壮、侗民族民俗经济历史、现状与展望

薛琪瑜

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541006)

壮、侗民族民俗经济历史、现状与展望

薛琪瑜

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541006)

壮、侗民族的研究历来是学界关注的焦点,也取得了丰硕成果,但主要研究领域是其文化、风俗、文献等,而对其民俗经济的探讨甚少。本文在关注壮、侗民族经济生活发展历史、现状的基础上,展望了壮、侗民族经济建设与发展前景,具有重要的现实意义。

壮族;侗族;民俗经济;历史;展望

壮族和侗族主要居住在我国南方。其中壮族主要聚居在广西壮族自治区,还有云南文山、广东连山、湖南江华等地。侗族主要分布在湘、黔、桂等省区交界地带。壮、侗民族是南方原住民族,先秦时期百越族群中西瓯、骆越人的后裔,与我国的壮侗族群,即布依、傣、水、黎、仫佬、毛南6个民族,还有越南的岱族、侬族,老挝的老族、泰国的泰族、缅甸的掸族、印度阿萨姆邦的阿含人等,存在着“同源异流”的关系,是“同根生”的民族。[1]在人类社会群体中,每一个民族依靠自然条件和自身的智慧延续着本民族的生存和发展。不同生态环境背景的区域,是各族群或民族借以发展其经济文化的舞台。这种影响固然不会始终如一,但它却是始终存在的。壮、侗民族较早学会了水稻种植,形成了以稻作文化为核心的传统农业社会形态。

一、民俗经济的历史回顾

自古以来,壮、侗民族及其先民就在珠江流域生息繁衍,这个地域属于亚热带石灰岩、红壤和水稻土地区,降水丰沛,动植物资源非常丰富。经过漫长的独立发展时期,瓯骆族裔先后经历过包括原始社会、奴隶社会以及封建社会前期,由秦始皇统一,接受汉族文化影响。

母系氏族公社时期,壮侗民族以公社为基本单位,一切生产资料及产品归公社集体所有,由氏族长统一分配,男子主要从事狩猎和捕捞,妇女抚养子女,并从事采集、制陶、制衣等手工制作业。每个氏族都有一个共同的女性始祖,作为氏族赖以联系的纽带和氏族的象征。妇女对子女拥有所有权,所以在公社的经济生活中具有特别重要的作用,她们在社会上享有最崇高的地位。此外,每个氏族都推选一名氏族长作为本氏族的组织者和领导者,壮族称为“都老”。

壮侗民族的农业萌发于新石器时代,也正是由母系氏族社会转变到父系氏族社会的阶段。在壮族的布洛陀传说反映了壮族稻作文明艰辛的早期历史。麽经中野生稻驯化的故事,讲得非常细致,是从吃野果到稻作文化过渡的朦胧记忆。那时的壮族祖先,已从山地穴居走向平地河岸,聚成村落,发明石锄、石凿、石铲等农业劳动工具,过着农耕的经济生活。随着社会生产力的提高和生产方式的发展进步,壮族地区的母系氏族制度开始瓦解,其社会开始进入父系氏族公社阶段,从而改变了男子在社会与家庭中的地位。

在考古发掘中,新石器时代有关壮族的文化遗址很多,使用的农业器具也是多种多样,表现出壮族祖先已走向了农业文明。这个时期壮族先民最显著的进步是新的生产工具的出现。先民在稻田中使用大石铲、石斧、石锄、石镰、石刀等,标志着壮侗民族的先祖的社会生产力水平的提高和耕作方式的改进,即由前期的刀耕火种发展到铲耕农业阶段,而耕作方式的改进,又促使耕种面积得以扩大和粮食产量得以提高,从而使壮侗民族地区的原始农业迈上一个新的台阶。随着水稻生产日益发展,水稻在人类社会经济生活中的重要地位,逐步成为人们赖以生存的主要生产。正是水稻种植为中心的农业文明的发展,先民们开始过上了定居生活。

到了先秦时期,壮族先民已摸索出一种成功的生产生活方式,从而使自己获得了生存和发展,并逐步形成了一些与自然环境相和谐,与其生产方式和经济形态相适应的、具有鲜明地方民族特色的生活习俗。在春秋战国时期,壮族社会进入了奴隶社会和青铜时代,这期间生产工具有了较大改进,生产力有了很大提高,生产有了较大发展,从而导致生产关系变更,父系氏族公社逐步演化为农村公社,私有制逐渐产生,原始社会开始解体。因此说,西周末年至春秋战国时期,是壮侗民族古代社会发展的重要时期,产生了青铜文化,其社会生产力有了飞跃性的发展,为农业与手工业的分工和私有制的出现以及社会财富占有的不平等创造了物质条件,最终导致原始社会制度的瓦解和阶级社会的产生。

秦汉时,广西东部沿海地区已经播种水稻,并开始使用耕牛和铁器,发展农业生产。隋唐以后,许多地方的壮族人民已使用铁犁和铁质脚踏犁,还发展了矿冶业、家庭纺织业和其他手工业。宋代广西龙州壮人聚居地的龙州打制的“扁刀”,工艺高超,远近闻名。南宋初叶,广西有吃不完的廉价米运往广州等地出售。到了明代,壮族地区社会生产,即使是边远地区,也呈现出新面貌。清代壮族地区的社会生产水平与当地或附近汉族地区已大体一样了。

在商品交换方式方面,壮族早在2000多年前就开设了圩市。从秦汉到唐宋,柳州、钦州、玉林、梧州、邕州(今南宁)等都是由早期的圩市发展成较大城市的。中等的是各县城,县以下是小圩场。这些城市、圩场无论大小,最初都是壮人建立起来的。市面交易过去既有物物交换,也有贷币购买。使用的货币从早期的贝壳,汉代的半两钱、五铢钱、四铢钱、八铢钱、货泉、莽钱、晋代的铜钱,唐代的开元通宝,宋代的夹锡钱,明代的银钱,一直到清代的铜钱,都先后在壮族地区通行过。从清光绪年间到二十世纪三十年代,又先后用过碎银、大锭、鹰银、袁光、中山银和陆钞等。1949年以后,通用人民币。

但值得注意的是,壮、侗民族做生意的不多,这是由于该地区商品经济不发达,形成了以农为本,不愿从商的传统观念。即使有从事商业活动的也仅是农闲时做些小贩,运些土特产去换点生活用品。这种传统观念,一直影响着地区商品经济的发展。

可以这样说,在告别了原始人类的采集和狩猎,刀耕火种之后,从新石器时代开始以水稻种植的农业文明,逐渐成为了壮、侗民族的生活主要来源。尽管壮、侗民族也从事行商,同时居住在现今北部湾沿海地带的先民也从事渔猎生活,但以农业为主的生活方式千百年来不曾改变,成为其生活的主要来源。

二、民俗经济现状与困境

(一)农业方面

壮、侗民族一直以农业经济为主,同时兼种其他经济作物及发展园圃业、林业、家畜家禽养殖业、渔业和各项手工业生产。壮、侗民族先民很早就开始了农耕种植,汉代广西种植水稻已很普遍。壮人叫“稻”为“求”,称“田”为“那”,此种叫法由来已久,反映了壮族是较早种植水稻的一个民族。

除了传统的水稻种植外,也有一部分用来种植芋头、荸荠等。同时还种植杂粮和其他经济作物,依季节不同而异,主要有玉米、薯类、豆类、麦类、花生、芝麻、瓜类、棉花、菜类、烟叶、蓝靛等。对于新开垦的土地或土层较薄、肥力较差的土地,在耕种两年后,休耕一年;轮作的作物为烟叶、花生、红薯等;套种的作物主要有玉米和芝麻、玉米和烟叶等;间种的有玉米和花生、玉米和黄豆或饭豆、木薯和花生等。每年可种两造的以稻谷、玉米为主。

作为农业组成部分的水果和经济作物的种植,也早已闻名。如龙眼、荔枝,汉代已传誉中原,成为官中珍果;唐、宋以后出产更多。甘蔗于汉朝已种植,到清代以后,广西逐步成为甘蔗的主产区。现今,甘蔗种植面积、蔗糖产量连续多年稳居全国第一。现在广西中南部,气候湿热,红色土壤富含甜蔗生长所需的多种矿物质,随处可见郁郁葱葱的甘蔗林。八角、玉桂在唐以前已普遍种植,成为壮族地区的特产,远销中原以至海外。在山区桐树也多有种植,清代至民国年间,桐油就成为广西出口的大宗产品。此外,还盛产油桐、油茶、花生,广大农村的榨糖、榨油业不少,蔗糖和桐油成为大宗的出口产品。

如南宁壮族农历一年中传统的农事活动[2]:

正月立春犁地整地、积肥,为春耕春种作准备;谷雨种植各种春季蔬菜、瓜类。

二月惊蛰种春玉米、花生、芋头;春分种饭豆,对玉米进行松土疏苗。

三月清明犁田、播种黄豆,给玉米培土施肥;谷雨耙田、播早稻谷种、种木薯。

四月立夏育秧、种红薯;玉米二次培土;小满耙田插秧,民间有"谷雨播种,立夏插秧"的谚语。

五月芒种、夏至耘田、追肥,进行田间管理。

六月小暑收玉米,大暑第二次耘田、施肥,收花生,播晚稻秧。

七月立秋收割早稻;处暑耙田插晚稻。

八月白露、秋分种红薯、种三角麦。

九月寒露、霜降种小麦、收割晚稻、种烟叶。

十月立冬、小雪晒垛稻谷、积肥、砍柴。

十一月大雪、冬至积肥、打柴、翻田、种大麦。

十二月小寒、大寒收红薯、翻地。

从事农业劳动时,一般青壮年男子从事犁田犁地、耙田整地、播种、引水灌溉、打谷、运肥等重体力劳动;妇女则主要从事拔秧、插秧、耘田、除草、松土施肥及收割等项劳动。但男女之间的分工并不很严格,凡男子能做的农活,妇女几乎都能胜任。

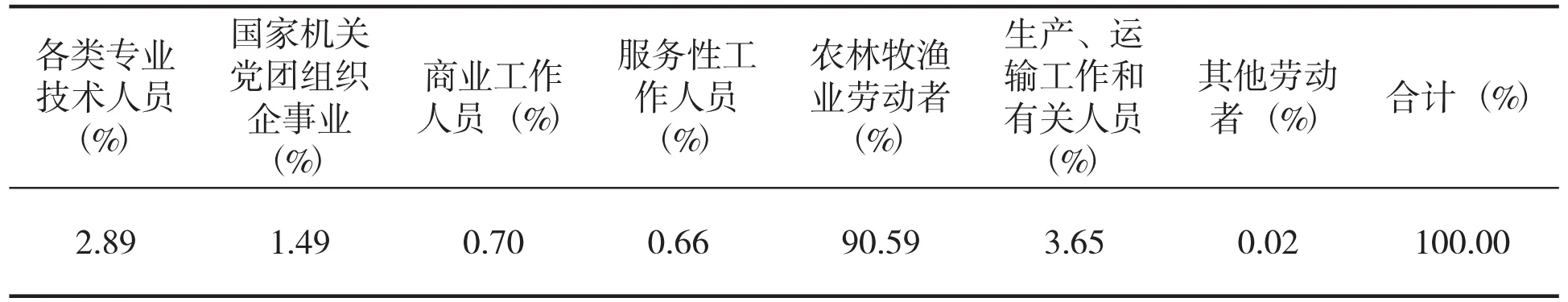

从人口产业构成结构也可以看出农业在壮、侗民族中的地位。(如表1所示)

表1 壮族在业人口的职业构成[3]

(二)手工业方面

壮族的手工业,许多还是与农业相结合的家庭手工业。特别是手工纺织业,多数是利用农闲时间进行生产。生产目的首先是供家庭自身需要,有剩余时才出售。又如铁器、榨油、榨糖业,都依季节进行生产,其余时间则从事农业劳动。只有那些需要有较高的专门技术的行业,如铸造、陶瓷业等,规模较大,才从农业分离出来成为相对独立的手工业。在工艺制造技术上,金属铸造业,造船技术,陶瓷手工业织染业等都是壮、侗民族发展比较成熟的技术。

古代的壮族地区是铸造和使用铜鼓最多的地区。早在春秋战国时期,骆越人就铸造铜鼓,东汉时马援南征,曾得到骆越铜鼓,铸成“马式”。历代至今,壮族地区仍不断有铜鼓出土。观察出土的各式古代铜鼓,其造型的多样,纹饰的精致复杂,甚至现代人都难以仿造,可知其铸造工艺的复杂和工匠们的高超技艺。此外,壮族的一些铁器制造也很有名,如宋代冻州的峒刀,可连斩数牛而不钝;梧州炼铁,熔如流水,以之铸器可薄如纸,没有破洞,既轻巧又耐用。

由于壮、侗民族地区境内江河纵横,湖泊众多,又濒临浩瀚的北部湾,渡江航海需用船只,于是逐步发展了造船技术。江河小舟,皆刳木为之。如今桂西驮娘江上,壮族人民仍在使用这种刳木舟,保持古老的传统。近海居民便造大船,称木兰舟,一舟可载数百至千人。

陶瓷手工业在宋代就相当发达。在桂北、桂中、桂东沿江一带,多发现有窑址。产品有杯、碟、碗、盏、壶等数十种,多上青釉,或青中带黄,绘有花草虫鱼等纹饰。质地轻薄细密,底部印有工匠姓氏,如覃、韦、梁、莫等。这些姓多是壮族中的常见性,可知陶瓷工匠中有不少是壮、侗民族人士。

壮、侗民族的手工纺织和印染业也很发达,而且历史悠久。新石器时代的文化遗址中就发现有纺织用的陶纺轮。唐代手工业的纺织业,生产的桂布白如雪,美观柔软,贸易交往,因而出现了“僚布”,其中壮族聚居的左右江溪峒地方出的緂布和綀子布最出名。

(三)教育文化与商业方面

由于受地理条件,经济基础的限制,历史文化特性的束缚,壮、侗地区学校教育起步较晚,发展缓慢,普遍受教育程度不高。侗族社会则相对闭塞,自主自足的农耕自然经济培育了封闭自守、质朴的卜拉文化,封闭自守的卜拉文化又制约着侗族地区经济的发展。[4]

在商业领域,欧骆族裔历来持着鄙商的观念。壮、侗民族地区历来商品经济不发达,经商的人少,认为经商者大秤进、小秤出,抬高物价,牟取别人的血汗钱,是不道德的。自己不愿经商,也劝告子女不要经商,不要做奸巧的人,反映了古朴原始的平均分配的平等观念。壮侗民族俗语“有女不嫁商人仔,有仔不娶商人女”,即是这种思想的体现。

从时间脉络上看,建国前的壮族社会基本上还是封建社会,封建王朝在壮族地区实行羁縻州县制度,加强对壮族人民的统治。新中国成立后,壮、侗族地区发生了巨大变化,壮侗族人民实现了当家作主的权利。经过社会主义工农业改造,以及改革开放以后商品经济的不断发展,旧的思想观念的变化迅速。广大农村为脱贫致富,纷纷办起畜牧场、种植场,为市场需要的禽畜产品、水果产品、甘蔗产品和其他土特产品的生产正在飞速发展。壮侗人民一面勤于农业,一面在当地开展经商,搞活农村经济,还有不少人进入城镇,摆小摊,开商店,办公司。随着商品经济的发展,城乡之间、壮侗民族与其他各族之间的交往当更为密切,眼光也更为开阔。发展了多元化的民俗经济,坚实经济结构。

(四)存在的困境

西部大开发战略促进了民族地区的大发展,但由于一系列历史因素,在市场经济的今天,壮、侗民族依旧面临重重困境。这些困境表现在经济基础薄弱,随着市场经济的发展,以农业为主,工商业等其他产业欠发达所导致的产业结构不合理,影响壮、侗民族跟不上现代化发展步伐;传统产业和新兴产业之间存在矛盾;思想观念很难转变,教育落后,人才不足。

三、民俗经济建设与展望

我们应该把壮侗、民族建设与展望放在一个空间和时间的整体结构中去分析和学习,在一个立体坐标中进行维度的审视。在壮、侗民族的发展规划上,重要的是以人为本,转变观念,调动人的积极性,发现其潜能和优势。

一个民族的成功,有外在因素影响,但更重要的是人的内在因素。壮、侗民族可以借鉴一些优秀民族的成功之路,适应新的世界形势和市场经济,摆脱困境,得以发展。壮、侗民族也具有优良的性格,他们同大自然和其他民族并存的过程中形成了开放包容而又内敛,勤劳耐苦的性格。壮、侗民族在学习其他优秀民族的长处之后,可以结合自身优势和特点,成功地重构发展方式。今天壮、侗民族集中生活的广西拥有区位优势、便捷的出海通道和丰富的自然资源,既是少数民族地区,又是全国重要侨乡,既有发展迅猛的高科技,又有廉价劳动力的优势。

近年来,西部大开发战略的全面实施,中国—东盟自由贸易区的逐步建立,泛珠三角区域经济合作的全面启动,从国家战略高度把广西推向了区域经济合作与对外开放的前沿。因此,壮、侗民族在新形势下要把握加快发展的良好契机,拓展科技与经济的有机结合,加强泛珠三角区域合作,大力发展文化教育事业,引入各类人才的同时,积极进行少数民族人才培育。从传统农业社会向现代信息社会的转变中,寻找自身的定位,立好家,安好业。实践证明,壮、侗民族作为古老的民族,历史沉淀悠久,文化内涵丰富,拥有优良的传统,在经济社会发展过程中,一定能探索出一条适合自身发展的繁荣富强之路。

[1]覃圣敏.壮泰民族传统文化比较研究 [M].南宁,广西人民出版社,2004:3113-3142.

[2]罗世敏.民间记忆:南宁民俗笔录 [M].南宁:广西民族出版社,2004:75-76.

[3]黎鹏.壮族地理略论 [J].人文地理,1997(3):55.

[4]薛琪薪.侗族“卜拉”的文化人类学阐释 [J].民族论坛,2013(7):70.

C954;F063.6 文献标识码:A 文章编号:2302011(2014)01-0048-04

2014-01-13

薛琪瑜(1988—),男,四川达州人,广西师范大学文学院硕士研究生,研究方向:文学与民俗美学。