承百代之流而会乎当今之变

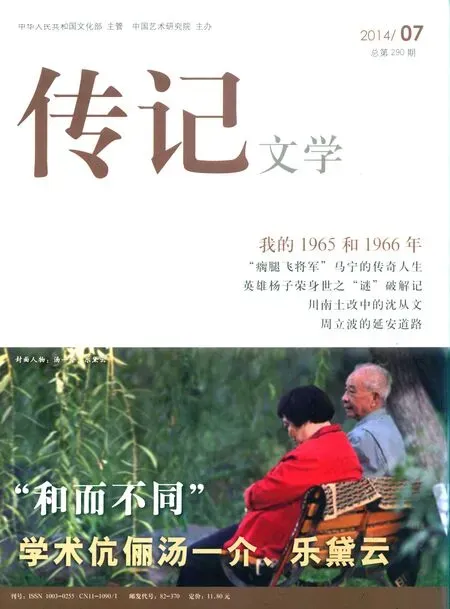

——汤一介先生的学术担当与“大我”情怀

李中华

承百代之流而会乎当今之变——汤一介先生的学术担当与“大我”情怀

李中华

汤一介先生是我在北京大学所熟知的几位知名教授中,与之交往最多,感受最深的一位杰出的学者。在我的印象中,他是一位博学多通、行已有耻、慎思笃行、宽裕容众的谦谦君子。其气象深厚恢弘,有儒者之风,恰如古经所说:“儒有博学而不穷,笃行而不倦 ,幽居而不淫,上通而不困;礼之以和为贵,有忠信之美,优游之法;慕贤而容众,毁方而瓦合,其宽裕有如此者。”汤先生亦有与预乎!

上述议论,对汤先生来说,决非溢美,这是我在与他长期相处和观察体验中所得到的综合印象,非一时一事之感受,是经历了至少30年的积累所得到的认识,此亦古谚“路遥知马力,日久见人心”之谓。正因汤先生有这些优良的道德品格,深厚的学术涵养和宽裕容众的大家气象,方能立信于学林,见誉于大方,方能旷日持久地组织和带领学术团队,开展广泛的学术研究、学术交流、著书立说和编纂大型丛书等各种学术活动,并以他为核心形成不同形式的学术中心,这在当前国内外学术界是不可多得者。

汤一介先生今年已届88岁高龄,他曾颇有感慨地说:“我这一生可以说是在读书、教书、写书、编书中度过的。”这一朴实无华的概括,可谓准确恰当、实至名归。他的为人做事、道德文章及其学术成就,与他所说的“四书”有密切的关系。

书中自有大智慧,撷取英华自得之

汤先生读书,可谓涉猎甚广,上至天文,下至地理,旁及古今中外,经、史、子、集,乃至科学。他曾对采访他的记者说:“我喜欢读各种各样的书,宗教的、文学的、艺术的、考古的、历史的、民俗的,甚至科学和科学史的等等。”

据汤先生晚年回忆,他早在小学阶段便读完了中国的几部古典名著,到了中学时代便又喜欢阅读西方及俄罗斯的文学经典;从托尔斯泰《战争与和平》等三部曲,到罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》《搏斗》《贝多芬传》等;从法国作家纪德的《窄门》《浪子回家集》《田园交响曲》,到克里斯托弗·衣修午德的《紫罗兰的姑娘》;从《牛津诗选》《现代牛津诗选》,到雪莱的《致云雀》《致月亮》等;从《荷马史诗》到但丁的《神曲》;从希腊悲剧,到莎士比亚戏剧等等。这长长的书单和那些星光灿烂的经典作家的名字,以及这些经典中的名段名句,像一首首动听的交响曲,镌刻在青年汤一介的脑海里、心田中,久久不忘。汤先生说:“直到我的晚年,还常常回忆起年轻时阅读这些名著时的情景,有些名段、名句直到今天我还能背诵出来。”

1952年的汤一介

以上仅举出汤先生早年所读外国文学书籍之点滴。及其以后,乃至晚年,其读书之好愈笃。据汤先生的一位朋友孙长江先生对我说,上世纪80年代,《金庸全集》出版。汤先生本已读了不少金庸的作品,见书店里有《金庸全集》,便兴高采烈地买回家,去读他还没有读过的武侠故事。汤先生买这些书,本想闲暇时坐下来阅读以代替休息,没想到一读起来就放不下,一直到读完为止,有时竟成为一种“负担”。孙先生还半嘲笑地对我说:“老汤没什么爱好,如果说还有些爱好的话,那就是读书,老汤是个读书狂。”说完,还神秘兮兮地嘱咐我:“我说的这些话可别告诉老汤。”

从那时起,我就知道汤先生读书似乎异于常人,读书成了他的一种生活方式。汤先生读书异于常人之处,在于能够由博反约,特别是他把读书看作是汲取前人智慧,以促成新的思考必不可少的途径。他曾经写过一篇《书中自有大智慧》的文章,首先提出“人为什么要读书”的问题。他说:“人为什么要读书?我想,读书决不是因为‘书中自有黄金屋’‘书中自有颜如玉’,而是‘书中自有大智慧’。‘书’是什么?‘书’是前人或当代人生活实践经验的结晶,是人们取得智慧的源泉。人类社会为什么会发展到今天,就是因为一代一代的学者、思想家、文学家等等,把他们的思考、感情凝结在他们的书中。一本能启迪人们的好书,有时对人来说一生都受用无穷。”

在汤先生看来,读书是“启发愚蒙”和“立身行己”的重要途径。对此,他多次谈到自己的切身体会。在他晚年的回忆中,谈到几本好书对他一生的影响。其中特别提到他在青年时代所受影响的三本书:钱穆的《国史大纲》、庾信的《哀江南赋》及伏契克的《绞刑架下的报告》(旧译为《绞索套在脖子上的报告》)。2000年,他在记者专访中谈道:“我读的书不算少,喜爱的书也很多,要我选出十本最喜爱的书却不容易,现在我试试先选出五本‘我最喜爱的书’,并且说说我之所以喜爱这几本书的道理。”他所列出的他最喜爱的五本书是:《论语》《庄子》《陶渊明集》《绞刑架下的报告》《生死》(汤一介与法国学者合著)。后来他又在《博览群书》杂志上撰文向青年推荐三本书:《贝多芬传》《绞刑架下的报告》《论语》,并分别撷取了这三书中对他影响最大的几段话:

我愿证明,凡是行为善良与高尚的人,定能因之而担当患难。

——《贝多芬传》

我爱生活,并且为它而奋斗。我爱你们,人们,当你们也以同样的爱回答我的时候,我是幸福的。当你们不了解我的时候,我是难过的。我得罪了谁,那么就请你们原谅吧!我使谁快乐过,那就请你们不要忘记吧!让我的名字在任何人心里不要唤起悲哀。这是我给你们的遗言。……我为欢乐而死,为欢乐而生,在我的坟墓上安放悲哀的安琪儿是不公正的。

——《绞刑架下的报告》

德之不修,学之不讲,闻义不能徒,不善不能改,是吾忧也。

——《论语》

汤先生在不同场合谈到读书对他的影响,并把心得与大家分享。他从《贝多芬传》读出的是“为了善良而受苦的伟大心灵”和“敢于担当”的精神;从《绞刑架下的报告》读出的“是爱,是大写的爱,是无私的爱,是对人类的爱”;从《论语》读出来的是“做人的道理”,即“修养自己的道德、讲求问学、行义和善于改过”。面对当前社会,孔子之忧,盖汤先生之忧欤!亦当为国家民族之忧欤!

孟子说:“君子深造之以道,欲其自得之也。自得之,则居之安;居之安,则资之深;资之深,则取之左右逢其原,故君子欲其自得之也。”意思是说,君子循正确方法得到高深造诣,重要的是要求他自觉的有所得。自觉的有所得,才能牢固地掌握他而不动摇;牢固地掌握他不动摇,方能有深厚积累,方能左右逢源而取之不尽,所以君子贵在自觉的有所得。

汤先生不仅能自觉地读书,自觉的有所得,而且把读书当成一件快乐的事,这也是他的家学、家风、家教之所致。由此不禁想起在江苏海盐参观以大学问家、大编书家、大藏书家涵芬楼主张元济的名义建的图书馆(张元济图书馆)时,馆前矗立的巨大石碑上,镌刻着张元济生前撰写的对联,上联是:“数百年旧家无非积德”;下联是:“第一件快事还是读书”。此联也正合汤先生的家风、家教与读书的传统。也正是由于“读书”,才造就了汤先生的道德与文章,学术与情怀。读书是一个人成才,乃至成大才的必要而充分的条件。

聚英才而施教化,勖涵养以成栋梁

汤先生的教书生涯,是从上世纪50年代初开始的,据汤先生晚年回忆,自1951年至1956年,有五年多的时间在北京市委党校教书。先是教“中共党史”,后来教“联共(布)党史”,再后来又教马克思主义哲学。在此期间,汤先生的“主要收获是读了马恩的书”,其教书也很受欢迎。

1956年,汤用彤(右)在给汤一介讲授国学

在党校教书,是汤先生第一次登上讲台,但教书的内容多是马克思列宁主义的思想和哲学,他对这些内容原本不够熟悉,于是又重头开始钻研马克思、恩格斯及毛泽东的著作。对此,汤先生认为:“既然自己接受了马克思主义,就应该认真阅读和下功夫钻研马克思主义的著作。”汤先生做事总是认真的。通过在党校的教书,汤先生的马列主义理论水平得到空前提高,这对他以后重回北大从事中国哲学研究是有很大帮助的。2001年,我参加了由黄柟森教授主持的“人学的历史与理论”课题,有机会与黄先生接触。有一次与黄先生及陈志尚老师在一起谈起教育改革及教师质量问题时,陈志尚先生说,现在的教师缺少跨学科的基础知识和学术训练,就是在我们哲学系,教中哲的不懂马列,教马列的不懂西哲,教西哲的又不懂中哲,这就叫恶性循环。这时黄先生看着我并对我说:“你们的汤先生不仅对中哲有研究,而且对马克思主义也很有研究,他对马列思想往往有独到的理解。”除黄先生外,我记得张世英先生对我也讲过类似的话。黄柟森先生是研究马列思想的大家,张世英先生是研究西方哲学的大家。两位大家各自从自己熟知的专业立场对汤先生的赞许,使我更加钦佩汤先生的学识之广博。

今天看来,汤先生对马恩经典的理解及对马克思主义理论的把握,与其五年多的党校教书和读书有必然的联系。汤先生是一位极平实又不好张扬的人,他的马克思主义理论功底一直埋藏在心底并融化于血液中,因此也就自然能够不露痕迹地体现在他的教学和研究之中。在近年来的中国哲学和中国文化的研究中,汤先生一直关注儒学及中国文化与马克思主义的关系,并把“儒学与马克思主义”作为一项重要研究项目,列入北大儒学研究院的研究计划之内。

实际上,汤先生的“教书”活动,直到改革开放后的80年代初,才真正走上正轨。改革开放为汤先生带来了学术的春天,他意气风发地重新登上学术讲台,其距50年代中期从市委党校调回北大,整整间隔了25年。

1980年9月,汤先生在做了充分准备的基础上,开了他重新登上讲台后的第一门课:“魏晋玄学与佛教、道教”。在汤先生登台讲课之际,北大已恢复了招收研究生的制度。当时能为研究生开课的并不多,所开课程亦有限。所以一听到汤先生要讲“玄佛道”的课,包括许多外系的研究生(当时还未招博士)都来听,教室一下子变得十分拥挤。我当时正在读在职研究生,而且论文选题也恰是魏晋玄学,因此一听到汤先生要讲“玄学和佛道二教”的课,很是兴奋。我记得上课的那天,我是提前从家里跑步赶往教室的,但一到教室(时称“二教”,现已不在),却吃惊的发现,不但一个座位也没有,就是可以站立的地方也有限,当时就与同学开玩笑说:“听汤先生的课,痛感无立锥之地。”最后只好换教室,还是坐不下,再换教室,足足折腾了半个多小时。又有同学开玩笑说:“三易教室,为复听‘正始之音’。”(“正始之音”,指玄学,以前是从书本上读玄学,此次是听玄学,故可称“复听”)

这是我第一次听汤先生讲课。汤先生穿着朴实,语言无华,语速不缓不急,嗓音不卑不亢,重点处常常复讲,基本上是照着讲稿讲,不添加任何“幽默”和“诙谐”,表面上听起来不够生动,但却能吸引你聚精会神地听下去,一直到下课。

下课后,大家议论纷纷,都感到听汤先生的课,有如参加一场盛宴,但这不是酒肉盛宴,而是一次思想理论和学术的盛宴。

据汤先生回忆:“最使我感动的是比我年长15岁的周一良教授自始至终听完这门课。后来他向我说,过去在燕大也听过邓之诚教授讲‘魏晋玄学’不知他到底讲什么,这回总算知道什么是‘魏晋玄学’了。”周先生是陈寅恪的弟子,研究魏晋南北朝史得陈氏真传,是国内外著名史学大家。他对汤先生的褒奖,信之矣。

汤先生的课为什么这样受欢迎,在我看来,首先是有新意,讲课贵在所得。此与汤先生家学影响及多年积累有关。听他的课,虽不觉生动,但觉深刻,可使人回味、使人深省。二是有突破,摆脱了教条主义的束缚,冲出了多年设定的思想禁区和日丹诺夫关于哲学史定义的框框。三是有才情。才者质也;情者实也。汤先生讲课质实而无虚夸、无穿凿、无卖弄、无诋毁。对古人及其思想给以同情的理解,故使人听起来可靠、可信、可受。

“魏晋玄学与佛教、道教”的课,实际上主要是讲玄学。一连讲了三轮。1984年,汤先生又为哲学系开设了“中国早期道教史”,次年又以“魏晋南北朝时期的道教”为题开课,皆受到本科生和研究生的欢迎。在此后的几年里,他又连续讲授了“中国佛教资料选读”、“般诺波罗蜜多心经”、“唯识三十颂”等关于佛教的课程。这些关于玄、佛、道的课程,本是汤先生的家学传统的一部分,由他讲出来,多了一份厚重,也多了一份深情,因为他的学问和人品基本上继承了他的父亲汤用彤老先生的“遗传”。

在汤先生的教学生涯中,培养研究生是他教学的一个重点。从1991年至现在,汤先生共培养了近40位博士生(其中包括外国学生),这些博士生毕业后,分布在各种岗位上,其中大部分在高校任职,多数已被评为教授、副教授并成为教学与学术研究骨干和国家的栋梁之材。

总之,汤先生的“教书”与其“读书”一样,都体现了汤先生特有的学术风采和独立思考精神,他所培养的学生遍布全国各地乃至世界。他读书未尝停歇,教书亦坚持到现在(主要是培养博士生)。孟子言“君子有三乐”,其中的一乐即“得天下英才而教育之”。汤先生亦必有此乐矣。

融“中西古今”之学,创“反本开新”之路

汤先生从“读书”和“教书”中积累了足够的思想文化资源和学术创造的动力,并由此铸成了一位哲学家所应具有的两个重要条件,即敏锐的洞察力和深刻的思考力,从而也就顺理成章进入到他的思想与学术的创作天地。

80年代初,汤先生的“魏晋玄学与佛教、道教”课在北大一连讲了三轮,后来又在兰州大学讲了一轮。在此基础上,汤先生整理出版了他的第一部专著《郭象与魏晋玄学》一书。该书于1983年由湖北人民出版社出版,后来又多次增订,多次再版,发行了近万册。一部学术著作能够发行近万册,这在当时学术界也是少有的,足见该书在当时所产生的影响。

“四轮讲课成一书”,反映了汤先生对“写书”的严谨和认真的治学态度。我记得在该书第一次出版时,正值汤先生去美国哈佛大学作访问研究,为期一年。由于出国,他来不及亲自校对清样,于是便嘱我代劳。他向我交待了该书在出版社的进度,让我注意查收出版社寄来的清样,然后认真校对,再寄给出版社。

汤先生出国不久,出版社果然按时寄来清样,我便按汤先生临行前的嘱托,一字一句地认真做了校对,这也是我有幸成为该书的第一位读者。这里还有一个小插曲,汤先生除了让我替他校对清样外,还让我替他领工资,每月领后存入银行。我记得汤先生一年后返国,我把存折送给他,一年工资仅1000多元,月工资可能还不足百元。为了感谢我,汤先生还送了我一套《资治通鉴》,我一直珍藏至今,每当读它时,都会想起汤先生,想起那朴实美好的岁月。

《郭象与魏晋玄学》书影

《郭象与魏晋玄学》是汤先生第一部学术专著,但汤先生此时已经56岁。按汤先生的学术积累和多年培养出来的哲学家的气质和才学,本应早该有更多的学术成果面世,但由于时代屯蹇,特别是上世纪50年代中期以后,一直到改革开放近30年的时间里,中国的思想学术领域实际是处在一个“冬眠期”,这也是汤先生一直宣称自己不是哲学家的主要原因。不仅汤先生不是哲学家,就是著作丰赡的如冯友兰、张岱年等老一代学者,也不被视为哲学家。哲学家的名号已被“文革”中的“反动资产阶级学术权威”所取代,“哲学家”的涵义已另有所指。

粉碎“四人帮”和改革开放,使中国出现30年未有之变局,整个80年代是思想能量大量释出的年代,也是打破思想禁区、冲破学术教条、寻求新的方法、提出新的见解的年代,同时也是走出哲学和思想贫苦的年代。《郭象与魏晋玄学》一书,虽然是属于哲学史的范畴,但它的出版,正是对上述时代变迁的敏锐反映,其最大的价值和意义,即在于从哲学史的研究为切入点所实现的一次学术研究及方法论的突破。

《郭象与魏晋玄学》出版后,引起学术界的关注并给予了很高的评价。美国天普大学哲学教授傅伟勋先生著文称,该书是中国大陆改革开放以来学术界出现的一部最具学术价值的书,其“诠释学”创见“足以与钱穆《老庄通辩》和牟宗三的《才性与玄理》相比美”。这在改革开放的80年代初是极为少见的,这表明汤先生是用自己的哲学创作,实现思想学术的突破和超越的拓荒者和领头羊。

自此以后,汤先生焕发出学术的青春,从80年代中期至21世纪头10年的25年里,先后出版了《魏晋南北朝时期的道教》《中国传统文化中的儒释道》《儒释道与内在超越问题》《在非有非无之间》《佛教与中国文化》《和而不同》《我的哲学之路》《郭象》《非实非虚集》《昔不至今》以及《汤一介文化随笔》《当代学者自选文库·汤一介卷》等著作及300余篇学术论文。这些著作与论文经过重新整理和校雠、汇编成十卷本的《汤一介集》,已于2014年4月由中国人民大学出版社出版。

从上述所列汤先生所著书的目录亦可看出,他的三本专著(《郭象与魏晋玄学》《魏晋南北朝时期的道教》和《佛教与中国文化》)基本上是对中国哲学史的研究,而其余著作都是自80年代初至90年代末所撰写的重要论文的汇编。在某种意义上说,这些论文与三本专著比较起来,基本上都是围绕哲学或中国哲学而展开的,其中可透露出汤先生对建构自己的关于中国传统哲学理论体系的尝试。对此,汤先生自己有明白的表述。他在《我的哲学之路》这篇长文中,开篇便申言:“1947年,我选择读北大哲学系,是想做一个哲学家。”但社会现实使他很快发现,他的想法并不现实。但这一理想一直在汤先生心里潜存着,因为他曾多次表示:“我虽不敢自称是哲学家,但我却有思考一些哲学问题的兴趣。”

汤先生的哲学思考并没有停留在想象中,他通过对“中西文化”冲突与融合的真实体验和反思,通过对中国传统文化与包括马克思主义哲学在内的西方文化关系的考察,连续发表了《论传统中国哲学范畴体系诸问题》《儒家哲学第三期发展可能性的探讨》《论儒家哲学中的真善美问题》《论儒家哲学内在性与超越问题》《“和而不同”原则的价值资源》《能否创建中国的解释学》《“文明的冲突”与“文明共存”》《新轴心时代的中国文化定位》《对中国传统哲学的哲学思考》《融“中西古今”之学,创“反本开新”之路》等十篇文章。从上述文章标题即可看出,汤先生学术研究的重点,已从哲学史的研究转向了对哲学的研究。

这十篇文章构成八大问题,即:建立中国哲学的范畴体系问题、新轴心时代问题、中国诠释学问题、文明共存问题、中西古今会通问题、反本开新问题、马克思主义中国化问题、普世价值问题。这八大问题集中体现了汤先生对哲学的思考。从中亦可看出汤先生尝试建立自己的中国哲学体系的雏形。对此,浙江大学教授陈俊民先生评论说:“汤一介先生将唯物辩证法理论作为研究方法,融化在中国哲学本来的历史发展中,揭示出逻辑思维的类、故、理范畴体系(20对范畴);由于范畴之间的逻辑联系,便形成了传统哲学的三大命题(‘天人合一’、‘知行合一’、‘情景合一’)及其‘真’‘善’‘美’的理想境界;最后自然归结出关于中国传统哲学的三大理论体系(‘普遍和谐论’‘内在超越论’‘内圣外王论’)。这就形成了‘一介哲学’。”

三藏奥义添新典,苦心孤诣传斯文

“编书”是汤一介先生学术文化活动的重要组成部分,从2004年开始,在汤先生主持下,在教育部和北京大学的支持下,正式启动了一项重大的学术文化工程——儒家文献的整理、编纂与研究,其最终成果可总其名曰《儒藏》。

人类创造了书,书记录了人类的历史。书中不仅有做人的大智慧,且有人类生存发展中有关成败、存亡、祸福、古今的经验和教训,它既是对人类精神成长的记忆,又是对人类进步的历史见证。人类离不开书,就像禾苗离不开水一样。

汤先生深知书的作用和意义,故在他“读书”、“教书”、“写书”的基础上,思考并实践着“编书”这一重要的文化学术活动。他常说,“编书是中国文化的一大传统,在一定意义上说,它与‘写书’同样重要”。可以说,“编书”是“写书”的延展和扩大。孔子一生“述而不作”,然考其所述者,盖一为“讲学”,二为“编书”。孔子对“六经”的整理,即属“编书”之为,没有孔子对“六经”的整理,“六经”就不会流传到今天。中国文化所以成为世界上唯一没有发生断裂的文化,与孔子整理和编纂“六经”密不可分。

汤先生继承了中国编书的传统。但汤先生编书,不是为编而编,综观其所编之书,皆属有激而发,与其“写书”带有“问题意识”一样,其编书的“问题意识”甚至比“写书”更强烈。进入21世纪以后,汤先生敏锐地意识到:在人类文明面对重大调整、重组、转型之际,中华民族迎来了百年不遇的复兴之机。汤先生认为,当前人类的发展面临三大挑战或三重危机:人与自然的矛盾所造成的生态危机;人与人、家与家、国与国之间的矛盾,所造成的社会危机;人自我身心的矛盾,所造成的道德危机。“这些矛盾和危机越来越尖锐地威胁着当前人类生活的诸多方面。面对这些挑战,儒家思想文化能否为消除这些矛盾,引导人类社会健康合理的发展,提供有意义的精神资源呢?”

汤先生的回答是肯定的。为此,把“儒家的经典及其在各个时代的注疏,把历代儒家学者的著述,把体现儒家思想文化的各种文献,经过系统的整理,编成一部儒家思想文化的大文库《儒藏》,无疑对当今和后世都是十分必要的”。因为“经之有故训,故明经以造乎道也”。

在中国历史上,儒释道三家并称,并由之构成中国文化之大体,而儒家又居于主流。但自宋以来,佛道两家都把自己的文献经典,分别集为《佛藏》和《道藏》,由此使佛教和道家、道教的经典得以系统和完整的保存,并为其流传、研究和弘扬提供了保证。佛、道集其全部书典入“藏”,唯独儒家经典未集为“藏”。早在上世纪80年代后期,汤先生就提出过编纂《儒藏》的动议,但因当时条件不具备而作罢。进入新世纪,世界形势日变,中国经济崛起,文化亦随之觉醒,汤先生又适时提出编纂《儒藏》及总体设计方案,得到了北京大学和教育部的大力支持。

编纂《儒藏》的动议于2001年10月提出,经2002年至2003年近两年的专家辩论和反复论证,2003年底教育部正式以“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”立项,定名为《〈儒藏〉编纂与研究》,2004年6月正式成立实体性质研究机构“北京大学《儒藏》编纂与研究中心”,组成了由季羡林先生为首席总编纂、汤一介先生为首席专家及《儒藏》编纂与研究中心主任(首席总编纂还有张岱年先生,但张先生不幸于2004年4月24日去世)的学术领导班子,由此,汤先生走上了编纂《儒藏》的“不归路”。

《儒藏》书影

“不归路”作何解?首先是说汤先生编纂《儒藏》的决心从未动摇过;第二是编纂这部历史上未曾编过的“大典”,其困难、风险、艰辛有可知者,亦有不可知者。汤先生对此虽有充分的思想准备,但实施起来以后,可是尝到了与他“读书”、“教书”和“写书”无法比拟的困难和艰辛。若没有汤先生自少年时代起就有融入其血液里的祖训和家风——“事不避难,义不逃责”的承担精神,这一首席专家和中心主任的担子落在谁的身上,都是难以承受的。我作为一个《儒藏》工程的一般参与者,既感到“亲临其盛”的兴奋,又感到“亲临其难”的哀伤。我这样说决不是夸大其辞,因为语言真是没有能力表达“如人饮水,冷暖自知”这条古训的内涵,其中的苦与乐是很难用语言表达的。

《现代教育报》登载过一篇《访谈录》,其中有汤先生与记者的一段对话,可以反映出汤先生对《儒藏》工作的一些心境:

记者:“您如何看待自己的性格?”

汤先生:“……我的缺点,就是事情放不下,什么事情都想做得比较好,所以就比较累。比方编《儒藏》,我大小事情都要过问,我总怕出错误,而且常常想到最坏的可能,那我就很紧张。……这影响了我的身体。”

记者:“您最大的快乐是什么?”

汤先生:“如果没有压力,我觉得就是最大的快乐(说到这儿,汤老笑得几乎喘不过气来)!《儒藏》给我的压力很大,我希望它做好,但很多条件不具备。因做坏了不是你个人的事情,是北大的,也是国家的事情,可我现在经费不够,人手也不够,各方面问题都不好办,所以感觉到有压力。”

汤一介与其编纂的《儒藏》

以上两段话都提到《儒藏》对汤先生的压力,而且把“最大的快乐”界定为“没有压力”。可知他的压力有多大。汤先生本来很少表达他的困难和艰辛,在我与汤先生的接触中,很少听到他谈困难谈压力,但《儒藏》确实给他带来巨大压力。因这是一个太大的工程,按计划,编《儒藏》分两步走:先编《儒藏》精华篇,选书600种(包括韩、日、越、汉文儒学著作百余种),出书320册,约1.5亿字;精华编完成后,再编“《儒藏》全本”,计划选书3000种(含精华编),约10亿字。在儒家思想与典籍研究方面,汤先生也有一套宏大计划;要组织专家学者撰写五部大书以体现对儒家思想的研究。这五部书是《中国儒学史》《中国经学史》《中国儒释道三教关系史》《中国解释学史》及《儒学与马克思主义》。目前,九卷本《中国儒学史》已于2011年6月由北大出版社出版。这一研究计划完成后,研究方面的成果将达到近3000万字。再加上此前也是由汤先生主编并已出版的《神州文化集成》《国学举要》《百年中国哲学经典》《西方哲学东渐史》等大型丛书,总字数将达到5000万字以上。

从技术层面看,此次编纂《儒藏》采用繁体竖排标点加校勘记的方式进行,这是一种极其繁琐复杂的过程。为保证质量,从选目和确定底本到第一标点校勘者进行标点校刊,再到《儒藏》中心对初稿进行初审,合格者进入下一道工序,(不合格退回原校点人)……一共要有十余道工序,其繁杂性和难度已远远超过“写书”。另外,组织工作也是一个极为复杂的环节。参加《儒藏》编纂的专家学者来自全国近30所高校和科研单位,可以说汤先生“网罗”了全国大部分顶尖的古籍整理专家和少数研究思想史的专家400余人,无论其规模还是就其选书数量及质量要求,都堪比《四库全书》,甚至超过《四库全书》。

目前,《儒藏》精华编已出版近百册,预计2017年全部完成。“精华编”完成后,即着手“《儒藏》全本”的编纂工作,如果经费得到保障预计再用10到15年的时间可全部完成。

汤先生已把自己的生命融入到民族文化的复兴和《儒藏》的编纂之中,其学术的担当精神和“大我”情怀,将同《儒藏》一起在未来闪光。古代大贤叔孙豹说:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。此三者,虽久不废,此之谓不朽。”就《儒藏》的编纂与立言说,汤先生诚可当之乎!

责任编辑/赵柔柔