谈胡适的“导师情结”

李超宇

谈胡适的“导师情结”

李超宇

导师何为?

韩愈说:“师者,所以传道授业解惑也。”中国传统的教学模式已经对老师做出了这样的要求,后来发展到书院教学,其山长已类似于今天所说的“导师”。而作为制度的导师制却来源于西方,英国牛津大学是最早实行导师制的大学。后来,导师制逐渐成为西方各大学普遍实行的体制。

要对“导师何为”这个问题做一个大致的回答,那么便是“开书单、解疑难、谈经验”,三项工作主要围绕着学术研究和论文写作展开。当然,与导师的会面也不一定像在制度章程中规定的那样严肃死板,很多情况下,师生之间都形成了“亦师亦友”的关系。徐志摩在《吸烟与文化》一文中说:“牛津的秘密是它的导师制。导师的秘密,按利卡克教授说,是‘对准了他的徒弟们抽烟。’”“多少伟大的政治家,学者,诗人,艺术家,科学家,是这两个学府的产儿——烟味儿给薰出来的。”胡适在哥伦比亚大学师从杜威,“每个月杜威夫人照例都要约集一批朋友以及他的学生们举行一个家庭茶会……杜氏的学生们被邀参加他这个‘星期三下午家庭招待会’,都认为是最难得的机会。”

接受过西方大学教育,并且从导师制中直接获益的胡适当然对这一制度颇为倾心。“1924年,清华学校校长曹云祥向胡适请教如何创办研究院。于是‘胡氏略仿昔日书院及英国大学制,为研究院绘一蓝图’。”由此,我们可以作出以下推断:西方大学的导师制,本身就是胡适“导师情结”的源头之一。当时,除了杜威之外,哥伦比亚大学许多著名教授的言论也对胡适产生了深刻的影响,比如他在日记中抄写了厄德诺教授这样一句语录:“要生活在深刻地影响别人!”

近代中国的衰落和西方突飞猛进的发展形成了强烈的反差,这让胡适痛切地意识到中国“事事不如人”。而西方的先进思想让胡适找到了使中华复兴的法宝。导师制,则让胡适看到了提高国民素质的直接方法。然而在当时的中国,连大学都没有几所,何谈导师?于是胡适就萌生了做“国人导师”的宏大理想:“盖吾返观国势,每以为今日祖国事事需人,吾不可不周知博览,以为他日为国人导师之预备。”当然,他接下来说:“不知此谬想也。”但从他后来的实际行动看,他并没有放弃做“国人导师”的理想。人在青少年时代经过深思熟虑立下的志愿,很容易形成一种“情结”,即使在人生路途中有过摇摆,但多数情况下是很难改变的。

在后来的日记中,胡适还写道:“适以为今日造因之道,首在树人;树人之道,端赖教育。故适近来别无奢望,但求归国后能以一张苦口,一支秃笔,从事于社会教育,以为百年树人之计:如是而已。”由于胡适要做的是“国人导师”、“从事于社会教育”,所以他在开书单、解疑难、谈经验时,与大学导师制度下与学生面对面的做法是有很大差异的。这三项工作在导师制度下本是为课程与论文写作设计的,胡适扩大了受众,充分发挥了三者的优长,功效就远不局限于此了。

开书单

《一个最低限度的国学书目》是胡适开过的一份书单。他称“并不为国学有根柢的人设想,只为普通青年人想得一点系统的国学知识的人设想”。并点出了书单的公开性:“这个书目不单是为私人用的,还可以供一切中小学校图书馆及地方公共图书馆之用。”

开列书单亦有传统可循,张之洞的《书目答问》就是当时最流行的一种。连并不喜欢开书单的鲁迅先生也说过:“我以为倘要弄旧的呢,倒不如姑且靠着张之洞的《书目答问》去摸门径去。”清末民初,因印刷出版业的发展,一位名人开列的书目会因此风行全国,这也是当时开书单形成风气的原因之一。在《鲁迅全集》的一个注释中可以看到:“这里说的开一大篇书目,指胡适的《一个最低限度的国学书目》、梁启超的《国学入门书要目及其读法》和吴宓的《西洋文学必读书目》等。这些书目都开列于1923年。”

这种风气绵延至今,不仅名人学者有推荐书目,我国教育部都不断推出“新课标必读丛书”。一份书单的背后渗透着一个人或一个群体的教育思想和教育理念,关系到如何培养塑造下一代的问题。不管这些思想理念正确与否,胡适等人的做法都是希望青年学子接受自己的这套标准,养成他们心中理想的人格与学风。此外,胡适还在演讲、自传、书信或者其他的场合、文章当中,都有很多的书目推荐,这是胡适“好为人师”的导师情结的重要体现。

有意思的是,鲁迅先生不太喜欢开书单,他在《随便翻翻》一文中尖刻地说:“有些书目开得太多,要十来年才能看完,我还疑心他自己就没有看;只开几部的较好,可是这须看这位开书目的先生了,如果他是一位胡涂虫,那么,开出来的几部一定也是极顶胡涂书,不看还好,一看就胡涂。我并不是说,天下没有指导后学看书的先生,有是有的,不过很难得。”

鲁迅的评价应该适用于大多数热衷于开书单的学者,这是对当时风气的一种讽刺和纠偏。但这些评价不全适用于胡适,从胡适的哲学史、文学史著作中可以发现,胡适应该看过他书目当中的绝大多数。当然,看过是一方面,对其中思想的领悟又是另一方面,笔者个人感觉胡适真正仔细研读过的书目只能占书单中的一小部分,许多书可能只是泛读,或只是从中抽取过材料,从这一方面来讲,胡适开列的书目确实有些多了。

更有趣的是,在面对1925年《京报副刊》的“青年必读书”时,鲁迅和胡适竟达成了某种一致——都没有开出书单。鲁迅说出“我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书。”这样愤激的话来纠当时风气之偏。胡适则说:“(一)要读何书 关于这个问题,《京报副刊》上已经登了许多时候的‘青年必读书’;但是这个问题,殊不易解决,因为个人的见解不同,个性不同。各人所选只能代表各人的嗜好,没有多大的标准作用。所以我不讲这一类的问题。”接下来胡适也没有谈“读书的功用”,只详细谈了“读书的方法……第一要精,第二要博”。十年之后,胡适又发表了一篇名为《读书的习惯重于方法》的演讲:“至于读书的方法我已经讲了十多年,不过在目前我觉得读书全凭先养成好读书的习惯。读书无捷径,是没有什么简便活力的方法可言的。读书的习惯可分为三点:一是勤,二是慎,三是谦。”在1959年发表的《找书的快乐》这篇演讲中,胡适也只是谈“快乐”,而并没有说他提到的书都要大家去读。或许是因为1923年开书目后引起了争议,胡适对自己的举动作了深刻的反思之后,才选择了不再公开地开列具体的书目。从这几篇文章可以看出胡适的导师情结趋向一种“有所为有所不为”的理性:只做方法上的指点,习惯方面的提醒,而不再做太过具体的工作。后来的论者多看重胡鲁之异,却很少注意到胡适自身思想的调整与成熟。

解疑难

“解惑”同样是导师的重要工作。在无法面对面交谈的情况下,通信就成了最好的方式。而胡适为人敦厚,基本是有信必回,《胡适全集》中有四卷都是书信,其中当然包括了很多与青年的通信。限于篇幅,本文只举几个简单的例子,大致勾勒出胡适对青年的热心指导和深切关怀。

这些通信中,有对学习方面的指点:比如《致吴健雄》:“我要对你说的是希望你能利用你的海外住留期间,多留意此邦文物,多读文史的书,多读其他科学,使胸襟阔大,使见解高明。我不是要引诱你‘改行’,回到文史路上来;我是要你做一个博学的人……凡一流的科学家,都是极渊博的人,取精而用弘,由博而反约,故能有大成功……以此相期许,你不笑我多管闲事吗?”“求博”本身就是胡适所热衷的,他在晚年说:“今年我六十九岁了,还不知道自己的本行到底是那一门?是中国哲学呢?还是中国思想史?抑或是中国文学史?或者是中国小说史?《水经注》?中国佛教思想史?中国禅宗史?……”此外还有《致夏蕴兰》:“故人在青年时代,当尽力做‘增加求学的能力’和‘发展向来不曾发现的兴趣’两项工作。能力增加了,兴趣博大浓厚了,再加上良好习惯的养成,这便是人格的养成,不仅仅是知识上的进境而已。”从知识的积累谈到人格的养成,也与胡适在自传中所谈有些许相似之处。在给吴晗的一封信中,胡适不仅推荐了书目和读法,还对研究方法做出了指点,最后说:“请你记得:治明史不是要你做一部新明史,只是要你训练自己作一个能整理明代史料的学者。”这与他后来在台湾的演讲《搜集史料重于修史》的观点也是相近的。这些信里面,有他对理想的北大人与理想的青年人的设计,而在思想方面,仍然延续了他当年“多研究些问题,少谈些主义”以及“把自己铸造成器”的观点。

如今的中职、高职院校大部分将都把学生定位为技术员,能够依据建筑工程施工有关规范和标准指导现场施工、编制施工方案等工作,把学生培养成为技术员,而不愿意让学生成为砌筑工、抹灰工、钢筋工等一线的操作工人,认为这些工作太低端,或者觉得这些工作的技术含量太低,不应该由中专或者大专毕业生来做。中职、高职院校作为职业教育的主要提供者,必须理性分析未来建筑行业的发展趋势,分析建筑企业对人才素质的要求,重新确定人才培养目标,不能人为地把建筑行业的工作划分等级,试图让学生从事高贵或者高等级的工作。

青年们不仅在学业方面请教胡适,甚至在私密的生活问题上也向胡适讨教。《致刘公任》一信中,胡适对这个感情受挫的青年劝慰道:“你的失望,我很能了解,但我要对你说,爱情不过是人生的一件事,同其他生活有同样的命运:有成功,也有失败。我们要当得起成功,更要耐得住失败;凡耐不住失败的,什么大事都不能做……你最好走开去玩玩,跑十天八天的山水,再回来努力做一件有趣味的工作,叫工作赶跑你的烦闷。回来之时,请来寻我谈谈。”

除此之外,胡适还有一些文章是面向教师的指点,如在留学期间写下的《如何可使吾国文言易于教授》,1920年发表的《中学国文的教授》和1922年发表的《再论中学的国文教学》等等,都是条分缕析,一目了然,《如何可使吾国文言易于教授》中还画了图表。既要指导他人,首先自己必须有思想,其次能够以清晰明了的方式展现出来,胡适具备这两个条件,因此他在这类文章中的许多建设性的意见至今仍是值得我们借鉴的。

谈经验

我们无法再现胡适与青年学生畅谈的场景,只能从他学生的回忆文字中感受。而作为“国人导师”的胡适,面向广大青年该如何谈自己的经验教训?当然是通过自述与演讲。

胡适的自述除了两部自传之外,还有《我的信仰》《介绍我自己的思想》《我的歧路》这类或长或短的文章。这不仅是他继承传统士大夫“三省吾身”习惯的表现,也是当时的时代风气所致。在“五四”个性解放思潮的影响下,人的主体意识觉醒,“我”的存在意义被发现和强调。这种思潮,一方面导致大量抒发个人感情的诗歌和散文的出现,另一方面则引起“自叙传”小说和传记文学勃兴。茅盾说:“描写人物生平的文学,是到了近代个人主义思想充分发展以后,才特别繁荣滋长。”

传记文学兴起于30年代,看起来有些晚,但作者大多为“五四”一代,此时写自传正是对“五四”以来的经历的总结和反思。胡适说:“我的这部《自述》虽然至今没写成,几位旧友的自传,如郭沫若先生的,如李季先生的,都早已出版了。自传的风气似乎已开了。”那时除了胡适的《四十自述》外,还有郭沫若的《创造十年》,沈从文的《从文自传》,谢冰莹的《一个女兵的自传》等传记作品。

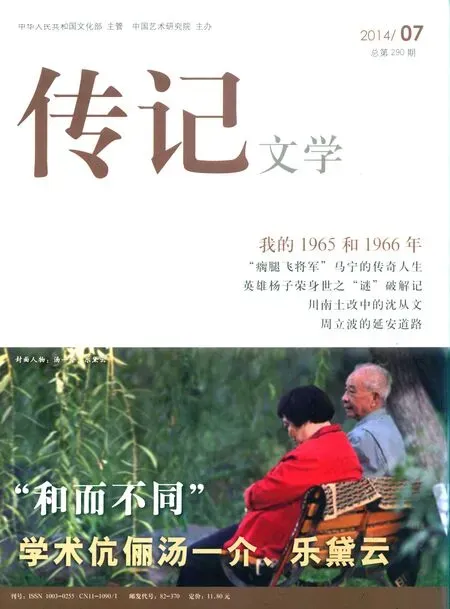

胡适著《四十自述》书影

“我们抛出几块砖瓦,只是希望能引出许多块美玉宝石来;我们赤裸裸的叙述我们少年时代的琐碎生活,为的是希望社会上做过一番事业的人也会赤裸裸的记载他们的生活,给史家做材料,给文学开生路。”胡适称自己写自传是为了抛砖引玉,而他本人其实同样是一位在“社会上做过一番事业的人”,这一点胡适在其他文章中也默认了。我认为《四十自述》在“给史家做材料,给文学开生路”的同时,也是一部“青年成长的指导书”。“现代资本主义国家,出版物中,人物传记往往占最大的销数,这只是因为描写个性的发展,事业成功的文学容易受中产阶级读者欢迎的缘故。”“如何成功”是名人乐于谈,青年乐于读的话题。胡适在《自序》中虽未谈到他在指导青年,但在书中的许多方面,这种“指导”意味都再明显不过。因为愿出自传者都或多或少地希望自己的经历和经验影响到别人。

《四十自述》中从出生讲到留学之前,对应着儿童时代和少年时代,经历也多在学堂,因此面向的读者可能更多的是青年学生。胡适谈到他在儿时读的书,如《小学》《资治通鉴》等;背的诗歌,如《木兰辞》《饮马长城窟行》《古诗十九首》等。这些都与前文所述的“开书单”一脉相承。不论是谈到自己“学得了一点点待人接物的和气”“能宽恕人,体谅人”,还是谈自己受范缜《神灭论》影响,思想得到了“解放”,都渗透着他在为人处世上,在思想精神上对年轻人的指导。特别是讲他进巡捕房的经历,讲他的悔悟和“精神上的大转机”更是用自己的痛苦经历给年轻人以警示。

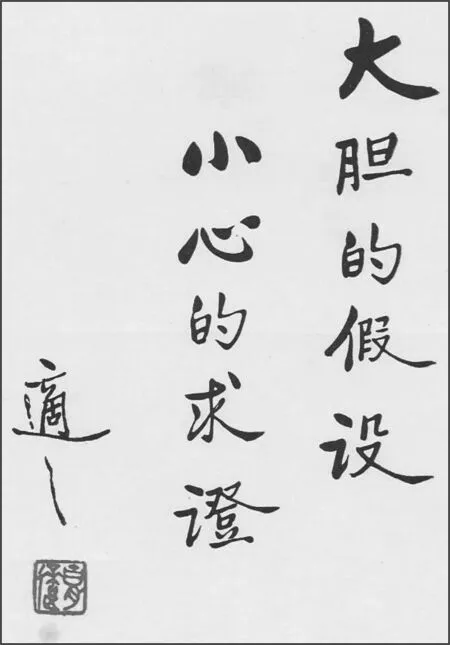

胡适手迹

对大时代的自觉

鲁迅先生说:“在我自己,觉得中国现在是一个进向大时代的时代。但这所谓大,并不一定指可以由此得生,而也可以由此得死……这重压除去的时候,不是死,就是生。这才是大时代。”

那一代的许多知识分子,都能够意识到自己身处在一个“大时代”之中。面对大时代,每个知识分子都做出了不同的选择,胡适也没有例外。

大时代要有开创历史的气魄,胡适在多个学科多个领域都做出了开创性的贡献,对此胡适自己也有足够的自信。在文学理论上,有《文学改良刍议》这一公认的开山之作;在文学创作上,有第一部白话诗集《尝试集》,胡适说:“我的《尝试集》起于民国五年七月……这一年之中,白话诗的试验室里只有我一个人。”正说明这是一种破天荒的开创。在哲学史方面,胡适也非常自负:“但我自信,中国治哲学史,我是开山的人,这一件事要算是中国一件大幸事。这一部书的功用能使中国哲学史变色。以后无论国内国外研究这一门学问的人都躲不了这一部书的影响。凡不能用这种方法和态度的,我可以断言,休想站得住。”晚年虽谦逊了许多,但仍见其气势:“我的成绩也许没有做到我的期望,但这个治思想史的方法是在今天还值得学人考虑的。”

大时代要有将自己历史化的勇气。在赵家璧主持编写《中国新文学大系》时,“五四”时期的领袖人物:鲁迅、周作人、胡适、郁达夫等成为各集的编者,在他们所写的导言中都体现出了对刚刚过去的一个时代的历史化。胡适的导言更有总括性,在他的《中国新文学运动小史》中,有多处对自己书信与日记的引用。自己将自己的著述作为“参考文献”,正是历史化的一种自觉,是保存当代史料的责任感的体现。梁启超曾说:“吾侪居常慨叹于过去史料之散亡。当知后之视今,犹今之视昔。吾侪今日不能将其耳闻目见之史实搜辑保存,得毋反欲以现代之信史责望诸吾子孙耶?……其资料皆琅琅在吾目前,吾辈不速为收拾以贻诸方来,而徒日日欷歔望古遥集,奚为也?”可惜,梁启超虽对许多事件做了记录,却没有留下一部自传,胡适惋惜地说:“中国近世历史与中国现代文学就都因此受了一桩无法弥补的绝大损失了。”悲痛之余,也表露了胡适对“近世”与“现代”重要性的认知。

大时代更要有脚踏实地的努力。胡适在实用主义思想的影响下做了许多务实的工作,在给周作人的信中,他动感情地说道:“你的‘老朽’之感,我也很有同情。向来自负少年,以为十年著一部书,算不得迟缓。去年去赴任公的大殓,忽然堕泪,深觉人生只有这几个十年,不可不趁精力未衰时做点能做而又爱做的事。”身处大时代而消沉,在大多数知识分子看来是对生命的浪费。虽然他们都清醒地认识到时光飞逝,生命定会走向终点,但“做点能做而又爱做的事”是他们对时代的负有一种强烈责任心的体现。在这一方面,胡适与鲁迅在《死火》中那种“与其‘冻灭’,不如‘烧完’”的精神是相通的。

在大时代,每个知识分子都有自己的选择,都有其不能取代的意义。“当导师”是胡适面对大时代郑重做出的选择,这个“职业”符合以上三点大时代的要求。不管其中出现了多少误会、差错与失误,他的初衷是无可质疑的,他的功绩也是不容抹杀的。

对自身局限的清醒

胡适虽然“好为人师”,但如有人宣称自己为其弟子时,胡适并没有欣然接受这个说法,而是冷静地婉拒:“‘及门弟子’之说,不知从何而来,请先生造成不要再提,使我不安。”有人欲做其助手,胡适答曰:“我从来没有福气用一个‘随从’,所以我不能请你来……如果你在你的职业里没有长进,你跟着我也不会有长进。”

胡适能够把握住这个分寸,当然有诸多方面的考虑,但从他自身的因素来讲,或许也是因为他对自己的局限性有着清醒的认识,而不敢随意接受青年“拜师”的要求。单从公开发表的多数文章和具体行动上看,胡适做导师的热情是一直持续的,但是在他更能表露心迹的书信、日记以及少数的文章中,展现了他对自己局限性的诸多方面的表述。

首先是学识方面,在1915年5月28日的日记中,胡适说:“吾鹜外太甚,其失在于肤浅,今当以专一矫正之。吾生平大过,在于求博而不务精。”后来的事实也证明,胡适在他做出开创性贡献的文学、史学、哲学等方面,均被别人所超越,这一点他同样并不讳言。比如对于新诗:“新诗的作者也渐渐的加多了。有几位少年诗人的创作,大胆的解放,充满着新鲜的意味,使我一头高兴,一头又很惭愧……我现在看这些少年诗人的新诗,也很像那缠过脚的妇人,眼里看一班天足的女孩子们跳上跳下,心里好不妒羡!……内中虽然还有许多小脚鞋样,但他们的保存也许可以使人知道缠脚的人放脚的痛苦,也许还有一点历史的用处,所以我也不避讳了。”

胡适著《中国哲学史大纲》《白话文学史》书影

其次是经验方面,胡适对青年的指导也并非一成不变,前文已经谈到胡适在“开书单”方面转向了理智,这是由事事关心到只做方法上的指导。还有一条潜在的线索,是胡适在回国不久,就意识到做全国人的导师很不现实,所以他指导的范围缩小到了青年学生,又从培养青年学生进一步缩小到培养精英上。1920年,胡适在北大开学典礼上演讲:“若有人骂北大不活动,不要管他;若有人骂北大不热心,不要管他。但是若有人说北大的程度不高,学生的学问不好,学风不好,那才是真正的耻辱!我希望诸位要洗刷了它。我不希望北大来做那浅薄的‘普及’运动,我希望北大的同人一齐用全力向‘提高’这方面做工夫。要创造文化,学术及思想,惟有真提高才能真普及。”1921年,胡适又说:“我想要做学阀,必须造成像军阀、财阀一样的可怕的有用的势力,能在人民的思想上发生重大的影响……一方面又要造成有实力的为中国造历史,为文化开新纪元的学阀;这才真是我们理想的目的。”钱理群先生指出:“这里贯穿着胡适的‘精英教育’思想。”

然而,范围缩小了,胡适的心愿就完全达成了吗?其实并不,胡适在一封信中有过一次借题发挥:“更可惜中小学太坏,学生在小学中学没有受过良好的团体生活的训练,到了大学,不但不能学做人,往往还不肯受教员的指导。他们觉得受中年人指导是可耻的!”这里面分明有胡适的亲身感受。但即使感到无奈甚至愤怒,胡适仍然饱含感情地写道:“我在这十年中,明白承认青年人多数不站在我这一边,因为我不肯学时髦,不能说假话,又不能供给他们‘低级趣味’,当然不能抓住他们。但我始终不肯放弃他们,我仍然要对他们说我的话,听不听由他们,我终不忍不说。”

胡适清醒地认识到自己的影响并不如别人想象的那样深广。自己只面向青年苦口婆心地规劝,但大多数青年都不肯听自己的话,这无疑会让一个以导师为职的知识分子感到心寒。但胡适并没有放弃,在这一点上,他与鲁迅“反抗绝望”的精神是相通的:“听不听由他们,我终不忍不说。”这很像后来王瑶先生为知识分子处境所做的概括:“不说白不说,说了也白说,白说也要说。”作为接受过传统教育的那一代知识分子,大多有着孔夫子“知其不可而为之”的精神,明知不可行,仍然要坚持,这坚持背后是一种强烈的责任感和担当。

这“痴迷不悟”是许多知识分子共有的,鲁迅先生也一样,许广平说:“你在北京,拼命帮人,傻气可掬,连我们也看得吃力,而不敢言。”尽管万万没想到会遭受来自学生的疯狂攻击,鲁迅仍然努力地为青年工作着,到他晚年重病,在一个宁静的夜晚,想到“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”时,心底一定会泛起一丝欣慰的。

余论:鲁迅对导师的态度

鲁迅先生有篇很著名的短文就叫《导师》:“要前进的青年们大抵想寻求一个导师。然而我敢说:他们将永远寻不到。寻不到倒是运气;自知的谢不敏,自许的果真识路么?凡自以为识路者,总过了‘而立’之年,灰色可掬,老态可掬了,圆稳而已,自己却误以为识路。假如真识路,自己就早进向他的目标,何至于还在做导师。”“青年又何须寻那挂着金字招牌的导师呢?不如寻朋友,联合起来,同向着似乎可以生存的方向走……问什么荆棘塞途的老路,寻什么乌烟瘴气的鸟导师!”

鲁迅很多看似偏激的话,都是针对具体情况而发的,当时的情况是:一,青年在得到思想解放之后感到茫然,不知何去何从,因此也希望找一个导师;二,当时乐于当导师的人(不管够不够资格)特别多。对于第一条,鲁迅希望青年不要放弃独立,不要在解放之后重新把命运,把人生的规划权交给他人,又做回了“奴隶”。对于第二条,鲁迅在后来的文章中有解释:“我所憎恶的所谓‘导师’,是自以为有正路,有捷径,而其实却是劝人不走的人。倘有领人向前者,只要自己愿意,自然也不妨追踪前往。但这样的前锋,怕中国现在还找不到罢。所以我想,与其找胡涂导师,倒不如自己走,可以省却寻觅的工夫,横竖他也什么都不知道。”同前文所写鲁迅对开书单的质疑一样,他清醒地知道中国绝大多数人,包括自己,都还没有做导师,开书单的资格。

鲁迅太清醒,对自身的局限性做了太多的剖析,他曾很明确地说:“倘说为别人引路,那就更不容易了,因为连我自己还不明白应当怎么走。中国大概很有些青年的‘前辈’和‘导师’罢,但那不是我,我也不相信他们……在寻求中,我就怕我未熟的果实偏偏毒死了偏爱我果实的人……所以我说话常不免含胡,中止,心里想:对于偏爱我的读者的赠献,或者最好倒不如一个‘无所有’。”

由此看来,胡适做导师,是希望自己能引领青年进步;鲁迅不做导师,是怕自己探索过程中出现失误,而误导了青年,这背后是对青年更加深切的爱护和关怀。从初衷上,两位先驱都是爱青年的,而在思想上,鲁迅献出的“无所有”或许要比胡适的“有所为”深刻得多。

不过,这也只是一家之见,附在文末,作为对“导师情结”的另一种观照。

责任编辑/赵柔柔