汉语复合词研究的新思路

——基于分布形态学的视角

王焕池

(江苏大学,镇江,212013)

汉语复合词研究的新思路

——基于分布形态学的视角

王焕池

(江苏大学,镇江,212013)

不同于基于词汇主义的构词研究,分布形态学(DM)持词法句法同构论。在DM的理论框架内,基于相关研究的成果和汉语历时证据,本文指出,汉语复合词是功能语素投射的产物。在此基础之上,根据复合词的生成模型,本文演示了汉语复合词的生成过程,并进一步探讨了相关研究的不足之处,以此凸显本研究的价值所在。

分布形态学,复合词,构词研究

1. 引言

复合词研究历来是汉语构词法研究的焦点所在。大致梳理过去数十年来本领域的相关研究,对双音节复合词构词规律和相关特征的探讨,成为各种观点的交锋之地。就形式主义的研究路径而言,相关研究大都采纳词汇主义(lexicalism)的立场。这实为自然之选择,因为根据传统的生成语法理论,词的生成和存储都完成于词库。与上述观点不同,新近崛起的分布形态学(Distributed Morphology,简称DM)理论认为,传统生成语法中设定的词库(lexicon)明显违背了最简方案的基本精神,语法内部并不存在这一模块,词的生成和短语的生成并无二致①。

鉴于迄今国内学界尚未出现系统的基于DM的汉语复合词的生成研究,我们尝试在该理论的框架内研究汉语复合词如何生成。基于此,本文尝试进一步探讨汉语构词领域的部分难题,以此凸显本研究路径的价值所在。需要说明的是,与主流的构词法研究相一致,本文的探讨只涉及实词(即名词、动词和形容词)。

2. 理论综述及相关研究述评

就构词研究而言,作为一种全新的路径,我们认为,只有对比DM理论和其他研究路径,才可以凸显其价值所在,这就涉及生成语法中“词库”的引入及其内涵的变化。故本节首先简介词汇主义的演变及其不足,在此基础之上,指出DM的理论特色,再综述复合词研究的相关理论成果及其不足之处。

2.1 词汇主义及其不足

学界一般认为,词汇主义滥觞于Chomsky(1970),是对之前理论的一种矫正,因为Chomsky(1957)基本上将形态学清除出理论语言学。根据该文,派生的复杂词在词库中生成,有屈折变化的复杂词则由句法转换而生成。自此,随着生成语法理论的发展,围绕派生、复合和屈折变化等议题,词库的内涵不断发生变化。纵观自管约论以来的理论发展,数十年来,学者对形态的定位持不尽相同的观点。概而言之,从强式词汇主义(Strong Lexicalism)到弱势词汇主义(Weak Lexicalism),再到构词句法论(Word-formation as Syntax),大致形成一个存在两极的连续体,词库的大小范围也随之各不相同。连续体的一极为强式词汇主义,它将Chomsky(1970)推至极致,认为构词和屈折变化都于词库中完成,词库范围则空前扩大。持这种观点的理论流派包括词项功能语法(Lexical Functional Grammar)等。然而,由于将句法和形态截然分开,上述理论观点难以解释一系列的语言现象,故迄今其支持者寥寥无几。当今大多数学者持弱势词汇主义的观点,他们一般认为,派生应该由词库完成,而屈折变化则由句法完成。M. Aronoff、A. Spencer等著名学者是这种观点的代表人物。不过,随着句法理论的发展,越来越多持这种观点的学者开始倾向于用句法理论来研究形态学现象。从Di Sciullo和Williams(1987)至Di Sciullo(2005)的相关研究就体现了这种转变。在该路径中,词库的范围已经大为缩小,目前还呈进一步缩小之势。接近连续体的另一极是构词句法论,持该论者大都将X-杠理论运用于构词研究,认为句法现象和形态现象可以用同一套规则来描述,词库中只包含不规则的语素。至此,词库的范围空前缩小。Baker(1988)、Lieber(1992)、Ackema(1995)等较有影响力的著作均持此观点。然而,正如Borer(2001)、Scalise和Guevra(2005)所指出的那样,不论是构词句法论,还是弱势词汇主义中的句法倾向,都存在下述明显的缺陷:其一,相关研究大都在不同程度上对句法理论加以修改,以此来严格描写形态现象,Lieber(1992)即为一例。但这种修改基本上没有句法方面的动因,故难言完全意义上的句法研究;其二,相关研究的领域较为狭窄,且大都不涉及语音模块,Baker(1988)即为一例。

2.2 DM的理论特色及相关研究述评

2.2.1 DM的理论特色

鉴于上述弱势词汇主义和构词句法论所存在的问题,部分学者认为有必要在语法系统中保留形态这一模块(如Spencer 2005;Aronoff & Fudeman 2011等)。如是,词库又有存在的必要性。DM理论恰好与之相反,本路径学者认为,只有采纳彻底的句法、词法同构论,上述问题才可得以解决,而这也意味着传统词库的完全消失。就构词研究而言,DM理论的出现刚好补全了上述的连续体。

基于最简方案,DM理论认为,语法系统只需包括下述几个组成部分:基元集合(primitives)(包括功能语素和词根②)、将基元合并成复合体的生成系统(即狭式句法)、与概念/意向系统的接口(即LF)和发声/感知系统的接口(即PF)。循此理念,语法内部并不存在词库这一模块,其传统上的不同功能被分散到语法系统的各个不同部分。具体而言,DM理论采纳分离主义立场,在句法运算过程中,不涉及语音特征。句法运算结束之后,再插入音系特征。DM理论还设定,如果出现数个可以同时插入的词项,可以通过“子集原则”来加以确定。同时,词根的特殊语义储存于“百科知识”当中,供PF/LF的输出参考,此即“阐释”③。

2.2.2 复合词相关研究述评

在2000年之前,较之于形态学的其他领域,复合词研究一直未受到重视,以致Fabb(2001)在进行前期研究总结时认为,该阶段的成果乏善可陈。但这种情形在过去的十年中已大为改观,知名学者不断投入其间,有影响力的研究也不断涌现,其标志性的成果为Lieber和tekauer(2009)等著作的出版。

Harley(2009)乃首个系统研究DM的成果。然而,其不足之处也不容回避:其一,最新理论成果吸收不足。最大的不足在于该文的理论框架没有采纳语段理论。在解释被词汇主义奉为圭皋的“词项完整性假说”现象(Lexical Integrity Hypothesis,简称LIH)时,该文采纳了Baker(1988)中的中心词移位理论(head-to-head movement),使其解释十分繁杂且相关处理不符合语感;其二,由于该文只研究英文的复合词,没有涉及其他语言复合词中的连接成分,故其结构模型难言普适性。另一方面,根据我们的调查,Zhang(2007)可能是迄今运用DM理论来研究汉语复合词最有影响力的文献④,其贡献主要表现于该文在本领域首次探讨词根之间的合并。不过,该文的缺陷也较为明显:其一,根据生成语法的基本理念,在没有功能语素参与的情况下,词根何以得以投射?同时,Root1+Root2是对称结构,明显违反了生成语法理论中的非对称结构思想,这既无法解决两个词根之间的次序问题,也损害了DM的理论基点之一——句法词法同构论。其次,解释力不足,权宜色彩较重。由于该文中的结构模型没有体现汉语构词的历时演变规律,故无法解释汉语构词领域中诸多复杂的现象。

3. 基于DM理论的汉语复合词的生成

3.1 基于DM的汉语复合词结构模型

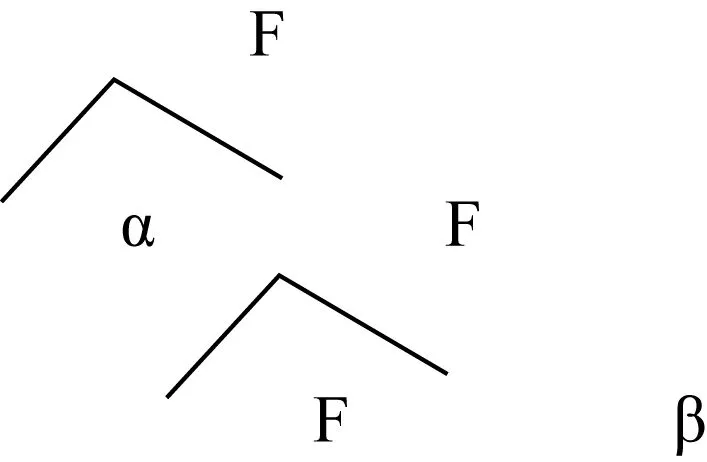

鉴于上述事实,基于DM基本理论及相关进展,同时参照本领域其他路径的理论成果,本节尝试提出汉语复合词的结构模型。本模型建立在复合词最小功能结构之上,该结构由Di Sciullo(2009)提出。具体而言,Di Sciullo认为,所有语言复合词的生成都涉及功能语素的投射。通过对比英语和法语等,可以发现,不同类型的复合词都包含一个内部的功能投射,如下图所示:

图1 复合词的最小功能结构(Di Sciullo 2009)

F为起连接作用的功能词,在不同类型的复合词中,具有不同的含义。同时,由于语言之间的差异,复合词的其他成分既可能占据指定语的位置,也可能将整个树形图作为补足语,还可能直接位于补足语之中。从类型学的角度来看,上述模型也得到强有力的支持。例如,Ralli(2008)指出,根据复合词第一个和第二个成分之间有无一个连接成分,世界上的语言可以大致分为两类。第一类如希腊语、德语、荷兰语和俄语等,其复合词两个成分之间存在一个无语义的连接成分。第二类如英语、意大利语、法语和汉语等,其复合词两个成分之间无连接成分。上述差异呈现出规律性,故可以假定所有语言的复合词成分都由一个功能中心词所连接,可以将之视为复合词标记(即FL)。其语法功能就是连接前后两个成分,其特征可以假定为[LINK]。由于语音系统之间的差异,有的语言拥有显性的标记,其他语言则拥有隐性的标记,这儿呈现出参数化。

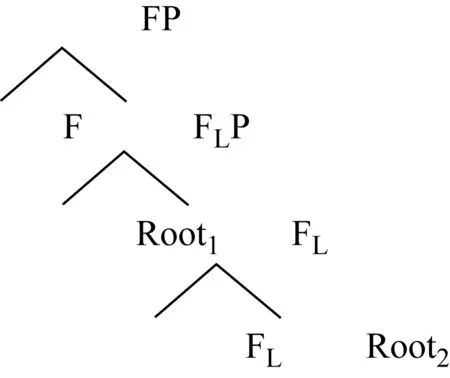

在上述研究的基础之上,在DM理论的框架内,我们提出下述汉语复合词结构模型:

图2 汉语复合词结构模型

对照图2,可作如下说明:第一,F是指n、v或a。根据Marantz(2007),定义范畴的n、v和a均为定义语段的中心词。同时,我们采纳Newell(2008)中的观点,因为它们含有可阐释的特征,故其与补足语阐释语段(vP,即voice phrase,CP和DP)相比,vP、nP和aP均为整体阐释语段(即三个中心词也同时拼出)。第二,至于FL的语义阐释,相关研究尚未达成共识,我们采纳Philip(2012)中的论点,即FL对语义合成无直接贡献,其功能在于标示句法关系,可以假定其语法特征为[LINK]。

3.2 基于汉语历时事实的FL存在证据

根据上节所提出的结构模型,汉语复合词的生成也涉及FL的参与。然而,FL只是理论推导的产物,我们还需要强有力的证据证实其是客观存在的,这就涉及汉语构词模式的历时变化规律。

根据相关研究,上古汉语中单音节词占主导地位,自此以降,双音节复合词逐渐增多,直至其在现代汉语中占据主导地位。如果复合词的生成涉及FL的参与,上述事实则意味着,汉语构词模式的演变,其实质就是FL逐步参与并取得主导地位的过程。根据生成语法理论,同一领域中如同时出现语法特征的有无或多寡等两种对立的选项,这意味着该领域呈现了参数化现象。这是一种不稳定的状态,新选项最终会占据主导地位。对立选项要么消失,要么成为标记性选项。如何证实上述汉语构词模式的演变就是参数重设的过程?这是一个极为复杂的议题。所幸的是,Kroch(1989)所创的语法竞争模型可以帮助我们解决这个问题。

3.2.1 语法竞争模型

语法竞争模型是历史句法学中的变体主义研究路径⑤,采纳生成语法的基本理念,以原则与参数为研究的理论框架,其实证基础是“恒定比率效应”(Constant Rate Effect,简称CRE)。Kroch等学者通过实证研究发现,在语言变化期间,一般会同时出现两个对立的语法选项。该类变体共存状态是不稳定的,新选项与旧选项彼此竞争,并最终取而代之。通过对这两种对立选项的使用频率进行调查,可以发现,其在不同的语境中可能不同,但在每个语境中的变化比率却是相同的。纵观整个历时变化进程,新选项在所有语境中使用比率的增长速度是相同的。这种现象被Kroch(1989,1994)称为CRE。用历史语言学研究中常见的S-形曲线来演示,所谓“恒定”,就是指几条曲线之间呈现出大致平行的关系。

具体论证步骤如下:依据每个特定时段的代表性文本,统计出两个处于竞争状态的选项在每个语境中的出现次数,再将新选项的数目除以总数目,这就是新选项的使用比率。在此基础上,对照文本的时段,用坐标标出所有比率。这样,就可以得到一幅形象的语言变化历程图。基于此,再进行定性判断:如果曲线间呈现出大致平行的关系,就可以确定存在语法选项之间的竞争;反之,则不存在。

3.2.2 基于语法竞争模型的数据收集

根据语法竞争模型的基本理念,在过去的两千多年中,如果汉语构词领域确实存在新旧语法选项之间的竞争,其必然同时体现于名词、动词和形容词之中。故这三类词构成了三种不同的语境,相关数据收集都围绕它们而展开。

本研究的数据收集涉及下述议题:其一,汉语分期。根据学界大多数研究者的主张,我们采纳下述分期:上古汉语段(至西汉)、中古汉语段(至隋朝)、近代汉语段(至清朝前期)和现代汉语段(至当下)。据此,挑选每段内的语料,以口语体为主,以确保反映真实的汉语演变。同时,尽量做到语料的间隔期大致相当。其二,数据采集。限于客观条件,我们只能在学界现有研究的基础之上进行数据采集。由于研究理念迥异⑥,同时,判定上古汉语和中古汉语阶段的双音词殊为不易,采集本研究所需数据有相当的难度。加之相关研究本身的数据采集方式五花八门(既有全本调查,也有单卷调查,还有不同方式的抽样调查等),难以直接获取基于均衡抽样的数据。故在使用多种技术手段反复检索的基础之上,我们采取下述采集策略:首先,搜集每个时段内有影响力的专门研究成果(包括名家的专著和论文以及汉语史方向的博士论文),采集可以使用的数据;其次,将同一文本的不同数据进行多角度印证,择其可信者。在此基础之上,计算出每个文本中新选项的比率,再取平均比率,以此代表该阶段新选项的比率。

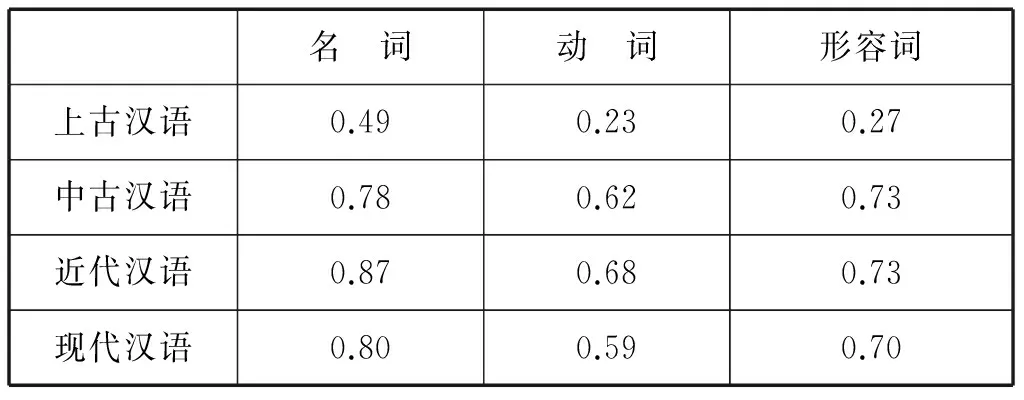

首先,上古汉语段。数据来自于对《韩非子》和《商君书》的统计,三类词中双音节词的比率分别为:名词(0.49)、动词(0.23)、形容词(0.27)(采集自李仕春2011:47)。其次,中古汉语段。数据来自于对《世说新语》和《三国志》的统计,三类词中双音节词的比率分别为:名词(0.78)、动词(0.62)、形容词(0.73)(采集自丁建川2007和阎玉文2003)。再者,近代汉语段。数据来自于对《金瓶梅》和《水浒传》的统计,三类词中双音节词的比率分别为:名词(0.87)、动词(0.68)、形容词(0.73)(采集自程娟2008a,b和李仕春2011)。最后,现代汉语段。数据来自于对《普通话3000常用词表》中三千八百多词的统计,三类词中双音节词的比率分别为:名词(0.80)、动词(0.59)、形容词(0.70)(采集自王洪君2001)。将上述数据汇总,汉语不同历史阶段名词、动词、形容词双音节词的比率如下表所示:

表1 汉语不同阶段双音节词的比率

3.2.3 基于数据的理论解读

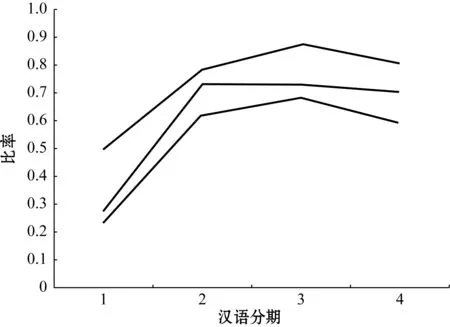

根据表1中的数据和汉语分期,可以绘得下述不同时段汉语双音节实词的比率图,如图3所示:

图3 不同时段汉语双音节实词的比率变化趋势

尽管并不完美(这将有赖于来自大型历史语料库中的数据),但图3中三条曲线间呈大致平行关系则确凿无疑。这表明,在过去的两千多年中,尽管由于语法外多种因素的影响,名词、动词和形容词在不同文本中的使用频率并不相同,但上述三类词中新选项的增长比率却是相同的。根据语法竞争模型,在汉语构词领域,出现了“恒定比率效应”。至此,汉语构词模式的变化是参数重设的过程得以证实,其实质为FL参与的构词模式逐步取得统治地位⑦。

需要指出的是,新旧语法选项之间的竞争往往以一方胜利而告终,但失败的一方也可能并未从此退出历史舞台,其仍以标记性的形式存在。从类型学的角度来看,这其实是一种普遍现象。故,现代汉语中仍存在一定数量的单音节词。当然,两者并存也可能会造成下述错觉:复合词似乎也存在并列、偏正、动宾、主谓和述补等功能类型,与短语相对应。

3.3 基于上述结构模型的汉语复合词生成过程演示

根据上文的探讨,现代汉语中同时存在两种不同构词模式产生的词,一方为当下占据主导地位的复合词,另一方为上古汉语的语法残留:单音节词。鉴于两者之间的密切关系,探讨复合词的生成时,如果对后者避而不谈,很多重要的语法现象将无从解释。鉴于此,为便于比较和方便下文的探讨,我们先演示基于DM理论的单音节词的生成过程,再演示基于上述结构模型的复合词生成过程。

3.3.1 单音节词的生成

单音节词的生成相对简洁明了,我们选取“这栋楼很高”中的“高”为例来加以演示。首先,从读数集中挑取下述句法运算成分:a和√GAO;其次,句法将其合并成合格的结构,如图4所示。由于aP是整体阐释语段,故整个结构拼出。在PF一侧,词项插入的结果为融合后的“gāo”。在LF一侧,拼出的结果则为其形式语义。两者在概念界面阐释之后,获取形容词“高”的各种特定含义。至于“高”同时又是名词(例如,“测量该三角形的高”),这种现象在DM理论框内很好解释,即主要由该读数集中的n所决定。两者拥有共同的词根√GAO,至于拼出后究竟表现为何种词性,由功能语素决定,这在派生的起始阶段就已经明确。

图4 形容词“高”的句法结构

3.3.2 复合词的生成

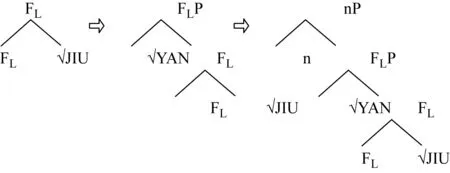

根据3.1节中复合词的结构模型,下面举例演示汉语复合词如何依照上述模型而生成,所选例词为“研究”(“这项研究意义重大”)。限于篇幅,诸多技术细节省略:

图5 复合词“研究”的生成过程

nP是整体阐释语段,故整个结构拼出。在PF一侧,词项插入的结果为融合后的“yán jiū”。与单音节词不同,复合词词项插入时同时被赋予重音。在LF一侧,拼出的结果则为形式语义。两者在概念界面阐释之后,获取名词“研究”的各种特定含义。需要指出的是,整个结构一旦拼出,句法就无从再对其进行任何操作,这是产生LIH现象的根源所在。就此而论,基于词汇主义的构词研究恰好颠倒因果。另外,“研究”也可用作动词(“这篇论文需要认真研究”)。与单音节词相同,这也由该读数集中的功能语素所决定(即v)。两者拥有共同的词根复合结构[FLP√YAN [FL√JIU]]。

4. 本路径于汉语构词法研究的价值

较之于构词法领域的其他研究,基于DM的探讨展现了一种全新的思路。如上文所示,在本研究中,“词无定类”源自于读数集中不同的功能范畴,这在派生的起始阶段就已明确,就此而论,汉语构词难言特殊。我们认为,基于DM的构词研究路径,可以在更深的理论层面上揭示本领域一些疑难问题的症结所在,同时指出相关研究的不足之处。

4.1 基于词汇主义的部分难题之症结

形式主义的汉语复合词研究由来已久,但同其他领域类似,部分普遍性的规律在汉语中似乎无从体现。其中,汉语复合词“中心词”体现得最为明显。

根据英语构词呈现的型式特征,Williams(1981)提出了“中心词右位规则”(Right-Hand Head Rule),认为英语中所有形态复杂的词都具有中心词,为其最右边成分。后续研究发现,其他语言的中心词有可能为其最左边成分。然而,Huang(1998)通过对下述汉语复合词内部句法范畴的分析,认为汉语是一种无中心词语言:

根据生成语法理论,所有句法复合体都应该是向心结构,其范畴应该等同于其中之一。然而,上述例证显然与此相违背。Packard(2000:39)尝试证明汉语复合词仍然是向心结构,提出了“核心原则”:“(双音节)名词在右边一定有个名词性成分,动词在左边一定有个动词性成分”。然而,上述例证显然也没有遵守该原则。连Packard本人也承认,这种情况并不鲜见。过去十年中,上述争论仍在持续,但问题依然如故。Li(2008)认为,汉语动补式复合词没有中心词。而Ceccagno和Basciano(2007)的观点甚为惊人,他们认为,汉语复合词既有右位中心词,又有左位中心词,同时还有双位中心词。

对照复合词研究的大背景,单纯的语言事实描述自有其价值,如Guevara和Scalise(2009)所示。然而,一旦上升到理论解释的高度,理论本身的一致性就显得至关重要。就基于词汇主义的构词研究而言,无论其在何种程度上使用了句法手段来研究构词,其最大的问题在于修改了句法理论(尽管没有句法上的动因),以此达到相关的描述目的。构词领域所言的“中心词”,主要是指有形的、既包含形式范畴也包含语义范畴的构词成分,与句法领域所言的“中心词”差异甚大。故该类研究所总结出来的规律,不会对语法的普遍原则构成任何挑战。本文认为“大”和“小”是两个形容词,就意味着它们是单音节词,其源头应为其他的读数集,依照图4的结构分别生成。而复合词“大小”的生成应依照图5进行,其词性由读数集中的功能语素n决定,n为其中心词。所以,无论是其结构,还是生成过程都完全符合生成语法理论。就完全意义上基于句法理论的构词研究而言,汉语事实何来挑战?!

4.2 “离合词”现象之实质

根据Dixon和Aikhenvald(2003:18-25)⑧,定义“语法词”(Grammatical Words,简称GW)有三条标准,适用于已知所有的语言。其中第一条标准为“其内部成分总为一体,不可分散于句中”,即“粘结性标准”(Criterion of Cohesiveness)。然而,汉语中的“离合词”现象似乎对该标准构成挑战,如:

(3) 他们去年结婚了。

(4) 他们结了几次婚?

由于汉语中相当数量的动宾和述补式等复合词都与上述离合现象有关,引发了大量关于“结婚”等究竟是“词”还是“短语”的探讨(迄今关于“离合词”的讨论都是在语法范畴内进行的(包括语义),如果其是“词”的话,则为GW)。然而,相关探讨尽管历时数十年,参与者历来不乏名家,但似乎迄今难有定论,仍以“离合词”这一术语来笼统指称。

其实,根据上文的探讨,上述例词之间并无关联。具体而言,从读数集中挑选词根和功能语素开始,“结婚”和“结……婚”的生成毫不相干。前者为复合词,句法范畴为v;后者为两个独立生成的单音节词,之后再合并成VP。也就是说,“离合词”现象只是一种表象,其根源为现代汉语中并存着两种不同的构词方式:占主导地位的复合构词,其生成方式如图5所示;属于标记性构词的单音节直接构词,其生成方式如图4所示⑨。两者之间的关联表象,实为整体上的历时结果共时并存。由此看来,汉语复合词并非类型学上的异类,相关争论其实毫无意义。

4.3 “韵律构词学”之谬误

在历来尝试解释汉语双音节复合词根源的各种研究中,冯胜利(2009:1-20)所倡导的“韵律构词学”可能影响最为深远。针对其核心观点“复合词是韵律词的产物”,本节尝试指出其不足之处。

首先,鉴于难以单独从语法(包括语义)或语音层面对“词”进行普适性定义,当下基于两套体系的“词”并行不悖:其一,“语法词”,其对应的体系为“语素、语法词、短语、小句和句子”;其二,“音位词”(Phonological Words,简称PW),其对应的体系为“音节、音步、音位词(即韵律词)、调群和话语”。关于两者孰先孰后,尽管存在不同意见,但一般认为,GW优先,这也为类型学的相关研究所证实。例如,“最小词约束”(Minimal Word Constraint)为韵律构词研究的一个关键假设。然而,调查发现,罗马尼亚语、匈牙利语和冰岛语等并不存在该约束(Aronoff & Fudeman 2011:79)。同时,就两套等级体系的互动而言,根据Dixon和Aikhenvald(2003:27-30),GW和PW之间主要呈现出下述三种关系:两者完全重合,例如约库特语;一个PW由一个或一个以上GW构成,例如英语;一个GW由一个或一个以上PW构成,例如伊马斯语。对照上述对应关系,汉语应属于第二种类型,即一个汉语PW由一个或一个以上GW所构成,这也为冯胜利(2009)等所证实。然而,这绝不意味着“复合词是韵律词的产物”,只不过汉语恰好属于第二种类型,仅此而已。

其次,冯胜利(2009)通过“音步实现法”来解释韵律词如何制约复合词。例如,“地震动”不合法而“地震”合法,这是因为前者无法实现标准音步。其实,根据第3节的探讨,前者不合法主要因为汉语的语法系统根本无从生成这种结构,与音步制约与否无关。顺便指出,短语“种植花”不合法而“种花”合法也与音步制约无关。这可以用冯胜利自己所提出的“语体”理论来解释(冯胜利2010):“花”为口语体词,而“种植”为庄雅度较高的书面语体词,两者搭配不当。同时,重叠式的“天天、年年”等词也未必就是凑足音步的产物。根据Inkelas和Zoll(2005)及Kandybowicz(2008)等对重叠词的专项研究,除了极少数情形外,重叠词的主要成因在于句法(包括语义)因素。我们认为,汉语不应该例外。当然,“阿姨、老师”这类含有所谓“类词缀”的词,其是否为完全意义上的复合词?这有待于进一步的研究。至于冯著所提及的“延长式(眨→眨么)”和“感叹语(天哪!)”,它们应该是音步制约的产物,但这已不属于构词研究的范畴。

5. 结语

较之于传统的生成语法理论,DM可被视为强化版的最简方案。遵循方法论意义上的“奥康姆剃刀”,基于DM的理论研究将完全意义上的句法理论贯穿于构词法研究领域,这有效地克服了同类研究中的先天不足之处,有助于将相关研究向纵深处推进,也有助于我们厘清本领域中一些似是而非的问题,从而找出真正的难题所在。

将DM理论引入汉语复合词研究,对汉语构词法研究的价值自不待言。这不仅在于提供了一种汉语构词研究的崭新思路,更重要的价值在于提醒我们,在声称汉语存在各种特殊之处的时候,有必要明确究竟是表面使用型式(patterns)上的特殊,还是汉语语法特征真正对普遍理论构成挑战。当然,与其他领域的研究相比较,目前基于DM的汉语构词研究只处于起步阶段。下一步的研究有必要关注下述议题:汉语三音节复合词的生成是否同时涉及词根和词;如何将中心词n、v和a内容具体化,从而对词义进行精细化研究;等等。

附注

① 自Hale和Marantz(1993,1994)首倡DM理论以来,该理论日臻完善,相关成果也不断涌现,现已在语言学研究领域产生了广泛的影响。在过去数年中,国内外学界都有对DM基本理论的综述。国内的有王奇(2008)和常辉、姜孟(2010)等文献。国外的有Embick和Noyer(2007)和Siddiqi(2010)等文献。限于篇幅,本文未作介绍。

② 对词根的探讨标志着DM理论的进展,根据最新观点(Harley 2012等),词根具有下述特征:其不拥有任何语法特征、为句法运算的单个单位、相当于一种指示标记、为PF和LF层面的阐释提供指示等。

③ 至于如何在DM的理论框架内描述部分形态学难题,参阅D. Embick、H. Harley和A. Marantz等的相关著述。

④ 国际上相关研究进行得相对较早,Xue(2001)可能是本路径的第一篇研究。然而,经过仔细研读,可以发现,Xue(2001)实际上并未涉及两个词根之间的关系,同时也未涉及功能语素和词根的合并。总体上讲,该研究较为粗略,难言另辟蹊径。

⑤ 当代句法演变研究可以大致分为五种基本路径:除了语法竞争模型之外,另外四种分别为:以Lightfoot为代表的语法路径,以Harris和Campbell为代表的跨语言视角路径,功能主义路径和以Henry等学者为代表的历史社会语言学路径(请参阅Joseph & Janda 2003)。

⑥ 例如,程湘清等前辈学者的专书研究,尽管也采取定量和定性相结合的策略,但由于其一般都没有统计单音词各个词类的数量,故其相关复音词各词类的数据只能用来印证其他精细化研究的数据。

⑦ 至于FL的来源问题,一般认为,其主要来自于句法功能成分、词干元音和音位成分等(Ralli 2008)。根据汉语的情况,我们认为,其可能来源于句法功能成分,理由如下:上古汉语诸多并列和偏正短语成分之间只是形式上省略了连接词(即意合),如下面例句所示: (1) 乡谓窗牖,每室四户八窗,窗户(=“窗与户”)皆相对。(《礼记》) (2) 后、夫人之首饰(=“首之饰”),编发为之。(《诗经》)

鉴于上述两类短语率先进行词汇化进程,且在数量上占主体地位(董秀芳2011),FL来源于业已存在的隐性连接成分是较为合理的假设。相关议题将另文撰述。

⑧ 根据我们的调查,该文可能是迄今最为全面系统探讨“词”定义的文献,文中数处涉及汉语。

⑨ 这种共时和历时事实交织的现象部分类似于语法化过程中出现的“层积”现象(layering)(Hopper & Traugott 2005)。请参阅董秀芳(2011)、陈宝勤(2011)等文献。

Ackema, P. 1995.SyntaxbelowZero[D]. Utrecht: OTS, Utrecht University.

Aronoff, M. & K. Fudeman. 2011.WhatisMorphology(2nd ed.) [M]. Oxford: Blackwell.

Baker, M. 1988.Incorporation:ATheoryofGrammaticalFunctionChanging[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Borer, H. 2001. Morphology and syntax [A]. In A. Spencer & A. Zwicky (eds.).TheHandbookofMorphology[C]. Oxford: Blackwell. 151-90.

Ceccagno, A. & B. Basciano. 2007. Compound headedness in Chinese [J].Morphology(17): 207-31.

Chomsky, N. 1957.SyntacticStructures[M]. Den Haaf: Mouton.Chomsky, N. 1970. Remarks on Nominalization [A]. In R. Jacobs & P. Rosenbaum (eds.).ReadingsinTransformationalGrammar[C]. Gian, Waltham: Gin. 184-221.

Di Sciullo, A. M. 2005.AsymmetryinMorphology[M]. Cambridge: MIT Press.

Di Sciullo, A. M. 2009. Why are compounds a part of human language? A view from asymmetry theory [A]. In R. Lieber & P.tekauer (eds.).TheOxfordHandbookofCompounding[C]. Oxford: Oxford University Press. 132-52.

Di Sciullo, A. M. & E. Williams. 1987.OntheDefinitionofWord[M]. Cambridge: MIT Press.

Dixon, R. M. W. & A. Aikhenvald. 2003. Word: A typological framework [A]. In R. M. W. Dixon & A. Aikhenvald (eds.).Word:ACross-linguisticTypology[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 1-41.

Embick, D. & R. Noyer. 2007. Distributed Morphology and the syntax-morphology interface [A]. In G. Ramschand & C. Reiss (eds.).TheOxfordHandbookofLinguisticsInterfaces[C]. Oxford: Oxford University Press. 289-324.

Fabb, N. 2001. Compounding [A]. In A. Spencer & A. Zwicky (eds.).TheHandbookofMorphology[M]. Oxford: Blackwell. 66-83.

Guevara, E. & S. Scalise. 2009. Searching for universals in compounding [A]. In S. Scalise,etal. (eds.).UniversalsofLanguageToday[C]. The Netherlands: Springer. 101-28.

Hale, M. & A. Marantz. 1993. Distributed Morphology and the pieces of inflection [A]. In S. J. Keyser & K. Hale (eds.).TheViewfromBuilding20:EssaysinLinguisticsinHonorofSylvainBromberger[C]. Cambridge: MIT Press. 111-76.

Hale, M. & A. Marantz. 1994. Some key features of Distributed Morphology [A]. In A. Carnie & H. Harley (eds.).MITWorkingPapersofLinguistics21:PapersonPhonologyandMorphology[C]. Cambridge: MIT Press. 275-88.

Harley, H. 2009. Compounding in Distributed Morphology [A]. In R. Lieber & P. Stekauer (eds.).TheOxfordHandbookofCompounding[C]. Oxford: Oxford University Press. 129-44.

Harley, H. 2012.OntheIdentityofRoots[Z]. Ms., University of Arizona.

Hopper, P. & E. Traugott. 2005.Grammaticalization[M]. Beijing: Peking University Press.

Huang, Shuanfan. 1998. Chinese as a headless language in compounding morphology [A]. In J. L. Packard (ed.).NewApproachestoChineseWordFormation[C]. Berlin: de Gruyter. 261-83.

Inkelas, S. & C. Zoll. 2005.Reduplication:DoublinginMorphology[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Joseph, B. D. & R. D. Janda. 2003. Introduction [A]. In B. D. Joseph & R. D. Janda (eds.).TheHandbookofHistoricalLinguistics[C]. Oxford: Blackwell. 1-180.

Kandybowicz, J. 2008.TheGrammarofRepetition[M]. Amsterdam: John Benjamins.Kroch, A. 1989. Reflexes of grammar in patterns of language change [J].LanguageVariationandChange(1): 199-244.

Kroch, A. 1994. Morphosyntactic variation [A]. In Beals (ed.).ProceedingsoftheThirtiethAnnualMeetingsoftheChicagoLinguisticSociety[C]. Chicago: Chicago University Press. 180-201.

Li, C. 2008. On the headedness of mandarin resultative verb compounds [A]. In C. Marjorie & H. Columbus (eds.).Proceedingsofthe20thNorthAmericanConferenceonChinese[C]. Ohio: The Ohio State University Press. 735-50.

Lieber, R. 1992.DeconstructingMorphology[M]. Chicago: University of Chicago Press.Lieber, R. & P. Stekauer (ed.). 2009.TheOxfordHandbookofCompounding[C]. Oxford: Oxford University Press.

Marantz, A. 2007. Phases and words [A]. In S. H. Choe (ed.).PhasesintheTheoryofGrammar[C]. Seoul: Dong In Publisher. 191-222.Newell, H. 2008.AspectsoftheMorphologyandPhonologyofPhases[D]. McGill: McGill University.

Packard, J. 2000.TheMorphologyofChinese:ALinguisticandCognitiveApproach[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Philip, J. N. 2012.SubordinatingandCoordinatingLinkers[D]. London: University of College London.

Ralli, A. 2008. Compound markers and parametric variation [J].LanguageTypologyandUniversals(61): 19-38.

Scalise, S. & E. Guevra. 2005. The lexicalist approach to word-formation and the notion of the lexicon [A]. In P.tekauer & R. Lieber (eds.).HandbookofWord-formation[C]. The Netherlands: Springer. 147-87.

Siddiqi, D. 2010. Distributed Morphology [J].LanguageandLinguisticsCompass(4): 524-42.

Spencer, A. 2005. Word-formation and syntax [A]. In P.tekauer & R. Lieber (eds.).HandbookofWord-formation[C]. The Netherlands: Springer. 73-97.

Williams, E. 1981. On the notions “lexically related” and “head of a word” [J].LinguisticInquiry(12): 245-74.

Xue, Nianwen. 2001.DefiningandAutomaticallyIdentifyingWordsinChinese[D]. Delaware: University of Delaware.

Zhang, N. 2007. Root merger in Chinese compounds [J].StudiaLinguistica(2): 170-84.

常辉、姜孟.2010.分布形态学理论述评[J].当代外语研究(4):6-12.

陈宝勤.2011.汉语词汇的生成与演化[M].北京:商务印书馆.

程娟.2008a.《金瓶梅》复音动词研究[A].程湘清.汉语专书复音词研究(增订本)[M].北京:商务印书馆.

程娟.2008b.《金瓶梅》复音形容词研究[A].程湘清.汉语专书复音词研究(增订本)[M].北京:商务印书馆.

丁建川.2007.《世说新语》名词、动词、形容词研究[D].山东大学.

董秀芳.2011.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].北京:商务印书馆.

冯胜利.2009.汉语的韵律、词法与句法(修订本)[M].北京:北京大学出版社.

冯胜利.2010.论语体的机制及其语法属性[J].中国语文(5):400-12.

李仕春.2011.汉语构词法和造词法研究[M].北京:语文出版社.

王洪君.2001.音节单双、音域展敛(重音)与语法结构类型和成分次序[J].当代语言学(3):241-52.

王奇.2008.分布形态学[J].当代语言学(1):20-25.

阎玉文.2003.《三国志》复音词专题研究[D].上海:复旦大学.

(责任编辑 甄凤超)

王焕池,江苏大学文法学院汉语国际教育系讲师。主要研究方向为汉语本体研究、生成语法研究等。电子邮箱:skyrunner2010@126.com

H136.1

A

1674-8921-(2014)08-0029-07

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.08.005