凤阳花鼓戏戏曲音乐探析

周熙婷,裘新江

凤阳花鼓戏是安徽省地方稀有剧种,又称卫调花鼓、卫调花鼓戏,为“凤阳三花”之一。由于种种原因,凤阳花鼓戏已经濒临灭绝。为了更好地对其保护和传承,本文通过对现存凤阳花鼓戏的曲谱和唱腔进行分析,总结其在曲式、演唱和伴奏等方面的特点与规律,为保护这一稀有非遗提供学理上的依据。

凤阳花鼓戏唱腔主要有主腔和花腔两大类,属于不成熟的板腔体。主腔有[娃子]、[羊子]、[母羊子]以及[慢赶牛](慢板)、[紧板]、[大调子](流水)、[五字紧]等。花腔多在生活类小戏中使用,如[绣花调]、[巴缸调]、[纺线调]、[恨小秃调](卫调)等,具有凤阳民歌小调的特点。

一、卫调民歌——凤阳花鼓戏声腔基调探源

凤阳花鼓戏所以称“卫调花鼓戏”,是因其诞生于凤阳县长淮卫乡(1958年划归蚌埠市)。1949年以后凤阳县称之为凤阳花鼓戏,蚌埠市仍称作卫调花鼓、卫调花鼓戏。

卫调的产生、形成源于明代的卫所制度,有其独特的地理环境和文化背景。凤阳是明太祖朱元璋的故乡,因明初兴建中都而在凤阳府境内设置中都留守司和八卫一所。长淮卫地处凤阳县西北,明代的卫所制度规定,卫戍军士必须携带家眷,“以正军一人,余丁、老幼十人来计算,标准的一卫5600军士,则有56000人,相关人口数量是巨大的”[1]。因此长淮卫是一个人口规模较大的城镇,也是淮河流域的一个军事重镇。首任指挥使是朱元璋堂兄蒙城王朱重四的女儿庆阳公主驸马黄琛。黄琛是武昌人,洪武六年任中都城都尉正留守。长淮卫水军的职责是负责凤阳府境内的淮河水路安全,后参与漕运,还曾有军士参加了“郑和下西洋”之行[2]。以舟楫之利通畅文化交流,既把本地的文化传播四方,又吸收外来文化,形成了独特的音乐文化——卫调。明朝中叶时,卫调先用于打花鼓的演唱曲调和花鼓灯灯歌,后来才逐渐发展成卫调花鼓戏。

凤阳花鼓戏中的卫调主要有宫调式和徵调式两种:一是源于凤阳当地的秧歌调,是最早的凤阳歌。凤阳农村民间艺人至今仍用秧歌调自娱、娱人,凤阳花鼓中的“坐唱”形式中所演唱的曲调,最主要的就是这种秧歌调,其曲调为四句体,四句的落音分别为徵、宫、商、宫,唱词是七字句,五声宫调式。

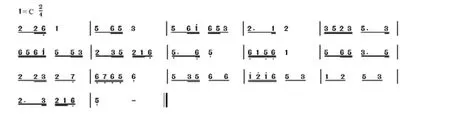

如谱例一:《秧歌调》邵新兰唱 夏玉润记谱[3]8

二是凤阳调(徵调式凤阳歌)。收入《安徽民间音乐》第一集的[凤阳调][4]、《中国戏曲音乐集成·安徽卷》的[恨小秃调]以及曲艺安徽琴书、山东琴书、徐州琴书、河南琴书、苏北琴书中的凤阳歌,都是这一曲调的凤阳调。杨春先生说:“据专家考证,源于凤阳长淮卫的卫调,是扬琴艺人必学的老凤阳歌,是四句腔的前身。”[3]159他说的卫调即是至今流传在凤阳县小溪河一带、凤阳花鼓研究专家夏玉润先生采风记谱的以凤阳歌为名的曲调。

如谱例二[3]19

在凤阳花鼓戏中,经常用此曲调演唱。唱词在七字句基础上增加不等的字数,形成较自由的句式。曲调为四句体的五声徵调式,四句落音为商、徵、羽、徵。

二、花鼓灯歌——凤阳花鼓戏花腔关系密切之乐曲

凤阳花鼓戏的产生与发展,与它的姐妹艺术花鼓灯密不可分。花鼓灯与凤阳花鼓(花鼓小锣)、凤阳花鼓戏合称叫“凤阳三花”。

据成守忠、夏玉润先生考证,清中叶以前,凤阳这一带都是先玩花鼓灯,然后坐唱唱卫调(即唱花鼓戏),清末才分开活动,但每唱卫调之前,必加“压花场”(花鼓灯舞蹈)。《中国戏曲志·安徽卷》认为凤阳花鼓戏音乐是在“凤阳花鼓歌及凤阳花鼓灯的基础上发展起来的地方剧种音乐”。《安徽戏剧通史》也把凤阳花鼓戏归入“民间歌舞类型”的剧种。花鼓灯音乐受到长淮卫民歌卫调音乐的影响,灯歌和后场小戏唱腔中有大量的卫调(凤阳歌)。如后场小戏《陈凤英坐楼》就是卫调演唱的[5]114,灯歌中也有“卫调”唱腔[6]。

凤阳花鼓戏从后场小戏中独立出来以后,起初依然是用卫调演唱,后来艺人们根据剧情的需要,发展为与板腔体近似的曲调,从民歌“卫调”转变为戏曲“卫腔”。仔细研究后场小戏和花鼓戏的唱腔就会发现,花鼓戏的花腔唱腔,无论是曲式结构还是演唱风格都是在花鼓灯灯歌基础上脱胎衍化出来的。在衍化中主要有这几种状态:

一是从唱词到唱腔基本相同,变化较小的。花鼓灯灯歌《观花调》[7]与凤阳花鼓戏《四老爷观花》[8]中兰花(旦)的唱段,从唱词到唱腔基本相同,个别曲调有变化。

二是无论是唱腔还是唱词都有变化的。花鼓灯后场小戏曲目中的《十分的人才数第一》[5]112,与凤阳花鼓戏《恨小秃》兰花(旦)唱《十分人才有高低》[9]1624就变化较大。这两段唱腔的前两句基本相同,凤阳花鼓戏的唱腔增加了多处装饰音,可以清晰地看出《十分人才有高低》的音乐由《十分人才数第一》变化而来,但是唱腔更加优美。这四句唱词虽然每句都有变化,但是还是可以清楚的看出凤阳花鼓戏唱段对灯歌的传承。

卫调(凤阳歌)是花鼓灯的主要音乐来源,花鼓灯音乐又是凤阳花鼓戏的基础音乐之一,凤阳花鼓戏音乐是花鼓灯音乐的升华和发展。

三、明清俗曲——凤阳花鼓戏戏曲音乐的历史源流

明清俗曲是中国明清以来,在各地民歌的基础上逐渐发展起来并流行于城镇市民阶层、社会影响深广的民间歌曲的泛称。在中国的戏曲音乐中有大量明清俗曲的曲牌存在,凤阳花鼓戏的主腔[娃子] 、[羊子]就是明清俗曲[耍孩儿]、[山坡羊]。

沈德符在《万历野获编》一书中讲述明代中后期民歌小曲在社会上流传的历史:“元人小令,行于燕赵,后浸淫日甚。自宣、正至成、弘后,中原又行《锁南枝》、《傍妆台》、《山坡羊》之属。……自兹以后又有《耍孩儿》、《驻云飞》、《醉太平》诸曲,然不如三曲之盛。自两淮以至江南,渐于词曲相远。”[10]由此可知,地处两淮的凤阳也是明清俗曲流行的地区。夏玉润先生曾介绍说,中国上元灯会的本土戏,大多是从演唱民歌开始起步的。

[娃子]即[耍孩儿],在明清俗曲、柳子戏、淮北花鼓戏及我国其他剧种中都有其词牌,又称[耍娃子]、[娃娃]、[娃子]。凤阳花鼓戏中的[娃子]是一种唱词结构形式,共八句由三个单元组成。“上帽”“上撑”为第一单元;“身子”“下撑”为第二单元;“下帽”为第三单元。特点是词格结构固定不变,不加衬词。

[羊子]即[山坡羊],固定为十二句唱词,由“帽儿”“楚儿”“身子”“ 座儿”四个部分所组成。符合上述结构的叫[工羊子],字数不等不规整的叫[母羊子]。[娃子]、[羊子]使凤阳花鼓戏的唱腔更加丰富,并由此衍化出大调子等唱腔。

四、弋阳腔遗存——凤阳花鼓戏的演唱特点

弋阳腔是中国古老戏曲声腔,源于南戏,产生于信州弋阳,形成于元末明初,影响着南北十三个省四十几个声腔剧种,安徽是弋阳腔流传较早的地方。弋阳腔“字多音少,一唱众和;随心入腔,向无曲谱;不协管弦,其节以鼓” 等特点,在凤阳花鼓戏中也有明显的表现。

(一)字多音少,一唱众和

“字多音少”是弋阳腔和凤阳花鼓戏的共同特点。即传统所谓“词情多声情少”,属于戏剧音乐中的叙事性唱腔。“一唱众和”是为了更好地表现剧情而采用了帮腔的形式。凤阳花鼓戏的帮腔全部用衬字演唱,这些衬字明显受到花鼓灯歌影响,其特点为速度慢、旋律性强、曲调委婉曲折、字少腔多,属于戏剧音乐中抒情性唱腔。凤阳花鼓戏唱腔中帮腔主要有两种:

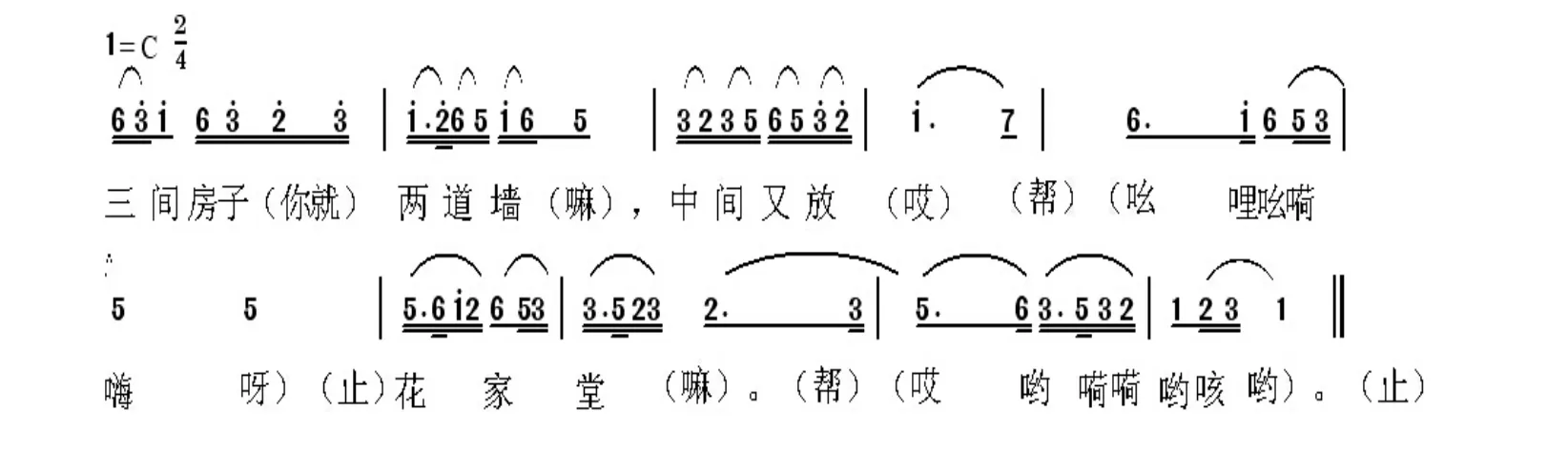

一是花腔中的一人唱众人和,如谱例三《王小楼卖线》中的唱腔《三间房子两道墙》 苏月初唱 忽炳元记谱[9]1623

二是主腔中的结尾常使用“哭皮子”这种形式帮腔,旋律流畅,唱词全部是衬字。如谱例四:《王三姐挑菜》王宝钏[旦]唱腔 侯玉成唱 陈广岐记谱[11]

(二)随心入腔,向无曲谱

由于凤阳花鼓戏与弋阳腔一样“错用乡语,改调歌之”,主要是民间自娱自乐,缺少专业艺人和文化人的加入,故在1949年以前一直是没有固定曲谱。解放后曾有专业人员对此进行改革,但是效果不是很理想。上世纪1970年代,柯文辉作词、夏玉润作曲的凤阳花鼓戏歌曲《三盏灯》在民间广为流传。《中国戏曲志·安徽省卷·滁县地区分卷》主编宁宗宪先生在书中谈到“《三盏灯》是建国以来最好的唱段,文艺工作者力图对民间流传的较好唱段进行改革和创新,如定腔定谱以及在伴奏上加进管弦乐器,但终因演员的文化水平限制及唱腔本身的局限性而不能达到理想的程度。凤阳花鼓戏的唱腔基本上仍保持原始唱腔的状态”[12]。

上世纪九十年代,有民间音乐专家陈广歧等采集、记谱的凤阳花鼓戏唱腔数十首收在《中国戏曲音乐集成·安徽卷》、《中国戏曲志·安徽卷》等著作中。

(三)不协管弦,其节以鼓

传统凤阳花鼓戏演出均是用打击乐器伴奏,不用丝竹。打击乐器主要是鼓、锣、钹三大件,其余是小钹、小镗锣、脆锣(俗称巴狗子)。演奏时少则4人,多则9人。分为“灯场锣”和“锣鼓番子”。“灯场锣”一般不单独演奏,多是在表演时作为伴奏而用。“锣鼓番子”具有一定规律,分层次发展变化成若干段落,并且形成固定程式的锣鼓套路。在演出开场前,多用“锣鼓番

子”招徕观众,有[老十番]、[新十番]、[小五番]、[闹锦州]等锣鼓牌子。演出中用灯场锣鼓来给演唱者伴奏。灯场锣鼓主要有[长锣]、[短锣]、[哭皮锣]几种,起前奏、间奏及伴奏作用。[长锣]主要用于起腔、落腔及演员的上下场,也可以根据剧情的需要延长和压缩。[短锣]主要用于唱腔中间的小过门,亦可用于唱腔之间的衔接过门。[哭皮锣]主要是为帮腔作伴奏用,锣鼓与唱腔的节奏同步进行。锣鼓演奏时讲究“锣跟人,人跟锣”互为帮衬。“锣跟人”主要是指锣鼓针对演员的演出进行伴奏,一般是紧跟着步法的变化。老艺人说:“鼓点子要打在脚上。”也就是要跟上动作和情绪的变化,要配合艺人的亮相动作,打在动作上。“人跟锣”讲的是花鼓戏的演唱中所有唱腔多以锣鼓作引子,唱腔中间加一句锣鼓过门,在唱腔结束的前一句“吆锣”,打一个锣鼓过门收腔。

综上所述,凤阳花鼓戏的戏曲音乐有着丰厚的历史文化底蕴,明代卫所文化产生的卫调音乐、花鼓灯歌、明清俗曲的余韵和南戏弋阳腔的演唱特点,都对这个古老的稀有剧种音乐产生了重要影响,使之散发出浓郁的乡土气息和独特的传统文化魅力。从某种意义上来说,凤阳花鼓戏堪称是中国传统民间戏曲的活化石,应当引起我们高度的重视。

[1] 郭 红.明代卫所移民与地域文化的变迁[J].中国历史地理论丛, 2003(6).

[2](明)胡震亨.海盐县图经十六卷[M].浙江汪启淑家藏本.卷十官师编第五三下.

[3] 杨 春编.唱遍神州大地的凤阳歌[M].北京:中国文联出版公司,1995.

[4] 安徽省文化局音乐工作组编.安徽民间音乐·第一集[M].合肥:安徽人民出版社,1957:101.

[5] 汤兆麟.花鼓灯音乐概论[M].合肥:黄山书社,2005.

[6] 谢克林.中国花鼓灯艺术[M].合肥:安徽人民出版社,2006:345.

[7] 中共凤台县委宣传部.东 方芭蕾 •凤台花鼓灯[M].合肥:安徽文艺出版社,2006:261.

[8] 陈广歧.卫调花鼓戏 [M].内部油印稿,1990:85.

[9] 周巍峙.中国戏曲音乐集成·安徽卷(上、下)[M].北京:中国ISBN出版中心,1994.

[10](明)沈德符·卷二五“时尚小令”[M].万历野获编,北京:中华书局,2004:647.

[11] 中国戏曲志安徽卷编辑委员会.中国戏曲志·安徽省卷[M].北京:中国ISBN出版中心,1993:313.

[12] 宁宗宪.中国戏曲志·安徽省卷·滁县地区分卷[M].滁县地区行署文化局印,1990:84.