基于“细分市场需求”的应用型高校外贸人才培养方案初探

张 晴,汪芳芳

随着经济全球化进程的加快,外贸人才需求旺盛。如何根据企业用人需求,培养应用型外贸人才,已成为高等教育界,尤其是应用型本科院校关注的热点问题[1]。然而,国内高校普遍开设“国际经济与贸易专业”,导致“无特色”的“通用”外贸人才竞争惨烈。应用型高校如何在发展过程中突出特色,设立一种适应特色化、多元化需求的“更专、更精”的外贸人才培养方案势在必行、刻不容缓。

一、“通用”外贸人才培养模式下的供需矛盾

近年来,外贸人才供需存在矛盾,一方面,国际经济与贸易专业的毕业生就业难,对口就业更难,没有专业竞争力;另一方面,外贸企业等用人单位缺乏适用人才。探究外贸人才供需矛盾,具体表现如下:

(一)用人单位的需求

1. 技能型、实用性技能的高要求。国际经济与贸易方向的用人单位,要求在具备一定的经济学基础理论知识的前提下,更加注重学生的实际动手能力和外贸业务操作技能的高低。相当数量的外贸企业希望毕业生能很快上岗工作,不希望花费过多的人力、物力对毕业生进行技能培训。

2.就业去向的多元化。外贸人才呈现多样化需求,市场对外贸人才的需求各有所侧重。现在国贸专业毕业生就业方向较为分散[2],就业包括:跨国公司、外资、国有与民营企业性质的外贸公司、商业银行、金融机构、政府机构等;就业岗位也包括:单证员、外销员、跟单员、报检员、报关员、国际支付、跨国电子商务、国际采购、国际货运与代理等方面。

3.更“精”、更“专”的技能要求。企业并不要求“博”与“面面俱到”,更需要的是更“专”“精”“高”业务水平的国际经济与贸易人才[3]。有的单位侧重于商务英语扎实的人才,有的单位更侧重于单证制作及审核、国际支付能力、国际商务沟通、熟悉国际贸易惯例与国际法等各种人才。

(二)学校的人才供给

1.培养目标的单一化,难以做到因材施教。

许多国际经济与贸易专业采取的是“通才”培养模式,各个高校之间,同年级的几百名学生之间、不同就业意向的同学之间,对其培养方向完全一样,忽略了学生的兴趣、爱好、基础、就业意向等,毕业时,同质的专业毕业生同时走入市场,造成就业竞争异常剧烈,而用人单位普遍反映多数学生不具备其岗位所需的专、精的特色技能。人才培养呈现“千校一面,千人一面”[4],缺乏个性和创造性。

2.“大而全”“固化”的培养方式与课程体系。泛而不精的培养方式,较为“单一化”。第一,大多国贸专业的课程设置雷同。第二,过分注重课程安排的完整性与系统性,多且求全。第三,许多课程存在交叉重复。例如,《国际商法》与《国际贸易实务》在贸易术语、惯例方面有重复的地方;《国际结算》与《国际贸易实务》中的结算方式部分、《外贸单证》与《国际贸易实务》中的单证部分有交叉。

3.专业内培养方向划分流于形式。现有的国际经济与贸易专业大多没能做到真正的细分专业培养方向,大多数学生从大一至大三的教育中,课程安排类似。即使有了表面的“分专业”,往往专业划分过粗,流于形式,疲于应付;不能真正做到围绕细分专业方向、有的放矢,培养细致的专业人才。

4.更“精”、更“专”的教师教学能力欠缺。

高校国际经济与贸易专业教师本身是“通才”模式下的产物,更为专业的实践能力与教学能力较为缺乏,且教师缺乏主动性,有畏难情绪。

基于以上的分析,企业不要求“博”与“面面俱到”,更需要的是更“专”、更“精”、更“高”业务水平的外贸人才。“单一”“通用”培养方式,是应用型本科院校国际经济与贸易专业人才培养的通病,势必影响毕业生的就业竞争力。

二、细分化市场战略在应用型高校外贸人才培养中的适用性

随着市场经济的深入发展,高校作为人才培养的供给者,其市场化进程明显加快。如果把高校看成是运用各种软、硬件资源,“生产并销售”人才的供给者,那么以“服务地方经济、培养实践性人才”为宗旨的应用型高校,其发展出路必须是坚持“生产”真正符合市场需求的人才。改革传统的“千校一面,千人一面”“大而全”的“通用”人才培养方式,必须做到了解、发现、满足外贸人才的市场需求,运用“细分化市场战略”才能有效地解决该问题。

市场细分战略是《市场营销学》中经典的营销战略之一。根据营销大家菲利普·科特勒的观点,市场细分的过程实际上是把需求相似的顾客分别聚合成群,以便企业选择合适的消费者群作为目标市场。市场细分战略必须从了解市场的细分需求开始,结合企业自身优势与企业目标,并围绕目标市场设计与之相匹配的营销组合的过程[5]。因此,应用型高校外贸人才培养方案必须从了解外贸人才的市场细分需求出发。

三、外贸人才“细分化”市场需求方向

全面剖析外贸人才市场细分化的需求方向,为日后的明确外贸人才的细分培养方向做准备。本文对本校的往年毕业生就其现在的就业状况进行问卷调研,共发放问卷250份,回收有效问卷242份;并与在本地工作的国贸专业毕业生访谈,从调查结果来看,外贸人才的工作内容主要分为以下几类:

(一)国际商务操作

从事外贸企业、国有企业、民营企业等其它相关行业的进出口岗、业务员岗位,外贸跟单员岗位,外贸单证员岗位。岗位要求熟悉外贸基本流程,具备商务英语函电书写的基本能力;独立撰写商务合同的能力;准确地报价与成本核算能力;外贸各种单据的制作与审核能力;熟练的办公室软件操作与文件处理能力。部分单位入职需要一定的岗位资格证书,如跟单员、外销员、单证员、报关员等资格证书、报检员证书等。

(二)国际洽谈与沟通

主要从事外贸业务中的业务拓展、商务谈判、客户沟通等工作类型。该方向需要掌握外贸基本流程,具有较好的业务开拓能力、市场开发能力、扎实的外贸商务语言基础、熟悉各国文化习俗,较强的市场竞争意识、国际商务礼仪与沟通技巧等。

(三)国际物流

就职于国际货运代理公司、报关报检企业、外贸企业、物流企业以及各类生产企业与商业企业的物流部门。从业的岗位主要包括:报关管理、报检管理、跟单管理、物流信息管理、复核管理、货代管理、待运区管理、运输管理、仓储管理等。该类人员需要掌握仓储、运输、配送、国际货代、报关与报检等基本知识与基本流程,熟练物流业务相关的基本软件使用,部分岗位需要报关员、报检员、物流师、货代员等资格证书。

(四)国际结算与金融

主要就职于外贸企业、商业银行等机构,从事国内、国际结算业务处理及相关审核、管理工作。该行业需要一定的信用证支付方式、核算价格等基本技巧,熟练掌握国际结算和单证业务处理,熟悉金融基础知识,具有银行业务基本操作能力,具有熟练的金融英语综合能力,适应外贸公司、商业银行的国际结算岗位要求的高素质高技能人才。

除此之外,国贸专业的毕业生中有比重不大的同学考取研究生或政府部门,做关于国际贸易理论与应用的进一步研究,这跟笔者所在学校为地方应用型本科,以应用型、实践性人才为主要培养目标有关系。

在此基础上,各应用型高校要根据自身的办学定位、学校软硬件资源条件、服务的地方经济特点等因素综合考虑,选择适合自己院校的国际经济与贸易专业人才培养方向目标。

四、基于“细分市场需求”的国际经济与贸易专业培养方案构建

结合上述外贸人才市场需求方向,提出“细分市场需求”的国际经济与贸易专业人才培养方案,主要包括基础课程设置、专业模块化课程设置、模块化实训项目建设、专业化教师资源建设,培养适合市场细分需求的“更专”“更精”的外贸人才。

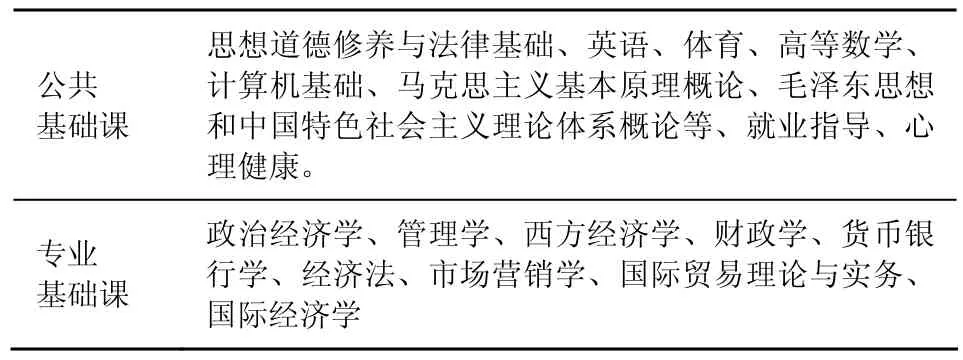

(一)基础课程设置

国际经济与贸易专业的基础课程主要包括公共基础课与专业基础课。公共基础课部分主要是根据教育部相关要求,结合国际经济与贸易专业的特点所设置的课程科目。专业基础课为本专业所需要的基本技能,主要安排在第一、第二学年,为学生后续的分模块教学奠定基础和知识构架,具体见表1所示。

表1 国际经济与贸易基础课程设置

(二)专业模块化课程设置

根据人才需求的多样性、学生生源的差异性,由学生结合个人性格、就业方向、特长差异等进行个人选择不同的细分方向。如表2所示,在专业模块课程设置方面,充分体现“细分市场”的需求特色,真正培养“精、专”的外贸人才。专业模块化课程主要安排在大三学年,两个学期的不同课程设置,系统及针对性地提升细分专业技能。

表2 专业模块化课程设置分类

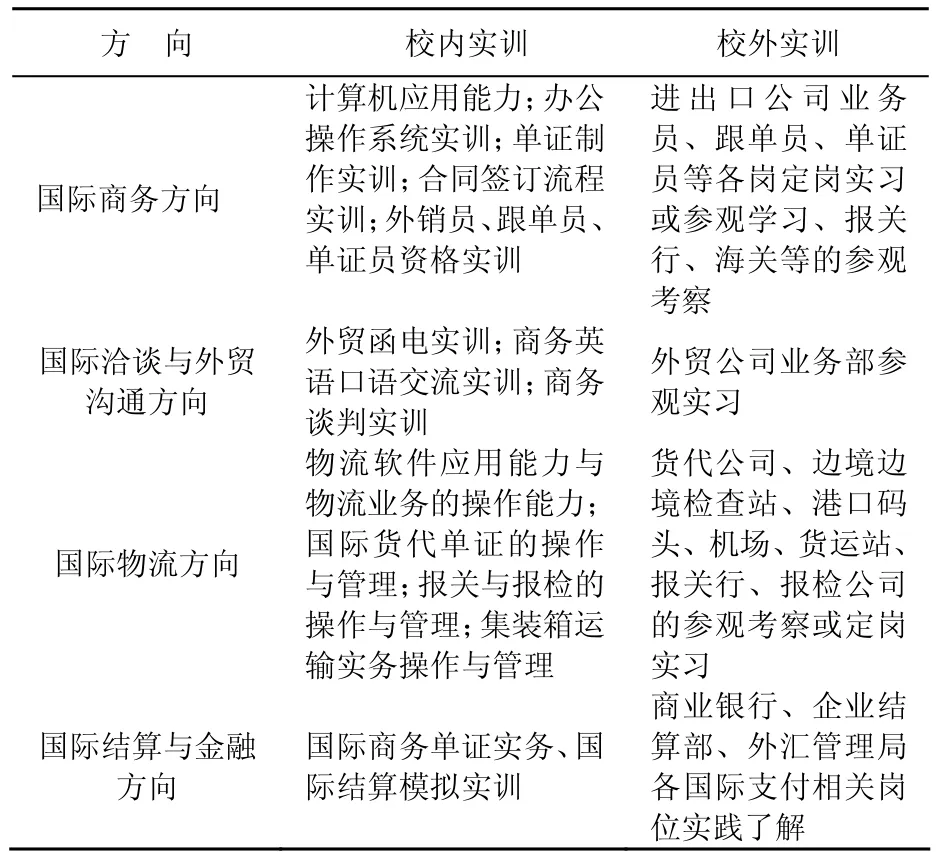

(三)模块化实训项目建设

根据企业更注重毕业生实践性、操作性的市场需求,除了安排课堂教学方式打好专业知识基础外,需结合校内实训及校外实训模式,加强学生的动手操作与实践应用能力。模块化校内实训与校外实训可安排在第四学年,具体如表3所示,帮助学生融会贯通,做到理论与实践、理论与现实的结合与运用,提升学生的动手操作能力,缩短学校和就业岗位间的距离。

表3 校内、校外实训设置

(四)专业化教师资源建设

对国际经济与贸易专业来说,其更强调人才培养的实践性与应用型。此时,市场细分下的外 贸人才培养,离不了“实践性”“更专”的师资力量及师资结构。有两种方式,其一是鼓励“走出去”,高校院部需形成推动专业教师进入细分类型岗位接受挂职锻炼[6];其二,邀请本地外贸企业的管理人员与专家人士给学生开设实践课程或讲座。

[1] 姜煌林.应用型本科人才的特征及其培养[J].江苏高教,2010(5).

[2] 牛利民.国际经济与贸易课程就业导向的教学改革研究[J].江苏高教,2011(4).

[3] 董伟统.高职国际贸易专业人才需求情况调查分析[J].职业技术教育,2012(5).

[4] 丁金昌.高职教育“双层次多方向”人才培养的研究与实践[J].中国高教研究,2012(6).

[5] 吴健安.市场营销学[M].北京:高等教育出版社,2011,6.

[6] 韦苏倢.国际贸易专业技能型紧缺人才培养问题研究[J].经济研究导刊,2012(8).