区域分工对能源消费的冲击——基于省际面板SVAR分析

商海岩 霍元粉

(山东财经大学,山东 济南 250014)

一、引言

自从工业革命以来,能源一直是人类经济活动的命脉。伴随着人类的工业进步与区域之间的兴衰起落,能源消费作为最重要的工业活动一直是人类活动的重要内容。中国自改革开放以来,能源消费节节高升,从工业阶段上看,中国正处于工业化中后期,是世界制造业大国,中国能源消费正处于黄金时期,能源消费整体增长趋势不可遏制。

但是从现实来看,中国的能源问题有两个不均衡:一是中国能源资源分布不均衡。石油、天然气资源主要赋存在东、中、西部地区和海域,水力资源主要分布在西南地区,煤炭资源主要赋存在华北、西北地区。从经济地理学上看,拥有能源禀赋的区域能源价格相对便宜,是主要的能源出口地,而缺乏能源禀赋的区域能源相对较贵。第二个不均衡是能源消费的不均衡,其实质是区域的产业分工的生态位不同,经济规模不同,造成了能源消费区域不同。当前主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区,具体来看,东南沿海的能源消费结构也不相同,如山东是煤炭消费的大户,而江浙是以石油能源为主,但是在地理上,资源分布地与能源消费地域存在明显差别。

由于历史上的原因,区域的产业分工存在着固化的趋势,传统的重工业区域,如东北、山东等,重工业所形成资本以及劳动力特色,这些要素的特色在产业发展中存在着路径依赖,固化了原有的分工;而原来工业基础相对薄弱的浙江、广东等地区,在改革开放以后,发展起了能源消费相对较少的轻工业,能源消费具有一定的优势。现实中各个区域之间存在着的这种分工差异以及要素禀赋的差异,固化了现有的产业结构、现有的制度以及地方利益,使得资源和要素多数为所在区域经济生产、生活服务,缺乏区域的可协调性。事实上,区域分工的意义在于,通过充分协调各区域在资源、要素、区位等各方面的优势与劣势,从而有利于专业化生产的进行;高效利用资源,创新生产技术,进而使管理水平和产品质量得以提高;从而促进能源消费效率的提高,降低全局的能源消费,使得各区域经济效益与国民经济发展总体效益的提高。笔者通过区域分工的可协调性,具体分析区域分工的变动对能源消费的影响,探索区域下一步的分工路径。

二、文献综述

从文献上看,探讨能源消费大都从产业结构对能源消费的影响来做分析,较少从全局的分工视角来探讨能源消费问题,但是已有的文献阐明了两个方面的问题:一是区域分工可以改善区域的产业机构,二是产业结构变动可以影响能源消费。

1、区域分工的变动与产业结构之间关系

牟丽明(2010)以山东半岛城市群为研究样本,对区域产业分工演进过程中区域产业结构变化进行了分析,研究表明,横向上产业分工指数与三次产业的产业结构相似系数均为负相关关系,纵向上从产业间到产业内直至产品内部,产业分工指数与产业结构相似系数亦呈负相关关系,从而得出产业结构不断优化需要产业分工不断演进的结论[1]。郑凯捷(2006)以高速工业化进程中服务业发展的相对滞后的现象为视角,指出这种情况下的产业结构种种不合理之处;同时以中国经验为样本,一方面印证了产业结构转型受到工业产业分工的约束抑制,另一方面部分解释了高速工业化进程中服务业发展相对滞后的原因[2]。张哲(2004)认为区域分工和专业化是结构调整特别是战略性结构调整的基础,结构调整对分工和专业化的经济增长效应具有放大作用。提出健全高效的市场经济体制是区域分工和专业化不断演进的前提条件[3]。

2、产业结构对能源的影响

何艳(2006)认为能源消费受三次产业结构调整的影响,特别是我国能源消费量水平直接受第二产业的影响,同时各行业能源消费的强度不一,造成能源消费的非均衡增长[4]。闫笑非和杜秀芳(2009)分析产业结构变化与能源消费之间的关系,研究结果表明,第一、二产业产值与能源消费之间具有明显的单向因果关系,第三产业产值与能源消费之间不存在显著的因果关系;短期内中国第一和第二产业发展受能源消费量影响各不相同,但长期内中国第一和第二产业产值的增长受到能源消费一定程度的同向拉动[5]。多数研究认为能源消费主要受到第二产业的影响,能源的消耗水平可以通过产业结构的调整来缓和。丁日佳和张瑞(2006)分析了能源消费与产业结构的关系,得出的结论是产业结构变动是影响能源消费的重要因素,产业结构在不同时期不同的变动对能源消费的影响也大有不同,我国能源消费总量中第二产业能源消费量比重最大,而且支柱性产业(如钢铁冶炼加工企业等)往往都是高能耗企业[6]。刘满平(2006)分析了第二产业比重、经济增长与能源消费总量、石油和天然气消费量之间关系,结论是经济增长、产业结构调整和能源需求弹性增高的主要原因是重化工业拉动工业增长[7]。张意翔等(2009)分析中国能源效率如何变化及变化的原因,认为2000年后我国能源效率下降的主要原因是产业结构的变化并认为产业结构重型化的形成和发展,会使得我国能源效率会不断降低[8]。邵忍丽和贾明德(2006)分析了1983-2005年的中国能源消费数据,他们的结论是单位产品能耗在慢慢下降,但产品的总能源消费还在不断提高,其中我国的产业结构不合理是能源需求快速增长的主要原因[9]。周密和刘伟(2008)认为能源结构受产业结构变化的影响,为了优化能源消费结构以及实现能源产业可持续发展,就要积极调整和优化产业结构特别是工业内部结构,同时能源消费结构变动也会影响产业结构的变动[10]。李明玉等(2009)分析辽宁省产业结构与能源强度对能源节约的影响及其影响程度,结论是产业结构与能源节约有密切关系,通过合理调整产业结构可以降低能源的消耗[11]。

可以看出,早期的研究成果,一方面是对产业结构对能源消耗的研究,另一方面是区域分工的变动与产业结构之间的关系研究,却没有将区域分工与能源消费结合起来研究,按照前面的思路,笔者将从全局角度,以区位商为变量分析区域分工对能源消费的影响。

三、研究指标的选取

笔者选取区位商和能源消费比两个指标。通过对比有关产业结构或部门的区位商,得出区域优势行业如何变动,进而明确在区域发展中各部门或产业部门的优劣势及其功能差异,从而分析区域产业内部结构,找出区域经济发展的主导产业。能源消费比代表能源消耗强度,即指单位GDP 所使用的能源量,单位一般为吨标煤/万元,可以体现能源的经济效率。所以笔者用区位商代表区域分工,能源消费比作为衡量能源消费量的标准,研究区域分工与能源消费之间的关系。

1、区位商

区位商(LQ),又称专业化率,指一个地区特定部门的产值在该地区总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国总产值中所占比重的比率,其计算公式为:

其中:i 表示地区;j 表示行业;Lij为第i个地区第j 个行业的产出;LQij为第i 地区j 行业的区位商。

区位商是用来判断一个产业是否构成地区专业化部门。当LQij>1 时,可以认为该产业是地区的专业化部门,意味着i 地区的j 行业供给能力大于本地区的需求能力,该产业或其产品可以对外输出,也即该产业在该地区具有一定的比较优势。LQij值越大代表该产业专业化程度越高,地区性比较优势越大。一般对当地经济发展起主导作用的基础部门,区位商都大于1。当LQij<1 时,则认为该产业是自给性部门,意味着i 地区的j 行业是以进口为导向的,其规模具有比较弱势。LQij值越小,比较弱势就越明显。当LQij=1 时,意味着i 地区的j 行业供给能力恰好能够满足本区需求。

第三产业是能源消费相对较低的行业,第三产业占比是区域分工升级的重要表现,笔者利用静态指标对全31 省市第三产业区位商进行计算和分析,从而分析各省市的第三产业情况。首先计算出各省市第三次产业2002-2012年的区位商,然后对各省市在第三产业上的比较优势进行比较分析。

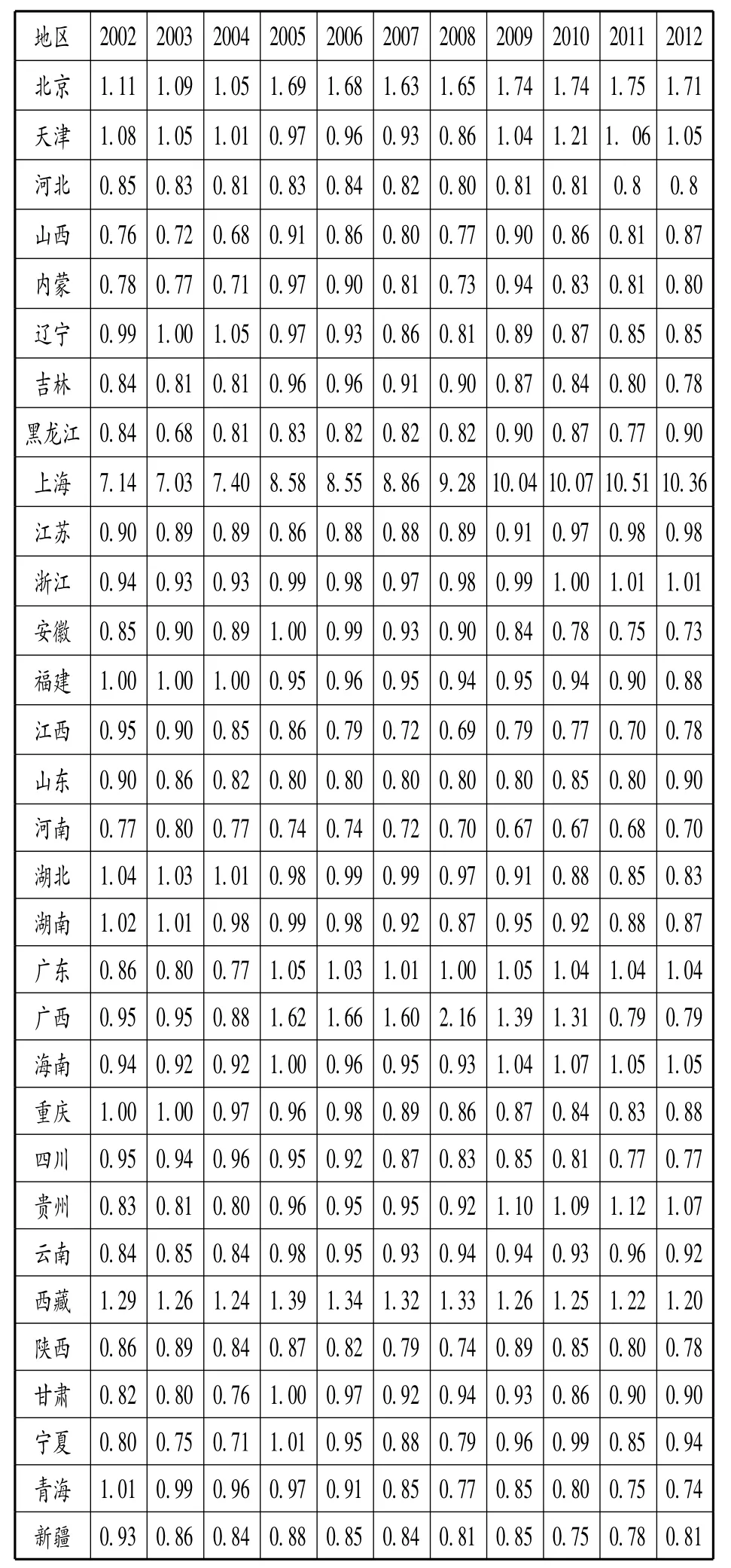

根据区位商计算公式和统计年鉴数据,计算得到2002-2012年各省市第三产业区位商,如表1 所示。

由表1 可以看出,只有北京、上海、西藏三个地区的区位商超过1,也即超过全国平均水平,在全国第三产业部门专业化水平较高从而占有比较优势。北京区位商大于1,在于进入90年代,第三产业迅速崛起,到1993年第三产业逐渐超过第二产业,成为北京经济中最大和增长最快的产业,第三产业在整个产业分布中占绝对优势。上海自1992年邓小平同志南巡讲话和浦东开发开放以来,按照“三、二、一”产业发展方针,上海产业结构进行了战略性调整,加速发展第三产业,带动第三产业就业规模逐年扩大,所以,第三产业也具有比较优势。西藏区位商大于1,在于改革开放以来,尤其是中央第三次西藏工作座谈会召开以来,在中央的特殊扶持政策的作用下,西藏的第三产业呈现出高速发展的状态,在国民经济中所占的比重不仅超出了全地区第一、二产业的总和,也远远高于全国平均水平。

表1 2002-2012年全国各省市区位商统计表 (单位:亿元)

另外,广东交通运输、金融保险、现代物流、信息服务、研发设计等生产性服务业发展迅猛。深圳前海致力打造金融中心,广州亦是珠三角金融次中心。广东第三产业内部结构得到一定的优化,在批发零售、交通、仓储、邮电等传统行业快速增长的同时,房地产、社会服务业等新兴行业不断增长,对广东省整个产业结构的调整和优化起到了重要作用。广东区位商也以大于1 的水平平稳增长,第三产业部门逐渐占有比较优势。

其他省市虽然未能达到全国平均水平,但是多数地区区位商都在0.8 以上,也具有潜在的比较优势。

2、能源消费比

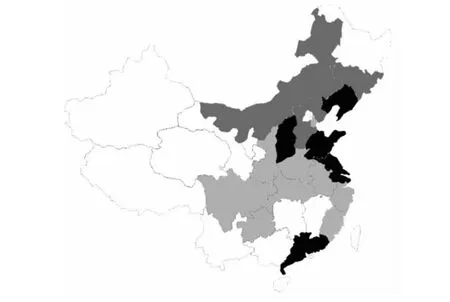

能源消费比采用能源消耗强度指标,即指单位GDP 所使用的能源量,具体数据来自于中国统计年鉴。从能源消费强度来看,中国的区域能源强度很不均衡,有些省份(如山东)能源消费较大,而有些省份相对较少。全国能源消费大体的分布地图如图1 所示。

图1 全国能源消费分布图(按照2012年截面数据整理)

从分布上看,山东和江苏、广东、辽宁等地的能源消费较重,东部区域明显大于西部区域的能源消费,说明我国能源消费的分布很不均衡。

四、区域分工对能源消费的冲击分析

1、模型设计

运用SVAR 模型(Structural VAR,即结构VAR 模型),通过脉冲响应函数来研究产业分工与能源消费之间的动态关系。

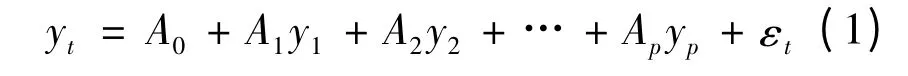

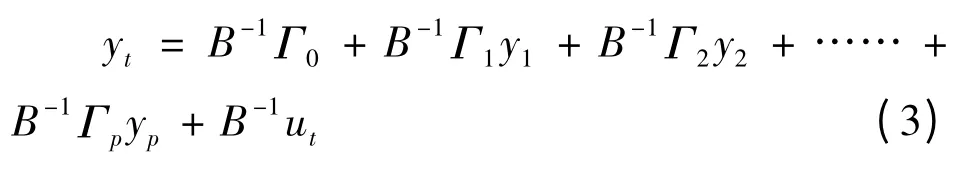

一个包含n 个内生变量的p 阶VAR 模型为:

这里,yt是t 期n 个内生变量的列向量,p代表内生变量的滞后阶数,Ap表示p 阶滞后内生变量的系数矩阵,εt=[ε1t,ε2t,…εnt]为扰动向量,通常被称作新息(innovations)向量,可以由OLS 估计出来。与模型(1)对应的n个内生变量的SVAR 模型为:

其中,yt的含义与(1)式相同,其对应的系数矩阵为B,Γp 表示p 阶滞后内生变量的系数矩阵,μt为服从均值为0 独立同分布的结构扰动项向量。在结构式模型可识别的前提下,由于系数矩阵B 可逆,可导出简化式方程为:

由此可见,简化式扰动项εt=B-1μt是结构式扰动项μt的线性组合,因此代表一种复合冲击。根据经济理论,通过对矩阵B 中的系数施加约束(这些约束条件可以是同期的,也可以是长期的)并估计系数值,便可得到可识别的结构性冲击。利用SVAR 模型可以考察产业分工对能源消费消费的影响。

2、实证分析

(1)变量说明及数据来源

由以上可得,产业分工促进第三产业的发展,第三产业的发展缓和能源消费的上涨。鉴于数据的可获得性,笔者用第三产业的区位商作为模型的解释变量,能源消费作为被解释变量。选取2002-2012年度时间序列数据进行经验分析,所有变量均为年度变量。所有数据来源于历年《中国统计年鉴》。

(2)平稳性性检验

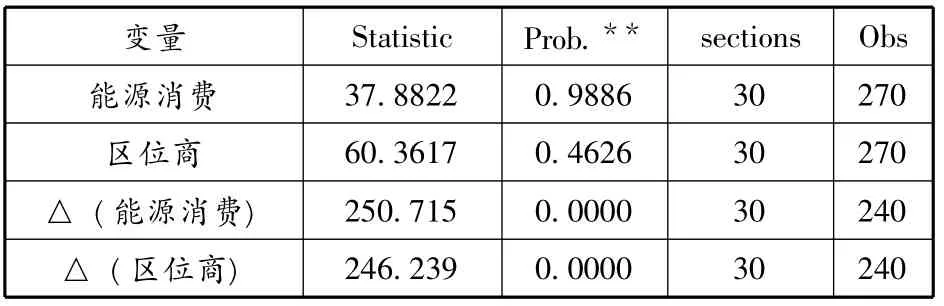

SVAR 模型要求变量序列是平稳的,或者在序列之间存在协整关系,为避免伪回归,首先对各变量序列及其差分序列进行单位根检验,所得结果如表2 所示。

表2 单位根检验结果

由表2 可以看出,能源消费和区位商的原序列均为不平稳的,但是其一阶差分序列为平稳序列。因此可以建立SVAR 模型。

(3)模型的假设

结构式方程系数矩阵B 反映了短期冲击,可用于检验区域分工与能源消费的关系。在该矩阵中,bij表示第j 个变量变化对第i 个变量的当期直接影响或净影响。根据经济理论,笔者对区域分工、能源消费之间的当期相互因果关系,假设能源消费受到区域消费的影响。根据经济理论,区域分工能够使各区域充分发挥资源、要素、区位等方面相互协调,进行专业化生产;资源得到合理利用,进而提高生产技术以及产品质量和管理水平;从而使各区域的经济效益和国民经济发展的总体效益得以提升。因此,在区域分工的不合理阶段,能源消费增长速度超过经济增长速度,该区域的能源需求量就会不断上升;随着区域分工的不断调整至足够合理时,能源消费增长速度低于经济增长速度,该区域的能源需求量就会有所下降。也即随着在区域分工的不断演进及优化,能源需求量会逐步降低,同时也降低经济增长对能源消费的依赖程度。因此笔者假设能源消费受到区域消费的影响,即b21=0。因此系数矩阵B为:。

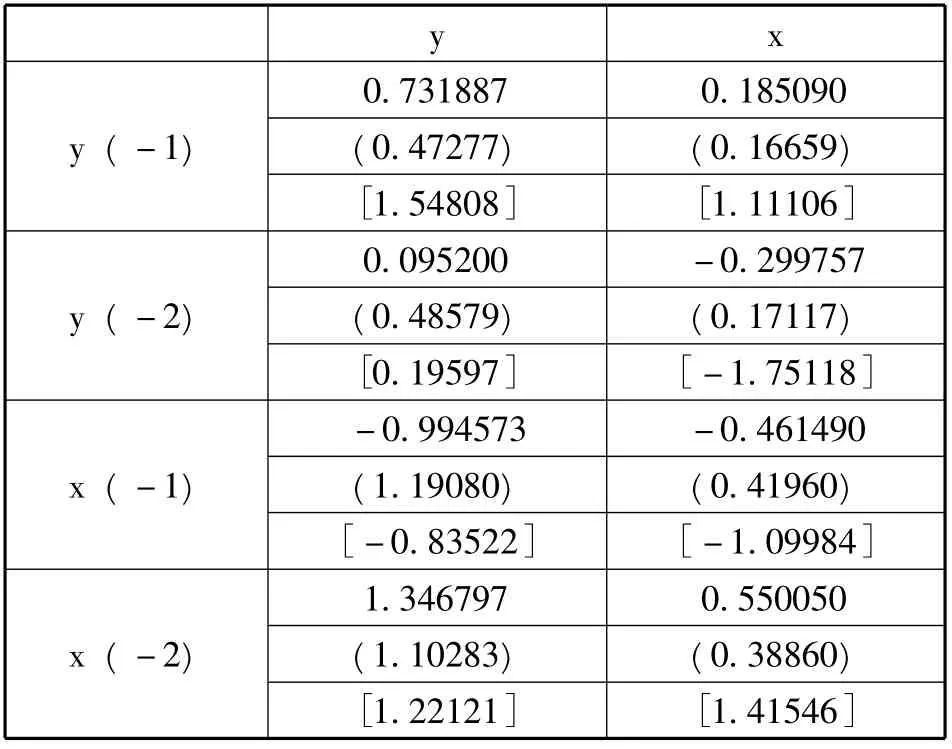

(4)SVAR 估计结果与分析

表3 报告了SVAR 模型的检验结果,可以看出,在SVAR 模型中施加短期约束估计结构参数,得出结构参数为-0.994573,并在1%水平上显著,即1 个百分点的区位商冲击将导致能源消费下降0.994573 个百分点,表明区位商每增加1% 将导致能源消费下降0.994573%。由于SVAR 的参数只能体现同期结构关系,所以要想更加明确区域分工和能源消费的跨期动态关系,须进一步以脉冲响应函数进行分析。

表3 SVAR 的参数估计

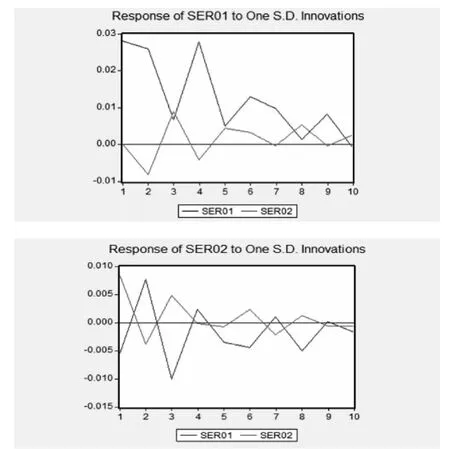

5、SVAR 脉冲响应函数分析

在SVAR 模型的基础上,利用脉冲响应分析区域分工发生自发性扰动时,对能源消费的影响,进而了解能源消费受区域分工冲击后的反应形态(如正向或负向等)及其大小。图2给出了能源消费对未预期的一个标准差的区域分工冲击,时间长度为10年的动态响应曲线,并标出了两个标准误的置信带。图中横坐标表示冲击发生后的时间间隔(单位:年),纵坐标表示对冲击的反映程度(单位:%)。其中,SER01 代表能源消费比,SER02 代表区位商。

图2 个变量对一个单位区位商冲击的响应

由图2 可以看出:第一,区位商对自身1个单位标准差的冲击具有正向而持久的响应(如图1 上)。虽然为正向响应,但响应程度在逐年波动变化。第二,区位商与能源消费呈负相关的关系(如图1 下)。当一个单位标准差的区位商下降冲击发生后,每一期能源消费都做出响应与区位商反方向变化,且响应程度较剧烈,其系数正负来回波动。原因在于,区位商越大,地区专业化程度越高,也具有比较优势,就更容易合理解决的能源消费持续增长的状况。也就是说,区域分工越合理,越能降低能源消费量。

五、结论与建议

1、结论

利用2002-2012年时间序列数据,运用SVAR 模型区域分工对我国能源消费的影响进行了实证分析,结果表明:一方面区域分工具有自我积累效应;另一方面区位商与能源消费比成负方向变化,也即区域分工越合理,区域专业化程度越高,能源利用效率越高,越能降低生产成本,能源消费越少。通过区位商计算结果显示,全国多数地区区域分工不合理。区域分工的不合理必将伴随产业结构的不合理,也即支柱性产业多数是高耗能产业。

2、建议

(1)进一步深化产业结构的调整

在三次产业中第三产业能源消耗水平最低,第二产业能源消耗水平最高。而第三产业的发展有助于科学技术的进步,从而降低其他产业的能源消耗。所以,要扩大第三产业的规模且巩固其发展,同时为协调各产业间的发展,也要加强第二产业内部各行业的结构调整。

(2)进一步深化调整国内产业分工

打破地区分工的壁垒,逐渐改善国内区域间产业分工状况。通过各区域在资源、要素、区位等方面相互协调,进行专业化生产;高效利用资源,创新生产技术,进而使管理水平和产品质量得以提高;从而促进各区域经济效益与国民经济发展总体效益的提高。

(3)将产业结构调整与区域产业分工相结合

通过优化国内区域产业分工,引导资源逐渐流向一些有较大发展潜力且能源消费比较低的产业,同时提高居民的收入,以促进产业结构调整[12]。通过合理的区域分工降低或抑制能源消耗。

[1]牟丽明.产业结构与区域产业分工演进关系[D].中国海洋大学,2010.20.

[2]郑凯捷.分工与产业结构发展[D].复旦大学,2006.40.

[3]张 哲.区域分工、专业化与产业结构调整机理探讨[J].财经论丛(浙江财经学院学报),2004,(8):41-46.

[4]何 艳.我国能源消费的非均衡分析[J].中国能源,2006,(7):25-29.

[5]闫笑非,杜秀芳.中国能源消费与产业结构变化关系的实证研究[J].改革与战略,2009,(2):128-131.

[6]丁日佳,张 瑞.我国能源效率与能源消费结构的协整分析[J].煤炭经济研究,2006,(12):8-10.

[7]刘满平.我国产业结构变化与能源供给、消费的协调发展研究[J].中国经贸导刊,2006,(5):33-34.

[8]张意翔,刘 捷,成金华.我国能源效率变化趋势及调整政策:基于产业结构重型化视角的实证分析[J].管理学报,2009,(6):818-822.

[9]邵忍丽,贾明德.我国经济的可持续发展与能源消费的关系分析[J].西安石油大学学报(社会科学版),2006,(3):5-9.

[10]周 密,刘 伟.我国能源产业与产业结构相关性探讨[J].改革与战略,2008,(11):159-164.

[11]李明玉,李 凯,郁培丽.能源节约视角下辽宁省产业结构实证分析[J].东北大学学报(自然科学版),2009,(1):145-148.

[12]刘亦红.湖南新能源产业发展研究[J].湖南社会科学,2013,(5):152-154.