长株潭城市群的发展瓶颈与“子城市团”构建对策分析

孟祥林

(华北电力大学 思想政治理论课教学部,河北 保定 071003)

一、长株潭城市群的圈层结构及周边城市群

1、长株潭城市群的圈层结构与发展网络

长株潭位于湖南省东部偏北的地方。长沙、株洲和湘潭三个城市紧紧连接在一起,成为长株潭城市群的核心。长株潭城市群不仅是湘东地区的核心,对赣西也产生重要影响。

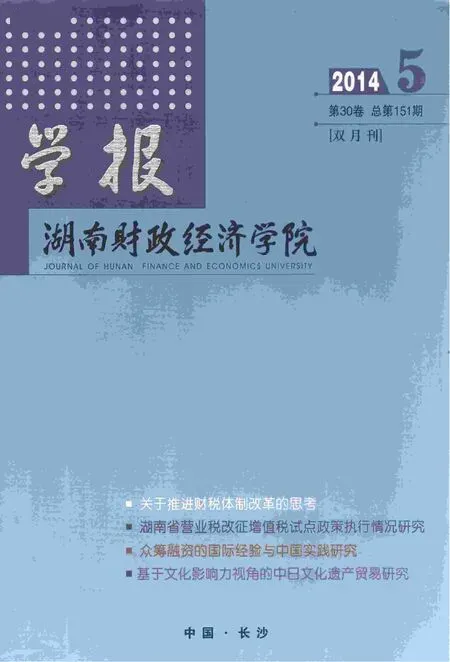

如图1 所示,从空间上看,长株潭城市群分为三个层次,“长株潭”是城市群的第一层次;第二层次是益阳、娄底和赣西萍乡;第三层次是岳阳、常德、邵阳、衡阳以及赣西的宜春、新余和吉安。三个层次的长株潭城市群覆盖了湖南省一半的区域,成为湖南省区域经济发展的核心区域。从宏观上看,湖南省的中等城市也主要分布在以长株潭为核心的附近区域,湘南和湘西地区的城市化水平都相对较低。长株潭城市群依托既有的交通网络,对西北部、西部、西南部和南部的诸多区域形成辐射,在各个方向上形成了五条重要的发展线:“长沙——岳阳”线、“长沙——益阳——常德——张家界”线、“湘潭——娄底——怀化”线、“株洲——衡阳——郴州”线、“株洲——萍乡——宜春——新余”线。五条发展线将长株潭城市群的影响力向各个方向伸展,带动了湘西、湘西北和湘西南等地区的城市化进程,同时也将湘东与赣西的城市整合在一起,构建起以长株潭为核心的跨省域城市群。

目前长株潭城市群的发展还停留在第一层,初步开始向第二层发展,发展长株潭城市群,就需要从第一层次尽快扩展到第二层次,并逐渐发展到第三层次,在第三层次发展起来后,长株潭城市群的影响力就会逐渐扩展到更广泛的区域,推动湖南省城市化水平得到整体提升。

图1 长株潭城市群示意

2、长株潭城市群与周边城市群

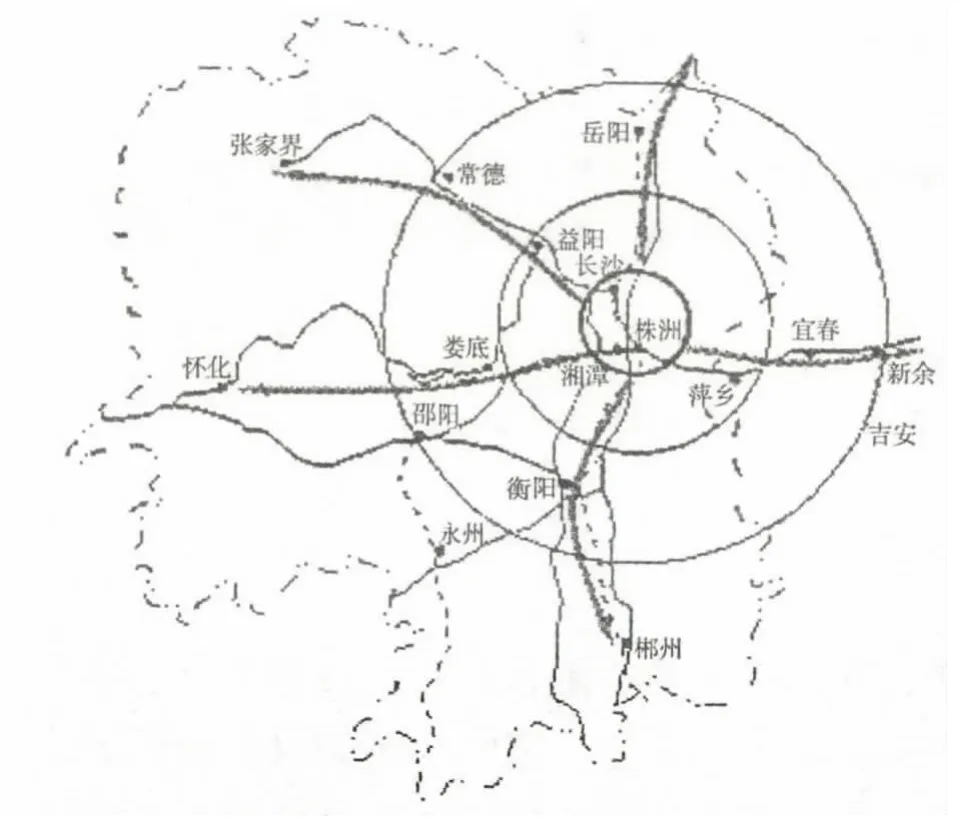

图2 长株潭城市群与周边城市群

如图2 所示,与长株潭城市群具有直接联系的城市群包括珠三角城市群、南宁城市群、黔中城市群、成渝城市群、武汉城市群、中原城市群、长三角城市群和福厦城市群,这些城市群围绕在长株潭城市群周围,从各个方向向城市群施加影响。在这几个城市群中,长三角城市群、珠三角城市群、武汉城市群、成渝城市群和中原城市群规模较大,对长株潭施加的影响力也较大。这个城市群构架,包括了我国东部地区除了京津冀城市群和山东半岛城市群之外的绝大部分城市群。长株潭城市群周边的城市群不但会对长株潭产生重要影响,也会对这些城市群产生桥梁作用。

二、“两横一纵”的长株潭城市群空间结构

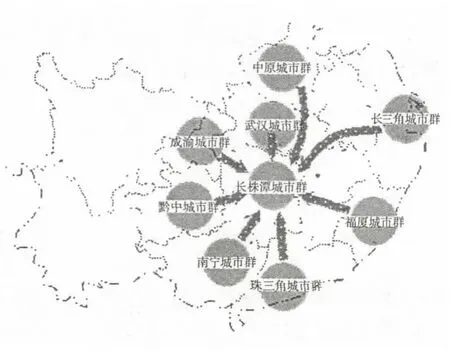

图3“两横一纵”的长株潭城市群示意

如图3 所示,长沙、株洲和湘潭三个行政区域在空间上呈现“丁”字结构,长沙是东西向的长条状区域,株洲是南北向的长条状区域,湘潭则是位于长沙与株洲交汇处的块状区域。长沙辖浏阳和宁乡两县,湘潭辖湘乡、娄底和韶山三县,株洲辖株洲县、醴陵、攸县、茶陵和炎陵五县。长株潭的县级行政中心主要分布在以“长沙——株洲——湘潭”三角形为核心的圆形区域内,这是长株潭城市群的主体部分。以长株潭三角形为核心,将周边的浏阳、醴陵、湘乡、韶山、宁乡等整合在一起。长株潭城市群的这个主体区域包括了长沙和湘潭的大部分区域以及株洲的北部区域,与其他的次级城市群互动,带动圆形区域外围更广泛区域的发展。由于株洲南北狭长,北部的株洲县、醴陵与南部的攸县、茶陵、炎陵等相距较远,所以需要分区域构建城市组团,这就需要区域内与区域外相结合,株洲南部地区的攸县、茶陵和炎陵需要融入以衡阳为中心的城市组团中,由衡山、衡南、衡东、安仁、攸县、茶陵、炎陵等构成的以衡阳为中心的城市组团,该组团与江西吉安连成一线,与以吉安为中心的莲花、永新和井冈山互动。长株潭城市群与衡阳城市团只有组合发展才能够拉动长沙、湘潭和株洲全域发展,在组合城市团发展进程中,要形成“两横一纵”的城市体系结构。“两横”即l1和l2,在图3 中l1即“娄底——湘乡——湘潭——株洲——醴陵——萍乡”,该条城市带将长株潭城市群的影响力向东西两个方向扩展,带动从娄底到萍乡间的中等城市的发展。l2将衡阳与吉安联系在一起,其间的衡山、衡东、衡南、攸县、安仁、茶陵、炎陵、莲花、永新以及井冈山等中等城市都整合到该条城市带。l3是南北向的“湘阴——长沙——湘潭——衡东”一线,这条线将长株潭城市群与衡阳城市团连接在一起,在长株潭与衡阳区域内形成了“1+3”的城市组团结构,两个城市组团高效互动,促进长株潭地区的均衡发展。

从图3 中可以看出,目前的交通网络在长株潭地区已经比较完善,东西向“两横”和南北向“三纵”的交通网络,使得以长株潭为核心的由宁乡、湘乡、醴陵和浏阳围成的区域内,交通网络的通达性较高,便于区域内各城市间建立联系。该区域通过两条高速公路与衡阳城市团建立联系,衡山、衡东在两个城市团间扮演着桥梁角色,充分发展衡山和衡东,对于沟通衡阳与长株潭具有重要意义。在长沙、株洲和湘潭三个区域中,株洲由于缺乏南北向的交通动脉,所以株洲市与行政区划南部的攸县、茶陵和炎陵就不容易建立联系,只有联通“醴陵——攸县”,才能沟通株洲北部与株洲南部,从而在“醴陵——攸县——茶陵——炎陵”一线形成纵贯株洲南北的小城市带,从而将长株潭的城市群由“长沙——湘潭——株洲”这个三角形区域在扩展为以这个三角形区域为核心的圆形区域后,再度扩展为由宁乡、浏阳、衡阳、炎陵围成的区域。长株潭城市群沿着图1中的“株洲——衡阳——郴州”发展线向南扩展,使株洲南部更远的区域也得到发展。

三、长株潭城市群发展中存在的问题分析

1、小城市分布不均衡且发展状态差距大

长株潭城市群中的中等城市主要集中在长株潭三角形附近区域,即图3 中以长株潭三角形为核心的圆形区域内。中等城市分布相对集中,对于构建城市群是有利条件,城市的密集程度较高,在凝聚资源的过程中就能够形成较强的聚合整合优势。但是中等城市分布过于集中,在形成长株潭城市群的过程中,对腹地的吸收作用就会长期大于辐射作用。所以在城市群的外围区域与城市群核心区域之间在发展状态上就会形成较大反差,这就类似目前热议的“环京津贫困带”。京津是京津冀区域内的两个大都市,两个大都市在行政区划内形成了通达性较高的交通网络,并发展起来了众多小城市。大都市在发展过程中,为了解决城市中心区域过度拥挤问题,就将部分职能向区划外分解,而大都市外围区域与大都市之间就形成了巨大反差,“环京津贫困带”得以形成。长株潭城市群在长株潭三角形内密度较高,在城市体系构建过程中就会存在“小马拉大车”的问题,虽然在长沙、湘潭和株洲各自区划内实行了“1+2”、“1+3”和“1+5”的“子城市团”发展策略,但这只能停留在行政区域层面。狭长型行政区域内的城市相对于块状行政区域,城市较为分散,接近中心城市区域内的子中心会得到更多发展机会,会优先发展成为竞争力较强的次级中心城市。

2、行政区划阻碍了城市发展

长株潭城市群在发展进程中曾经调整过行政区划,尤其是通过地市合并以及“市管县”的方式在一定程度上推进了城市发展[1]。但是从图3 中仍然可以看出南北狭长的株洲在城市发展中仍然存在“南北不能相顾”的问题,北部的醴陵和株洲县成为长株潭城市群中的重要成员城市,而南部的攸县、茶陵和炎陵虽然在宏观上也是长株潭城市群的成员,但由于与长株潭城市群的核心区域距离较远,并且交通网络的通达程度不高,所以在地域联系上,株洲南部区域更易于与衡阳组成城市群。从图3 中可以看出,攸县、茶陵和炎陵实际上处于衡阳与吉安之间,在吉安与衡阳的影响下,三个县级中心地应该成为上发展中起作用的节点城市,但是由于行政区划限制,衡阳的城市圈向东发展到衡东和安仁,吉安的城市圈向西发展到莲花、永新和井冈山。攸县、茶陵、炎陵虽然距离衡阳和吉安较近,但不会受到来自两个城市更多的辐射,行政区划对区域经济联系产生了较大的阻碍作用。三个县级中心地在行政区划上应该受到株洲的影响,但株洲距离三个县级中心较远,受到的影响也比较弱,因此三个县级中心地在长株潭城市群中被边缘化了。

3、城市群内缺乏扮演核心角色的中心城市

长株潭城市群中有长沙、株洲和湘潭三个核心城市,这三个城市的规模以及在区域经济发展中发挥的作用都势均力敌。长沙由于是省会城市,在区域经济发展中较株洲和湘潭略有优势,但区域中心作用并不突出。虽然三个城市在空间上邻近,但在城市发展中由于是以行政区划为界限独立行事,区域间的统合性还存在较大差距,如果说长沙是长株潭城市群的核心城市,也只是从行政中心的角度而言,与长三角城市群中的上海、珠三角城市群中的广州,京津冀城市群中的北京等在区域经济发展和城市群构建中发挥的作用存在较大差距。根据城市群发展的一般规律,城市群中必然存在一个起着绝对主导作用的中心城市,对城市群中的其他城市产生绝对影响,城市群中的其他城市以该城市为核心进行分层设计,较有影响力的次级中心城市又会形成“子城市群”。核心城市的影响力不仅仅局限于所属行政区划内,还在于对邻近行政区域产生影响。在中心城市的影响下,城市群中的次级中心城市与核心城市在功能上互补,次级中心城市成为核心城市的卫星城。根据克氏中心地理论,城市群中的中心城市以下不同层级的城市数量呈几何级数关系。长株潭城市群中由于缺乏占绝对优势的核心城市,且邻近的三个城市又分属三个行政区划,所以很难在城市群建设中发挥与“多中心城市”同样的作用。

四、长株潭城市群中“子城市团”构建

长株潭城市群中长沙、湘潭和株洲是城市群的核心,为了强化三个城市的影响力,就需要在构建子城市团方面做文章,在克服城市在空间上分布不均衡问题的同时,强化城市群的核心地带对更大区域的影响力。

1、长沙城市团

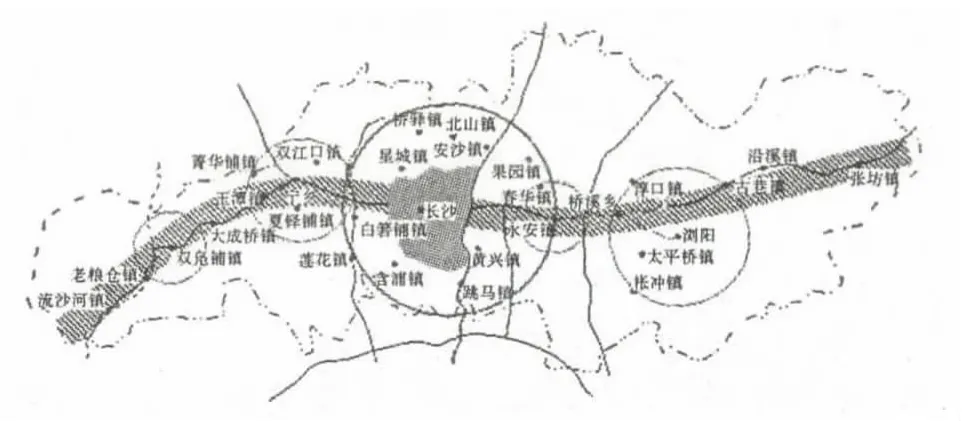

图4 长沙城市团和以长沙为中心的小城市链

长沙的行政区域呈东西狭长型,为了促进长沙全域城市化水平提升,就需要构建横贯东西的小城市链。为此就需要将发展子城市团的视野从县级小城市扩展到乡镇,通过发展重点乡镇形成以县级城市为核心的小城市团,在长沙行政区划内形成东西方向的小城市链。如图4 所示,长沙是小城市链的核心,在长沙的影响下,要着力发展周边的桥驿镇、北山镇、安沙镇、果园镇、春华镇、永安镇、黄兴镇、跳马镇、含浦镇、莲花镇、白箬铺镇、乌山镇、星城镇等,形成以长沙为核心的小城镇环(“长沙小镇环”)。与此同时,也要发展“浏阳小镇环”和“宁乡小镇环”。“浏阳小镇环”以浏阳为核心,整合淳口镇、太平桥镇、枨冲镇、古巷镇和桥溪乡,形成“长沙小镇环”东侧的小城镇环,该小镇环继续向东发展带动沿溪镇和张坊镇的发展。在“浏阳小镇环”和“长沙小镇环”之间的春华镇、永安镇、桥溪乡间目前还没有高速公路相连,构建“永安镇——桥溪乡——浏阳”段的高速公路,桥溪乡、春华镇、永安镇等就会成为长沙与浏阳间的一个小城镇隆起,将长沙的影响力向东扩展。“宁乡小镇环”以宁乡为中心,整合双江口镇、乌山镇、菁华铺镇、玉潭镇、夏铎铺镇等,构成长沙西侧的小城镇环。宁乡西侧的双凫铺镇位于高速公路和铁路的交汇处,应该作为长沙子城市团从宁乡向西继续施加影响力的重点镇。强化双凫铺镇的发展力度,可以带动老粮仓镇、流沙河镇以及大成桥镇等的发展,使得长沙小城镇链向西一直延伸到长沙行政区划的边界。按照如上设计,在长沙行政区划内就会形成横贯东西的城镇链条,其中包括一个中等城市子团即长沙子团、两个县级城市子团即浏阳小镇团和宁乡小镇团、两个镇级小镇团即双凫铺镇团和“春华镇——永安镇”小镇团。

2、湘潭城市团

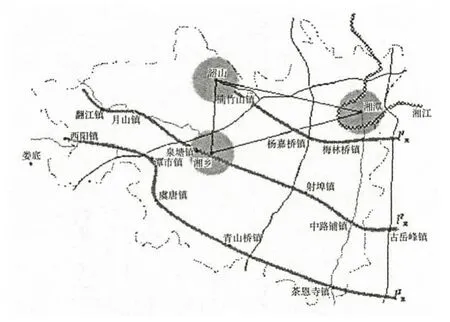

图5 湘潭城市团发展示意

湘潭是扇形的块状区域,下辖韶山和湘乡两个县级行政单元,两个县级行政中心与湘潭邻近,形成“湘湘韶”的三角形空间结构,但是“湘湘韶”三角形分布在区域北部,对区域西南部和东南部的广大区域辐射影响较小,所以湘潭在行政区划内也存在城市化不均衡问题。为了推进湘潭全域发展,在城市体系结构方面需要以“湘湘韶”三角形为核心,发展、、等三条以镇为主体的城镇链,进而构建镇级中心地,将“湘湘韶”三角形的影响向更广泛的地区扩展。如图5 所示,从韶山出发,将楠竹山镇、杨嘉桥镇和梅林桥镇等串联在一起,在“韶山——湘潭”外围构建小城镇带。以湘乡为中心向东西两侧扩展,构建“翻江镇——月山镇——泉塘镇——射埠镇——中路铺镇——古岳峰镇”一线的小城镇带。这两条小城镇带不但扩展了“湘湘韶”三角形的影响力,而且和也将“湘湘韶”与株洲整合在一起,强化了两个行政区划间的联系。线距离“湘湘韶”三角形较远,但“西阳镇——潭市镇——虞唐镇——青山桥镇——茶恩寺镇”等串联起来,让湘潭的行政边界上的小城镇得到了发展。三条东西向的小城镇线与南北向的高速公路线交织在一起,在湘潭辖区内形成网状结构,创造出了更多的网络节点(“节点城市”),带动湘潭全域城市化水平提升。杨嘉桥镇、射埠镇和青山桥镇位于南北向的高速公路上,也是、、上重点发展的城镇,在湘潭城市团构建过程中,重点发展这三个小城镇为三条线上的节点城市,“湘湘韶”三角形可以逐渐变成“3+3”的发展格局(第一个“3”为湘湘韶,第二个“3”为杨嘉桥镇、射埠镇和青山桥镇)。

3、株洲城市团

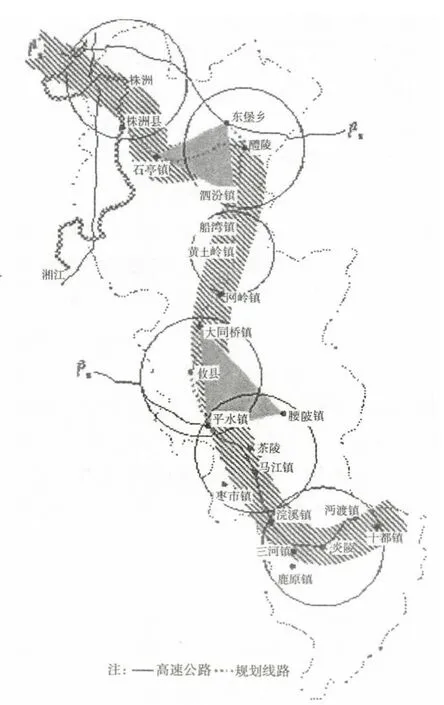

图6 株洲城市团发展示意

株洲是南北狭长的区域,该区域内除了与株洲非常邻近的株洲县、醴陵外,攸县、茶陵和炎陵距离株洲都比较远。从图6 中可以看出,在株洲区划内交通的通达性不是很高。虽然在长株潭城市群中的高速公路网相对比较密集,但株洲区划内的高速公路密度并不是很高。区域内只有和两条高速公路分别从区域的北端和南端通过,两条高速公路线几乎平行,二者之间没有高速公路相连。为了让株洲的北端与南端得到一体化发展,就需要完善“株洲县——石亭镇——醴陵”段、“醴陵——东堡乡”段、“醴陵——泗汾镇——船湾镇——黄土岭镇——网岭镇——大同桥镇——攸县——平水镇”段。这三段高速公路线不仅将和连接在一起,而且在株洲腹地将更多的镇级行政单元与次级中心城市串联在一起,在株洲南北方向上形成城市链。以株洲县为起点,将醴陵、攸县、茶陵和炎陵连接在一起,中间形成两个“小城镇三角形”:“石亭镇——东堡乡——泗汾镇”三角形(“S1△”)和“大同桥镇—平水镇—腰陂镇”三角形(“S2△”)。同时以小城镇为基础构成醴陵次团、攸县次团、茶陵次团和炎陵次团。在上的小城镇中,重点发展黄土岭镇,以黄土岭镇为核心,整合船湾镇和网岭镇,进而辐射到泗汾镇和大同桥镇,将南北两侧的醴陵次团和攸县次团整合在一起,使l1z中段尽快出现小城镇带。图6 中的S1△由东堡乡、泗汾镇、石亭镇构成,呼应醴陵发展,并逐渐与株洲县整合在一起。S2△由大同桥镇、平水镇和腰陂镇构成,呼应攸县发展,“攸县—醴陵”段的城镇发展状况对于将株洲的城市影响力辐射到茶陵和炎陵起着非常重要的作用。为了强化南段的发展力度,依托地缘优势将攸县、茶陵和炎陵整合在一起发展,在发展攸县次团的同时,还要发展茶陵次团和炎陵次团,茶陵次团以茶陵为核心,整合平水镇、腰陂镇、马江镇和枣市镇,炎陵次团以炎陵为核心,整合沔渡镇、浣溪镇、三河镇、鹿原镇和十都镇的发展,让浣溪镇成为两个次团的结合点。

五、城市群发展的多种模式与长株潭城市群的发展选择

前文论及了长株潭城市群的核心部分长沙、株洲、湘潭等三个子团的发展对策,但是长株潭城市群不仅是长沙、株洲和湘潭等三个城市之间的事情,还需要以这三个城市为核心,向周边地区扩展,并且整合益阳、娄底、岳阳、常德、邵阳、衡阳等更多城市,这样才能够形成“广域长株潭城市群”,与周边的城市群建立高效互动关系,为湖南的区域经济发展创造更好的周边环境。

1、城市群的空间拓展模式与核心结构

(1)城市群的空间拓展模式

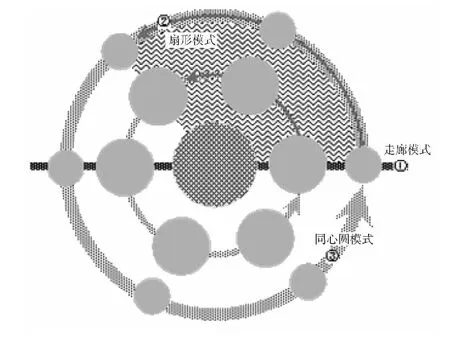

城市群的发展模式虽然会受到行政力量的干预,但最主要的还是受空间内既有城市之间关系的影响。城市群的构建需要以核心城市为主导,整合周边城市共同发展。根据城市群内城市之间的关系,可以将城市群区分为走廊模式、扇形模式、同心圆模式。

第一,走廊模式。这种模式的城市群以主导城市为核心,次级核心城市排列成线性,这种走廊模式的城市群内各城市之间只能在“线”上建立彼此间的关系,通过邻近城市间的互动将核心城市的影响力传递到更远的地方,城市群只能沿着“线”向两端发展,这样的城市群在扩建拓展上受到一定约束。

第二,扇形模式。这种城市群的主导城市分布在区域的一角,其他城市则呈扇面状依托主导城市获得发展。核心城市由于区位缺陷,不能全方位对腹地产生影响,主体城市的影响域也会受到影响。这种模式的城市群如果突破了发展瓶颈,城市群就会向同心圆型城市群方向发展。

第三,同心圆模式。这种模式的城市群具有理想的结构,核心城市位于区域的中央,次级核心城市围绕核心城市呈同心圆状分布,核心城市的中心性影响强度随着距离增加而逐渐递减,腹地中的次级核心城市也按照规模大小自核心城市由近到远分布。

图7 城市群的三种模式

如图7 表示了三种模式的城市群间的关系。“走廊模式”是城市群的基本形式,城市群进一步发展到有两条廊道的时候,廊道就会围成扇形区域,城市群的影响面就会拓宽。同心圆模式的城市群是城市群发展的完美形态,只有当核心城市向各个方面的影响力足够均匀,并且腹地内形成以核心城市为中心的错落有致的环形布局方式的时候,同心圆形城市群才能够形成。

(2)城市群的核心结构

不同城市群的体系结构是有差异的,就城市群的核心结构而言,可以区分为单核心、双核心和多核心等多种模式[2]。单核心结构的城市群只有一个核心,长三角城市群、珠三角城市群、武汉城市群等都是单中心的城市群,单中心城市群的核心城市具有足够大的辐射力,才能够影响到范围较广的腹地。双中心城市群中有两个核心城市,两个城市隔开一定距离,能够从两个区位上对腹地产生影响,山东半岛城市群、成渝城市群和京津冀城市群等都属于双核心城市群,山东半岛城市群的两个核心是济南和青岛,分别在鲁西和鲁东两个位置上对山东半岛的城市化产生影响。成渝城市群的双中心是成都和重庆,这是跨行政区划构建的城市群,“重庆——遂宁——成都——自贡”围成的四边形区域是两个城市核影响的重点区域。京津冀城市群以北京和天津为双核心,在京津冀区域内形成以北京和天津为“双核”,以保定和唐山为“双子”的“双核+双子”结构[3],在该中心区域的影响下,带动京津周边的隶属河北省的承德、张家口、秦皇岛、廊坊、石家庄、唐山、保定、沧州、衡水等地的发展,在京津冀区域内形成“2+7”的“大北京”城市群[4]。多中心城市团的核心城市有三个或三个以上,三个城市在规模和影响力方面相差不大,共同对区域内的城市体系产生影响。长株潭城市群属于多中心城市群,城市群中的三个核心城市长沙、株洲和湘潭空间距离较近,能够进行充分整合共同对腹地产生影响。多中心城市群中的核心城市由于隔开了一定的空间距离,在核心城市互动过程中能够提升核心城市之间城市化进程的速度,较单中心和双中心城市群更能构建较大规模的城市群。

2、长株潭城市群的多中心发展选择

长株潭城市群在发展过程中需要进一步强化三个中心在城市群中发挥的作用,逐步形成“多核+多子”的城市群结构。“多核”即长沙、株洲和湘潭,“多子”即岳阳、常德、益阳、娄底、邵阳和衡阳等。以“多核”为中心,在长株潭外围构建多层次的城市圈层,每个部分都要在城市群的功能分区中承担角色[5]。在城市群构建过程中,也要打破行政区划,逐渐将赣西的萍乡、宜春、新余和吉安等包括进来。在多中心城市群构建的过程中,行政力量发挥的作用不能忽视。构建城市群不但需要依托通达性较高的交通网络,还需要在产业、金融、人才等发面进行整合,实际上就是区域经济发展政策方面要统一起来,不但要在同一个行政区划内部进行一体化发展,还需要在不同行政区划之间进行一体化发展。城市群内的基础设施建设要得到一体化发展。长株潭的城市群建设,要尽早完成城市群圈层的构建。在次级中心城市得到尽快发展的同时,要将镇级行政单元纳入到城市群的发展规划当中。适当提升发展状况较好的镇级行政中心的行政级别,使其在小城镇团或者小城镇链构建过程中更好地发挥作用。虽然在长株潭的中心区域交通的通达性较高,但在腹地内很多地方存在“断头路”问题,在株洲区划内尤其缺乏沟通南北的交通动脉。发展多中心城市团,不仅是长株潭城市群内三个核心城市的问题,而且次级核心城市与腹地联动发展,构成城市子团,进而呼应核心城市,在城市群内形成功能互补的主次城市关系,长株潭“多核”城市群在周边城市群中发挥更大的影响力。

[1]杨牡丹,何 丹,杨传开.长株潭城市群构建过程中的行政区划调整[J].现代城市研究,2012,(8):76-81.

[2]谢世雄.基于绿色低碳理念的长株潭绿色规划体系构建[J].湖南工业大学学报,2012,(5):13-16.

[3]孟祥林.京津冀一体化“四步走”[J].中国经济报告.2014,(6):99-104.

[4]孟祥林.环首都地区的发展困境与环首都城市带的发展[J].城市发展研究,2014,(4):30-36.

[5]朱 翔,贺清云,徐 美.长株潭城市群主体功能区划分研究[J].湖南大学学报:社会科学版,2012,(5):59-62.