萨拉蒙对非营利组织理论的新发展及其启示

耿长娟

(伊拉斯谟大学 管理学院,荷兰 鹿特丹,3000 DR)

美国学者莱斯特·M·萨拉蒙可以说是当代最著名和最具影响力的非营利组织和新治理的研究者之一。萨拉蒙不仅对传统国家主义和市场主义所存在的问题及所面临的挑战进行了全面认识,并为此提出了新思路,尤其是提出了社会起源说、志愿失灵理论、国家与社会关系类型学和“新治理”理论等,从而对当代西方政治学理论的发展新趋势产生了重要影响。

一、萨拉蒙思想的缘起

从实践层面来看,萨拉蒙的思想基于西方公共治理危机和当代西方非营利组织的迅速发展而提出的。从理论层面来看,他的理论也是以西方公民社会理论和新公共管理理论为基础的。

1.全球化背景下的治理危机

从20世纪30年代资本主义危机让政治学家和经济学家意识到“市场失灵”开始,市场失灵促使凯恩斯主义的盛行,西方福利国家得以确立并迅速发展。发展至20世纪80年代,福利国家体系已经相当成熟,同时政府与非营利组织也已经建立了广泛的合作关系。然而,这一路上也不是畅通无阻的,福利国家也是危机四起。西方政府的规模扩张,公共财政赤字也日益严重。随之,公共财政赤字对经济造成了极大破坏,引起了通货膨胀,越来越大的预算规模和财政赤字问题困扰着西方政府。许多学者开始意识到“政府失灵”时代的到来,出现了全球化范围的治理危机。但是传统的公共行政理论却无法有效地解决这一危机和难题,于是人们开始寻求一种新的理论和方法来改善公共管理。

2.当代非营利组织的迅速发展

随着“政府失灵”的出现,以公益和互助为目标的各种协会、社会团体和志愿性组织等如雨后春笋般出现。人们开始关注独立于政府之外的第三方,寻求一种单纯依赖市场或者单纯依赖政府之外的第三条道路。“例如,在美国,英国,法国,德国,意大利,匈牙利和日本,非营利组织在1990年占有了相当于118万的全职雇员。这相当于是这几个国家中最大型私人企业的雇员数量总和的六倍。另外,这些部门中的志愿者相当于47万全职雇员。总之,在这些国家中大约5%的员工在为私人的非营利组织工作,这一部门占了服务行业中超过12%,或者八分之一的员工数量”[1]2。但是各个国家的非营利组织发展状态却是各不相同。学者们开始关注不同国家非营利组织发展的社会结构和文化传统,以及适用于非营利组织的社会环境等问题。

3.西方公民社会理论的影响

萨拉蒙的非营利组织理论的形成也受到了西方公民社会理论的影响。“公民社会”从词源上最早可以追溯到古希腊罗马时期。在这一时期,“公民社会”主要用来指代与野蛮社会对应的一种“城市文明共同体”,而且这一概念往往是在政治社会的意义上来使用的。进入17、18世纪,近代政治哲学家如洛克等沿袭了古希腊罗马时期对“公民社会”一词的理解。19世纪学者们将“公民社会”从国家中分离出来。如黑格尔对“公民社会”进行了重新解释,第一次明确地把公民社会从国家中分离出来。马克思继承了黑格尔关于国家与公民社会相分离的观点,却将黑格尔的“公民社会——国家”的分析框架颠倒了过来。但是萨拉蒙对“公民社会”的定义做了一个完全不同的理解,他将公民社会理解为一种“关系”,即“公民社会已经不是一个单独的部门,而是代表不同部门之间的、部门与市民之间的一种关系,在这种关系中所有主体都积极参与到公共问题的解决中来”[2]。

4.政府与非营利组织的类型学

有关非营利组织的研究视角也是各不相同,例如公共选择学派曼瑟尔·奥尔森从经济学角度分析了非营利组织(利益集团)的概念,而美国社会学家彼得·M·布劳则从社会交换理论的角度分析了非营利组织的概念,认为非营利组织具有非营利性与民间性两个基本特征。新制度主义学派则从制度变迁视角中解释了非营利组织形成、维持与发展的过程,解释了组织变迁与制度环境的关系,推动了对非营利组织变迁的研究。西奥多·列维特第一次使用“第三部门”这一术语来指称政府与市场领域之外的所有非营利性组织[3]。同时,关于政府与非营利组织关系的理论也得到了发展。丹尼斯·R·杨将政府与非营利组织的关系分为三种模式,即补充模式、互补模式和对抗模式[4]。阿迪勒·纳亚姆根据政府与非营利组织的目标与策略偏好将将二者的关系分为四个类型,即合作型、冲突型、互补型和同化型[5]。更重要的是,许多学者还注意到了非营利组织的“异化”问题。保罗·斯特里滕也阐释了当代非营利组织所面临的新问题,总结了非营利组织所自称的自身优势:“1)它们善于深入并动员贫困边远地区。2)它们不但自己参与其中而且采用富有参与意识的、自下而上的基层程序来实施计划;它们帮助穷人使他们赢得掌握自己生活的权利;它们与地方的社会公共部门一起工作并使它们得以加强。3)它们比政府更富有创新意识,更具灵活性也更有经验。4)它们在没有政府的参与下执行计划并用较低的费用获得较高的效益。5)它们能促进可持续发展。6)它们将来是公民社会中有组织有代表性的整体。7)但是,实际上它们的许多计划并不符合上述说法”[6]。

5.新公共管理理论

以新公共管理理论和公共选择理论等学派都认为,政府有着强大的权力和严格的等级体制,而且呈现出了效率低下、高度集权、科层制、命令与控制等特点。戴维·奥斯本及特德·盖布勒将这称为是一种“错误的政府形式”。奥斯本和盖布勒在《改革政府——企业精神如何改革着公营部门》一书中将“新公共管理”概括为十大基本原则:掌舵而不是划桨;授权而不是服务;在提供服务的过程中引入竞争机制;改变照章办事的原则,提高组织灵活性;按效果进行财政拨款;致力于满足顾客的需要;追求收益,厉行节约;预防而不是治疗;通过分权进行参与和协作;通过市场力量进行变革[7]。胡德将新公共管理的特征概括为五个方面:明确的责任制;结果导向和绩效取向;以半独立的行政单位为主的分权结构;引进私营企业的管理工具(如成本核算、控制技术等);引入市场机制以改进竞争[8]。新公共管理理论已经遭到了各界的质疑。萨拉蒙认为,“相关的讨论在很大程度上忽略了一个事实,即现代的政府实践在很大范围内已经体现了新公共管理提倡的众多元素”[9]100。

二、萨拉蒙的“社会起源说”

当民众在为全球“结社革命”欢呼的时候,萨拉蒙对非营利组织进行了深入研究,意识到了它们的卓越成绩,也看到了其所面临的挑战和缺陷。萨拉蒙打破了关于非营利组织的神话,利用“社会起源说”重新解读了非盈利组织的缘起和政府的新关系,拨开了套在非营利组织头上的“光环”,首次提出了“第三种失灵”。

1.社会起源说

传统学者们从经济学的视角来分析了非营利组织的起源以及其与政府的关系的,如伯顿·韦斯布罗德的“异质性理论”、亨利·汉斯曼的“契约失灵”、罗斯·阿克曼的“慈善理论”,以及罗伯特·伍思努的“相互依赖理论”等。虽然假设和逻辑有所差异,但是都将非营利组织视作为一种衍生物,即非营利组织是由于市场和政府的内在缺陷而得以产生。

而萨拉蒙借助于巴灵顿·摩尔和哥斯塔·埃斯平-安德森的“社会起源理论”分析了非营利组织在不同国家与地区的历史发展所形成的不同体制模式,重新解释了非营利组织的产生,并引出一种新型的政府与社会的关系。“社会起源理论方法,并没有把非营利组织作为一个孤立的社会现象来看待,而是把非营利组织放到一个总的社会体系中来考量。一个社会中非营利组织的角色与规模是一系列历史力的副产品”[2]。萨拉蒙基于社会起源视角在简单的经济模型与真实的历史之间架起了一个桥梁作用。根据每个国家不同的历史差异,非营利组织呈现出了不同的体制模式。萨拉蒙基于两个标准对非营利组织的体制模式进行了分类:即政府的社会福利支出与非营利组织的规模。

表1 非营利组织的体制模式[10]

1)自由主义模式,如美国和英国非营利组织的体制模式。在自由主义模式中,政府的社会福利支出比较低,但是非营利组织的规模相对比较大。自由主义模式促使了政府的社会福利保护与非营利组织之间的意识形态与政治冲突等理论的产生。2)社会民主主义模式,如意大利和瑞典非营利组织的体制模式。在社会民主主义模式中,国家发起或者直接提供的社会福利比较充分,没有为非营利组织的相应功能留下充足的发挥空间。社会主义模式与自由主义模式处于非营利组织体制模式的两端。3)社团主义模式,如德国、法国与荷兰非营利组织的体制模式。在社团主义模式中,非营利组织作为前现代工具得到了充分的保留,政府与非营利组织共同解决公共问题,结果是政府的福利支出很大,同时非营利组织的规模也很大。这一模式,使得我们认识到国家与非营利组织的关系是曲线型的,而并不是如自由主义模式中非营利组织规模增大而政府社会福利功能就减少的直线型。4)国家主义模式,如日本非营利组织的体制模式。在国家主义模式中,国家在社会政策中始终占上风,政府的社会福利支出与非营利组织的规模都是相当有限的。而且有限的国家社会福利支出,并没有像自由主义模式一样促进非营利行为的增加。

2.志愿失灵理论

萨拉蒙的“志愿失灵”理论并不把非营利组织的产生看作是由于政府作为提供集体物品的机制有着固有的局限性而弥补“政府失灵”的派生性制度。萨拉蒙是这种观点倒过来,把政府的产生看作是为弥补非营利组织的固有局限性所产生的“志愿失灵”现象的回应性机制。非营利组织会对被察觉的“市场失灵”做出最迅速的反应,只有在非营利组织回应不足的情况下,才会依靠公共部门。政府的优势在于,其在提供集体物品的时候所产生的“交易成本”通常情况下会比利用非营利组织的志愿性行动或者市场部门所产生的成本要高。这样考虑的话,政府的参与就不是对非营利组织的替代,而更为重要的是,这种对市场失灵理论的修正,可以更好地理解广泛存在的政府与非营利组织的关系这一基本事实。萨拉蒙将“志愿失灵”的情形分为四个方面,即慈善不足、慈善的特殊主义、慈善的家长式作风以及慈善的业余主义[11]47-50。

费尔南多与赫斯顿也认为,“很少有组织能够达到自给自足;它们依靠国际慈善机构和本国政府来满足其财政需求。而且,它们不能全面妥善地处理好它们所处的社会中存在的深层结构问题”[12]。玛丽莲·泰勒从政府的视角分析了非营利组织会产生的问题[13]。泰勒认为,非营利组织的生存环境越来越复杂,面临着越来越多的危险。例如,国家与政府的管理对非营利组织效率与竞争力的要求,可能会使得非营利组织偏离其目标,并日趋被同化为一个商业性机构。赫茨琳杰将非营利组织所出现的问题分为四类:1)低成效的组织;2)低效率的组织;3)中饱私囊;4)风险过高[14]。

三、政府与非营利组织关系的类型学

从历史角度来看,政府与非营利组织的关系类型学可以追溯到政治哲学家对国家与公民社会关系的争论上去。争论的关键在于对社会应该如何进行控制或者管理,社会服务是应该依靠国家还是公民社会去提供。传统思想家就国家与公民社会的关系产生了分岐。“霍布斯从社会契约的角度强调国家干预公民社会;洛克从发生学的角度认为公民社会先于国家;潘恩从力量对比的角度主张强公民社会弱国家;黑格尔从伦理地位的角度倡导国家高于公民社会”[15]。可见,分歧就在于是应该坚持“国家范式”还是“公民社会范式”。但是这两种观点都坚持认为,国家与公民社会的关系是一种零和博弈关系。“竞争范式是一个法律的、经济理论的和保守主义社会思想的范式。它强调志愿部门的独特性,并假定志愿组织与国家之间存在内在冲突,国家的扩张被视为对志愿组织生存发展的威胁。伙伴关系模式是一个实践的、自由主义的范式。它承认志愿组织的独有特点,但强调志愿组织和国家重合的领域以及潜在的合作关系”[11]203。合作伙伴的关系模式虽然承认非营利组织的独有特点,但也强调非营利组织和政府重合的领域以及潜在的合作关系。萨拉蒙的新治理理论打破了竞争模式的零和博弈困境,认为国家与公民社会的关系为一种正和博弈,并且它并不是一种理想化的模式,而是切实存在这个世界上。

萨拉蒙与吉德伦、克莱默提出了政府——非营利组织关系的类型学理论。首先,就将人类的社会服务活动可以分为了两类,一是社会服务的资金筹集和授权,二是社会服务的实际提供者[16]15。萨拉蒙等认为,虽然政治学的话语中很少清晰地界定两类活动的差异,但实际上这两类活动在不同的社会与国家中是由不同的主体来承担的,根据这些差异可以对政府与非营利组织的关系进行分类。政府与非营利组织关系模式主要取决于国家功能的分散程度[16]15。政府与非营利组织的关系可以分为四个类别:即政府主导型模式,第三部门主导型模式,双重模式以及合作模式。

表2 政府——非营利组织的关系模型 [16]16

萨拉蒙用“第三方政府”(the third-party government)概念来描述这种新的政府组织形式与体制模式,即“依赖各式各样的第三方机构——商业银行、私立医院、社会服务机构、企业公司、高等教育机构、日托中心、其他层级的政府机构、投资机构、建筑公司等等——来提供政府资助的服务,实现公共政策目标”的体制模式[9]101。萨拉蒙意识到了新型“合作伙伴”模式所带来的机遇,也看到了合作中“第三方政府”模式所带来的挑战:包括管理挑战、责任挑战与合法性挑战等[9]102。为了有效地规制新的公共行为主体和解决“第三方政府”模式带来的挑战,公共管理的模式与理念需要更新与改变。

四、新视角:政府工具与“新治理”理论

萨拉蒙不仅关注传统政府的积极作用,还关注非营利组织等第三方在公共行为中的作用,以及间接性政府行为对政府管理所带来的挑战。萨拉蒙不仅强调各类主体合作的重要性,还从工具主义角度发展了一种新的政府工具理论。

1.政府工具论

许多西方学者如艾蒂安·萨蒂·科臣,弗兰斯·K.M.冯尼斯潘,亚瑟·B·里格林迈克尔·豪利特,欧文·E·休斯,以及B.盖伊·彼特斯等都对政府工具理论进行了讨论。萨拉蒙的政府工具理论是对传统政府工具理论的一种拓展,强调公共行为工具在解决合作模式和解决间接政府行为所引起的风险与挑战,以及应对“第三种失灵”中的重要作用。可以说萨拉蒙的思想又有了一次再创新。

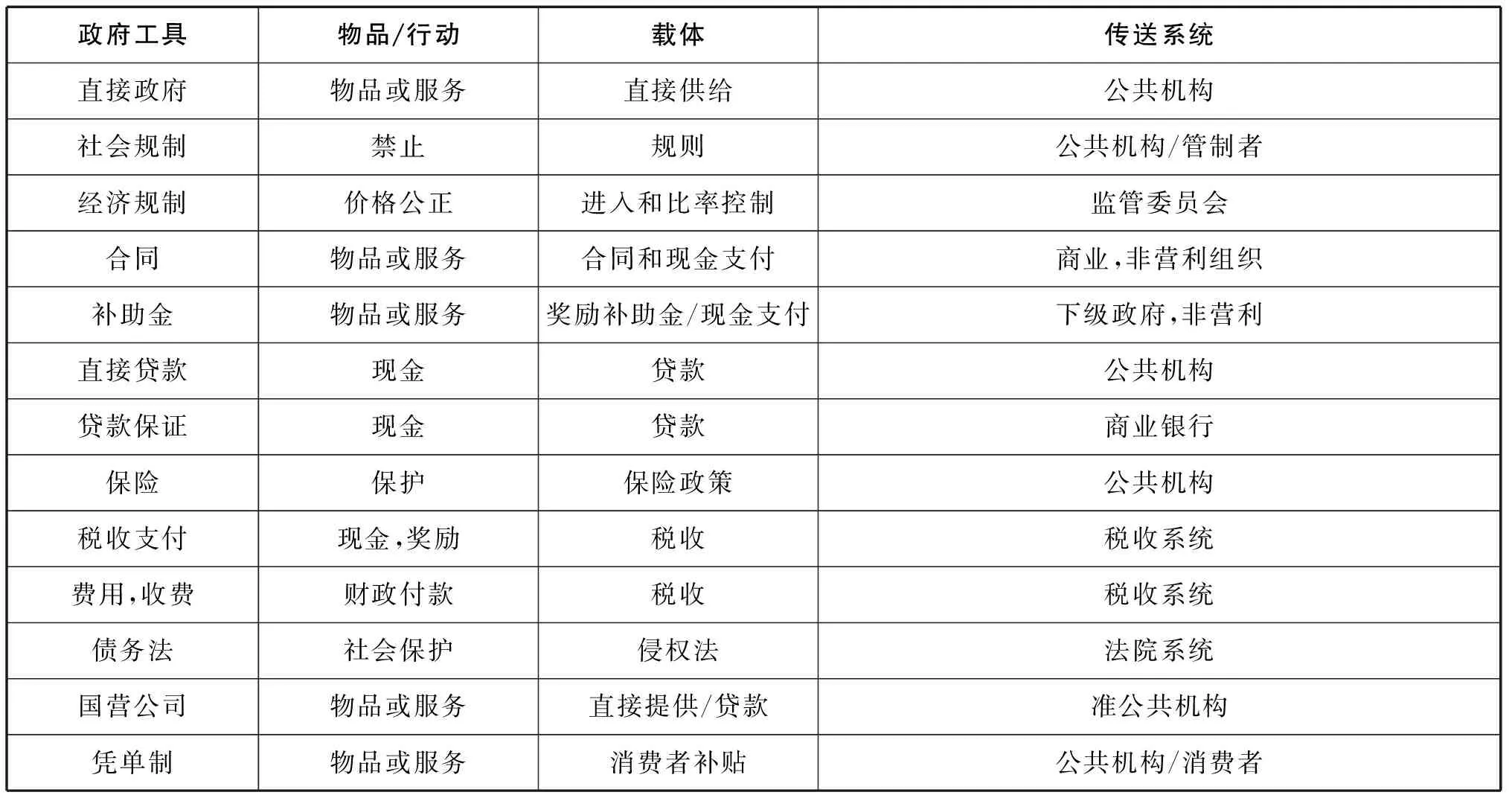

萨拉蒙认为工具的选择实际上是对公共管理与政策实施的参与主体的选择,因为有些工具更适合于特定的主体。介绍了20种不同的工具,如直接政府,经济规制,社会规制,合同,税式支出,侵权等等[17]39。不同的工具有不同的优势与特征,其所适用的范围也是有差异的。因此萨拉蒙提出了五个评价政府工具的标准,即有效性、效益性、公平性、可管理性与政治合法性。还可通过多维度的视角来对政府工具进行研究与分类,更充分地认识到每种政府工具的优劣与所适用的环境。萨拉蒙从强制性程度、直接性程度、自动化程度与可见性程度对政府工具进行了分类[17]24。

表3 公共行动常用工具及其特征[17]21

2.新治理理论

学者如杰瑞·斯托克,乔治·H·傅德瑞克森和凯文·B·史密斯等也研究了公共治理理论。但是萨拉蒙提出了一个新的治理范式即“新治理”,它“是一种在‘第三方政府’时代解决公共问题的新方法”[17]8。按照萨拉蒙的解释,“新治理”主要具有两个独特的特征:“第一个特征,可以从用术语‘治理’代替‘政府’中得以体现,即是对在可预见的将来公共问题解决中可能出现的现实——也就是说,它的合作性本质,在解决公共问题与追求公共目的中对除了政府之外的大量第三方的依赖”[17]8;“第二个特征,可从术语‘新’中得以体现,是这样一种认知,即这些合作方法虽然很难说是新颖的如今必须从一种新的、更加连贯的方法来进行处理,并能够清晰地意识到它们所造成的严峻挑战以及它们所创造的重要机遇的认知”[17]8。

萨拉蒙“新治理”理论的核心思想主要有:工具性、网络制、公私合作、谈判与劝服、赋能。具体就是要完成从组织和项目到工具,从等级制到网络制,从公私对立到公私合作,从命令与控制到谈判与劝服,以及从管理技术到赋能技术的转变。“新治理”理论认为,公共问题的解决需要依靠各方主体,因此它不仅强调国家与社会的合作,政府与非营利组织的合作,还强调公共机构与私人机构的合作,政府与企业的合作,企业与非营利组织的合作等,以及各个资源的合作等。根据“新治理”理论,一个社会实际上是由三个部门组成的,即公共部门、市场部门与公民社会。三个部门在解决公共问题上承担着不同的角色,行为习惯与规则存在差异,各有优势与劣势。为更有效地解决社会问题,必须打破政府垄断性供给的局面,因为政府不再是社会服务的唯一提供者,企业、非营利组织或者说地方政府部门都应该参与进来,形成一个“官民合作”的多元形态。还要放弃那些先确定参与主体的传统路径,认为首先需要考虑的是选择合适的工具,再确定参与的主体,从而模糊了政府、市场与非营利组织之间的区别。

五、结论与启示

萨拉蒙的理论在世界范围内产生了重要影响,具有重要的理论与实践意义。在理论层面上,推动了传统政治学、公共管理学和行为主义科学的发展。在实践层面上,促使了非营利组织研究在全球范围的开展,以便人们更深刻、更全面地理解全球公民社会的发展情况,相互借鉴,取长补短。

1.萨拉蒙理论的评析

萨拉蒙的非营利组织理论推动了传统政治学的发展,突破了传统学者将国家与社会关系定义为零和博弈的狭隘认识。可以说,萨拉蒙重新建构了政府与社会的角色,将二者界定为一种合作伙伴的关系,并极力赞扬了国家与社会的合作关系在社会现实中的积极作用。萨拉蒙重新建构了政府与社会的角色,极力赞扬了国家与社会的合作关系在社会现实中的积极作用,打破了将国家与社会看做一种“你死我活”的竞争关系。同时,萨拉蒙在遇到困惑后,并没有因此而终止他的学术研究。为了解决非营利组织的失灵问题和“第三方政府”所带来的挑战,萨拉蒙提出一种新的政府工具论。萨拉蒙的政府工具论提供了一个系统完整的政府工具分析框架,超越了以往学者对政府工具的研究,推动了政府工具理论的新发展。但是,萨拉蒙理论也存在一定的缺陷。虽然萨拉蒙的理论具有前沿性和创新性,但是却也有自身的局限性,也并不是放之四海而皆准的真理。萨拉蒙的思想深深地烙下了西方主义的痕迹,这也使得他的理论适用范围具有狭隘性。同时萨拉蒙比较重视数据与实证分析,许多理论大多是通过具体数据来证实的,却少从理论层面来进行更深入的解释,有些概念与理论的界定并不是特别清晰和明确。但是“新治理”理论中所体现的核心思想,也只是一种理想状态或者发展方向而已。

2.萨拉蒙理论对中国非营利组织建设和公共治理的启示

自改革开放以来,中国进入了一个由经济变革革向政治改革和社会变革的转型时期,也是一个“国家”主动变革、逐步让权“市场”与“社会”的过程。中国的非营利组织借此机遇发展迅速,成为了一种无法取代的制度性力量。但是由于非营利组织对公共政策进行批评的渠道还不完全畅通,公民社会不太成熟,使得中国的“第三域”呈现了“去政治化”的特征,因此目前还有很大的发展空间。从长远来看,必须促进不同领域中的非营利组织平衡发展,不仅强调它们的服务性功能,还要促进非营利组织倡导性与创新性角色的发展,以及在社会民主化进程中的作用。同时他提出的政府工具论和“新治理”范式对建构中国的公共治理模式也有一定的借鉴和指导意义。因为中国非营利组织在发展过程中也会产生失灵现象,在公共行政改革中也有“第三方政府”模式所带来的挑战与问题。但是萨拉蒙对非营利组织的定义更多是建立在美国等西方发达国家的社会背景基础之上的,并没有真正结合发展中国家的实际情况。因此,我们需要极力借鉴西方非营利组织理论的最新发展,首先要做到与国际接轨,提高非营利组织的独立性。第二,促进非营利组织的均衡和多元化发展,不仅要发展非营利组织的服务性功能,还有促进非营利组织倡导性和民主功能的发展。第三,中国需要放松对非营利组织的过多限制,落实税收优惠政策,培育有利于非营利组织发展的法律环境。第四,完善问责机制,防止非营利组织的异化。总之,深入分析和探讨西方非营利组织的理论发展,政府治理模式和工具的理论,对于发展中国非营利组织与促进政府改革都具有重要的意义。

[参 考 文 献]

[1] Lester M. Salamon (1997) The International Guide to Nonprofit Law[M]. New York: John Wiley and Sons.

[2] Lester M.Salamon (2001)The Third Sector and Volunteering in Global Perspective[R]. Presentation at The 17th Annual International Association of Volunteer Effort Conference, Amsterdam, The Netherlands.

[3] Theodore Levit (1973) The Third sector: New Tactics for a Responsive Society[M]. New York: Amacom.

[4] Dennis R. Young (2000) Alternative Models of Government-nonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.29, No.1.

[5] Adil Najam (2000) The Four-C’s of Third Sector-Government Relations: Cooperation, Confrontation, Complementarity, and Co-optation[J]. Nonprofit Management & Leadership, Vol.10, No.4.

[6] [美]保罗·斯特里滕.非政府组织和发展[M]//何增科,公民社会与第三部门.北京:社会科学文献出版社,2000:322-324.

[7] 戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府——企业精神如何改革着公营部门[M].东方编译所译.上海:上海译文出版社,1996:8.

[8] Hoode Christopher (1991) A public management for all seasons·[J] Public Administration, Vol.69, No.1.

[9] [美]莱斯特·M·萨拉蒙.新政府治理与公共行为的工具:对中国的启示[J].李靖译.中国行政管理,2009,(11).

[10] Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Helmut K. Anheier. Social Origins of Civil Society: An Overview[R]. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 2000,(38).

[11] [美]莱斯特·M·萨拉蒙.公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].田凯译.北京:商务印书馆,2008.

[12] [美]J.L.费尔南多,A.W.赫斯顿.国家、市场和公民社会之间的非政府组织[M]//何增科,公民社会与第三部门.北京:社会科学文献出版社,2000:284.

[13] [美]玛丽莲·泰勒.影响志愿机构工作的基本要素[A].李亚平,于海.第三域的兴起[M].上海:复旦大学出版社,1998.

[14] [美]里贾纳·E·赫茨琳杰.非营利组织管理[M].北京新华信公司译.北京:中国人民大学出版社,2000:4-6.

[15] 姜正君.现代市民社会与国家对立关系的学理之思[J].武汉科技大学学报,2010,(1):41.

[16] Benjamin Gidron, Ralph M. Kramer, Lester M. Salamon (1992) Government and the Third Sector: Emerging Relationships in Welfare States[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

[17] Lester M. Salamon. The Tools of Government: A Guide to the New Governance[M]. New York: Oxford University Press, 2002.