贫困大学生亲社会行为研究

董云川,李梅,胡金连

(云南大学高等教育研究院,云南昆明650092)

贫困大学生亲社会行为研究

董云川,李梅,胡金连

(云南大学高等教育研究院,云南昆明650092)

本研究以贫困大学生为研究对象,通过问卷调查的方式分析了其亲社会行为的现状及特征。研究结果表明:贫困大学生的亲社会行为在总体上表现良好;经济水平与贫困大学生的亲社会行为并无显著的正相关;贫困大学生亲社会行为更多是受社会规范的影响。

贫困生;大学生;亲社会行为

一、问题提出

亲社会行为作为道德行为的重要组成部分,受到哲学家、社会学家和心理学家的广泛关注[1]。亲社会行为是指个体在与他人和社会交往中所表现出来的谦让、帮助、合作、分享,甚至为他人利益而做出自我牺牲等一切积极的、有社会责任感的行为[2]。这种行为有两种具体的情况,一种是由利他主义引起的,即只关心他人的利益而不考虑自己的利益,自愿帮助别人而不期望得到任何回报;另一种是为了达到某种目的,有所企图地帮助他人的行为。这两种情况都对他人对社会有利,都属于亲社会行为。亲社会行为属于社会行为,从本质上说,它是在人际之间发生的、为了维护彼此的友好和谐关系和共同利益而产生的积极的社会行为[3]。亲社会行为的习得和养成,能够促使青少年掌握社会化和社会适应过程中的许多重要技能,这些技能可以帮助他们通过积极的、亲社会的方式去处理自我内部的冲突,并且很好地协调个体与他人、自我及社会的关系。综观已有亲社会行为的研究,虽已取得较显著的成绩,但研究主要以儿童为研究对象,对中学生的研究也较多,而对大学生的研究则较少,对贫困大学生的研究更少。

贫困大学生也称为“家庭经济困难学生”,主要是指“学生本人及其家庭能筹集到的资金,难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用。”贫困大学生的认定标准主要是依据各地政府规定的城市居民最低生活保障线[4]。根据这一标准,本研究将本次问卷调查涉及到的武汉、广州、昆明三城市每月支出(包括生活费和零用钱)分别低于400元、500元和300元的学生视为贫困大学生。随着高校招生规模的扩大和在校学生的增多,高校中的贫困生数量也日益加大,“2010年,我国高校在校学生总人数是2285.15万,其中贫困大学生人数为527万,贫困大学生占在校总人数的比例为23.06%”[5]。因此,贫困大学生的问题成为学校和社会研究的重要领域。基于此,本研究拟采用问卷调查的方式调查当今贫困大学生亲社会行为现状进行了解。并依据结果分析其原因及影响因素,概括其特点。希望通过本研究,能够使人们对贫困大学生的亲社会行为多一些认识,也能为今后解决贫困大学的亲社会行为问题提供一些借鉴。

二、研究思路及样本描述

(一)调查思路

此次调查选择沿海地区的代表—广州地区、内地地区的代表——武汉地区和边疆地区的代表——云南地区。在调查中均衡考虑不同地区、不同性别、不同专业(文科、理科、工科、艺术、体育、医学、师范)、不同民族、不同年级。通过课堂施测和个体施测进行问卷调查,问卷发放共6000份,回收5651份,问卷回收率为94.18%。剔除漏答或是填答无效的问卷,最终形成有效问卷5560份,有效率为92.66%。在有效问卷中,汉族大学生占82.5%、少数民族大学生占16.6%,该题目未填写占0.9%;男生占44.3%,女生占55.7%;学生干部占34.7%,非学生干部占64.7%,该题目未填写占0.6%;大学一年级学生占31.3%,大学二年级学生占28%,大学三年级学生占25.6%,大学四年级学生占10.3%,该题目未填写占4.8%。根据本研究对贫困大学生的界定标准,对武汉、广州、昆明三地的问卷进行筛选,5560份问卷中,广州、武汉、边疆三地符合该标准的贫困大学生共649人。

(二)研究工具

本次所采用的研究方法是:问卷调查和实地访谈。问卷调查所采用的量表是:目前研究中具有良好信度和效度的亲社会行为量表[6][7],包括公开、匿名、利他、依从、情绪性和紧急的亲社会行为6个维度。公开指在公众场合或有人看到的情况下做出亲社会行为的倾向,匿名指在受助者不知道帮助者是谁的情况下做出亲社会行为的倾向,利他是出于为他人减轻痛苦等完全利他动机而做出亲社会行为的倾向,依从指在他人请求下做出亲社会行为的倾向,情绪性指个体在自己的情绪被唤起的情境中做出亲社会行为的倾向,紧急指发生紧急事件的情况下做出亲社会行为的倾向。亲社会行为量表(PTM)修订后具有良好的心理学测量指标[4][5],在本研究中的各维度的内部一致性系数为:0.70,0.72,0.71,0.75,0.73,0.67。并使用SPSS17.0对问卷调查所获得的数据进行统计、分析。

(三)调查方式

具体的调查方式是通过课堂施测和个体施测进行问卷调查,要求被试按照问卷要求填写。问卷施测之前,主试采用统一指导语向被试做简单说明,使被试充分理解该问卷目的。随后发放问卷,并在规定的时间内完成问卷上的所有题目。问卷当场收回,对其中一个题目问题回答成一致、在测谎的题目上出现结果、从字迹的凌乱或缺失值多于3个的题目,只要问卷的做大符合其中的一项,则为无效问卷,予以删除。

三、结果与分析

(一)贫困大学生亲社会行为及各维度的分析

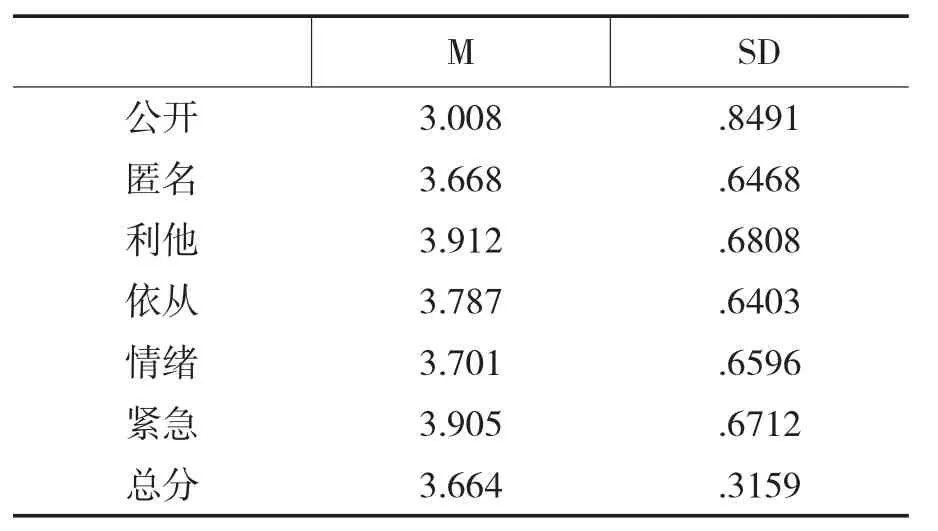

表1 贫困大学生亲社会行为总分及各维度的描述统计

由表1可知,贫困大学生亲社会行为各维度中,自我报告最多的是利他亲社会行为,接下来依次是:紧急、依从、情绪、匿名和公开。

(二)贫困大学生与非贫困大学生亲社会行为差异

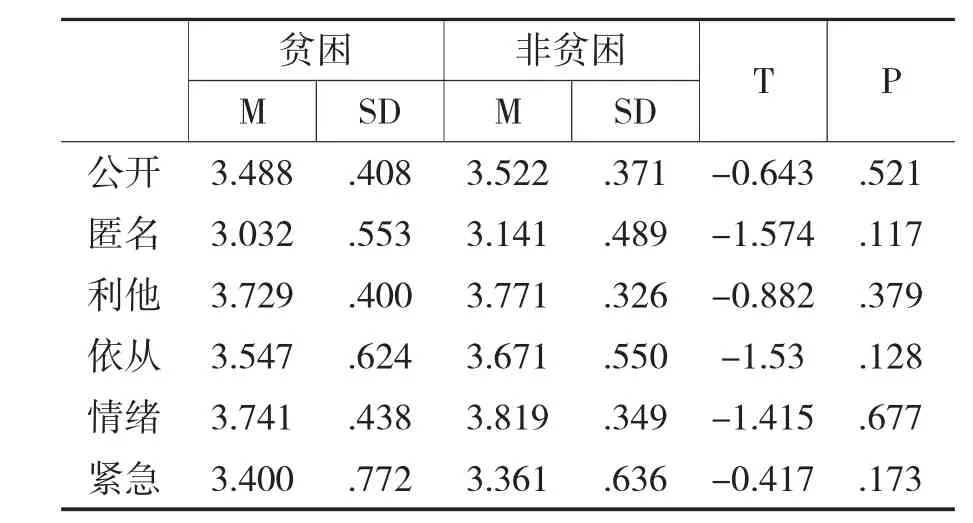

表2 贫困大学生与非贫困大学生亲社会行为差异

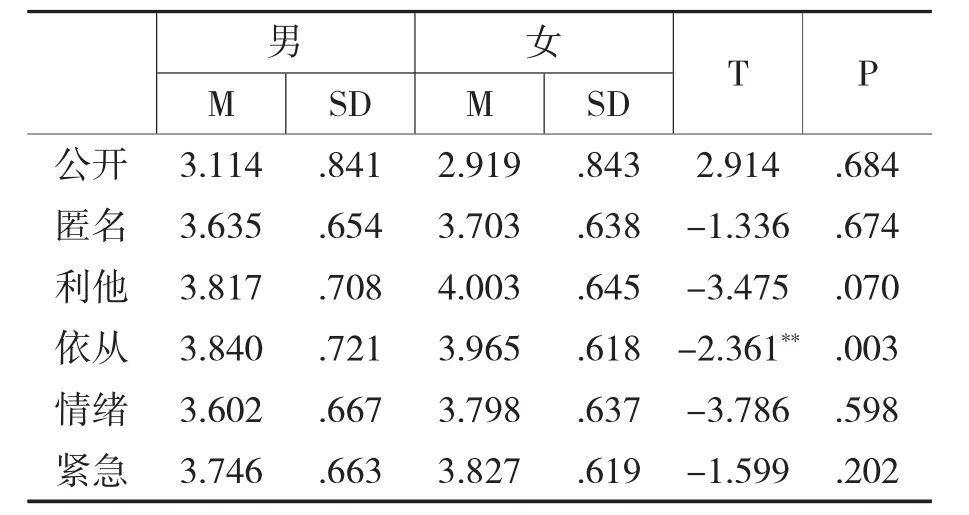

表3 贫困大学生的性别差异

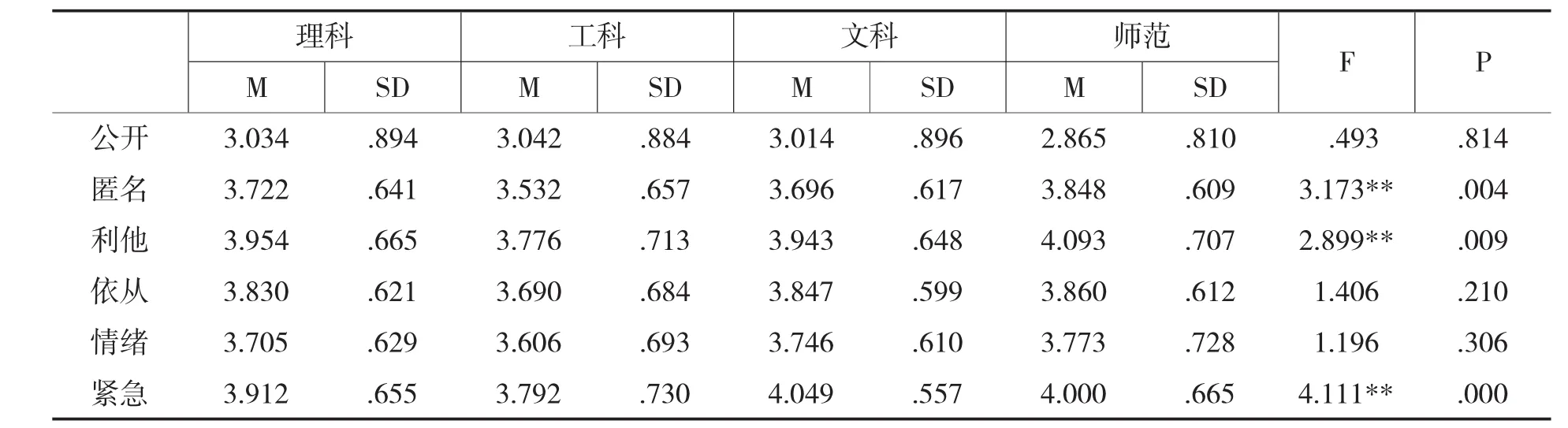

表4 贫困大学生亲社会行为的专业差异

表5 贫困大学生亲社会行为家庭收入差异

由表2可知,经T检验发现,贫困大学生与非贫困大学生的亲社会行为并不存在显著的差异(P>0.05)。

(三)贫困大学生亲社会行为的性别差异

由表3可知,经T检验发现,贫困大学生在依从亲社会行为维度上存在显著的性别差异(P<0.05),女生明显高于男生。

(四)贫困大学生亲社会行为的专业差异

由表4可知,不同专业的贫困大学生亲社会行为在匿名、利他和紧急亲社会行为三个维度上存在显著的差异(p<0.05)。经LSD进一步检验得知,从整体来说,在紧急亲社会行为上,文科的水平最高,高于其他所有专业;师范专业次之,而工科的紧急亲社会行为水平最低。

(五)贫困大学生亲社会行为家庭收入差异

由表5可以看出,经F检验可以发现,不同家庭收入的贫困大学生的匿名、利他、依从、情绪和紧急亲社会行为没有显著的差异,而在公开亲社会行为维度上则差异显著。经进一步检验发现,300以下家庭收入的公开亲社会行为都高于其他收入家庭,也就是说300元以下家庭收入的公开亲社会行为表现最好。

四、主要研究结论与讨论

(一)贫困大学生亲社会行为在总体上表现良好

本研究的结果表明,贫困大学生的亲社会行为在总分为3.664分,总体上处于趋向“像我”的水平,分值处于中等偏上,这说明了在一般情况下,大多数贫困大学生愿意帮助别人。贫困大学生各个维度的得分由高到低分别是利他、紧急、依从、情绪、匿名和公开。本研究认为这一特点与亲社会行为不同的发展轨迹有关,不同年龄的个体所认同的亲社会行为是不同的。由于利他亲社会行为比其他的亲社会行为要求有更加复杂的观点采择能力(如要求进行抽象思维、预先思考和假设演绎推理的观点采择能力),所以,随着年龄的增长,个体的认知和思维水平不断发展,利他行为也不断增多,因此处于中期的青少年比处于早期的青少年更具有利他行为倾向去帮助别人[1]。

(二)经济水平与贫困大学生的亲社会行为并不呈正相关

本研究将贫困与非贫困、不同家庭收入、不同经济发展程度地区的大学生亲社会行为比较可以发现,经济水平的低下并没有制约贫困大学生生亲社会行为的实施,贫困大学生的亲社会行为总体表现良好,甚至经济较低的贫困大学生表现出了更高的亲社会行为水平,如:300元以下家庭收入的公开亲社会行为高于比起收入更好的家庭,昆明地区的依从亲社会行为高于广州的依从亲社会行为。这一结果表明:至少在我国现阶段,经济水平与贫困大学生的亲社会水平并无显著相关。

1.家庭经济地位较低的贫困大学生的公开亲社会行为表现最为优秀。公开亲社会行为是指在公开的场合表现的亲社会行为。许多研究表明,公开亲社会行为也与社会期望相关,因为获得他人的赞许常常影响着个体的亲社会行为的发生,有时与自我动机相联系,如帮助他人可以缓解自身的困境等等。高校中的大部分贫困大学生来自经济较为落后的农村地区,当就读大学来到城市时,发现周围很多同学的家庭条件较好时,便很容易会产生弱势的心理。在这种弱势心理的影响下,贫困大学生会比非贫困的大学生表现出更多的亲社会行为。因为作为弱势群体的贫困大学生,通过互助、合作等亲社会行为,能够帮助他们减少因经济困难而带来的环境压力,建立人际交往圈以减少孤独感[8]。

2.昆明地区的贫困大学生依从亲社会行为表现最好。本研究在学校所在地方面选取了广州、武汉、昆明3个城市,选取这3个城市主要是从经济发展程度方面考虑的,广州是经济发达城市的代表、昆明是经济较为落后城市的代表、武汉居于二者之间。通过对3个城市的亲社会行为进行分析比较发现,武汉、广州、昆明三地的贫困大学生亲社会行为在公开、匿名、利他、情绪和紧急各个维度上并不存在显著差异,而仅在依从上存在显著差异。在依从维度上,3个城市的依从亲社会行为的高低顺序依次为昆明、武汉、广州,也就是昆明贫困大学生的依从亲社会行为得分最高,而广州贫困大学生依从亲社会行为得分最低。这一研究结果表明经济的发达程度对贫困大学生的亲社会行为影响较小,经济较为发达的广州在亲社会行为上并未表现出较高的水平,甚者在依从亲社会行为上,经济较为发达的广州反而显著低于经济较为落后的昆明。

本研究认为经济水平与贫困大学生的亲社会行为并无显著的相关关系,并且支持乐国安、李文姣提出的“弱势引发亲社会行为”。但在个体的社会化过程中,作为一种社会行为,亲社会行为受到特定的社会情境、社会责任意识和社会价值取向等多种因素的影响。“价值取向,特别是亲社会价值取向作为价值观的一部分,是在社会化过程中受外界影响逐渐发展起来的,并且是亲社会行为的重要动机因素。因此,只有综合考虑各种因素,才能准确解释亲社会行为的发生。”

(三)贫困大学生的亲社会行为更多受社会规范的影响

规范(norm)是指人们在特定环境下被要求如何行动、如何思考、如何体验的期望。规范是“反映和体现某一文化的价值的行为的规则”[9],是社会中的所有成员共同遵守的行为规则和标准。社会规范可以内化为个人的意识,使个人即使在没有外部奖励的情况下也会遵从。规范也是价值或理想的体现,但它比价值或理想更外显和具体,规范是针对实际行为而言的。

1.贫困大学生利他亲社会行为自我报告最多。通过贫困大学生亲社会行为的自我报告可以发现,贫困大学生自我报告最多的是利他亲社会行为,最少的是公开行为。利他亲社会行为是指自愿地从根本上想要使他人受益,明显地牺牲自己的行为。这种行为常常是在同情和帮助他人这一内化的规则、规范的影响下出现的。任何社会都有许多约定俗成的、无明文规定的行为标准,也就是非正式的规范。它们规定着人们在不同情境下的行为方式,指明哪些行为是不允许的或者是受到指责的,哪些行为是被接受的、受到鼓励的和可以得到报偿的。在我国社会文化中,助人为乐、舍己为人、大公无私、毫不利己专门利人等利他亲社会行为一直被不断地宣扬和传播,并被视为道德的最高准则而被人们推崇,在这样的社会文化环境中,个体耳濡目染受到该社会规范的影响,并不断将这一规范内化,在行为上表现为利他亲社会行为。

2.贫困大学生女生的依从亲社会行为高于男生。长期以来,中国的文化和社会对男性和女性的期望一直不同,我们期待男性、女性扮演不一样的角色,表现出不同的行为方式和性格特点。具体来说,大多数社会期望女性比男性更温柔善良、更重视人际关系、更服从谦让以及在感情上起更多的支持作用,并且女性会在表现出这些行为后得到更多的鼓励和认可;同时大多数社会期望男性更加独立果断、具有支配性和强烈的成就动机等,同样地,男性也会因为表现出这些行为得到认可和尊敬。个体在发展过程中逐渐理解不同性别的特点以及社会对不同性别的期望,并将这些信息进行内化,形成符合社会期望的性别特征和行为方式。因此,女性常常会表现出更多的合作、谦让等亲社会行为,而男性的支配性、竞争性等特征则更容易表现出一些消极的社会行为。同时,男性的支配性和女性的合作谦让也导致在亲社会行为表现中,女性更倾向于听从特定的请求,表现出依从亲社会行为[10]。

3.师范专业的亲社会行为总体表现最好。贫困大学生在亲社会行为的6个维度上,无论各专业间的差异与否,师范除在公开亲社会行为水平最低外,在匿名、利他、依从和情绪亲社会四个维度上表现水平最高,在紧急维度上水平也仅次于文科。不同专业的贫困大学生在亲社会行为上表现出的差异显示出了教育对学生行为的规范。相对于普通高校的其他专业,师范专业在培养模式、课程设置、教育环境、教育方法以及学生的学习心态等方面,都具有很强的师范教育的性质和特点,专业性和独特性程度较高。专业教育的特点使得师范专业的学生具有其自身独特之处,主要表现为:

师范专业大学生培养的主要目标是中小学的优秀教师,因此,教师的素质结构对师范专业的学生培养具有指导作用。由于教师教书育人的职责,教师不仅要注重传授专业知识,还要能够培养学生积极的精神状态、良好的学习能力和社会责任感。因此,对未来教师——师范专业学生的培养,不仅要求要有完善的知识结构、较高的内涵修养、较强的责任意识,同时,“也应该具备积极的人格和较强的交往能力。”根据以往众多的研究表明,积极人格特质与亲社会行为有着显著的正相关,具有积极人格特质的个体可能更倾向实施亲社会行为。因此,相较于其他专业贫困大学生,师范专业的贫困大学生表现出了较高的亲社会行为水平。

[1]从文君.大学生亲社会行为类型的研究[D].南京师范大学,2008.

[2]寇彧,王磊.儿童亲社会行为及其干预研究评述[J].心理发展与教育,2003,(4).

[3]寇彧等.如何评价青少年群体中的亲社会行为[J].教育科学, 2005,(1).

[4]关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见[EB/OL].人民网.

[5]全国贫困生占大学生总数23%国家开通资助热线[EB/OL].腾讯教育.

[6]蔺秀云,方晓义等.云南省学生亲社会行为倾向发展趋势以及对学校适应的预测[J].心理发展与教育,2006,(4).

[7]寇彧,洪慧芳等.青少年亲社会倾向量表的修订[J].心理发展与教育,2007,(1).

[8]乐国安,李文姣.弱势引发亲社会行为——来自贫困大学生的实证研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2010,(6).

[9][英]安东尼·吉登斯著.赵旭东等译.社会学[M].北京:北京大学出版社,2003.

[10]Claire A.Etaugh Judith S.Bridges著.苏彦捷等译.欧美心理学译丛——女性心理学[M].北京:北京大学出版社,2003.

Study on the Pro-social Behavior of Poor College Students

DONG Yun-chuan,LI Mei,HU Jin-lian

(Institute of Higher Education Research,Yunnan University,Kunming 650091,Yunnan)

The study analyzes the status quo and characteristics of poor college students'pro-social behavior through questionnaire by taking them as its study object.The results shows that the pro-social behavior of the poor college students are generally good,economic level has no obviously positive correlation with their pro-social behavior and their pro-social behavior are mainly affected by social norms

poor students,college student,pro-social behavior

C912.68

A

2095-6266(2014)02-015-05

2014-6-4

教育部人文社科研究项目西部课题“边疆地区大学生亲社会行为影响因素的系统研究”(K3030186)。

董云川(1963-),男,云南昆明人,教授,博士生导师,主要从事高等教育学研究;

李梅(1984-),女,安徽阜阳人,硕士,主要从事高等教育学研究;

胡金连(1982-),云南昆明人,彝族,讲师,博士研究生,主要从事大学德育研究。