科技投入产出效率及优化分析

——以杭州生物医药产业为例

□ 周旭霞 韩丽峰 杨莲芬

科技投入产出效率及优化分析

——以杭州生物医药产业为例

□ 周旭霞 韩丽峰 杨莲芬

科技投入是推动产业发展的动力和源泉,本文选择数据包络分析法(DEA)抽取杭州24家生物医药企业,进行科技投入效率评价,并选取杭州天和生物医药产业园进行案例分析。研究结果表明:生物医药产业的平均效率指数很低。最后,从产业、政府层面分别提出相应的对策建议。

科技投入 产出 效率 生物医药 优化

科技创新离不开科技投入,科技投入是推动产业发展的动力和源泉,其投入数量和使用效果直接影响产业的科技水平和科技竞争能力。科技投入是全社会总投资的一部分,科技投入本身是一种科技投资,它可以促进相关产业部门、经济部门的经济增长。科技投入的增加,对高新科技的产生、推广应用,产业化以及拉长产业链条,直至最终形成新兴产业部门等有着很强的推动力。[3]科技投资是全社会投资中十分超前、活跃的组成部分,科技投资效能的加强改变了全社会资本积累的模式,有利于由构建“硬条件”为导向向构建科技为基础的“软实力”为导向的转变,完成建设创新型国家的战略任务。[4]

由于科技资源的稀缺性与约束性,科技投入总是有限的,因而投入的针对性、合理性和使用的有效性极为重要,也是制定和调整科技投入等产业政策的重要依据。本文试图以杭州为例,对生物医药产业的科技投入效率进行评价,了解生物医药产业科技投入的规模和效果,发现目前存在的主要问题,并提出一些建议供相关部门参考。

一、科技投入效率的研究综述

科技投入一直颇受社会的重视和研究者的关注,早在1957年,Solow引入全要素生产率TFP对哈罗德-多马模型进行批驳,认为除了资本和劳动外,全要素生产率——即技术,会促进经济增长,政府长期、稳定的科技投入对于企业的创新意识有长期影响。对科技投入效率的研究起步于上个世纪90年代,Segerstrom[1]把科学技术引起的创新分为水平创新和垂直创新两部分。该模型认为科学技术对经济长期发展的影响,取决于创新能力的强弱和科学技术补贴的方向:当技术投入支持垂直创新而垂直创新是经济增长的更强的推动力时,技术投入能促进经济长期发展。Wallsten[2]对小型企业的科技投入进行分析,发现对小型企业的政府补贴会完全挤出企业自身融资的科技投入。科技投入是一项战略性投资,各个国家都在不断地增大科技投入,以形成属于自己的核心竞争力,在世界舞台上抢占制高点。对科技投入效率的研究有助于我们了解科技资源的配置效果,进而寻求更为有效的手段对资源进行合理利用。

我国学者近年来对科技投入也进行了有益的探索,研究成果主要有以下几个方面:

一是比较国与国之间科技投入的效率,分析本国科技投入不足之处。孟祥云等[5]在分析我国科技投入状况的基础上与发达国家进行比较,通过建立数学模型研究经济增长对科技投入的影响。华锦阳等[6]比较了各国科技投入总量、结构及经费来源,进而分析了我国科技投入体制中存在的不足之处。

二是比较各个省市科技投入的效率,寻求影响区域科技投入效率的原因。孙峰等[7]将江苏省财政科技拨款的总体状况与广东、北京等省市财政科技拨款及其他科学技术支出进行了比较,指出江苏省其他科技技术支出还有很大的提升空间。李博[8](PP53-68)在文章中分析表明,就各省区工业企业科技投入有效性而言,东部地区整体要高于中西部地区,西部地区由于产业结构等原因,科技投入的有效性高于中部地区。

三是研究区域科技投入的效率。田中禾[9]应用模型对甘肃省科技投入产出效率进行了评价。李东英运用实证与规范相结合,定性与定量相结合,从效率角度研究了陕西省科技投入的相对效率与经济增长的相关关系。

四是研究具体领域或行业科技投入的效率。吴淑娥等[10]将科技园区作为研究对象,研究西安高新区2008年科技投入、产出绩效之间的关系,分析了其影响因素并提出了相关的建议。叶园胜等[11]将R&D经费支出、科技经费筹集和科技人员数量做为科技投入的内容,通过灰色关联法计算出浙江省科技投入和农业经济增长之间的关联度。

从研究内容上来看,学者或是站在国家整体的角度,或是站在本地区的角度对科技投入与经济增长和科技投入的效率进行研究,而针对某一具体行业(产业)的科技投入研究较少。从研究方法来看,运用数据包络分析法(DEA)、因子分析法(Factor A-nalysis)、层次分析法、灰色关联度分析法等多指标综合评价已成为热点。

二、杭州生物医药产业DEA分析

自“十五”起,杭州开始“新药港”建设,经过多年的培育和发展,逐步形成特色鲜明、技术先进、产业链完整的现代生物医药产业体系。2012年,全市生物医药规模以上工业销售产值373.50亿元,工业增加值160.31亿元。2013年,生物医药工业销售产值424.48亿元,增长10%;增加值175.13亿元,增长3%。2004年起,市财政每年安排2000万元的医药产业发展资金;2011年,市财政安排近4000万元的医药产业发展资金;2012年,国家、省、市财政安排医药产业资金8723万元,用于发展生物医药产业项目。

到2015年,杭州生物医药产业力争培育50个销售额超亿元、科技含量高的重点产品,新产品产值占工业总产值的比重达到35%;规模以上生物医药企业平均研发经费占销售收入的比重(R&D)达到5%,开发20个以上具有核心自主知识产权的生物医药新产品;致力实现“3115”发展目标(即3个中心,销售规模超1000亿元,10家企业产值超50亿元,50个产品超亿元)。

(一)研究方法的选择和介绍

本文选择数据包络分析法(DEA)。DEA无需事先确认所选指标的权重,可以避免指标权重赋予的主观因素。其次,DEA在评价多投入和多产出的决策单元有效性时具有优势,即在既定的投入水平下产出是否达到最大或者是在既定的产出水平下投入是否尽可能少。DEA的模型有很多,本文使用的模型,是考察决策单元是否达同时“技术有效”和“规模有效”的评价模型。该模型分为输入型和输出型。输入型(input orientated)从投入的角度,在现有产出的规模下,使得投入尽可能的按照倍减少,即求的最小值。从这个角度而言,在现有的产出下,投入尽可能地少,达到技术有效的企业投入是最少的。这是我们主要使用的分析模型。输出型(output ori-entated)是从产出角度,在现有投入规模下,使得产出尽可能的按照倍增加。即通过现有的投入,实现产出的最大化。

(二)分析指标与样本企业

科技投入是为了支持科技活动的展开而在人力资源与财力资源上的投入,人力资源的投入是诸多科技资源中的核心,而财力资源的投入则是开展科技活动的基础,纵观各学者的研究文献,在科技投入评价指标的选取上大多都是按照这两个维度进行的。评价科技投入的产出效率时,需要同时考虑投入和产出的指标,为了方便DEA方法的操作,评价指标数量尽量少,科技投入选取人力资源和财力投入两方面的数据,产出则选择体现科技学术成果和新产品的产出水平。

一般来说,样本企业的数量即决策单元DMU的个数应该超过选择的输入输出指标数之和的两倍,本文随机抽取了24家企业。另外,为了精确计算杭州生物医药产业2013年度的科技投入效率,在数据分析前,剔除了投入、产出数据均为0的企业,以及无法比较数据和去年投入今年才有产出的企业。

(三)生物医药企业DEA计算

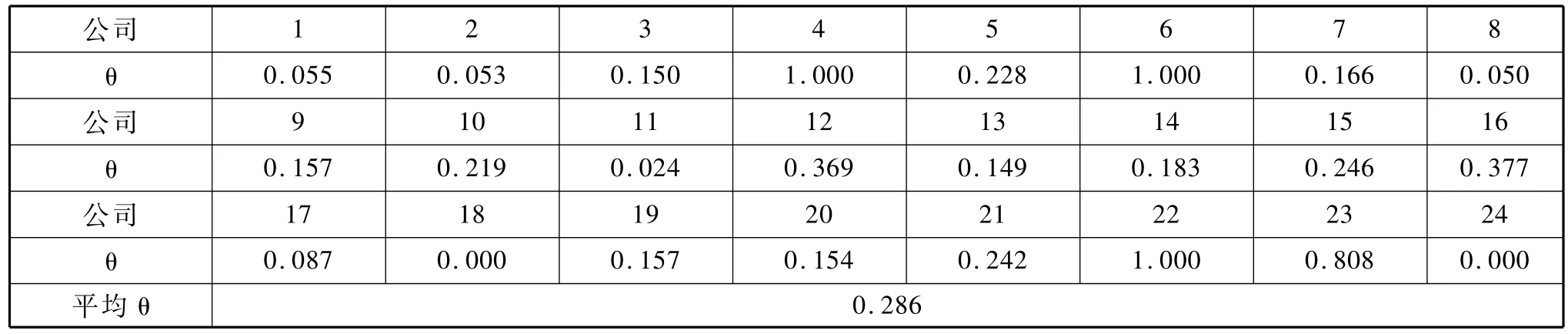

1.计算企业的效率指数。将抽取的24家生物医药企业,根据设定方法,从投入角度考察企业在现有产出水平下的科技投入效率。产出指标选取有效发明专利数(项)和新产品销售收入(千元);投入指标选取全时科技人员(人)和企业内部用科技活动经费(千元)。采用输入型模型进行数据处理,计算结果见表1。

表1 生物医药产业效率指数及平均

上表数据显示:杭州生物医药产业DEA有效企业占产业的比重较小。24家企业只有三家达到了DEA有效;产业内DEA无效企业的效率指数普遍不高。21家企业相对于产业内科技效率最好的企业来说存在不同程度的无效投入,效率指数多数在0.1~0.3之间。另外,有2家企业的效率指数为0,主要是存在产出时滞的现象。

2.计算产业的平均效率指数¯θ。根据各家企业的效率指数,对其进行算术平均。结果显示:生物医药产业的平均效率指数很低。DEA无效企业的效率值在较低的一个数值区间徘徊,其中,效率值在0.2及以下的企业有13家,占到了样本企业数量的一半以上;样本企业的科技投入效率水平比较平均,仅少数几家企业的效率比较高。

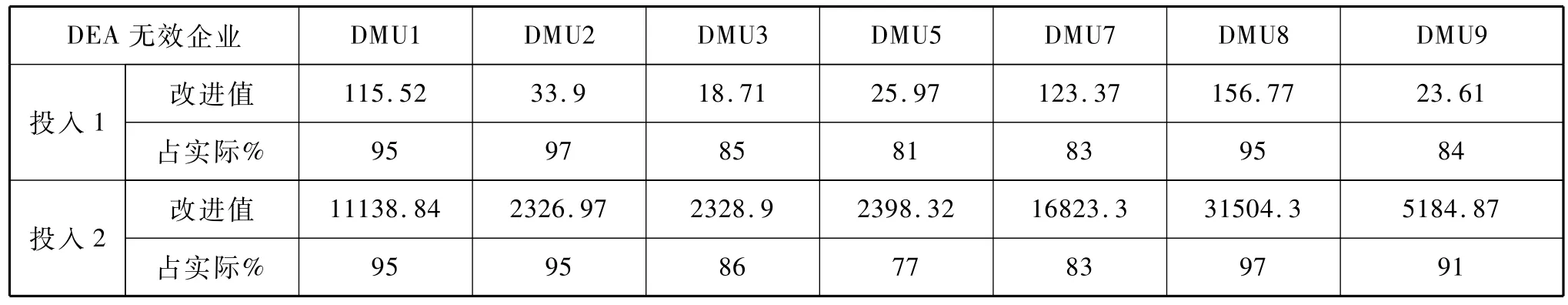

3.以模型计算的目标投入为参考对象,分析企业可以改进的投入指标。基于投入角度,在现有规模下将所有未达到DEA有效的企业进行改进,按改进值占现有投入比值情况进行统计,如表2所示。数据表明:在生物医药产业内,DEA无效的企业相对于有效的企业来说,科技投入的使用效率存在较大差距,在人力、财力方面,生物医药产业都有很大的提升潜力。

表2 生物医药产业投入改进值及其占实际比重

D M U 1 0 D M U 1 1 D M U 1 2 V D M U 1 3 D M U 1 4 D M U 1 5 D M U 1 6投入1 改进值D E A无效企业2 3.4 2 2 2.4 5 3 0.2 9 1 6 3.4 2 4.9 1 8.8 4 7.4 8占实际% 7 8 9 8 6 3 8 5 8 2 7 5 6 2投入2 改进值 8 2 9 7.8 4 5 5 0.4 8 3 3 3 9.4 5 2 4 4 1 9.9 3 5 6 2.9 7 4 0 2 5.1 9 1 9 3 6.9 8占实际% 9 1 9 9 6 3 8 5 9 7 7 9 7 5 D E A无效企业D M U 1 7 D M U 1 8 D M U 1 9 D M U 2 0 D M U 2 1 D M U 2 3 D M U 2 4投入1 改进值2 4.6 4 2 1 3 5.4 2 2 1.1 6 2 8.8 1 4.0 3 4 0占实际% 9 1 1 0 0 8 4 8 5 7 6 1 9 1 0 0投入2 改进值2 4 1 8 6.1 5 3 3 2 1 0 3 7 0.8 3 0 4 5 4 1 0 1.6 2 6 1 4.2 5 4 0 0占实际% 9 8 1 0 0 9 3 8 7 7 6 4 1 1 0 0

(四)企业科技投入效率分析

从表2可以直观地看到,除了DMU23,其他企业不论从人力资源投入还是经费投入,与产业内DEA有效企业相比,资源利用效率都有较大的改进余地,因为有一半以上的投入对产出没有多大贡献。由于样本企业的科技投入效率普遍不高,只有为数不多的几家样本企业科技投入达到有效率。

根据以上分析,生物医药产业的平均效率指数普遍不高,通过对DEA无效企业的投入改进值计算,大多企业的人力资源、财力投入需要进行大幅度的削减,才能达到该产业理论上最有效的产出水平。

三、杭州生物医药产业园案例分析

为了从整体上把握杭州生物医药产业科技投入效率,本文采用点和面结合的分析方法,再选取具有代表性的生物医药产业园进行案例分析。

(一)案例选择

本文选取杭州天和高科技产业园,天和是一个面向高科技产业,以生物医药企业为特色的孵化器、加速器和产业园。现园区共有企业64家,均由本地企业家或者海归人员发起成立,这些企业大部分成立不到5年,由于资金限制,没有自有经营场所,企业成立初期在厂房设备、技术人员、组建销售团队方面存在较大压力。生物医药企业自成立到产品的试制与生产需要经过多重认证,对于成立初期的企业来说问题较大。科技园依靠资源优势,搭建了科技创业服务平台、政府服务平台、人力资源服务平台,为这些生物医药高新技术企业提供融资、科技、成果转化等服务。

(二)数据获取与分析思路

在进行案例分析时,所使用的数据主要是由各调查对象根据项目组事先拟定的调查提纲进行归集并反馈得到,除此之外由项目组成员根据实地访谈之后整理获得。

本文主要从以下四个方面对案例产业园进行分析:第一,科技投入资金的来源分析;第二,科技投入资金的去向分析;第三,科技人力资源投入情况分析;第四,科技投入问题与对策分析。

(三)案例园区的调查分析

笔者对科技园有限公司进行了访谈,收集到园区内9家企业的调查反馈表,以此为基础,对生物医药企业进行案例分析。

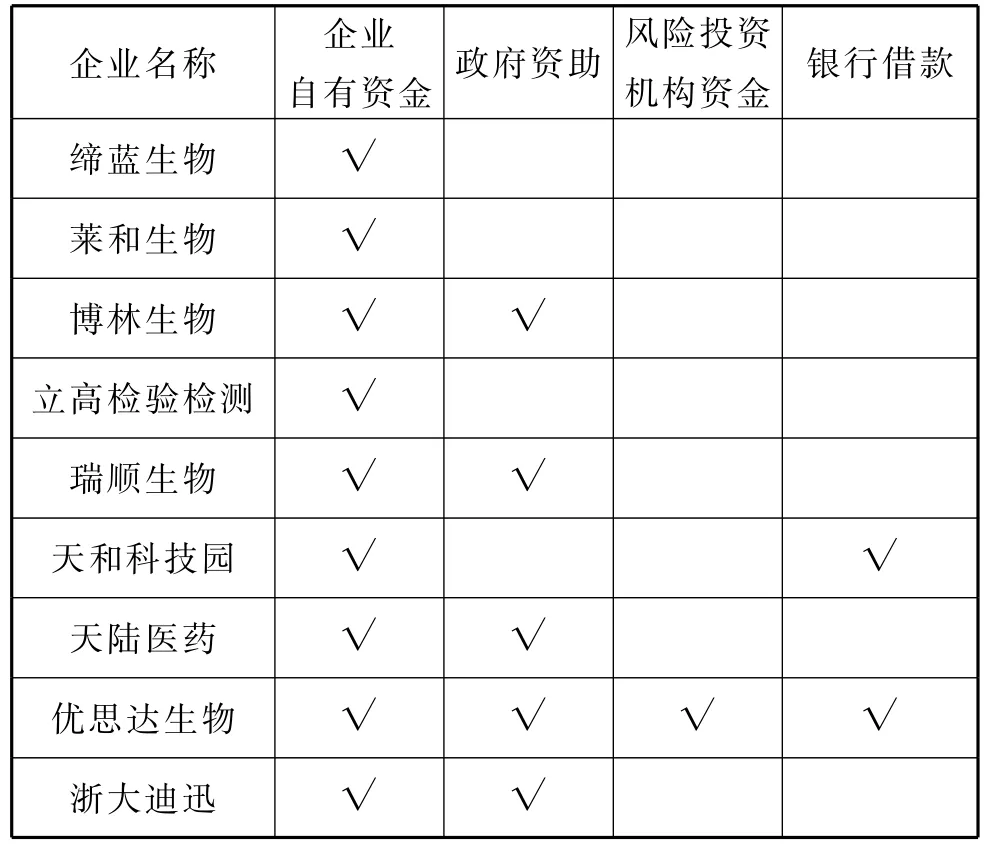

(1)科技投入资金的主要来源。园区内企业大多处于初创期,科技投入的资金来源是:一是企业自筹,资金量占50%以上;二是政府支持,主要是人才资金补助;三是外部投资,较为常见的是双方事先约定好产品投产后的股权分配比例,前期投入所需的资金全部由外部注入;四是银行借款,通过向银行等金融机构借款来获得科技投入资金。9家生物医药企业科技投入资金来源如表3。

表3 园区企业科技投入资金来源表

由于调查表回收数量有限,无法对园区内所有生物医药企业进行统计,但从上表9家企业的统计中仍然可以看到:自有资金和政府资助仍然是企业科技资金投入的主要来源;资金获取来源并没有局限,少数企业科技资金通过银行和风险投资机构获得。

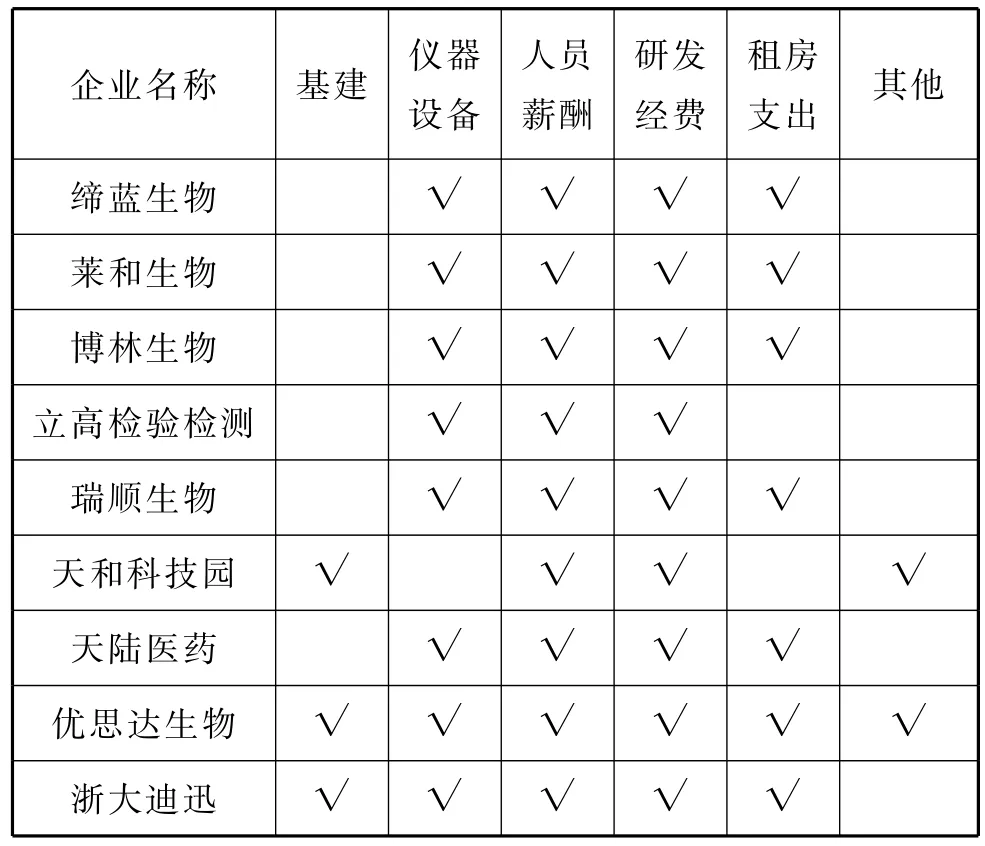

(2)科技资金的主要去向。天和高科技产业园区内大多数处于初创期的生物医药企业目前还在进行前期投入,科技资金用于以下方面:①厂房和仪器设备;②科技人员经费和组建销售团队;③生物诊断试剂、生物药品研发;④开展项目、维持各部门正常运行。园区内各企业科技资金的主要去向见表4。

表4 园区企业科技资金去向表

科技园负责基础建设,为生物医药企业提供平台。生物医药企业前期投入的主要压力在于厂房等基础设施的建设上,由于资金压力很难依靠自身搭建起一个良好平台展开研究工作。科技园依靠自身的资金优势,大力投资于基础建设,为企业展开后续研发提供了前提保障。

生物医药企业科技资金主要由仪器设备与研发经费构成。由于不需要在厂房等基础设施上大举投资,企业只需支付相对较少的租金用于厂房的租赁,将科技资金的集中用于仪器设备的采购与研发费用的支出。

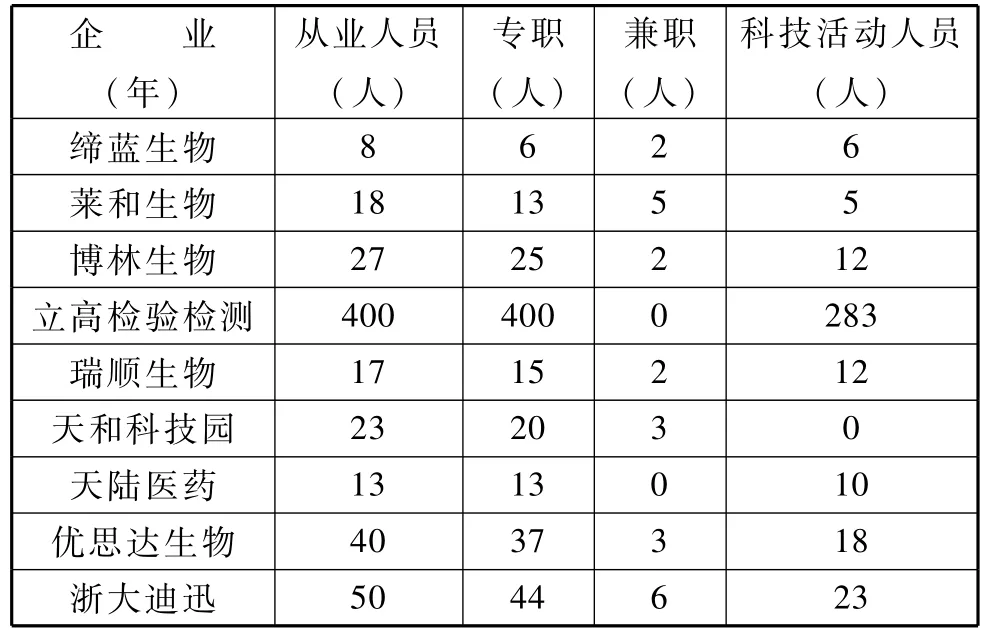

(3)科技人力资源投入情况。从人员数量上来看,企业平台大小决定了人员数量,一般来说,平台较大的企业拥有科技活动人员在20~30人左右,平台较小的企业科技活动人员在10人以下,我们将收集到的9家企业的从业人员情况归集见表5。

表5 园区企业科技人力资源情况表

初创期的企业人力资源投入较少,原因是还没有将开展科技活动的平台建立起来,但是随着持续投入,对科技活动人员的需求将逐渐成为企业的头等大事。

从访谈中得知,园区内企业从业人员(包含科技活动人员)的学历均为本科以上,硕士及以上人员占科技活动人员的30%左右。其中这些硕士及以上学历的人员一般都是企业的初始创办者,是带技术、带项目的领军型人才。

(4)科技产出情况。科技投入具有时滞性,对于生物医药企业来说,只有将产品研制出来,并成功投放于市场,才有可能获得收益,投入到产出需要的周期相对来说较长。园区内生物医药企业大多数成立时间较短,前期投入的进度也各不相同,总体来说,企业目前处于只投入而产出较少的阶段。新产品的研制需要时间,特别的,生物医药产业的新产品需要通过严格的审批才能获得生产许可。从收集到的资料来看,大多数企业没有经济、技术产出,有科技产出的企业其产出主要是样品、专利和论文。如优思达的防污染核酸试纸条快速检测装置,现已获得美国专利局的授权。该技术申请了中国、日本、欧盟和国际PCT专利,并已销往美国、新加坡、加拿大等多个国家。优思达还与比尔及梅琳达·盖茨基金会正式签署资助协议,盖茨基金会为优思达提供1127万美元的资助,支持其进行“艾滋病病毒载量床旁诊断技术”和“结核病分子检测技术”等项目的研发,并为其诊断产品的生产和注册提供技术支持。瑞顺生物流式细胞仪用溶血液2014年1月通过了国家医疗器械注册认证,标志着该产品可进入临床市场销售和宣传。浙大迪迅的吴善东教授团队联合浙江大学医学院、广州医学院三大团队合作创新成果“支气管哮喘诊断和治疗新技术及诊治新技术应用”荣获2013年国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖。

(5)科技投入存在的问题。一是资金问题。生物医药企业在前期投入需要大量的资金来搭建平台、维持系统运行。从后期来看,企业发展是通过较小项目的成熟获利,再进行扩大投资的模式。产品的研制开发具有风险性,所以资金的压力并没有减轻太大。二是人才问题。随着企业前期投资的陆续完成,企业即将进入开发生产的经营环节,现有的人力资源远远无法支持企业正常的运作。企业需要各方面的人才通力合作才能创造良好的效益。目前企业面临的一个巨大的难题就是人才引进。对于科技活动人员来说,除了具有专业的知识储备之外,还需要具备对生物医药行业足够的了解;另外,企业需要产业化方面的人才,因为产业化的运作才能为企业带来经济效益,以此来支持未来的发展。这两类人才目前的缺口较大,这直接导致了企业研发能力的不足,对未来形成阻力。三是政策问题。政府对生物医药企业的支持政策有不少,主要是人才方面的资金支持,例如“雏鹰计划”、“5050计划”等,企业普遍反映现有政策的针对性太强,例如“5050计划”中只有领头人员与其团队成员才能享受一定的住房补贴,大部分人享受不到;生物医药产品注册审批苛刻,对企业乃至整个生物医药产业限制较大;由于行业从投入到获得收益的周期较长,而政府一年一度的绩效考核制度,对生物医药其实是不利的。

四、政策建议

通过对杭州生物医药产业科技投入效率分析,发现企业的科技投入效率普遍不高,DEA有效的企业数量较少,针对行业层面与政府层面科技投入效率的提高提出几点建议。

(一)行业层面

1.拓宽企业科技资金来源。从目前来看,企业科技资金来源结构普遍比较单一,支撑科技投入的资金主要是来自自身。企业作为科技投入的主体应该认识到,来自政府部门的资金支持是有限的,企业自身的经营状况的好坏直接影响了科技投入资金的数量。科技资金得不到充足的保证,不利于技术进步。建议:针对自身的资源优势,拓宽科技资金来源的渠道,保证企业科技资金的持续稳定投入。企业可以通过银行借贷款、进行知识产权质押融资、引进其他金融机构投资等方式筹集科技资金。

2.加强原创技术研发。在科技资金的运用方面,存在投入低效的现象,通过案例分析可以看到,这些企业的科技投入多为有形资产,企业技术的创造路径是“引进—吸收—消化—再创造”,这一过程占用了大量科技资金,相对而言科技人员的投入较少,降低了资金的使用效率。建议:鼓励并支持企业原创技术研发,提高和改善企业研究条件、研究人员的待遇,与高校展开深入合作,以更多的资金支持高校技术资源进行原创技术的研究。

3.改善科技活动人员结构。企业的科技创新主体是人员,科技人员的结构在一定程度上决定了企业技术实力的层次。生物医药产业的科技人力资源都存在着不同程度的无效投入,这些无效的人力投入主要是指企业科技人员中高层次的研究人员数量比例小,造成人工成本增加速度超过了科技产出增加的速度。不少企业都存在着人员缺口,但这个缺口并不是人员数量不足引起的,大多数企业缺少的是行业、技术前瞻性研究人员以及高级项目经理等人才。建议:加强科技人员的技术培训,在未来的人才引进过程中更加侧重于高层次人才的引进,适当提高研究人员的待遇,提升企业科研团队的层次。具备较强科研实力的人才队伍有利于企业原创技术的形成,从而降低有形资产对科技资金的占用率,提高科技产出的效率。

(二)政府层面

1.政策制定应与产业导向相适应。政府相关部门在制定高新技术企业人才政策时所设定的门槛过高,对人才的吸引力不强。我们认为,在开始阶段应降低享受政策的人才标准,有利于人才的引进,当一个领域内拥有较多人才时,供求关系的改变会在人才中形成一个良性竞争的态势,有一部分优秀的人才会脱颖而出,使得人才资源在企业中得到较为有效的配置,同时,人才之间的竞争也有利于推动产业的技术进步。笔者认为,政策制定应该与政府产业的导向相适应,针对具体产业适当放宽人才支持的政策标准,以吸引更多的人才。此外,给予企业更多在人才房配置上的主动权,比如根据企业的规模或某一经济指标进行人才房的配置,使企业拥有一定的主动权,为吸引高级人才增加砝码。

2.建立人才交流平台。一个产业的科技水平单靠企业各自的科技投入难以快速发展。我们看到,不少企业的技术创新实际上更偏向于对外来技术的引进再改造,由此一来,产业的发展就必然受制于外来技术的发展,无法走在前沿。对于一些大企业来说,建立人才交流平台的需求往往大于对政府相关部门科技资金的支持需求,因为企业本身不缺资金,人才交流平台更有利于企业技术的进步,从而进一步降低科技投入成本。因此,建议政府相关部门针对生物医药产业建立人才交流的平台,这个平台应该是较宽松的,在这里允许人才在企业之间进行租借、交易,这样有利于企业间在相同技术上协同合作,最大程度上少走一些弯路。

3.完善国有企业领导考核机制。在国有企业的领导实行任期制度这个大背景下,一些企业高层领导为了在其任期内搞好企业经营业绩,在科技投入上容易有短视的行为。科技产出相对于科技投入在时间上存在滞后的特性,企业领导层在做战略部署时放眼于未来,则可能在其任期内因为增加了科技投入的成本而使得绩效考核不理想。这是由于目前国有企业领导的考核体系中,更多注重的是经济性的指标。因此,建议对国有企业领导考核时,在考核指标中新增几个与科技投入有关的指标,如企业的R&D经费投入、发明专利数、专有技术数量等,经济性指标的考核应该是动态的,这样有利于国企领导层摆脱绩效考核的束缚,在科技投入上放眼未来。

4.有侧重地针对不同规模企业提供相应的支持。规模较大的企业(如规模较大的国企、民企)依靠本身自有资金完全可以支撑企业的科技投入所需,这些企业对政府相关部门的资金需求并不迫切。相比之下中小企业更渴望政府能给予较多的资金来支持企业开展科技活动。因此,建议政府在对整个行业进行普遍支持时,关注不同规模企业的需求,在政策上有所侧重。比如,根据企业的规模或新产品销售额等经济型指标对产业内企业进行分类,给予在标准之上的企业相应的技术创新称号、或授予领导层优秀企业家称号,这些“无形资产”都能够增加企业的知名度与行业影响力;对于中小企业则更加侧重于资金上的支持,比如增加资金支持力度。与此同时,明晰国家战略技术的方向,省级政府加大对企业的支持力度,以给予企业更充足的科技资金支持。

5.分行业制定不同标准评价科技投入的效果。目前对企业科技投入评价的主要依据是经济性指标,一些企业的特殊情况未考虑到评价过程中来,因而无法全面地对其进行科技投入的评价,例如评价具有环境产出的节能环保产业企业和一些软件产业企业时,经济性的指标就显得不够全面。建议相关部门评价科技投入时针对企业的投入和产出特点分别设定评价指标,对如企业科技投入进行评价时,不仅关注产出的获利性,而且关注科技投入所形成的技术储备情况,同时需要政府部门做好知识产权保护工作,这样才能从企业获得合乎实际的数据进行评价。

[1]Segerstrom,P.(2000)“The Long-run Growth Effects of R&D Subsidies”Journal of Economic Growth Sep 2000Vol.5,Iss 3.

[2]Wallsten,S.J.(2000),“The Effects of Government-Industry R&D Programs on Private R&D:the Caseofthe Small Business Innovation Research Program”,RAND Journal of Economics,31.

[3]黄昊.海浦东新区科技投入对广西北部湾经济区科技投入的启示[J].未来与发展,2011(7).

[4]郭戎.国的科技投资:理论、现状与创新[J].中国科技论坛,2012(1).

[5]孟祥云、孟祥红、程桂荣.济增长对科技投入影响的实证研究[J].情报科学,2004(8).

[6]华锦阳、汤丹.技投入体制的国际比较及对我国科技政策的建议[J].科技进步与对策,2010(5).

[7]孙峰、孙逊.苏省与兄弟省市政府科技投入水平比较[J].企业科技与发展,2012(3).

[8]李博.国省际工业企业科技投入有效性比较研究——来自30个省(市)的数据[J].科学决策,2010(7).

[9]田中禾、吴青松.C~2GS~2模型在甘肃科技投入产出效率评价中的应用[J].系统工程,2008(5).

[10]吴淑娥、王育宝、黄振雷、仲伟周.于SEM的科技园区企业科技投入与产出绩效关系的实证研究——以西安高新区为例[J].中国科技论坛,2012(1).

[11]叶园胜、陈修颖、韩娇、张健.技资源投入与农业经济增长的关联分析——浙江省案例[J].科技管理研究,2012(2).

(责任编辑:李贝贝)

C931.1

A

1243(2014)06-0078-07

作者:周旭霞,杭州市社科院经济所副所长,研究员,硕士,主要研究方向:区域经济。邮编:310006;韩丽峰,中共杭州市委党校马克思主义基本理论教研部副教授,博士,主要研究方向:科技政策。邮编:310024;杨莲芬,浙江外国语学院国际工商管理学院教授、博士,主要研究方向:企业财务管理和科技评价研究。邮编:310012

2013年度浙江社科规划课题《财政科技投入产出效应及优化研究》(13NDJC02YBM)、2014年度杭州市社科院杭商研究中心基地项目(2014JD26)阶段性成果。