利用行动研究法培养生物发散性思维的教学实践研究

许盛毓

【摘要】在高中生物教学中,培养学生发散性思维是提高教学有效性的重要手段。发散性思维的培养形式很多,哪种效果会更好呢?笔者尝试利用行动研究法,在教学实践中培养学生的生物发散性思维。本文分三部分,第一部分探讨行动研究法能培养发散性思维的理论依据,第二部分是行动研究法的实例研究,第三部分是研究方法的推广和总结反思。

【关键词】行动研究法 发散性思维

【中图分类号】G633.91 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2014)09-0178-02

1.利用行动研究法培养发散性思维的理论依据

1.1行动研究法是教师教育科研主要方法

行动研究法是一种不必人为控制和改变自然教学情况,既可定量分析又可定性分析,既能解决实际问题又能形成理论的教育科研操作的模式。行动研究法一般采用四个循环阶段来实施研究,即计划——行动——考查——反思,由于可操作性强、效果好,因此成为教师教育科研主要方法。

1.2发散性思维的特点决定了行动研究的必要性

每一个教学的内容都有一个关键的信息(问题),教师可以从一个问题出发,引导学生突破原有的知识圈,充分发挥他们的想象力,激励他们经不同途径,以不同角度去探索,重组眼前信息和记忆中的信息,产生新的信息,而最终既能使问题得到圆满解决,又能培养学生的发散性思维。

但是在学生利用发散性思维解决问题时,很容易与开始的问题偏离,如何及时的引导学生回归主线,这个只有在行动中才能发现问题。而且在初次教学设计中教师预设的教学流程能否有效地培养学生发散性思维,也必须通过行动研究才能得出结论,因此行动研究十分必要。

1.3行动研究法更有利于培养学生的发散性思维

教师是课堂的引导者,一般会通过一系列的教学环节来培养学生的发散性思维。通过行动积累经验,在行动中构建出发散性思维的培养方法。然后在进行教学反思,研究多种课例课型,在研究中完善和落实发散性思维的培养方法。这将更有效的提高教学效率,更有利于培养学生的发散性思维。

2.行动研究法培养生物发散性思维的教学实例

下面笔者以《生命中的能量》专题《第1讲:细胞代谢》为例,采用“计划——行动——考查——反思” 四个循环阶段来实施研究。

2.1第一次教学设计现状呈现

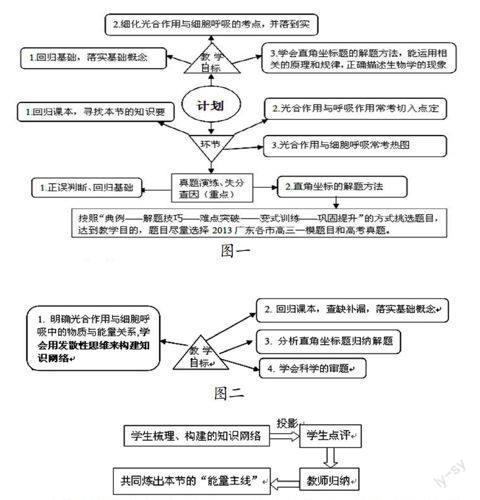

2.1.1计划(如图一)

图一

2.1.2行动

针对第一次的教学设计,对第一个教学班进行教学,发现以下环节存在问题:

a.“回归课本,寻找本节的知识要素”环节

学生只是机械的学习,无法调动学生的思维,无法达到教学目标。

b.“光合作用与呼吸作用相关知识常考切入点定位”环节

相关知识常考切入点比较多,发现学生存在的问题又难以深入解释,像蜻蜓点水,讲不透又讲的不到位,效果不好,学生只停留于知识的表面,无法形成知识网络。

c.“正误判断、回归基础”环节

很多学生在基础方面都不过关,对于课本的概念、课后练习的内容,没有花时间去学习,对于老师布置的看书作业,不知道如何看,如何回归课本,暴露出很多问题。

2.1.3考查

本节课的教学对象是高三2班(普通班)的学生(一模均分略低于广州市平均分),上课时主要是使用导学案引导学生学习,教学中发现了很多超出预期的问题,进而暴露出教学设计存在的问题,具体表现如下:

1)教学目标达成度低,教学效率不高。

2)学生不会回归课本,看书没有章法,知识缺漏较多,比如ATP是能量还是物质分不清。

3)学生没有体验如何构建知识网络,发散性思维没有得到训练,因此学习效果不好。

2.1.4反思

本节课的教学设计对学生的具體情况估计不足,教学目标达成度低,教学效率不高。如果进行修改,应凸显学案的引导作用,教会学生学习。要把构建知识网络过程和教会学生如何科学的回归课本作为教学重点来抓,并进行回归课本演示。

2.2第二次教学设计现状呈现(海珠区高三生物二轮复习公开课现场)

2.2.1计划

a.依据第一次的教学设计做出的反思,调整教学目标如下(图二):

图二

b.增加“专题的切入点和主线”这一环节

以能量为切入点,把与能量有关的知识点罗列出来,按照一定的逻辑关系,形成专题学习的主线,使学生更加明确本专题要学哪些内容,本节课位于专题的哪个位置。

c.把知识梳理作为教学重点,让学会用发散性思维来构建知识网络

d.回归课本、方法归纳、变式训练,反馈提升,这几个环节是发散性思维的另一种体现,也是在学生形成理性认识的基础上的第二次实践活动,是课堂教学的一次重要反馈。

2.2.2行动

a.梳理光合作用和呼吸作用的能量和物质关系,构建知识网络

教学原状:

这是本节重点教学目标之一,主要是鼓励思维的碰撞,鼓励任何形式的知识网络,老师只要指出科学性错误即可。

学生反馈:

学生存在严重的知识缺漏,比如对于光合作用和呼吸作用的过程不是很清楚。学生对于能量的相互转化关系混淆不清。认为光反应产生的ATP可以用于生命活动调节,认为能量就是ATP,认为呼吸作用产生的能量包含了电能、机械能等。学生在画图的过程中提出很多的疑问,并且与预期的结果相差较大,但是整个课堂因此也充满了活力,学生课后知识的掌握情况比较理想。

b.回归课本、方法归纳

教学原状:精选例题(2012山东卷2),引导学生解题,归纳出直角坐标题的解题方法。引导学生回归课本,找到课本原题对比,让学生重视课后练习题,不要一味的追求难题怪题。让学生认同“回归课本、方法归纳”也是发散性思维的一种运用方式。

学生反馈:认同回归课本的重要性,更加明确回归课本要落到实处,看书不要走马观花,能够归纳出曲线坐标图的解题方法。

c.变式训练,反馈提升

教学原状:通过变式1,巩固学生对“净光合速率与总光合速率”这一知识点,提高学生的作图能力。通过 变式2,引导学生对图表进行分析、紧扣“光合作用和细胞呼吸过程中物质和能量的关系”这一教学重点,反馈提升。教会学生使用发散性思维解决问题,从而做到一题多解,多题一解。

学生反馈:认同以能量作为切入点,可以将高考的重要考点串起来,光合作用与细胞呼吸之一考点伴随着图表考查的可能性很大,掌握这一方面的技能是必须的。

2.2.3考查

本节课的教学对象是高三4班(普通班)的学生(一模均分略低于广州市平均分),由于有布置課前预习,专题主线很清晰,在学生利用发散性思维构建知识网络图的时候,能够做到及时引导学生回归课本,填补知识缺漏。因此本节课目标达成度较高,听课的同行评价:这是一节高效的优秀二轮复习课,适合推广。

3.研究方法的推广和总结反思

3.1基于学情,在行动中优化教学设计

摸清学生的知识现状,找准切入点,进行适合本校学生的专题训练,不一定按照教辅用书的顺序安排教学,要在行动中不断的积累经验,根据学生的反馈,合理优化教学设计。

3.2在行动中培养学生的发散性思维,提高教学效率

在平时的教学中,教师要引导学生紧密围绕问题进行进行知识梳理和归纳,及时发现学生的知识缺漏和思维现状,鼓励学生不断完善知识框架;可以进行一题多解、多题一解、同考点不同形式等变式训练,让学生体验使用发散性思维解决问题的好处,在行动中培养发散性思维,提高教学效率。

3.3研究方法的推广和再探究

在高中的生物教学中,许多的课例课型都可以通过行动研究法来培养发散性思维,只要教师乐于实践,多反思、多行动,一定能够找到适合学生发展的方法。然后继续行动,进一步对发散性思维教学中运用再探究,效果好形成模式加以推广。

总之,行动研究法的使用既培养了学生的发散性思维,又促进了教师的专业发展;既教会学生运用发散性思维解决生物问题,又是提高学科成绩的有效途径。我们要遵循发散性思维的规律,及时发现学生存在的问题,及时调整教学策略,在行动中不断的优化和完善每一节课,以达到教学效率的最大化。

参考文献:

[1]李玉玺、陈锐在.《学会创造性思维》. 人民军医出版社. 2002-10-01

[2]顾来、陈培雨.谈高三生物二轮复习备考的切入点.教学月刊:中学版(教学管理)2012,03

[3]朱凤兰.浅谈“思维导图”在高中生物教学中的应用[J].中学生物学.2010,(07)