从乔治·穆南的翻译可行性限度理论看翻译过程中的母语优势

张 赟

(湖南工程学院 外国语学院,湖南 湘潭411104)

乔治·穆南(1910—1993),法国著名的语言学家和翻译理论家。他的翻译思想及理论在法国甚至是整个西方翻译理论界都具有重大的影响。他个人更是被译界视为“法国翻译语言学理论的创始人”。他首次鲜明地反对“不可译论”和“翻译万能论”两种翻译理论,认为“这两个极端的观点都只看到了翻译活动的一个方面,但实际上翻译活动是多面的”。[1]15他认为翻译是可行的,但存在一定的局限性,即翻译可行性限度理论。

一 乔治·穆南的翻译可行性限度理论

乔治·穆南对翻译界最大的贡献在于,他对翻译及翻译理论问题的研究已经远远超过了经验主义的探索范围。他运用自己在语言学方面的研究成果来分析翻译的理论问题,使用语言学派的许多研究方法以及研究内容来对翻译领域进行指导和分析,对翻译理论的发展起到了重要的作用。他的翻译理论,可以总结为以下几点:

(一)翻译确实是可行的

穆南一直认为翻译并不是完全不可行的。他通过分析论证,反驳了之前各派语言学家,如:沃尔夫、新洪堡特学派等关于“翻译不可行”的观点。同时,穆南还引入了普通语言学中的一个新概念——“语言共相现象”(universaux de langage)。乔治·穆南认为,语言共相现象为建立不同语言间的交际提供了基础。进而,穆南以科学的方法论证了不同语言、不同文化、不同文明间并不是不可渗透的、完全隔离的个体。也就是说,翻译是确实可行的。但穆南的理论又并不仅仅局限于此,在他看来,“各语言与各种文化之间的共性,构成了翻译的可行性或哲学意义上的可能性,而不同语言或不同文化之间的共性,则构成了翻译的必要性,同时也构成了翻译的障碍,在这个意义上说,翻译也是有一定限度的。”[2]117-120

(二)翻译的可行性存在一定限度中

虽然肯定了翻译的可行性,但穆南也一直坚持认为翻译存在着许多障碍,这些障碍构成翻译可行的限度,也就是说翻译只有在一定的范围内才是可行的。关于这一点,他采用了语言学的各种研究内容和研究方法,从语音结构、句法结构、语义结构等方面来分析论证。例如在词汇意义方面,穆南就提出翻译中词汇意义不对等现象的原因,主要是在不同文明下的词义与词义切割的不对等。借词就是在这种条件下产生的,它“几乎总是伴随着事物本身在广阔世界流传的,如果该事物不能通行各国,那么一种独特的文化现实迁移到另一种文化,就得采取另一种形式:用简明的定义来注释。许多外来语就这样带着它特有的词义逐渐被引入各种语言中,直到注释成为无用为止。”[3]28-19

例1:boomerang

例2:igloo

例1原意是指澳洲土著居民所用投掷后不中目标能飞回的飞镖。中文翻译为“飞去来器”,但翻译时必定要附上注释。澳洲文化与中国文化的不同,导致boomerang这个东西在中国文化中出现缺项,翻译时就只能造一个词来解释。例2也是同样,它本来是音译自爱斯基摩语,指爱斯基摩人用硬雪块砌成的圆顶小屋,但当时法国文化中并没有这样物品,只能使用借词。但现代法语中已出现这个词汇,专指爱斯基摩人的雪屋。

(三)翻译可行性限度是发展变化的

乔治·穆南对翻译活动的过程始终持发展辩证的态度。他认为翻译的可行性是存在于一定的限度中,而这个限度也并非是一尘不变的。他强调,奈达提出的“翻译就是归宿语言中产生与出发语言的信息之间最接近的自然对等”的论点是正确的,但是“如果把这个公式固定化,认为既然有两种语言,能自然产生相应的信息与译文,由此而产生的最接近的自然对等便可一次完成,这仍然是一种僵死的、反辩证的观点。”[1]275所以,随着人类各语言与文化接触越来越频繁,人类的认知水平不断提升,翻译的可行性也就不断的扩大。换句话说,翻译过程中所追求的最大限度接近原文,这个过程是永无止境的。

由此可见,乔治·穆南的论证在对译论的建设和发展方面都具有划时代意义。翻译理论的发展历程中一直经历着“翻译万能”和“不可翻译”相互对立、相互驳斥阶段,而穆南在此基础上提出“翻译是可能的,但它确有限度”,[1]278而这个限度也并不是一尘不变的,它会随环境、时代的发展变化而变化。这一发展辩证的观点使之前相互对立的“翻译万能”和“不可翻译”两派实现了相对的统一。

二 乔治·穆南的翻译可行限度理论的启示:充分发挥母语优势

胡庚申教授曾指出:“翻译是译者不断自我适应,优化选择的循环过程。这一过程的内在机制是:适应的目的是求存、长存,适应的手段是优化选择;而选择的法则是‘汰弱留强’。可以说,‘求存择优’——这既是译者的本能,又是翻译的本质,也是翻译的基本规律。”[4]1胡教授此处的“汰弱留强”和“求存择优”,其内在本质正是要求译者合理运作母语优势,不断克服翻译障碍。这也就是乔治·穆南所提出的,翻译的可行性限度问题,需要译者不断努力,来尽可能地扩大翻译可行性,使其最大限度地接近原文。

(一)母语作为源语的优势

母语作为源语有利于深化理解特定环境下的源语含义。既然在不同文化中,语言意义的切割都有所不同,那么在源语中的词汇含义都有它所特定的“上下文”。这个“上下文”既包括原文的整体,也包括当时的地理、历史、社会等,甚至扩展到整个文明。[5]47-50要深刻理解这个“上下文”,必然要求译者能够深入了解原文所处的社会背景、时代状况,以及它所包含的民族因素、文化因素、历史因素等等。

而译者都是生活在一定的文化环境中,若其源语是外语时,那么他在理解原作的时代背景或是文化环境时,难免会遭到母语文化定势思维的影响。刘必庆在《文化翻译论纲》中指出“从阐释学的角度来看,理解是对文本进行诊释的基础,而理解不是孤立行为,它不能脱离外在的现实存在。具体而言,理解是主体的‘精神生活’与客体世界的沟通、了解与认识,这个过程,伽德墨称为‘视野融合’。”[6]193也就是说,译者在接触原文之前本身就有一个“前理解”,即主体的前在经验和能力。所以,译者的理解过程并不是以零为起点的。译者的理解一开始己经受到了已有文化心理的干扰和原有审美取向的影响。因此,当源语为外语时,译者在通读、理解原作时,可能会遇到理解欠缺或理解错误的情况。特别是当源语是汉语的古诗词时,这种情况更加多见。因为汉语的表达较之西方语言更为含蓄内敛,讲究气韵和意境,而其中又以古代诗词为胜。这种内涵是西方译者非常难以把握的。

例3:林黛玉临终之前突然直叫道:“宝玉!宝玉!你好......”。(《红楼梦》第九十八回)

例4:杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声,东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)。(刘禹锡《竹枝词》)

例5:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚......(李清照《声声慢》)

首先,汉语的字义不仅仅是字典上所给出的意义。如例3中“好”这个词,它的对应法语是bien或者是bon,这大概没有什么异议。“宝玉!宝玉!你好......”。这里“好”的对应法语词也是bien或者是bon吗?你大概不会把此句译成 “BAOYU!BAOYU!Tu es bien......”。这个“好”字蕴含了黛玉太多欲言又止的细腻心思,只有了解中华民族内敛、腼腆的曲线性思维,才能真正理解这个“好”字带有的千层含义。

再有,字词除了有所指意义之外,还有情感义、引伸义、典故、隐喻及双关义等修辞义。有些语音上的双关意义只有了解中国文化和字词读音才能领略。如例4中“晴”和“情”是同音异义,译者不但要清楚了解“晴”和“情”的含义,更要结合上下文,了解整个文章的内涵和意境,才能真正理解两个“晴”(“情”)字所包含的双关含义。

最后,中国古代诗词的翻译一直是一项艰巨困难的工作。因为诗词的魅力在于它的意味,“诗所要传达的是意境;所谓意境似乎不是意念上的意味,而是境界上的意味;这意味更是不能独立于历史风俗习惯环境山河城市……”。[7]287而对于源语是外语的译者来说,他们却很难准确地解读这些“意味”,因为“‘味’包括种种不同的趣味与情感,而这些有非习于一种语言文字底结构又同时习于引用此语言文字底历史环境风俗习惯的人根本得不到”。[8]57-58例5中用七组叠词来表达词人孤独又凄凉的愁情,这十四个字没有一个愁字,却写的字字含愁,声声是愁,造成了一种如泣如诉的音韵效果。联系李清照的生平,可知她在金兵入侵、南渡避难之前的生活一直是优裕、安宁而美满的,而写作此词时,已是形单影只,孤身飘零,生活一下从幸福的峰巅跌入痛苦的深渊,这种情形与“乍暖还寒”的天气是多么相像啊,它让作者的身心一时都难以承受。怎么办?只有借酒驱寒,借酒浇愁。这句词要理解,首先要了解作者的生平经历,还要了解当时的时代背景,以及叠词的音韵效果等。这些意味要全部理解,对于异国译者来说确实很有难度。

综上所述,从理解的方面来说,译者应该发挥母语优势,深入了解作品的各项文化背景及其内在含义,为翻译做好前期的准备工作。

(二)母语作为目的语的优势

母语作为目的语有利于寻找最合适的语言共相,结合母语文化,实现再创造。翻译之所以可行,是因为存在有“语言的共相”。但在完全不同的两个文化体系中去寻找这种共相却并不容易,就像上文中提到的,有很多时候甚至会出现词汇甚至文化缺项的情况。而在不能寻求到完全等值翻译的情况下,如何来弥补空白,使翻译尽量接近原文,就是对译者的一大考验。若此时翻译目的语为母语时,译者便能更流畅的组织语言进行表达,结合目的语的文化背景,弥补各类文化和词汇缺项问题,熟练运用母语进行再创造,最终填平不同语言和文化之间的鸿沟。

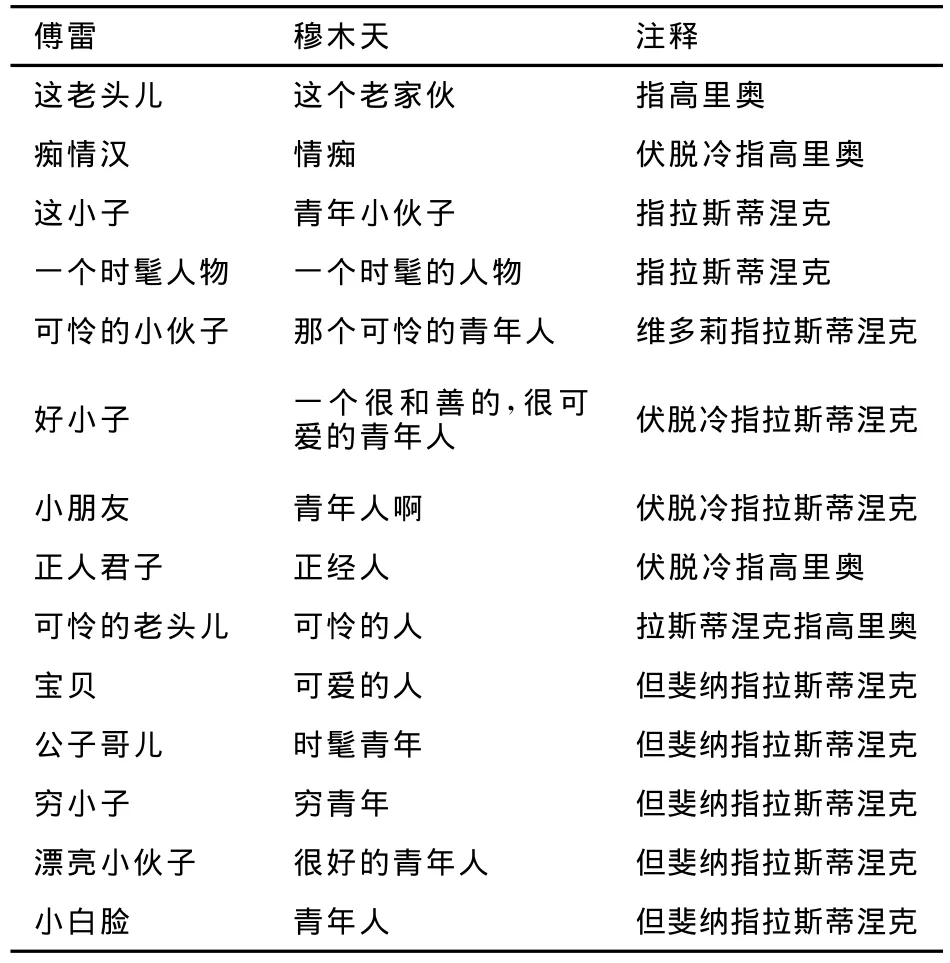

以傅雷先生为例。傅雷以为“‘创造中国语言,加多句法变化’,提出‘要求内容生动,非杂糅各地方言不可’,但这种创造与变化并不是完全模仿,而是试图寻找平衡,既引进长句的元素,又保留汉语的特点和语法。因此傅雷先生经常鼓励翻译界的罗新璋、宋奇等人从‘旧小说套语’和‘俗语土语’中汲取养分,‘充实词汇,熟悉吾国固有句法及行文习惯’,以便使翻译符合原文的风格,表达出原作的神韵,使翻译成为一个全新的艺术再创造过程”。[8]57-58例如,傅雷先生在翻译《高老头》一书中出现的“homme”(男人)一词,就用了多种不同的表达。同时,本文还引用了穆木天的译本以作比较的参考:

表一 关于homme一词傅雷译本与穆木天译本的比较[9]

此例中,法语原文一直使用的是homme(男人)这个词,在中国社交中,一般并不常用此词来称呼或描述,而会根据具体语境来采用合适的称谓。通过上文的比较不难看出,穆木天先生把homme基本上都翻译成了青年人,相比之下,傅雷就更加注重色彩的变化,突出译者的创造性,这样的译文才会更加充实丰满。傅雷以自己特有的审美眼光,认为“翻译应当像临画一样,所求的不在形似,而在神似”,强调翻译活动应该做到“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”,认为“行文流畅,用字丰富,色彩变化”是作为译文的基本美学要求。傅雷的翻译观,使他的翻译形成了独特风格,被译界誉为“傅雷体华文语言”。[10]

由此可知,从表达方面来说,译者应该要发挥母语优势,结合目的语的文化背景,行云流水,流畅表达,进而形成自己的表达风格,使原作品在新环境和新文化中获得新生。

三 结 语

译者所从事的翻译工作是与两种语言打交道的工作。而两种不同语言因为处于不同的文化体系中,他们的表达从词汇到句型都有各自的特性,语言的各自切割意义也有所不同,所以很难实现两种语言间的等值翻译。但翻译也并不是完全不可能的,翻译的实现只是有一定的限度,这种限度也是可以通过各种领域的努力而不断缩小,两种语言间的等值翻译在一定程度上还是可以实现的。但是,要实现语言一定程度上的等值翻译,就要求译者对源语和目的语都能熟练掌握。一方面,译者应当要注重自己的知识积累,特别是母语的语言知识以及文学、文化知识的储备。另一方面,译者还应将自己置于外语语言文化环境中(包括留学和国外生活等),以提高自己对外语的掌握程度,直至能达到“准母语”水平。从鲁迅先生到傅雷先生,再到许渊冲先生,这些翻译大家们,无一不是兼备上述两大条件。只有拥有良好的母语素养,才能充分发挥母语对翻译的正面影响,而只有拥有一定的外语素养,才能在一定程度上规避母语对翻译的负面影响。

[1]Georges Mounin.Les problèmes théoriques de la traduction[M].Paris:Editions Gllimard,1963.

[2]刘海云.试论乔治·穆南的翻译观[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2001(2).

[3]郑福熙.乔治·穆南论翻译理论问题[J].外语教学与研究,1986(1).

[4]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008(2).

[5]杨建刚.乔治·穆南论文学翻译的质量概念[J].中国翻译,1986(6).

[6]刘必庆.文化翻译论纲[M].武汉:湖北教育出版社,1999.

[7]郭建中.当代美国翻译理论[M].武汉:湖北教育出版社,2000.

[8]石 琼,潘爱华.傅雷先生的翻译人生[J].兰台世界,2010(17).

[9]金圣华.傅雷与他的世界[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,1996.

[10]李景端.傅雷被“捧高”了[EB/OL].和讯网:http://newssearch.hexunco.