某市不同科室临床护理教师职业倦怠感的调查研究*

魏雪梅,何 剑,胡定伟

(1 川北医学院附属医院护理部,四川 南充 637000,812582182@qq.com;2 川北医学院附属医院科技科,四川 南充 637000;3 四川省医学会秘书处,四川 成都 610041;4 四川省医疗卫生技术咨询所医疗技术鉴定科,四川 成都 610041)

1 资料与方法

1.1 调查对象

调查组于2011年11月18~28日,采取整群随机抽样,选取南充市6家二级甲等及以上医院的临床护理教师600人。

1.2 调查方法

1.2.1 一般情况调查表。

自编一般情况调查表,内容包括临床护理教师的一般情况,如科室、年龄、性别、教龄、学历等。

1.2.2 职业倦怠感量表。

采用MBI量表(MBI-HSS版本),该问卷包括3个分量表共22个项目,个人成就感(PA)8个条目(反向计分)、情感枯竭(EE)9个条目、去人格化(DP)5个条目。笔者等对此量表进行了修订:[1-3]由七级评分改为五级评分(1-极少符合、2-较少符合、3-中等符合、4-较多符合、5-完全符合),并进行信效度重测,修订后整个量表的内部一致性系数为0.861、各分量表的 Cronbach’sα 系数为0.71-0.90;修订后的量表3个因素共解释了54.822%的变异,表明具有较好的构想效度。该量表重测同质信度 Cronbach’sα=0.84。

1.2.3 评价方法。

单独对各分量表进行评价而不是简单地将被试在三个维度的分数相加来确定,如果个人成就感得分越低说明程度越严重,而情感耗竭和去人格化得分越高说明程度越严重。本组临床护理教师职业倦怠的检出率,根据群体分布大多呈常态分布的原理,依据MBI得分高低顺序划分3个大小相等的群体,并计算出各临界值的方法,本研究计算出各因子排序上1/3处的数值,以此作为临床护理教师职业倦怠不同程度的临界值。将职业倦怠3个因子中任何一个因子上得分高于临界值的被试界定为轻度倦怠,有两个因子得分高于临界值的被试界定为中度倦怠,3个因子得分都高于临界值的被试界定为高度倦怠。

1.2.4 资料收集。

利用晨会或教学会,由培训过的资料收集员统一指导语集体发放问卷并当场收回,现场发现有遗漏时请求被试填补。共发放问卷600份,回收问卷535份,有效问卷535份,有效率100%。

1.2.5 统计学方法。

应用SPSS17.0统计学软件处理,计数资料采用χ2检验,计量资料均采用(±s)表示;多组均数的比较采用单因素方差分析,如果差异显著采用LSD进行多重比较,P<0.05为差异具有统计学意义;通过文献阅读、定性访谈及专家咨询的方式来确定不同科室临床护理教师职业倦怠感的影响因素。定性访谈的录音资料通过文字转录,提取访谈对象的描述和看法,然后按照主题进行归纳。

2 结果

2.1 不同科室临床护理教师一般情况比较分析

调查三级甲等医院两所、三级乙等医院一所、二级甲等医院三所。分别来自内科、外科、手术室、急诊科、感染科、肿瘤科。选择教龄在一年及以上的女性注册护士,遵循知情同意、自愿、保密的原则,排除既往和目前无精神疾病和意识障碍、近期经历有重大事件改变的护士、完全脱离临床工作的护理管理者及教师。不同科室临床护理教师学历、年龄、职称、工作年限、医院等级、职务比较,统计差异不显著(P>0.05),各个科室临床护理教师职业倦怠感比较具有可比性。

2.2 临床护理教师职业倦怠感现状及不同程度的临界值

由调查可知,个人成就感平均数为27.86,临界值为≤24分,越低职业倦怠感越重;情感耗竭平均数为25.62,临界值为≤23分,越高职业倦怠感越重;去人格化衰竭平均数为11.67,临界值为≤9分,越高职业倦怠感越重。

2.3 职业倦怠的检出率

本研究中临床护理教师存在职业倦怠感的共235名,职业倦怠感检出率为43.9%,其中轻度倦怠101名,占总人数的18.9%;中度倦怠84名,占总人数的15.7%;重度倦怠50名,占总人数的9.3%。

2.4 不同科室职业行为影响因素比较

不同科室职业行为影响因素有月收入是否满意、所承担的临床工作量是否大、自感是否有工作压力、职业防护是否得当、是否有更换科室的想法、是否有医疗投诉及纠纷发生。对月收入满意率排序:手术室>外科>内科>急诊科>肿瘤科>感染科,统计学差异显著(P<0.001);认为工作量大、想更换科室、医疗投诉及纠纷发生率排序:急诊科>感染科>肿瘤科>内科>外科>手术室,统计学差异显著(P<0.001);工作压力率排序:急诊科>肿瘤科>感染科>内科>外科>手术室,统计学差异显著(P<0.001);职业防护得当率排序:手术室>外科>内科>急诊科>感染科>肿瘤科,统计学差异显著(P<0.001)。

2.5 个人成就感、情感耗竭、去人格化的职业影响因素比较

对月收入满意率及职业防护得当率排序:个人成就感 >情感耗竭 >去人格化,统计学差异显著(P<0.001);工作量大、工作压力及是否有医疗投诉及纠纷率排序:情感耗竭>去人格化>个人成就感,统计学差异显著(P<0.001);更换科室想法率排序:去人格化>情感耗竭>个人成就感,统计学差异显著(P<0.001)。

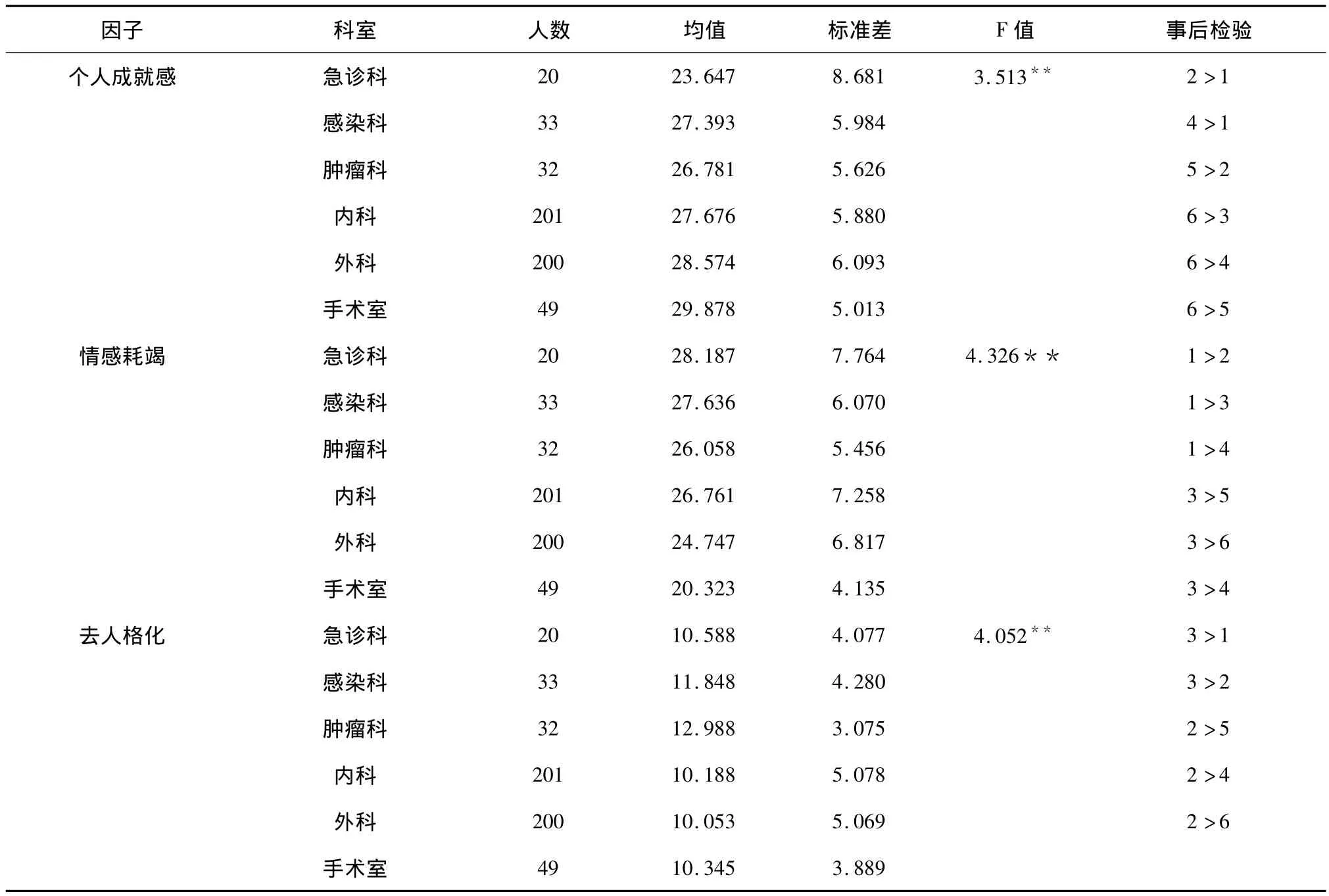

2.6 不同科室间临床护理教师的职业倦怠水平比较

由表1可见,不同科室间临床护理教师职业倦怠感水平差异均有统计学意义,不同科室的临床护理教师在个人成就感、情感耗竭、去人格化上的得分有显著性差异:手术室的临床护理教师个人成就感因子得分明显高于其他五个科室,急诊科在个人成就感得分与肿瘤科无差异而低于其他四个科室,急诊科在情感耗竭因子得分上明显高于其他五个科室,肿瘤科在情感耗竭上得分明显高于手术室、内科、外科;肿瘤科在去人格化因子分上明显高于其他五个科室,感染科在去人格化上得分高于内科、外科、手术室。

表1 不同科室间临床护理教师的职业倦怠水平比较

3 讨论

3.1 临床护理教师的职业倦怠感应当引起关注

本次调查发现,临床护理教师职业倦怠感检出率为43.9%,其中轻度倦怠为18.9%,中度倦怠为15.7%,重度倦怠为9.3%。提示各级管理部门应对临床护理教师职业倦怠感引起高度重视,临床教学管理者应针对临床护理工作及教学的性质和特点普及职业倦怠感防治知识,并进行更广泛自我识别健康教育、及时积极寻求心理援助,促进临床护理教师的身心健康。

3.2 不同科室临床护理教师职业倦怠感存在差异

3.2.1 急诊科临床护理教师个人成就感得分最低而情感耗竭得分最高。

本研究发现,急诊科的临床护理教师认为工作量大、工作压力大、医疗投诉及纠纷发生率高及想更换科室的人数最多。急诊科是医院救治危重患者的重要窗口,因患者病情危重、时间紧急、人口流动性大,使在急诊科工作的临床护理教师面临着不可预见的高风险。又由于危重患者多,重症护理多,工作风险性大,工作任务繁重,临床护理教师处于超负荷的工作状态,常常害怕自己及学生操作出现失误或者说话不慎引起纠纷,这种高强度高水准的工作性质给其造成很大的精神心理压力。如果压力得不到合理的缓冲和释放,容易导致职业倦怠的发生。本研究显示:工作量大、工作压力大及高医疗投诉及纠纷,容易出现高情感耗竭。由于急诊科的临床护理教师面对特定情境中的高强度应激,易于使之情感耗竭,因此得分高于其他科室。本研究调查发现急诊科的临床护理教师经常面临高频率的医疗投诉和纠纷,让其体验到自己的无价值感,因此个人成就感低于其他科室,这与李丽英等人[4]的研究一致。

3.2.2 手术室临床护理教师个人成就感得分最高而情感耗竭、去人格化得分较低。

邓晨晖等人[5]研究显示,在不同的科室比较中,手术室临床护理教师职业倦怠感程度最高,个人成就感较低。茅金宝等人[6]研究显示,手术室护士情感耗竭高于其他科室,而本研究结果与其研究不一致。可能的原因有:一是不同地域差异造成,不同省份和地区,教学医院的管理存在较大差异。本研究显示,本研究范围内的临床护理教师月收入满意度及职业安全防护满意度明显优于其他科室,工作压力明显低于其他科室,更换科室的人数也明显少于其他科室,表明个人成就感高;二是本研究选择的样本量较大且抽样方法遵循了整群随机抽样,具有一定的代表性。另外,手术室临床护理教师面临的手术患者大多为一次性手术,治疗较为单纯,且与患者及其家属面对面接触时间较少,调查表明手术室的临床护理教师面临的护患纠纷与投诉少于其他科室护士,情感耗竭及去人格化较低。每次手术顺利结束,将体验到更多的职业成就和价值,职业成就感较高。

3.2.3 肿瘤科临床护理教师情感耗竭较高,去人格化得分最高,感染科去人格化得分较高。

本研究显示:感染科及肿瘤科临床护理教师对月收入满意率及职业防护满意率最低。在肿瘤科工作的临床护理教师,不但自己承担临床化疗药物引起致癌、致畸的高风险职责,且要保护学生免于遭受化疗药物所致的双重职业风险——学生自身安全防护和患者的用药安全,要满足癌症患者的心理需求和适应其情绪变化,可能无辜成为患者发泄不满情绪的对象,长期感情及技术付出在未得到社会广泛认可、支持时,可能对患者慢慢变得冷淡,产生极度的心神疲倦和情感耗竭综合症。本研究显示,去人格化较高的临床护理教师,对月收入及职业防护最不满意,有更换科室想法的人最多。本研究结果与石思梅等人的研究一致,研究结果显示:肿瘤科护士职业风险高与非人性化维度呈正相关。感染科临床护理教师的护理对象是具有传染性的一群特殊群体,其职业安全风险大,危险性高,往往使之产生很大的精神、心理压力,很容易导致精神紧张、心理疲劳,从而导致其职业倦怠感。同时感染科临床护理教师要经常面对慢性疾病患者的不良预后,体验更多的否定,同时体验到患者死亡后带来的丧失刺激,会导致心身能量过度消耗,感觉无助、疲乏无力,甚至人格解体从而引起职业倦怠感。有研究表明,不良的工作环境是医院护士疲惫感的重要预报因子。[7]

4 建议

4.1 临床教学管理者的支持

在临床护理和教学工作中,临床护理教师的心理问题得不到及时解决,可能变得越来越严重,会产生严重的职业倦怠感,从而影响其自身心理的健康与发展。因此,临床教学管理者应对临床护理教师定期进行减轻压力的训练,训练的内容应包括健康生活方式、积极的行为及认知训练等多个方面。同时,医院应使用员工援助计划(EAP),以减轻临床护理教师职业倦怠,改善工作环境和提高工作满意度以维护员工身心健康,从而保证临床护理质量和教学质量。

4.2 高度重视定期轮科制度

不同科室的临床护理教师职业倦怠感存在差异,临床教学管理者应了解不同科室护士的职业倦怠感状况,针对科室的具体情况,充分利用本单位的资源和条件调配人力资源。建立定期轮科制度,会让临床护理教师感受到新的工作环境及职责带来的挑战和新鲜感,有机会体验到承担不同角色的成就感,可以挖掘自身的优势资源,为自身更准确地职业定位提供机遇。同时,在工作流动过程中可以扩大自身人际交往的范围,有助于建立较好的人脉关系和较好的支持系统。新的工作环境和良好的人际氛围,会使之有被重视的感觉,有助于降低职业倦怠感。轮科制度有利于护士发展的空间,促进自身价值的实现,保障护理队伍健康发展。

4.3 加强临床护理教师自身训练和学习

临床护理教师需要通过学习和训练来提高自身的心理素质以维护心理健康。首先,要让自己有识别心理问题的能力,随时关注自身的心理健康,一旦发现有职业倦怠感的先兆症状,需要积极寻求心理问题的解决办法;其次,正视心理问题的存在,主动寻找自身压力的来源,通过积极认知和情绪调节来设法缓解,比如放松训练、时间管理技巧、认知重建和反思等。当自己不能化解的时候,尽早寻求专业心理咨询师的帮助。

[1]魏雪梅,胡定伟,何剑.临床护理教师职业倦怠感的调查分析[J].中国病案,2012,13(12):45 -47,2.

[2]魏雪梅,李雪平,何剑.Maslach倦怠量表在南充市临床护理教师应用中的信效度分析[J].医学与社会,2013,26(8):75 -77.

[3]魏雪梅,何剑,胡定伟.四川省某医学院校临床护理教师职业倦怠现状调查[J].医学与社会,2013,26(10):78 -81.

[4]李丽英,李亚芹,孙桂平.护士职业倦怠现状及与社会支持关系[J].中国公共卫生,2010,26(7):902-904.

[5]邓晨晖,刘晖明,李子花.中医院校临床护理教师职业倦怠的调查研究[J].临床医学工程,2012,19(6):1009 -1010.

[6]茅金宝,袁艳华,安晓华.手术室护士职业紧张与职业倦怠状况调查分析[J].齐鲁护理杂志,2010,16(17):19 -21.

[7]王侠,牛雅君,李冬梅,等.护理人员与工作环境职业倦怠的相关研究[J].河北医药,2011,33(15):2389-2391.