对基督徒的公民身份认同的研究——基于长三角数据的实证分析

李 峰

(华东师范大学 社会发展学院,上海200062)

近代伴随着西方的兴起及其船坚炮利,基督教在华开展大规模的宣教活动。作为一种回应,自1846年开始,近代中国民族主义高涨,既有以普通民众为主力的大规模的、具有暴力性、盲目性排外的反洋教①将基督教称之为“洋教”可追溯到16世纪末、17世纪初的“西洋教”,本来仅是与地理概念和文化概念上的东阳/西洋相对应,但到19世纪中叶后,洋教取代西洋教被广泛使用,且含有明显的贬义和排斥之意(见孙江,《作为他者的“洋教”——关于基督教与晚晴社会关系的新阐释》,《江海学刊》,2008年第1期)。运动,教案层出不穷;知识界也开展了颇具声势的反教卫道运动。其中,1922年-1927年的“非基督教运动”最富代表性。由此在中国社会产生了“多个基督徒,少个中国人”的说法。这实质体现了国人将基督教视为一种有别于中国传统道统文化和民族认同的异质性存在。

1949年以后,在新中国成立初期,中共中央统战部提出的宗教“五性论”构成了中国共产党对宗教问题的根本认识。但1957年后,伴随着思想政治路线“左”的错误逐渐滋长,到20世纪60年代后,在以阶级斗争为纲的指导方针下,宗教被认为是一种反动的意识形态,仍是剥削阶级利用的工具;宗教问题实质上是阶级问题;促使宗教最终消亡是社会主义时期宗教工作的根本任务[1]。就将信基督教可能与外国敌对势力有染画上等号。这种身份冲突的预设实质仍是近代以来国人对待基督教态度的另一种表达。

改革开放以来,随着中国社会渐进转型,特别是随着社会发展和宗教政策的落实,基督教的社会处境也发生了巨大的变化。首先,从信教人数来看,1949年时,中国基督教徒为70万左右,到1979年,据全国基督教两会的统计,全国的基督徒增长到300万[2]。到当前,由中国社会科学院世界宗教研究所课题组于2008年-2009年间进行的全国性大规模抽样调查显示,我国自我认同的基督教信仰者为2305万人。基督教已成为我国发展最快的宗教。

其次,随着我国国力的不断提升,社会转型过程中对“精神家园”的追求以及面对着外部国际环境的复杂性而提出的新的国家安全观、软实力建设等诸多因素的综合作用下,在经历了20世纪80年代的“全盘西化”、“新启蒙”以及民族虚无主义思潮后,文化保守主义思潮在20世纪90年代重新抬头。其核心诉求是“要实现中国的现代化和中华民族的伟大复兴必先有中华民族文化的复兴,以及建立在民族文化复兴基础上的民族意识复兴;而民族文化复兴必先得尊重、理解并重新解释民族文化传统;主张在关注世代精神和融会世界文化的基础上,推动民族文化、民族国家现代化”[3]。在此思想的影响下,面对着基督教迅速发展的事实以及“宗教市场论”在国内学界的盛行,代表文化保守主义催生了宗教社会学领域的“宗教生态论”。

当前相关思潮和现实背后的隐忧仍是基督教与中国文化、基督徒的身份认同与民族、文化和国家认同间的冲突。正如李向平教授指出的,其潜在的逻辑是:基督教不是中国人的传统信仰或正统信仰,实质是将基督教是“洋教”还是“非洋教”的对抗性认识的再度激活[4]。而这些问题归根到底是对基督徒之社会认同的判断。

从目前学界的已有研究来看,有学者就“公民基督徒”问题进行了较为深入的学理分析,我们认为,这些分析都属“应然式”的探讨。但这种探讨必然会产生相互冲突的论点。

首先,在对公民身份认同观方面,西方学界一直存在着自由主义与社群主义之争,前者立足于个人权利相对优先性,后者强调公共利益的先决性。其次,由于个体身份的多重性,因此,宗教徒的公民认同建构实质经历着个体认同、群体认同和公民认同三个过程。基督徒的个人皈依及其基督教群体的认同建构相对来说更具同质性,但群体认同是否有助于公民认同则有着两种不同的结果:由于基督教信仰的超越性、一神性和团体格局[5],因此,它可促进跨群体身份的整合和认同,即有助于身份认同,普特南将之称为“桥接型社会资本(bridgingsocialcapital)”;但当宗教群体内部发展出的是充足的“亲密型社会资本(bondingsocialcapital)”,那么,它会加强内部的同质性和我群感,但对外群采取非认同和低信任的态度[6]。

上述两种“应然”问题都可以通过某种方式进行“实然”探讨,本文在建构分析框架的基础上,以长三角数据为依据,对基督徒的公民身份认同进行了实证研究。

一、分析思路和框架

公民认同既是一个社会认同问题,同时也是个体、群体与国家的关系问题。社会认同理论于上世纪70年代中期成型,主要由亨利·泰费尔及其团队提出。该理论主要基于行动者的多元群体资格来研究群体过程和群体关系[7]。随后,该理论从社会心理学领域扩展到政治学、社会学和人类学等诸多学科。与社会心理学主要关注于社会认同中的群体过程和群体关系分析相比,政治学侧重于关注政治认同和国家认同;社会学重视基于少数、弱势或某特定群体的社会融入的社会认同研究;人类学则主要关注民族或族群以及地方社区的身份认同问题。但在涉及到公民身份与宗教认同的议题时,此三领域的视角和问题意识表现出高度的交叉性。

而宗教徒的公民身份认同问题是一个其宗教身份认同与包括公民在内的世俗身份认同的关系议题。国外学界相关的议题主要集中于两方面:一是宗教认同种族或族群身份关系,其研究对象主要集中于少数族裔以及移民后代。另一种是宗教认同与国家或民族认同间的关系,当然,宗教认同与国家认同的关系也必然会涉及族群或民族认同,此方面的探讨多集中于宗教恐怖主义议题。

在我国学界,对前一个问题的研究主要集中于少数民族的宗教认同与其民族认同的关系,我国学者多从人类学民族志的角度对少数民族的宗教认同与其民族认同的关系进行了较为全面的探讨,其基本结论都认为,在民族地区,宗教通过节庆仪式、生活习俗等传承集体记忆,并由此维系着民族认同。关于第二个议题——宗教认同与国家认同的关系研究更多是在政治学和社会学的框架下进行的。其中,基于中国现实从理论上对此问题进行阐述的代表作有李向平教授的《属性与身份的整合——宗教与民族认同资源的社会化路径》(《宗教与民族(第四辑)》,宗教文化出版社,2006年),以及方文教授的《走出信徒与公民的认同困境》(《文化纵横》,2012年第1期)。两人虽然角度不同,但他们都认为,宗教认同与国家认同体现在信徒与公民的身份属性上,唯有从中植入现代社会公民权利要求,并由此建构起两者间的共同社会平台。

我们认为,已有的基于社会认同分析框架下的相关研究还存在着一定的发展空间。

第一,部分先行研究在运用社会认同理论的研究中,对认同的形成过程及内容的探讨存在着本质主义(essentialism)倾向。此种立场将个体的群体资格设定为“个体对这个自我角色的单向觉悟和判断”[8]。在研究内容方面,他们虽或直接或间接认可在现实生活中,任何一个社会人都有着众多的认同,犹如一个“认同丛”,但具体研究却将个体认同区隔化,割裂了不同认同间的相互支持或互为紧张的关系。

第二,不论是普通的社会认同研究,还是对基督徒社会认同的探讨,其实质仍然是一个在程度上增强或减弱的同质、单一的线性概念。它意味着个体通过类化机制和内外群体的比较,对自己所属的群体产生认同,并产生内群体偏好和外群体偏见,且使群际间差异呈现出放大效应,亦即个体对内群体和外群体的评价与认知是一种此强彼弱的关系,对内群体评价要高于外群体。这种认同模式表现出鲜明的二元对立特征。

具体到中国基督徒的社会认同研究,首先,虽然大部分成果都是基于多重群体资格的理念探讨宗教认同与其他社会认同的关系,但这种多重群体资格视角实质是静态的理解,忽视了动态的多重群体资格。宗教身份仅是诸多对其他社会认同产生影响的因素之一,而只有将宗教身份与世俗身份综合起来进行对比分析时,才能更好地呈现出宗教身份对其他社会认同的“净”影响,这样就形成了包括横向和纵向的立体式多重群体资格的逻辑思路。

其次,社会认同理论认为“任何个体都同时是许多不同社会范畴的成员,但是一个人不可能同时是相互排斥的群体中的成员”[9]。但这种二元对立思维方式显然可能招致中国经验的反证。如郭星华等人的研究表明,农民工的社会认同在多数情形下是复杂、多维的,某种意义上有是矛盾的、背离的,并且这种相互矛盾与背离的社会认同又有可能在同一个体身上存在,从而形成社会认同的二重性[10]。而宗教身份与世俗身份也不一定是绝对的格格不入。

第三,西方的社会认同研究是基于个体的自我范畴化过程的探讨,即个体对自我身份和群体资格的判断,缺乏社会其他个体或群体对其界定,本研究称之为社会范畴化。与西方相对稳定的社会结构相比,对中国问题的探讨,社会宏观环境变量就不能被视为是一个恒定的常量。具体而言,基督徒的社会认同不仅仅是自我的身份认定,他们的认同在一定程度上也包括对外界环境的一种反应。换言之,考虑到身份认同的历史惯性和宏观环境的影响。而我们在探讨中国基督徒的社会认同时,必须回到基督教在华大规模传教是所处的原点,回答是否“多一个基督徒,少一个中国人”。因为,关于基督教的“洋教”界定不仅在历史,而且在当下也为部分国人所接受,这种历史“遗产”及由此形成的文化氛围对基督徒的社会认同必然产生影响。

基于上述判断,本文以社会认同理论为分析框架,从基督徒的自我范畴化和非基督徒对基督教的社会范畴化两个方面来探讨当前社会转型期基督徒的公民身份认同。

二、数据分析

本文的数据源自华东师范大学李向平教授主持的“长三角地区信仰与宗教信仰调查(2011)”课题。该调查按PPS多层随机抽样原则,以Kish表入户的方式,对年龄在18周岁~70周岁的常住人口进行问卷调查,共获得有效问卷3000份[11]。

(一)基督徒的自我范畴化

基督教是全球性的宗教信仰,而公民身份则是一种以国家为单位的地域性身份认同,两者间存在着理论上的张力。若作为宗教徒的公民对跨国家的宗教共同体的忠诚超越对政治体的忠诚,那么,他们就会成为政治体的离心力量[12]。

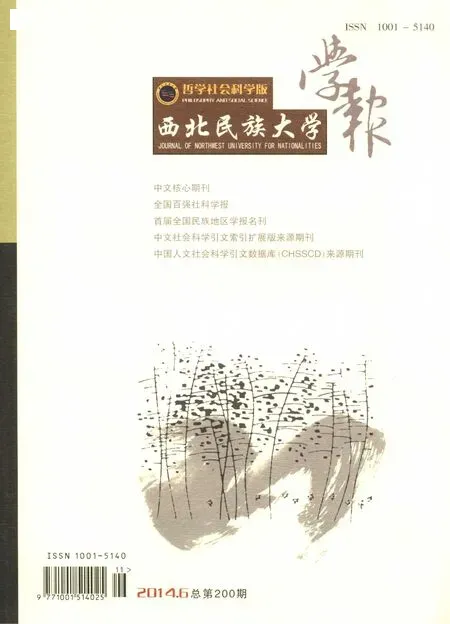

表1 基督徒对前三位重要身份认同的比例表

基于此问题,调查问卷中设计了一个询问受访者对各种身份①此题共有6个选项:“我把自己看作是“世界公民”“本社区/村的成员”“中国公民”“宗教信徒”“政治团体成员”和“自主的个体”。重要程度次序排列的问题。表1显示的是自我认同为基督徒者与其他宗教信仰者对前三位重要身份的选择情况。不论是基督徒还是其他宗教信仰者,选择“中国公民”为自己最重要的身份认同的比例最高。同时,有12.4%的基督徒选择宗教身份为最重要的社会认同,而仅有4.8%的其他宗教信仰者选择其宗教身份。在对第二重要身份的选择上,两次选择“社区/村成员”和“公民”的比重都为最高。此外,有18%的基督教认为其宗教徒身份是第二重要的社会认同,位列所有选项的第三;对于其他非亚伯拉罕宗教信仰者来说,选择宗教徒身份的仅有8%,位于所有选项的第五。

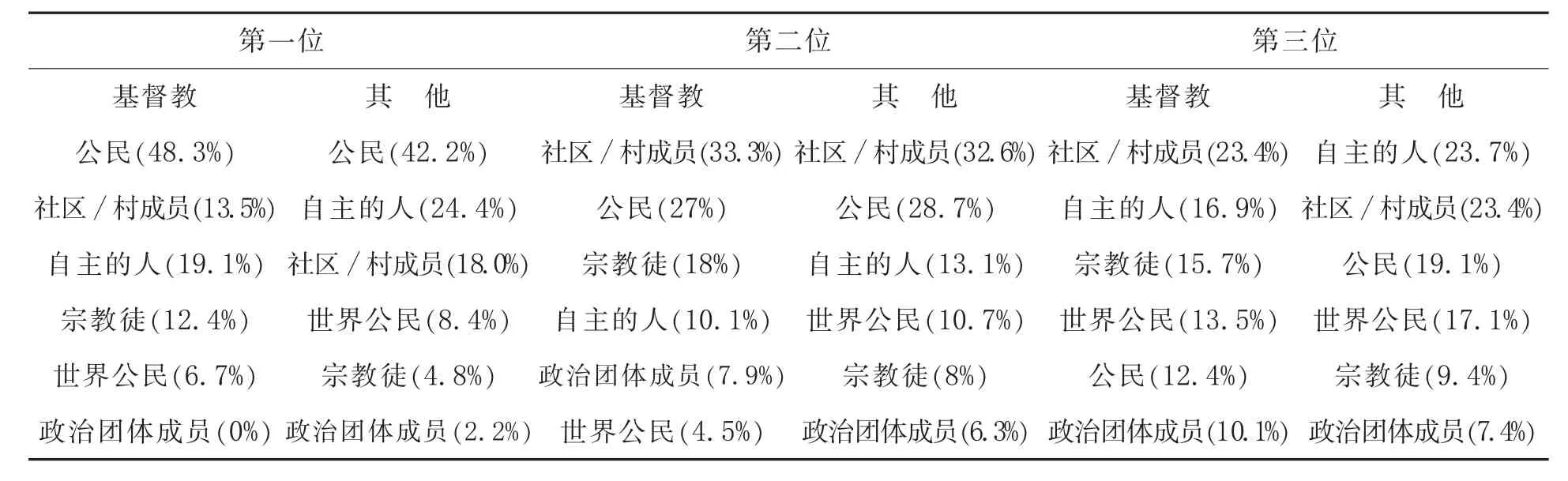

表2 基督徒内部对前三位重要身份的认同

表2则是将受洗基督徒与未受洗基督徒的选择进行对比。从表中的数据来看,在对第一重要的身份选择上,两者都选择了“公民”。但在对自己宗教身份的强调上,受洗信徒明显要高于未受洗信徒:有27.3%的受洗基督徒认为其宗教身份最重要,仅次于对公民身份的选择,而仅有8.2%的未受洗基督徒选择其宗教身份,在所有的选项中排在倒数第二。不过,在对第二重要的身份选择方面,受洗基督徒和非受洗基督徒选择宗教身份的比例都位居第三,但前者要较后者多出4.7%。

从以上两表的数据来看,在样本中,不论是自我认同的基督徒还是其他非亚伯拉罕宗教信仰者,也不论是受洗基督徒还是基督徒,多数人都认为公民是最重要的身份认同。其中,基督徒选择公民认同的比例还要比其他非亚伯拉罕宗教信仰者高出6.1%,未受洗基督徒比受洗基督徒高出11.6%。

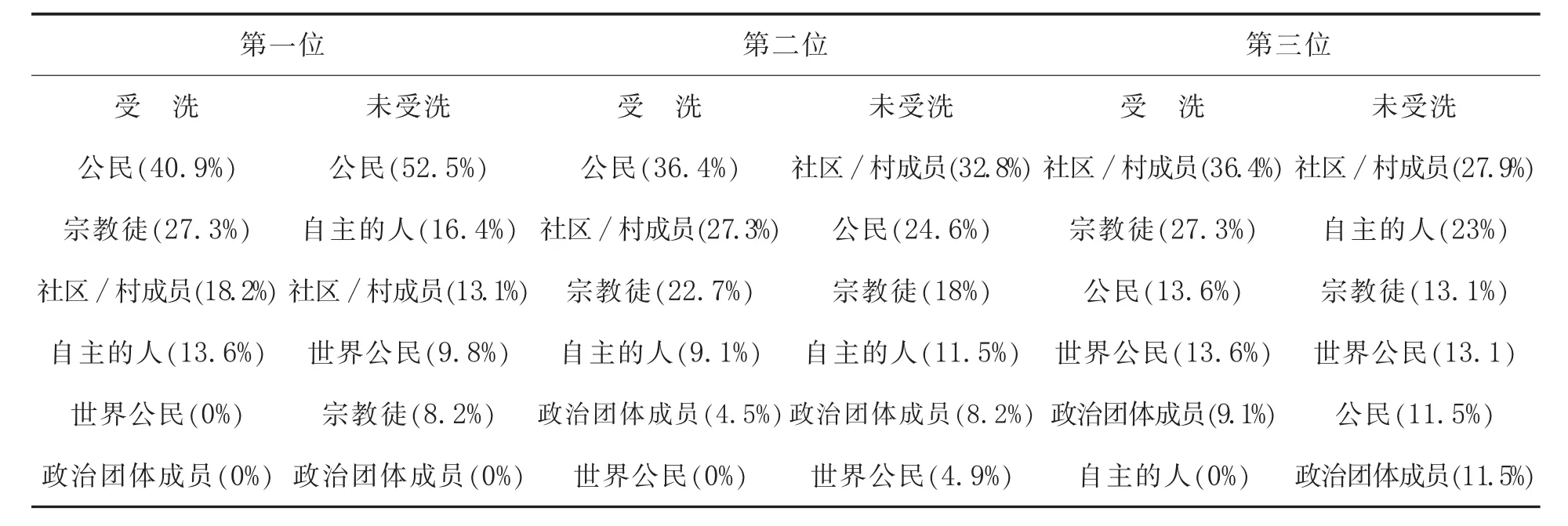

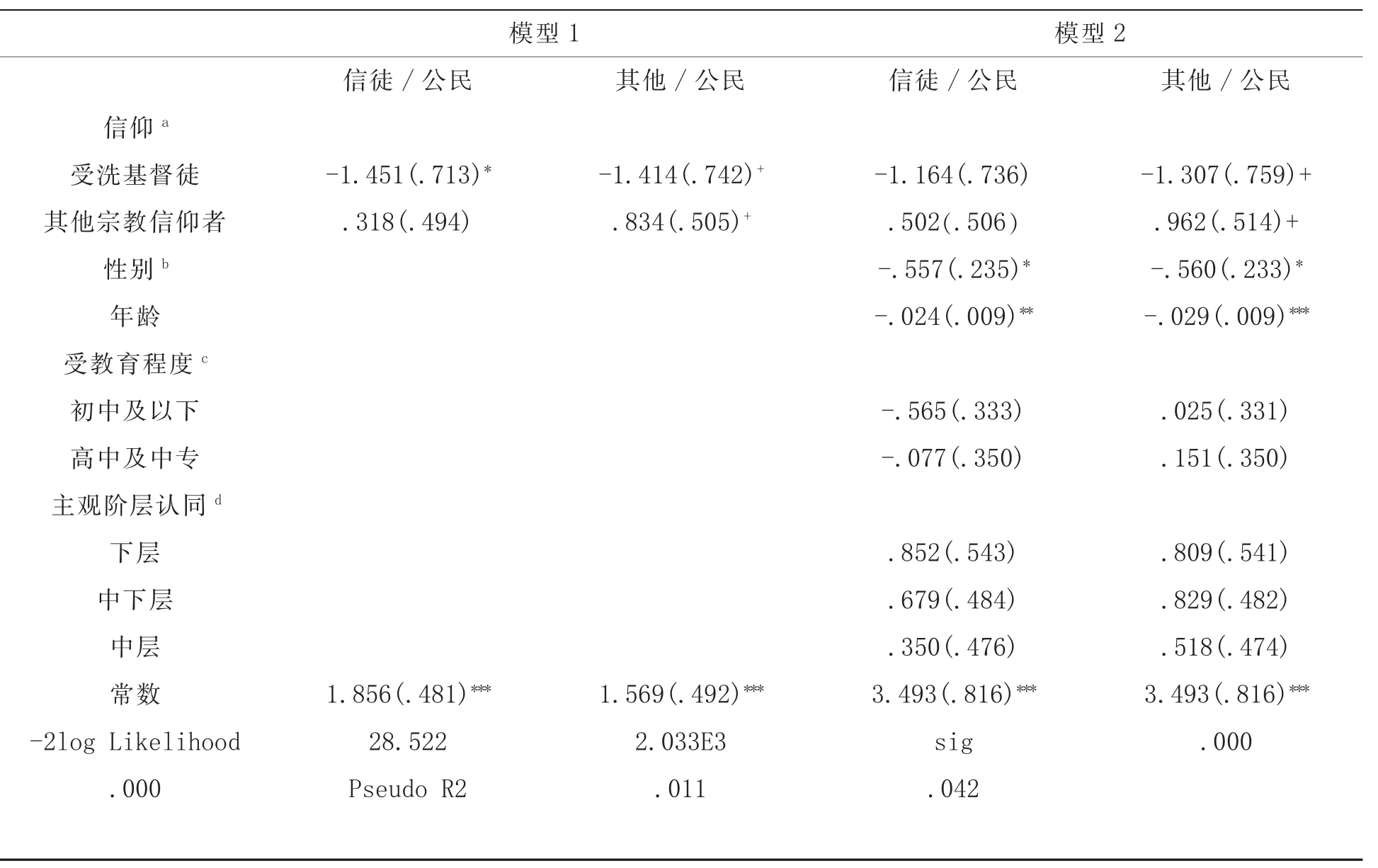

上述数据仅能说明样本中的信息,为了解总体情况,同时要做到前文所说的宗教身份对公民认同的“净”影响,我们还必须进行多元统计分析。本文对因变量进行重新赋值,将选项中的“我把自己看成是中国公民”赋值为1,“我把自己看成是宗教信徒”赋值为3,其他选项都合并为2。根据其特征,本文采用多项logistic回归进行分析。同时,为比较宗教身份和世俗身份的影响差异,我们也建立起一组嵌套模型:模型1仅包括信仰两分变量;模型2加入世俗身份变量(表3)。

表3 基于信仰两分的身份认同影响因素的多项logistic回归

由表中的数据可知:首先,从三个模型的伪决定系数来看,只考虑信仰因素的模型1的伪决定系数只有0.007,即信仰两分仅对公民身份的优先选择产生0.7%的影响,影响非常微弱。在模型2中,其伪决定系数在模型1的基础上增加了3%,其意义在于,在考虑身份因素时,世俗性身份因素对公民身份的优先选择的影响要大于信仰因素。其次,就信仰因素而言,信仰两分变量都在0.05水平以上具有统计显著性。其社会意义为,在控制了其他变量的情况下,基督徒选择公民身份的发生比要比其他亚伯拉罕宗教信仰者低,也就是说,在对最重要身份的认定上,其他非亚伯拉罕宗教信仰者更可能选择公民身份这一认同形式。

表4反映的是基于信仰三分的公民身份认同影响因素分析。当仅考虑信仰因素时,在模型1中,受洗信徒对应的发生比系数在0.05水平具有统计显著性,呈现出的社会意义为,在控制其他变量的情况下,受洗信徒比未受洗信徒优先选择公民身份认同的可能性要低。但当加入世俗性身份变量后,受洗信徒的发生比在模型3中不具统计显著性。这说明基督徒的受洗与否与优先选择公民身份认同间存在着伪相关关系,即基督徒的受洗与否对优先选择公民身份认同不具有直接影响,世俗身份变量才是直接的影响因素,其中,性别和年龄的影响较为稳定。

综合上述数据分析,我们可以得出以下结论:

首先,身份认同因素对优先选择国家和公民认同可能性的影响都不大,但在其中,信仰因素的影响不及世俗身份,而在世俗身份因素中,年龄和性别具有稳定的影响。

表4 基于信仰三分的身份认同影响因素的多项logistic回归

其次,在信仰区隔方面,虽然从发生比的角度来看,自我认可为基督徒者要比其他非亚伯拉罕宗教信仰者优先选择国家和公民认同的可能性更高,但在基督教信仰者中,多数人都将国家和公民认同视为最重要的身份选择,仅有少数将宗教身份作为第一选择。同时,在基督徒内部,受洗与否对国家和公民认同的选择没有实质的差别。

(二)非基督徒对基督徒的社会范畴化

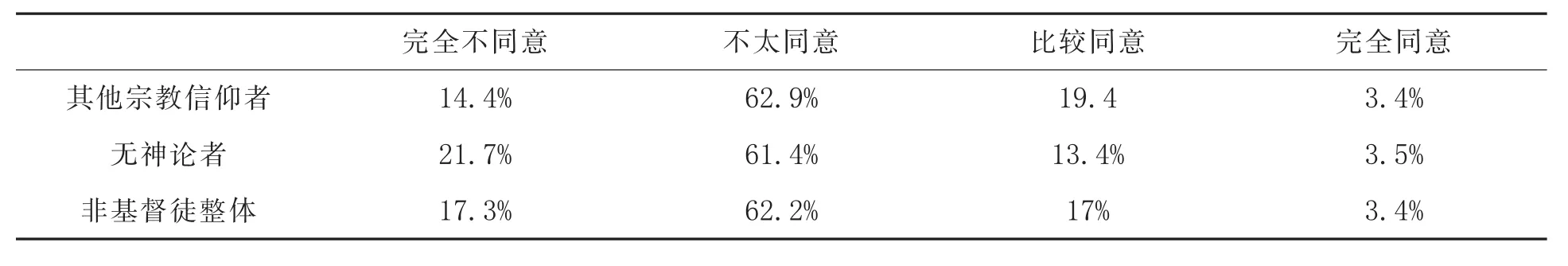

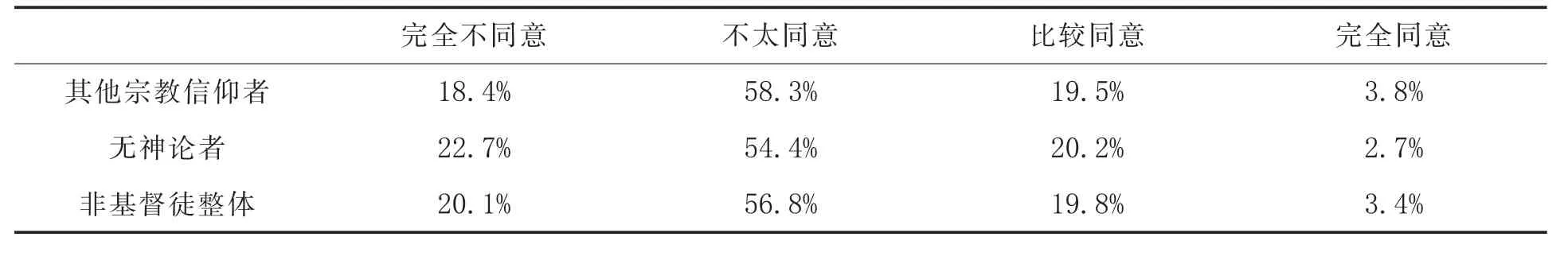

对基督教等外来宗教之“洋教”界定体现了在社会部分人群中对基督教之宗教认同有违民族认同或国家认同的看法,其实质是一种文化保守主义的表现。对此的测量,本文利用的调查问卷中有两个相关的问题:“耶稣是外国人的神,中国人不能信”和“基督教是西方宗教,所以不适合中国人”,前者是基于信仰的角度,后者是从宗教的角度。其选项都为“完全不同意”、“不太同意”、“比较同意”和“完全同意”。

从表5来看,在对“耶稣是外国人的神,中国人不能信”的判断上,完全同意者所占的比例很少,在所有非基督徒中,其比例为3.4%,其他非亚伯拉罕宗教信仰者的比例也为3.4%,在无神论者中的比例为3.5%,三者相差无几。若将“比较同意”和“完全同意”两选项合并为“高同意”,那么,在整个非基督徒中,这一比例为20.4%,也就是说,有约五分之一的受访者认可这种说法,而这在其他非宗教信仰者中的比例为22.7%,比无神论者的比例要高5.8%。

表5 非基督徒对“耶稣是外国人的神”的态度

表6反映的现象是,在对“基督教是西方宗教,所以不适合中国人”的判断方面,整个非基督徒中有23.2%的人对此说法持高认可的态度,其他非亚伯拉罕宗教信仰者和无神论者的这一比例分别为23.3%和22.9%。

表6 非基督徒对“基督教是西方宗教”的态度

综合来看,虽然多数民众对中国人信基督教的态度很是宽容,但仍有五分之一左右调查者仍将基督教的宗教认同与民族和国家认同对立起来。

三、结论与讨论

近代社会出现的“多一个基督徒,少一个中国人”的说法,实质反映的是民众对基督教的宗教认同与中国文化认同以及国家认同间的冲突的担忧,当然,这种担忧有着当时特殊的国情和国际背景。当前之中国已经今非昔比,但基督徒的宗教认同与其文化认同和国家或公民身份认同间到底是什么样的关系呢?对此学界的探讨多采用规范性研究方法的路径,回答的是“应然”的问题,本文则基于“实然”的角度来对此进行实证分析。

我们的结果发现,从基督徒自我范畴化的角度来看,就整体而言,基督教内部更多发展出的是桥连型社会资本①由于本研究没有考虑宗教性变量,因此仅只能就作为一个整体之基督教的现象。但西方的研究表明,神学思想越倾向于基要主义等保守的宗教派别,其桥接型的社会资本越少,亲密型社会资本越多。,有助于其公民身份认同,这主要表现为:第一,不论是自我认同为基督徒还是其他非亚伯拉罕宗教信仰者,也不论是受洗基督徒还是未受洗基督徒,多数人都将“公民”身份视为是自己最重要的认同。同时,自我认可为基督徒者要比其他非亚伯拉罕宗教信仰者优先选择国家和公民认同的可能性还更高。其原因可能源自基督徒感受到基督教在中国曾有的经历和当下的处境,他们更强调自己“爱国爱教”的立场。而对于诸如佛道教等信仰者来说,由于这些宗教早已融为中国传统文化的一部分,为此,这些宗教的信徒之身份也就与对文化和国家的认同合而为一,这样,他们的选择就表现出多样性,但多样性却又具有具有高度的统一性。第二,身份认同因素对优先选择国家和公民认同的影响不大②英国社会学家罗奇(MauriceRoche)的观点也许有助于对此的解释,他认为,社会公民身份与福利政策领域两者存在着共同作用,即社会福利建设有助于公民身份认同。详见其著作《重新思考公民身份——现社会中的福利、意识形态和变迁》,吉林出版集团2010年。,但诸多的身份因素中,信仰因素的影响不及世俗身份。

同时,与西方经典的社会认同论路径相反,社会认同论强调的是一旦自我范畴形成后,社会认同主体就会对外群体形成倾向于贬低的刻板印象。而我们的现实却要求我们还需讨论基督教的被社会范畴化,其过程是外界对基督教形成了“洋教”等刻板效应后促使基督教作为一个社会范畴的形成。本文的数据显示,宗教民族主义的确在中国社会中存在,约有20%左右的被调查者持此立场。

按照达伦多夫的冲突论之观点,群体在具体相应的技术条件(领导和统一的意识形态)、政治条件(组织能力)和社会条件(交往能力)的情况下可自发形成的,但在难以满足这些条件的情况下,群体在外力的影响下也能快速形成,其过程就是准群体通过对“对方威胁认知的发展”才演变为显群体,也就是说,在面对外部冲突的压力时,原初仅是作为符号存在的共同体也会演化为形式化的想象的共同体。对于中国基督教而言,基于内部信仰的差异性,他们更多是作为一种符号性的共同体而存在,是一个基督徒的自我范畴化。但若外界对其社会范畴化仍停留于“外教”之定位,这可能会一定程度上促使基督教作为一个社会范畴的形成。这在学理上表现出与社会认同论不同的路径,社会认同论强调的是一旦社会范畴形成后,社会认同主体就会对外群体形成倾向于贬低的刻板印象,而我们的现实却是因外界对基督教形成了“洋教”等刻板效应后促使基督教作为一个社会范畴的形成。

在自由主义公民观看来,政府是文化中立性的,强调公民身份建构的司法体系、议会和福利国家三维体的作用[13],其背后存在着一种普遍主义的假设,即所有人都同属一个文化群体。社群主义观强调个体所处的历史环境、文化传统及其隶属群体对公民认同的作用,它建立在“承认”和“平等”两种基本原则之上,强调和谐相处的公民身份建设。作为一个具有多元文化历史传统,且正经历快速社会分化的中国,如何处理公民身份之一元和群体文化身份之多元关系到我们伟大中国梦的实现。我们在强调基督教社会融入的同时,也应从“承认”和“尊重”的角度消解狭隘的文化保守主义影响,否则,这从眼前来看,不利于社会的稳定。从长远来看,正如贝拉所指出的那样,现代化问题其中不仅包含社会结构、科学和技术等,而且还包括价值、宗教等精神议题。若现代化缺乏相应的精神支持,它带来的往往是破坏,而非建设;对于次生现代化国家来说,支持现代化的新精神甚至比新的科技更为重要,而这种新精神需要经历一次现代社会心理革命的洗礼,以期产生出更具包容性、支持性的社会和人格系统[14]。而哈贝马斯提出的“宪法爱国主义”[15]应当也是解决基督教公民身份认同的有效途径,双方在共同的法律和制度框架内实现有效协商。

[1]龚学增.中国的宗教问题与中国共产党[J].世界宗教研究,2001,(2).

[2]黄剑波.二十年来中国大陆基督教的经验研究述评[J].基督教思想评论,2009,(第9辑).

[3]孟凡东,何爱国.20世纪中国文化民族主义的三大核心诉求[J].北方论丛,2007,(3).

[4]李向平.“宗教生态”,还是“权力生态”——从当代中国的“宗教生态论”思潮谈起[J].上海大学学报(社会科学版).2011,(1).

[5]李向平.中国信仰社会学论稿[M].兰州:甘肃民族出版社,2013.33-44.

[6]]Putnam,R. Bowling alone: the collapse and revival of American community[M]. NY: Simon and Schuster, 2000.

[7]方文.“文化自觉”的阶梯——“当代西方社会心理学名著 译丛”总序[A].迈克尔·豪格,多米尼克·阿布拉姆斯.社会认同过程[C].北京:中国人民大学出版社,2011.12.

[8]Stryker S.Identity theory.In Encyclopedia of Sociology[M].ed. EF Borgatta,ML Borgatta,NY: Macmillan,1992,p.871-876.

[9]迈克尔·豪格,多米尼克·阿布拉姆斯.社会认同过程[M].北京:中国人民大学出版社,2011.14.

[10]郭星华,李飞.漂泊与寻根:农民工社会认同的二重性[J].人口研究,2009,(6).

[11]李向平,李峰,黄海波.中国信仰研究(第二辑)[Z].上海:上海人民出版社,2012.

[12]方文.走出信徒与公民的认同困境[J].文化纵横,2012,(1).

[13]T.H.马歇尔,安东尼·吉登斯.公民身份与社会阶级[M].南京:江苏人民出版社,2008.

[14]]Bellah,Robert N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post - Traditional World[M.New York: Harper &Row,Publishers.1970.p.60.

[15]哈贝马斯.在事实与规范之间[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003.