下篇:求解BT负债

“BT是最符合市场经济要求的基础设施建设方式。”太平洋建设集团创始人严介和告诉《财经》记者。今年54岁的严介和被认为是国内BT模式的开创者。

1996年,严介和筹资5000万元,以BT的方式修建了江苏宿迁市市府大道。这是一个颇具国际化融资特色的BT项目,即完全由企业筹资修建,之后政府回购。让严介和十分得意的是,这条道路质量至今良好。

1998年后的五年,是严介和BT项目疯狂增长阶段。2003年建设部发布文件支持BT,这一模式因此阳光化,成为国内各地基础设施建设的一种重要合作方式。

BT融资的新一波快速增长,是2011年后。

2008年下半年,为应对金融危机,国务院推出了4万亿经济刺激计划,大量基础设施项目上马。2010年国内外经济形势骤变,央行多次出台政策收紧银根,地方续建和新建的工程面临资金短缺问题,一些地方纷纷选择BT模式。

高成本的BT模式大量进入地方基础设施建设领域,其贡献不容忽视,但这类融资不易监管,隐藏的债务风险引起了中央部门的警惕。2012年末,中央四部委发文,对地方政府选择BT模式建设的项目进行了限制。

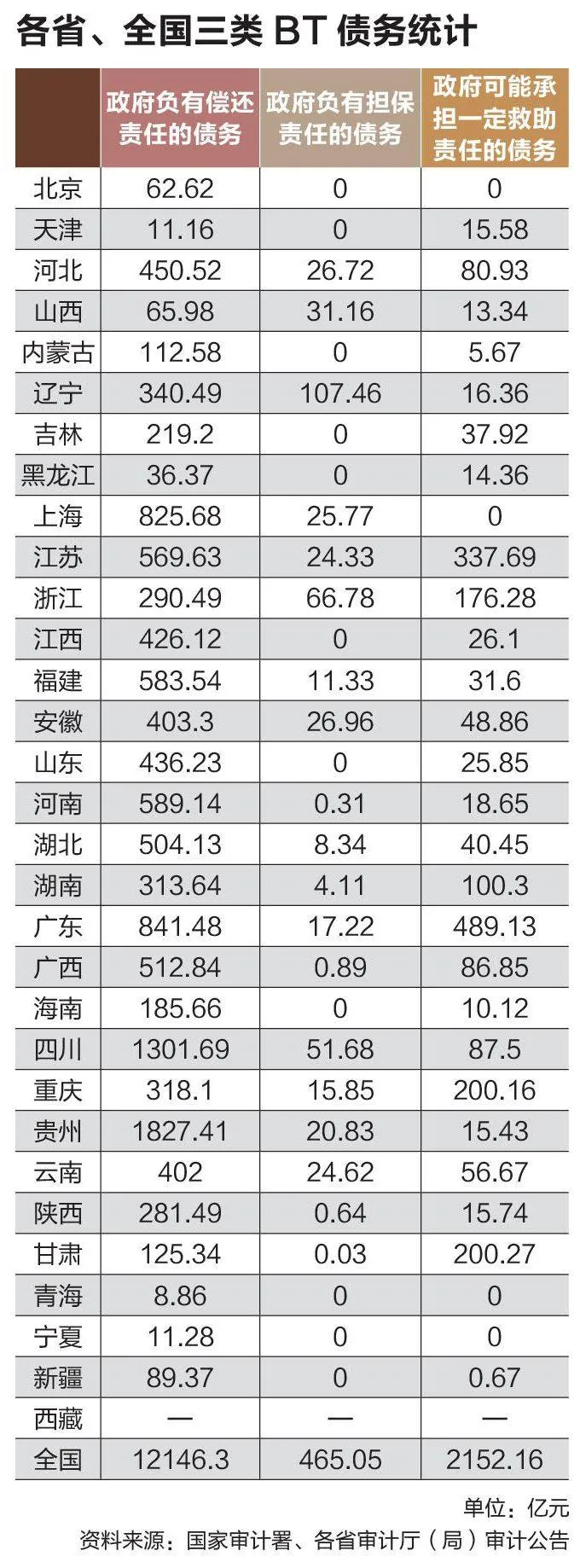

在新一轮地方政府债务审计中,这种新的举债方式被重点盯防。根据审计署的统计,BT成为地方政府负债的第二大资金来源,截至2013年6月,政府负有偿还责任的债务中来自BT的达1.2万亿元(见附表)。

2013年7月31日,国务院总理李克强提出,要发挥市场机制作用,利用特许经营、政府购买服务等方式吸引民间资本参与基础设施建设、运营。这让严介和看到了阳光,他认为,中国的BT模式大有可为。

地方万亿BT债

和2011年全国地方政府性债务审计相比,2013年国家审计署部署审计时,特别增加了对各省、市、自治区通过新的举债主体、新的举债方式负债情况进行摸底。

根据审计结果,从政府性债务资金来源看,截至2013年6月末,全国总体上仍以银行贷款为主,一半债务来源于此。第二资金来源BT的债务规模也十分惊人。政府负有偿还责任的债务1.2万亿元,政府负有担保责任的债务465亿元,政府可能承担一定救助责任的债务2152亿元。

从30个省(市、自治区)和3个计划单列市政府性债务审计结果可以看出,BT等高成本融资方式所占比重较高。贵州、四川等省来自BT模式的债务规模较大,均超过千亿元,且在负有偿还责任债务中占比高。广东、上海的BT债务紧随其后,规模超过800亿元。

尤其引业界关注的是贵州省。截至2013年6月,该省4622.58亿元政府负有偿还责任的债务中,39.5%的债务(1827.41亿元)来自BT,是债务的第一资金来源。紧随其后的是银行贷款1231.97亿元,占26.7%。

贵州省审计厅副厅长游明进认为,由于历史欠账多,加上地表起伏度大、建设成本高等原因,该省基础设施建设、民生事业发展等方面资金需求较大,须多方筹措。

从审计情况看,贵州省政府性债务资金主要用于基础设施和公共事业领域。在政府负有偿还责任的债务中,用于市政建设、交通运输、教科文卫、保障性住房、土地收储、农林水利、生态建设和环境保护等基础性、公益性项目的支出占85%。

据悉,目前国内BT模式融资主要集中在市政道路和保障性住房两个领域。

浙江省审计厅副厅长陈焕昌告诉《财经》记者,浙江省引入BT、BOT项目建设模式较早,投资规模较大,据不完全统计,全省利用BT模式建设的资金规模已超过240亿元,大部分市、县政府均在利用BT建设模式。

2013年,浙江省审计厅对四个市、县(区)人民政府在2010年1月1日至2013年9月31日期间,采用BT、BOT等融资模式的政府投资项目建设情况进行了专门调查。调查发现,四个县(市、区)共33个项目,其中BT项目31个,BOT项目2个,总投资51.18亿元。项目主要分布在保障性住房、拆迁安置小区、水利围垦、学校幼儿园、货运停车场、垃圾焚烧发电厂等建设领域,总体来看,保障性安居工程占大头。

业界人士认为,全国的BT债务规模、风险尚未被全部揭示。

目前,通过BT方式变相举债融资的既有政府部门(如交通、水利等),也有城投类的地方融资平台,由于BT项目没有纳入统一的债务管理中,在回购前,财政部门也没有制定回购资金预算安排计划,在政府债务中难见身影,因而被称为是隐形的负债。

一位不愿具名的知情人士认为,由于BT项目信息散落在各个部门手上,没有统一的项目管理,存在统计难度,因而“BT实际规模要比统计数据大”。

缓解地方融资困局

位于钱塘江南岸的杭州奥体博览城,是浙江省重点工程之一,建成后将成为杭州的新地标。根据规划,核心区总建筑面积270万平方米,12个项目包括主体育场、游泳馆、国际博览中心等。作为博览城的启动项目工程,杭州国际博览中心正如火如荼地建设。

这是一个典型的BT项目,总投资80亿元,承建方是中铁八局。

如此庞大的工程采取BT模式并不稀奇。佛山市市政基础设施BT建设项目工程、天津津滨轻轨项目、北京地铁奥运支线、南京地铁二号线一期工程等都是大型BT项目的代表。作为一种新型的融资模式,它受到广泛欢迎,并被大量运用到非经营性的基础设施建设中。

BT模式指的是项目的运作由承包方独揽,融资、建设均由其负责,待项目验收合格后移交给发包方,发包方承担建设成本和融资利息等。这一模式是从BOT(建设-运营-移交)演变而来,后者主要用于经营性基础设施项目,例如高速公路。这一模式的出现,解决了政府基础设施投资资金不足的难题。

BOT在英美国家被广泛应用,传入中国后,在一些经营性项目(如电厂)上运营。上世纪90年代开始,国内出现了BT项目。但由于政府性投资项目必须公开招投标,BT模式一直不具备合法身份。

2003年后,新一届政府上台,大力推行基础设施建设,但当时面临资金短缺压力。次年国务院出台了投资体制改革的决定,允许社会资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域,BT被官方认可,并得到发展。

新一轮疯狂成长是在2011年后,这缘于当时国家宏观调控政策变向,2008年底以来宽松的货币政策被逐步收紧,已经上马和准备上马的项目出现“钱荒”。对于基础设施薄弱、建设压力大等欠发达省份来说,这一问题尤为突出。

可以说,BT的消长,与国内宏观调控密切相关。

“因为各个融资平台在银根收紧以后没法借款,只有通过BT方式来做。2008年以后这波投资上来,项目铺开了,但银根收缩,在建工程必须续建完工,不做也没有办法。”浙江省审计厅投资一处副处长邵挺认为,地方政府大量用BT模式也有自己的苦衷。

中国式BT困局

BT模式产生于国外,在引入中国后被改良为“中国式BT”。所谓中国式BT,是项目建设时政府出资一部分(一般为三分之一投资总规模),企业垫付一部分,进入回购期后政府逐年偿还。而在国际通行多年的BT模式中,政府几乎不承担任何风险,完全由企业自行承担。

“BT就是正派与腐败,干净与肮脏的分水岭。”在严介和看来,中国式BT是一种妥协,也是中国国情逼出来的一种模式。正派之人希望风险完全由企业承担,腐败之人希望政府承担部分风险,这样他才有权力。

让渡一部分利益给既得利益群体,这是行业“潜规则”。在一些地方的政府工程中,承建方总承包之后,会分包一部分工程给既得利益群体。

严介和所在的太平洋集团在全国多个省市参与BT项目建设,从投资额度来看,是目前国内最大的民营企业。据悉,该集团利润主要来自BT,其中四分之三是中国式BT。

“我们在二三线城市、经济欠发达地区投资力度大,央企不愿意去,因为风险大,他们主要集中在江浙沪、珠三角地区。”严介和介绍说,该公司在贵州、云南等省份的项目较多。

目前涉足BT项目建设的还有一支“国家队”,即央企中从事建筑业务的公司,如中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司等。许多省的城建公司也涉猎其中。

由于融资能力强、融资成本低,这些国字头的企业在承揽BT项目时十分“凶猛”,他们一般选择投资额度10亿元以上项目,有的项目投资甚至近百亿元。

麦肯锡城市中国计划研究团队认为,BT模式高度依赖当地政府的财政支持,而我国大部分中小城市却很难承担这份重任。面对许多较为基础性、中小规模的市政项目,政府难以下决心“勒紧裤带”,将未来财政预算一部分预留给BT回购。

能否如期回购,成为BT项目最大的风险,保障房建设领域出现的苗头值得深思。

中国冶金科工集团有限公司(以下简称“中冶”)是国家基本建设和海外工程承包的主力军之一,是国资委确定的以房地产为主业的16家中央企业之一。在国务院提出三年9000亿元保障房建设计划后,国资委鼓励央企投身保障房建设,中冶判断这个市场潜力巨大,于是迅速调整方向,主攻保障房。到2011年,中冶已成为全国最大的保障房开发企业。

大量以BT方式建设的保障房,也给中冶带来了麻烦。据悉,在有的地区,许多保障房建好后,地方政府不回购、不分配。由于前期垫资主要来自银行贷款,延迟回购导致资金无法回笼,额外支出的利息摊薄了项目利润。

这导致上市公司中国中冶(601618)财报中应收款净额增加,在2013年上半年财报公布时,公司已经对此提出预警。实际上,中冶从去年开始就已选择逐步退出保障房建设。

2013年11月12日,中冶公告宣布,全资子公司中国三冶和其下属鞍山中冶置业有限公司当日与中信信托等签署《债权转让协议》,拟将中国三冶持有的鞍山市劳动路保障性住房建设项目(BT项目)的债权转让给中信信托,涉资13.2亿元。

由于资金缺乏,许多地方选择与有实力的企业以BT方式建设。因购房者需要支付一部分成本,理论上而言政府自己承担的成本并不高。但因位置偏远,交通不便,或者价格优势不明显等因素,一些地方保障房出现无人申购局面。由此带来的回购风险始料不及。

BT模式存在市场运作、政策变动、政府信用等风险,中冶寻求解套,正是BT项目建设中风险的直接显现。

BT项目建设期一般为两三年,进入2014年以后政府回购项目逐渐增多,偿付压力增大。加上2014年是企业债券偿付高峰期,一旦出现集中兑付期叠加,地方政府无法如期回购的风险极高。

目前,唐山、温州等地区个别的BT项目,尚未进入回购期便出现债务纠纷,有的项目甚至被叫停,发包方和承建方对簿公堂。

BT融资规范之途

在今年初召开的浙江省政协十一届二次会议上,该省审计厅副厅长陈焕昌提交了一份提案,建议加强对政府性投资BT、BOT等融资模式项目的监管。

陈焕昌告诉《财经》记者,BT项目投资建设缺少相应的法律法规依据,一些地方在试点基础上出台的地方性法规在制度设计和执行上存在许多需要完善的问题,例如在制度设计上没有严格界定使用范围和条件,没有明确规范BT模式的项目审批、发包行为。

“BT项目基本上都没有实行公开招标,谁来做都是和个别人谈的,很不规范,随意性大。”陈焕昌介绍说。

浙江省审计厅对四个县(市、区)的33个项目调查后发现,除了3个项目实行公开招标和1个项目在当地招投标中心公告过外,其余29个项目均未采取公开招标,其中直接发包的1个,通过谈判形式确定的5个,以会议形式指定的6个,采取邀请招标确定的18个。

这种以邀请招标方式确定投资人,导致市场竞争不充分,往往导致熟人承包工程的局面。“不公开操作,可能有利益输送。”一位熟悉融资运作的业内人士说,这同时还会导致建设成本过高,增加了政府的债务负担。

以浙江某县9个BT项目为例,除了2个项目有一定下浮外,其余7个概算造价均无下浮,而该县当地同期、同类采取市场公开招标的项目概算造价中标下浮比率在13.5%。

融资成本过高、项目管理费收入不规范等,也是BT项目遭到诟病的地方。

多位受访人士担忧,BT项目从建设到完成回购需要数年时间,在实际操作中,往往出现上届政府为了政绩,不顾财务状况,进行大量基础设施、保障房建设等。

浙江审计厅投资一处处长陈岩明担心BT项目烂尾,由于债务偿还是靠政府信用担保的,如果违约,势必会造成政府信用受损。为此他建议,哪些项目可以用BT方式建设,哪些不可以,要有清晰的界定,并和偿债能力关联。

在银行贷款、发行债券等低成本融资渠道受阻情况下,高成本的BT等融资方式大量进入地方基础设施建设领域,其贡献不容忽视,但这类融资十分隐蔽,难以统计,难以监管,隐藏的债务风险不容小觑,能否逐步有所化解,仍然存在诸多不确定性。

为此,业内人士建议制定出台BT项目建设管理的规章制度,明确项目建设范围和相关部门(如发改委、财政部门)职责;严格执行BT项目招投标制度:将BT项目形成的债务纳入统一的债务管理,统筹管理区域内BT项目立项、在建、完工、移交,严控地方债务风险;加强项目建设过程监管,加强项目质量和造价控制等,使BT模式规范运行。

同时,地方政府要积极探索这类非经营性建设项目新的融资方式,否则无法从根本上缓解资金短缺困局。麦肯锡城市中国计划研究团队认为,以商业-公共土地捆绑开发的融资模式不仅可用于市政道路,它在许多非营利城市设施,甚至是城市综合体开发方面都可以引用。