语文课堂提问的现场观察与思考

语文课堂应是学生生命成长的地方,是师生共同演绎生命意义的舞台。那么,我们的学生在语文课堂的参与度如何?生命成长状态又怎样呢?

一、对课堂提问现场的观察

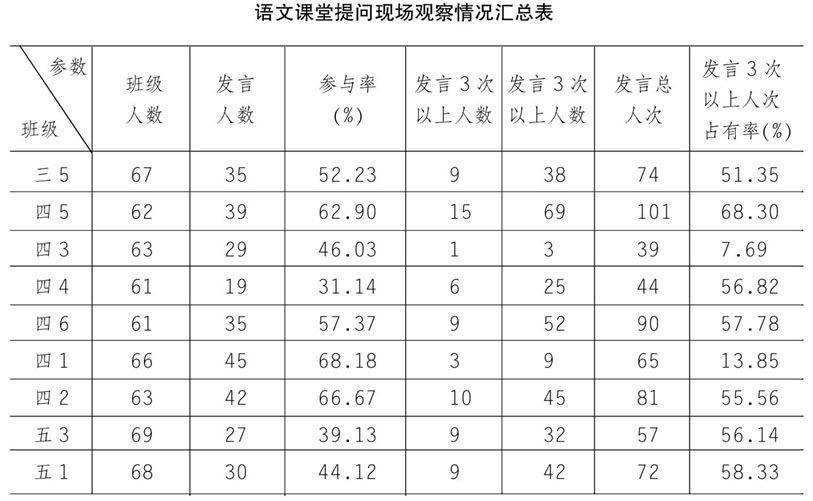

我们对本校的9节语文课进行了课堂观察。观察的侧重点是回答问题的学生在教室里的分布,以及学生在一堂课中回答问题的次数。统计分析结果,本班共有68人,分为十个小组,一、二两个小组各6人,其余每小组7人。本堂课共计发言72人次,其中发言10次、6次、5次的各1人,4次的3人,3次的3人。参与发言30人,参与率44.12%,发言3次以上的共计9人,他们的发言次数占全班发言总次数的58.33%。9节课观察结束后,我们对相关数据进行了分析,具体情况如下:

我们发现,有的班级一堂课回答问题达101人次之多,有的班级只有39人次,有5个班级(三5、四5、四6、四2、五1)每堂课回答人次在70以上,平均达到每堂课每人1次。但是每人的机会并不是均等的,有个别学生一堂课回答问题竟达10次之多,平均每班都有7、8人在一堂课内回答次数超过3次,9个班中有7个班发言3次以上的人的发言次数达到本班回答总人次的50%,有的还大大超过了。但有些学生一次机会都没有,尤其是坐在后排或角落里的学生,他们成了课堂的听众和看客。

二、对课堂提问现场的分析

究竟是什么原因造成了上述这样的状况?课后,我对老师进行了跟踪访谈,课堂提问之所以会出现上述问题,大致有以下原因:

1.与老师对教学内容的理解和学生学习情况的了解程度有关。有的老师能深入钻研文本,紧扣课文的重点难点,准确把握学生的最近发展区,设计出一系列环环相扣、循序渐进、直抵课文核心的问题;有的老师设计的问题则或深或浅,比较零散,结构性不强。

2.与老师为完成教学预设而教有关。有的老师一心为了教学预设目标的达成,课堂教学任务的完成,害怕课堂卡壳。尤其是有人听课的时候。总是喜欢找积极性较高且回答问题正确率较高的学生来回答,不知不觉中就给那些表现积极的孩子带来了机会。

3.与老师关注全体学生的意识不强有关。有的老师只关注到了一些平时表现比较积极的孩子,或者是靠近自己的一些孩子,而没有把全班所有孩子都纳入到自己关注的范围内。长此以往,学生之间就达成了一定的默契,部分学生的依赖心理逐步形成。老师提问之后,大家都知道一定会有人积极举手回答,自己根本不用担心老师会喊到自己。久而久之,他们就习惯被淹没在纷繁热闹的课堂里了。

三、课堂提问应注意的问题

课堂提问是课堂教学的重要组织形式,是师生对话的主要途径,是传授知识,发展思维,开发智力的重要手段。课堂提问就如一条流淌的思维之河贯穿于整个教学过程,教师根据自己对文本的理解所挖掘出的问题的质量以及对学生回答问题的评价,会直接影响到学生的成长与课堂教学的效果。针对以上问题,我们认为,老师应该在以下几个方面多做努力:

1.强化生本意识

“学生是教育过程的终端,是教育的本体。”[1]课堂上,教师要树立以学生为本的思想与意识,着眼学生的发展,而且是所有学生的发展。教师要加强对学生的研究,在关注学生的学习基础、学习能力、学习心理的前提下,再来关注学习目标的确定、内容的组织、环节的安排、问题的设计。教一篇课文,教师不是首先思考自己应该怎么教,而是思考学生在学习这篇课文时已经有了哪些基础,通过这篇课文的学习,他们要得到哪些知识,掌握哪些方法,形成哪些能力,获得哪些心智方面的发展,等等。根据学生的现实状况和新的需求进行教学思考,设计教学问题。每堂课的问题设计要着眼全体学生,因此不仅要有深度,更要有广度和坡度,贴近学生的“最近发展区”,让孩子“跳一跳,摘桃子”。

生本的语文课堂还应是积极互动的课堂。

(1)师生互动。在课堂上,允许学生答错,允许学生答得不完整,允许有不同意见争论,允许学生向教师发难,教师在学生回答的过程中不停地点拨引导,让学生体验到成功的愉悦。这样才能充分调动学生学习的兴趣,激发情感体验的源动力,使课堂充满生气和活力。

(2)生生互动。生生互动就是学生之间围绕文本就自己的理解所进行的对话。在生生互动中,大家互相提问,互相解答,不停切磋,互相生成。因为学生与学生之间的年龄、心理、水平相近,特别容易激活思维,学生也愿意回答同伴提出的问题,获得成功的体验,从而为每个学生提供“畅所欲言”的机会。

(3)生本互动。生本互动就是学生潜入文本,独自与“文本”进行直接而深入的对话,与作者、作品的人物进行情感的交流,心灵碰撞,切己体察他们的境遇、感受他们的思想,了解文字表达的规律,从中发现并设计出自己认为有价值的问题。

2.注意问题设计

陶行知先生曾说:“发明千千万,起点是一问。禽兽不如人,过在不会问。智者问得巧,愚者问得笨。人力胜天工,只在每事问。”[2]在课堂教学中,教师要做一个提问的智者,所提的问题一定要经过精心筛选,注意结构性,避免随意性,不能东一榔头西一棒子,琐琐碎碎,林林总总。

(1)问题的设计要力求精当。“精”指的是精炼扼要、言简意赅;“当”指的是得当,所提问题要是重点、难点。问题还要紧扣文脉,紧扣文章的思路,可以是由整体到部分,先提出一两个大问题,再按重点词、句、段设计若干小问题,来说明大问题;也可以由部分到整体,根据重点词、句、段先设计若干小问题,再提出总结性的大问题,对文章的主要内容做出概括;也可以将两种方法有机结合,构成整体——部分——整体。

(2)提问要疑而不难,接近最近发展区。有位教育家说过:“要把知识的果实放在学生跳一跳才能够得着的位置。”这个比喻告诉我们,课堂提问既不能让学生不动脑筋就轻易答出,又不能让学生望而生畏,要让学生感到三分生,七分熟,跳一跳,摘得到。接近学生“最近发展区”的提问能激发学生的好奇心和求知欲,学生通过自己的思考解决了问题,收获了成功就能增强学习信心,对今后的学习产生浓厚兴趣。

3.关注课堂生成

课堂需要预设,也要注重生成。叶澜说:课堂是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的图景,而不是一切都必须遵循固定线路而没有激情的行程。在这个“行程”中,学生好比游客,教师则是经验丰富的导游,在“导游”的引领下,“游客”不断发现新的美景,获得新的收获,体验新的兴奋。

教师要认真倾听学生回答,延迟评价,一定要在学生说完后才能表明自己的态度,在学生没说完关于问题的想法之前,尽量不要匆忙分析评价或者做出判断。因为学生的语言表达能力还不是很强,有很多时候可能会言不达意,因此需要教师耐心地等到学生讲完之后再做出自己的反应,同时还要允许学生做出适当的补充。当学生对问题的理解存在偏差或者没有达到预设目标时,教师不要轻易放弃,另选他人来回答,而要调整自己的问题设计,或者降低问题的难度,或者调整自己的点拨,使整个课堂“因学而教”“随生而动”。

在教学过程中,教师一方面要“随机开发”新的教学资源,另一方面要“适时捕捉”这种新的教学资源。当学生认识肤浅时,就应以学生的“肤浅”作为教学起点,运用“调控——生成”策略,引导学生步步深入;当学生对话精彩时,我们把这种“精彩”看作是一种新的教学资源,通过即时适当的评价,让更多的学生走进这“精彩”的世界;当学生答问错误时,我们应利用学生错误中的可利用因素,或追问暗示,引导学生发现错误,自行纠正,或反诘归谬,即以学生错误答案为前提,一步步推衍出荒谬的结论,让学生在矛盾中顿悟;当学生争论不休时,我们应牢牢把握良机,让学生充分阐述自己的观点,让各种不同的声音在争论中彼此交锋、碰撞、融合。

4.给足参与时间

课上要切切实实把教师点拨指导的质量提上去,把教师的活动时间压下来,增加学生课堂参与的时间,让学生有足够的时间去读书、思考、说话、写字、作业,不能摆花架子。一般地说,一堂课每个学生训练的时间应当占50%以上,课堂参与中学生的自主支配时间率要高,不要什么都是全班“齐步走”。

一个问题提出后,教师不能因为赶进度而立即要求学生回答,要给足学生思考的时间。Rowe(1987)发现,教师候答时间达3秒或更长时间,能激起学生更多的思索、谈话与辩论。他还发现,教师候答时间平均超过3秒,学生将会产生以下积极行为:(1)学生回答问题的长度增加400%到800%。(2)没有被老师要求的但却很中肯的回答数量显著增加。(3)不能回答的情况明显减少。(4)学生的自信心增强。(5)学生所提问题的数量增加。(6)反应迟缓的学生能提出更多的观点。(7)学生做出反应的类型倾向于多样化。(8)思辨性的思维增加800%。(9)违纪现象减少。(10)笔试中较为复杂的题目的成绩提高。[3]

总之,教师只有树立了为了全体学生的全面发展意识,真正做到为学生而设计问题,强化课堂生成观念,给足学生思考的时间,才能让我们的生态语文课堂提问更加有效,成为促进学生发展的“催化剂”,使学生在语文课堂上真正焕发出生命活力。

参考文献:

[1]郭思乐.教育走向生本[M].北京:人民教育出版社,2001:35.

[2]陶行知.知行诗歌集[M].上海:上海儿童书局版1933:22.

[3]吴顺领.对教师课堂提问策略的思考[J].基础教育研究,2006(6).

(戴亚兵,南通市竹行小学,226000)

责任编辑:赵赟