双向信任:对教师权威的主体间性考察

刘湉祎

摘要:在传统思维下,人们习惯于仅从教师方面思考教师权威的问题,很容易造成单子式主体的弊端,教师权威滑向教师权威主义。同时,信息技术的运用极大地推动了多元世界的发展,对学生而言,教师的作用越来越成为诸多影响因素中的一个,教师权威面临消散的危险。面对客观主义与相对主义的双重挑战,如何突破以往的单向思考模式,更多地从学生的角度出发,并且在多元环境里守住教师对学生积极指导的职责,才是构建具有主体间性的教师权威的应有之义。

关键词:信任;法中的自然之物;教师权威;主体间性;重构

中图分类号:G451 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2014)03-0003-04

前苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾指出:教育领域中最细致的是年长者对年轻人的权威问题。权威,是社会生活中的一种特殊形式的权力,是建立在立法、意识形态、领导权、动员倾向等方式上的驾驭人的信念,从而使人心悦诚服。教师权威,作为教育权威尤其是学校教育权威的集中体现,表明的是师生之间的社会关系。可是,从教育自身出发,教师权威是否还应具有一种伦理向度?教师权威是否还应具有一种“善”的、“良”的本质内涵?因此,我们首先要为教师权威正本清源,这既是对历史的梳理,也是对未来的展望。

一、双向信任——教师权威“法”中的“自然之物”

社会学家滕尼斯在《共同体与社会》中提到一个概念——“法中的自然之物”。滕尼斯认为,任何共同体的“法”是在所有人中自然地、理智地确定的法则,在法则中存在一种“自然之物”,即普遍的、必然的、善的内核。这种自然之物由人的意志决定,是法产生与发展的精神所在,也是维系规则实施的根本保障。[1]在教育活动中,“对权威的信仰首先是教育的唯一来源和教育的实质”[2]。在教师与学生的共同体中,教师权威既是教育教育价值的体现,又是维系师生关系的“法”则。那么,什么是教师权威的“自然之物”呢?首先,我们需要对师生关系进行分析。在教育活动中,教师作用于学生,学生作用于老师,师生的共同体不仅仅是一组相互依赖的社会关系,更是一组相互信任的伦理关系。教师权威作为维系师生关系的“法”则,除了具有社会关系的契约性外,更具有“视为一种成人对孩子具有义务和固定责任的伦理关系”[3]的意义。教师权威具有伦理向度,而双向信任是师生共同体关系背后的“善”的“内核”。德国存在主义哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》中说过,“权威是连接信任的形式”[4]。信任是权威的内容,权威是信任的形式,并且这种信任是相互的。何谓“信任”?“信”即“相信”,是一种本体论的关切;而“任”即“交任”,是人内心之“信”在实践中的体现。信任保持了教师与学生之间“相互确证”的双向关系;信任构成了教师与学生之间的伦理学意义;信任蕴含了教师与学生之间的“善”的教育本性;正是由于师生间的相互信任集中体现了教育活动法则下普遍的、必然的精神,信任才更加贴合“法”中的具有“善”的“自然之物”。

除了逻辑演绎的方法外,我们还可以从教育活动的原初意义角度来分析。从广义的角度说,教育活动是指年长一代为维持和延续社会活动的发展,将生产劳动经验和社会生活经验传给下一代;同时年轻一代也需要成年人的帮助与教导,从生物人转化为社会人。也就是说,年长一代需要信任年轻一代可以担负起延续社会生活的责任,年轻一代也需要信任年长一代可以教导他们成为社会人。社会传承的过程是必然的和绝对的。同时,我们也应看到传承背后的信任心理。信任的双向作用机制,是保证教育活动得以产生、维持与发展的精神内涵。

双向信任的建构是教育教学有效开展的重要保障。可是,在现代与后现代交叉的时代,信任不再那么简单。一方面,在现代社会中,由于受韦伯式科层制观念的影响,当教师权威被提及时,人们总是从教师的角度思考——教师教什么,学生就学什么;教师怎样教,学生就怎样学。这种由上而下的官僚性质关系将信任异化为服从和强制。当柔性的教师权威演变为刚性的教师权威主义时,教师权威便失去了教师对孩子的信任基础。换句话说,老师们不再“相信”学生可以发展自我知识。“通过孩子的给予而具有了权威的成人需要清醒地意识到孩子们的需要和他给予的权威。”[5]如果我们站在孩子的角度将权威理解为因自己的需要而给予大人的权利,将教育视为学生信任教师并赋予其权利的一种行为,可能会更加接近教育的善的本质。另一方面,在后现代社会中,由于网络科技的发展,教师对孩子的影响越来越成为诸多因素中的一个,教师权威面临“有限化”困境。面对学生提出的刁钻问题,老师们有时会哑口无言。对于学生的价值混乱现状,老师们会有爱莫能助的哀叹。当柔性的教师权威演变为庸性的弃权行为时,教师权威便失去了孩子对教师的信任基础。也就是说,对于学生而言,老师说归说,自己做归做;老师说的并不一定都是正确的,老师也有不会和犯错的时候。教师权威在当代社会中,面临双向“失信”的危机。

二、信任危机——教师权威的时代遭遇

权力正遭受收紧与稀释的双重危机。一方面,既得权力者不断对权力进行巩固,设立更多的权力壁垒。另一方面,伴随信息技术的发展,微权力体不断涌现(尤其是信息技术),权力开始出现分化与衰退。教师权威,作为教育权力的一种形式,也陷入了两难的困境:权威锐化为强制,权威蜕化为弃权。师生间的双向“失信”问题困扰着教师权威的有效发挥。

1.教师权威中的“强制”危机

在“教师→学生”的维度,教师权威存在强制性的权威主义问题。教师权威“法”产生了“违背自然”的现象,教师对学生的信任逐渐丧失,异化为强制。中国古代存在教育威权行为,教师为了学生无条件服从自己,不得不以言语、行动上的惩戒来训育,以培养学生良好习惯,难怪有“上天之载,不怒而威,不畏而严于斧钺,教育之威权,殆有是价值欤”[6]之说。在现代教育中,威权行为已不太会发生,转而变为“划一”的管制,具体表现为强迫学生机械地记忆知识、不容许学生提出质疑、不依学生个体差异进行妥善引导等外在强制。信任被丢弃,只保留权威的“法”的外壳,其目的在于使管制“精致化、高效化、方便化”。学生被给予相同的语言、相同的表情、相同的发声,甚至相同的好奇心,学生间的差异被打磨掉。于是精密化的个体被设计与发明出来,“犹如在冷静的、明晰的、寻常的真理中的一个个幽灵”[7]一样。

有人会说,教师的强制是为了学生好,教师相信只有学生按照他们的意愿来,才是正确的。的确,教师的学习经验与生活经验相对丰富、相对成熟是不可否认的,可是,这一看法有两处不妥:第一,将师生间的信任问题简单理解为教师的霸权话语,认为学生对其必须无条件信任。教师对学生的信任,其实可以理解为,经过教师的点拨,学生可以通过自己的努力拥有属于自己的知识。如果学生不被给予这种信任,那么这种信任很容易成为强制的借口。第二,将权威自身所蕴含的自由变为时间上的顺序,即只有首先被动接受知识才能获得自由。在某个时间点上,这是正确的。可是,如果教师将这种意识变为永恒的“权力壁垒”,那么就仿佛立法者随意设立所有这些限制,其必然是“违背自然”的。强制行为从本质上说,是违背双向信任精神的。

2.教师权威中的“丧权”危机

在“学生→教师”的维度,教师权威存在丧失的危机。这一点主要是基于微权力体的发展(尤其是信息网络)对学生造成的影响,妨碍了学生对教师的信任。在《权力的终结》中,莫伊塞斯·纳伊姆集中阐述了一个观点:当代社会的权力更易获得,却更难运用,而且更易失去。权力的衰退渗透于政治、经济、宗教、教育、家庭生活等领域,正在改变世界。在权力的转换与瓦解中,新兴的微权力体发挥了重要作用,尤其是信息技术,将人们嵌入更加复杂多元的环境中,不同观念史无前例地激烈碰撞,对传统造成了很大的冲击。教师权威身在其中,也未能幸免。

许多一线老师常常抱怨“现在的孩子真有个性”、“现在的孩子怎么那么难管”。学生接触新鲜事物的途径是丰富了,眼界也拓宽了,但他们能否在鱼龙混杂的信息面前健康快乐地成长,成为家长与老师十分关心的问题。1990年,国际互联网用户数量只占世界人口的0.1%,而2010年,这一比例已经提高到30%(发达国家互联网用户数量已经超过其人口的73%)。截止2012年,创立8年的脸谱网(Facebook)的用户数量超过10亿,Twitter(创立于2006)的活跃用户数量达到1.4亿,于2003推出的网络语音通讯工具Skype的固定用户数量已接近7亿。[8]微权力体中的信息纷繁复杂,并潜移默化地教给孩子们一种观点:一切可能不再是理所当然的。唯命是从的教师权威主义不仅被消解,教师权威自身的作为也将受到相对主义价值观的限制。学生对教师的信任被抛入到更加不确定与矛盾重重的迷雾中。教师权威是否会被学生接受,接受后是否会在现实境遇下出现“在山泉水清,出山泉水浊”的现象,都是未知。

那么,教师权威是否还有存在的必要,抑或学生是否还需要信任老师?答案是肯定的。首先,教育具有一种伦理向度,即年长者将有益的经验与知识传授给年轻人。如果失去了具有伦理性质的信任,恐怕教育的力量有也只是微乎其微。再者,在孩子成长的环境因素里,有积极的也有消极的因素。信息时代充斥着欺骗与陷阱,未成熟的孩子很容易受到不良影响。教师作为积极引导者,应捍卫或以新的形式来重建孩子所需的价值框架及知识体系。

三、教师权威中的信任重构

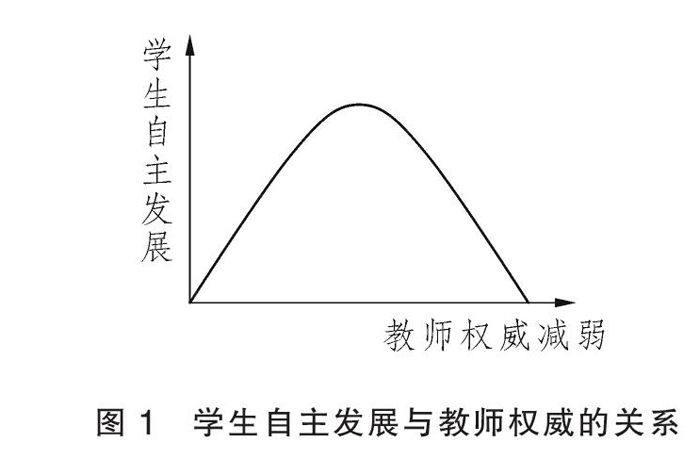

双向信任的缺失,造成教师权威面临着双重挑战。在这样的困境中,教师权威无法发挥其应有的作用,影响了学生的自主学习与发展。学生的自主发展程度与教师权威密切相关,如下图所示,两者呈现倒U型关系。

当教师权威处于最大值时,学生无条件服从老师,自主发展能力为零。伴随教师不断放权,学生积极性不断提高,自主发展能力逐渐达到最大值。当教师权威再减少时,学生自主发展能力又呈现下降趋势。可见,教师权威的正确发挥是学生自主发展的重要保障。因此,作为“法中的自然之物”,双向信任的重构显得尤为重要。信任的重构就是在教师权威中寻找一个合适的“度”。笔者认为,可以从以下三个方面来考虑:

1.教师给予学生希望

希望,是一个温情的词汇。父母希望孩子成龙成凤,老师希望孩子出人头地。但对孩子的希望很容易变为成人自己的专断想法:我希望孩子能按时完成作业;我希望孩子能上课做笔记;我希望孩子能少玩一些多学一些;我希望孩子以后走怎样的道路,甚至不要对我说的产生质疑等等。希望,不再考虑孩子的需要,不再以孩子的权利的赋予为前提。希望僭越为压制。“教育上的希望,是我们给予孩子们各种发展可能性的耐心与信任。”[9]多给他们一些鼓励与支持;多给他们一些时间与空间;多给他们一些耐心与关心。给予孩子希望,就是给予相互间的信任。

2.教师的自我偏离

自我偏离,指教师对传统知识权威和成人权威的偏离。教师不再是教育的绝对控制者、命令的发布者和信息的借贷者,而是为实现有效教学的引导者与关心者。这需要教师更多的耐心、谦逊。[10]自我偏离,意味着教师与学生是以研讨的方式处理问题,教师不再是高大全的知识代言人,也不再是严肃的命令发号者。自我偏离,表明师生间的相对平等关系。进一步说,教师与学生拥有的生活经历与经验都是相对的,无法说孰好孰坏,只能说教师的经验更加丰富。但是,孩子的生活世界也在拓宽,有一些知识甚至是成人未接触的、不知晓的。正如韩愈所言,“师不必贤于弟子,弟子不必不如师。闻道有先后,术业有专攻,如是而已”,在社会快速变迁的当下,学生向教师的文化反哺正越来越成为日常现象。因此,教师的自我偏离首先需要谦和的态度。谦和意味着不以绝对的姿态面对学生,谦和意味着更多的关注、聆听与理解。同时,自我偏离需要“守得住”阵地。价值多元背景下,如果教师过度偏离,其实就是在放逐教师权威。“守得住”阵地意味着从精神道德的,虔诚的传承连续性出发,建立一个新的具有丰富内涵的权威。

3.教师提升个人威望

真正的权威来自于内在的精神力量。[11]教师只有征服了孩子的内心,才能确立个体的威望。个体威望需要凭借两方面的努力:师德与师能。师德要求教师在教育教学过程中,做到不以出身贫富、成绩好坏对待学生,真正做到关爱每一位学生。师德还要求教师不要将自己的意见强加于学生,只有真正了解他们的需要,才能赢得尊重与爱戴。师能既要求教师在教育教学过程中,不断努力加深对专业知识的理解与掌握,做到“有问必答”、“有问有好答”的程度;还要求教师拓宽自己的知识结构,对新鲜的领域保持一颗好奇与敏锐的赤子之心,否则将会被时代淘汰,成为学生眼里的“老古董”。只有既有德又有能,才能“取信于学生、用之于学生”。只有真实获得学生的信任,才能更好地充任“平等中的首席”的角色。

总之,对于教师权威的主体间性来说,互相信任是一剂良方。信任,打破了人们惯常的单向度思维模式,主张双向的相互作用。信任,还应引起人们一种关注:在现实背景下,教师的权威更多是由孩子赋予的。只有将教师权威视为主体间性的,才可以摆脱客观主义与相对主义的泥潭。

参考文献:

[1][7][德]费迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:287.293.

[2][4][11][德]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991:26.27.26.

[3][法]阿尔贝·雅卡尔,皮埃尔·玛南,阿兰·雷诺.没有权威和惩罚的教育?[M].张伦,译.北京:中国人民大学出版社,2005:61.

[5][9][加]马克斯·范梅南.教学机智——教学智慧的意蕴[M].李树英,译.北京:教育科学出版社,2001:95.91.

[6]张子和.大教育学[M].福州:福建教育出版社,2009:180.

[8][美]莫伊塞斯·纳伊姆.权力的终结[M].王吉美,牛晓萌,译.北京:中信出版社,2013:75.

[10]邓友超.教育解释学[M].北京:教育科学出版社,2009:118.

责任编辑:杨孝如