西方人眼中的近代舟山

虞海伟 周永章

由浙江图书馆、舟山图书馆主办的浙江省社科联立项课题“西方人眼中的近代舟山”图片展,近日正在舟山各图书馆巡回展出。该展览精选了141张西方人所描绘或拍摄的图片,其中有不少是从国外的图书馆、档案馆中收集来的。这些图片展示了全球视野下的近代舟山面貌,弥足珍贵。

世界上最早的自由港

展览中,一幅出自《中国国家地理》“浙江专辑”的图画,引起了我们的关注。图画中,大小船舶云集,钟楼、民居、教堂、码头、商铺等中西建筑鳞次栉比,卸货的码头工人、赶着马车的车夫、巡逻的警察、做买卖的生意人、挑担的挑夫等南来北往。再细看图画说明,这竟然是“极盛时期的双屿港:世界各地的商品和数不清的白银在这里交换、中转和集散”。

1524年至1548年(明嘉靖年间),六横岛、佛渡岛被葡萄牙人辟为“双屿港”,成为亚、非、欧各国商人云集的繁荣商港,常住外商3000余人,这比世界公认最早(1547)的自由港、意大利热那亚湾的里南那港还要早20多年。

葡萄牙商人、冒险家费尔南·门德斯·平托曾到过当时的双屿港。他在《远游记》一书中记载:“我们行驶了6天,来到了双屿门。谓门,实为两个相对的岛屿。距当时葡萄牙人的贸易点有三里格远(里格,是欧洲和拉丁美洲一种古老的长度名,通常在航海时运用,一里格相当于4.8公里)。那是葡萄牙人建立在陆地上的村落,房屋逾千。有市政官、巡回法官、镇长及其他六七级的法官和政府官员……该城充满自信和骄傲,有些房屋的造价已高达三四千克鲁札多(克鲁札多,当时葡萄牙的货币单位)。”平托的叙述说明了葡萄牙人在双屿建立起颇具规模的贸易基地,并且已初步具备城镇行政功能。

后来,葡萄牙商人纠集一批歹徒对附近岛屿的中国村庄抢劫骚扰,居民上报官府,明政府于1548年出兵,将双屿港夷为平地。

定海非常近似威尼斯

1792年,英国派遣以马戛尔尼为全权特使的政府代表团对中国进行访问,舟山是英使团访华的第一站。

英使团副使乔治·斯当东爵士的《英使谒见乾隆纪实》是记录此次外交活动的“官方版本”。他这样描述:“这里的房子都只有二层。曲线优美的屋顶上,彩瓦宛如兽皮。屋脊顶端上有一些怪兽塑像。在欧洲的城市中,定海非常近似威尼斯……商店里摆满了衣服、食品、器皿,甚至油漆得很漂亮的棺材,摊位上摆着活的家禽,水缸里放着各种鱼和鳝鱼,市场上还可买到供食用的狗,供寺庙里焚烧用的香则到处可见……”显然,英国使团眼里的乾隆年间定海城,生态优美,商业也是繁荣的。

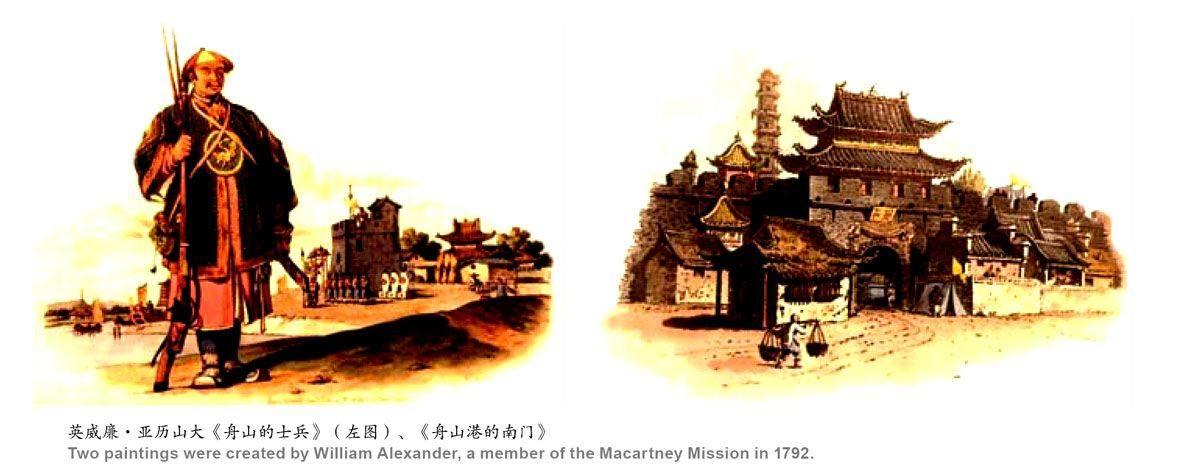

英使团中一位名叫威廉·亚历山大的画家所画的定海城部分场景的素描更为直观。在那个没有照相机的年代,亚历山大先后用笔描绘了《定海郊外》《舟山的士兵》《舟山港的南门》等当时定海的一些风景风俗,勾勒出了200多年前的定海面貌。比如,《定海郊外》描绘的是定海城郊一支送嫁妆的队伍,生动细致地反映了舟山老百姓的生活场景。

正是这种描写,使西方燃起了对舟山港的憧憬。1838年,英国传教士麦都思的《中国的现状和展望》一书的封面,就采用了定海奎星阁的图片。“可见,当时在世界列强首领英国的眼中,他们是首先通过舟山看中国的,舟山是留给他们的‘中国第一印象。”“西方人眼中的近代舟山”课题组负责人、舟山市委党校副教授王文洪说。

西方人眼中的舟山

第一次鸦片战争时期,舟山两次沦陷。英国水彩画家阿罗姆、随军医生霍奇斯、陆军中尉奥赛隆尼等,以西方人的笔触再现了当时舟山的风土人情。

在阿罗姆所描绘的《1841年底,驻扎在舟山镇鳌山下的英军营地》一图中,有搭在山坡上的英军营盘,以及镇鳌山下人们生活的场景。画中,有人在做小买卖,有人在开船。当不远出现一支英国军队时,人人纷纷侧目凝视。另外,周边的建筑基本都是临水而建。

与阿罗姆的画不同,霍奇斯更关注舟山居民的生活状况。他描绘的《定海的某条街道一景》,反映了当时定海的主要商业街的繁荣。据考证,这条街道就是定海南城门至龙须桥的街道,也就是后来的南大街。此外,他所绘制的《舟山人的各种习俗》主要表现了英军组团寻找食物,舟山当地农夫的播种、脱壳、筛选,舟山人的葬礼等4个场景。

在奥赛隆尼描绘的作品《1840年7月的舟山港湾》中,定海城的东、西、北三面群山环抱,南面临海,港内良田千亩,港外千帆竞发。英国图谋侵占舟山由来已久。鸦片战争中,英国将舟山作为进攻的首要目标,企图将定海宣布为自由贸易港。从陆地的眼光看,舟山地处海岛,是大陆的边缘;但是从海洋的视角看,舟山是中国大陆深入太平洋的桥头堡,地理位置绝佳。

1840年鸦片战争后,清政府被迫“五口通商”,宁波一时成了西方传教士云集之地。舟山作为宁波的外港,也就成了与西方文化接触的最前沿。许多传教士把舟山作为进入中国内陆的跳板和中转站。传教士们在舟山期间,对舟山当地的经济形态和民众的生产活动给予了不少关注。

雒魏林是一名英国传教士,也是一名医生。1840年至1843年间,他在定海开设了一家医院。据说,该医院是浙江省的第一所近代西式医院。《西方人眼中的近代舟山》课题组从美国南加州大学图书馆中获得一组收藏于1928年的照片,给了我们这所医院的大致印象。

《定海圣若瑟医院内的诊疗室》一图中,一位一身白褂、身材修长的修女在药剂橱里取药剂。《定海圣若瑟医院内的病人》一图则展示了这样一个场景:在医院门口的长廊内,长木椅和竹椅上坐着十一位穿白衫的男性病人,除了一位病人裹着头,其余全部光头。另有一位男性病人、一位男性佣人和一位修女站着。从上述图片看,当时定海的圣若瑟医院已经具有了现代医院的雏形。

进入西方传教士的镜头的,不仅有医院,还有铜管乐队、普通舟山家庭、佛教圣地普陀山、教堂,以及城外的乡村风景。

出自《天主教传教使团通讯:传播基督教信仰的绘画周刊》(1896—1906)的《舟山群岛的一支铜管乐队》,描绘了一个由二十余人组成的铜管乐队。图中,舟山青年穿着当时的服饰,头戴瓜皮帽,手捧圆号、小号、大号,背着大鼓,站成了三排。这幅图片和另一张出自伯希和的《十九世纪的法国天主教传教使团》(1899)的照片,表现的应是同一支乐队。

20世纪初的影像舟山

20世纪初,以各种身份来到舟山的西方各国绘画师、摄影师,不论是来经商、传教或是旅行,他们回去后大多出书、出摄影集和画册。其中许多图片在向世界尤其是向欧美各国传递舟山的佛教文化和渔业习俗的同时,也真实地再现了普陀山、沈家门的历史面貌。

1911年德国柏林出版的《中国的建筑和宗教文化:普陀山》一书中,有一幅德国柏林工业技术大学教授柏石曼(1873—1949)拍摄的《沈家门港码头》照片,这个角尺形的渔港埠头,就是老沈家门人口中的小水埠头,位于会馆弄外首。从桅杆数来看,停泊着十数艘渔船,渔船内侧靠埠头的还有几只小舢板船,照片中间最左侧隐隐的是一个低平的小岛。照片右埠头上竖一大灯杆,上有灯罩,灯罩下沿的灯杆是一条可自由升降的拉线。灯杆下有近十人,光头,脑后留长辫,还有戴帽的小孩。

来源于1912年出版的《停滞的帝国——百年影像》的一张名为《佛教圣地普陀山的码头》照片中,数不清的滑竿整齐排列在码头两边,可见当时普陀山香火旺盛。

“这些图片再现了东西方文化接触、碰撞和交流的时代痕迹,对东西方世界分别产生了重要影响。对于舟山来说,它是地方史研究中重要的图像文献,对展示舟山的历史面貌和发展轨迹有着十分重要的作用;对于西方而言,它记录了近代西方对遥远古老中国的印象,建立了西方人了解舟山的重要信息窗口。今天,浙江舟山群岛新区的成立,开启了舟山发展史上的一个新的里程碑。对《西方人眼中的近代舟山》的研究可以让我们借助异邦人的眼光,透过群岛的历史视角,来审视全球视野下的舟山群岛国际形象。这与当前舟山群岛新区发展的终极目标(建设自由港)极为相似。”王文洪说。□

(本文照片由作者提供)