论思想政治教育过程主体际关系运行

经刚

【摘 要】主体际关系是研究思想政治教育过程,把握思想政治教育内在规律的前提和始阶。思想政治教育主体际运行的元动力、初级动力、高级动力、受教育者主动需求和被动需求构成了思想政治教育主体际运行的主要模式。研究主体际运行为解决思想政治教育实践课程提供了新的理论视野。

【关键词】思想政治教育;主体际关系

一、思想政治教育主体际关系定义

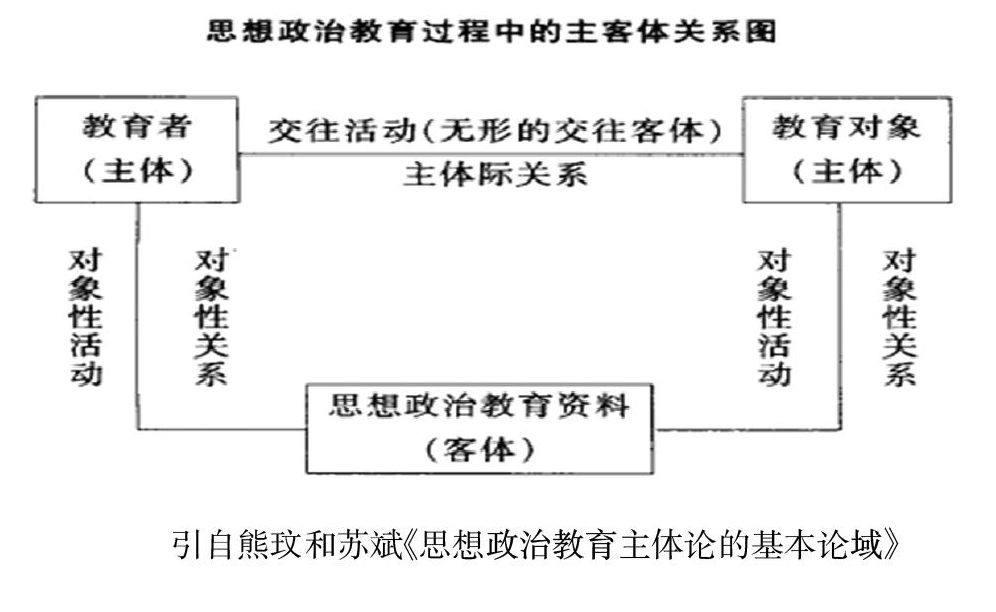

首先,哲学上的主体际关系以马克思主义“交往实践”这一理论为其理论基点,“交往实践观认为,实践结构是由“主体—客体”与“主体—主体”双重关系的统一构成的整体,即“主体—客体—主体”结构。” [1]而主体际关系就是在主体与客体,主体与主体矛盾运动过程中最终形成的主体与主体的关系。其次,交往实践的中介即实物,这种“实物是为人的存在,是人的实物存在,同时也就是人为他人的定在,是他对他人的人的关系,是人对人的社会关系” i,实物首先是主体对象性活动的客体,又是与另一极主体产生物质、精神等虚实交往而形成“主体与主体”关系的中介。因此,思想政治教育主体际关系是以“主体(教育者)——客体(教育资料和教育内容)——主体(受教育者)”模式展开,其运行首先呈现为教育者和受教育者在思想政治教育过程中与教育资料通过语言、信息、符号等中介联系发生对象性关系,并在思想政治教育总体规律和过程规律客观运行影响下交互作用,相互确立教育者主导性及受教育者的能动性和自觉主动性,最终动态转化成教育者和受教育者“主体——主体”关系。

二、思想政治教育过程主体际关系运行

要丰富思想政治教育人文品质,提高思想政治教育针对性和有效性,应从主体际关系运行着手研究教育者和受教育者两者关系形成、发展和变化。从思想政治教育过程中教育者和受教育者的主体际关系的内在规定,可以得出其运行过程。

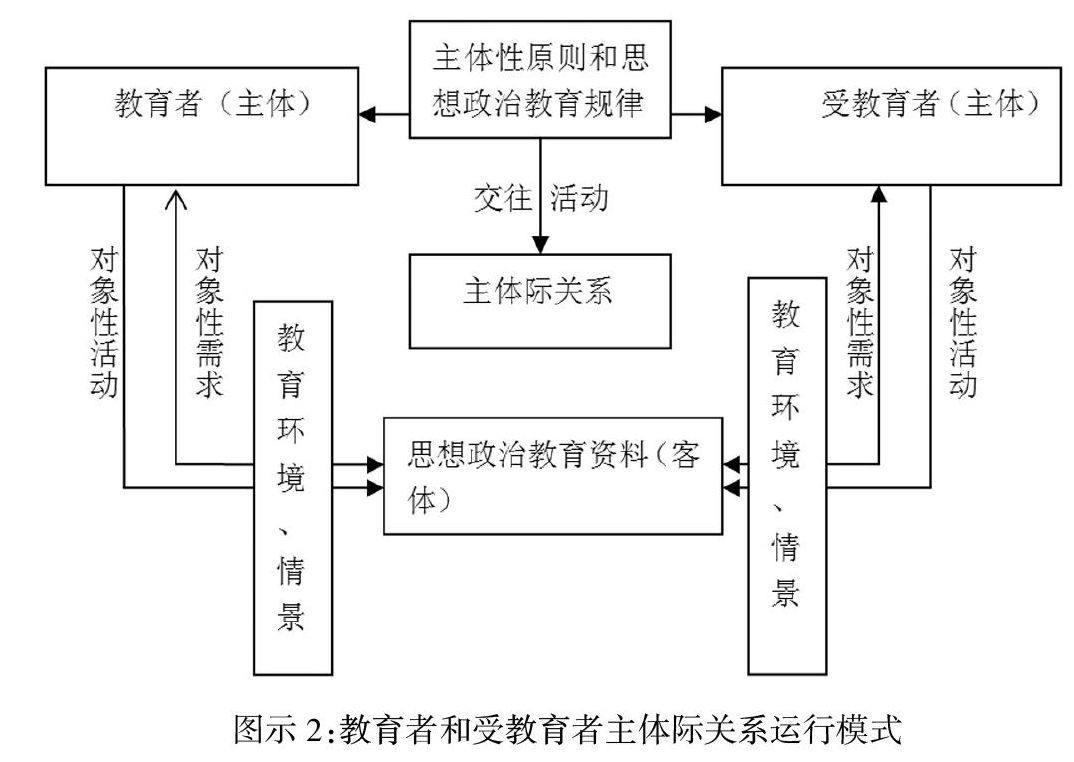

1.以教育者与受教育者与思想政治教育资料对象性活动为主体际关系形成逻辑起点。这主要是指主体际关系不是先在预设的,它是在教育者和受教育者与教育资料发生对象化关系基础上,通过文字、语言等进行无数的有形和无形交往实践,形成的“主体——主体”的主体际关系。如果教育者或受教育者中任何方面不与教育资料发生对象性活动,就不会在两者之间形成主体际关系。目前有学者用下列图示来表现教育者和受教育者在思想政治教育过程中主体际关系形成过程。[2]

该图示从主体际关系结构出发描述了教育者和受教育者主体际关系形成要素,为思想政治教育方法改善和教育理念创新提供了启示作用和可能路径,但其尚未清晰抽象出主体际关系运行的规律及其运行受到的一般制约条件,因此还需进一步优化。

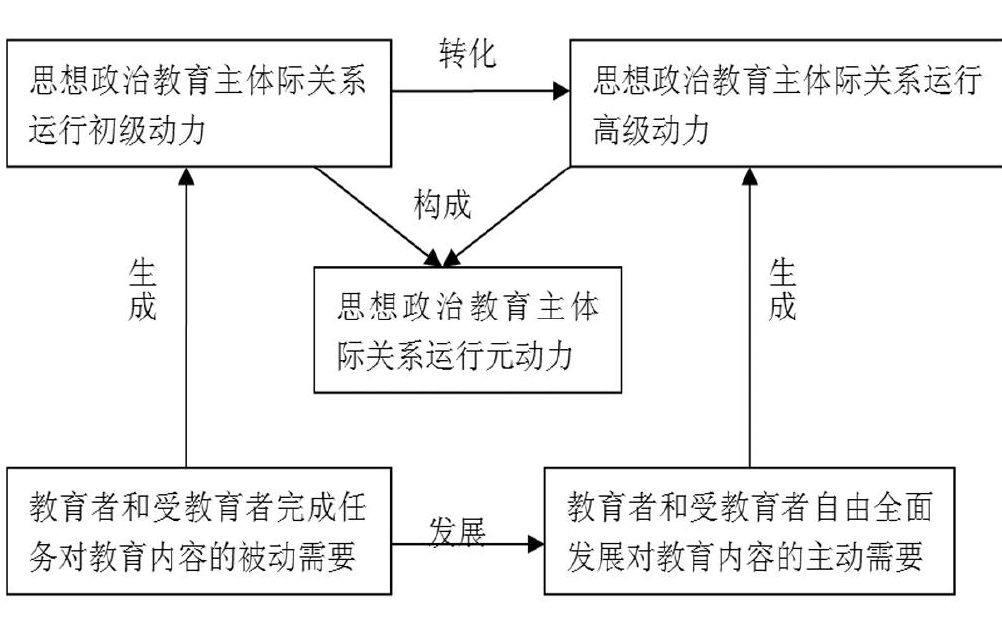

2.以教育者和受教育者的对象性需求及其运动为主体际关系运行元动力。对象性需求是指作为主体的人通过认识、分析对象客体属性,并根据自身客观需要选择客体属性,使客体的属性被主体占有,以实现主体满足感。马斯洛将人的需要按重要性和发生的先后次序分为五个层次:生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要、自我实现需要,认为人们一般按照这种层次性来追求各项需要的满足,以此来理解人们的行为动机。姑且不论马斯洛将人的需求划分为这样五个层次是否科学,但其需求内涵充分凸显了需求对于行为动机导向作用,而强烈的需求则更会转为强烈的意志动机,这就使需求和行為在时空序列上呈现先后特征,正如恩格斯所说“行动的一切动力,都一定要通过他的头脑,一定要转变为他的意志动机,才能使他行动起来。” ii思想政治教育教育者和受教育者对于思想政治教育资料不同层面的对象性需求及由此产生的对象性活动不同程度指向了主体际关系运行动力系统并为主体际关系运行提供着源源不断动力。我们将教育者和受教育者主体际关系运行动力分为初级动力和高级动力。初级动力是指教育者和受教育者分别为完成社会规定任务而产生的行动需求,这种动力仅停留在被动应对这一层面,因此不具有持续性、创造性,仅成为主体际关系运行的起点动力。而高级动力是指教育者和受教育者为不断丰富自身主体性,追求人类社会进步及人自由全面发展而产生的行动需求,这种动力不断生成和发展使其成为主体际关系运行的核心动力。首先,教育者和受教育者完成各自任务对教育内容的对象性需求,为主体际关系运行提供起点动力。教育者对思想政治教育资料需求主要体现在教育者根据教育目标和教育使命结合自身思想道德素质及现有理论水平对原始的思想政治教育资料进行整合的需要,原始的思想政治教育内容我们称之为思想政治教育内容Ⅰ,它主要是“以党的路线、方针、政策及理论体系形式出现,这样的教育内容由于强烈的阶级性及理解、接受所需道德素质和理论水平要求高难以被受教育者认识和把握”。?3?教育者要完成党和国家赋予的政治任务和新时代赋予的历史使命,促进教育个体政治、道德水平从“现有”到“应有”转变,就必须对原有的思想政治教育资料进行整合,形成与受教育者道德素质、知识能力现状相适应、想接近、相契合的新的思想政治教育内容Ⅱ即受教育者理解、接受、内化的对象性客体。而受教育者对思想政治教育资料的需求主要体现在完成社会规定的学习任务,达到社会规定的道德素质和政治要求的需求。受教育者学习思想政治教育资料既是党和国家规定的政治学习任务,又是受教育者提高思想素质和能力水平的重要途径。思想政治教育内容Ⅱ就成为两者进行思想政治教育活动,完成各自任务的共同需求客体,而教育者教育效果和受教育者学习效果,实际是以受教育者思想发生正面变化的程度及由此产生的良好行为来反映,教育者和受教育者通过语言、信息交流共同评估思想政治教育效果,总结双方在思想政治教育中存在的问题,提出完善思想政治教育内容Ⅱ的途径,创造出新的思想政治教育内容,在此过程中教育者的主导地位得到了尊重,受教育者的主体性得到了提升,这就为两者主体际关系运行提供着起点动力。其次,教育者和受教育者自由全面发展对思想政治教育内容的需要,为主体际关系运行提供着核心动力。思想政治教育内容是建立在马克思无产阶级学说之上并指向人自由全面发展,它会随着一定的政治、经济、文化发展不断被赋予新的时代特色和新的实践理论成果,在人自由全面发展过程中起着不可或缺的作用。马克思指出了人类社会发展的三种形态:“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形态,在这种形态下,才形成普遍的社会物质交换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性,是第三个阶段。” iii教育者和受教育者交往实践发展水平是衡量个体发展的重要尺度,促进双方不断丰富其主体性,使人的依赖和物的依赖两种形式发展为自主交往形式,最终实现必然到自由的超越。合必然性、合规律性、合目的性的思想政治教育内容就成为教育者和受教育者共同需求,两者在学习和传授过程中积极交流,教育者改变不尊重受教育者主体性的教学方式,确立受教育者主体性地位和作用,并使这种主体性发展成为改造主客观世界的自由个性,实现受教育者“他教”转化“自教”,而受教育者对教育者教育地位和教育效果的尊重,又使教育者主体性、创造性得到肯定,两者在认识和把握思想政治教育内容产生教育效果过程中形成巨大合力,自由全面发展需求使教育者和受教育者对思想政治教育内容的需要由消极被动发展为积极主动,使主体际关系运行的初级动力转化为高级动力,这不仅丰富了两者交往的内容和交往形式,更提升了两者交往层次,为其主体际关系运行提供了不竭动力。

3.以主体性教育原则的确立及其与思想政治教育规律交互作用为主体际关系推进和不断和谐的内外保障。原则是人们认识和改造客观世界过程中,根据事物发展变化的一般规律而抽象出的保障事物和谐良好发展的内核要素。思想政治教育主体性教育原则主要指由民主平等及雙向互动等诸多原则要素构成的教育原则系统,而思想政治教育规律是思想政治教育运行和发展的本质联系,贯穿于思想政治教育各阶段、各系统,影响着思想政治教育整体进程和效果。主体性教育原则与思想政治教育规律相互规定,为思想政治教育主体际关系形成以及教育者和受教育者主体性的丰富提供着源源不断动力。首先,在思想政治教育过程中,思想政治教育过程规律规定着与其规律体系相联系、相适应、相表里的一般原则,如“双向互动律”、“协调控制律”不同的规定着主体性思想政治教育的过程原则和方法创新原则及环境、情景优化原则。其次,主体性思想政治教育原则的确立和丰富,又使我们能更清晰的认识到思想政治教育规律体系的内在逻辑和结构演变过程,更加充分认识和把握规律,利用主体性思想政治教育原则对应思想政治教育规律,使主体性思想政治教育体现创造性、合乎规律性。由此可见,主体性思想政治教育原则从本质上来说是对思想政治教育规律的再认识和把握,在主体际关系形成和变化过程中,主体性教育原则和思想政治教育规律就为教育者提供了整合教育内容的方法以及和谐教育者与受教育者主体际关系的重要途径。另外合理、有效的主体性原则和思想政治教育规律又使受教育者更加尊重教育者主体地位,坚信教育者传递的教育内容和信息,通过多样的自我教育手段实现“他教——自教”转变,使两者关系由“怀疑——信任”。这样两者的主体际关系就在主体性教育原则和思想政治教育规律的合力下从不和谐到和谐,从低级向高级不断变化。

4.以教育环境和教育情景为主体际关系运行的外在依托。主体际关系运行必须在一定的时空中进行,教育者和受教育者都是在特定的教育环境下与教育资料发生对象性关系。教育环境及教育情景对主体际关系运行的支持主要体现以下三个方面:第一:教育环境和教育情景构成主体际关系运行的物质、精神、制度等外拓条件。任何实践活动和交往关系都是在环境和主体活动的交互作用下进行的。第二:教育环境和教育情景和谐和强化着主体际关系。第三:教育环境和教育情景感染和提升教育者和受教育者主体性,丰富着主体际关系内涵。

由上述特征可以看出:主体际关系运行就是在思想政治教育过程中,教育者和受教育者在思想政治教育环境和情景影响下,遵循主体性教育原则和思想政治教育规律,利用语言、信息、等多种交流中介将各自对象于思想政治教育资料而获得的内容相互交流而构成的“主体——主体”系统。其运行如下图所示:

注释:

i马克思恩格斯全集(第2卷)[M],北京:人民出版社,1957:52.

ii马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:251.

iii马克思恩格斯全集(第46卷上册)[M].北京:人民出版社,1979:104.

【参考文献】

[1]任平.新全球化时代与21世纪马克思主义哲学的走向——再论走向交往实践的唯物主义[J].哲学研究,2000(12):14-21.

[2]沈壮海.思想政治教育有效性研究[M].武汉大学出版社,2001:55-60.