在物理教学中如何设计问题串

张小龙

摘 要:“问题串”应根据教学目标,以核心问题为中心,设计出那些富有启发性、激疑性、指向性、逻辑性的问题,提问的语言应该言简意赅、精炼到位。本文通过对教学案例片段的反思,着重分析了在物理教学中如何设计“问题串”。

关键词:物理教学;问题串;案例片段描述;反思

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2014)05-070-1

物理教学中设计处理好课堂上要引导学生时提出的问题,这是提高课堂教学效果非常重要的一个环节。因此,物理教学活动中教师如何设置问题、如何通过一系列问题实施有效引导就成为新课程课堂教学中十分重要的问题。下面结合实例,就物理教学中如何设计“问题串”进行一些探讨。

一、案例片段描述

1.《重力》课堂观察数据

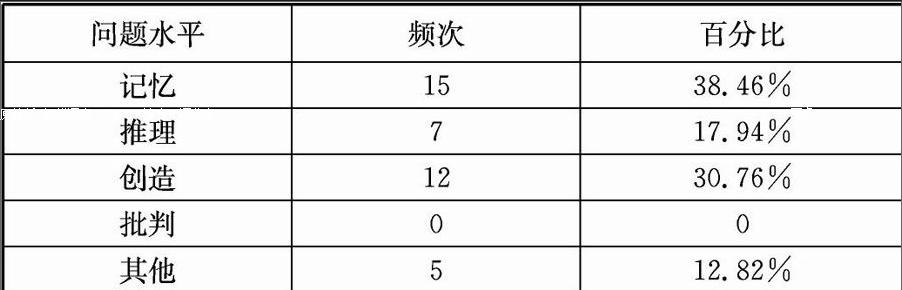

从学生回答情况看:需学生回答的18个,齐答10个,不必回答的11个。从问题思维水平来看:(见下表)

从以上数据可以看出,该老师一节课提问39次,平均一分钟一个问题,且有五分之一的问题学生不必回答。这样高频率的提问,留给学生的思考时间十分有限,学生的思维得不到锻炼,其问题的价值就十分有限。

从思维水平来看,教师虽然课前做了精心的准备,但由于缺乏对问题预设的整体考虑,使得课堂上的提问显得多而凌乱,缺乏逻辑性,随意性很强,其所提问题的思维水平也就普遍较低。

2.《液体压强》问题串

问题1:放置在水平桌面上的杯子对桌面有压力吗?压力的大小等于什么?如何计算杯子对桌面的压强?目的:复习压力压强概念,计算方法,为引入液体压强做好铺垫。

问题2:杯中的水对杯底有压强吗?对杯子的侧壁有压强吗?如何证明杯中的水对杯底、杯的侧壁有压强?目的:固体对支撑面的压强可以通过支撑面的形变显现出来。

问题3:在刚才的实验中你还看到了什么?你认为液体内部的压强的大小与什么因素有关?目的:以“将水倒入以橡皮膜为底的容器内,橡皮膜逐步向下凸起”实验为例,这一问题是对前一问题追问,是为了使学生对观察到的现象的表述更加全面。学生会由“随着水的深度增加,橡皮膜突起更明显”这一现象提出“液体压强大小与深度有关的猜想”,在教师的引导下学生还会提出其他猜想。本问题也是本节课的核心问题。

问题4:如何研究液体内部压强与深度的关系?应采用什么方法?

问题5:如何研究液体内部压强与方向的关系?应采用什么方法?

问题6:如何研究液体内部压强与液体密度的关系?应采用什么方法?

目的:问题4到问题6,是对问题三的深入追问和细化探究。在这三个问题的指引下,学生通过讨论、设计方案、进行实验、分析数据、交流合作等,最终得出结论。

通过本例我们可以看出,在课堂教学中预设“问题串”,就是要让教学有一条主线,将教师的主导作用和学生的主体地位有机地结合起来,让学生在问题情境中积极思考和探究,使教师的教始终围绕学生的学而展开,可以增强学生的参与意识、问题意识,改变教师“满堂灌”的作风教学方式,使学生的思维一直处于活跃的状态,积极主动地去思考,主动参与,而不是被动接受。

二、反思

1.利用“问题串”引导学生主动思考。引导性提问能够帮助教师了解学生知道什么或者能够做什么,并帮助学生学会共享探究活动中的信息。教师在设置和应用“问题串”进行提问时,要能激发学生积极参与,推动学生进行集体或独立的探究活动。所提出的问题需要学生通过信息的处理和加工,改变信息的形式或组织结构,应用比较、分析、综合、抽象、概括等思维形式来回答问题。不能简单要求学生叙述所获得的信息,而要尽可能把目标转向培养学生获得信息的潜能。

2.通过“问题串”识别学生的反应。教师如果成功地引导了学生的回答,那么,就在一定程度上识别了学生的反应。识别学生的反应不是逐字逐句地重复学生的话,教师应该把学生的评论引入到课堂讨论,让学生了解、共享他人的观点,实现学生对自己元认知策略中漏洞的弥补。需要注意的是,在这一环节中不仅仅是要提出问题,还要对学生的回答进行恰当的点评。

3.利用“问题串”有效指导学生理解探究活动。问题教学的目的在于使学生不断达成最终的学习目标,因此,应用问题串进行探究教学的第三步就是要在前两步的基础上,通过教师的有效指导,学生逐渐发现事物或事件之间的规律性关系,挑战并扩展对概念的理解,使学生形成更深刻、更广泛的理解,逐步构筑自己的认知和元认知策略,提升探究技能。在这一阶段,教师给学生提供合作的机会,让他们讨论当前的理解,陈述自己的解释并为它辩护,使学生真正从探究中有所收获。就学生在探究活动中的表现来看,这是最后的,也是至关重要的一步,因为,这一步可以引导学生学到活动的精髓,这也是达到最终学习目标所需要的。endprint