湖北省工业碳排放的灰色斜率关联度分析

薛云霞,邹祖绪

(武汉轻工大学土木工程与建筑学院,湖北武汉430023)

全球气候变暖、冰川融化等极端天气的频繁发生,再次给人们敲响了警钟——重视环境保护和经济增长的关系。研究数据表明,气候变化主要是由近200年来人类活动所引起的,温室气体的大量排放是全球气温上升的驱动因素,其中63%的增温效应是由二氧化碳排放造成的[1]。湖北省作为“中部崛起”战略的支点,具有承东启西的战略地位,研究发现,湖北省的二氧化碳排放情况一直处于九省市中游水平,湖北省工业是最主要的碳排放产业,其中能源供应业、石油化学工业、轻纺工业和冶金工业是最大的排碳部门。研究分析各个行业的碳排放情况,有利于对比各行业的碳排放量和经济贡献情况,能够为企业的结构调整,省市产业结构优化和碳排放交易制度的制定提供一定的参考。

在工业碳排放的研究上,国内外的学者做了很多相关研究,Ang BW运用平均Divisia指数分解法进行因素分解,结果认为经济增长是二氧化碳排放的主要来源,能源强度是减少二氧化碳排放的最重要的因素[2];Wood和Richard则利用投入产出比较静态技术将结构效应从二氧化碳排放中分解出来进行系统研究[3];王怡从环境规制的视角对我国的工业碳排放进行灰色关联分析,发现技术创新、循环经济和环境规制对工业碳排放产生较大影响[4];李健等运用灰色关联分析方法,研究了我国碳排放强度与第一产业、第二产业和第三产业之间的关联性,得出第二产业是影响地区碳排放强度的主要因素的结论[5]。张晓平,孙磊基于改进的差值分解法,对我国工业内部36个部门的能源消费强度变化进行分解,结果显示,部分产业部门的效率对降低全国工业能源消费强度的贡献最大[6]。在此基础上,由于工业产值的区域性和行业差别较大,涉及能源和行业种类繁多,其间的灰度较大,本文试图通过研究湖北省的工业结构及产值能耗情况,利用灰色斜率关联度模型进行主要排碳行业的筛选,以此提出产业结构优化升级、转移的路径和对策建议,实现低碳产业发展。

1 工业碳排放量测算及动态分析

《联合国气候变化框架公约》中,将温室气体的“源”定义为“向大气排放温室体、气溶胶或温室气体前体的任何过程或活动",温室气体的“源”主要有人为源和自然源,人为源是温室气体的主要来源,而工业碳源又是其中所占比重较大的部分,工业碳源来自各种能源的消耗,包括原煤、洗清煤、其他洗煤、煤制品、焦炭、焦炉煤气、天然气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、热力、电力等[7]。由于从统计年鉴中不能直接搜集到碳排放量的数据,需要对碳排放量进行估算。根据联合国政府气候专门委员会IPCC(2006)国家温室气体清单指南中提供的二氧化碳估算公式为[8]:

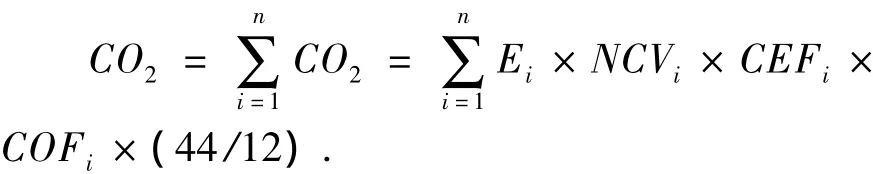

其中,CO2代表估算的二氧化碳排放量,i代表估算的第i种能源消费产生的二氧化碳排放量,根据湖北省工业能源消耗特征,选取原煤、焦炭、石油、天然气等8种主要消耗能源品种进行估算分析;Ei表示各种能源消耗量;NCVi是各能源平均低位发热量;CEFi为IPCC(2006)温室气体清单提供的单位热值碳排放系数,COFi即碳氧化因子((取自《中国温室气体清单研究》);44/12是碳量转化为二氧化碳量的分子系数。计算得出各能源的二氧化碳排放系数如表1所示。

表1 二氧化碳排放系数

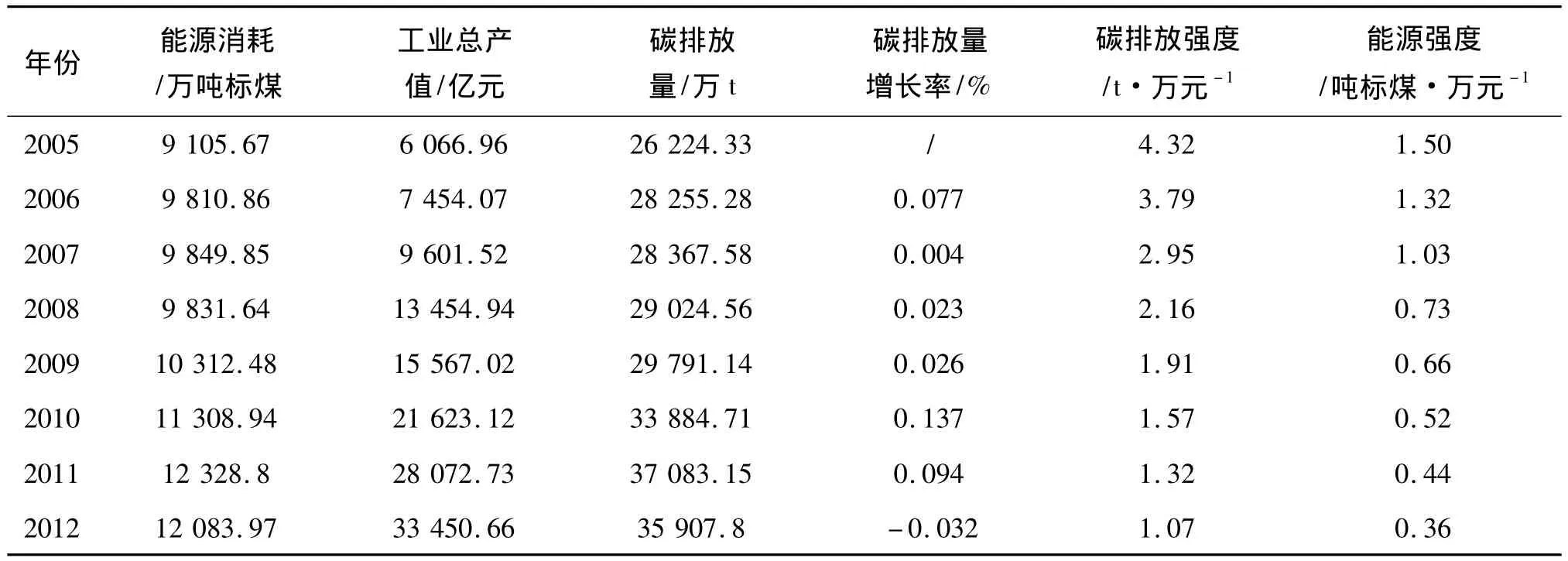

通过查阅湖北省统计年鉴,搜集得到2005—2012年规模以上工业企业的能源消耗、工业产值数据[9],结合表一中的二氧化碳排放系数可以计算得到湖北省的能源消耗、碳排放量和工业产值的之间的关系,结果如表2所示。其中碳排放强度代表碳排放量与工业总产值的比值,反应出单位产值的CO2排放量,能源强度用能源消耗与工业总产值的比值表示,反应单位产值所消耗的能源。碳排放量和碳排放强度变化趋势如图1所示。

表2 湖北省2005—2012年碳排放量和碳排放强度

图1 碳排放量和碳排放强度变化趋势图

由表2和图1可以看出2005年以来能源消耗和工业总产值呈现连续上涨的趋势,其中工业总产值呈现直线上涨,碳排放量的变化与工业产值的增长密切相关,同时能源强度和碳排放强度在逐渐下降,证明随着产业结构的优化、能源利用效率的提高,单位产值所消耗的能源和产生的CO2在逐步下降,可见湖北省在“十二五”期间推进的产业规模化和高端化发展策略取得了一定的成效,在加快实现环境和经济平衡发展的第十二个五年期间,在工业行业中筛选出和CO2排放量关联较大的行业显得尤为重要和迫切。

2 工业各行业碳排放的灰色斜率关联度分析

2.1 工业各行业碳排放情况

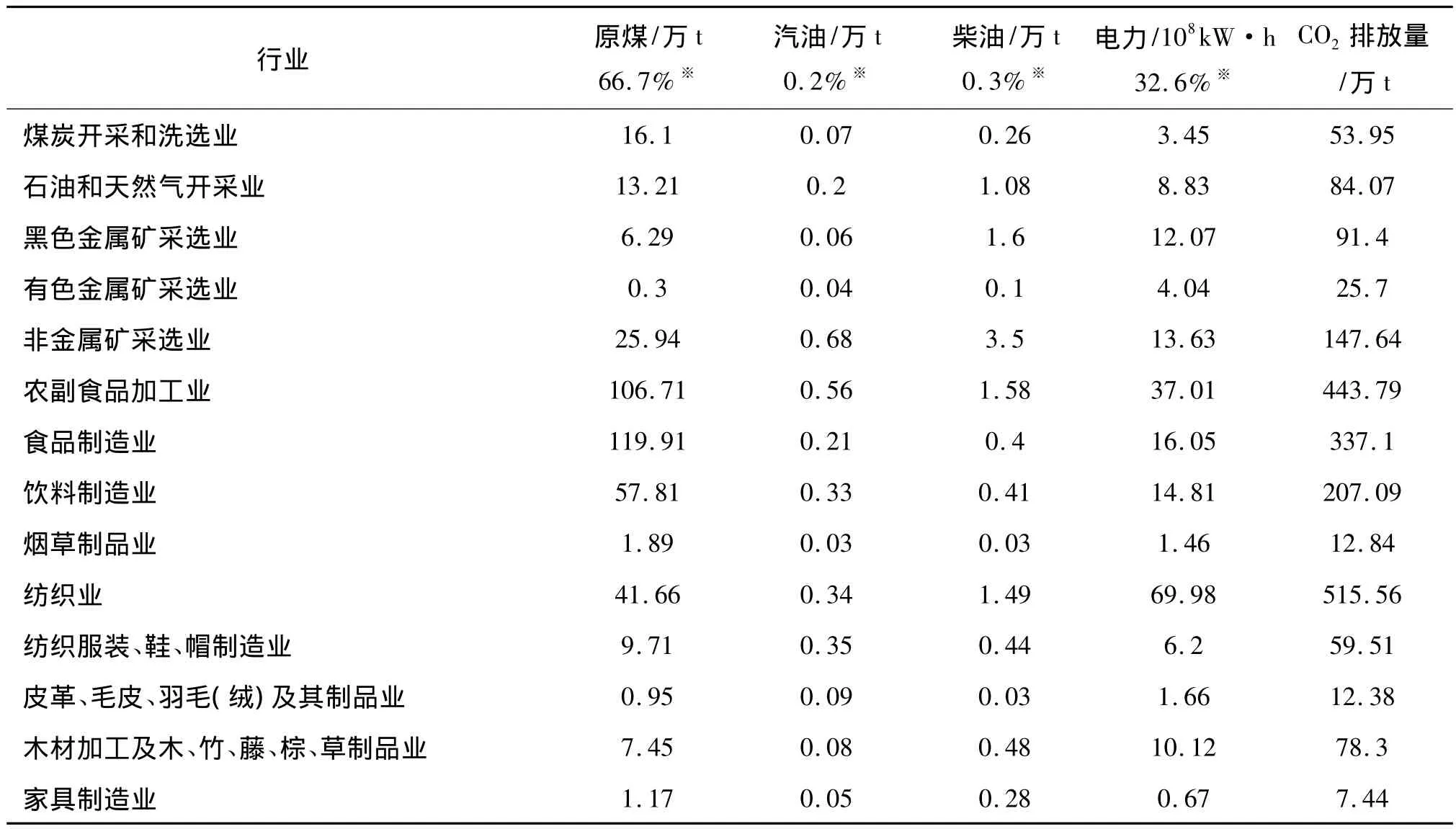

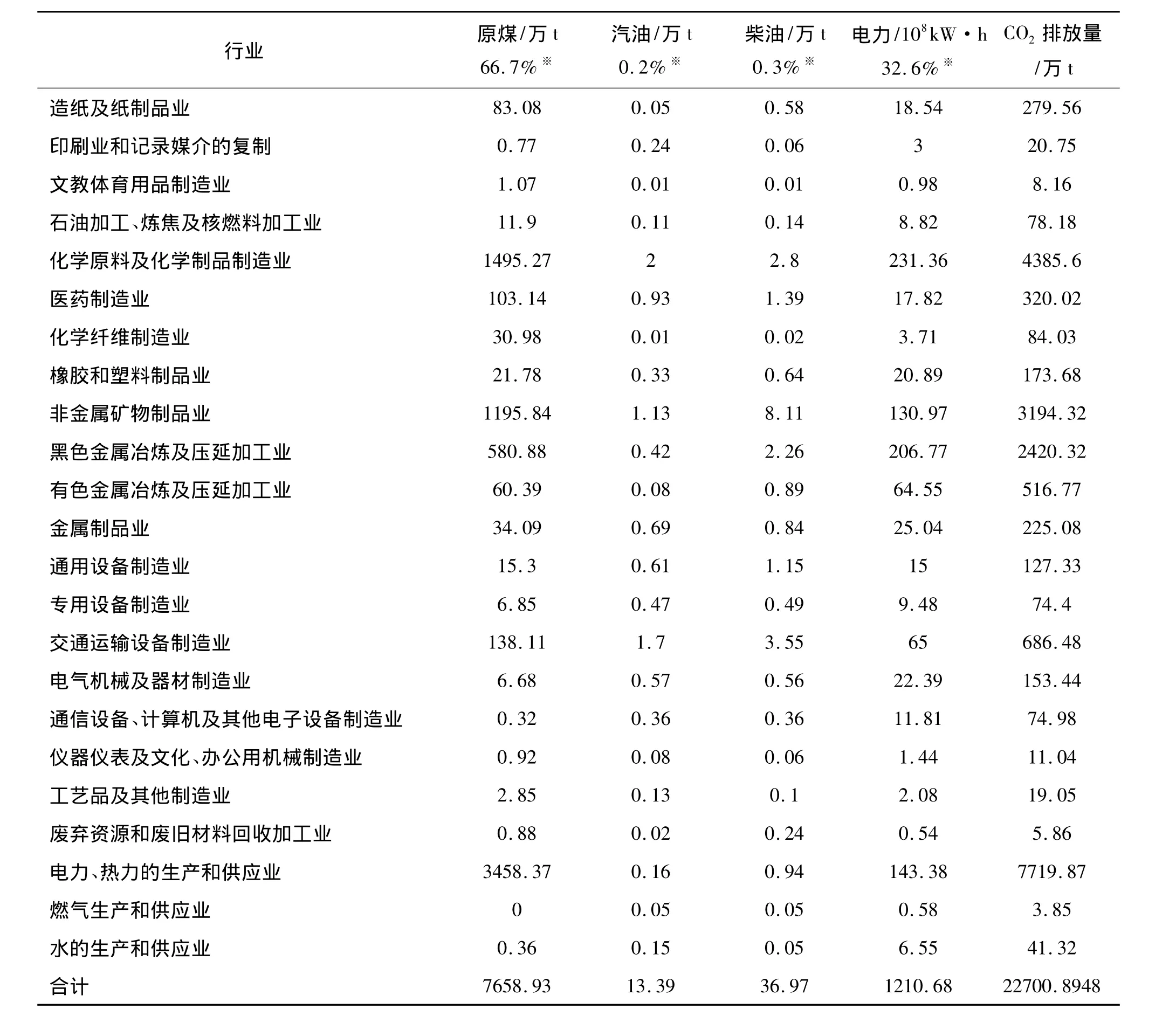

“十二五”以来,湖北省产业得到了长足发展,经济发展水平稳步上涨,但也存在着一产偏“老”,劳动生产率低下;二产偏“重”,工业总体规模水平较低、产业链条不够完善、创新能力不强;三产偏“弱”,服务业总体规模不大、以生产性服务业为代表的现代服务业发展不足等突出问题[10]。根据湖北省2013年统计年鉴数据,可以得到2012年规模以上企业分行业能源消费量[9],由碳排放量测算公式可以计算出各行业的碳排放量,具体数据和计算结果如表3所示。

表3 湖北省2012年各行业能源消耗及CO2排放量

续表

表中数据显示,原煤的消耗在碳排量中所占比例为66.7%,超出了半数的份额,而电力所占比例次之,为32.6%,其他石油和柴油所占比例较小,可以看出湖北省的工业产值主要依赖煤炭和电力,而石油、柴油的利用能力较低。据了解湖北省的能源结构颇显尴尬:一级能源短缺,缺煤少油无气,二级能源水电虽然丰富,但受季节性影响较大,而火电却经常在用电高峰时“等煤下锅”,数据显示:湖北年消耗煤炭7000多万t,该省仅自产800万t,其余都需国家调配和外省支援。而煤炭、电力的消耗主要集中在化工、非金属矿业、热力供应这些部门,需要进一步进行灰色关联分析。

2.2 工业各行业碳排放的灰色斜率关联度分析

斜率关联度分析法是一种目前比较先进、准确的灰色关联分析方法,与其他灰色关联分析方法相比,它满足一致性和对称性,且无量纲化后具有保序性。该方法通过斜率关联度来表征两个序列的相关程度[11]。但是由于这种关联度不能反映正、负相关关系,现在需要对灰色斜率关联度进行改进,改进后的模型如下:

(1)首先对序列进行无量纲化处理,一般采用初值或者均值处理数据。

(2)设参考序列为:

(3)比较序列为:

(4)则在区间[k -1,k](k=1,2,3…m -1)上的斜率为:

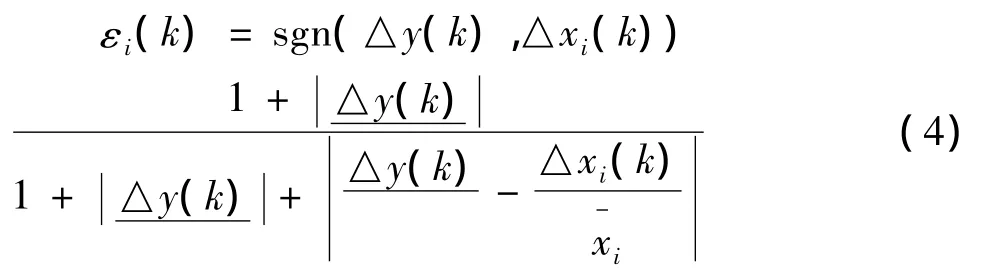

(5)参考序列和比较序列的关联度系数ε为:

(5)由上式可得灰色斜率关联度系数为:

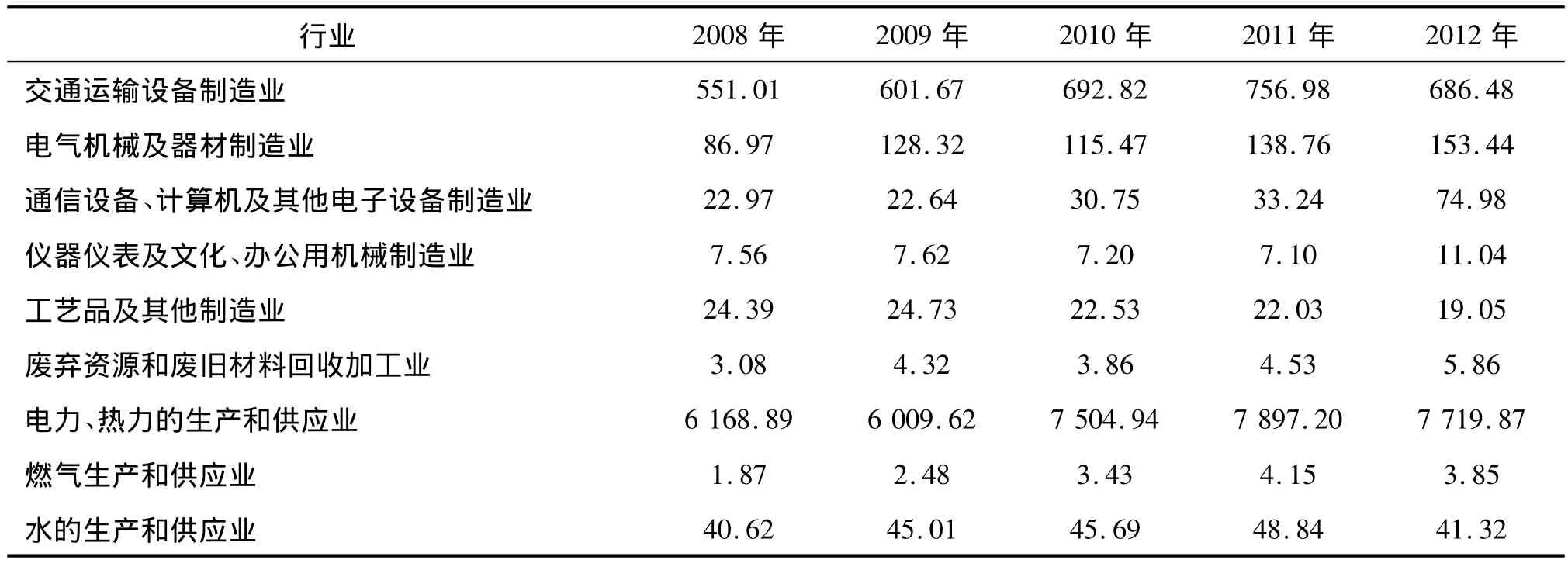

为研究湖北省的工业各行业碳排放情况,选取2008-2012年37个行业的碳排放量作为分析对象,以每年总的碳排放量作为参考序列,各行业的碳排量作为比较序列,根据灰色斜率关联度公式(1—5)可得各行业的斜率关联度。各行业的碳排放量及关联度结果如表4和表5所示。

表4 湖北省2008—2012年各行业碳排放量 /万t

续表

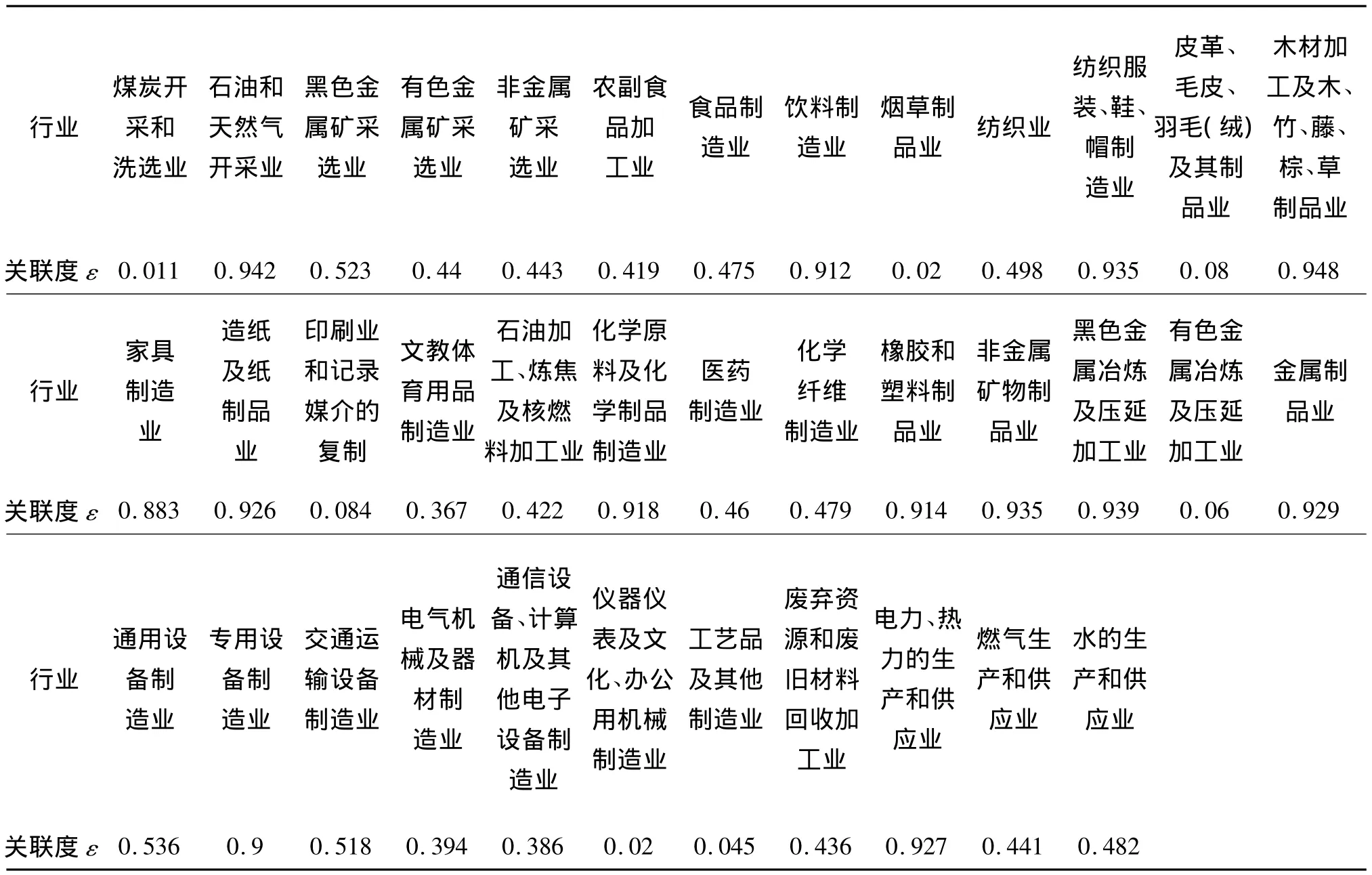

表5 湖北省37个行业灰色斜率关联度

通过上表的计算结果显示,湖北省工业各行业的碳排放量与总的碳排放量呈现不同程度的相关关系,其中石油和天然气开采业、木材加工业、化学原料、造纸业及橡胶业、电力、热力生产、金属冶炼、制品业与碳排放量的关联度达到0.9以上,属于高排放、高消耗型行业,要重点治理和改进这些行业的生产工艺和技术;对于食品加工、石油加工、医药制造、化纤制造及交通运输行业与总的碳排放量的关联度为0.5左右,可视为次要碳排放影响行业,对经济贡献较大,可大力发展;烟草制品业、皮革、文化办公机械、工艺品制造业等行业的斜率关联度小于0.1,属于低排放、低消耗型行业。

3 结论和建议

综合湖北省2005—2012年工业产值、能源消耗和碳排放情况,虽然碳排放量的上升率在逐年下降,碳排放总量却在逐年上升。随着城市化水平的推进,人口增加,生存环境的恶化,降低二氧化碳排放量,尤其是工业碳排放量显得愈加刻不容缓。

通过灰色斜率的关联度分析,可以将工业各个部门分为三个类别,高排放、高消耗型;中排放、中消耗型;低排放、低消耗型产业,由此可以从以下三个方面来减低碳排放量,实现经济平稳、健康发展。

(1)湖北省各工业部门间碳排放水平差异较大,工业二氧化碳排放主要集中于以电力、热力、石油、金属冶炼为代表的几大行业,而食品、医药和化纤工业处于中等排放水平,目前还没得到大力扶持。为实现工业行业结构优化,应根据斜率关联度来进行内部的产业结构调整,扩大第三产业发展。

(2)鉴于湖北省能源缺乏的现状,应大力发展核电装备、智能电网、太阳能光伏等高科技产业;开发潮汐和风力等清洁能源,强化能源资源节约和高效利用,进一步完善节能减排管理机制和体系,降低能源消耗,实现低碳经济产业化。

(3)开展低碳经济试点,在湖北省建立低碳经济试验示范区,探索区域低碳发展模式和有效运行机制。加快推进新型工业化,做大做强电子、生物等主导产业,保持钢铁、石化和汽车等支柱产业在国内的优势地位,同时加快推进纺织服装、食品和造纸等传统轻工业的改造升级,争取使现代服务业取得突破性进展。

[1]杜婷婷,毛峰,罗锐.中国经济增长与CO2排放演化分析[J].中国人口·资源与环境,2007;17(2):9-13.

[2]Ang BW,Zhang FQ.Factorizing changes in energy and environmental indicator through decomposition[J].Energy,1998,23(6):489-495.

[3]Wood,Richard.Structural Decomposition Analysis of Australia's Greenhouse Gas Emission[J].Energy Policy,2009,37(11):4943-4948.

[4]王怡.环境规制视角下我国工业碳排放的灰色斜率关联分析[J].科学技术与工程,2011,11[4]:790-793.

[5]李健,周慧.中国碳排放强度与产业结构的关联分析[J].中国人口·资源与环境,2012,22(1):7-14.

[6]张晓平,孙磊.中国工业能源消费强度变化的分解分析[J].资源科学,2010,32(9):1685-1691.

[7]工业技术研究院能源与资源研究所编辑.联合国气候变化框架公约[EB/OL][2012-05-31]wenku baidu.com/view/eb 258b664.

[8]Pachauri R K,Reisinger A.气候变化2007综合报告[R].日内瓦:政府间气候变化专门委员会,2008.

[9]湖北省统计年鉴(2006年一2013年)[M].北京:中国统计出版社,2013.

[10]何海.湖北省能源消费及碳排放的综合研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[11]党耀国,刘思峰,刘斌,等.灰色斜率关联度的改进[J].中国工程科学,2004,6(3):42-45.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)