食品冷链物流配送绩效评价述评

徐耀群,倪 超

(哈尔滨商业大学管理学院,哈尔滨150028)

一、引言

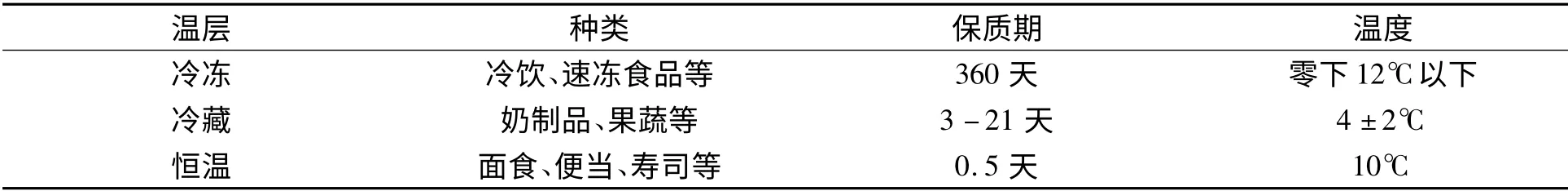

学术界对食品冷链的定义是:将易腐食品从产地收购或捕捞之后,经过产品加工、贮藏、运输、分销、零售环节后,最后到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下,以保证食品质量安全,减少损耗,防止污染的特殊供应链系统[1]。冷链物流的适用食品范围不仅包括初级农产品(蔬菜、肉、禽、蛋、水产品等)、加工食品(速冻食品、禽、肉与水产品等包装熟食,冰淇淋和奶制品,快餐原料等),还包括特殊商品(药品等)。冷链商品依储存温度要求不同,分为冷冻、冷藏和恒温这3 种温层,如表1所示。

由表1 可见,与常温物流相比,冷链物流的特殊性体现在两个方面:一是对象的特殊性。冷链物流的对象是容易腐烂变质的生鲜食品,在加工、运输的过程中由于各种原因会使货物的品质逐渐下降。二是生鲜食品在作业过程中作业环境的特殊性。冷链物流的储运和作业环境必须限制在适宜的低温环境下,不论是在食品的生产地,还是在第三方物流的收购地,都要求有冷藏和冷冻双功能的冷库中心。

表1

配送是物流中一种特殊的、综合的活动形式,是商流与物流紧密结合,包含了商流活动和物流活动,也包含了物流中若干功能要素的一种形式。在整个食品冷链物流中,配送穿插在其中,使其在冷链物流中起着尤为重要的作用。研究表明,食品从生产加工企业到零售商的配送过程,是决定食品能否保值增值、是否能达到客户满意的最重要的环节。

二、研究现状述评

(一)食品冷链物流配送研究述评

在食品冷链物流配送的温度方面S.J.James、C.James、J.A.Evans(2006)认为所有的冷链运输系统的目标不是制冷,而是为了维持食品的温度,最大限度地保证食品的最佳质量和维持商品的保质期[2]。Judith Kreyenschmidt(2010)设计了新型的时间温度指示器来更好地应用于食品冷链过程中[3]。Verena Raab(2011)认为最佳的温度监测是冷链管理的先决条件,可以提供高品质的食物,减少了废弃物和经济损失,通过比较操作中已经存在的温度监控解决方案和新颖的温度监控解决方案,以将其用于肉类供应链的最佳温度监控[4]。而我国乔磊(2013)为了更为便捷地记录食品在冷链运输过程中的温度对食品品质的影响,通过不同的温度模型条件对冷鲜猪肉进行贮藏试验,评估酶型时间温度指示器对贮藏过程中冷鲜猪肉品质变化的指示特性[5]。杨胜平、谢晶(2013)以冰鲜带鱼为研究对象,对冷链物流过程中的配送温度进行实时监测,并建立了温度、时间与冰鲜带鱼品质之间的联系模型[6]。佟金(2013)在GPS、RFID、GPRS 基础上开发了一种冷链物流状态和质量监控信息系统,当监控到运输柜中的温度超过阈值时还可以发出警报,提醒随车人员及时处理[7]。

在食品冷链物流配送过程中食品的安全方面Omar Ahumada 和J.Rene Villalobos(2007)认为公共健康问题、生鲜食品需求量的激增以及对政府部门生鲜食品越来越严格的监管使得生鲜食品供应受到越来越多的关注[8]。Hyunsoo Kim(2012)提出通过RFID/USN 的电子谱系系统保证食物的质量[9]。Urien.P(2013)提出在易腐食品供应链过程中运用智能卡的互联网跟踪来确保易腐食品的质量[10]。而我国的何忠伟(2010)则提出了关于北京鲜活农产品物流配送业发展趋势与质量安全的相关建议[11]。章德宾(2010)以中国实际食品安全监测数据为样本,研究了基于BP 神经网络的食品安全预警方法[12]。郭斌、杨信廷(2011)运用Zigbee 技术结合温湿度传感器模块设计了采集节点,形成了车载环境中的无线传感器网络,解决了数据采集和实时监测的问题[13]。齐林(2012)为降低水产品物流损耗、提高水产品冷链物流信息化程度,以ZigBee 协议为基础,设计了基于无线传感网络(WSN)的水产品冷链物流实时监控系统[14]。傅泽田(2013)从可追溯单元划分、信息采集、信息传输、信息处理等四个方面对食品品质安全可追溯技术进行研究分析[15]。

在食品冷链物流配送环节方面Jack G.A.J.van der Vorst(2005)对食品物流供应链网络重新设计的模拟环境进行了研究,列出食品供应链网络重新设计的战略[16]。Cristina Gimenez(2006)深入研究了食品业物流流程的整合,以及在食品行业营销与物流的整合问题[17]。Tomas Haflioason(2012)通过比较不同类型的无线传感网络技术,在易腐食品供应链中建立警示决策系统[18]。丁俊发(2010)认为需要加快发展第三方冷链物流企业,建立冷冻冷藏产品加工配送中心,推进集约化共同配送[19]。陈红丽(2013)运用危害分析和关键控制点理论方法,分析冷链物流服务过程中的危害和关键控制点,建立监测指标[20]。杨宝宏(2013)分析了食品冷链物流经营模式创新的条件及现状,从而提出了农产品冷链物流经营模式的有效形式以及农产品冷链物流经营模式的创新方向[21]。翁心刚(2014)构建了城市农产品冷链配送体系立体多核结构模型,并且在配送体系运行机制剖析的基础上进一步提出了城市冷链配送发展对策[22]。

从食品易腐性、时效性可以看出,通常情况下食品的品质在常温下很容易发生变化,这就需要对食品在配送过程中进行冷冻冷藏保鲜,它要求冷冻冷藏保鲜食品的流通过程必须是一个完整的冷链,并且不同的食品在这个供应链中对温度、湿度、储存期都有不同的要求。

从国内外学者在食品冷链物流温度方面的研究可以看出,冷链过程中最重要的部分就是控制温度,因为食品从最初的原料加工到最后产出成品过程中,温度的任何细小变化都可能会导致细菌的滋生以及食品质量的降低,所以在配送过程中不但要建立温度记录,而且还要跟踪温度控制的情况,在食品温度、微生物生长和食品运输中由于环境的变化而设立不同环境、温控参数是有一定难度的。

从国内外学者对于食品安全的研究中可以看出现有的食品安全相关研究侧重于探讨食品生产和加工过程中的食品品质的控制途径,但是专门针对配送环节食品品质安全方面研究还需深入。

(二)配送绩效评价研究述评

1.配送绩效评价指标体系的选取

根据配送流程选取配送绩效评价指标方面供应链的权威研究机构PRTM 在SCOR(Supply Chain Operations Reference)模型中提出了包含交货情况(包括交货时间、交货准确率)、订货满足情况(包括满足率和满足订货的提前期)、供应需求响应时间、产品生产柔性、物流成本(包括管理成本和运营成本)、生产率、担保成本、现金流周转速度、库存周转天数和资产周转率等评价指标,用以对供应链整体运作绩效进行衡量。当前,供应链委员会的170 多个成员企业都在使用该评价指标。Chow et al(1994)认为主要应从客户满意度、资源利用率、销售量增长、工作环境、成本、利润、遵守诺言、社会责任、破损率、送货时间、资源价格和灵活性等十二个方面来考虑配送绩效评价[23]。这十二个指标虽然把配送各个方面都考虑进去了,但是仍然有一些很难量化和衡量的指标,比如遵守诺言和社会责任等。Mercer 管理咨询公司建议运用项目完成率、毁损率、库存精确性、准时运输、运输精确性、准时交货、订货完成率等七个指标对供应链上的供应商和第三方物流的绩效进行评价,可以看出其主要从客户服务水平、物流成本和效益基础的三个方面进行。刘振华(2008)在分析了配送流程之后,选定了库存水平、配送车辆、配送货物质量以及经济效益作为评价指标研究配送绩效[24]。李莉(2010)从配送作业能力、配送设施、配送服务效果这三个方面构建了生鲜农产品配送绩效指标体系[25]。朱丹(2012)将配送中心作业流程分为储存作业、订单处理作业、拣货作业、加工作业和配送运输作为配送中心作业流程的一级指标,将仓储空间利用率、进发货准确率、货物完好率、订单处理准确率、紧急订单响应率、正确分拣率、流通加工率、运输资源利用率等作为评价指标[26]。

从运营角度选取配送绩效评价指标方面,鲍尔索克斯(2002)主要从外部和内部两方面进行评价。外部绩效主要是从最佳实践标准和顾客感知评价来进行评价,而内部绩效评价主要是将活动过程同历史的作业目标进行比较[27]。说明物流企业绩效评价体系已经渐渐趋于全面,个别内部指标也能对物流企业多种类型的绩效进行评估,但这些指标并没有形成一体化,而且在环保以及企业间协同方面的评价指标还有些不足。霍尔提出了“四维度”论,他指出评价企业的运营业绩需从四个维度出发,即资源、时间、质量和人力资源。汪乐园(2011)运用作业成本法等研究方法从运营成本角度评价烟草配送中心物流绩效,进而考核员工作业绩效[28]。陈宁(2011)将配送绩效的社会责任纳入评价指标体系中,考虑到环境保护、资源利用率以及能源消耗率的指标[29]。李颖(2013)将配送中心分为财务指标、仓储管理指标、客户满意度指标、安全性指标、服务性指标、信息功能性指标、布局与设施指标、采购功能指标、配送功能指标、流通加工功能指标和环保指标十一个绩效评价指标[30]。邓延伟(2013)构建了与水产品冷链物流参与主体绩效期望相呼应的绩效评价指标体系[31]。赵达薇(2013)将仓储、运输、配送、客户服务和信息化水平这五个方面能力作为物流服务能力评价指标体系[32]。王程(2014)构建了西部地区生鲜农产品物流发展水平评价指标体系,并运用层次分析法进行了发展水平评价[33]。

根据国内外学者研究内容从配送流程选取配送绩效评价指标体系可以看出,研究内容紧密结合了配送流程并且客观评价配送中各个环节的作业绩效,但却忽略了对于配送结果和配送服务质量的关注,评价体系具有局限性。

从运营层面评价配送绩效,综合考虑了服务效率、配送效率、配送成本、客户满意度,一定程度上有利于改进配送质量,提高配送效率,但是此类研究多局限于研究一部分指标,没能从整体上规划配送绩效研究。同时,在配送绩效评价时脱离了配送流程,在执行评价时指标体系过于片面。此外,配送绩效研究多局限于配送流程或者运营绩效层面,以逆向配送和紧急配送响应能力为评价指标的研究文献较少。

2.配送绩效评价方法述评

国内外在配送绩效评价方法中采用最多的是层次分析法,层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是由美国匹兹堡大学T.L.Saaty教授发明的,这种方法将定性分析与定量决策有机结合起来,从多因素、多角度方面综合分析问题,有助于各类型问题的决策。Ge.Wang(2004)等也运用AHP 方法了对供应链进行设计和分析[34]。而在我国,李贵春(2004)在供应链绩效评价中建立了多级动态模糊综合评价模型,并且可以借助计算机来实现。他将模糊数学与层次分析法结合在一起,并考虑了评价对象的特性值随时间变化的情况,解决了多指标动态实时评价的难点[35]。丁静(2007)等在研究配送绩效时,运用群组层次分析法进行评价建模,使配送活动在达到顾客一定满意度的前提下,总成本最低[36]。陈治亚(2007)将层次分析法和平衡积分卡结合起来将财务、顾客、内部业务流程、学习与发展四个方面中一系列定性定量指标分为不同层次,通过两两比较得出各指标的相对权重,从而使得物流配送绩效评估结果更为全面、准确、客观[37]。郭毓东(2013)提出一种基于AHP 和熵值法相结合的指标权重对绿色物流体系建设进行研究[38]。

Chen Y C(2002)采用了因素分析、模糊德尔菲、模糊集理论及多准则决策等方法,形成了一套评价标准,通过层次结构的整合,对物流配送进行评分,从而对模糊环境下的物流配送提出了绩效评价算法[39]。Kee hung Lai(2002)通过研究,基于物流配送运作参考模型,将SCP 测量仪器运用在物流配送绩效评估过程中,提高物流配送的运营效率和服务效率,实证研究结果表明,测量仪器对物流绩效的评估是可靠和有效的[40]。而Kazi Arif-Uz-Zaman(2014)提出了以精益供应链为基础的模糊综合评价方法[41]。孙宏岭(2005)等采用功效系数法为主、综合分析判断法为辅的评价方法,从物流活动方面对物流绩效进行了分析[42]。何开伦、赵宏(2007)在选取了11 个评价指标的基础上,运用距离评价模型原理建模,提高农产品配送绩效[43]。项晓园(2009)等借助灰色关联分析方法,首先确定评价矩阵,进而得到特征向量,然后请专家根据理论知识水平和实践经验,得到各个影响因素得分,得到多个影响因素组成的判定序列,对生鲜配送中心的物流绩效作出判断[44]。郑培(2011)通过粗糙集约简和BP 神经网络的融合,从软计算的角度出发,比较分析相关供应链绩效评价模型,考虑到绩效指标的模糊性、不确定性,在物流配送绩效评价中使用了BP 神经网络方法,并对实证进行仿真[45]。

现有的绩效评价方法主要有灰色关联分析法、模糊综合评判法、层次分析法、DEA 法、主成分分析法,平衡计分卡等等。然而,评价方法理论研究却与实践结合的不是很紧密,这就更加大了理解和掌握的难度。所以,在配送绩效评价方法的研究中,选定的指标和方法必须符合行业本身实际情况。

三、总结和未来研究展望

(一)总结

本文对食品冷链物流配送绩效评价进行介绍的同时,对国内外学者对于在食品冷链物流配送绩效评价方面的研究进行评述。由于食品的易腐性、时效性、对运输设备的特殊性等特点,使得食品对于配送有很高的要求,对于食品冷链物流配送绩效评价的研究相对于普通的物流配送绩效评价研究更加复杂,所以对于食品冷链物流述评分为两部分,一是食品冷链物流配送的述评,分为食品冷链物流配送温度、食品冷链物流配送过程中食品安全和食品冷链物流配送环节三个方面进行述评;二是对配送绩效评价进行述评,分为配送绩效指标体系的选取和配送绩效评价方法两个方面进行述评。本文分别对食品冷链物流配送和配送绩效评价的两个部分分别进行了总结与分析,为以后的研究工作建立基础,但是仍有许多的研究工作有待于进一步开展和深化。

(二)未来研究展望

食品冷链物流配送的绩效评价问题是一个值得继续深入研究的课题,运用不同的方法,建立科学的评价指标是评价的关键,只有建立代表食品冷链物流配送绩效评价的指标体系,选择适当的评价方法,才能更有效地分析其配送的绩效。

尚存在以下有待于进一步研究的工作:

食品冷链物流配送的绩效评价,解决食品在配送部分的绩效评价问题。

找到更好更完善的评价指标选取标准,进一步增强指标建立及指标判断的合理性、科学性、实践性。

得到更多的食品冷链物流配送绩效评价所需要的完整的企业运营数据,对确定的评价指标体系进行模拟应用。

[1]方 昕.中国食品冷链的现状与思考[J].物流技术与应用,2004,(11):55-59.

[2]S.J.James,C.James,J.A.Evans.Modeling of Food Transportation Systems a Review[J].International Journal of Refrigeration.2006,29:947-957.

[3]Judith Kreyenschmidt.A Novel Photo Chromic Time Temperature Indicator to Support Cold Chain Management[J].International Journal of Food Science and Technology.2010,45:208-215.

[4]Verena Raab,Brigitte Petersen,Judith Kreyenschmidt.Temperature Monitoring in Meat Supply Chains[J].British Food Journal.2011,113(10):1267-1289.

[5]乔 磊.酶型时间温度指示器监测冷鲜猪肉贮藏货架期[J].农业工程学报.2013,29(13):263-168.

[6]杨胜平.冷链物流过程中温度和时间对冰鲜带鱼品质的影响[J].农业工程学报.2013,29(24):302-309.

[7]佟 金.生鲜农产品冷链物流状态监控信息系统[J].吉林大学学报,2013,43(6):1707-1711.

[8]Omar Ahumada,J.Rene Villalobos.Application of Planning Models in the Agri-food Supply Chain:A Review[J].European Journal of Operational Research.2009,195:1-20.

[9]Hyunsoo Kim.A Study on PFID/USN Based e-pedigree System For Cold Chain Management[J].Technology Management Conference.2012,06:137-143.

[10]Urien.P.Internet Smart Card For Perishable Food Cold Supply Chain[J].Intelligent Sensors,Senstor Networks and Information Processing,2013 IEEE Eighth International Conference on.2013,04:83-88.

[11]何忠伟.北京生鲜农产品物流配送业的发展趋势与质量安全[J].北京社会科学,2010,(4):43-47.

[12]章德宾.基于监测数据和BP 神经网络的食品安全预警模型[J].农业工程学报,2010,26(1):221-226.

[13]郭 斌.基于Zigbee 的果蔬冷链配送环境信息采集系统[J].农业工程学报,2011,27(6):208-213.

[14]齐 林,韩玉冰.基于WSN 的水产品冷链物流实时监测系统[J].农业机械学报,2012,43(8):134-140.

[15]傅泽田.食品质量安全可追溯关键技术发展研究[J].农业机械学报,2013,44(7):144-153.

[16]Jack GA.J.Vander Vorst,Seth Tromp,Durk Jouke Vander Zee.A Simulation Environment For the Redesign of Food Supply Chain Networks:Modeling Quality Controlled Logistics[M].Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference.2005:1658-1667.

[17]Cristina Gimenez.Logistics Integration Processes in the Food Industry[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.2006,36(03):231-249.

[18]Tomas Haflioason,Guorun Olafsdottir,Sigurour Bogason,Gunnar Stefonsson.Criteria for Temperature Alerts in Cod Supply Chains[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.2012,42(04):355-371.

[19]丁俊发.农产品物流与冷链物流的价值取向[J].中国流通经济,2010,(1):25-28.

[20]陈红丽.冷链物流服务过程的质量评价[J].中国流通经济,2013,(1):34-39.

[21]杨宝宏.农产品冷链物流经营模式创新之路[J].生产力研究,2013,(12):25-26.

[22]翁心刚.城市农产品冷链配送体系结构与理论模型研究[J].生产力研究,2014,(5):127-132.

[23]Chow et al.Searching for the Best Distribution[J].Logistics Benchmarking,1994,(3):32.

[24]刘振华.配送中心营运绩效评价分析[J].中国市场,

2008,(15):43-44.

[25]李 莉.生鲜农产品配送绩效的二级模糊综合评价[J].中国商贸,2010,(9):129-130.

[26]朱 丹.连锁超市配送中心的配送绩效评价体系研究[J].物流技术,2012,31(2):124-126,192.

[27]唐 纳.鲍尔索克斯,戴维·克劳斯.物流管理—供应链过程的一体化[M].北京:机械工业出版社,2002.

[28]汪乐园,雷龙芳.作业成本法在烟草物流绩效管理中的运用[J].大众商务,2011,(12):210-213.

[29]陈 宁.论零售企业物流绩效评价的平衡模式[J].中国商贸,2011,(20):1-2.

[30]李 颖.物流配送中心绩效评价研究综述[J].特区经济,2013,(8):233-234.

[31]邓延伟.水产品冷链物流绩效评价指标体系研究[J].管理现代化,2013,(5):85-87.

[32]赵达薇.农产品冷链物流服务能力评价研究[J].管理现代化,2013,(1):46-48.

[33]王 程.西部地区生鲜农产品物流水平评价和发展模式选择[J].软科学,2014,28(2):136-144.

[34]Ge Wanga,Samuel H.Huangb,John P.Dismukesa.Product-Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi Criteria Decision Making Methodology[J].International Journal of Production Economics.2004,91:1-15.

[35]李贵春,李从东,李龙洙.供应链绩效评价指标体系与评价方法研究[J].管理工程学报,2004,18(1):104-106.

[36]丁 静,张士云,赵 静.基于群组层次分析法的配送绩效评价的研究[J].技术经济,2007,26(6):24-27.

[37]陈治亚,程清波,陈维亚.平衡记分卡和层次分析法在我国物流配送绩效评估中的应用研究[J].物流科技,2007,(1):70-74.

[38]郭毓东.基于AHP 和熵值法的绿色物流发展指标权重研究——以长株潭两型社会城市群为例[J].2013,(18):57-62.

[39]Chen Y C.An Application of Fuzzy Set Theory to the External Performance Evaluation of Distribution Centers in Logistics[J].Soft Computing.2002,06(01):64-70.

[40]Kee-hung Lai,E.W.T Ngai,T.C.E Cheng.Measures for Evaluating Supply Chain Performance in Transport Logistics[C].Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review.2002,38(06):439-456.

[41]Kazi Arif-Uz-Zaman,A.M.M.Nazmul Ahsan.Lean Supply Chain Performance Measurement[J].International Journal of Productivity and Performance Management.2014,63(05):588-612.

[42]孙宏岭.连锁经营企业的物流效率与效益[M].北京:中国物资出版社,2005.

[43]何开伦,赵 宏.距离评价模型在农产品配送绩效评价中的应用[J].统计与决策,2007,24(252):159-161.

[44]项晓园.基于灰色关联分析法生鲜加工配送中心的物流绩效评价[J].中国新科技新产品,2009,(7):191-192.

[45]郑 培,万 炜.基于智能信息处理的供应链绩效评价方法[J].财经理论与实践,2011,32(173):119-124.