国家环境管理权与公民环境权关系均衡论*

竺效丁霖

国家与公民、权力与权利是决定国家运行、法律制定的关键因素。在环境法领域,环境法上的权力是国家环境管理权,权利则主要表现为公民环境权。因为国家环境管理权是运用国家公权力来管理环境,而公民环境权是公民享有的清洁环境不受侵害的私权,于是乎二者之间的关系一定是对立的吗?二者的矛盾在现代环境立法中是绝对不可调和的吗?

事实上,在环境法上,环境管理需要政府与民众的共同参与,需要国家权力与社会力量的相互配合。然而在我国现行的环境保护实践中,存在着重政府对环境的管理,轻在立法、执法、司法上对公民环境权的保护,忽视了环境保护政府行政管理与公众参与环境保护机制的统筹协调。这种不均衡的环境保护模式及其在立法中的体现,或许正是我国近年来环境群体性事件频发,环境污染愈演愈烈的主要原因之一。因此,我们需要对国家环境管理权与公民环境权的关系进行新的探讨,从新的视角来分析二者的关系,以期寻找二者结合的平衡点。

一、国家环境管理权与公民环境权均衡论的提出

(一)国家环境管理权与公民环境权的对立统一

“事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性,因此引起了事物的运动和发展。”①环境保护也是如此。在环境领域,矛盾的最集中体现是人与自然的矛盾,即环境要素公共性、资源稀缺性与人类对环境要素和资源的无限需求、利用之间的矛盾,人类对环境和资源的开发利用与人类对环境和资源的保护之间的矛盾。除此之外,还存在着诸如公民对清洁健康环境的需求与企业污染物排放的矛盾、对清洁能源强烈需求与清洁能源开发利用技术的矛盾等等。正是这些矛盾的不断作用,推动着环境保护的不断发展。具体到环境管理上,国家对环境的管理与公民对环境的需求也是一对矛盾,公民有环境权利的需要,国家才对环境进行管理,而国家对环境的管理,又会一定程度上分割或限制一部分公民环境权,如环境开发、利用、管理的相关权利,由此二者形成了矛盾的关系,国家对环境的管理权与公民的环境权则是这对矛盾的两个方面。

“矛盾着的两方面中,必有一方面是主要的,他方面是次要的。”②因此,国家环境管理权与公民环境权的矛盾也必定会有主次之分,而且,这种主次之分并不是固定的,一定条件下可以互相转化。国家环境管理权与公民环境权的产生与发展过程就是二者在主次方面相互转化的过程。回顾西方发达国家的环境保护历史,工业革命之前,对环境的管理主要是资源性的管理和保护,主要依赖于国家,此时,国家环境管理权占主要地位,是矛盾的主要方面。而到了工业革命兴起,环境污染问题愈演愈烈并威胁到公民的生存时,公民的基本权利受到了侵害,使得公民开始反思自己的行为并为了基本的生存环境而主张自己的权利,公民环境权由此而在环境管理与保护中占主导地位,成为矛盾的主要方面,同时受政府 “守夜人”思想的影响,国家对环境的管理退居次要地位。伴随着工业革命的发展,公民环境权主要体现在为了经济社会的发展对环境与资源的使用权、利用权上,此时,国家并不限制公民对环境的利用,对环境的管理也只是轻微地限制污染物的排放。但随着环境污染逐渐演化至大范围的公害事件,公民环境权受到了威胁,环境污染愈发严重,对国家管理环境的需求急剧增长,于是自20世纪60年代开始,国家环境管理权再次上升到矛盾的主要方面,国家开始了全面的环境治理、综合防治阶段。③

可见,国家环境管理权与公民环境权是一对矛盾,二者对立统一,且主次关系随条件的不同而相互转化。矛盾论让我们认识到,环境治理需要重视矛盾的主要方面,但也不能忽视矛盾的次要方面。我们在环境立法时应避免无法准确定位国家环境管理权与公民环境权的矛盾关系,或者过度重视矛盾主要方面而忽视矛盾的次要方面的倾向。

(二)国家环境管理权与公民环境权的共存互促

任何矛盾的双方都具有同一性,能够共存互促。我国环境法法律目的形成的重要环境伦理思想基础是 “以 ‘代内公平’、 ‘代价公平’和 ‘权利公平’为主要内容的可持续发展思想”, “在法律的价值追求上,实证法应尽量与自然法保持和趋于一致”④。既然法律价值追求上的矛盾——实证法与自然法的矛盾在环境法的法律目的上可以实现一致与共存,那么在准确判明且不触碰矛盾主次关系的情况下找到环境法中国家环境管理权与公民环境权的某种协调共存状态是可能的。

从国家环境管理权与公民环境权的理论基础来看,二者是可以共存的。追根溯源,公民环境权是随着环境权的深入探讨而产生的,而环境权是随着人权理论的发展和进步而产生的,因此,公民环境权具有人权性质,是人的基本权利。国家环境管理权产生的理论支撑是 “公共信托理论”⑤,根据公共信托理论,国家环境管理权来源于全体公民的委托,产生于公民环境权,公民可以对国家的环境管理事务进行监督,国家环境管理权的行使不能损害公民环境权。公民环境权受到侵害时,需要国家发挥其环境管理职能,保护公民环境权利。可以说,国家环境管理权来源于公民环境权,脱离了对公民环境权的保护,环境管理权就没有意义,离开了公民的监督,国家环境管理权可能会因滥用而背离保护环境的初衷和权力来源的因应。

从国家环境管理权与公民环境权的性质来讲,二者是相互依存的。 “国家的权力被称为 ‘公权’, 公民和法人的权利被称为 ‘私权’;调整权力和权利的法律,相应地被称为 ‘公法’和 ‘私法’。”⑥然而随着社会的发展,在某些领域,公法、私法开始相互交融,没有绝对的公私法之分,在环境法领域更是如此。环境资源是人类共有财产,它需要利用公法与私法手段共同调整:公法手段用以调整公民、企业等的排污行为,私法手段用以调整公民之间的环境纠纷。公法私法的交融,意味着权力与权利的相互作用与影响。对公民环境权在宪法中进行规定,就是以公法保护私权,以权力对权利进行保护的体现。可见,作为 “公权”的国家环境管理权与作为 “私权”的公民环境权不再是相互排斥的,而是在环境法律体系内相互依赖与影响的,而且二者可以达到一定的平衡状态,并能在平衡状态下发挥出更大的促进作用。

(三)国家环境管理权与公民环境权的均衡

在环境法治实践中,应当正确认识国家环境管理权与公民环境权的矛盾关系,以在环境立法、执法和司法过程中, “坚持比例原则,实现公权与私权的平衡”⑦,寻求国家环境管理权与公民环境权的平衡。但是,国家环境管理权与公民环境权的平衡并非二者地位的相等,而是在二者有主次之分的情况下,找到能够使二者主次作用配合发挥最大效用的平衡点。现阶段,国内外学者都承认国家环境管理权在环境管理中的主要地位,如我国学者朱谦⑧、澳大利亚学者比森教授 (Mark Beeson)⑨。同时,为了有效预防国家环境管理权的膨胀,应当及时调整其与公民环境权的重心,寻找其能适应一国基本国情和满足环境立法实践需求的合理平衡点,使得各方能够发挥出最大作用以实现环境保护的目标。

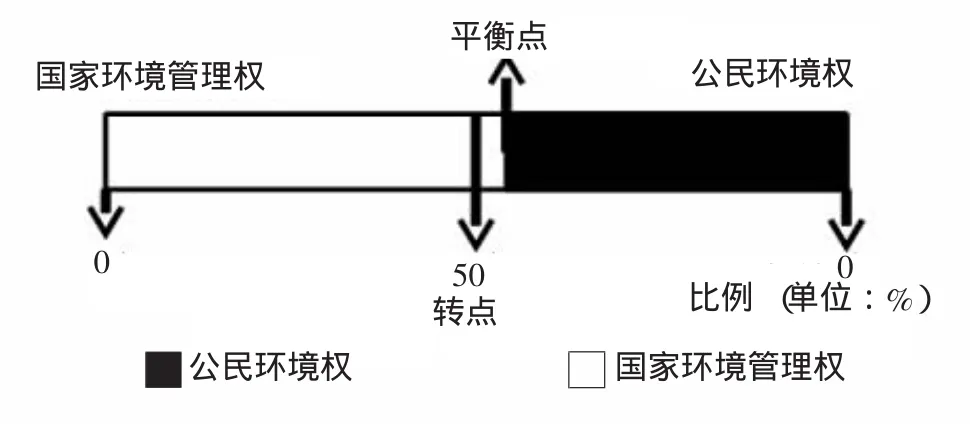

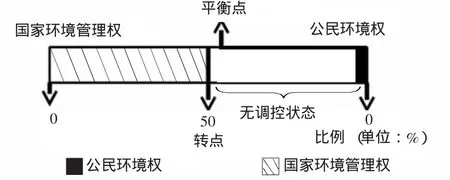

笔者也想强调, “均衡”不是 “等同”的,两者的区别就在于均衡是由平衡点的调整所决定的,并不是固定的中点。如图1所示,平衡点是调整国家环境管理权与公民环境权比重的点,而非绝对是中心点。若将国家环境管理权与公民环境权看作是一个整体,假设两者对环境保护的法律工具作用力的总和为1个单位,即100%,那么当国家环境管理权与公民环境权地位等同时,则这一对矛盾的平衡点停留在主次比例均等的50%位置,即在横线的中点上,这一横线的左右两个端点分别为国家环境管理权端和公民环境权端,而当二者之任一的比重超过50%时,则表明其在这对矛盾中占主要地位,而另一方则居于次要地位。并且,在以图1所演示的国家环境管理权与公民环境权的矛盾对立关系图解中,可以将决定一方的比重能否超过50%的因素总和称为 “转化条件”,而引起质变的 “转化条件”点就在矛盾双方势均力敌的中间点 (50%的位置),笔者将该点称为国家环境管理权与公民环境权矛盾主次地位转化条件点,简称 “条件点”或 “转点”。

图1 国家环境管理权与公民环境权比例关系平衡点调节图

鉴于当前环境管理的共识基本上都将国家环境管理权作为环境保护实现的主要力量,因此,环境法所需明确的国家环境管理权与公民环境权的平衡点将处于公民环境权端点与转点之间,但是若国家环境管理权比例过重,则平衡点向右 (公民环境权端点)移动,若公民环境权比例过重,则将平衡点向左 (转点)移动,并接近但无法达到转点。现代环境法在考虑配置和协调国家环境管理权与公民环境权时,应使得平衡点处于转点与公民环境权端点之间,并尽量使得平衡点与转点之间的距离更短些,即保持国家环境管理权的主要地位,但应尽量增加公民环境权的比重,以免因公民环境权的空间太小而导致失衡。

二、国家环境管理权与公民环境权均衡论的实践检验

(一)检验数据统计标准与依据

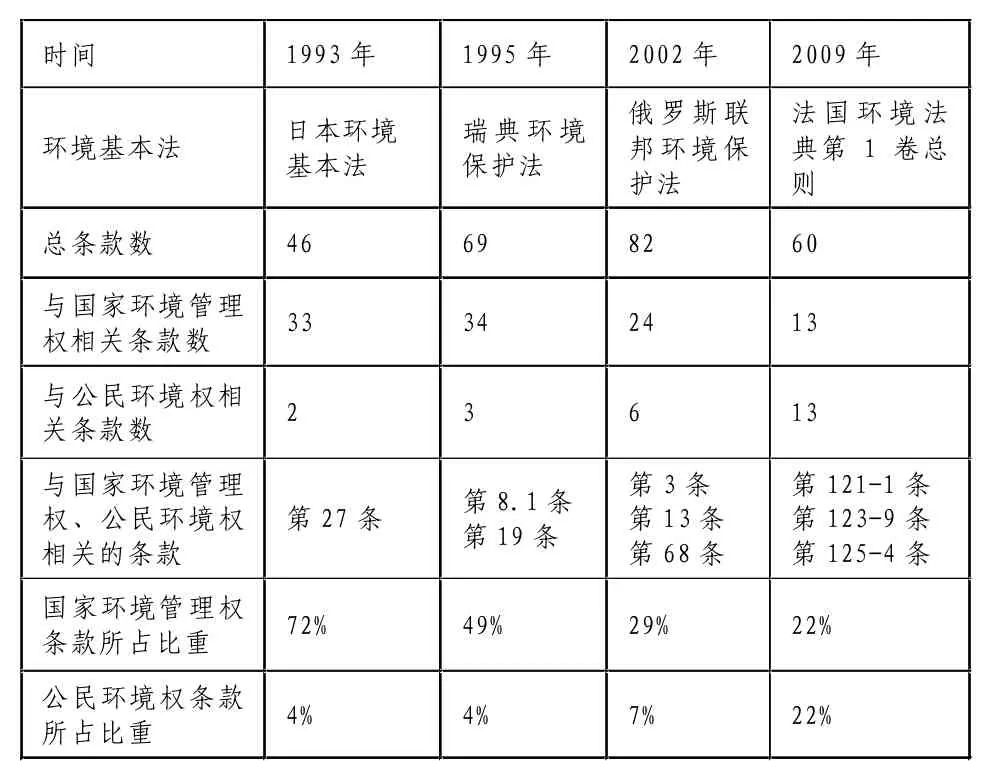

本文将选取1993年 《日本环境基本法》⑩、1995年修订的 《瑞典环境保护法》⑪、2002年 《俄罗斯联邦环境保护法》⑫和2009年版 《法国环境法典》 (仅分析第1卷总则条款)四个实然法文本,按照与国家环境管理权相关的条款、公民环境权相关的条款等进行分类统计和比较分析。

国家环境管理权指 “国家环境资源管理职能部门依法行使的对环境保护工作的预测、决策、组织、指挥、监督等诸权力的总称。它是国家行政权力在环境资源保护领域的运用和实施。”⑬国家环境管理权是一种国家权力的具体表现,更是国家的一项职责和义务。本文拟将被分析法律文本中的利用国家权力管理环境、行使国家职责管理环境、政府履行环境义务等条款列为与国家环境管理权相关的条款。公民环境权则是 “环境权的一部分,是公民的一项基本权利,是公民所享有的在健康、舒适和优美的环境中生存和发展”⑭,“免受任何环境污染的权利”⑮,是一种为了保护公民而设计的权利。从这个定义出发,公民环境权是实体性权利。然而,美国学者萨克斯 (Joseph L.Sax)提出了环境权的三个基本来源,其中之一是 “根据自由选择而充分了解的开放式决策”⑯,由此看来,环境权是来源于公众知情与公众决策等的程序性权利。另外,国内外学者也在为公民程序性环境权正名。例如,吕忠梅教授认为 “公民环境权是一项独立的、基本的人权。它包括公民对于环境的使用权、知情权、参与权和受到环境侵害时请求保护的权利。”⑰美国学者谢尔顿教授 (Dinah Shelton)也认为环境权应包括程序性环境权与实体性环境权。⑱因此,为了与广义上的国家环境权相对应,我们将采用公民环境权包括实体性权利和程序性权利的观点,将被分析的环境立法文件中关于公民享有参与环境决策过程和诉诸司法救济的权利、公民享有的与环境质量有关的权利和保障公民环境权益的条款都归类为与公民环境权相关的条款。

(二)日本、瑞典、俄罗斯、法国四国环境主要立法条款的统计分析

从时间先后和立法技术借鉴角度而言,日、瑞、俄、法四个国家主要环境立法具有一定的 “延续性”,可用来印证国家环境管理权与公民环境权这对矛盾关系主次地位的变化,并可以为本文对二者 “平衡点”的探讨提供依据。

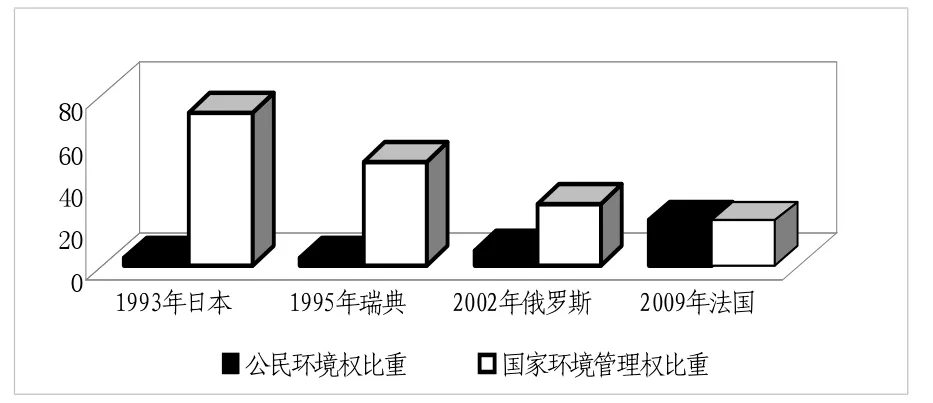

由法条统计数据 (见表1)可知,20世纪90年代制定的 《日本环境基本法》与 《瑞典环境基本法》都侧重于利用国家环境管理权来调整环境法上的社会关系、保护环境,21世纪以后,俄罗斯与法国的环境法虽仍然通过国家环境管理权的运行来保护环境,但已不再依赖于国家环境管理权,且渐渐认识到公民环境权在管理环境、保护环境中的重要作用,更认识到国家环境管理权与公民环境权的相互影响、相互促进作用,因此更多地利用二者的结合来管理环境,如 《俄罗斯联邦环境保护法》第13条规定的利用国家环境管理权来帮助公民实现其在环境保护领域的权利;又如 《法国环境法典》第1卷一般规定第125-4条规定的国家环境管理权要保障公民取得关于空气质量和对健康影响的信息的权利。上述四国环境基本法虽颁布或修改于不同时期,但由时间的推移可以看出,无论是从条款数量还是从条款的比重来看,公民环境权条款始终居于非主导地位,也就是说,无论是以前还是现在,环境管理与环境保护主要还是依靠国家环境管理权的依法运行来支撑的。但是,从图2进一步可见,国家环境管理权条款的比重在随时间推移而下降,公民环境管理权条款的比重则随时间推移而逐步上升,甚至发展到 《法国环境法典》第1卷时,二者比重达到了等同。由此可见,国家环境管理权与公民环境权在不同的法域、不同的时期,其平衡点是不一样的,随着时间的推移,平衡点是不断向 “转点”移动的。虽然 《法国环境法典》第1卷的法条统计并不能代表整个 《法国环境法典》,即国家环境管理权与公民环境权的地位并非绝对等同,但二者的比重可以体现出法国在环境管理上对公民环境权的重视,也可以看出在现阶段各国在利用国家环境管理权保护环境的同时,越来越注重对公民环境权的利用和保护。

表1 日、瑞、俄、法四国环境基本法关于国家环境管理权与公民环境权法条数量与比重统计表

图2 日、瑞、俄、法四国环境基本法公民环境权条款与国家环境管理权条款比重图

由上述四国环境主要立法中的与国家环境管理权相关条款、公民环境权相关条款的数量和比重统计结果可见,国家环境管理权与公民环境权虽有主次之分,但一定条件下可达到平衡状态。在环境保护和环境立法发展的现阶段,国家环境管理权居于主要地位,起主导作用,公民环境权仍居于次要地位。但是,国家环境管理权与公民环境权可以达到均衡状态,在不同时期二者的平衡点是不同的。随着时间的推移,平衡点不断向中点 (“转点”)趋近,即公民环境权的比重不断上升,使得国家环境管理权与公民环境权达到均衡状态。

三、国家环境管理权与公民环境权均衡论在我国环境立法中的应用

在我国,从1979年 《环境保护法 (试行)》到现行环境基本法,再到近两年来对环境保护法修改的努力,为本文研究提供了5个较具有可比性的分析文本,即1979年的 《环境保护法 (试行)》、1989年的 《环境保护法》、2012年8月的 《环境保护法修正案 (草案)》 (以下称“一审稿”)、2013年6月的 《环境保护法修正案 (草案)》二次审议稿 (以下称 “二审稿”)、2013年10月的 《环境保护法 (修订草案)》 (以下称 “三审稿”)。笔者将以本文第二部分所述的同样标准对这五个环境法文本进行法条分析统计,并将统计结果与国外环境立法所体现的国家环境管理权与公民环境权关系进行比较分析,以期发现符合中外国家环境管理权与公民环境权关系的发展规律,并探索我国现阶段国家环境管理权与公民环境权之间关系的均衡状态。

由表2可见,我国1979年 《环境保护法 (试行)》只利用少量国家权力来对环境管理进行调整,而且大多都是宣示性的、无法强制执行的规定,但在当时环境污染还不普遍且不太严重的情况下出台 《环境保护法》已是具有预见性的举措了。改革开放后,以计划经济为基础的环境法已经不能解决社会主义市场经济发展中出现的环境问题,因而我国对环境基本法进行了修改,制定了现行的 《环境保护法》。

我国的环境保护一直是以国家环境管理权的运行为主导保障机制的,这种环境管理模式取得了一定的成果,然而也产生了公民环境权的保护不足、公民环境意识薄弱、环境污染不断加剧的后果。有学者认为,究其原因,主要是环保行政机关权力较弱、地方政府执行不力、以及环境公权力较强而环境私权没有得到重视。⑲于是,出现了如图3所示的情况,国家环境管理权与公民环境权之间达不到平衡,无法找到其平衡点,存在事实上无调控的地带,二者关系处于失衡状态。

表2 我国五部环境法稿件关于国家环境管理权与公民环境权条款数量与比重统计表

图3 国家环境管理权与公民环境权的失衡图

我国政府也逐渐意识到国家环境管理权与公民环境权的失衡状态所带来的危害:环境法律对于保护环境的实际实施效果不理想、环境污染频发。因此,近年来开始了对《环境保护法》的修改立法进程。2013年10月三审稿将《环境保护法》修改草案的名称从 “修正”改为 “修订”,增加了此次修法的变动空间,从一审稿到三审稿逐渐增加了国家环境管理的权限并同时加强了对公民环境权的保护与公众参与环境保护机制的运用。从 《环境保护法》修改的二审稿与三审稿的变化来看,国家环境管理权已经得到了强化,例如给环保行政机关赋予了 “查封、扣押权”(见三审稿第21条),针对地方政府执行不力的问题增加了 “地方政府对本辖区环境质量负责”的规定 (见二、三审稿第6条),而针对公民环境权薄弱的问题,二、三审稿也开始增加了 “环境信息公开和公众参与”的章节 (新增第五章)。另外,在实践中,环境保护法的修改已然改变了以往立法者 “关门”造法的方式,改而 “开门”征求公众意见,赋予公民参与环境立法的资格、权利与通道。这一轮的环境保护法修改逐渐改变了国家环境管理权与公民环境权失衡的状态,将公民环境权的比例稍稍扩大,国家环境管理权的比例逐渐加强,使二者逐渐靠拢,在图1的 “转点” (50%中点)与公民环境权端点之间相遇,将有可能找到其平衡点。具体而言,由我国环境保护法修改变迁的过程 (见图4)可见,我国已经逐渐认识到国家环境管理权的重要性,其条款数量增加的趋势与总条款数量增加的趋势大致相同;公民环境权的条款数量有缓慢的增加,公民环境权已经得到重视,但仍只是小幅度的调整。因此,在公民环境权比重小幅度增长、国家环境管理权大幅度增长的情况下,环境立法可预见的未来,我国国家环境管理权在今后较长时间内将始终占主导地位,而且平衡点不断地向公民环境权端点偏移。

图4 我国五部环境法稿件关于国家环境管理权与公民环境权条款数目变迁图

由四国环境主要立法的法条统计与我国五件环境基本法文本的法条统计可见,现阶段,在本文所讨论的这对矛盾中,国家环境管理权居于主要地位、公民环境权居于次要地位的,但国家环境管理权与公民环境权在管理环境、保护环境上是可以达到均衡状态的,而均衡状态是通过平衡点的不断调整来实现的。国际经验显示,国家环境管理权与公民环境权的平衡点大致在 “转点”以右 (靠近公民环境权端)且不断向 “转点”靠拢的,而我国环境管理中,国家环境管理权与公民环境权暂未达到平衡状态,因此需要通过将国家环境管理权不断加强,并开始同步加强公民环境权的作用,以确保环境基本法能在 “转点”与公民环境权端点之间找到平衡点,达到均衡状态。但平衡点不是静态的,而是不断调整的。我们在承认国家环境管理权是矛盾主要方面的同时也应当认识到,在国家环境管理权膨胀得不到监督制约,公民环境权益得不到保障或者国家环境管理权已然发挥最大效用时,矛盾的主要方面也将会转移到公民环境权上。而且,环境法的制定者也不能认为公民环境权作为矛盾的次要方面就是次要的。应当逐渐重视公民环境权, “确立公民环境权制度,使整个环境管理以公民的环境权利为中心,将国家环境管理权力与公民环境权利相结合,并以公民的权利制约、监督政府权力,从而形成一个更为完善合理的环境保护制度。”⑳

因此,应当在均衡论的指引下不断地调整平衡点,使国家环境管理权与公民环境权的关系达到均衡状态。以国家环境管理权与公民环境权关系均衡论来为 《环境保护法》二审稿、三审稿的上述变化提供理论支持,并期盼能进一步加强公民环境权的制度设计和在国家环境管理权相关具体法律制度中融入公民环境权因素的考虑,必将有助于我们修改获得一部更适合中国当代的环境基本法。

注释:

①② 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第301、322页。

③ 金瑞林主编 《环境与资源保护法学》,高等教育出版社2006年版,第109-112页。

④ 竺效: 《试论环境资源法之法律目的产生的伦理思想基础》, 《学术交流》2004年第3期。

⑤ 转引自王曦: 《美国环境法概论》,武汉大学出版社1992年版,第161页。

⑥ 涂克明: 《中国法治化进程中公权与私权的法律思考》,《湖北行政学院学报》2004年第3期。

⑦ 姜明安: 《公权与私权的平衡是一个法治原则》, 《理论导报》2008年第3期。

⑧ 参见朱谦: 《论环境行政权与公众环境权关系》, 《中国环境管理》2001年第6期。

⑨See Mark Beeson,The Coming of Environmental Authoritarianism,Environmental Politics,2010,19(2),pp.276-294.

⑩⑪ 赵国青主编: 《外国环境法选编》 (第一辑)下册,中国政法大学出版社2000年版,第978-989、1137-1158页。

⑫ 马骧聪译: 《俄罗斯联邦环境保护法和土地法典》,中国法制出版社2003年版,第1-42页。

⑬ 吕忠梅、高利红、佘耀军: 《环境资源法学》,科学出版社2004年版,第99页。

⑭ 吕忠梅: 《环境法导论》,北京大学出版社2008年版,第75页。

⑮ 郑少华: 《略论国家环境权》, 《上海环境科学》1992年第4期。

⑯Joseph L.Sax,The Search for Environmental Rights,Journal of Land Use&Environmental Law,1990,6(1),pp.93-105.

⑰吕忠梅:《再论公民环境权》,《法学研究》,2000年第6期。

⑱ See Dinah Shelton∶Human Rights and The Environment∶WhatSpecific EnvironmentalRightsHaveBeen Recognized?,Denver Journal of International Law and Policy,2006,35(1),p.129.

⑲Guizhen He,Yonglong Lu,Arthur P.J.Mol,Theo Beckers,Changes and Challenges∶China’s Environmental Management in Transition,Environmental Development,2012,3(1),pp.25-38.

⑳ 张世增: 《关于在我国立法中确立公民环境权的思考》,《当代法学》2003年第10期。