实质法治与信任

李佳

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

在现代给付国家,再完美、再完备的立法也难以完全统摄社会生活中的全部事实。法律概念总是抽象的,而生活是复杂的、多变的,行政机关在调控秩序时,不得不面对复杂易变的生活事实,抽象的法律规范与生活的具体个案之间必然会存在一些落差。行政机关不可避免地承担起形塑社会生活的能动功能,因此,需要“引入人的因素来弥补规则的不足”,“将规则因素与人的因素结合起来,兼顾确定与灵活。”Kenneth Culp Davis认为,历史上每个国家和法律体系都是融合规则统治和人治的,世界上没有一个国家完全是规则之治而无丝毫的人治成分。每个政府都是法治和人治的结合。

形式法治是培养制度信任的最佳土壤,法治能够限制公权力的恣意行使,使公民对政府在某种具体情况下会如何运用权力,会如何影响个体权利形成预判,法律的明确性稳定性会换来民众的信任。从民众的角度来说,形式意义上的法律是可预测、可计算的,但充满了“人的因素”的行政裁量会带来不稳定感、不安全感。民众无法估测负担性的行政权力是否会对自己的利益构成干涉以及在何种程度上构成干涉。对于政府履行的社会给付的功能来说,民众也不知道利益分配的方式是否公正、是否平等。整个社会秩序的安排如果没有法律的严格控制,都交给行政机关自由裁量的话,那民众的信任感从何而来呢?Randall Peerenboom和笔者持有同样的忧虑,他认为太多的裁量权会损害法治本身的一些美德:可预测性、确定性、形式平等性以及精确指导人们安排社会生活的能力。但同时,他又认为对行政机关限制太多会影响行政效率和个案正义的实现,这也会影响民众对于法治的信任。虽然我们赋予了行政裁量实现个案正义、填补法律漏洞、发挥行政机关能动性、富有弹性和高效率性等等美好的功能,但毕竟它还是悬在人民头上的达摩克利斯之剑,随时有掉下来的可能性,民众怎么可能信任这样一种不可预知、充满变数,又侵害性极强的权力呢?

一、道德、实质法治与信任

实质法治观认为“法”不仅包括拉邦德所说的有效的实定法,还包括“未来更好的法”,也就是拘束行政机关和法院的不仅仅是法律,还包括更高层次的、超越规范与现实对立的法律价值。当实证法规定得不明确,或者违背了根本的道德理念时,行政机关或法院可以根据自然法的道德观作出行政裁判。具体落实转化抽象的道德价值的就是道德性原则,比如实质平等原则、行政合理性原则、实质公正原则等。道德性原则难于完全凝结在具体的规则之中,仍然需要融入行为者自身的价值判断、道德理解而作出行为,无法精确指导行政机关作出行政行为,亦无法精确指导法院审查行政机关的行为的实质合法性。依据道德性的原则作出相应的行政判断和决定,适法者“主观的衡量、评价不可避免地渗入,而‘原则’的字义也不能说有涵盖到案件的事态,不能说是构成要件”。

“形式理性法产生了常规化(routinization)的僵硬,只有将实体价值因素加入到法律中,现代法治才能获得生命力,不过,加入了实体价值的实质化倾向,却又导致了国家权力的膨胀,这样我们就陷入了两难困境当中。”德沃金认为只有法律是一个无漏洞体系、法官的判决是“唯一正解”的情况下,才能让人民对立法的正义感、信任感臻于完美的境界,否则,人民会认为影响自己权益的最终决定是法官或政府工作人员个人意志影响下的产物,自己得到的不是“依法本来早就存在的先存的法定权利”,“胜诉者会沾沾自喜请了口才好的律师或碰上了和自己立场相同的法官;而败诉者必然是愤愤不平,认为失败是因为自己的律师口才、能力不如对方律师,或者法官的价值观和自己不合,他会自认倒霉、背后咒骂法官价值判断错误。在此情形下,司法并未建立其公信力,法庭只是一个碰运气、比口才的地方而已,人民对司法正义的信赖感将彻底扫地。”德沃金论述的主要是法院判决的公信力问题,而行政法有两次法律适用,第一次是行政实体阶段行政机关作出行政行为时,第二次是法院作出行政判决时,不管是哪个阶段,如果是依据价值、道德判断而作出的决定,都面临着德沃金式的信任困境。这个困境背后更深层次的原因是社会对于道德没有共识性认识,对于法律的解释者没有共识性认同。

我并不否认道德性法律原则的成立及其在填充法律漏洞时所发挥的作用,也不否认将价值判断、价值衡量融入法治的个案判断中的确有助于实现个案正义。但正如何海波教授说的:“价值衡量的精髓在于灵活性,他的危险也在于主观性”。为了防范危险,何海波教授认为价值衡量裁判者必须决绝地承担起相应的责任来,“他必须对特定社会的价值冲突作出回应,而不能骑墙判决,不能‘和稀泥’,不能堕入相对主义的泥潭。面对法律价值的‘诸神之争’,他必须选择他所偏好的神”。何海波走上了一条类似于韦伯式的道路,韦伯认为解决现代牢笼社会对于价值的禁锢,需要周期性地出现卡里斯玛式的人物以打破形式化的牢笼。约束卡里斯玛式的领袖的正是他内心的责任伦理。“一个成熟的人(无论年纪大小),真诚而全心地对后果感到责任,按照责任伦理行事,然后再某一情况来临时说:‘我再无旁顾;这就是我的立场’”。

韦伯试图依靠具有卡里斯玛魅力的政治家在责任伦理的信念的指引下勇敢、决绝地打破僵化的官僚制和形式法治,最终赢得政治的正当性和人民的信任。换句话说,韦伯力挽狂澜最终获取人民信任的方式是“依靠个别政治家讲道德”,用中国人耳熟能详的字眼就是建设“诚信政府”,该方式的本质是通过政治家单向度的道德赢回人民的信任。

对此笔者有两点质疑:第一,韦伯指望现代的卡里斯玛式的“为了国家利益服务的,充满活力与激情的、个性鲜明的领袖”周期性地出现,引导现代社会冲破理性之铁笼,获得现代人生存的“自由的活动空间”,这个方案是否可行?卡里斯玛式的领袖出现之后,现代社会中的个人便丧失了个人意志、丧失了自我判断,对领袖一言一行的狂热遵从,这为极权统治埋下了伏笔,太多血的教训让我们对这样的方案不得不抱有审慎的怀疑。同时,卡里斯玛式的领袖的统治也会随着时间的推移而重新常规化,人类的命运又一次循环回了僵化的官僚制之中,并没有从根本上解决问题。

第二,政治家讲的是什么样的道德?韦伯所指的责任伦理的伦理相关性是政治家自主需要按照他自己的良知行事,再者,韦伯的责任伦理只适用把政治当作志业的,对政治充满激情同时又能保持头脑冷静的政治家,而不适用于官僚体制中一般以政治为谋生手段的人。“道德的合法性不能以这种不确定的、多变的‘好’来作为依据,它必须是客观的、普遍的,因而只能是理性的、自主的,否则就会走到‘以目的证明手段’的目的论境地,从而使道德底线彻底崩溃。”韦伯的责任伦理中的信念是一种康德式的个人独白式的自决型信念。但是纯粹独白式的信念伦理下产生的决心本身,便可以将政治行动正当化,似乎确实非常接近于施密特的决断论模型。政治家的行政决定只需要凭借自己的主观意志就可以做出,不需要经过理论论证,不受外在法律规范约束,对政治家唯一构成约束的就是他自身的责任伦理,这样的政治家,理性的人民能信任吗?从民众的角度来看,他们本来是国家的主人,是理论上国家权力的来源,现在却需要服膺于行政机关的道德意志,哪怕再怎么强调政治家的责任,民众也难于心甘情愿地信服吧。

我们把视域移向中国,观察下作为填充实质法治的“以德治国”中的道德究竟是何种道德,其中又孕育了怎样的风险。中国政法传统中的道德观是一种沿着官僚制层级组织用自上而下的方式推行新德治主义思想,这是一种典型的单向度道德观,也是长久以来行之有效的一种统治技巧,其目的依然是通过单向度的道德宣教来塑造社会主义新人。以德治国体现了中共还没有从全能主义操控一切的思想中蜕变出来,试图用一元主义“道之以德,齐之以礼,有耻且格”的政党伦理教化万民,“它的本质特征是国家权力延伸到社会的所有领域,人类生存的所有方面都实现了政治化,没有任何一个领域可以免受国家权力无所不在的国家干预。”政党伦理的持有者认为人本身也是权力可以渗透的领域,能够通过意识形态的教化和操纵“改造”人类,使人都能够成为从善若流的社会主义新人,“由于使权威合法化的意识形态的正道是学习的结果,而不是由阶级或财富‘赋予’的,这个制度便十分强调教育和灌输。在人的头脑中灌注或恢复美德就是通向好社会的途径”。在信息自由流动的现代社会,民众容易接触到关于社会的、关于政府的各种有效信息,这些有助于民众自主思考后形成个人判断。此时,单向度的道德观念就很难灌输到民众的真实思想中,更多的情况下他们对于国家伦理的认同是基于对于暴力的恐惧或者是权力的麻木,而非基于发自内心的价值认同。来源于统治者的意识形态化的道德观没有经过民众的公共论证、公开反思,“直接从一个被认为是天然正确的前提通过演绎获得一个似乎具有必然性的结论,不论有多少反向的证据,也拒绝予以重新反思,因为道德话语的特点就是只有善恶对错之分,没有讨论的余地。”外在于公民生活的道德观很难得到公民自觉自愿的认同,往往成为一种具有象征意义的文化符号而无法在公民道德实践中生根发芽、焕发生机活力,自然也无法拯救“人心不古,世风日下”的失范社会了。

从一定层面上,我们也可以理解形式法治观对价值判断的隐忧和对追求实证法律的无奈,人类总喜欢追求一种确定性的、具有连贯性的世界意义体系,但“不管是从基督教的自然法来的这种实质正义,还是亚里士多德的方式诉诸某地的习惯性精神气质,结构都是一样:对一种具体价值秩序的‘不可支配性’的诉诸,实际上证实了韦伯的那个担忧——法律的非形式化为实质性的、因而是有争议的、本质上非理性的价值取向的涌入敞开了大门。”这就是著名的韦伯的“法治国”的两难抉择,为了避免“法治国”实质化倾向中蕴含的“总体性”(totality)危险,对个人侵害,不得不退而求其次,选择形式法治。不过,笔者依然坚定地认为将价值判断和道德论证引入法律裁量过程中并无不可,关键是需要认真思考价值判断和价值衡量的一个前提:何种道德?谁之道德?韦伯“只寄望那些能将群众的信任感在‘系统’中激发出来并安抚稳定之的大人物”,“将志愿主义放在结构决定主义之上,让个人指令高过于制度规约”,通过大人物的魅力来赢得民众的忠诚与信任,用责任伦理来约束卡里斯玛式的大人物的解决方案并不可行。的确应该靠讲道德方式来解决信任匮乏、道德共识缺失的现代问题,但不能依靠政治家单方面讲道德,而应该靠政治家与民众双向道德沟通来达到相互信任的结果,只有共识性的道德才能解决形式铁笼的困境。在实质法治时代里,我们无法依靠无所不包的法律条文,也无法单纯依靠政治家的道德观和责任感,我们只能靠我们自己,靠人与人的主体间性、靠我们的自治开创新的法律、新的道德、新的信任模式。

二、实质法治的实现主体与信任危机

马克斯·韦伯认为法理型支配的基础是专业性的官僚阶层和理性的形式化的法律,形式法治和官僚制具有天然的契合性,官僚制的非人格化和事理化支配只能通过明确规定下来的法律规则才得以实现,形式法治是非人格化支配的基础保证,“只有官僚制为实施依据‘规章’加以概念系统化的理性法律确立了基础”,“非人化”的官僚制为形式法治的施行提供了体制基础,只有一板一眼严格执行法律的官僚机构才能够将法律的规定转化为具体的生活案件,如果没有官僚制这台理性的、良好运转的机器,法律条文可能只停留在文字意义上而无法得以实现。在韦伯看来形式理性化程度最高的罗马法之理性化为一套可以科学地处理的概念体系,也只有在政治制度步入官僚化的时期,才达到完美的境界。

但是,实质法治时代却出现了法治实现主体与法治内容之间的本质性冲突。制度的良性运转,需要人的支撑,制度变了人不变,还是不能提供民众所需要的信任感。在官僚制所生产的行政人员的工具人格没有根本性的转变之前,即使强行推行了美好的制度,制度也无法产生其预设的结果,实质法治也无法焕发其应有的光彩。现代官僚体制训练出了一批循规蹈矩、按部就班的恭顺的身体、工具化的齿轮,他们只知道服从命令不知道如何运用自由、自主判断,如果突然获得了自主判断、权衡的机会,行政人员在很多情况下宁愿被规则束缚,也不愿意承担裁量的风险。比如,虽然法律没有涵盖到某个行政现象,但行政机关也会制定裁量基准,自己给自己套个紧箍咒,用内部规则去限制裁量权,宁肯戴着脚镣跳舞,也不愿承担裁量的风险。这就是弗洛姆所说的“逃避自由”现象,本来遵守规则是完成行政任务的手段,现在却成了目的本身,为了遵守规则而遵守规则。克罗齐埃对这一现象的解释是,“仪式主义”的科层官员从属于惩戒性的控制体系,这使他冒有风险,正是因为在犯错误时需要保护自己,他的“仪式主义”是他这副牌中的最重要的一张。人都普遍渴望安全的心理,人都会理性地算计以逃避惩罚和责任,所以,在面对裁量权时行政人员选择回避、拖延的方式逃避现实,将法律的规定作为自己最好的挡箭牌,这样起码可以做到“不求有功,但求无过”。

更加危险的是在仪式化的程序表演背后有可能是波澜起伏、汹涌澎湃的行政潜规则。法律规定是很难涵摄方方面面的生活细节的,而个人人格不可能完全消匿,只能因官僚制压抑而隐藏起来,虽然韦伯认为个人在进入组织后,其人格中与严格履行其职责无关的所有方面都会被抛弃,或者可以通过有效的社会化加以抑制。但是实际上,人们的个性从来不可能如此完全地纳入其角色中去。同时,行政人员也不可能是利益绝缘体,他在处理行政事务的时候,总容易受个人利益的影响。官员也是经济理性人的一种,他认为虽然外面假设行政官员的非人个性、超脱性,但实际上他们的目标是复杂的,不仅仅是与个人利益直接相关的权力、收入、安全、舒适,还包括声望,对理念、机构或者国家的忠诚,卓越工作的骄傲感,服从公众利益的渴望。而如唐斯自己所强调的,“撇开这些特殊目标,即使纯粹地以官方身份行动,每一个官员还是拥有追求自身利益的强烈动机。”

这一忧虑在中国的场域之下得到了进一步的放大,中华文化树立了“君子”的榜样角色,并建立了严格的奖惩机制以实现“君子文化”。儒家文化并没有消除人们的个人利益和个人渴望,所以,人们就需要以其他的方式来实现这样的“小人”的目的和渴望,但是这一切都掩藏在他们追求无私的“君子”之道的过程中。这就是中华文化里特有的双层社会交往系统(two-tier social interaction system),表层是讲究礼义廉耻的君子文化,深层却是一个精心计算的交易文化,通过交易满足个人利益和欲求。通过血缘、地缘、礼物、拉关系等一系列中国式的交往形式,每个中国人周围都形成了大大小小的关系圈,圈内的人是自己人,一般按照隐性文化进行交往,圈外的人不是自己人,按照社会正式公开规则去交往,中国人会根据不同的情景、交往对象的亲疏远近适用不同的交往规则和行为标准。

这就导致了法治并没有成为形塑中国社会秩序的主导力量,反而在推行过程中被变通替代,法治的价值逐步被中国的关系文化所消解,成为了双层社会交往系统中的表层文化。杨美惠在分析国家的制度规范为什么在中国很容易被表层化时指出,“实用亲属关系或关系学具有‘根状’形式,它这种无中心的、曲折复杂的成长很快对向心性的国家树状结构造成危害。”当事理化的法治遭遇情理化的中国社会时,它的推行过程必然遭遇很强的阻力,中国人做事总是讲个亲疏远近的,对于自己关系圈之内的“自己人”,办事的时候如果不给予一些特别的照顾,似乎不符合中国人的情理之道,身陷在各种义务关系中的中国人往往身不由己、情非得已。如果严格依据对事不对人的科层法治文化,那么的确应该对所有都一视同仁,但就像金耀基先生所说的那样,科层体制中的官员也是一名“社会人”,他不可避免地会受到以“初级团体”之特殊主义化的道德规范(人情)的约束,就整个社会而言,后面这套道德规范毋宁是更基本、更有约束力的。在表层的法治秩序和深层的关系秩序发生冲突的情况下,那么只能是舍王法而取人情了,毕竟人情才是整个社会所接受的基本道德规范。这就是为什么当形式的法律规则、规范化程序与深层的关系秩序发生冲突时,往往会被行政官僚有意识地拒绝或忽视。

三、以自治消解实质法治与信任的内在紧张关系

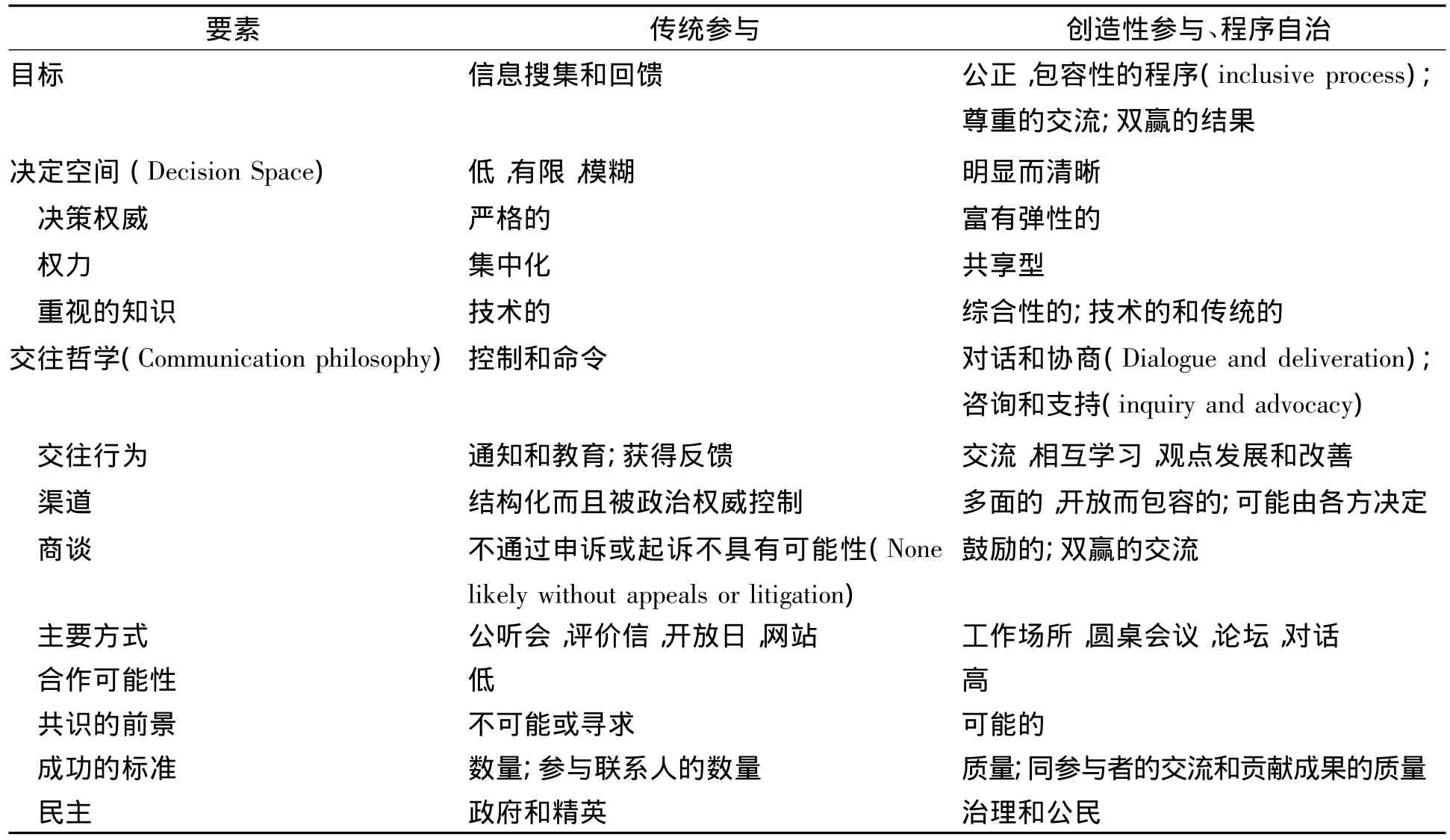

弗里德曼言道:“在法律上和政治上,社会不再被描绘成一个由道德和经济精英位居顶峰的传统金字塔了。在道德和生活方式上,社会类似一个高原和平顶山,最顶端是所有人的会客厅。”在这个会客厅里,普通民众和精英之间就社会事务公开辩论、理性商谈,最终形成法律之共识,人民与政府间也不再是单纯的垂直管理、控制命令关系,而是水平互惠、理性对谈的关系。中国《行政处罚法》、《行政许可法》,包括地方性的《湖南行政程序规定》等法律文件以公众参与的方式对公民程序自治问题已有不小的突破,但依然存在一些需要改进的缺陷:第一,参与是在一种典型的理性技术模式中运作的,在这种模式中政策制定者,政府官员和专家将其角色功能定位为教育和劝说公众信服他们决策的正确性。第二,参与经常在决策程序中很晚才采用,有时甚至在决策早已做出之后才履行公众参与程序。第三,以参与方式体现的行政程序自治经常是在一种对抗性的轨迹中进行的,尤其是在公众参与程序是在一种代表官员的“决定——通知——抵抗”(decideannounce-defend)的模式下进行的。第四,常常缺乏对利益相关人正式的对话机制。第五,各种参与机制常常缺乏有效的条款来保证通过公共参与输入内容对决定内容产生实际影响。

的确,传统的单向度交往方式(one-way communication)只是被看作一种用于劝说公众接受一个科学判定的信息工具,只是政府用来搜集信息的途径,而没有将其提升到公民程序自治的层面上来,Kinsella在反思单向度参与模式的基础上,提出了创造性的参与模式(innovation public participation),也就是我所说的程序自治模式。(见表1)程序自治模式就是将沟通交涉过程制度化,追求于一种“有管理的自治”(regulated autonomy),是倾向于利用程序规范来调整过程、组织关系、分配权利的一种模式。“在这种沟通形式中,利害相关的人们选择何种规则,该规则体现何种价值,都是不确定的,完全取决于他们的协商,唯一确定的是规则形成的沟通程序。”程序规则是明确的、稳定的、可预知的,借助程序而展开的反思性整合,既可以避免形式法治的机械化与僵硬化,又可以避免实质法治向价值领域过度开放而导致结果的恣意与不公正,该模式能够保证利害关系人在平等、自由、不受干涉的情况下进行理性对谈和协商,最终达成法律共识。自治并没有给实质法治填充固定的道德内核,而是培养了一群有积极反思能力的公民,塑造了一个宽容、多元的社会环境。在这个社会环境中,个体可以根据具体的情境进行批判性的反思、对话,通过对话发现适合自己的道德观,铸造一个公开、透明的能被人们理解和接受的公共道德、实质法治基础,这样的方式能够使“自我与复杂的多元文化环境保持一致,使文化资源成为自我的资源”。在自治的生活实践中,公民通过公共论证的方式实现了自己为自己立法,在主体间性的意义上找到了共识性的道德标准,而且公共论证的过程能将公民形塑为具有集体责任心、宽容精神、完整独立人格的人,他们会将自己选择的道德和法律视作自己生活的一部分,自觉、自愿地遵守这样的道德规则和法律规则,由这样的人组成的社会就会变成“有机团结”的社会。

表1 传统参与和程序性自治模式比较表[28]

同时,参与的过程是一个以理服人、同时也是以理服己的过程。自治模式是鼓励公民按照自己对法律含义的批评性判断去阐述、去行动,将公民拉入对法律的批评性解释过程之中,将公众证明融入法律解释的精神的一种法律制度安排,公民既是程序的参与者,又是决定的作出者,还是决定的遵守者,这意味着他在免于强迫、自觉自愿的情况下遵守自己制定的规则,他怎么可能不信任法律、不遵守法律呢?

[1]徐国栋.民法基本原则解释[M].北京:中国政法大学出版社,1992.

[2]Randall Peerenboom.China's Long March toward Rule of Law[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[3]林立.法学方法论与德沃金[M].北京:中国政法大学出版社,2002.

[4]W.Mommsen.The Political and Social Theory of Max Weber[M].Stafford BC:Polity Press,1989.

[5]何海波.实质法治:寻求行政判决的合法性[M].北京:法律出版社,2009.

[6](德)马克斯·韦伯.学术与政治[M].钱永祥等译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[7]Karl Lowith.MaxWeber and KarlMarx[M].New York,Routledge,1993.

[8]冯钢.责任伦理与信念伦理[J].社会学研究,2001 (4).

[9]王焱编.宪政主义与现代国家[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[10](美)詹姆斯·R.汤森,布兰特利·沃马克.中国政治[M].顾速,董方译.南京:江苏人民出版社,2010.

[11]苏力.也许正在发生[M].北京:法律出版社,2004.

[12](德)哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].童世骏译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[13]李猛编.韦伯:法律与价值[M].上海:上海人民出版社,2001.

[14](德)马克斯·韦伯.经济与社会(第二卷上册)[M].阎克文译.上海:上海世纪出版集团,2010,.

[15](德)马克斯·韦伯.支配社会学[M].康乐,简惠美译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[16](法)米歇尔·克罗齐埃.科层现象[M].刘汉全译.上海:上海人民出版社,2002.

[17](英)戴维·毕瑟姆.官僚制[M].韩志明,张毅译.长春:吉林人民出版社,2005.

[18](美)安东尼·唐斯.官僚制内幕[M].郭小聪等译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[19]YANG.C.F.Psychocultural Foundations of Informal Groups[C]∥Lowell Dittmer,Haruhiro Fukui,Peter N.S.Lee eds..Informal Politics in East Asia.Cambridge:Cambridge University Press,2000.

[20](美)杨美惠.礼物、关系学与国家:中国人际关系与主体性建构[M].赵旭东,孙珉译.南京:江苏人民出版社,2009.

[21]杨国枢主编.中国人的心理[M].南京:江苏教育出版社,2006.

[22](美)弗里德曼.选择的共和国:法律、权威与文化[M].高鸿钧等译.北京:清华大学出版社,2005.

[23]Stephen P.Depoe,John W.Delicath.Introduction[C]∥Stephen P.Depoe,John W.Delicath,Marie-France Aepli Elsen eds..Communication and Public Participation in Environmental Decision Making.New York: State University of New York Press,2004.

[24]Jennifer D.Hamilton.Competing And Converging Values of Public Participation:A Case Study of Participant Views In Departmentof Energy NuclearWeapons cleanup[C]∥Stephen P.Depoe,John W.Delicath,Marie-France Aepli Elsen eds.,Communication and Public Participation in Environmental Decision Making.New York:State University of New York Press,2004.

[25]季卫东.法律程序的意义[J].比较法研究,1993(1).

[26]高鸿钧.现代法治的出路[M].北京:清华大学出版社,2003.

[27](美)斯蒂芬·马塞多.自由主义美德:自由主义宪政中的公民身份、德性与社群[M].南京:译林出版社,2010.

[28]Gergg B.Walker.The Roadless Areas Initaitive As National Polycy:Is Public Participation An Oxymoron[C]∥Stephen P.Depoe,John W.Delicath,Marie-France Aepli Elsen eds..Communication and public participation in environmental decision making[M]. New York:State University of New York Press,2004.