中国五大老字号中成药企业历史及其特色比较﹡

陈宗凤

(昆明中药厂有限公司, 云南 昆明 650228)

中成药企业是中医药传承和发展的活态载体。中华老字号(China Time-honored Brand)是指历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴,取得社会广泛认同,形成良好信誉的品牌。在1991年全行业的认定中,有1600余家老牌企业被授牌。2006年商务部改革司重新认定的企业有434家(商改发[2006]607号文)。挖掘和整理这些老字号企业的历史,从中探讨中成药传承的特点和规律,对于继承传统中医药具有重要的现实意义。本文选取我国具有代表性的5家企业,北京同仁堂、云南昆中药、江苏雷允上、广东陈李济和湖南九芝堂,就五大老字号的历史做出考证及比较。

1 方法

利用历史文献,梳理和考证五大老字号企业的创建、成长和发展等主要历史过程,对比其地方性,分析它们的传承特色。

2 资料

2.1 北京同仁堂的历史 北京同仁堂的主要历程,就所见的文献,主要包括明代行医、清代药铺、清廷御药房、公私合营和公司制现代企业共5个时期。

2.1.1 明代行医时期 郭玉山[1]记述道:同仁堂由乐家创办,乐家的祖先原籍是浙江宁波府慈水镇人(今镇海县),早期的乐家几代人都是以行医卖药为生,走街串巷,古称“郎中”。同仁堂祖先是民间“走方医”,持有一技之长游走于各地民间行医的人。到明代永乐年间(1403-1424年)才由宁波迁居北京。行医的具体年代无据可查,大概在1403年之前。

2.1.2 清朝药铺时期 根据目前所查文献资料记载,同仁堂确切创办年份有两种说法:第一种说法:创办于清康熙八年(1669年)。据舒咏平[2]:乐尊育创办同仁堂药室,至今已有344年历史。他说:“清初,四世祖乐尊育当了太医院吏目,毕生致力于方药,并亲手制造丸散,在康熙八年(1669年)[3]创办同仁堂药室。乐尊育去世后,第三子乐凤鸣于康熙四十一年(1702年)将同仁堂药室从自家迁至前门外大栅栏路南,开始研制各种药剂。”

郭玉山[1]的记录与上述舒咏平的记述相同:依据同仁堂悬挂的一块老匾上提有“康熙巳酉年”(康熙八年)的字样。由此推断,同仁堂创办时间是1669年。

“清初,乐家第四代传人乐尊育(1630-1688)在清朝皇宫的太医院里任太医院医士职掌出纳文书,其利用职务之便,博览历代方书,收集了许多古方和宫廷秘方,并创办同仁堂药室,建于前门外打磨厂新开路。后来,其子乐梧罔继承家业,于康熙四十一年(1702年)在前门外大栅栏路正式开设同仁堂药铺,经营中药。”目前同仁堂的企业简介里,也持这一说法。

第二种说法:陈可冀[4]等认为:同仁堂建立在1627年前。道光十七年(1837)五月,同仁堂药商张大镛、店长乐清安,给都察院写了一篇呈文。文中称:“窃商民等立业同仁堂,御用药味已有二百余年。”现存的这份文件,从另一个角度揭示了该店作为皇家御用药房的历史。若上朔200年,应当是1637年,属明崇祯十年。按照常理推断,同仁堂建立后树立信誉和被宫廷了解考察的时间,至少也要10年以上。因此认为,同仁堂的建立时间,最迟应在1627年以前。

2.1.3 清廷御药房时期 陈可冀[4]等从清代宫廷的医药档案中,查阅到了同仁堂和大内衙药房来往的文书,由此可知同仁堂和为清朝宫廷服务或当差的情况。雍正年间(1723-1735年)同仁堂经过数十年的努力,制作的药品不仅得到老百姓的认可,也获得了供应皇室用药的特权,清太医院御药房用药就钦定同仁堂代制。在代御药房制药时,宫廷的古方、秘方、出自名太医之手的良方和民间贡献的验方流传到同仁堂,充实了同仁堂的配方。[5]

2.1.4 公私合营时期 解放初期,同仁堂发展成了一个前店后工场的综合性药店,全年产值只有十几万元,职工近200人。1954年,同仁堂公私合营后,变为国有企业性质,生产能力逐渐增强,厂房建设逐渐扩大,当时是北京市最大的中药厂之一,同仁堂已经从一个古老的手工生产作坊发展成为初具工业化规模的新型中成药厂。1979年,同仁堂厂、店牌号得以恢复。

2.1.5 公司制现代企业时期 1992年8月成为公司制企业,1997年由集团公司六家绩优企业组建成立北京同仁堂股份有限公司,同仁堂股票在上证所上市,这标志着同仁堂在现代化企业制度的进程中迈出重要步伐。2001年7月中国北京同仁堂(集团)有限责任公司正式揭牌,目前是北京市政府授权经营的国有资产的国有独资公司。

2.2 云南昆中药的历史 云南昆中药的主要历程,据文献,主要包括明朝行医兼制药、前店后作坊、公私合营、国营专业制药厂和公司制现代企业共5个时期。

2.2.1 明朝行医兼制药时期 李文辉等[6]记载:“明洪武十四年(1381)随征南右副将军沐英入滇的军医朱双美,曾制售过朱氏善用水酒和小儿化风丹,并将这2种成药给两子分售,历经明、清、民国3个朝代长达500多年”。杨祝庆[7]考证:双美号在新中国成立后,与其它80多家药铺一起并入昆中药。

2.2.2 前店后作坊时期 李文辉等[6]记载:清乾隆元年(1736年),一大批经营矿业的客商入滇纷纷涌入昆明,行医兼开药店,昆明老药铺应运而生,中成药生产日渐活跃起来。如江西帮的六和堂、利济堂、同寿堂;湖北帮的福林堂;广帮的广茂森;川帮的同顺堂、洪顺堂、益元堂;浙江帮的明德厚、云兴泰等。杨祝庆[8]考证:1826年左右,昆明出现专营中成药的药铺,如体德堂,制售批量中成药。

据《云南省医药志·医药志》记载:“民国13年(1924年),昆明中药店122家,专制丸散膏丹者约占五分之一……以大安堂、福林堂、百寿堂等几家货真价实,营业也好”。曲焕章父子大药房制售的万应百宝丹,体德堂创制的妇科良药郑氏女金丹,清肺化痰丸、翟玉六止咳丸、阮氏上清丸、杨衡源各种丸药、王运通膏药、昆明名中医姚印轩创制的桑菊银翘散等等逐渐形成了昆中药的传统产品。

2.2.3 公私合营时期 中华人民共和国成立时,昆明有76家中药铺按固有成方制售中成药3479种;有55家中药铺按经验方配制149种中成药,还有21家药铺也在配制中成药。为统一处方,1954年昆明市人民政府卫生局从各药铺生产的3000多种药品中,筛选出81种成药配方,审核同意作为同业制剂之标准。标准交由1956年公私合营成立的“昆中药”生产,云南中成药生产从作坊走向工厂。

2.2.4 国营专业制药厂时期 1973年,昆中药被云南省列为重点改造企业,新建片剂车间和糖浆生产大楼,并购置了炒药机、红外线烤药机等设备,改变了生产工具落后的状况。实现了快速发展,当时年产值达到600万元,员工近500人。1986年6月公司更名为“昆明中药厂”。乘改革开放的东风,各项事业篷勃发展,成为了当时云南省设备较先进、生产规模较大的中药制药厂。1985年3月22日,曲焕章之子曲家瑞曾出任中药厂厂长兼总工程师。1971年厂内成立药检组,1973年7月,成立了化验室和无菌室,推行全面质量管理。传统产品百宝丹成了1972-1981年期间的重点产品。在质量管理方面,百宝丹、附桂理中丸、羚翘解毒片、女金丹、天麻祛风片、银翘解毒片等品种被评为云南省优质产品及昆明市优质产品称号。[9]

2.2.5 公司制现代企业时期 2000年11月公司正式更名为昆明中药厂有限公司,2003年,云南省国有医药企业实现大整合,昆中药加盟昆药集团,昆中药是昆药集团旗下最核心的中成药制造企业。

2.3 江苏雷允上的历史 江苏雷允上的主要历程,经查相关文献,主要包括走街串巷为民治病、雷允上诵芬堂药铺、解放后社会主义改造和公司制现代企业制度共4个时期。

2.3.1 走街串巷为民治病时期 华根元等[10]记述:江苏雷允上少年时知书好学,曾拜苏州名医王晋山为师学医,经常走街串巷为民治病,在长期的实践中积累了不少民间验方、单方;收集了许多中草药材,尤其对修和丸散方面有独特研究,并著《金匮辨证》等书。

2.3.2 雷允上诵芬堂药铺时期 关于诵芬堂药铺准确创设时期有两种说法:第一种说法,据华根元等[10]记载:“江苏苏州雷允上制药厂的前身是雷允上诵芬堂药铺。该药铺由雷大升(号南山,字允上)于1734年开设,地址为苏州天库前”至今已有279年历史。1779年雷大升亡故后,由其后代继承,并在1860年在上海分设雷允上药店。早在十九世纪末,雷允上六神丸已远销南洋群岛及日本等国,自1915年—1931年,先后获得工商部、实业部等颁发的奖章和奖状5次,但到解放前夕,药铺已日趋衰落,仅有30名职工,115万元资金,生产用房、库房、住房在内约1000平方米。第二种说法,据《中国药学年鉴》(1980-82)全国主要药厂简介,苏州雷允上制药厂记录:“雷允上药铺的前身诵芬堂药铺创设于清康熙元年(1662年)”,距今已经有351年历史,传至雷允上经营时,业务已经扩大,声明远扬,这时改为雷允上诵芬堂药铺。

2.3.3 解放后社会主义改造时期 华根元[10]等记述:1958年,在原雷允上诵芬堂药铺工场的基础上,建立了苏州雷允上制药厂,后又有苏州沐泰山、王鸿翥、童保春3家药店工场相继并入,使生产有了进一步扩大,十年动乱时期,改名为苏州中药厂,1979年恢复雷允上制药厂名字。到了上个世纪八十年代,苏州雷允上制药厂为全国重点中成药厂家之一,批准生产药品有190多种,常年生产在100个品种左右。雷允上将六神丸列为重点产品。1980年苏州雷允上生产药品187种,主要老产品为:六神丸、消炎解毒丸、大活络丹、人参再造丸、首乌丸、冠通片、人参滋补膏、十全大补膏、玉枢丹、行军散等[11]。

2.3.4 公司制现代企业时期 1996年由原苏州药材采购供应站和原苏州雷允上制药厂合并组建雷允上(苏州)药业集团,1997 年中国远大集团有限责任公司收购其70%的股份,与苏州医药集团有限公司出资30%共同组建雷允上(苏州)药业有限公司。2001 年3 月更名为雷允上药业有限公司。原股东苏州医药集团有限公司于 2003 年12 月底进行改制,根据改制方案公司股东由苏州医药集团变更为苏州市工业投资发展有限公司[12]。现苏州雷允上药业有限公司,已经发展成为集工业、商业和连锁为一体的现代企业。旗下包括常熟雷允上制药有限公司、苏州雷允上商业有限公司和苏州雷允上国药连锁总店有限公司。秉承了百年立业的“允执其信、上品为宗”的企业信条,弘扬吴门医派精神,走上了快速发展时期。

2.4 湖南九芝堂的历史 湖南九芝堂的主要历程,据文献,主要包括劳九芝堂药铺、公私合营和公司制现代企业共3个时期。

2.4.1 劳九芝堂药铺时期 据《中国药学年鉴》(1983-84)记载:九芝堂的前身“劳九芝堂药铺”创建于1650年,至今已有363年历史。1650年,一位名叫劳澄的老者来到古城长沙坡子街开了一家未名小药铺,这就是劳九芝堂的前身。劳澄之子劳楫取其父所绘《天香书屋图》(图中植双桂,桂生九芝)之意,给药铺取名“劳九芝堂”。 另据《中成药研究》(1985年第二期)徐照宝《芙蓉国里一朵中药的奇葩—长沙市中药一厂简介》中也记载证实:九芝堂的前身“劳九芝堂药铺”创建于1650年(清顺治七年)。

2.4.2 公私合营时期 1953年由当时工商界药业同业公会和绸布业厚孚疋头号集资合办的“中新联合制药厂”,有职工38人,生产条件很差。1956年与劳九芝堂药铺合并,成立了“九芝堂加工厂”,后又将长沙市著名的陈力新力曲、马应龙眼药、郑福兴膏药、张福泰、源泰祥太阳膏等并入该厂生产。据记载,公私合营中以劳九芝堂药铺为主,合并多家药店,1959年,改名为“九芝堂制药厂”,有职工一百多人,生产50余个品种,年产值达87万元。1962年长沙市商业局综合厂(香料厂)的冰片车间并入该厂,并增加药酒生产,部分药酒及成药开始出口,销往东南亚、港澳和加拿大等国家和地区。1967年开始扩建,1971年改名为长沙中药一厂,到上世纪80年代,全厂共有固定资产原值334万元,职工近600人[13]。1992年6月,在北京人民大会堂召开新闻发布会,恢复“长沙九芝堂制药厂”厂名。但也有文章记载是长沙市商业局香料厂的冰片车间并入该厂时间为1959年[14]。

2.4.3 公司制现代企业时期 1994年6月,实行公司制改组,组建“长沙九芝堂药业集团公司”,实现了工厂制向公司制的转轨。1995年,兼并了国有中型商业企业长沙市药材公司,有效地实现了工商结合、优势互补的目标。1996年8月,为加快建立现代企业制度,积极实施集团发展战略,与长沙神箭制药总厂实现强强联合,正式组建了长沙九芝堂(集团)有限公司。1999年5月,集团公司与国投药业投资有限公司(现已变更为国投创业投资有限公司)、海南湘远经济贸易公司(现已变更为海南湘远工贸有限公司)、湖南省医药公司、湖南长沙友谊(集团)有限公司(现已变更为湖南友谊阿波罗股份有限公司)等5家发起人以发起设立方式成立湖南九芝堂股份有限公司。2000年6月,在深交所上市。2002年,长沙市政府将其整体出售给湖南涌金、上海钱涌、杭州五环等3家民营企业,改制完成民营控股[15]。

2.5 广东陈李济的历史 广东陈李济的主要历程,就笔者所见的文献,主要包括中药店创业初期、前店后工场、公私合营和公司制现代企业共4个时期。

2.5.1 中药店创业初期 据梁越[16]说:于明朝万历二十七年(1600年),陈体全和李升佐两人创建陈李济,至今已有413年历史。创办人陈体全,广东省南海县九江河清乡人,李升佐广东省南海县西樵李村人。据传,陈体全是小资本商人,李升佐素习医药,原经营中药店,由于机缘巧合认识后,陈投资李中药店,于是扩大经营,增加制售中成药(膏丹丸散),并以陈李济作为店号。陈李济后人陈永涓介绍:“陈李济创建于1600年,除史料外,有家谱为证,自太公陈体全至其有十一代,代代皆有记载,太公墓冢还在南海。”清代同治年间(1862-1874)《广州城坊志》(二)内载:“双门底陈李济蜡丸药肆肇自国初(1616-1626,双门底,现北京路)”。考康熙年间(1622-1722)刘继庄著《广阳杂记》说:“周少参、陈海槐,广东蜡丸皆此二家所制,周卖中土,陈主外事,未知陈氏是此家否?”又粤东笔记:“南方草木,入药者甚伙,市人制丸裸蜡俗称广丸,远方携用颇验。”李长荣《柳堂诗友录》:“南海陈华泽家陈李昌药肆,百年世业,与陈李济并行与时。”(原书藏于广州中山图书馆南馆)

2.5.2 前店后工场时期 李升佐扩大经营后,搜集历代名医验方,细心研究中成药炮制方法,务求讲究实效,厂址在原日禺山市双门底,当时雇工极少,全部生产过程均手工操作和简陋生产工具,至清末民国初期,逐步发展为驰名国内的中成药厂,产品发展为国内有名的“广药”。广东陈李济,以生产蜡壳炼蜜大丸和小蜜丸出名。在清代,同治皇帝因服其“追风苏合丸”,药到病除,称其神效。由此,以“杏和堂”为商号的广东陈李济,更名躁大江南北。光绪年间,“帝师”翁同和又为之题写“陈李济”店名,3个鎏金大字至今尚存。1922年在香港开设支店及分厂,以陈李济杏和堂商标登记注册。1937年在北京路现址拆建6层高楼,但在抗战期间,厂房被炸,生产间歇,产品也锐减为三、四十个品种。

2.5.3 公私合营时期 1956年公私合营时,以陈李济为主与神农药厂等6家厂合并,生产上有了新的发展,开始逐步使用机器设备,如混合机、分粒机、炒药机及大丸剪蒂机等设备。1980年,陈李济被列为国家重点改造厂。陈李济寓意为“陈李合作,同心济世”,陈李济创立之后,既坚持“同心济世”的立店宗旨,又秉承着因诚结缘,以信经营的传统,如“选料必须上乘”乃为陈李济的信条,而在药材的炮制加工中,则以“火兼文武调元手,药辨君臣济世心”为原则。

2.5.4 公司制现代企业时期 2012年,陈李济加冠“白云山”商标,企业更名为“广州白云山陈李济药厂有限公司”。陈李济蜡壳药丸闻名遐迩,成为了“广药”的代名词。陈李济老产品琥珀抱龙丸、追风苏和丸、附子理中丸、全鹿滋肾丸、湿病紫雪丹、天王补心丹、救急通关散、万应如意油、参茸卫生酒等在民国前就很出名。

3 讨论

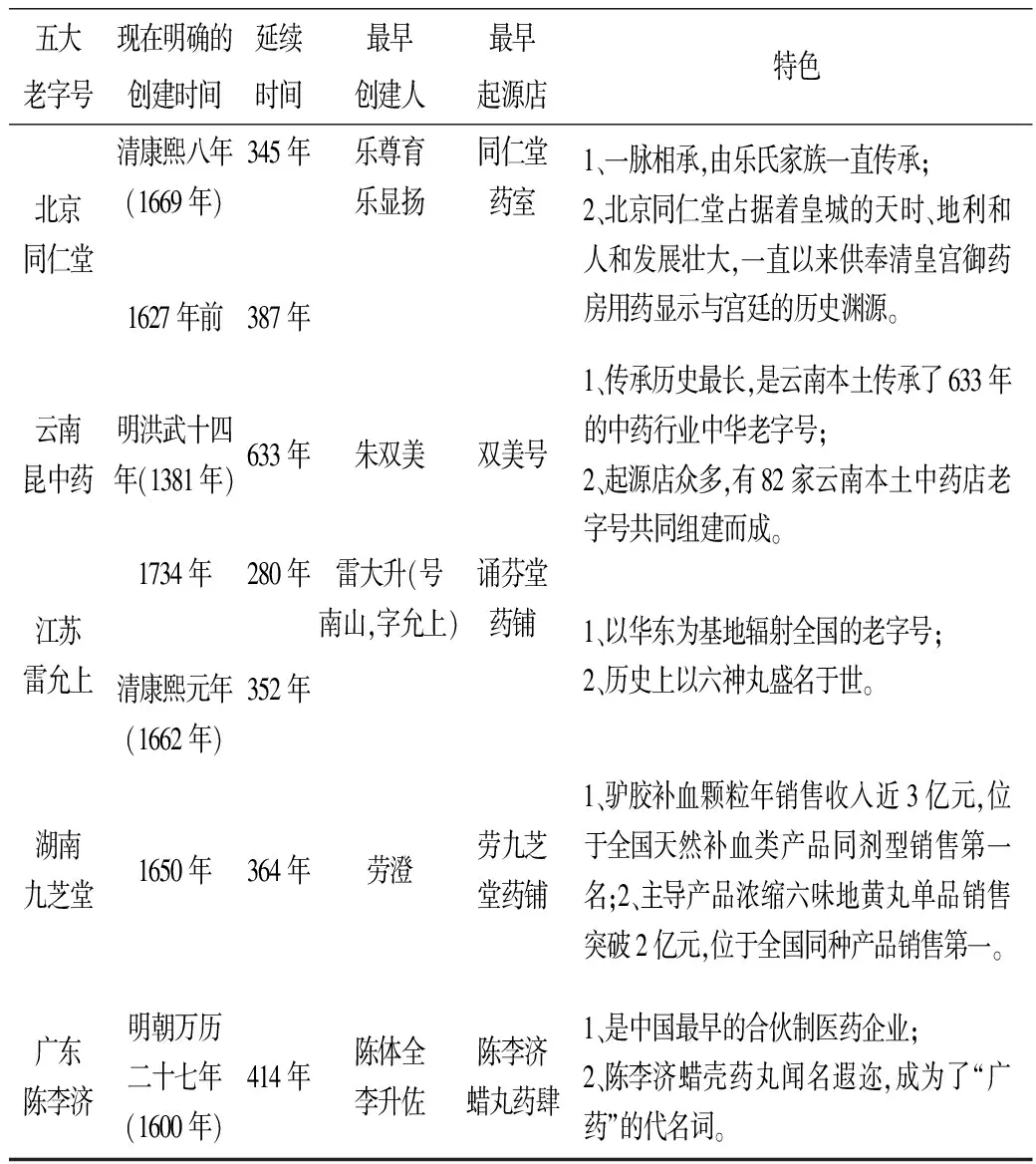

3.1 中国中成药五大老字号独具特色的发展历程汇总如下。

五大老字号现在明确的创建时间延续时间最早创建人最早起源店特色北京同仁堂清康熙八年(1669年)1627年前345年 387年乐尊育乐显扬 同仁堂药室 1、一脉相承,由乐氏家族一直传承;2、北京同仁堂占据着皇城的天时、地利和人和发展壮大,一直以来供奉清皇宫御药房用药显示与宫廷的历史渊源。云南昆中药明洪武十四年(1381年)633年朱双美双美号1、传承历史最长,是云南本土传承了633年的中药行业中华老字号;2、起源店众多,有82家云南本土中药店老字号共同组建而成。江苏雷允上1734年清康熙元年(1662年)280年352年 雷大升(号南山,字允上) 诵芬堂药铺 1、以华东为基地辐射全国的老字号;2、历史上以六神丸盛名于世。湖南九芝堂1650年364年劳澄劳九芝堂药铺1、驴胶补血颗粒年销售收入近3亿元,位于全国天然补血类产品同剂型销售第一名;2、主导产品浓缩六味地黄丸单品销售突破2亿元,位于全国同种产品销售第一。广东陈李济明朝万历二十七年(1600年)414年陈体全李升佐陈李济蜡丸药肆1、是中国最早的合伙制医药企业;2、陈李济蜡壳药丸闻名遐迩,成为了“广药”的代名词。

3.2 中国中成药五大老字号的历史特色 第一,历史悠久。回望“东南西北中”国药业五大老字号的发展历程,虽然创建时间不同,但均体现了相同的历史悠久的特点:五大老字号均具有250年以上传承史,都经历了私人药铺到建国初期的公私合营,再到现在的公司制现代企业转型的复杂过程。五大老字号的历史代表了源远流长的中国医药文化历史。

第二,都是以中医理论为基础,以医带药发展起来的。创建人都是早期以行医为业,由于其确切的疗效、广泛的知名度和影响力,顺应形势的需要产生了中成药的规模化生产,以满足当地民众的用药需求。如苏州雷允上雷大升年轻时读书学医,后行医济众,同时研究中药丸散膏丹的制作,并著有《金匮辨正》、《要症论略》、《丹丸方论》、《经病方论》等4部医学书籍。据《云南中医学院院史》(1960—1988)第一章第二节,云南中医学院的初期发展——教学业务工作中记载:昆中药82家起源店之一“姚济药号”店主姚贞白,“是云南省内中医药界具有一定权威和影响的著名中医,是云南四大名医之一,云南中医学院建院之初从全国遴选,调聘到学院任教或兼课。”院史说道:“姚贞白毕生致力于中医药事业的发展,曾亲自授徒40余人,著有《祖国医学对世界医学的发展和贡献》、《姚贞白医案》等书。

第三,制作技艺精湛。历史越久远的厂家,其产品制作历史长远,产品质量稳定、疗效显著、消费者口碑好,越经得起时间的考验。如北京同仁堂,1706年,乐凤鸣在宫廷秘方、民间验方、祖传配方基础上总结前人制药经验,完成了《乐氏世代祖传丸散膏丹下料配方》一书,该书序言明确提出“遵肘后,辩地产,炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的训条,成为历代同仁堂人的制药原则。再如:云南昆中药严守“遵法炮制生熟饮片,精工修合丸散膏丹”的训言,全身心致力于中成药生产。

第四,地方性突出。国药老字号不单纯是一种经济产物,同时五大老字号均代表了中国东西南北中五大区域地方中医药文化的典型。云南虽然地处祖国的西南边疆,但中药材资源丰富,以“药材之乡”著称,这是昆中药成药的不竭源泉,明代兰茂的《滇南本草》成为昆中药起源店的“药典”,昆中药把中医药理论与云南天然药材有机结合,创造了再造丸、生三七丸、阮氏上清丸、糊药、桑菊银翘散、郑氏女金丹等众多精品。昆中药感冒消炎片,采用了彝族、苗族常用的臭灵丹;昆中药癫痫宁片使用了壮族药材牵牛子;昆中药止眩安神颗粒使用了彝族鹿衔草等药材。

参考文献:

[1]郭玉山.古城国药—北京同仁堂制药厂[J].中成药研究,1983(8):45-46.

[2]舒咏平.中国大品牌[M].北京:人民出版社,2012,71-73.

[3]邓力群.当代中国的医药事业[M].北京:中国社会科学出版社,1988,113.

[4]中国中医研究院西苑医院老年医学及清宫医案研究室.清宫档案与北京同仁堂的历史[J].中华医史杂志,1986(4):216-219.

[5]彭司勋.北京同仁堂制药厂[Z].中国药学年鉴(1980-1982).

[6]李文辉.云南省志—医药志[M].昆明:云南人民出版社,1995.

[7]杨祝庆.昆明地区中成药起源时间查考[J].云南中医中药杂志,2014,35(1):82~84.

[8]杨祝庆.昆明地区中成药开工年代查考[J].云南中医中药杂志,2014,35(2):83~85.

[9]李铁军,彭司勋.二十八年话变迁—记昆明中药厂发展简史[J].中成药研究,1985(3):43.

[10]华根元,杨年坤.彭司勋.百年老企业—苏州雷允上制药厂的变迁[J].中成药研究,1984(2):34.

[11]彭司勋.苏州雷允上制药厂[Z].中国药学年鉴(1980-1982).

[12]公司历史沿革及股份制改制情况.雷允上药业有限公司2004 年1 月1 日至2007 年6 月30 日财务报表的审计报告:5(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2007-08-21/30916383.PDF).

[13]彭司勋.长沙市中药一厂[Z].中国药学年鉴(1983-1984).

[14]徐照宝.彭司勋.芙蓉国里一朵中药的奇葩—长沙市中药一厂简介[J].中成药研究,1985(2)[J]:37.

[15]李克俊.湖南九芝堂医药有限公司竞争战略研究.万方数据:8-9.(http://max.book118.com/html/2013/0519/3932465.shtm).

[16]梁越.广州陈李济药厂简介[J].中成药研究,1984(1):38.