针灸治疗周围性面瘫150例疗效观察

程 宏 李洪立

(江苏省丰县人民医院,221700)

针灸治疗周围性面瘫150例疗效观察

程 宏 李洪立

(江苏省丰县人民医院,221700)

目的 探讨周围性面瘫患者病程长短与针灸治疗的临床疗效关系。方法 收集150例面瘫患者,分为发展期组52例、静止期组50例、恢复期组48例。三组均给予针灸治疗,比较三组治疗后面神经功能评分及有效率差异。结果 发展期组患者神经功能评分Ⅰ~Ⅲ级所占比例为100.0%,明显高于静止期组的88.0%和恢复期组的83.3%,差异有统计学意义(P均<0.05);发展期组患者的总有效率为92.3%,明显高于静止期组的62.0%和恢复期组的83.3%,差异有统计学意义(P均<0.05)。结论 针灸是治疗周围性面瘫的一种较好的方法,应把握好面瘫治疗的最佳时期,以缩短疗程、提高治疗效果。

周围性面瘫;分期治疗;针灸治疗

周围性面瘫是一种口、眼向一侧歪斜为主要临床症状的疾病,面瘫又称歪嘴风、口僻等。这种疾病主要是由风邪侵入面部,痰浊阻滞经络所引起,是中风的主要症状之一。周围性面瘫在一年四季均可发病,其中以冬春之交发病人数居多。如果治疗方法不当或治疗时间过长,往往会引起患者面部肌肉抽搐痉挛,从而影响其身体健康及面容等。目前,针灸疗法以其疗效良好、不良反应较少等优点日益成为面瘫患者的首选治疗方法[1]。为探究其治疗效果,笔者对周围性面瘫患者病程长短与针灸疗效之间的关系进行了研究。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院收治的150例原发性周围性面瘫患者,排除脑血管病、脑肿瘤、外伤、手术损伤、腮腺病变、格林-巴利综合征病变等所致的周围性面瘫。其中,男78例、女72例;年龄19~35岁;病程42 h~52 d。全部患者依据发病时间分为:发展期组,共纳入52例,发病时间为1~7 d;静止期组,共纳入50例,发病时间8~20 d;恢复期组,共纳入48例,发病时间21~90 d。各组患者在性别、年龄等方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 临床表现与诊断 本病常急性发作,多在睡醒后发现一侧面部肌肉板滞、麻木,额纹消失、眼裂变大、露睛流泪、鼻唇沟变浅,口角下垂歪向健侧。病侧不能皱眉、闭目、露齿、鼓颊;部分患者初起耳后疼痛,患侧舌前2/3味觉障碍;少数可有耳鸣或耳部疱疹等。患者病前多有受凉、吹风、感冒史,无明显季节性,发病急速,以一侧面部多见。

1.3 治疗方法 本组均采用针灸进行治疗,取穴如下:主穴为地仓、颊车、四白、颧、攒竹、阳白、鱼腰、合谷、昆仑等。风寒证者,加风池;风热证者,加曲池;恢复期者,加足三里;人中沟歪斜者,加水沟;鼻唇沟浅者,加迎香。针对病情,面部取患侧穴位,合谷取病患对侧。以平补平泻为主,早期亦浅刺、轻刺,取穴不宜过多,远程取穴合谷强刺激,有针感后留针20~30 min,并在针旁用艾条点火熏灸,灸至局部皮肤红润温热为度,必要时可透针,如阳白透鱼腰、四白透颧、地仓透颊车等。在恢复期肢体远端的足三里施行补法,合谷、昆仑行平补平泻法,余穴均用泻法。治疗1次/d,10次为1个疗程,休息2~3 d后继续第2个疗程[2]。中后期可嘱患者做闭眼抬眉,闭口鼓气等,以加强局部功能恢复。本组患者接受两个疗程治疗(共计20次)后,评价疗效。

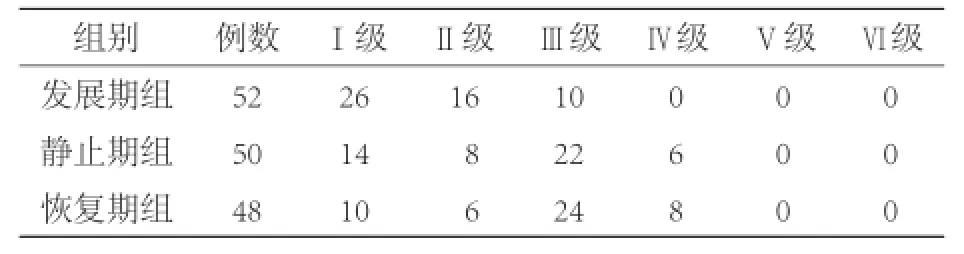

1.4 评分标准 根据面部神经功能评定标准,将患者面部情况分为6级,Ⅰ级为正常(>85分),Ⅱ级为轻度功能障碍(>70分,<85分),Ⅲ级为中度功能障碍(>55分,<70分),Ⅳ级为较严重功能障碍(>40分,<55分),Ⅴ级为严重功能障碍(>25分,<40分),Ⅵ级为完全麻痹(>0分,<25分)。

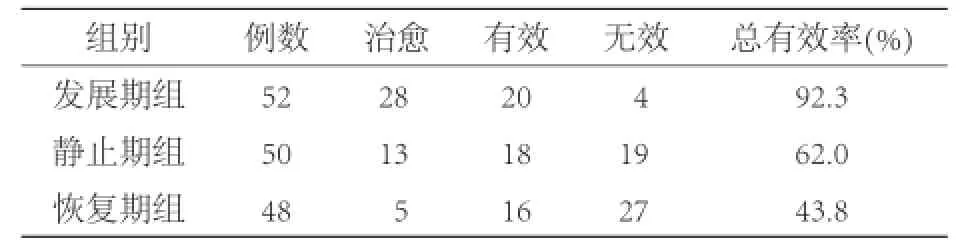

1.5 疗效标准 治愈:临床症状完全消失,各项功能恢复正常,无后遗症状。有效:临床症状大部分消失,尚有一些功能障碍。无效:症状、体征无明显改善,存在明显的功能障碍。

2 结果

2.1 治疗后面部神经功能评分比较 见表1。治疗后发展期组Ⅰ~Ⅲ级患者所占比例为100.0% (52/52),明显高于静止期组的88.0%(44/50)和恢复期组的83.3%(40/48),差异有统计学意义(P均<0.05)。

表1 治疗后面部神经功能评分比较 (例)

2.2 各组总有效率比较 见表2。治疗后,发展期组患者总有效率为92.3%(48/52),明显高于静止期组的62.0%(31/50)和恢复期组的83.3%(21/48),差异有统计学意义(P均<0.05)。

表2 三组面瘫患者治疗后临床疗效比较 (例)

3 讨论

周围性面瘫是一种临床较为常见的多发疾病,近年来发病率呈上升趋势。本病的发病机制较为复杂,主要是由于面部受风寒入侵导致经络阻塞而形成面肌瘫痪[3]。本病大多数为一侧面瘫,很少数为双侧面瘫,且20~40岁年龄段发病率较高,发病无季节规律性,一年四季均可发病,冬春季节发病率较高。目前,临床上对于周围性面瘫的治疗方法较多,针灸法疗法因其见效快、操作方便、经济实惠、不良反应少,且能够被患者所接受,而在临床广泛使用[4]。

中医学认为,面瘫的发病机制是由于经脉空虚,使得风、寒、湿等邪气乘虚侵入少阳,导致经脉气血受阻不通,或因风痰阻滞经络,再加上患者肌肤筋脉失去濡养,从而使其出现口眼歪斜、目不能闭,面部滞板麻木等临床症状[5]。治疗面瘫的目的是改善患者面部的血液循环,通过针灸能够消除水肿、减轻压迫、扶正祛邪,使面部神经恢复正常。因此,针灸治疗时以针灸手足阳明经穴为主,足太阳经穴为辅,治疗中以调和气血、疏通经络为主,从而提高患者自身免疫力。此外,患者在行针灸治疗时应注意发病时期。本研究显示,患者在发展期时进行针灸治疗效果最好,因此,对于周围性面瘫患者应该及时治疗,避免错过治疗最佳时期[6]。

综上所述,针灸治疗周围性面瘫疗效显著,是安全、有效的治疗方法之一。患者在进行治疗时,面部应戴口罩、眼罩,避免风寒再次入侵。且在治疗过程中由于眼睑不能闭合完全,为防止灰尘、细沙侵入,应滴眼药水2~3次/d,预防面部感染。

[1] 王要军,王希水,王仁忠.高级临床医学[M].赤峰:内蒙古科学技术出版社,2008:36-38.

[2] 孙娟,王恩龙.中西医结合治疗面瘫48例疗效观察[J].实用中医内科杂志,2010(5):68-69.

[3] 阎固林.针灸推拿并用治疗周围性面瘫44例临床观察[J].江苏中医药,2010(1):57.

[4] 李艳文.针药并用治疗周围性面神经麻痹68例疗效观察[J].实用中西医结合临床,2011,11(4):51-52.

[5] 卫彦,寇吉友.基于正交试验设计的电针治疗周围性面瘫的疗效评价[A].中国针灸学会临床分会全国第十九届针灸临床学术研讨会论文集[C].2011.

[6] 马忠立,高林豫,温瑰隽,等.平衡针灸治疗复合性老年病[A].第四次全国民间传统诊疗技术与验方整理研究学术会论文集[C].2011.

1672-7185(2014)19-0055-02

10.3969/j.issn.1672-7185.2014.19.035

2014-03-10)

R58

A