法律制度效率、地区腐败与企业家精神

邵传林

(兰州商学院 金融学院,甘肃 兰州 730020)

一、引 言

西方发达国家的经济发展史表明,具有激活创业行为和创新行为功能的企业家精神是一个国家或地区经济长期发展的根本动力。对发展中国家和转型经济体而言,企业家精神的有效发挥不仅有助于创造就业岗位、增加经济活力,还有助于改善一国的法治环境、促进经济体制顺利转型。特别是在当前中国经济进入结构性减速的严峻背景下,能否有效激活企业家精神中的“正能量”不仅关系到中国经济增长模式的转变,还涉及经济增长的动力来源问题。西方发达国家长期经济增长的历史表明,由法治、民主、官僚体制、媒体监督等构成的制度环境质量对一国企业家精神的有效发挥至关重要。法律制度和官员腐败作为一国制度环境质量的重要表征性因素对企业家精神的有效发挥具有重要影响,高效率的法律环境有助于为企业家的创业和创新行为提供牢靠的产权保护和有效的契约制度,廉洁的官僚体系有助于降低企业家的创业成本,二者均有助于为企业家的行为提供一个可预期的框架。

在经济学界有不少学者探讨了制度环境对企业家精神的影响问题。Tan 和Litschert(1994)及Mitchell等(2000)分析了外部不确定性、制度环境、法律体系等因素对企业家精神的影响;肖建忠和易杏花(2005)的调研发现,在转型时期法律体系不完善的环境下,中国企业家在创业时不得不采用非正式制度替代正式制度的缺失;Chen(2006)分析了公平的竞争环境对中小企业家创业选择的影响;Herrington等(2009)对南非企业家的调查发现,官僚机构的效率、适宜的税率及劳工管制政策均会影响企业家创业;一项针对中国新生创业活动动态跟踪调研报告(2012)发现,企业家在创业时需向官员支付“打点费”才能顺利创业,这给新生创业者带来了额外负担;Wang和You(2012)基于中国企业层面的数据发现,在某些条件下腐败不会对企业增长产生不利影响;但李后建(2013)的研究却发现,腐败抑制了企业家的创新和创业行为;史振厚(2013)指出,高税负的制度环境导致了中国民营企业家精神的退化;阮荣平等(2014)基于中国综合社会调查数据考察了宗教信仰对个体创业的影响,结果发现,与无宗教信仰者相比,有宗教信仰者创业的概率更大;Jiang和Nie(2014)基于中国工业层面微观数据的研究发现,地区腐败对私营企业生产率具有正的影响。另外,自La Porta等(1997)学者开创了法与金融学的研究领域之后,经济学界开始用金融发展指标作为制度环境的替代指标间接研究制度环境对企业家精神的影响,如江春与张秀丽(2010)基于中国省级面板数据研究发现,金融发展对企业家精神具有正向作用。

诚然,既有研究在影响企业家精神发挥的决定因素上取得了丰硕成果,从法律制度、经济体制、官员腐败、宗教、金融发展等宏观层面探讨了影响企业家精神发挥的制度性因素,并初步认为,制度环境是影响企业家精神发挥的关键性因素。但鲜有学者基于中国转型期的制度变迁大背景研究法律制度环境改善对企业家精神的影响效应;尽管有人基于中国省级层面的资料探讨了地区腐败对企业家精神的影响,但却未探讨官员腐败与法律制度的交互作用对企业家精神的影响效应,并且,也少有学者从中国制度变迁的事实阐释法律制度与地区腐败影响企业家精神的内在逻辑。这就为本文的进一步研究提供了方向。在我国重新启动新一轮体制改革的现实背景下,本文基于制度经济学的相关理论系统探讨法律制度和官员腐败影响企业家精神的内在微观机制及其经济效应,这不仅对进一步优化中国法律制度环境、治理官员腐败具有重要的启示意义,还能为激活中国企业家群体的创业与创新“激情”提供可操作的政策建议。

本文主要从以下四个方面丰富了前人的研究。第一,本文基于制度经济学的相关理论阐释了法律制度、地区腐败及其交互效应影响企业家精神的制度逻辑。第二,本文不仅检验了法律制度效率与地区腐败对企业家精神的影响,还检验了二者的交互效应对企业家精神的影响,从而丰富了该领域的研究文献。第三,不同于已有研究仅采用自我雇佣比率和专利数量衡量企业家精神,本文还使用个体和私营企业总数量除以地区总人口作为企业家精神的衡量指标,这既丰富了企业家精神的衡量指标,也保证了结论的稳健性。第四,本文还依据法律制度效率水平与地区腐败程度进行分组检验,这进一步保障了本文假说的稳健性。

本文后续章节安排如下:第二部分基于制度经济学的相关理论分析法律制度效率、地区腐败及其交互作用影响企业家精神的制度逻辑,第三部分为研究设计,第四部分为实证结果的估计和分析,第五部分为进一步探讨,最后是研究结论与启示。

二、理论阐释与假说提出

(一)法律制度效率与企业家精神

高效率的法律制度有助于企业家对未来行为形成稳定预期。法律制度的作用在于使交易各方都能比较准确地预测行为选择的成本与收益,从而帮助当事人做出对自己最理性的选择;法律制度对产权的保护和对合同的实施降低了商品交换的交易费用,从而有助于资源流向那些最能有效利用它的人(张千帆等,2004)。在稳定且牢靠的法律制度环境下,由于企业家创业及创新成果归其个人所有,他们会主动地进入或退出各类市场,并通过其创新逐利行为,或创新企业组织形式,或引入新的产品与服务,或开拓新的营销渠道,或重新组织原有的生产要素,进而最大限度地发挥企业家精神。与此相反,一国或地区若没有相应的法律基础,就没有企业家敢于创业、创新,也没有企业家愿意将发明及专利商业化,因为其创业成果或创新产品很难受到严格的法律保护而归其个人所有,甚至还会被其他企业攫取或政治权力掠夺;在这种情况下,政府出台再多的鼓励创业和创新的政策、补贴及奖励也无法激起企业家们的创业激情。这表明与其频频出台鼓励企业家创业和创新的文件、政策,不如构建一个真正保护企业家创业和创新的高效率法律制度环境。基于以上分析,本文提出以下假说:

假说1:在法律制度效率越高的地区,企业家精神就越倾向于有效发挥。

(二)地区腐败与企业家精神

发展中国家及转型国家往往是腐败频发的地区。在转轨经济体制下,企业为获取稀缺性资源会主动向政府官员支付行贿税,当然,政府官员也可能利用手中的政治权力主动设租以谋取个人私利。在转型国家或地区,官员腐败具有双重效应,既可能促进企业家精神的发挥,也可能抑制企业家精神的发挥。一方面,在转型国家或地区,政府对企业进入某行业设置的管制会提高官员的行政权力和自由裁量权,进而导致了官员的设租行为;企业家为了顺利进行创业不得不支付一定数量的租金,从而绕过政府管制,因此可将官员腐败看作是企业家在创业、创新及其他正常的市场活动中绕过政府管制进而实现次优效率的一种特殊方式。实证研究也表明,腐败支出是企业为了获取更优质的政府服务、更低的税收(或更高的税收返还)、搭建“政府关系”而不得不支出的“好处费”(Cai,Fang和 Xu,2011)。在上述情景下,地区腐败对企业家创业活动不仅没有抑制作用,反而促进了企业家创业,即“润滑效应假说”。Jiang和Nie(2014)的实证研究得出了与上述推理相一致的结论。另一方面,在高腐败的社会环境下,当企业家的创业及创新成果得不到强有力的产权保护时,企业家的创业预期和创新行为会发生变异,其行为缺乏长久性,创新动机不足,企业发展缺乏活力。亚当·斯密(2009)在《国富论》第二篇第一章中指出,“若不幸,国家专制,君主暴虐,人民财产随时有受侵害的危险,则人民为求财产安全,每以资财之大部,掩埋地下”。这表明,斯密早就察觉到,官员的“攫取之手”会影响资源的配置效率,腐败对企业增长具有显著的负效应(Fisman和Svensson,2007)。因此,腐败可能会抑制企业家精神的发挥,即“抑制效应假说”。在中国独特的制度背景下,“润滑效应假说”给企业家精神的发挥所带来的正面效应有可能大于“抑制效应假说”所带来的负面影响,因此地区官员腐败水平在总体上促进了企业家精神的发挥。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说2:在腐败程度越高的地区,企业家精神就越倾向于有效发挥。

(三)法律制度效率与地区腐败对企业家精神的交互效应

法律制度要想有效发挥作用在一定程度上还依赖于地区腐败的程度。一方面,在一个官员腐败制度化、组织化、普遍化的社会环境下,官员腐败被惩治的概率较低,即使其腐败行为被上级发现,所遭受的惩罚也较轻。在这种社会环境下,法律制度对企业家创业精神的促进作用会较弱。反之,在一个官员腐败程度较低、腐败现象较少的社会环境下,既然官员腐败仅是个别现象,那么法律制度就能够有效约束个别官员的腐败行为,此时,法律制度对企业家精神的促进作用较强。另一方面,在法律制度效率较高且具有较强威慑力的地区,官员腐败行为被上级发现的概率较高,且其成本也较高。在这种情况下,地方官员可能不敢接受企业的寻租费,故地区腐败对企业家精神的正向作用可能较弱。反之,在法律制度效率较低且缺乏威慑力的地区,地方官员愿意接受企业的寻租费,官员腐败现象常态化、组织化(Shleifer和Vishny,1993),寻租成为企业家创业所必须支付的成本,企业家也乐于通过寻租而绕过各种不当的行政管制,因此在这种社会环境下官员腐败对企业家创业预期的正向作用可能较明显。综上所述,腐败与法律制度的交互作用会影响企业家精神的发挥。基于以上分析,本文提出如下假说:

假说3.1:与腐败程度较高的地区相比,法律制度在腐败程度较低的地区对企业家精神的正向作用更大。

假说3.2:与法律制度效率较高的地区相比,腐败在法律制度效率较低的地区对企业家精神的正向作用更大。

三、研究设计

(一)模型设定与变量定义

为了检验假说1和假说2,本文构建如下回归模型:

(1)

其中,因变量chyit表示i地区t期的企业家精神;根据李宏彬等(2009)、李后建(2013)等学者的前期研究,本文除了采用自我雇佣比率(chy_p)与专利数量(IE)衡量企业家精神外,还将使用创业总量(chy)、民企创业量(chy1)及个体创业量(chy2)衡量企业家精神。核心解释变量lawit表示i地区t期的法律制度效率。借鉴张健华和王鹏(2012)、陈德球等(2013)的研究,本文采用樊纲等(2011)编著的《中国市场化指数》中的中介组织发育与法律(law)、对生产者合法权益的保护(law1)、知识产权保护(law2)、消费者权益保护(law3)等指标衡量地区法律制度效率。另一个核心解释变量corrpit表示i地区t期的官员腐败程度,借鉴吴一平和芮萌(2010)、胡凯和吴清(2012)的做法,使用职务犯罪立案数占当地公职人员总数(corrp)来衡量各地区腐败程度。另外,依据李后建(2013)、江春和张秀丽(2010)关于影响企业家精神决定因素的前期研究,本文选取实际人均产出(GDP)、国有经济(soe)、开放程度(trade)、总人口(pop_n)、基础设施(lnroad)、产业结构(struc)等变量构成控制变量集Xit。为控制不可观察的地区特征因素对企业家精神的影响,若无特殊说明,本文中的所有模型均采用面板固定效应模型进行估计。由于企业家精神的发挥还受宏观经济走势、国家政策等随时间发生变化的因素影响,在估计模型(1)时,还考虑了时间固定效应ut。εit为残差项。相关变量的详细界定见表1。

表1 变量定义及统计特征

为了检验假说3.1和假说3.2,本文构建如下回归方程:

(2)

其中,law×corit表示法律制度效率与地区腐败的交乘项,其他变量的定义同式(1)。若β1>0且β3<0,则表示法律制度效率对企业家精神的影响依赖于腐败水平,即假说3.1成立;若β2>0且β3<0,则表示地区腐败对企业家精神的影响依赖于法律制度水平,即假说3.2成立。

(二)数据来源与说明

本文基于中国1997-2009年省级层面的非平衡面板数据进行实证研究。其中,衡量地区法律制度效率的指标来源于樊纲等(2011)编著的《中国市场化指数(2011)》,除了消费者权益保护(law3)的时间范围为1999-2009年之外,其他法律制度效率指标的时间范围为1997-2009年。其他变量的原始数据取自《新中国六十年统计资料汇编》、各年《中国统计年鉴》、各省统计年鉴及《中国检察年鉴(1998-2010)》。地区进出口总额的原始数据单位为美元,通过各年中间汇率进行相应换算。样本包括30个省级单位,其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部地区包括黑龙江、吉林、山西、河南、湖北、湖南、江西和安徽,西部地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、广西、内蒙古、贵州和云南。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

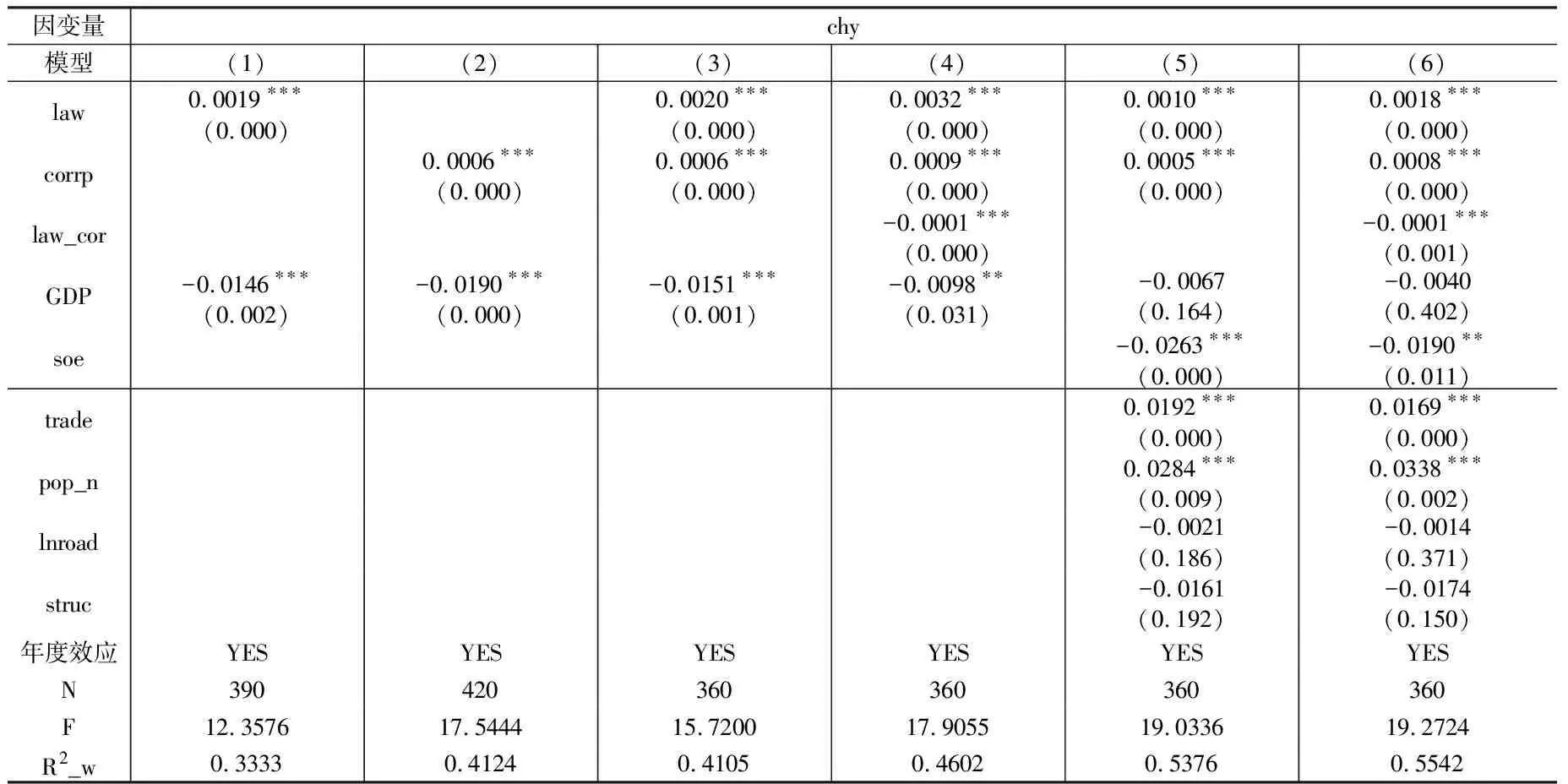

表2列出了验证本文假说的基准回归估计结果。在列(1)和列(2)中分别将企业家精神(chy)对法律制度效率(law)和地区腐败(corrp)进行回归,结果显示,估计系数分别为0.0019和0.0006,且均在1%的水平上显著,表明在法律制度效率越高的地区和地区腐败程度越高的地区,企业家精神就越倾向于有效发挥。在列(3)中同时放入法律制度和腐败变量,结果显示,法律制度效率(law)的估计系数增加到0.002,地区腐败变量(corrp)的估计系数仍为0.0006,表明这两个变量包含了不同质的信息量,均对企业家精神做出了符合理论预期的解释。列(5)在列(3)的基础上进一步控制了国有经济(soe)、开放程度(trade)、总人口(pop_n)、基础设施(lnroad)和产业结构(struc)等变量,结果显示,法律制度效率变量(law)的估计系数降到了0.001,地区腐败变量(corrp)的估计系数降到了0.0005,且均在1%的水平上显著,再次验证了假说1和假说2。根据列(5)的估计结果还发现:法律制度效率每提高10%,企业家精神也将提高2.8%;腐败程度每增加10%,企业家精神也将提高3.5%。可见,法律制度和腐败对企业家精神的正向作用较大。

为了验证假说3.1和假说3.2,在列(4)和列(6)中分别估计了方程(2)。列(4)仅控制了人均GDP,结果发现,法律制度效率和腐败的估计系数仍大于零且显著,同时法律制度效率和腐败的交乘项(law_cor)估计系数为-0.0001,且在1%的水平上显著,这初步表明假说3.1和假说3.2是成立的,即与腐败程度较高的地区相比,法律制度在腐败程度较低的地区对企业家精神的正向作用更大;与法律制度效率较高的地区相比,腐败在法律制度效率较低的地区对企业家精神的正向作用更大。列(6)在列(4)的基础上进一步控制了国有经济(soe)、开放程度(trade)、总人口(pop_n)、基础设施(lnroad)、产业结构(struc)等变量,结果发现,上述假说仍成立。

表2 基准回归

注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为P值,下同;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)进行估计。

(二)区分创业类型的检验

企业家精神既包括民营企业家的企业家精神,也包括个体户企业家的企业家精神,不同类型的企业家精神对制度环境质量的敏感度不同。民营企业家由于经营活动规模较大,可能对制度环境质量较敏感,而个体户企业经济活动规模偏小、经营形式比较灵活、不易被官方机构管控,对制度环境质量不是非常敏感。因此,为了能够客观地评判法律制度效率和地区腐败对民营企业家和个体户企业家的不同影响,本文在表3中列出了相应的估计结果。列(1)和列(2)的因变量为民营企业家精神(chy1),列(3)和列(4)的因变量为个体户企业家精神(chy2)。显然,列(1)和列(2)的估计结果与上文的发现非常一致,再次表明本文假说是成立的。列(3)和列(4)的估计结果验证了假说1和假说2,但在列(4)中法律制度效率和腐败的交乘项(law×cor)的估计系数小于零但并不显著,表明对个体户企业而言,假说3.1和假说3.2未得到验证。不过,上述区分创业类型的检验基本上验证了本文的主要假说。

表3 区分创业类型的回归

注:(1)本表控制变量包括GDP、soe、trade、pop_n、lnroad、struc等变量;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)进行估计。

(三)基于企业家精神其他衡量指标的检验

不同于已有研究仅采用单一指标来衡量企业家精神,在表4中,本文进一步使用自我雇佣比率(chy_p)与专利数量(IE)进行稳健性检验,以减弱研究结论的偶然性问题。在列(1)和列(2)中,当用自我雇佣比率(chy_p)衡量企业家精神时,结果发现,法律制度效率和地区腐败的估计系数仍大于零且显著,同时法律制度效率和地区腐败的交叉项(law×cor)的估计系数显著小于零;在列(3)和列(4)中,当用专利数量(IE)衡量企业家精神时,也得出了类似的结论,进一步验证了本文假说。

表4 自我雇佣比率与专利数量

注:(1)本表控制变量包括GDP、soe、trade、pop_n、lnroad、struc等变量;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)估计。

(四)各种稳健性测试

表5列出了各种稳健性测试的估计结果。其中,前3列按西部、中部、东部三大区域分别估计方程(2),结果发现,本文假说在西部地区子样本检验时均未得到验证,在中部地区子样本检验时得到了较好的验证,东部子样本回归仅验证了假说1和假说2。这表明本文假说具有一定程度的区域依赖性。为了避免法律制度效率、腐败与企业家精神有可能在同期互为因果,在列(4)和列(5)中分别取企业家精神(chy)的超前1期、超前2期作为因变量,结果发现,法律制度效率和腐败变量的估计系数均大于零,且在5%的水平上显著,在列(4)中交乘项(law×cor)的估计系数小于零且显著,在列(5)中交乘项(law×cor)的估计系数小于零但仅在12%水平上显著。为了检验本文假说是否因时间段的不同而发生变异,在列(6)和列(7)中分时间段进行了回归。列(6)的时间范围为1997-2004年,估计结果表明,法律制度效率、地区腐败及其交乘项均取得了预期的符号且显著;列(7)的时间范围为2003-2009年,估计结果表明,法律制度效率和地区腐败具有理论预期的符号且显著,但交乘项的估计系数并不显著。这表明本文假说在前一时期得到了较好的印证。不过,上述稳健性测试仍验证了本文假说。

表5 稳健性测试结果

注:(1)本表控制变量包括GDP、soe、trade、pop_n、lnroad、struc等变量;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)进行估计。

五、进一步探讨

(一)基于法律制度效率分指标的检验

在表6中,我们进一步使用中介组织发育与法律(law)指数的三个分项指数——对生产者合法权益的保护(law1)、知识产权保护(law2)与消费者权益保护(law3)来衡量法律制度效率。列(1)中的估计结果表明,腐败的估计系数大于零且显著,生产者权益保护(law1)的估计系数大于零且显著,腐败(corrp)与生产者权益保护(law1)的交乘项(law1×cor)显著小于零,这再次验证了本文假说。列(2)使用知识产权保护(law2)衡量法律制度效率得出了同样的结论。列(3)使用消费者权益保护(law3)衡量法律制度效率时发现,消费者权益保护对企业家精神不产生显著影响,但腐败(corrp)与消费者权益保护(law3)的交乘项(law3×cor)显著小于零,且在10%的水平上显著,表明地区腐败对企业家精神的影响依赖于法律制度效率的高低,即假说3.2是成立的。总之,上述分析基本验证了本文假说。

表6 基于法律制度效率分指标的检验

注:(1)本表控制变量包括GDP、soe、trade、pop_n、lnroad、struc等变量;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)进行估计。

(二)基于分组法检验交互效应的稳健性

为了检验假说3.1和假说3.2的稳健性,有必要依据法律制度效率和地区腐败水平进行分组,然后,基于此检验法律制度效率与地区腐败的交互效应对企业家精神的影响。在表7中,本文依据法律制度效率(law)与地区腐败(corrp)将所有样本分为两组,再进行分组检验[注]若某地区某年的法律制度效率水平大于所有地区在该年度的法律制度效率的平均值,则将该地区划分到高法律制度效率地区,否则划分到低法律制度效率地区。因此,依据上述分组方法,某地区上一年若进入高法律制度效率地区,其下一年则不一定能持续进入高法律制度效率地区,即在时序上不一定具有连续性。依据地区腐败变量的分组方法与此类似,不再赘述。。列(1)的估计结果表明,地区腐败对企业家精神的影响在高法律制度效率地区并不显著;列(2)的估计结果表明,地区腐败对企业家精神在低法律制度效率地区具有显著的正向作用。这再次表明假说3.2具有较强的稳健性。列(3)的估计结果表明,法律制度对企业家精神在低腐败地区具有显著的正向作用;列(4)的估计结果表明,法律制度效率对企业家精神的影响在高腐败地区并不显著。这表明假说3.1也具有较好的稳健性。

表7 分组检验

注:(1)本表控制变量包括GDP、soe、trade、pop_n、lnroad、struc等变量;(2)本表所有模型均使用固定效应模型(FE)进行估计。

六、结论与启示

本文基于中国1997-2009年省级层面的非平衡面板数据对法律制度效率和地区腐败影响企业家精神的效应进行了实证研究。研究表明,在法律制度效率越高的地区,企业家精神就越倾向于有效发挥;在地区腐败程度越高的地区,企业家精神就越倾向于有效发挥,即“润滑效应假说”给企业家精神的发挥所带来的正面效应大于“抑制效应假说”所带来的负面影响;与腐败程度较高的地区相比,法律制度在腐败程度较低的地区对企业家精神的正向作用更大;与法律制度效率较高的地区相比,地区腐败在法律制度效率较低的地区对企业家精神的正向作用更大。具体而言,法律制度效率每提高10%,企业家精神就提升2.8%;腐败程度每增加10%,企业家精神就提升3.5%。不论是基于何种类型的创业指标,或采用自我雇佣比率(chy_p)与专利数量(IE)衡量企业家精神,还是分区域进行检验,或分时间段进行检验,或考虑因变量的超前期,均表明本文假说具有较强的稳健性。当采用法律制度效率的其他衡量指标检验本文假说时结论未发生改变。另外,当依据法律制度效率和腐败变量进行分组检验交互效应对企业家精神的影响时,发现本文假说仍成立。本文的政策启示是明显且清楚的。尽管本文尚未找到证据表明地区腐败抑制了企业家精神的发挥,但官员的腐败行为可能是企业家通过寻租行为绕过政府管制的一种表征,因此应通过变革当前不合理的行政审批制度,放松对各类市场的过度进入管制政策,减少地方行政权力对企业家创业的不当干预,最大限度地清理各类不合理的审批程序,减少权力设租的空间和机会,从而最大限度地降低企业家的创业成本和创新成本。本文研究表明企业家精神的有效发挥依赖于高效的法律制度环境,因此,需要构建适宜企业家创业的法律制度,积极推动省以下地方法院、检察院的人财物由中央统一管理,探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度,保证国家法律统一、正确的实施,增强地方法院的独立性进而最大限度弱化地方行政权力对司法审判的干预,进一步提高司法体系的效率。

主要参考文献:

[1]“新企业创业机理与成长模式研究”课题组,南开大学创业管理研究中心.中国创业活动透视报告:中国新生创业活动动态跟踪调研(CPSED)报告(2009-2011年)[M].北京:清华大学出版社,2012.

[2]陈德球,魏刚,肖泽忠.法律制度效率、金融深化与家族控制权偏好[J].经济研究,2013,(10).

[3]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数[M].北京:经济科学出版社,2011.

[4]胡凯,吴清.省际资本流动的制度经济学分析[J].数量经济技术经济研究,2012,(10).

[5]江春,张秀丽.金融发展与企业家精神:基于中国省级面板数据的实证检验[J].广东金融学院学报,2010,(2).

[6]李宏彬,李杏,姚先国等.企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J].经济研究,2009,(10).

[7]李后建.市场化、腐败与企业家精神[J].经济科学,2013,(1).

[8]阮荣平,郑风田,刘力.信仰的力量:宗教有利于创业吗? [J].经济研究,2014,(3).

[9]史振厚.企业家精神为何衰减?[J].企业管理,2013,(9).

[10]吴一平,芮萌.地区腐败、市场化与中国经济增长[J].管理世界,2010,(11).

[11]肖建忠,易杏花.企业家精神与绩效:制度研究视角[J].科研管理,2005,(6).

[12]亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚南译,上海:上海三联书店,2009.

[13]张健华,王鹏.银行风险、贷款规模与法律保护水平[J].经济研究,2012,(5).

[14]张千帆等.宪政、法治与经济发展[M].北京:北京大学出版社,2004.

[15]Cai H., Fang H., Xu L. C. Eat,Drink,Firms and Government: An Investigation of Corruption from Entertainment and Travel Costs of Chinese Firms [J]. Journal of Law and Economics, 2011, 54(1):55-78.

[16]Chen J. Development of Chinese Small and Medium-sized Enterprises [J]. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2006, 13(2):140-147.

[17]Fisman R., Svensson J. Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth? Firm Level Evidence [J]. Journal of Development Economics, 2007, 83(1):63-75.

[18]Herrington M., Kew J., Kew P. Tracking Entrepreneurship in South Africa:A GEM Perspective [J]. African Journal of Psychology, 2009, 38(4):711-724.

[19]Jiang T., Nie H. The Stained China Miracle: Regulation, Corruption, and Firm Performance [J]. Economics Letters, 2014, 123(3):366-369.

[20]La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W. Legal Determinants of External Finance [J]. Journal of Finance, 1997, 52(3):1131-1150.

[21]Mitchell R. K., Smith J. B., Seawright K.W., Morse E. A. Cross-cultural Cognitions and the Venture Creating Decision[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(5):974-993.

[22]Shleifer A., Vishny W. Corruption [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3):599-617.

[23]Svensson J. Eight Questions about Corruption [J]. Journal of Economic Perspectives, 2005, 19(3):19-42.

[24]Tan J., Litschert R. J. Environment-Strategy Relationship and Its Performance Implications: An Empirical Study of Chinese Electronics Industry [J].Strategic Management Journal, 1994, 15(1): 1-20.

[25]Wang Y., You J. Corruption and Firm Growth: Evidence from China [J].China Economic Review, 2012, 23(2) :415-433.