北魏初至北周中的司马楚之家族兴替

程刚

(南京大学历史学系,江苏南京,210093)

北魏初至北周中的司马楚之家族兴替

程刚

(南京大学历史学系,江苏南京,210093)

北魏初期,司马楚之凭借个人才能及其与鲜卑贵族、皇室的姻亲关系,父子得以世袭王爵,担任云中镇大将、朔州刺史的要职。孝文帝时期,司马楚之家族世袭要职的特权被取消,爵位亦例降为公。司马悦为重振家族,改变了以往的姻亲关系,开始与汉族大族联姻,以抬高家族的地位。北魏末,司马裔归顺西魏(北周)政权,依靠乡里、宗族的势力,屡立功勋,从而受到统治者的宠信,然关东豪族的身份使司马裔最终未能进入西魏(北周)的政权核心或政治中心地区任职。

北魏;司马楚之;司马悦;司马裔;仕宦;姻亲

陈寅恪认为:“(因)魏为东汉内廷阉宦阶级之代表,晋则外庭士大夫阶级之代表。故魏、晋之兴亡递嬗乃东汉晚年两统治阶级之竞争胜败问题。”[1](48)地方豪族河内(今河南温县)司马氏取代曹魏建立晋朝,实为儒家豪族对非儒家寒族斗争的胜利,“(司马氏)尽复东汉时代儒家豪族阶级统治全盛之局。”[2](1-18)鹿仇鸣在陈文基础上,进一步考证出司马氏在汉魏时期原为河内地方大族,通过司马懿数十年的努力,从地方性大族变成在曹魏政权中举足轻重的政治家族[3](39-87),并最终代替曹魏,成为皇族。东晋末年,刘裕大杀司马氏,未被诛杀的宗室多逃亡北方。他们在北方的政治地位、家族仕宦与姻亲关系,颇耐人寻味。本文利用1966年山西大同出土的司马楚之之子司马金龙的墓志[4],1979年河南孟县发掘的司马金龙之子司马悦的墓志[5],1973年河北景县发现的司马金龙孙女显明与其夫高雅、其女高元仪、次子高德云合葬的墓志[6],1917年洛阳出土的司马悦女《司马显姿墓志》[7](55),并参考《周大将军司马裔神道碑》[8](787-811)、《周大将军琅邪定公司马裔墓志铭》[8](962-968),《汉魏南北朝墓志汇编》(简称《汇编》)[9],及史书所载,对北魏初期至北周中期的司马楚之家族仕宦、姻亲情况与当时的社会、政治的关系作一论述,以求教于方家。

一、北魏初司马楚之父子的兴起

司马楚之为司马荣期之子,司马懿弟司马馗九世孙[10](854)。“谯纵叛乱”时,东晋任命司马荣期为益州刺史,率军讨伐谯纵,不幸在途中为部下所害[11](3592)。司马楚之本想护送父亲的棺柩返回建康安葬。但此时刘裕为能取代东晋,在京师大杀司马宗室。司马楚之怕被诛杀,欲投其从叔祖司马休之,但休之不久即被刘裕所驱。司马楚之遂在江、淮间招集义勇,同刘裕对抗。北魏明元帝末年,奚斤略地至河南,司马楚之即归顺之,被封为琅邪王[10](855)。他多次与刘宋交战,屡建功勋。如从拓跋焘讨伐北凉,因功获隶户一百;又与皮豹子击走刘宋大将裴方明;后从平仇池,征伐蠕蠕(柔然)[10](854-857)。从而被拓跋焘任命为云中镇大将(今蒙古和林格尔县北)、朔州刺史。关于云中镇的地理沿革,严耕望认为:“自太武帝真君中至孝文太和中,云中置兼治朔州也……(又)太宗时已置云中镇矣,不始于太武帝也。”[12](712)史载:“云州旧置朔州,后陷,永熙中改,寄治并州界。”[10](2500)又524年,“改镇为州,以怀朔镇为朔州,更命朔州曰云州。”[11](4683)可知,朔州于524年改为云州,永熙年间(532—534年)并入并州(今山西太原市)。北魏时,朔州本为军事要地;而镇与州地位相等,镇将又在刺史之上。[12](778)司马楚之原为东晋宗室,竟得以重用,分析其原因:第一,司马楚之为刘宋政权的死敌。其丧家失国之恨,志灭刘宋的雄心,统一天下的愿望为北魏所欣赏,司马楚之曾说“伏惟陛下圣德膺符,道光四海,齐一区宇,使济济之风,被于江汉。”[10](856)其乐于为北魏效命。第二,司马楚之政治、军事才能出众,他在南方具有相当的号召力。如“(司马楚之)推诚信物,得士之心”,“楚之渡河,百姓思旧,义众云集,汝颖以南,望风翕然,回首革面。”[10](855)第三,司马楚之部曲、士卒众多,据地广袤,可补充北魏的兵力和扩大疆域,如“奚斤既平河南,以楚之所率户民分置汝南、南阳、南顿、新蔡四郡,以益豫州。”[10](855)第四,如周一良所说:“因北魏承十六国之后,北方各族在中原共处已近二百年,虽力求保持代北风习,以便统治,民族偏见亦不能免。但对北方广大地区之统治,即使在孝文汉化之前,仅依靠代来鲜卑亦无能为力。而从文化言,对南方又不免于自卑之感,因而必须兼容并包,与南朝统治者之偏隘态度大不相同。”[13](353)司马楚之等南来士人融入北魏政治、社会中,将较先进的思想文化带入北方,使南方不敢小觑北方。

司马楚之于和平五年(464)去世,陪葬金陵①。其子金龙袭爵,拜侍中、镇西大将军、开府、云中镇大将、朔州刺史[10](857),他于太和八年(484)去世。后其弟司马宝龙在金龙被征为吏部尚书后,袭任云中镇大将、朔州刺史。金龙、宝龙能够世袭官职、爵位,实与北魏用人政策有大的关联,因“(拓跋焘诛崔浩后,)使拓跋君主大起戒心,不敢无限制地引用汉人,因此高宗显祖两朝新任汉臣大大减少。高宗朝只有三十一人,显祖朝也不过四十二人,这些人大都是以祖荫与投降才出任北魏的,没有一人是出于君主主动的征求与朝士的推荐”[14](47),“(由‘崔浩事件’)也可理解,汉人政权与北魏政权的关系还是有其互不相同的本质”[15](210)。而此“互不相同的本质”只能等到“孝文帝改革”才得以解决。

司马氏父子“显贵”并获得了世袭权,还与通婚于鲜卑贵族甚至皇室相关,如司马楚之尚诸王女河内公主。其子金龙先娶源贺女钦文姬辰,源贺为北魏重臣,屡立殊勋,死后陪葬金陵[10](919-922)。拓跋焘曾谓贺曰:“卿与朕源同,因事分姓,今可为源氏。”[10](919-923)姚薇元认为源氏实为魏室之族[16](259),可知源贺为鲜卑贵族。钦文姬辰死于延兴四年(474),金龙又娶沮渠氏为妻,沮渠氏为拓跋焘妹武威公主之女。而“(沮渠氏)有宠于文明太后”[10](857),司马氏始得以与皇室结婚。司马宝龙尚赵郡公主,拜驸马都尉[10](859)。司马楚之死后葬于金陵,金龙葬于平城[4](今大同市东南约十三里),这是因为他们与鲜卑皇室关系密切,而和原籍以“礼”为中介的关系淡薄了。身前居于都,死后葬于都,说明他们存在的政治基础在北魏政权中②。这亦表明他们与其他北方汉族士人的婚姻观念截然相反。刘驰以清河崔氏婚姻为例,得出“(崔氏姻戚中)不仅没有寒人及恩倖,而且也未见包括鲜卑宗室在内的胡人上层统治者,这多少可以代表汉人士族高族在北魏前期的婚姻范围。”[17](79)相反,司马氏原有的汉族婚姻观念却相对淡薄了。

二、北魏中晚期的司马楚之家族

孝文帝时,司马宝龙改任祠部尚书,颍川王师。史书无载宝龙担任颍川王师的时间,颇疑当在太和九年(485)。因此年孝文帝封皇弟“雍为颍川王”[10](155),又“雍为颍川王……文明太后令置学馆,选师傅以教诸王”[11](4266)。孝文帝用宝龙为师,有意借宝龙的名声来提升元雍的威望,破除其自大心态。如史载:“或说雍曰:‘诸王皆待士以营声誉,王何以独否?’雍曰;‘吾天子之子,位为诸王,用声名何为?’”[10](552)但司马氏自宝龙后,无人再袭云中镇大将、朔州刺史之职。分析原因:首先,孝文帝的用人政策发生了变化。如“孝文即位,文明太后当政,又复大量引用汉人……在孝文帝时仕于北魏的汉人,极大多数是饱学文才之士。”[14](50-53)即开始拉拢汉族士族加入政权。其次,加强中央集权,废除汉人或鲜卑贵族世袭刺史之例。如“有司奏冀州人苏僧瓘等三千人,称禧清明有惠政,请世胙冀州。诏曰:‘利建虽古,未必今宜;经野由君,理非下请。邑采之封,自有别式。’”[10](535)孝文帝以“经野由君,理非下请”为由,拒绝了元禧世袭冀州刺史的请求,明显含有加强集权的意味,司马氏亦由此因。最后,因受“穆泰叛乱事件”的牵连。即太和二十年(496),以穆泰为首的“反汉化改革”派,准备在恒州发动叛乱,被任城王元澄迅速镇压,穆泰被处死[10](180)。此事件影响了司马氏的政治命运,因司马金龙之子徽亮参加了穆泰的叛乱。司马徽亮参与叛乱,当是不满孝文帝“王例降为公”的政策。原本徽亮因亲母沮渠氏的缘故得以袭琅邪王,“(因北魏)故事,前妻虽先有子,后赐之妻子皆承嫡。”[10](1361)而沮渠氏为“后赐之妻”,此事发生在文成帝(452—465)时。关于此制度的始期,杨光辉以“(韩延之赐妻之子)道仁为嫡,袭父爵”的例子,认为“至迟在魏明元帝世(409—416年),就已有赐妻为嫡正的制度”[18](146)。另因徽亮世居代地,习染鲜卑之俗。又其1/2为鲜卑血统,本不愿接受汉化。

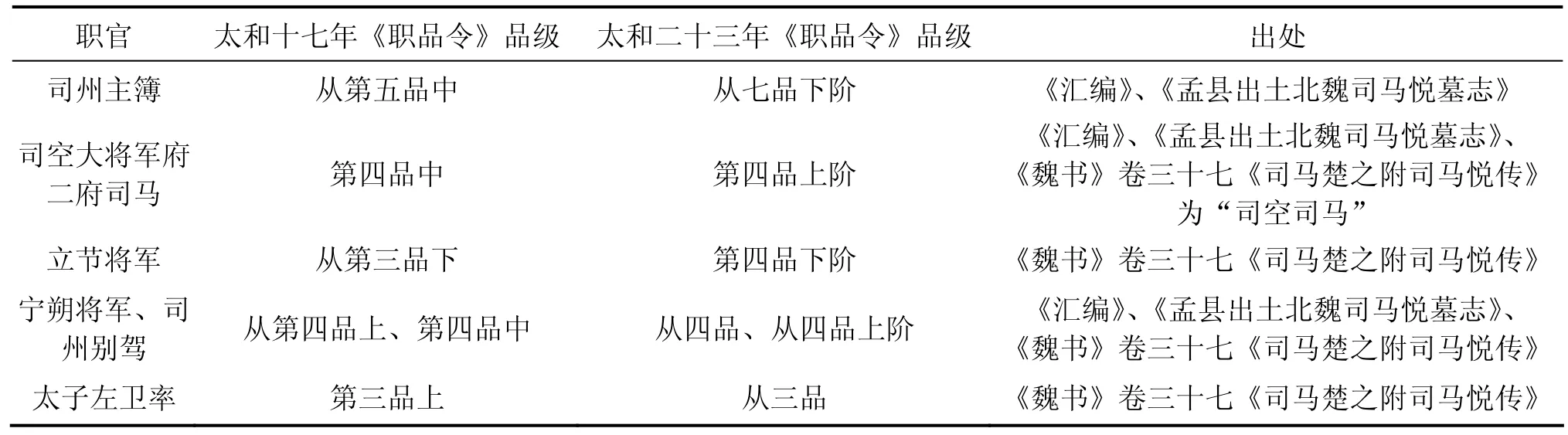

“徽亮案”使司马氏的姻亲受到牵连,如高雅(司马悦的女婿)祖父高祐为宋王刘昶傅。太和二十一年,刘昶死,朝廷征高祐。但高祐故意逗留彭城(今合肥市)“久而不赴”,正因为怕受牵连。最终他被“处刑三岁,以赎论。诏免卿任,还复光禄”,死后谥为灵,意为“不尊上命曰‘灵’。”[10](1262)同时,“徽亮案”也影响了司马氏的政治前途。但其家族并没有因“徽亮案”一蹶不振,探其原因,当归功于司马悦。司马悦前期阅历颇为坎坷,官职多年未能升迁。为便于说明问题,现将司马悦前期所任官职与品级[10](2976-3003),[19] (216-218)(北魏于太和十七年③、二十三年两次颁布《职品令》,后以二十三年的《职品令》为永制,但因司马悦前期任职时间在太和二十三年前,故以十七年的品级为主)列为表1。

司马悦于“太和中,司牧初开”时,为司州主簿。“复置司州”在太和十一年(487)或前后数月[12](424)。司马悦死于永平元年(508),去世时47岁[5],则司马悦在26岁左右出任司州主簿。后官品在四品上下浮动。期间曾为从三品下的较高官职,但不知何因被降。太和十七年(493)九月,北魏“乃定迁都之计”,“(十月)经始洛京”[10](173),司马悦被选为司州别驾。此即墓志所云的“皇辇迁洛,肈建畿域,……帝弟咸阳王(禧),……光莅司牧……(以司马悦)少播休誉,令名茂实,除宁朔将军司州别驾。”[9](58)“别驾为州佐之首,州事盖多经副署……但以其为中央所敕任,故亦或为中央所委以控制刺史,如府长史之职。”[12](548)太和二十一年(497)元恪被立为太子,司马悦为太子左卫率,得以亲近太子恪。太子左卫率,第三品上,为北魏高官。其升迁原因:首先,与元禧的推荐有关,因其曾为元禧助手,二人关系必定相当融洽。其次,与姻亲有关,即由于和汉人士族联姻,得到了他们的支持。

司马悦时,其一方面继续与拓跋贵族、皇室联姻。如司马悦之子裔妻“为魏献帝之曾孙赵穆王之季女”[8](803);子脞尚宣武帝女华阳公主;女显姿被征为贵华,显姿死时年仅30岁(520年)[7](55)。推之其在正始初(504—505年),13岁左右时就嫁给宣武帝。“北朝女子的婚龄与南朝女子的婚龄基本一致,为十三岁左右。”[20](113)又“北魏孝文帝亦置内官三夫人,位视三公……贵嫔、贵华皆属北魏三夫人之列,且贵嫔位列其首。”[21]显姿为“第一贵嫔夫人”,在宫中的地位很高。

另一方面,司马悦为了扩大家族的社会、政治影响力,联姻于北方大族。孝文帝时,鲜卑皇室、贵族开始与北方士族高门联姻[17](79),在此大的社会环境下,司马悦与渤海高氏结为亲家,将大女儿司马显明嫁给了高祐的孙子高雅。高氏为北方高门,高祐的从祖兄高允历仕太武、道武、献文、孝文四朝,是继崔浩后,北魏政权中汉人大族的代表。北方士族讲究门当户对,“不但如此,即是同等级的大族也常常自矜门第,而‘贵己贱人’。”[22](203)如“(高)允将婚于邢氏,(游)雅劝允娶于其族,允不从。雅曰:‘人贵河间邢,不胜广平游。人自弃伯度(按:游雅字伯度),我自敬黄头(按:游雅小名)。’贵己贱人,皆此类也。”[10](1195)所以同高氏结姻,司马氏可借此“自矜门第”,抬高家族声望。另,《魏书·高祐传》《北史·高允传》载高雅死于熙平三年(518),墓志记为熙平四年。而熙平年号共用三年,则墓志误。高雅活了44岁,当出生于475年,“(北魏)男子十四岁左右婚配”[20](119),推算司马氏与高氏联姻应在490年前后。

宣武帝即位后,继承了孝文帝试图统一南方的事业[13](317)。牛朴认为:“如果没有宣武帝推行的深化改革措施和不懈的努力,孝文帝改革终究不过是昙花一现。”[23]要完成孝文帝的事业需要宣武帝亲掌朝政,集中全国之力。利用外戚是其实现政治目的的重要手段,张金龙认为:“对于亲政不久的宣武帝来说,异姓觊觎皇位的可能性较小,出身低微的外戚高肇远比尊贵显赫的宗室诸王容易控制。”[24](47)而宠用司马悦亦是如此。又因司马悦担任过太子左卫率,为宣武帝的亲信。不久他即委司马悦豫州刺史的重任,“(豫州治所)悬瓠(今河南汝南)密迩近畿,东南藩捍”。而司马悦颇具吏治与军事才能,如他任豫州刺史时,明察秋毫,昭雪冤案,“豫州于今称之”[10](858),并协助元英攻拔义阳。后任郢州刺史时,派兵攻下萧梁位于义阳三关的要隘,因功封为渔阳县开国子。[10](859)可惜在永平元年(508),豫州“城人白早生谋为叛逆,遂斩(司马)悦首,送萧衍”[10](859)。邢峦分析反叛的原因时说:“早生非有深谋大智能构此也,但因司马悦虐于百姓,乘众怒而为之,民为凶威所慑,不得已而苟附。”[10](1446)张金龙也说:“司马悦并非良吏,而是一位酷吏,豫州的叛乱与其不当统治有关。”[24](319)“不当统治”当是司马悦死因之一,但没有深入分析其死因。至于“虐于百姓”,甚至“酷吏”之说却有失公允。现据史料和前人研究成果,对司马悦死因重新考证之。邢峦所指“百姓”或“民”是以悬瓠军主白早生[11](4586)为首的“城民”④。“城民”有别于当地的土民,“城民是一个广泛的名称……诸州的州军主要当由城民组成……南境诸州的城民有一部分迁自河北……此外也有逐渐迁来的鲜卑和其他少数族人。以后,和北镇、秦、陇诸州镇一样,还有配发来的罪犯。南境城民颇多汉姓,可能先世出于配流。在城或城郊居住的虽然也有当地豪强大姓,但他们当然不是隶属军府的城民。城民中并无当地土人……长期以来土民受其(城民)欺凌……城、土之间存在着深刻的矛盾”[25](112-113)。叛乱城民中多有不义浅行、贪污纳贿之人,如“(赵叔隆)同悬瓠城民白早生之逆……获而宥之。后以货自通……出为中山内史,在郡无德政,专以货贿为事……悬瓠之免,是其族人前军将军赵文相之力,后无报德之意,更与文相断绝。”[10](1148)“则南境诸州的城民只不过是反覆于统治者各种敌对势力之间的地方力量而已”[25](113),他们随时投靠有利于己的一方,其中更有薄行之徒。司马悦没有处理好与豫州城民的关系,过于依法处事,在处理豫州百姓(包括长期受压的土民)诉讼案件中,评事公允。[10](858)从而得罪了以白早生为首的“唯利是图”的城民,最终被杀害。这当是司马悦真正的死因。

表1 司马悦前期职官与品级

司马悦死后,女显姿也于520年去世,子鸿袭爵。北魏政局一再衰落,最终东、西魏分立。后司马鸿因“通西”的罪名被东魏处死,应与其兄弟司马裔效力于西魏有关。而东魏后竟额外赐恩,以司马鸿之子袭爵[10](859),疑得到姻亲渤海高氏的扶助。因东魏实际掌权者高欢自认出身渤海高氏,并与高氏连宗。高雅的侄子高德正前期为高洋所宠信,留在东魏(北齐)的司马氏得以延续下去,当与高德政有关。

三、北魏末至北周中的司马楚之家族

司马裔为司马悦之子,《北史》《周书》皆有传。而《魏书》无,因司马裔为西魏(北周)重要将领,身为北齐臣子的魏收不愿或不敢为“叛臣”立传。魏孝武帝投奔宇文泰时,司马裔“时在邺,潜归乡里,志在立功。”[26](645)如杜正宇所说:“当孝武入关之际,河洛豪右有不少人举众立义,不但为孝武帝随扈断后;西魏建国以后,也担任着扰乱敌阵,收集情报的敌后工作。”[27](102)司马裔做的亦是这种“敌后工作”。如“大统三年(537),(西魏)大军复弘农,(司马裔)乃于温城起义,遣使送款。与东魏……昼夜交战。众寡不敌,义徒死伤过半。及大军东征,裔率所部从战河桥,又别攻怀县,获其将吴辅叔。自此频与东魏交战,每有克获。”[26](645)司马裔本为河内大族,有部从、“义徒”、宗族的支持。而宗族与北方士人的关系,如陈寅恪所说:“北方大家族制度的继续维持,又决定了北方的士人与宗族的难分的关系。北方士族除了在京城和地方上做官,都不在都市。都市被攻破,士族很少受到影响。因此,北方士族的势力可以延长或延续下来。”[2](281)例如高元仪本为孝明帝的嫔妃,她在北魏末年归乡,死后与父母同葬[6]。北方士族借助宗族的影响,依然可以延续下去。宗族的维系又与士族葬于故乡关系密切,北魏迁洛后,汉人士族多归葬故乡,并多将代地祖先的墓葬迁回故土。而“楚之和金龙的墓葬之所以没有迁葬回故乡,是时为楚之的墓是帝陵陪葬墓……金龙大概是以王礼埋葬的,也许因为墓葬规模壮丽,后来才没有迁葬归乡”[28](83)。而司马悦死后葬于故乡,是因为在北方,“特别是乡党社会中的葬礼,尤其为人所重视,因为在日常生活中一般的人们也可以看到规模宏大的坟墓,并因此可以让乡党民众感觉到威严和压力。可以想象葬礼确有巩固当时社会秩序的功用”[28](73)。陈爽将在京游宦,又和乡里保持密切联系的家族称之为“双家制”。‘双家制’的存在,在一定时期保证了世家大族的社会根基,使其不致因某些突发性的变乱而举族覆没”[29](203)。司马裔弃官回乡,正是靠了宗族与“乡里之情”⑤的资本。一方面,河内豪族身份的司马裔,在西魏政权中地位依旧显贵。另一方面,宇文泰需要司马裔等人的力量巩固西魏政权,首先,因为东、西双方交战不休,西魏兵员损伤很大,兵力远不如东魏(北齐)。沙苑之战,高欢动用了十几万的军队,而西魏只有万人。西魏遂在大统九年(543)下了“广募关陇豪右,以增军旅”的命令,“这说明关陇河南河东地区的豪族提供了充足的兵员,以稳固西魏政权的基础”[30](47)。第二,“武川镇军阀集团”成员原皆是贺拔岳的部下。他们在贺拔岳被害后,在“同奖王室”的名义下,共立宇文泰为统帅,宇文泰也“因与元毗及诸将刑牲盟誓”[26](6),最终形成了以他为首的“武川镇军阀集团”。在西魏初期“武川镇军阀集团”掌握军队,他们自视与宇文泰处于平等的政治地位,如“初,(赵)贵与独孤信等皆与太祖等夷,及孝闵帝即位,……贵自以元勋佐命”[26](263)。因此,宇文泰积极培植“关陇河东河南土豪和西入关中的胡汉土族豪强”[31](237),这其中亦包括司马裔所率领的河内“义徒”,以求在政治、军事上压制住其他元勋。

但司马裔任职之地均在西魏(北周)的远离统治中心的边地,他从没有出任过政治中心区的行政长官或成为权利核心的成员。现举下例证之:大统六年(540),他被授河内郡守(治今河南沁阳市)。大统七年(541),授北徐州刺史(按:此为遥封,治今山东费县)。大统十年(544),领河内郡守。魏废帝元年(552),除白马城主、带华阳郡守(治今陕西勉县)。二年(553),转镇宋熙郡(治今四川旺苍县)。平蜀后(554年)行蒲州刺史(治今山西永济县),不久行新城郡事(治今四川三台县,《周大将军司马裔神道碑》作“仍领新州”)。 周孝闵帝践祚(557年),除巴州刺史(治今四川巴中县)。保定四年(564),大军东讨,授怀州刺史(治今河南沁阳市)、东道慰劳大使。五年(565),拜始州刺史(治今四川剑阁县)。天和二年(567),信州刺史(治今四川奉节县)。五年(570),迁潼州刺史(治今四川绵阳市)。六年(571),除西宁州刺史(治今四川西昌市),未就任即去世[26](456-457)。上述司马裔任职地区均处于北周的边地,分析其因,如吕春盛所说:“西魏政权逐渐稳定下来之后,北镇势力就趁势大幅扩张,至迟在大统15年左右,已完全掌握军政大权……西魏胡族政权的色彩更为浓厚了”[30](122);“西魏后期宇文泰亲信集团人物的活跃、立功,使他们的地位提升……宇文泰确实有特意巩固宇文氏势力的用意。如此,到了西魏后期,权力重心已逐渐由北镇诸武将手中,向宇文泰亲信集团转移”[30](164);“西魏后期到北周前期,权力核心仍局限于北镇势力中宇文泰亲信集团,甚至是后辈的宇文氏宗室人物……政权最后由宇文氏宗室所把持”[30](219)。可见西魏权利核心一直在北镇势力、宇文泰亲信集团、宗室集团之间交替。[32]作为山东士族出身的司马裔,非上述西魏(北周)三个时期的核心势力、集团的成员,导致其始终处于权利核心的边缘。无法进入到西魏(北周)的核心权利中,仅在非中心地带任职。同样,这种情况也发生在其他山东士族中的入关房支身上,刘驰认为,“入关房支在政治上的地位并未达到山东士族在北魏时的高度。作为宇文泰的创业功臣,……没有一个山东士族。”而这种趋势最终导致北方统一之后,入关的山东士族房支开始从关陇集团中分化出来,复归于山东士族[17](148-154)。

总之,北魏明元帝末年司马楚之凭借自身的政治、军事才能,得以在北魏享受特殊政治待遇,父子三人相继任云中镇大将、朔州刺史之职,并借助与鲜卑贵族、皇室的姻亲关系,保持家族地位的不败。到孝文帝时期,因用人政策的变化与集权政治的需要,致使司马氏家族世袭云中镇大将、朔州刺史要职的特权被取消,爵位也被例降为公。但司马悦通过保持与鲜卑贵族、皇室的婚姻关系,加之攀上渤海高氏为婚姻,并凭借个人的才能,得以使家族不至落没。北魏末年,司马裔以宗族、部曲、“义徒”的力量与河内豪族的身份,效力于西魏(北周)政权,保其家族不坠。但由于西魏(北周)特有的政治、社会环境,司马裔始终没能进入到核心政权或政治中心区任职。

注释:

① 关于北魏金陵的地理位置(祥见吉鸿飞《北魏金陵初探》,载《山西大同大学学报》,2008年第5期,第38-42页;李俊清《北魏金陵地理位置的初步考察》,载《文物季刊》,1990年第1期,第67-74页)。

② 此观点受室山留美子《北魏汉族官僚及其埋葬地的选择》一文提示,室山氏讲的是北魏迁都洛阳后,一些汉族埋葬地的情况(详见《日本中国史研究年刊(2007年度)》,陈力译,第93页),笔者认为这也符合迁洛前司马楚之、司马金龙父子的情况。

③ 严耕望认为北魏前《职品令》于太和十五年所定,十七年所颁行《(中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度(下)》,第886页);宫崎市定也认为前《职品令》颁布于太和十七年(祥见宫崎市定《九品官人法—科举前史》,韩昇、刘建英译,中华书局2008年,第241页)。

④ 关于“城民的概念”的论述,详见谷川道雄《北魏末的内乱与城民》,收入《日本学者研究中国史论著选译》(第四卷),刘俊文主编,中华书局1992年,第144-152页。

⑤ 关于“乡里之情”的论述,详见刘增贵:《晋南北朝时代的乡里之情》,收入《欲盖弥彰:中国历史文化中的“私”与“情”——公义篇》,熊秉真主编,台北汉学研究中心2003年,第11-40页。

[1] 陈寅恪.金明馆丛稿初编[M].北京: 生活·读书·新知三联书店,2001.

[2] 万绳楠.魏晋南北朝史讲演录[M].贵阳: 贵州人民出版社,2007.

[3] 鹿仇鸣.魏晋之际的政治权利与家族网络[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[4] 山西省大同市博物馆,山西省文物工作委员会.山西大同石家寨北魏司马金龙墓[J].文物,1972(3): 20-33.

[5] 孟县人民文化馆.孟县出土北魏司马悦墓志[J].文物,1981(12): 44-46.

[6] 河北省文管处.河北景县北魏高氏墓发掘简报[J].文物,1979(3): 17-31.

[7] 洛阳市文物局编.洛阳出土墓志选编[M].北京: 科学出版社,2001.

[8] (北周)庾信.庾子山集注[M].(清)倪璠,注.徐逸民,校点.北京: 中华书局,1980.

[9] 赵超.汉魏南北朝墓志汇编[M].天津: 天津古籍出版社,2008.

[10] (北齐)魏收.魏书[M].北京: 中华书局,1974.

[11] (宋)司马光.资治通鉴[M].北京: 中华书局,1956.

[12] 严耕望.中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度(下)[M].上海: 上海古籍出版社,2007.

[13] 周一良.魏晋南北朝史札记[M].北京: 中华书局,1985.

[14] (台)孙同勋.拓跋氏的汉化及其他——北魏史论文集[M].台北:稻香出版社,2005.

[15] [日]谷川道雄.中国中世社会与共同体[M].马彪,译.北京:中华书局,2002.

[16] 姚薇元.北朝胡姓考(修订本)[M].北京: 中华书局,1962.

[17] 刘驰.六朝士族探析[M].北京: 中央广播电视大学出版社,2000.

[18] 杨光辉.汉唐封爵制度[M].北京: 学苑出版社,1999.

[19] (唐)杜佑.通典[M].北京: 中华书局,1984.

[20] 薛瑞泽.嬗变中的婚姻——魏晋南北朝婚姻形态研究[M].西安: 三秦出版社,2000.

[21] 陈小青.〈北魏司马显姿墓志〉考释[J].图书馆杂志,2006(11): 74-75.

[22] 逯耀东.从平城到洛阳——拓跋魏文化转变的历程[M].北京:中华书局,2006.

[23] 牛朴.论北魏宣武帝的用人政策[J].社会科学战线,1989(4): 184-190.

[24] 张金龙.北魏政治史(八)[M].兰州: 甘肃教育出版社,2008.

[25] 唐长孺.山居存稿[M].北京: 中华书局,2011.

[26] (唐)令狐德棻,等.周书[M].北京: 中华书局,1971.

[27] (台)杜正宇.西魏北周时期官方色彩的佛教义邑[M].台北: 花木兰文化出版社,2010.

[28] [日]室山留美子.北魏汉族官僚及其埋葬地的选择[C]//日本中国史研究年刊(2007年度),陈力,译.上海:上海古籍出版社,2009.

[29] 陈爽.世家大族与北朝政治[M].北京: 社会科学出版社,1998.

[30] (台)吕春盛.关陇集团的权利结构演变——西魏北周史政治研究[M].台北: 稻乡出版社,2002.

[31] 薛海波.5~6世纪北边六镇豪强酋帅社会地位演变研究[D].长春: 吉林大学博士学位论文,2010.

[32] 程刚.论西魏、北周之际“政治核心集团”的转换——兼以高宾的政治经历为例[J].求索,2013(2): 78-80.

The Family of Sima Chuzhi in Northern Wei and Zhou Dynasties

CHENG Gang

(History Department,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

In the early Northern Wei Dynasty,Sima chuzhi obtained three generations hereditary positions and prince titles by virtue of personal competency and affinity of Xianbei nobles and the Royal.In the period of Emperor Xiaowen,the hereditary post of privilege was cancelled,and the title down to duke.To revitalize the family,Simayue changed the past affinity and started with Han nationality’s marriage in order to boost family status .At the end of the Northern Wei Dynasty,Simayi surrendered to the west (the northern Zhou)regime and was trusted by the rulers relying on the village and clan forces and effectiveness.As local tyrant of Guandong,Sima Yi didn’t hold a post at the West Wei Dynasty’s (the West Zhou Dynasty’s)the core of the regime or in political center areas.

Northern Wei Dynasty; Sima Chuzhi; Sima Yue; Sima Yi; official; affinity

K239.21

A

1672-3104(2014)03-0234-06

[编辑: 苏慧]

2013-06-08;

2014-02-21

程刚(1971-),男,河南信阳人,南京大学历史系博士研究生,重庆涪陵区长江师范学院讲师,主要研究方向:魏晋南北朝史,历史地理