试论清末的教育转型

白移,王亮

(上海师范大学人文学院,上海,200234)

试论清末的教育转型

白移,王亮

(上海师范大学人文学院,上海,200234)

晚清时期外国资本主义借助国家强力进入中国。在与列强的不断冲突中,清政府越来越感觉到新式人才的缺乏,发展新式教育逐步成为社会精英和国家的共识。戊戌变法和清末新政时期,国家的教育政策发生重要转变,由精英教育转变为国民教育。教育政策的转变客观上使国家成为国民教育的积极推动者和办学主体。国家采取抽收捐税等多种手段以筹措大量教育经费,促进了近代教育的发展。

晚清;教育转型;国家;教育经费

中国的现代化是一种后发外生型的现代化。在中国现代化进程中,近代教育是如何在国家的推动下发展起来的?在发展近代教育的过程中国家所承担的职责发生了哪些变化?国家和社会之间的关系发生了怎样的变化?本文拟对这些问题进行探讨。

一、教育转型的外力催迫与内在需求

教育作为一种重要的社会设置,要服务于一定的社会经济与政治。教育担负着为社会和政治体系培养它们所需人才的重要任务。在经济发展水平有限的情况下,社会对受教育者的需求有限,比如在传统农业社会中,农业和手工业生产的技术都靠父子帮带、师徒相传,对专业人才的需求就非常有限。这导致大部分的受教育者只有出仕一条道路可走。所以在传统社会中教育和政治有着密切的关系。有社会学家认为,“教育是统治者维护自己地位的主要手段之一。”[1](417)这一点在清代的教育中十分明显。

周予同先生认为清代从开国到同治初年,袭取元代的教育政策,以利禄羁縻汉族,而使满族不忘武备;学校更成为有名无实的点缀品,而与科举制度相混合[2](8)。清代的教育整个说来是围绕着科举制度建构起来的,教育的主要目的是为国家培养统治人才。顺治年间颁布的训士条规说得非常明确:“朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,厚以廪膳,设学院学道学官以教之,各衙门官以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用。诸生皆当上报国恩,下立人品。”[3](318)不仅官学以服务于国家政治为旨归,民间开办的学塾也是把参加科举考试、进入国家官僚队伍作为最重要的目标。为社会经济发展服务的教育设置在当时基本上不存在。

随着近代外国资本主义的侵入,传统教育变得难以适应社会与政治的需要,传统教育培养出来的人才无法应对这个变化着的世界。经历两次鸦片战争的失败,目睹了西方坚船利炮威力的清朝重臣们,感受到了来自西方的威迫。据说胡林翼视师安庆期间曾驰马江边,目睹汽船鼓轮西上,“迅如奔马,疾如飘风”。他因之而“变色不语,勒马回营,中途呕血,几至坠马”[4](193)。曾国藩也曾经寝食难安,“四更成眠,五更复醒。念(夷人)纵横中原,无以御之,心为之悸”[4](193)。传统教育培养出来的顶尖人才在列强的坚船利炮面前强烈地感受到了西方的强大与自己的落伍。

军事人才缺乏如此,其他人才亦相形见绌。冯桂芬曾指出因交涉人才缺乏给洋务所带来的危害:

今通商为时政之一,既不能不与洋人交,则必通其志,达其欲,周知其虚实情伪,而后能收称物平施之效。互市二十年来,彼酋类多能习我语言文字之人,其尤者能读我经史,于朝章国政吏治民情,言之历历,而我官员绅士中绝无其人。宋聋郑昭固已相形见绌,且一有交涉,不得不寄耳目于所谓通事者,而其人遂为洋务之大害[5](7)。

甲午战争的失败对中国人可谓创巨痛深,社会有识之士深刻认识到人才缺乏是国家贫弱的重要原因。光绪二十二年五月李端棻上《请推广学校折》,痛陈中国人才之缺乏:

去岁军事既定,皇上顺穷变通久之议,将新庶政以图自强,恐办理无人,百废莫举,特降明诏,求通达中外能周时用之士,所在咸宁表荐,以备擢用。纶綍一下,海内想望,以为豪杰云集,富强立致。然数月以来,应者寥寥,即有一二,仅束身自好之辈,罕有济难瑰玮之才,于侧席盛怀未尽副。夫以中国民众数万万,其为士者十数万,而人才乏绝如是[6](201-202)。

在外力催迫之下,中国传统教育面临严峻的挑战,传统教育必须转型,培养出能够满足国家和社会需求的新式人才。

“中国新教育的出现,是外烁的而不是内发的,是被动的而不是自主的。”[2](8)和洋人接触中所产生的强烈危机意识驱使曾国藩们去寻求自强的办法,洋务运动因此兴起。办洋务离不开懂洋务的人才,这些人才是传统教育所无法提供的,必须以新的教育方式来培养,洋务派选择了学校。盛宣怀说:“自强之道,以作育人才为本;求才之道,尤宜以设学堂为先。”[7](72)郑观应说:“学校者,造就人才之地,治天下之大本也。”[8](88)在洋务派官僚的努力下,作为洋务运动重要内容的近代教育随之得以萌芽。1862年京师同文馆设立,这是近代中国创办新式学校的开端。整个洋务运动时期,洋务派官僚先后创办了三十多所洋务学堂。关于这一阶段的办学特点及缺陷,周予同评价说:

(这一时期内)只有横的、并立的、专门的各式学校,而没有纵的、关联的、普通的学校系统。那时开办学校,只是想急速养成国家需要的人才,以应付当时外患日亟的严重局面。因为需要翻译条约及办理洋务人才,于是设同文馆、广方言馆;因为需要交通建筑人才,于是设船政学堂、电报学堂;因为需要海陆军人才,于是设水师学堂、武备学堂[2](53)。

洋务运动时期的办学,取得了一些成就,但影响有限。其原因大约有三:一是传统势力对西方知识传播的抵拒。如大学士倭仁曾强烈反对同文馆的设立,坚持“立国之道,尚礼仪不尚权谋;根本之途,在人心不在技艺”;中国士子学习西学将会“正气为之不伸,邪氛因而弥炽,数年以后,不尽驱中国之众咸归于夷不止”[6](11)。其二是同一时期现代工商业没有能发展起来,社会经济对新式人才的吸纳力有限。1872年到1894年全国设立的厂矿只有74家,资本额约为2 164万元,二十三年的投资总额尚低于1908年一年的投资额(该年投资额为2 253万元)[9](93)。其三是科举制度没有发生变化,想进入官僚体系主要还是通过参加科举考试,洋务学堂对士子们缺乏吸引力。如李端棻分析洋务学堂未能造就人才时指出,“利禄之路,不出斯途,俊慧子弟,率从事帖括以取富贵”[7](63),科举制度成为学堂发展的一个重要障碍。

二、传统国家教育政策的转变

维新运动时期,维新派对教育的功能有了新的认识。如果说洋务派对新式教育功能的认识尚停留在为国家培养人才这一点上,维新派则从开民智的高度来认识教育的功能。张之洞说:“自强生于力,力生于智,智生于学。”[10](65)康有为认为:“夫才智之民多则国强,才智之士少则国弱。土耳其天下陆师第一而见削,印度崇道无为而见亡,此其明效也。故今日之教,宜先开智。”[11](131)梁启超亦认为:“言自强于今日,以开民智为第一义。”“智恶乎开,开于学;学恶乎立,立于教。”[12](18)维新派认为开民智实乃求富强之根本,泰西各国的富强就是建立在民智大开的基础之上的。康有为说:

尝考泰西之所以富强,不在炮械军兵,而在穷理劝学。彼自七八岁人皆入学。有不学者责其父母,故乡塾甚多。其各国读书识字者,百人中率有七十人。其学塾经费,美国乃至八千万。其大学生徒,英国乃至一万余。其每年著书,美国乃至万余种。其属郡县,各有书藏,英国乃至百万余册,所以开民之智者亦广矣[7](97)。

至于开民智的方法,维新派要求仿照外国经验,推广学校。梁启超说:“亡而存之,废而举之,愚而智之,弱而强之,条理万端,皆归本于学校。”[12](22)康有为在《请开学校折》中提出:“譬如治病,既以吐下而去其宿疴,即宜急补养以培其中气,则今者广开学校为最要矣。”[7](107)广开学校被维新派认为是救治中国积弱之病的一剂良方。

当开民智成为教育的目标,教育的模式就需要转变。洋务运动时期所办的学校是出于满足洋务事业的需要,而洋务事业对人才的需求有限,开办专门性的学堂就可以满足洋务对人才的需求。当开民智成为求富强的重要手段,成为教育的目标时,教育的对象将无限地扩大,要求教育的规模也无限扩大,教育将由精英教育转化为大众教育,成为民族性的、民众性的事业。

戊戌变法时期,通过维新派的努力,推广学校教育由社会精英的呼声逐渐转化为国家的教育政策。光绪二十四年五月光绪帝发布上谕:

前经降旨开办京师大学堂,入学肄业者由中学小学以次而升,必有成效可睹。惟各省中学小学尚未一律开办,总计各直省省会及府厅州县无不各有书院,著各该督抚督饬地方官,各将所属书院处所经费数目,限两个月详覆具奏,即将各省府厅州县现有之大小书院,一律改为兼习中学西学之学校。至于学校等级自应以省会之大书院为高等学,郡城之书院为中等学,州县之书院为小学,皆颁给京师大学堂章程,令其仿照办理,其地方自行捐办之义学社学等,亦令一律中西兼习,以广造就[12](121)。

从这道上谕不难看出国家教育政策的重要变革,国家不仅依然发展服务于洋务事业的诸如“方言”“武备”“实业”类的学堂,更将推广普通教育作为发展教育的重要内容。

庚子之役后,清政府谋求变法以挽救国家危机,令内外诸臣条陈变法意见,张之洞、刘坤一、袁世凯、张謇等人都提出推广学校对于振兴国家的重要性。《江楚会奏变法三折》的第一折《兴学育才折》开篇指出“中国不贫于财而贫于人才”,“保邦致治,非人无由”[13](15),认为兴学育人乃新政的当务之急,请设文武学堂。袁世凯建议“崇实学”“开民智”,认为“作养人才,实为图治根本”,“拟请饬将京师本有之大学堂认真整顿,竭力扩充。并饬下各行省厚筹经费,多设学堂,或仿照各国学校章程,区分等次,以次推广”[14](270)。张謇也建议“普兴学校”,他说:“国待人而治,人待学而成。必无人不学,而后有可用之人;必无学不专,而后有可用之学。”[7](301)清政府接受了众人的建议,光绪二十七年八月发布兴学诏书:

人才为庶政之本。作育人才端在修明学术。三代以来,学校之隆,皆以德行道艺为重。故其时体用皆备,贤才众多。近日士子或空疏无用,或浮薄寡实。今欲痛除此弊,自非敬教劝学,无由感发兴起。除京师已设大学堂应行切实整顿外,著将各省所有书院,于省城均改设大学堂;各府厅直隶州均设中学堂;各州县均设小学堂;并多设蒙养学堂。其教法当以四书五经纲常大义为主,以历代史鉴及中外政治艺学为辅。务使心术端正,文行交修,博通时务,讲求实用[15](419)。

这一诏令不仅恢复了戊戌变法时期的教育政策,而且推进了一步,要求“多设蒙养学堂”。由此推广学堂、兴办教育的政策在整个新政时期作为国家的教育政策得以推行。

三、办学主体的转变

传统教育体制下,政府设立的官学规模不大,如中央政府所设太学分内外班,“内班肄业生每堂二十五名,六堂共一百五十名;外班肄业生每堂二十名,六堂共一百二十名”[16](694),内外班加起来也不过二百七十个名额。地方儒学虽有一千七百二十五所之多[17](367),不过每一儒学的学额很少,如“直隶省的顺天府所属大兴、宛平二县县学,均定为二十五名。直隶省的其余各府府学定额二十三名,大州州学及大县县学与府学名额相同。其次州次县的儒学又分三等:大学十八名,中学十五名,小学十名”[17](367)。清中期以后,儒学日渐式微,尤其是嘉庆、道光年间之后,中央和地方官学,都是徒具虚名,蜕变为生徒领取干薪(廪饩)的场所和学生获取参加科举考试资格的机构[18](4)。官学之外,民间出资办的学塾及半官方的书院日益成为培养旧式人才的重要教育机构。陈青之指出,学生在入儒学之前这一段教育“完全由民间自由处理,政府毫不过问。所谓民间自由处理,即是由有子弟的父兄选择良师,教育他们的子弟”[17](376)。也就是说在传统社会里,政府在教育事业中承担的责任是非常有限的。

新的教育政策及制度改变了这种状况,国家成为新式教育的积极推动者,成为发展新式教育的主体。光绪二十七年八月兴学诏书颁布之后,同年十月清政府谕政务处将袁世凯所奏《遵旨改设学堂酌拟试办章程折》及《山东省城试办大学堂章程》通行各省仿照举办,要求各省“立即仿照举办,毋许宕延”[19](4784)。

光绪三十一年八月袁世凯、张之洞等督抚上《请立停科举推广学校并妥筹办法折》,指出:“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,以分其砥砺实修之志。民间更相率观望,私立学堂绝少,又断非公家财力所能普及,学堂绝无大兴之望。”“科举不停,学校不广,士心既莫能坚定,民智复无由大开,求其进化日新也难矣。故欲补救时艰,必自推广学校始,而欲推广学校,必自先停科举始。”[14](1187)

清政府接受他们的建议,于八月初四日发布上谕,决定自丙午科开始永远停止各级科举考试,并发布命令说:

著学务大臣迅速颁发各种教科书,以定指归而宏造就。并著责成各督抚实力通筹,严饬府厅州县赶紧于城乡各处遍设蒙小学堂,慎选师资,广开民智,其各认真研究,随时考察,不得少行瞻徇,致滋流弊[20](32)。

为了推进学务发展,根据山西学政宝熙等人的建议,光绪三十一年十一月命令设立学部,作为全国学务总汇之区,承担董率督促全国学务的责任。后人在评论成立学部的意义时说:“自学部成立以来,负专责的有了人,于是全国教育渐呈活气,进步大有一日千里之势。”[17](487)

地方督抚也成为兴办学堂的积极推动者。张之洞、袁世凯等人都是开风气之先者,对教育事业一直非常重视,积极推动地方教育事业的发展,这是大家耳熟能详的。其他地方大员这一时期也把发展教育作为他们的重要政务。端方主政湖南之初主持制定《暂定小学堂章程》,使小学堂的开办有章可循。随后专门发札命令各属遵照章程赶速推广建立小学堂:

本部院究心学界,侧目时艰,用是体察情形,力求简要,前已撰定《小学堂暂用章程》,札发各府州县在案,该牧令应已切实考求,一体遵办。惟本部院莅事未久,恐各属未明晓此意,或有意观望,或多方推卸,合再严札通饬各府厅州县,务宜遵照札发章程,已办者速为推广,未办者速即建立。城镇乡村皆宜照设,或改并义塾,或酌提公款,一切赛会无益之费均应提充。其有富实绅商能出私项办一学堂者,禀请奖励。总以家痒、党序人皆向学为主,如教员未齐者可暂少科目,经费未充者可少从简陋。要之,小学堂关系最巨而整理最易,全国教育精神之所关,即州县进退考成之所系。本部院将于此定各牧令之能否称厥职也[13](357)。

将办学成就纳入地方官员的考成,这对地方官员来说无疑是一种巨大的压力,迫使他们充分重视地方教育的发展。

美国人威廉·埃德加·盖洛于1909年10月访问浙江时曾经问巡抚增韫:“你认为中国最急需的是什么?”增韫回答说:“首先,我认为所有的老百姓都要学会识字;第二,所有人都得学会一门谋生的手艺。这两样是最重要的。”増韫又补充说:“百姓识字越多,也就越明白事理,这样就能获得新的精神。我也努力想达到这个目标,但百姓在没有明白事理之前,绝不会获得这种精神。”[21](27)从二人的对话中不难看出增韫看到了教育对改善国民智识水平、改变国民精神面貌的重要作用,所以他把努力让人民“获得新的精神”作为他的重要政务目标。

锡良任四川总督期间也非常注重学务推广。1906年锡良以邛州知府方旭“学识通明”,对兴学“苦心诱掖,洵能不愧表率”;开县知县邹宪章“通知学意,选刻经史教科各书最多,所办学堂规则亦甚完密”,特奏请传旨嘉奖;仪陇、阆州、剑州三县的地方官则因办学不力,“于学务毫无整理”等原因分别受到“议处”“免职”“降职”等处分[22](468)。

总之,在推进学堂建设,发展现代教育的过程中,国家不仅是教育政策和学制的制定者,也是学堂建设的推进者和组织者,国家承担了越来越多的办学责任,成为办学的主体。在国家的努力下,清末的学堂得以蓬勃发展,近代意义的教育体系基本建立。

近代教育发展过程中,国家之所以成为推动教育发展的主体约略有以下一些原因。

首先,是根源于国家教育政策的转变。教育政策目标由为国家培养统治人才转变为发展普通教育,意味着教育由精英教育转变为国民教育。所谓国民教育就是以提高全体国民的智识水平和精神修养为旨归而面向全体国民展开的教育。国民教育和精英教育最大的区别是,国民教育通过提升全体国民的智识水平而提升整个社会的智识水平和改善整个民族的精神面貌。袁世凯就曾经指出:“且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,具有普通之智能,上知效忠于国,下知自谋其生也。其才高者固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民。”[14](1187)增韫和盖洛的对话也表达了同样的意思,培养合格的国民是他们发展教育的真实目的。国民教育当然应该由国家承担起主要责任。

其次,也是由现代教育的性质决定的。现代教育分科教学的特点使单个的教师无法完成教学任务,单个的家庭也很难承担聘请分科教学所需全部教师的费用,由国家出资办学无疑是一种最为经济的办学方式。

第三,是因为新学的知识很大程度上是西方的自然科学和社会科学知识,这种知识尤其在农村社会中很少能派得上用场,因此这种知识系统在农村并不受欢迎。国家要想普及这种具有现代性的知识,只能借助于国家行政的力量,使这种传播现代知识的组织在农村社会中立足。

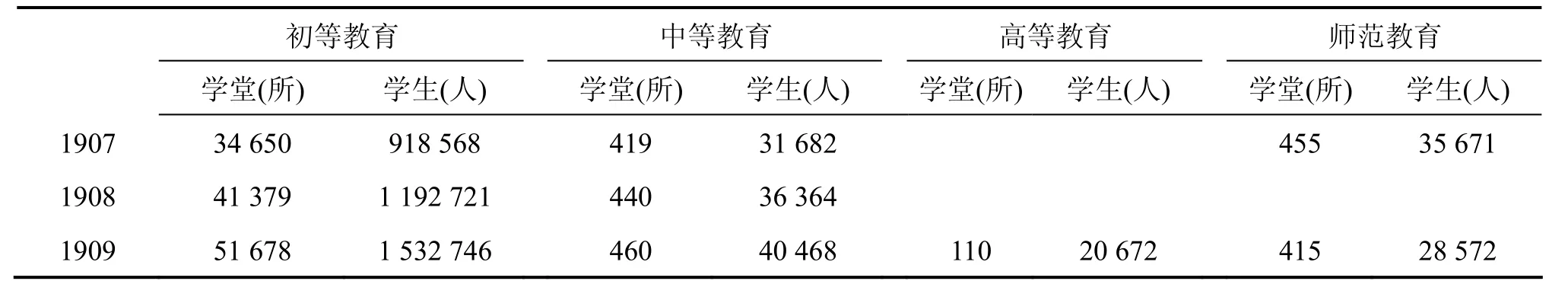

表1 清末全国学堂学生统计(1906—1909年)①

四、巨额教育经费的筹集

“学堂之不能遍设,固由于风气未开,亦因经费难筹,无人提倡。”[14](909)兴办学堂的过程中,各级政府遇到的最大困难是筹措教育经费,如基层官员所感叹的“悬釜待炊,深识无米之艰”[23](911)。为了筹措办学经费,各级政府可谓是想尽办法,争取能把更多的资金投入教育事业。据有学者估计清末时政府用于教育的支出每年为2 000多万两[24](533);据王树槐的统计数字,1911年全国财政支出合计约为3 007万两,其中教育经费支出为1 340万两,占到了总支出的4.45%[25](224)。无论是哪一个数字,对于财政拮据的清政府来说教育经费都是一笔不小的财政开支②。

下文主要以直隶为例,对清政府筹措教育经费的办法做些探讨。

(一)书院、社学改办学堂

戊戌变法时期谕令兴办学堂的诏书说:“总计各省省会暨府厅州县,无不各有书院,著各该督抚督饬地方官,各将书院坐落处所,经费数目,限两个月详查具奏。即将各省府厅州县现有之大小书院,一律改为兼习中学西学之学校。”“其地方自行捐办之义学、社学等,亦令一律中西兼习。”[26](504)这项政策在戊戌政变期间曾有反复,光绪二十七年的兴学诏书又予以恢复。袁世凯拟定的《直隶小学堂暂行章程》中要求,“其各州县应设之小学堂,亟宜陆续筹办,或因原有书院酌改,或另行创建”[14](593),原有书院酌改为学堂无疑是效速费省的捷径。

(二)提取庙产

戊戌变法时期,清政府曾下令“至如民间祠庙,其不在祀典者,即著地方官晓谕居民,一律改为学堂,以节靡费而隆教育”[26](505)。新政时期这项法令被许多地方作为筹措教育经费的重要依据。光绪二十九年袁世凯曾查办天津海光寺僧人私租庙地一案,后来判决该寺将所存二百余顷土地的一半提充学堂经费,其余一半仍归该寺所有[14](912)。束鹿县为筹办小学堂,根据顺天学院陆某奏准“各属不入祀典庙产悉准提充公用”的定章,因该县“不入祀典庙产所在甚多”,且“私典盗卖,弊窦丛生,名为庙产,实则讼根”,在征得查学官和本地绅耆的同意后,对于那些“实系产多僧少,坐拥厚资,蕴利生息”的寺庙,“劝令酌量成数,拨助要需”。该县报告说,“自劝办以来计已报明开学者八十余处,已经筹妥而因教员传习尚未毕业,一时未及开学者六十余处”[23](911-912)。可见庙产成为办学资金的一个重要来源。庙产之外,《奏定学堂章程》中亦规定:“各省府厅州县,如向有义塾善举等项经费,皆可酌量改为高等小学堂经费;如有赛会、演戏等一切无益之费,积有公款者,皆可酌提充用。”[27](204-205)

(三)政府拨款

政府在有结余款项的条件下,动用这些款项创办学堂是最为便利的途径。袁世凯在创办直隶省城学堂时,“曾督同升任布政使周馥,在善后局结存项下挪拨银两,作为创办学堂经费”[14](546)。创办直隶中学堂的章程规定:“中学堂所需经费,急难筹措,先由该府、直隶州于所属州县已筹款内酌提若干,作为常年经费,具报存案,无论有何事故不准动支。”[14](603)在《直隶小学堂暂行章程》中亦规定:“小学堂所需经费,应先将各州县现在提存款项作为常年经费,具报立案,无论有何事故,不准由此款项下动支。”[14](597)

(四)抽取捐税

抽取捐税是地方筹措办学资金的重要途径。袁世凯筹办的山东大学堂,常年额支之款,约需六万两之谱。其一切活支数目,尚难预计。关于大学堂的款项,袁世凯奏称:“臣本年曾整顿税契一项,颇有起色,拟即以此项拨充学堂经费。”[14](320)光绪三十一年,为筹措中学堂经费,袁世凯“拟将田房税契每两完银三分三厘外,另捐学费一分六厘五毫”,“并通行各府、直隶州一律晓谕,使通省中学堂经费充裕,誊出款项,广设初级师范并高等、初等各小学堂,实于地方学务,大有裨益”[14](1213)。各地方政府也曾禀请抽取捐税以兴办学堂,如平山县曾禀请增抽五种捐税,包括“民间酬神演戏价值”“民间买卖估衣内用”“土布牙用”“煤炭场费中饱”“加收土药税捐”。不过袁世凯除批准“赛会演戏应照奏定学堂章程抽提外”,其他捐项因“跡近苛细,未便照行”[23](1190-1191)。

(五)其他方式

除上述诸种方式之外,官绅捐款及罚款也是筹办学堂经费的重要途径。张之洞和严修就曾分别捐助巨款以兴办学堂③。对于阻挠地方学务的绅士课以罚款,不仅可以增加学堂经费,也可减少办学的阻力。冀州一增生因阻挠学务,地方官要求其自费入省城师范学堂肄业,并禀请:“嗣后,设有似此阻害学务之人,又不能学师范者,拟令折交三年学费,归入该处学堂,以老顽固之赀财为求童蒙之经费,似亦不无裨益。”[23](906)袁世凯批示说:“至此等顽固之生,恐各属所在多有,于学界殊有关系,自应量予惩办。仰提学司通饬各属查照此缴。”[23](907)打算在全省推广这种做法。其他尚有诸如提取铜元余利等办法,不再赘述。

注释:

① 本表根据周予同《中国现代教育史》第138、178、221、274页数字制成。

② 也有人认为“清政府不可能也不愿意在教育方面投入必要经费。据估计,教育经费在当时只占清政府行政费的1%,款额总数每年仅2000万两,这对于维持大约六万所学堂(1909年数字)的正常运作来说,无异于杯水车薪”。(田正平主编:《中国教育史研究·近代分卷》,华东师范大学出版社2009年9月版,第144页。)对此,笔者不敢苟同。

③ 张之洞捐出二万七千两在其故乡南皮创办学堂,严修捐出三千两在天津创办学堂。

[1] 戴维·波普诺.社会学(第十版)[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[2] 周予同.中国现代教育史[M].福州: 福建教育出版社,2007.

[3] 钦定大清会典事例(五)[M].北京: 中华书局,1991.

[4] 杨国强.百年嬗蜕: 中国近代的士与社会[M].上海: 上海三联书店,1997.

[5] 高时良,黄仁贤编.中国近代教育史资料汇编·洋务运动时期教育[M].上海: 上海教育出版社,2007.

[6] 清华大学历史系编.戊戌变法文献资料系日[M].上海: 上海书店出版社,1998.

[7] 陈学恂.中国近代教育文选[M].北京: 人民教育出版社,1983.

[8] 郑观应.盛世危言[M].成都: 四川人民出版社,2002.

[9] 严中平等.中国近代经济史统计资料选辑[M].北京: 科学出版社,1955.

[10] 张之洞.劝学篇[M].桂林: 广西师范大学出版社,2008.

[11] 汤志钧编.康有为政论集[M].北京: 中华书局,1981.

[12] 汤志钧等.中国教育史资料汇编·戊戌时期教育[M].上海:上海教育出版社,2007.

[13] 周正云辑校.晚清湖南新政奏折章程选编[M].长沙: 岳麓书社,2010.

[14] 袁世凯.袁世凯奏议[M].天津: 天津古籍出版社,1987.

[15] 清实录·德宗景皇帝实录(七)[M].北京: 中华书局,1987.

[16] 清会典[M].北京: 中华书局,1991.

[17] 陈青之.中国教育史[M].上海: 上海书店,2013.

[18] 郑登云.中国近代教育史[M].上海: 华东师范大学出版社,1994.

[19] 朱寿朋编.光绪朝东华录[M].北京: 中华书局,1958.

[20] 大清新法令(第一卷)[M].北京: 商务印书馆,2010.

[21] [美]廉·埃德加·盖洛.中国十八省府[M].济南: 山东画报出版社,2008.

[22] 王笛.跨出封闭的世界[M].北京: 中华书局,1993.

[23] 甘厚慈辑.北洋公牍类纂[M].台湾: 文海出版社,1986.

[24] 章开沅,罗福惠主编.比较中的审视: 中国早期现代化研究[M].杭州: 浙江人民出版社,1993.

[25] 周志初.晚清财政经济[M].济南: 齐鲁书社,2002.

[26] 清实录·德宗景皇帝实录(六)[M].北京: 中华书局,1987.

[27] 大清新法令(第三卷)[M].北京: 商务印书馆,2011.

Education tansformation in the Late Qing Dynasty

BAI Yi,WANG Liang

(Humanities and Communications College,Shanghai Normal University,Shanghai 200234,China)

As foreign capitalism intruded with the aid of their state’s strength into Chinese society in the late Qing Dynasty,the Qing government more and more felt the lack of new talents.The development of modern education gradually became the consensus of social elite and the state.In the reform and the New Deal period,the state’s education policy started to turn from elite education to national education in that period of the Reform Movement of 1898 and the New Deal in the previous decade.The transition of the education policy objectively made the state become the active promoter of national education and school principals.As the main body of management,the government used various means such as the extraction of tolls and so on to raise educational appropriations for promoting the development of moden education.It also aggravated problems of people’s livehood,tormois,became an accompanying phenomenon in the process of social transformation that had been promoted by the state.

Late Qing Dynasty; Education Transition; State; Educational Approprication

G529

A

1672-3104(2014)03-0252-06

[编辑: 胡兴华]

2013-12-23;

2014-03-20

白移(1972-),男,山西大同人,上海师范大学人文学院历史系博士生,主要研究方向:中国近代国家与社会变迁;王亮(1984-),男,山东潍坊人,上海师范大学人文学院历史系博士生,主要研究方向:社会文化史