关于如何对待语言事实的反思

戴庆厦

(云南师范大学汉藏语研究院,云南昆明650504;中央民族大学语言文学学院,北京100081)

我做语言研究,如果从1956年大学毕业算起,那么至今已有58年了。这漫长的58年,我主要做语言事实的调查和整理,也做些语言规律和语言理论的提升研究,使我与语言结下了不解之缘,也不知这条路是怎么走到今天。现在回忆起来,既有甜蜜的成就感,又有烦恼的挫折感。我做学问,需要对自己走过的路做些反思,才有利于进步。

几十年来,我在语言教学研究的实践中逐渐懂得了这样一个道理:做语言研究最重要的是要认识语言事实是第一性的,要学会调查、掌握丰富有用的语言事实,摆正语言事实与语言理论的关系。这虽然是一个浅而易懂的道理,但不是一下子就能认识到位的,也不是都能做好的。回想过去,在如何认识语言事实的问题上,我有过一些挫折和反复,往往是在碰了钉子之后才有实在的认识。下面谈几个我自己经历过的例子,论述语言研究中必须善于对待语言事实。

一

第一个例子是,我是怎样才对景颇语并列复合词的构造规律有了深入正确的认识。

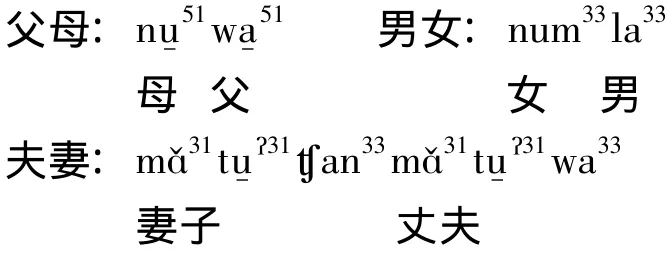

我在研究景颇语时,被景颇语中亲属关系的并列复合词深深吸引,因为它有不同于汉语的词序特点。如汉语的“父母、男女、夫妻”,是阳性词在阴性词之前,而景颇语的语序大多是阴性词在阳性词之前,说成“母父、女男、妻夫”。例如:

我试图去解释这一现象。由于当时我掌握的语言事实不够,只看到景颇语亲属称谓词中多是阴性词在阳性词之前的例子,而没有看到也有少数是阳性词在阴性词之前,加上在方法论上没有从并列语素的结构关系上去寻找理据,而是简单地用社会语言学方法去解释词的构造,于是就错误地认定景颇语女性词在男性词之前是与景颇族长期经历母系社会有关,是母系社会的观念在语言中的反映。这就是我最初形成的观点。1980年我有幸被邀去北京师范大学为历史系师生做语言和历史的关系的报告,在讲到如何通过语言事实来解释历史社会的现象时,就用了景颇语这个阴性词在阳性词之前的例子,来说明景颇族在历史上曾长期经历过母系社会,所以在景颇语的构词中有这一特点的反映。过了几年,当我大量收集了景颇语并列复合词和并列短语的语料,并从语音结构上进行了全面、系统的分析后,才发现原来的认识错了。因为通过大量语料的排比和分析,我发现两个重要的事实:一是在景颇语的亲属称谓词中除了大部分是阴性词在阳性词之前外,也还有少量是阳性词在阴性词前的例子,如 ku33(公)mo-i31(婆)“公婆”。二是通过各类并列复合词的分析,发现景颇语并列复合词的语素次序孰先孰后,与语素的语义关系不大,而是受前后音节元音舌位“前高后低”和谐规律的制约,即是后一音节的元音必须低于前一音节(若是四个音节,则是二、四音节和谐;若是三个音节,则是一、三音节和谐)。这不同于汉语并列复合词的语素搭配受声调规律的制约。例如:

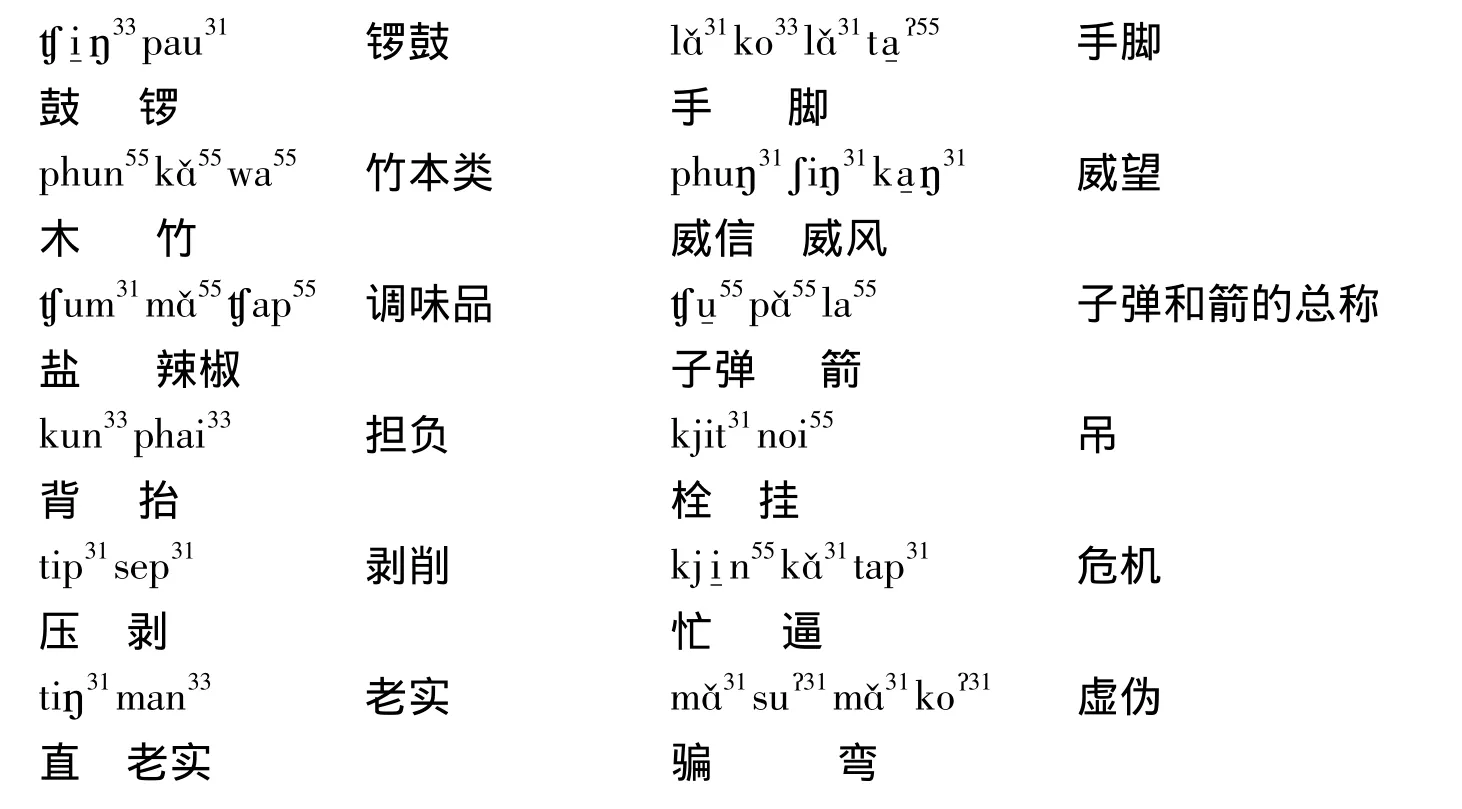

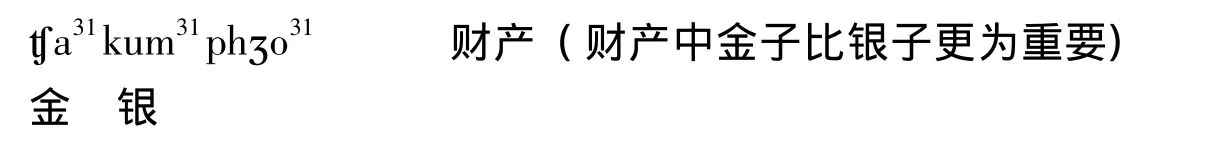

在景颇语中,使用这种语音规则搭配的词占绝大多数,只有极少数例外,即后一语素的元音高于前一语素。例外的条件主要是与语义有关,即前一语素的意义比后一语素更重要,所以元音舌位低的也放在前一音节上。例如:

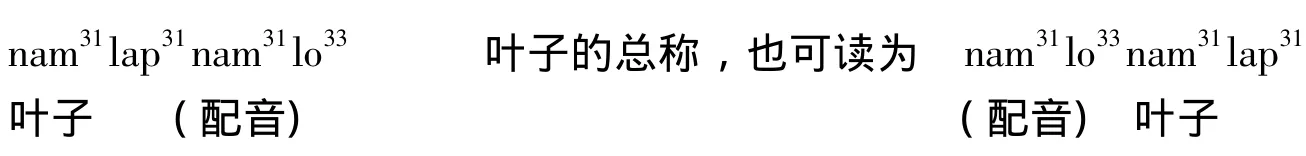

语料多了后,对语言现象的认识就加深了。我看到,景颇语并列复合词中有的词语音原则和语义原则存在“竞争”现象,表现为语音原则规定以元音和谐规律来构词,要求语义服从语音;而语义原则则强调语义领先,不顾“前高后低”的语音和谐,于是出现语音原则与语义原则的竞争,竞争的过程出现了“两读”。例如:

总的看来,景颇语复合词的并列结构是由语音和谐条件决定的,与社会因素关系不大。[1]但要有这个认识,必须依靠大量的语料,不能只凭少量的语料就按常规的思路类推。

二

第二个例子是,我是怎样才认识到话题句在景颇语中的地位。

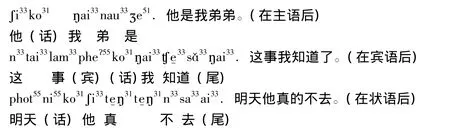

我最初在辨别景颇语中使用频率特高的结构助词ko31时,只看到它大多位于主语后面的事实,就把它看成是突出主语的语法标志,称之为“主语助词”。[2]我和徐悉艰在《景颇语语法》一书中就是这么看的。后来经过了多年,了解到现代语言学中有关“话题”的新理论,于是就再扩大审视有关的句法语料,发现ko31在句中除了主要位于主语后外,还能放在状语、宾语后。新的语料使我改变了对ko31的认识,把它看成是“话题助词”,并确定景颇语的句式中有“话题句”。例如:

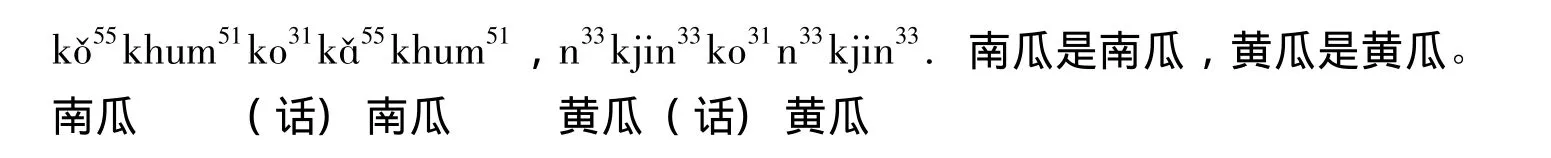

而且,通过大量语料的检查,看到ko31还可用在名词做谓语的句子中。这种句子,主语与谓语相同,是拷贝式句子。例如:

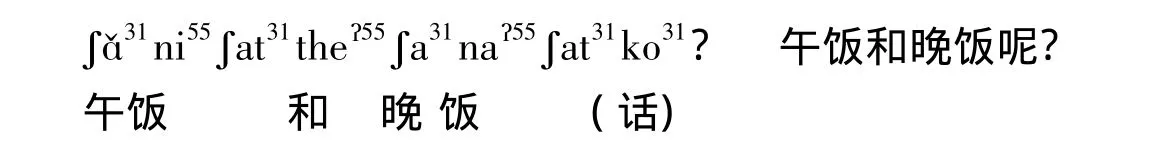

ko31还可以使用在省略谓语的疑问句里,带有疑问语气。例如:

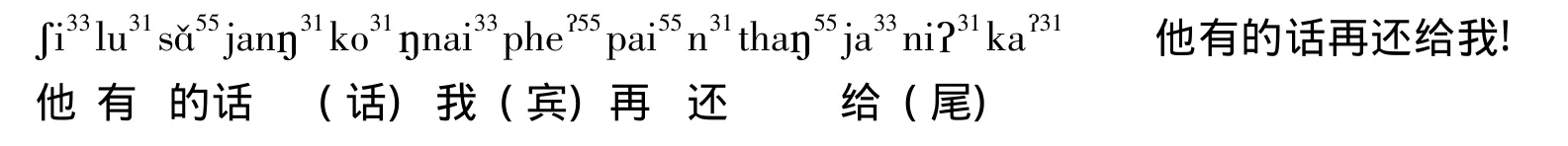

ko31还可放在条件复句的前一分句(表条件的)后,把条件分句当做一句话的话题。例如:

这些活生生的语言事实改变了我俩对它是主语的看法,于是在我新出版的的《景颇语参考语法》一书中,就毫不犹豫地把ko31改为话题助词。[3]这个变化说明,借鉴语言学的新理论,促使我去扩大语言事实的积累,而语言事实的积累,改变了对原有事实的认识。随着语料的增加,我对话题的性质、功能有了更多的认识。

后来我进一步认识到,景颇语的话题和主语无论是在语义上还是在语法上都各有自己的特点,应视为不同的语法范畴。二者的区别主要有:第一景颇语的话题和主语各有自己的语法标记。话题的语法标记是在话题后加ko31;而主语的语法标记是在句末加句尾词,通过句尾词的人称、数的标记指示句首的主语。第二景颇语能够充当话题的句子成分有主语、宾语、状语,所以话题与主语并不相等,而主语只有当它需要突出时才具有话题身份,这时它既是主语又是话题。第三景颇语的主语在句子中能省略,而话题不能省略。这是因为话题是一句中强调的对象,不能缺少,而主语因为有句尾词指明其存在,可以缺位。第四从位置上看,景颇语的话题结构只能是话题在前、述题在后,不可移动;而主语和宾语的位置,一般是主语在宾语之前,但也可在宾语之后,有一定的灵活性。

总之,根据大量的语言事实我取得了以下几个新认识:(1)景颇语是一种具有话题结构的语言。话题结构由话题和述题组成,句子成分结构由主语、谓语、宾语等句子成分组成。二者的特点虽有部分交叉,但属不同的语法结构,是不同的语法范畴。(2)话题结构是适应语用的需要而产生的一种句法模式,严格说是一种“语用语法范畴”;而句子成分结构则注重句子成分的搭配,句子的构造。(3)在语法形式上,话题的标记是话题助词ko31,而主语的标记是句尾词。(4)话题的语序是“不可移动性”的,只能是话题在前,述题在后;而句子成分结构的语序则是“可移动性”,如宾语可移至主语之前。(5)景颇语的话题结构和句子成分结构是两个独立的、并重的语法系统,各有各的作用,不存在哪个优先,哪个是主体。这两个不同的系统在语用中融为一体使用。(6)景颇语的话题与汉语相比,二者既有共性,又有差异。共性是:二者都有话题结构,话题结构均由话题加述题组成。差异主要是:景颇语的话题结构也好,句子成分也好,都有其显性的语法标记;而汉语则相对缺乏。[4]

三

第三个例子是我从大量语料中获得关于藏缅语松紧元音历史来源的认识。

上世纪50年代,我刚刚大学毕业就参加了中国科学院少数民族语言调查第三工作队到云南调查语言,主要做哈尼语调查和哈尼文创制工作。由于松紧元音是哈尼语的一个重要特征,有丰富的现象,一下子就把我吸引了,使我对松紧元音问题有了浓厚的兴趣,成为我走进学术研究殿堂的第一个研究课题。当时,我的研究得到已故的时任第三工作队队长罗季光教授的热情支持,他多次提醒我要多收集语料,重视语言事实的积累。所以我在哈尼语方言的调查中很重视松紧元音语料的收集,积累了相当丰富的语料。每次到哈尼山寨调查哈尼语方言,我的注意力和兴奋点多集中在松紧元音上,总要弄清这个方言的松紧元音有哪些变异,有什么伴随特征,有哪些演变的迹象等。我先后发表了《谈谈松紧元音》、《哈尼语元音的松紧》、《藏缅语族松紧元音来源初探》、《藏缅语族松紧元音研究》诸文,这些论文对藏缅语的松紧元音进行了共时描写和历时演变的研究。由于这些成果所使用的语料大都是我自己亲自记录的,或经过我校对过的,所以现在看来都还靠得住。这说明语料的重要性。

有一件至今还难以忘怀的事要在这里提及,就是我在拟《藏缅语族松紧元音来源初探》一稿时,曾错误地使用了一份缅语也有“松紧”的语料,而且还把它看成是藏缅语族松紧元音来源的一种新类型。缅语的这一份语料,是一位会熟练使用缅语的景颇人热心提供给我的。他从小在缅甸长大,生活了几十年,会说流利的缅语,对缅文也很熟练。当时对他提供的缅语语料的真实性,我是相信的,但在论文即将发稿前再一次做语料核对时,不知是何原因,我突然担心缅语的材料是否有问题,立即找了在北京工作的几位土生土长的缅甸仰光人核对了语料,果然发现缅语仰光话只有清浊声母的对立而没有松紧元音的对立。于是我马上就把缅语松紧来源这一段抽掉,再一次对稿子做了修改,然后交给了《民族语文》编辑部,离编辑部发稿的时间只剩两三天。想起这件事,我至今还有点“后怕”。想想如果当时没有再做语言事实的核对,就这样发表出去,白纸黑字,后果会很严重,况且这篇论文是《民族语文》创刊号的约稿。后来,我仔细琢磨所用的缅语材料为什么有问题,才知道是语料提供者虽然熟悉缅语,但从小会自己的母语,在掌握第二语言时容易受到母语的干扰,把音节中清浊声母的对立,都读成松紧的对立。这是一种“中介语偏离目的语”的现象。虽然语料提供者十分坚信自己的发音是对的,但实际上与作为第一语言的母语是有差别的。[5]

四

我举以上三个例子,无非是要说明做语言研究如何对待语料不是一件简单的事,语料的重要性谁都懂,但要掌握好却不易。

语言学研究是以探索语言规律为目的的。对新的语言现象的科学认识,往往先是从发现少数语言现象开始的,从少数语言现象中得到最初的“灵感”,然后进一步扩大事实,从中提取带有规律性的认识。但语言事实究竟要扩大到什么范围才够得上总结规律,要掌握这个分寸很不易。做研究的惯例往往是,当发现了少量新的语言事实时就想总结语言规律,就想发表新的成果,但这样做,其结果可能立得住,也可能很快就会因语言事实的扩大而被推翻。当然,不是说任何创新的研究都非要等到相关的语言现象都摸清后才发表新的见解。所以,语言事实的多数和少数,主线和例外的关系如何辩证地处理好,常常是语言学家面临的困境。

做语言研究所依靠的事实不可能都是自己收集的,摸过的所用的第二手材料怎样检验其可靠性?在我国语言的比较研究中,我们不时见到有的作品就是因为用了错误的第二手材料而得出了错误的结论。

做学问要谨慎,要尽量多地掌握事实后再说话,不要手无本钱就说大话,这是语言研究中所必须强调的,但是,由于语言的复杂性,即便认真地做了语料的收集,谨慎地做了规律的探讨,也不可能百分之百都准确无误,所以我认为,一个有作为的语言学家,应当具有时时修正自己观点的品质和勇气。

——针对对外汉语语素教学构想