含山凌家滩红烧土块建筑技术成因及社会意义考析

郑 宏

(含山县文物管理局,安徽 马鞍山 238100)

1 我国史前建筑技术的演变及凌家滩红烧土块建筑的技术革新

众所周知,土木结构建筑是我国传统的核心建筑类型,在建筑史上一直占据着主导地位,这与我国史前地理条件及自然环境是密不可分的。在黄河流域,由于有着广阔而又丰盛的黄土,黄土的可塑性强,加之树木丛生,从而出现了地穴式、半地穴式建筑结构,最终演变成地面及夯土台式建筑,其建筑技术虽不断创新,但始终未脱离以土木为主的建材。在南方,由于河网纵横,森林茂密,因此南方史前建筑结构多由巢穴式演变成干栏式建筑,以适应南方多水、低洼潮湿的地形和气候,但建筑形式仍以土木为主。而在两河流域的古埃及,却多为大型石构建筑,罕见土木建筑,这与当地沙漠气候和多产石矿有关。由此可见自然环境与矿产资源两大要素在很大程度上决定了建筑的形式和风格,这与我国史前流行土木建筑是相对应的,说明了我国史前建筑风格具有一定地域性。

我国史前土木结构建筑都由基础、屋身及屋顶三部分组成,新石器时代早期,墙体结构多为木骨泥墙,即“以树木枝干为立柱,再用枝干横向扎结成架,其间填以苇束等轻质材料,然后两面涂泥做成的墙体。”[1]木骨泥墙立柱承载屋盖的重量,泥墙起填充及维护的作用。如裴李岗文化、仰绍文化时期的半穴式建筑墙体多为木骨泥墙,但到了新石器时代中期,出现了人为的烧烤泥墙,渐而发展为烧烤数层红烧土墙。如流行于楚地江陵、枝石江、当阳一带的大溪文化红烧土墙,墙体烧烤均匀、透彻,烧成温度较高,有的可达1000度。中国国家博物馆李文杰先生在考察枝江县的关山庙与宜都县的红花套的大溪房址时,就谈到无论墙壁(木骨泥墙)、居住面、火塘或灶等都有普遍而又均匀烧烤的迹象,比中原地区仰绍文化的房址烧得更透,这些红烧土房的成因很值得研究[2]。内蒙古、甘肃、陕西等地区亦有一些红烧土房遗迹发现。到了新石器中晚期,在中原地区和淮河流域逐渐出现了红烧土排房建筑,如在安徽蒙城尉迟寺、郑州大河村、淅川下王岗等地均有发现。尽管如此,这些变化对建筑技术来说只是一个由简易到复杂的过程,(即:烧烤简易墙体演变成烧烤多层墙体,烧烤单个房屋演变成烧烤规模较大的排房)并没有产生质的变化。然而就在这个时候,在长江流域下游的凌家滩,一种新型的建筑材料——“红烧土块”横空出世了,这种由人工制作土胎,再入窑进行烧造,其工艺复杂、技术指标更高,表现在选材、工艺、温度、吸水率、硬度等方面均有技术上的创新,是建筑材料的一大创举,从而推动了建造技术发生了质的变化。正如在 《五千年前陶质建材的测试研究》[3]一文指出:通过专家测试,确认红烧土块为粘土矿物,烧成温度约800度~1000度,物理性能与砖质建材较为接近。文章还通过了对凌家滩红烧土块、安徽涡阳县正殿乡宫殿遗址汉砖、安徽凤阳明皇宫城墙明砖及现代砖等实验样品,从吸水率与抗压、X衍射物相、差热与热膨胀、X射线荧光光谱等方面进行分析,得出凌家滩红烧土块与其它历史时期的砖样相比,其内层的最大抗压强度、吸水率与现代砖已十分接近,且明显优于明砖,可推测为砖的雏形。李乃胜先生在其博士论文《我国新石器时期建筑中的几个重要问题》[4]谈及凌家滩红烧土块建筑烧成温度950度,系窑内烧制而成。由上可见凌家滩红烧土块系人为精心制成,其工艺先进,非一般红烧土墙体可比,在建筑技术上是一大突破。正如中国建筑学会建筑史学分会理事长杨鸿勋先生认定凌家滩红烧土块属人类有意识加工的建筑材料,是中国人类建筑史上的第二次革命,是现今我们所用的各类砖的祖先。后来,随着建筑技术的进一步发展,在龙山文化及商周时期相继出现了土坯、土坯砖、空心砖、条形砖等,如在河南汤阴县白营龙山文化遗址、河南淮阳县平粮城内龙山文化一号遗址及安阳市后岗遗址龙山文化晚期房基F8、F12、F15、F18的墙体,均用土坯制成,其中河南汤阴县遗址出土的一种摔打成的土坯砌块,如同陶坯[5],与凌家滩红烧土块制法相似,推测应是受凌家滩红烧土块技术影响所致。在河北藁城台西发现的商代中期土坯砖[6],其经过高温烧制,坚硬如石,与现代砖技术指标相差如几,可见土坯与土坯砖烧制规格较高,工艺较为讲究。但笔者推测,后来的土坯及土坯砖的制作工艺应是以凌家滩红烧土块建筑技术为基础,表现在吸水率、抗压强度、硬度、温度等方面,两者均相差无几,仅是在用料、造型等方面有一定的差别,如土坯及土坯砖型制规整,多为长方体、方体等,而红烧土块则为不规则形。综上所说,凌家滩红烧土块应是史前建筑材料和技术的一次革新,是当时生产力有了较大的提高,物质生活得到进一步改善,社会分工更加明确,出现了一批专门从事建筑的能工巧匠,从而促进了建筑材料和技术的不断创新,具有划时代的意义,可谓是“前无古人”。

2 凌家滩红烧土块建筑技术的内部成因

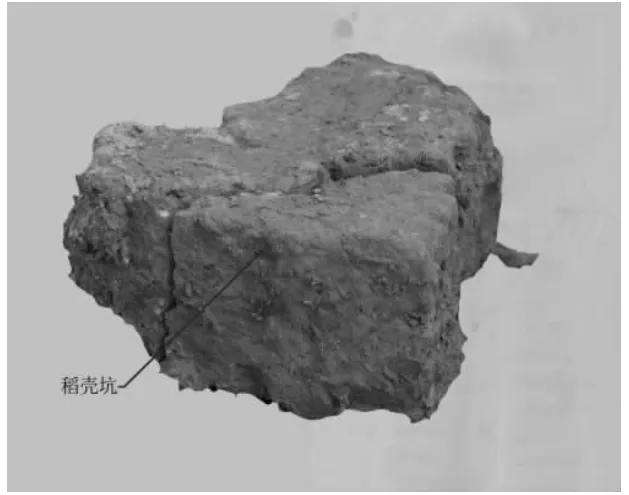

凌家滩用红烧土块材料修建的建筑位于祭坛与居住区之间,面积大,计约2700平方米,分布范围南北长90、东西宽33米,厚度约1.5米,且在红烧土块建筑内置一水井,井上层完全是用红烧土块圈砌而成的。土块选料均为粘土,并由人工反复摔打,经高温烧制而成,成品颜色多样,一般呈鲜艳的砖红色、黄色,少数因火候不同而呈玫瑰红色、黄褐色、炭黑色,质地坚硬,另外还有少量呈青砖色,据分析应为烧制过程中淋到水发生氧化还原反应而形成的。土块多呈不规则形,大小不一,尺寸一般在15-20厘米,大多数红烧土块断面可见大小不等的草秸和稻壳痕迹,可能是在拌泥时使用其加强土块湿坯强度。专家通过对红烧土块进一步观察,发现在部分红烧土块表面存在一层粘结土样,对两者进行物相组成及化学成分测试,结果表明两者在结构成分上具有明显的差异性,应分属人工制作的两种建筑材料,其中粘结土样内拌有红烧土颗粒,助溶器含量明显高于红烧土块,应是人为制作的一种起粘合和承重作用的建筑材料,确证了红烧土块建筑为大型建筑。这两种材料相结合的建筑方式的出现,说明当时建筑技术的先进性,也反映了人类社会的文明程度[4]。

经专家的细心观察及科学测试,总结出凌家滩红烧土块的基本特征如下:

1.质地:均用粘土烧制而成。

2.制法:为手工反复摔打成坯,在摔打的过程中,在坯中添加了一些草秸和稻壳,以加强坯的强度及粘结度。

3.形状:为不规则的团状,细分近似有椭圆形、圆形、方块形等,大小不一,尺寸一般在15-20厘米。

4.温度:约800-1000度,应有专窑进行烧制,有些红烧土块显示青灰色,推测为使用还原焰烧造所致。

5.色泽:多为砖红色和黄色,少数为玫瑰红、黄褐色、炭黑色,极少数为青灰色。

6.吸水率较低,抗压强度、硬度均较高,与现代砖相差不大,笔者在遗址现场随意取一红烧土块进行摔打,很难将其砸碎。

7.红烧土块与其表面的粘结土样成分不一,功效不同,反映当时红烧土块建筑材质的讲究,非一般普通建筑可比。

综上,从红烧土块本身的技术、工艺来看,是相当先进的,其建筑技术、烧造水平均亦是独一无二的。

正如前文所提,专家通过对蒙城尉迟寺烧土排房在吸水率、抗压强度和烧成温度进行测试,发现沿同一截面的各层红烧土三者之间呈现一定的相关性,从而表明由多层红烧土组成的墙体应为逐层烧烤形成[4]。其与简易的烧烤木骨泥墙相比,建筑技术更加进步,墙体更加坚固,吸水率较低,但与凌家滩红烧土块建筑技术相比,其烧烤排房的墙体未经人工精心制作,程序较为简易,只是用草拌泥涂抹以后进行烧烤,不象凌家滩红烧土块选料精细,经人工摔打成块状坯,再入窑烧制而成,其烧制均匀,火候甚高,烧结透彻。在物理性能方面,红烧土块吸水率更低,抗压强度更高[4]。再如河南汤阴白营龙山文化晚期遗址出土的土坯,可分为三种:一种摔打成坯的砌块,如同陶坯;一种是厚度基本相同但长短规格不一,推测为切割而成的坯块;再一种是用模具逐个成相同规格的坯块[5]。前文已提第一种土坯受凌家滩红烧土块工艺影响较大,未有太大变化。但第二、三种土坯,型制更加规则化,出现了较多的长方形、方形土坯,在红烧土块建筑技术的基础上,工艺更加先进,再到后来的河北藳城台西商代中期聚落夯土墙土坯砖,西周早中期烧制而成的空心砖、条形砖,乃至现代砖,其用料、工艺、烧造技术在一定的程度上应受到红烧土块的影响,只在造型、制作工艺精细方面,商周建筑技术更加先进,造型更趋于标准化。如红烧土块与周砖相比,质地相同,均为泥质陶,选用粘土制成。制作方法均用手制,但红烧土块为手工摔打而成,而周砖似用陶拍之类的工具刮削过。形状:红烧土块为不规则的团状,厚度在15-20厘米。而周砖为长方形空心、条形状,厚度在4.3-6.7厘米。纹饰:红烧土块均为素面,而周砖雕饰精致,有绳纹、几何纹等,仅背面较为粗糙,可见周砖虽在工艺、纹饰、形制有所变化,但受红烧土块建筑技术的影响是显而易见的,从而进一步说明,凌家滩红烧土块建筑技术具有革命性、前瞻性,应为名符其实的砖雏形。再者,与现代砖相比,其用料、工艺、火候等其它指标均相差无几,只在模块化、精细化等方面略有差异。

3 凌家滩红烧土块建筑材料技术外部成因

3.1 从红烧土块建筑所处位置的重要性角度分析

凌家滩遗址位于安徽省含山县铜闸镇凌家滩村,其分布范围东西长约1500、南北宽约500米,总面积约160万平方米,是长江下游巢湖流域迄今发现面积最大、保存最完整的新石器时代聚落遗址,距今约5300~5800年。遗址北枕太湖山,南临裕溪河中段,地形北高南低,呈缓坡状,主要遗迹有祭坛、墓地、红烧土块建筑、居住区等,祭坛与墓地处于遗址的最高程,祭坛呈南北向长方形,墓地分布于祭坛周围,其中贵族墓处在祭坛的南部,中小型墓葬多在祭坛的西部及北部,海拔高度约20.0米。居住区分布于临近裕溪河的一条长带形滩地上,海拔高度6.7米。凌家滩红烧土块建筑位于祭坛与居住区之间,海拔高度为13~15米,为次高程。从地理位置角度来看,红烧土块建筑地势较为显要,处于凌家滩中心区域,虽与祭坛位置相比,地势稍底,地位亦稍逊一筹,但从遗址总体位置来看,其地位应不低,虽然具体为何种性质及功能的建筑,目前还不明了,但从位置和选择红烧土块为建筑材料以及烧制红烧土块所需大量的人力、物力来推测,决非一般普通建筑可比。

3.2 从红烧土块建筑规模及结构来分析

红烧土块建筑规模极其宏大,堆积较深,且附置一红烧土块井。虽全貌未完全揭露,但从其规模来看,推测其结构较为复杂。从目前发掘结果来看,凌家滩红烧土块建筑与水井应为一整体。对于建筑的功能与性质,虽不甚明晰,但从较多学者的分析来看,似为举行大型象征性活动所设。如中国建筑学会建筑史学分会理事长杨鸿勋先生认为是由红烧土块大面积铺装的聚落广场,或是大型建筑,工程质量相当高,为国内首次发现[7],也有其他学者认为是神庙、神殿。因此,笔者认为该大型红烧土块建筑,其规格高,应为少数特权阶层所拥有,其建筑材料——“红烧土块”属人工精心烧制,非一般普通平民所能享用,正如晚期官窑烧造御用瓷器一样,专为特权阶层所享有。因此,从建筑规模及结构角度来看,亦可反映出红烧土块建筑技术的精湛,非普通建筑可比。

3.3 从聚落的地位及规模角度来分析

凌家滩聚落规模宏大,非一般中小型聚落可比,其地势极为显要,处于太湖山支岗的南麓,东、西、南三面环水,南临裕溪河,北有太湖山做屏障,对外防御效果甚好,即为当时的风水宝地,且在太湖山及周边山脉蕴藏着丰富的天然玉石矿及珍禽野兽,为凌家滩先民采矿及涉取猎物提供了极大的便利,大面积的滩地适合农业耕作,水源充沛,极易适应凌家滩先人居住与生活,其与周边地形相比,真所谓“形胜之地”。从多年来安徽省文物考古研究所对周边 (即巢湖流域、肥东、全椒、太湖山一带)遗址调查的结论来看,凌家滩聚落应为一座中心聚落,既有神圣的祭坛、高规格的墓地、巨型红烧土块建筑、大面积的居住区、带有天象色彩的巨石区、专业化的玉石作坊区,又出土了大量的精美随葬品,特别是功能复杂的玉礼器。由此可见凌家滩聚落规模大、地位较高,遗址内的祭坛、墓地、红烧土块建筑、作坊区、巨石区及玉礼器均带有浓厚的原始文明色彩。处于岗北最高程的祭坛,地势高耸,其北依太湖山,南俯红烧土建筑区、居住区及裕溪河,有一种“君临天下”之感,体现了祭坛的高贵、尊崇。红烧土块建筑处于次高程,即祭坛与居住区之间,地势仍尤为重要,这与其规模及结构是相称的。因此,笔者认为凌家滩遗址作为一座中心聚落,与其周边年代相同的中小型聚落,形成一个较大的聚落群,且以凌家滩聚落为中心据点,呈现拱卫之势。因此,在这样的背景下,加之红烧土块建筑所处地势的显要,足见红烧土块建筑的高规格性,反应在建材方面亦应有较大的讲究,从而进一步印证红烧土块建筑技术的先进性。

3.4 从社会生产力及物质力量的角度来分析

凌家滩聚落社会生产力较高,其祭坛、红烧土块建筑规模巨大,做工讲究,规格较高,实施并完成这一大型工程必须具备一呼百应的组织者和大量的人力、物力及一批能工巧匠,说明当时社会贫富差距较大,社会阶层进一步分化,农业生产有了较大的发展,产生了不同的社会分工。如我们在红烧土块中,发现其内夹杂着许多炭化的稻壳。在出土的墓葬随葬品中,发现有大量陶杯、鸡形陶壶、玉豕、玉猪,从而印证了稻作农业的发达,带动了禽畜养殖业的发展。在纺织业方面,出土了与其相关的陶纺轮、冠帽、玉人腰带,说明了纺织业的兴盛,总之,凌家滩先民的社会分工应较复杂,特别是玉石手工业发展尤为突出,我们在凌家滩遗址五次发掘中,共发现了60多座墓葬,其中不乏大型贵族墓葬,出土文物约2000多件,仅玉器数量便达到1000多件,可见玉器工艺的发达,故有学者称凌家滩文化为玉文化,其玉器质地、种类及功能甚为复杂,是全国三大史前玉器制造中心(凌家滩玉器、红山玉器、良渚玉器)之一,特别是出土的一些带有宗教色彩的玉器,在全国极为罕见,可称之为凌家滩式玉器,如玉鹰、玉版、玉龟、玉龟形器、玉签、玉龙、玉人(分为站立玉人与蹲坐玉人)等,其琢玉工艺在当时来说是最先进的,与红山玉器相比,有过之而无不及。所代表的宗教祭祀文化:从低级的自然崇拜演变为高级的人神崇拜,反映了凌家滩先人思想进一步解放,社会生产力进一步发展,文明的曙光即将到来。综上,可见凌家滩聚落社会生产力较为发达,物质力量强盛,表现在建筑业、农业、玉石手工业、家畜养殖业等方面,特别在建筑业方面,出现了大批的烧造土块及大型红烧土块房能手,建筑技术甚为发达,退去了红烧土墙的时代,迎来了红烧土块建筑的革新。因此笔者认为红烧土块的烧制成功,离不开发达的社会生产力,离不开社会的复杂分工,也离不开社会丰富的物质力量。这既是社会生产力发展的结果,亦是人类追求社会文明的结果。

4 凌家滩先进的红烧土块建筑技术体现的社会意义

凌家滩红烧土块建筑规模大,其附置的红烧土块井,反映了凌家滩先民用水技术的先进,与新石器早中期的土井相比,建造技术更进一步。特别是红烧土块建筑,厚度达1.5米,工艺精湛,规格高,再结合神圣的祭坛、大型贵族墓地及较多的精美玉器来看,凌家滩聚落已出现了少数特权者,如巫师、氏族酋长、军事首领等,大型红烧土块建筑很可能用于祭祖、拜神或举行其他大型聚落活动,其结构应较复杂,由于发掘面积及条件的限制,全貌未能完全揭露,但我们有理由相信,营造这一高等级的大型建筑,不仅要有较多的能功巧匠,而且还有大量的人力、物力。因此,没有较高的社会生产力和强盛的物质力量是难以完成的,可见当时社会分工较为复杂,阶层分化严重,私有制进一步加剧,已渐脱原始公社时代,社会文明近在咫尺。

5 结语

综上,我们可以看出凌家滩红烧土块建筑技术是相当发达的,在当时来说是一大创举,其技术的先进性是独一无二的,虽然在先秦文献中未发现砖的称谓,但其与现代砖的工艺相差无几,应称之为红烧土块砖,其吸水率低,抗压强度、硬度、温度均较高,经人工反复摔打成坯,再经专窑烧造而成。相对于新石器早期地穴、半地穴式木骨泥墙、烧烤简易红烧土泥墙、多层烧烤红烧土泥墙建筑技术具有较大的创新性,与后期龙山时代土坯、商代土坯砖、周代空心砖及条形砖工艺较为相似,可为现代砖之雏形。我们再从红烧土块建筑技术内外部成因来看,既有其内部工艺、建造技术的变化,又与外部当时社会生产力的较快发展有关,内部成因是其决定因素,外部成因是其促进因素。同时,我们通过对红烧土块建筑技术内外部成因的分析,得出这样一个结论:即红烧土块建筑技术的先进性体现了一定社会意义。由于红烧土块建筑规模大,做工讲究,非普通建筑可比,专家推测为大型建筑广场、神庙或神殿,可见其社会意义非同寻常,或用于祭祖、拜神等大型宗教活动,说明当时社会分工较细,阶层分化加剧,这些都与出现大型祭坛、贵族墓葬及精美玉石器是相吻合的,加之发现的作坊区、巨石区及居住区,从而形成了诸多社会文明因素,最终把凌家滩原始社会推向文明的门坎。凌家滩聚落规模巨大,地势显要,三面环水,周边资源丰富,背枕太湖山,南临裕溪河,有着北玄武、南朱雀的风水气象,周边分布着数个小型聚落,形成一个规模较大的聚落群,且对该中心聚落呈拱卫之势,足见凌家滩聚落地位的显要,也说明了中心聚落的社会生产力的先进及物质力量的丰盛,总之,红烧土块建筑技术的发达与社会文明是切切相关的,相辅相成的。也只有踏入文明社会门坎的中心聚落,才能创造出这技术先进的红烧土块建筑。

红烧土遗迹

红烧土块垒砌的水井

红烧土块

[1] 郭宝发.中国早期建筑的地基地面处理[J].文博,1990,(5).

[2] 李文杰.大溪文化房屋的建筑形式和工程做法[J].考古与文物,1998,(4):38.

[3] 李乃胜等.五千年前陶质建材的测试研究[J].文物保护与考古科学,2004,(2).

[4] 李乃胜.我国新石器时期建筑中的几个重要问题[D].合肥:中国科技大学,2006.

[5] 方西生,孙德宣,赵连生.河南汤阴白营龙山文化遗址[J].考古,1980,(3).

[6] 唐云明.藁城台西商代遗址[J].河北学刊,1984,(4):74-77.

[7] 张敬国,杨竹英.凌家滩发现我国最早红陶块铺装大型广场[N].中国文物报,2000-12-24(1).