从券书到契纸

——中国传统契约的物质载体与形式演变初探

王旭

(上海立信会计学院文法学院,上海201620)

从券书到契纸

——中国传统契约的物质载体与形式演变初探

王旭

(上海立信会计学院文法学院,上海201620)

在中国传统契约的发展史上,出现了一个从券书(竹木契约)到契纸(纸质契约)的重大形制变化。物质载体的根本性转变,还伴随着契约书写形式的明显变化。由于纸契具有独特的征信功能,无须采取券书合验的方式,唐代以后绝大多数的契约为单契,其中卖契又占据主流地位。这部分归因于契约双方经济地位的不对等,另外,唐代的土地交易法令也对卖契形式的确立起到重要作用。考察中国传统契约的形制变化,有助于避免以西方契约理论盲目套用于传统契约的不当做法。

券书;契纸;合同;单契;卖契

一、引言

在中国传统社会,契约在日常生活中占据非常重要的位置,举凡重要的民事关系,不管是财产关系还是人身关系,如买卖、借贷、典当、婚姻、继承、分家析产等,几乎都有契约的参与,且最终体现为契约关系。因此,契约无疑是中国古代民事法律中的重要研究对象。然而,关于中国古代契约的发展历程,其种类和形式的流变,尚还存在不少需要厘清的问题。尤其是近代以降,随着西方法学知识体系的引入,以西方合同法理论去解释中国古代契约的现象日趋普遍,又造成了一些概念上的混淆和生搬硬套的情况。因此,细心爬梳史料,探究中国古代契约相关概念、形式的流变过程,有助于认清古代契约的本来面目,也有助于思考如何在现代化情境中有效对接古代的契约知识和理念。

在对中国古代契约的既有研究中,对契约内容关注较多,而对其外在形式(包括物质载体、格式等,习称“形制”)的关注相对较少。本文在既有研究的基础之上,进一步关注传统契约的形制问题。在传统契约形制的发展历程中,一个重大的名物分野是契纸代替券书。这一改变直观地体现在人们对于契约的一般称谓上:在唐之前,立契人习惯上称契约为“券”,如“立券”、“知券”;但是至初唐时期,“契”取代“券”成为契约的一般用语。对这一重要变化的原因、过程及意义,学界作了一定的探索①如法国学者童丕认为:“这是贞观十四年攻灭高昌的唐朝军队带来的新词,这个新词是在帝国再次统一和法律重新修订后确立的。”(童丕:《敦煌的借贷:中国中古时代的物质生活与社会》,中华书局2003年版,第5页)。美国学者韩森认为,这反映了政治体制转变带来的变化。(韩森:《传统中国日常生活中的协商:中古契约研究》,江苏人民出版社2008年版,第31页。),但仍有待进一步深入,如:物质载体的变化如何导致契约称谓的变化?单契如何成为传统契约的主流?卖契又如何成为传统契约的普遍形式?在传统契约的发展史中,官方的法令制度对其产生了什么影响?对以上问题的探讨,相信对传统契约研究的深入有所助益。

二、从券书到契纸的过程及原因

在古代中国,契约的称谓不一。据《周礼》记载,契约的称谓有券、约、契、质要、约剂等,其形式则是判

书[1]107。这些契约一般由两部分组成,使用时通过合券的方式进行验证,即所谓“凡有责者,有判书以治则听”,而“判”,就是“半分而合者”(《周礼·秋官·朝士》)。至东汉时期,“券”成为一种较常见的契约概念,以致时人用它来注释先秦时期的相关用语。如郑玄为“质剂”作注时说:“质剂者,为之券藏之也。大市人民马牛之属,用长券;小市兵器、珍异之物,用短券。”(郑玄、贾公彦:《周礼注疏》,载《四部备要本》卷十五)

至于“契”,《说文解字》解为“大约”。段玉裁注:“约,取缠束之义。”后郑云:“书契谓出予受入之凡要。凡簿书之最目,狱讼之要辞,皆曰契。”[2]493可见,“契”在东汉之前是“约”的一种,且运用较为广泛,其主要功能是对当事人起到约束的作用,并在发生纠纷时充当证据。

今人对“券”与“契”的区分往往不甚清楚,常混为一谈,其实,在古人的观念中,二者是有较明晰的区分的。南朝刘勰在《文心雕龙·书记》中对“契”与“券”做了区分:“契者,结也。上古纯质,结绳执契。今羌胡征数,负贩记緍,其遗风歟!券者,束也。明白约束,以备情伪,字形半分,故周称判书。古有铁券,以坚信誓,王褒髯奴,则券之楷也。”[3]459从这一说法来看,至少在南朝时的汉文化地区,在人们的观念中,“券”书与“契”书是有着明显区别的。“券”的形象仍是“字形半分”,渊源于传之久远的周判书、铁券之类;而“契”在人们的心中是“结”,是标记,更注重征信的功能。

认识这一差异,对我们理解唐人对契约的称谓改“券”为“契”有所帮助。

从传世材料看,在三国西晋时期,契约的书写还在使用竹木简,如长沙走马楼发现的《吏民田家莂》[4]。约从公元3世纪开始,纸张在书写中开始被应用①根据日本学者池田温的考证:“纸的发明可溯至前汉,直到后汉才稍稍扩大其使用,而当时书写材料的主流,依然是简牍布帛。大体3世纪的魏晋时代,是处于简纸并用的过渡期,及至东晋十六国以降,一般才成为纸的时代。”(池田温:《中国古代籍帐研究》,中华书局2007年版,第42页。)另,据日本学者富谷至先生的说法,古纸最初的用途是作为包装材料使用的。(富谷至:《木简竹简述说的古代中国——书写材料的文化史》,人民出版社2007年版,第4~11页。)。随着纸在契约书立中的使用,逐渐发展出一些发挥纸张特性的书立特征,如篇幅加长、画指、打手模、脚模以及印章的使用等。

我们可以从两件吐鲁番地区出土的纸质契约文书来观察这一变化。文书一:

承平八年(450年),岁次己丑,九月廿二日,翟绍远从石阿买婢壹人,字绍女,年廿五。交与丘慈锦三张半。贾(价)则毕,人即付。若后有何(呵)盗仞(认)名,仰本主了。不了部(倍)还本贾(价)。二主先和后券。券成之后,各不得反悔。悔者,罚丘慈锦七张,入不悔者。民有私要,要行二主,各自署名为信。

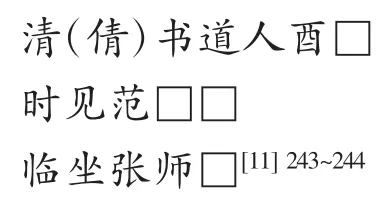

券唯一支,在绍远边。倩书道护。[5]187文书二:

总章元年(668年)六月三日,崇化乡人左憙交用银钱肆拾,顺义乡张潘槌边取草玖拾韦。如到高昌之日不得草玖韦者,还银钱陆拾文。如身东西不到高昌,仰收后者别还。若草好恶之中,任为左意。如身东西不在者,一仰妻儿及保人知(支)当。两和立契,获指为信。如草□高昌□。

钱主左

文书一为承平八年(公元450年)制作②对于该件契约的年代有450年或509年之说,前者更为可信。参见张传玺:《中国历代契约会编考释》(上册),北京大学出版社1995年版,第86页。,“承平”是北凉的年号,属于南北朝时期;文书二为总章元年(公元668年)制作,“总章”为唐高宗年号。通过比对,可以发现两契已经存在明显差异。一是称呼上的变化,前者依旧称为“券”,而后者称为“契”;二是契约尾部落款处的变化,前者极其简约,后者则要复杂得多,参与签订契约的包括当事人、保人以及同伴人等。

“券”,就其通常的形象来说,由两支分支券构成,使用时需要把两支分支券合在一起进行勘验。但是

文书一中所谓“券”已经脱离了这样的物质前提,大大不同于竹木券书。另外,文书一中明确记录“券唯一支,在绍远边”,意味着这一文书只由当事人一方持有,与传统券书双方均持有相比发生了很大的变化,有学者甚至认为这是契纸单契的开始[7]86。

物质载体方面的根本性变革,也为契约的书写形式带来了巨大变化。相比券书所用的竹木简来说,用于契约书写的纸张具有显而易见的优势。首先,纸张非常轻便,折叠起来体积很小,易于保存和携带,其书写的内容可以很多,不像制作券书那样因篇幅局限而尽量使记录简要,因此,它可以详尽地记录交易情形,提供完整的交易信息,从而保证在勘验时无须过多地借助旁证。其次,较之竹木简,在纸张上人为涂改的痕迹更加易于辨认①据《名公书判清明集》中“伪作坟墓取赎”条记录,即使有相对高超的涂改技巧,也往往会被官厅唤上“书铺”的专业人员予以有效的辨识。(中国社会科学院历史研究所宋辽金元史研究室:《名公书判清明集》,中华书局1987年版,第319页。),因而契纸可以在物料上独立完成征信功能,而无须像竹木简所书券书那样要求两个分支券合在一起来进行勘验。从隋唐时期的敦煌契纸可见,当时已经发展出了一套不同于券书的标记手段与勘验方法。

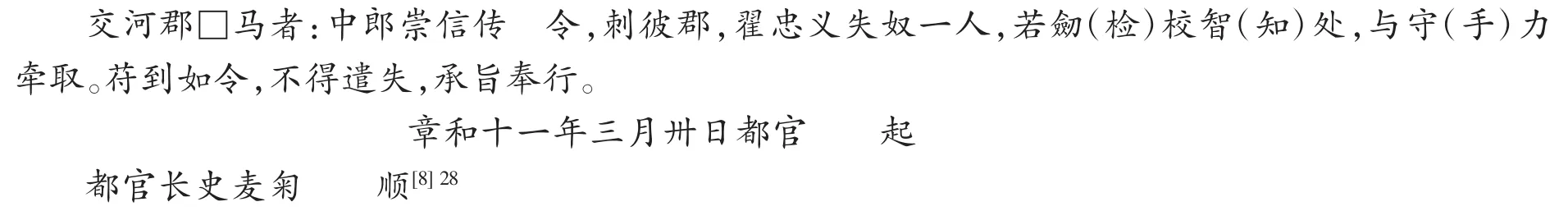

尽管在物质载体方面发生了从券书到契纸的根本性变化,但是相关文书的称谓变化仍然存在一定程度的延后性。如在南北朝时期的西北边陲,在一定程度上还保留着汉晋文书的称呼,无论公、私文书均习称为“券”,但“券”已名不副实。这一现象,可以从《吐鲁番出土文书》所载“都官下交河郡司马主者符为检校失奴事”中得到佐证:

这一官文书为纸质,但是自称为“符”。据《说文解字》,符为“信也,汉制以竹,长六寸,分而相合”[2]191。据此可知“符”也是“券书”。与此相似,在高昌契纸中,尽管制作的素材和手段已经不再是真正的“券书”了,但“两和立券”或者“先和后券”的说法依然常见。

不过,总体而言,随着契约的载体由竹木简变为纸张,“券”的称谓也逐渐因名实分离、不切实际而淡出历史舞台,而“契”则因其强调约束之本质及其适用对象的弹性,而逐渐成为契约的一般称呼。

三、为何单契与卖契成为纸契的主流

在汉代及以前,契书的形制特点是制作两份,其目的是在发生纠纷时,可通过将两份契书合在一起的方式,来证验契约内容的真实性。然而,在魏晋以后,纸的普及不仅使契书的物质载体发生了根本性的变化,而且也使契书的形式发生了重要的变化。

纸质契书可以分为两类:“单契”与“合同”。单契,即只有一份契约文书,由当事人一方持有。“合同”是书写两份或多份内容相同的的契书,将尾部合并,骑写“同”或“合同”等字样,并由当事人各自持有一份。应该说,合同在一定程度上保留了书券的特征。但是,从传世契纸看,单契才是传统契纸的常态。根据俞江的统计,张传玺先生《中国历代契约会编考释》一书收录宋代以后的契书998件,其中合同75件,仅占7.5%;田涛等先生编辑的《田藏契约文书粹编》收录明清两代契约近千件,其中合同仅24件[9]136。

为什么与券书更为类似的合同应用得较少,而单契应用得较多?这是一个非常值得探究的问题。

从契约的功能来看,最主要的功能当属征信功能,即证明当事人之间相应民事关系的真实存在。前文述及,由于契纸在物料方面可以独立完成征信功能,因而无须像券书那样通过勘合来进行验证。此外,单契得以流行的另一个重要因素是“中人”制度的逐渐形成。中人在契约中最明显的作用,是充当缔约双方之间的中介。他参加契约签订的全过程,具有证人的资格,既可以证实契约成立的公开与公平,又对标的物的转移进行见证。此外,在当事人双方发生纠纷时,中人还起到调解的作用,有时甚至承担连带责任[10]。因此,中人制度的引入,大大地提升了契纸的征信功能,使勘合验证变得不再必要,因而促进了单契形式的广为流传。

如果说券书向契纸的转变最终采用了单契的话,那么单契是由买方还是卖方书写?又是由哪一方收

藏?这是契约制度需要进一步解决的问题。

纵观传世契约,从敦煌契开始(从唐宋之交开始),以卖方语气立契逐渐成为普遍的情况。若这种差异及其变化仅仅是个案的话,尚不足以说明问题,但是当卖契在唐宋及以后时代的契约中成为普遍现象时,就不能仅仅视为敦煌契的特有习惯了,而是说明传统契约在唐宋之间形成了新的书立规则。

我们可以比较一下不同时期的两则材料。材料一(吐鲁番契):

延寿五年(628年)戊子岁三月十八日,赵善众从得[廻]伯、范庆悦二人边□□城辛场地中舍地,得廻伯右地拾步,即交与银钱肆文;次范悦子边地拾步,与买价钱肆文。钱即日毕,舍地即日付。舍方二人方。东[诣]张客奴分垣,南诣善众场地分垣,西共赵海相坞舍分[垣],北共张延守坞舍分垣。肆在之内,长不还,短不与;车行人盗(道)依旧通。若后右(有)人河(呵)盗仞佲(认名)[者]仰本主了。三主和同立券。券城(成)之后,各不得反悔。悔者壹罚二入不悔者。民右(有)私要,要行二主,各自署名为信。

材料二(敦煌契):

宜秋十里西支地壹段,共柒畦拾亩。东道,西渠,南索晟,北武再再。未年(827年)十月三日,上部落百姓安环清,为突田债负,不办输纳,今将前件地出买(卖)与同部落人武国子。其地亩别断作斛豆斗汉斗壹硕陆斗,都计麦壹拾伍硕,粟壹硕,并汉斗。一卖已后,一任武国子修营佃种。如后有人忏扌厷识认,一仰安环清割上地佃种与国子。其地及麦当日交相分付,一无悬欠。一卖□如若先翻悔,罚麦伍硕,入不悔人。已后若恩敕,安清罚金伍两纳入官。官有政法,人从私契。两共平章,书指为记。

①此处的“母安年五十二”和下文“见人张良友”两段文字,在原契约中采用的是倒书形式。

材料一是吐鲁番契,材料二是敦煌契。两契之间存在诸多差异,除去时间、地点、标的描述、语言特色等差异,更大的差异在于立契的口气。材料一以买方口气书立,材料二则以卖方口气书立(这类契约以下简称卖契)。在唐代以后的传世契约中,绝大多数为卖契。

为什么卖契成为单契中的主要形式?这也是值得探究的问题。

从适用范围来看,单契主要适用于土地房屋买卖、典、租佃、借贷等民事行为。有学者敏锐地观察到,在这类民事行为中,当事人双方的地位实际上是不对等的。一般而言,卖方处于经济上的弱势地位,而买方处于经济上的优势地位。卖方出卖田地、房屋,往往是因为急需用钱、用粮,不得已而为之。因此,这类契书往往写有“钱粮紧急”等原因来表明卖方的真实意愿。此外,由于中国古代存在房屋、田地等祖产不能轻易出卖的观念,卖方在交易后有可能反悔,而买方通常是不会反悔的,因而双方存在信用“落差”,卖方由此有填补信用的义务,如寻找可靠的中人、出具契书等。因此,在单契中签名画押的,往往只有卖方一方[9]137。这样,由于单契的主要功能是约束卖方,因而成为由卖方出具并签字、由买方保存的卖契。

值得继续追问的是,为什么从唐代开始,卖契逐渐成为单契的主要形式?这一现象是否有其制度上的根源?考诸唐代律令制度,发现这一现象可能与唐代关于土地交易的规定有着极其紧密的联系。

《唐律疏议》“卖口分田”条规定:“诸卖口分田者,一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百;地还本主,财没不追。即应合卖者,不用此律。”[13]963该条规定是唐朝均田制度的法律表述。根据记载,均田制限制土地的自由买卖,因此在唐律中存在惩罚买卖“口分田”的条文并不意外。但是该律条的规定中,还包含另外一层意思值得注意,“即应合卖者,不用此律”。也就是说,在合卖的情况下,是不适用本条规定进行惩

罚的。何为“合卖”?根据“疏议”的解释:“‘即应合卖者’,谓永业田家贫卖供葬,及口分田卖充宅及碾磑、邸店之类,狭乡乐迁就宽者,准令并许卖之。其赐田欲卖者,亦不在禁限。其五品以上若勳官,永业地亦并听卖。故云‘不用此律’。”①关于唐代土地买卖契约的成立条件,可以参见霍存福:《再论中国古代契约与国家法的关系——以唐代田宅、奴婢卖买契约为中心》,《法制与社会发展》2006年第6期。可见,在某些情况下,唐人是可以将名下土地出卖的②在唐大历四年(769年)的敦煌县悬泉乡宜禾里手实中,可找到田地买卖的记录。参见(池田温:《中国古代籍帐研究》,中华书局2007年版,图录第87页。。在传世文献中,也可找到相关的记录。但是,当事人出卖土地须提供成契理由,以证明土地“合卖”。在材料二(敦煌契)中,就可以看到“为突田债负,不办输纳”这样的买卖理由。“合卖”的理由陈述,主要是为证明出卖土地具有正当理由,由卖方提出无疑较合情理。

有了符合条件的成契理由之后,当事人还应该以“申牒”的方式向官方陈述该次买卖,请求官府的批准。在唐令中有这样的规定:“诸卖买田,皆须经所部官司申牒,年终彼此除附。若无文牒辄卖买,财没不追,地还本主。”[14]561但这一条文中,并没有明确规定申牒的主体是买方还是卖方。那么,这一义务的履行主体是谁呢?

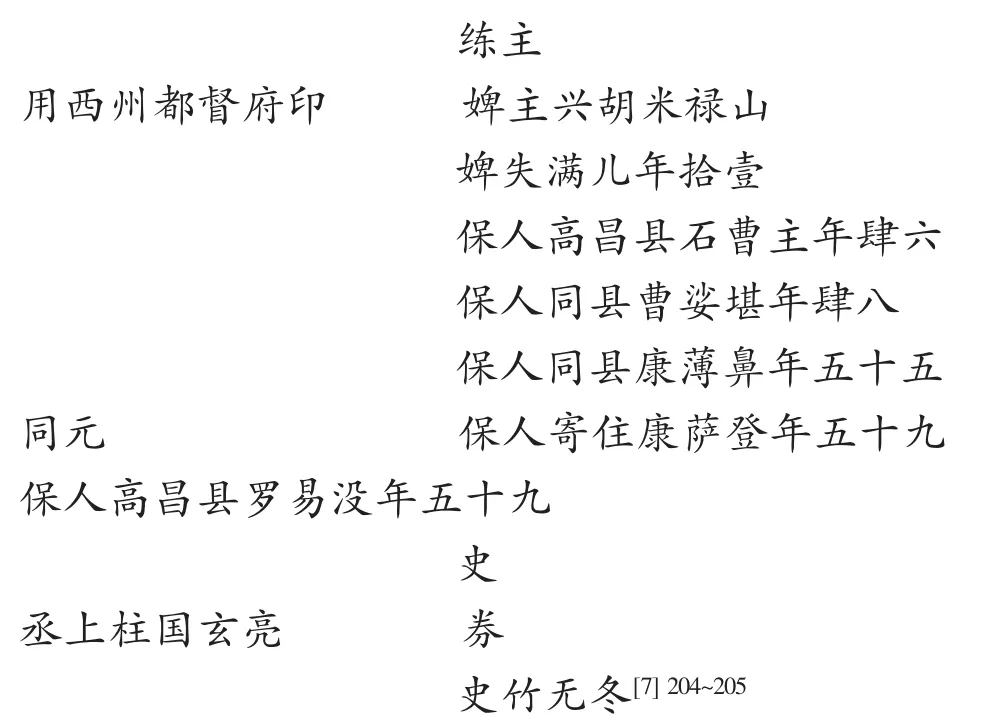

以下是一份唐代开元年间的市牒:

开元拾玖年贰月日,得兴胡米禄山辞:“今将婢失满儿年拾壹,于西州市出卖与京兆府金城县人唐荣,得练肆拾疋。其婢及练即日分付了。请给买人市券者。”准状勘责问口,承贱不虚。又责得保人石曹主等伍人,欵保不是寒良讠玄诱等色者。勘责状同,依给买人市券。

这是一份奴婢买卖市牒。可以看到,在这份市牒中,申牒人是卖主。尽管其交易的标的不是土地,但是它可以间接地证明,到部申牒的主体是卖方。

从唐代以后的传世契约看,唐代交易制度造成的契约书立规则有着深远的影响。在其后的契约中,几乎无一例外地都存在着卖方对成契理由的交代。尽管宋代以后从未恢复类似均田制的土地制度,但是成契理由成为了必不可少的契约要件。同时,由于唐代以后沿袭了投状申牒制度,并在实践中发展了卖方的问帐制度,因此在契约书立中,强化了由卖方书写并交由买方收执、卖方不再收执契约的习惯。总而言之,在传统契约的发展中,卖契成为唐之后契约的普遍形式。

四、结语

综上所述,随着纸张在传统契约书写中的应用,券书逐渐退出了契约生活,新的契约形象表现为契纸。在契纸的演进过程中,先民们以自己的实践选择了单契形式,并为满足制度性要求,又在单契书写中选择了卖契的立场。从表面看,契纸书立规则是因载体变化引起的书写习惯的变迁。但是在这种表象的深处,还可以见证两晋、南北朝时期传统文书的深层演化。

从传世文献看,文书在秦汉时期开始了公、私分野。但是文书的公私分立却不是一个一蹴而就的过程,尤其是私文书要达到有意识的独立发展,它需要一个过程。从长沙走马楼吴简看,契券与公文书还没

有完全分立,因此高敏先生认为《吏民田家莂》“具有土地租佃契约与收受输纳的凭证或收据的双重性质”[4]13。但是,也许是历史的巧合,文书的公私分立,与契纸制度的确立过程发生了叠加与竞合。“两(三)和立券”、“民有私要,要行二主”之类的写法,说明私契在南北朝时期获得了充分的发展空间,开始走向独立。

到了有唐一代,朝廷对公牍制度进行了规范化①(唐)李林甫《唐六典》(中华书局1992年版,第10~11页)“尚书都省”卷记录了唐代的公文制度,即:“凡都省掌举诸司之纲纪与其百僚之程式,以正邦理,以宣邦教。凡上之所以逮下,其制有六,曰:制、敕、册、令、教、符。凡下之所以达上,其制亦有六,曰:表、状、牋、启、牒、辞。诸司自相质问,其义有三,曰:关、刺、移。凡内外百司所受之事皆印其发日,为之程限:一日受,二日报。小事五日,中事十日,大事二十日,狱案三十日。……”(中华书局1992年版,第10~11页)另据裴燕生等学者研究(《历史文书》,中国人民大学出版社2003年版),公牍制度在隋唐达到了自己的成熟期之后,尽管在宋之后有了进一步的发展,并在明清达到了完备阶段。但是,公牍制度却从没有扩展到私契领域。,规范化一方面确立了公牍的主要范围与书立程式,另一方面则一定程度上排除了私契书立中的“公权力”干预。这从唐人私契写出“人从私契、官有政法”这样的独立性宣言可见一斑。据此,唐代制度也可以被看成是对传统契约独立性的树立,因为无论后世官府采取什么样的手段影响私契的书写,如南宋时期“标准”契约的出现,但官文书与“私约”的不同已经深入人心。《名公书判清明集》一书中的如下判词:“纵有私约,非官文书,更历年深,何所照据?”②中国社会科学院历史研究所宋辽金元史研究室:《名公书判清明集》,中华书局1987年版,第117页“漕司送许德裕等争田事”条。可资为证。

[附注]本文还得到了上海立信会计学院基金项目(14-1638-14-11)资助,特此致谢!

[1]张传玺.中国古代契约形式的源与流[M]//秦汉问题研究.北京:北京大学出版社,1985.

[2]段玉裁.说文解字注[M].郑州:中州古籍出版社,2006.

[3]范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[4]高敏.长沙走马楼简牍研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[5]唐长孺.吐鲁番出土文书:第一册[M].北京:文物出版社,1981.

[6]唐长孺.吐鲁番出土文书:第六册[M].北京:文物出版社,1981.

[7]张传玺.中国历代契约会编考释:上册[M].北京:北京大学出版社,1995.

[8]唐长孺.吐鲁番出土文书:第二册[M].北京:文物出版社,1981.

[9]俞江.“契约”与“合同”之辩——以清代契约文书为出发点[J].中国社会科学,2003,(6).

[10]李祝环.中国传统民事契约中的中人现象[J].法学研究,1997,(6).

[11]唐长孺.吐鲁番出土文书:第三册[M].北京:文物出版社,1981.

[12]中国科学院历史研究所资料室.敦煌资料:第一辑[M].北京:中华书局,1961.

[13]刘俊文.唐律疏议笺解[M].北京:中华书局,1996.

[14]仁井田陞.唐令拾遗[M].栗劲,王占通,译.长春:长春出版社,1989.

[责任编辑:李严成]

K20

A

1001-4799(2014)06-0086-06

2014-07-12

教育部人文社会科学研究青年基金资助项目:10YJC820113

王旭(1972-),男,辽宁辽阳人,上海立信会计学院文法学院副教授,法学博士,主要从事中国法律史研究。