从利益相关者角度构建海洋环境污染损害赔偿机制

羊志洪,李双建,周怡圃

(国家海洋信息中心,天津 300171)

从利益相关者角度构建海洋环境污染损害赔偿机制

羊志洪,李双建,周怡圃

(国家海洋信息中心,天津 300171)

当前,中国的海洋环境污染损害赔偿机制存在法律制度、执行措施不健全等问题。从利益相关者角度,界定并分析在完善这一制度中所涉及的各类利益相关者及其利益诉求与行为模式。通过探讨利益相关者之间的构成及相互作用机制,界定其对海洋环境污染损害赔偿机制所产生的影响。以此为基础,提出完善海洋环境污染损害赔偿法律制度及相关政策的建议以及维护这一制度有效执行的保障机制。

海洋环境污染损害赔偿;利益相关者;利益诉求;立法模式

1 海洋环境污染损害赔偿机制存在的问题

当前,在国家建设海洋强国战略大背景下,我国经济社会发展不断往向海方向拓展。然而,随着海洋的不断深入开发和利用,海洋环境污染损害问题不断突出。海洋环境污染损害赔偿是污染者承担法律责任并向污染受害者进行赔偿的重要法律机制。当前我国这一制度还存在一些重要的缺陷,具体来说,主要包括以下几个问题。

1.1 海洋环境污染损害赔偿权利义务主体缺乏明确界定

就提出赔偿的主体来说,我国现有法律法规中,往往规定“有关单位”、“海洋行政主管部门”等作为海洋污染赔偿提出的主体,但缺乏具体细则,在实践中容易造成“扯皮”现象。就赔偿对象来说,从生态补偿看,补偿对象是自然资源的所有者,国家作为海洋资源的所有者理应是海洋污染赔偿的对象,我国法律一般也如此规定。但是海洋环境的其他受益者或者说海洋污染的其他受害者,如渔民、沿海周边居民、海域开发建设单位和个人请求赔偿的权利,却并没有得到明确。

1.2 海洋环境污染损害赔偿缺乏明确的标准

《海洋环境保护法》实施多年来,一些重要的海洋环境标准仍是空白,缺乏可操作性,亟需完善。由于海洋环境污染损害事实具有复杂性、广泛性以及持久性等,从而导致损失的计算要比一般侵权行为造成的损失的计算困难得多。目前,除我国农业部渔业局有一个渔业损失的计算办法之外,海洋污染损害的损失类型、赔偿范围、赔偿标准以及计算方法等,我国法律都没有明确规定,这给海洋污染损害赔偿的实务操作带来相当大的问题。导致一方面,污染受害者的其他类型损失、除渔民之外的其他受害者的损失无法得到赔偿;另一方面,可能导致类似污染案件的执法尺度难以统一,在司法上也缺乏统一的标准。与此同时,由于海洋环境污染损害存在隐性、长期性等特点,导致的直接经济损失和生态损失难以完全量化和标准化,也就难以落实到具体的资金赔偿数额。而且,也正由于此,导致污染受害者、政府相关部门以及污染者等利益相关者之间就损害赔偿的具体金额存在较大分歧,甚至导致最终弱势群体,无法获得其应有的赔偿,尤其是渔民,而污染者却能以较低的成本为其污染行为付出代价[1]。

1.3 海洋环境污染损害的赔偿方式和范围单一

现阶段我国海洋污染赔偿的方式主要以现金赔偿为主,没有其他辅助形式的赔偿方式。这导致,首先,由于赔偿的方式较为单一,只能寄托于污染者的现金赔偿。然而,在实践中,污染者有时不能及时、足额缴纳,存在拖欠问题,可能不了了之。其次,导致政府由于缺乏相应的财务科目,无法与公共财政对接,赔偿费真正让底层的污染受害者收益的程度非常有限。例如,2011年渤海蓬莱19-3溢油事故的赔偿金问题,也并未完全落实至各受损渔民。同时,我国海洋环境污染损害对政府之外的受害者只赔偿直接的经济损失,而并不考虑污染对周边企业、居民的间接经济损失和其他类型损失,如优美环境等精神损失。而这方面的环境权利也应当是现代人权理念的一部分。

综合上述问题,在海洋环境污染损害赔偿领域,应当不断完善相关法律及政策制度,以明确界定海洋环境污染赔偿相关权利义务主体、赔偿范围和赔偿标准,使法律具有切实的可操作性,有效保护海洋环境、避免引发不必要的矛盾和冲突,实现公平与公正,提高法律法规的执行效率,维护利益相关者合法权益。

2 海洋环境污染损害赔偿中的利益相关者及其利益诉求

从利益相关者角度分析海洋环境污染损害赔偿所涉主体的权利义务关系和利益诉求,从而确定影响整个海洋环境污染损害赔偿政策的效用,以及在完善海洋环境污染损害赔偿政策法律制度中所应考虑的各类主体的关系结构、可能采取的行动和应对策略。

2.1 利益相关者理论的基本方法与作用

20世纪90年代中期以后,利益相关者分析方法开始广泛应用于自然资源管理实践。这一方法是“通过确定一个系统中的主要角色或相关方,评价他们在该系统中的相应经济利益或兴趣,以获取对系统的了解的一种方法和过程”[2],这一方法的主要目的是找出并确认系统或干预中的“相关方”,对其经济利益及其在社会、政治、经济、文化等多方面的利益进行评价[3]。简言之,海洋环境污染损害赔偿利益相关者是指在海洋环境污染损害相关政策或行动中具有利益关系的个人或群体。这些“利益”很大程度上决定了利益相关者的行为模式。

利益相关者角度的分析是以利益为中心、涵盖政策制定执行全过程的分析方法,与其他方法相比,更为系统和全面,能够深入体制机制问题的本质,并进而作为改革的重要依据。利益相关者分析的核心内容是明确各利益相关方的利益性质、地位和在发展干预中的作用及其互动方式[4],最终目的是在制定政策过程中,决定谁的利益、以怎样的次序应予以考虑[5]。一旦甄别出利益相关者并对其利益诉求进行考量,就有助于确定海洋环境污染损害评估与赔偿中的利益相容或相抵的程度,目的是决定谁的利益在完善这一政策制度时应该予以考虑以及如何实现,进而调整、平衡现有的相关体制机制,使政策具有协调性和可实现性。通过利益相关者分析,可以充分考虑海洋环境污染损害中不同利益相关者对政策的态度、了解程度、相关政策对其利益的界定、与其他利益相关者之间潜在的联合情况以及其影响政策的能力。当然,在这一过程中,仍必须以坚持基本的环境保护原则为前提。

2.2 海洋环境污染损害赔偿利益相关者及其利益诉求的界定

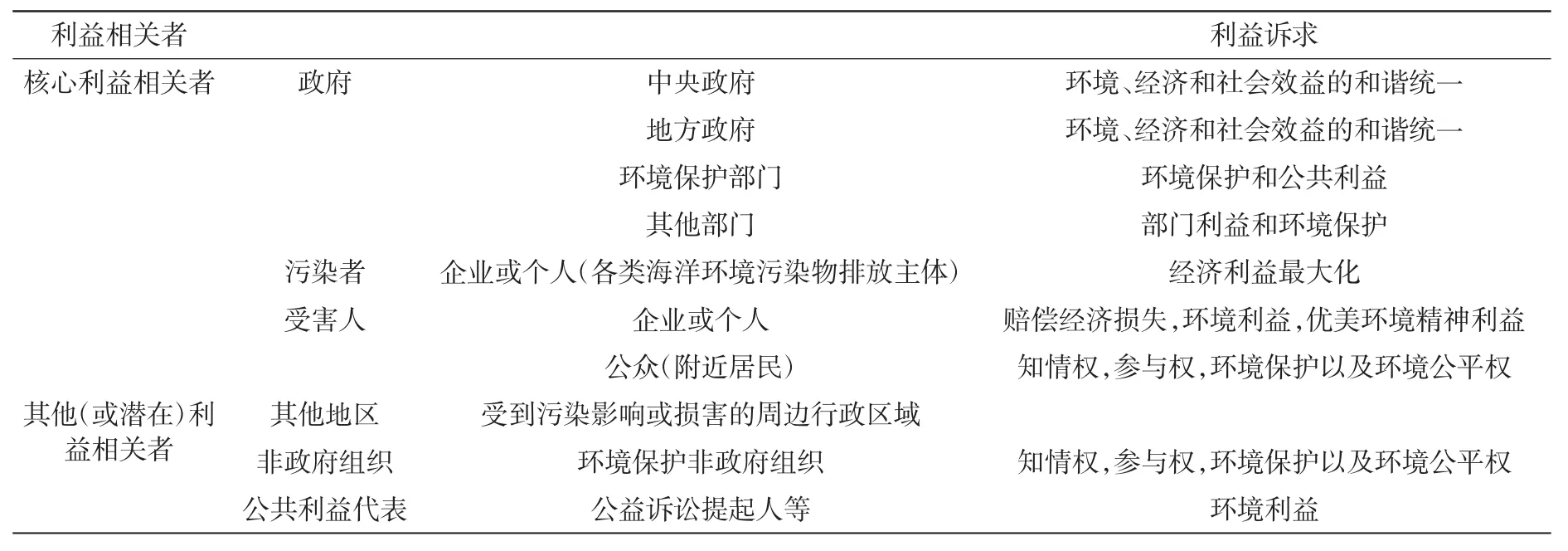

从海洋环境污染及损害的发生至赔偿的结束,其实质是所产生的利益纠纷的解决机制的运行过程。这一过程牵涉的利益相关者众多、利益诉求类型多样。海洋环境污染损害机制所涉及的利益相关者划分为两类:一是核心利益相关者,即权利主体和义务主体,主要包括政府、污染者、受害人;二是其他利益相关者,即其自身利益本身并为受到影响,但由于其社会责任或主体的性质所决定的其要求参与进入这类法律关系当中,如非政府组织、公共利益代表等。

2.3 海洋环境污染损害赔偿核心利益相关者及其利益诉求

在海洋环境污染损害赔偿政策制度的构建过程中,核心利益相关者直接参与并影响政策的制定和机制的构建,且承担相关政策执行而可能对其利益产生的风险。

2.3.1 政府及其利益诉求

根据法律规定,政府及海洋相关部门是海洋环境污染治理和请求赔偿的主体。我国《海洋环境保护法》规定,国务院和沿海地方各级政府有义务对具有重要经济、社会价值的已遭到破坏的海洋生态整治和恢复,并赋予了海事行政主管部门强制采取避免或者减少船舶污染损害措施的权力和义务。此外,根据海洋环境保护法第5条之规定,我国依法设立了以国家环境保护部为统管,以海洋渔业局、海事局、渔政渔港监督管理局、军队环保部门为分管的五个海洋环境监管部门。与此同时,该法第41条又规定,造成或者可能造成海洋环境污染损害的,上述有关主管部门可以责令限期治理,缴纳排污费,支付消除污染费用,赔偿国家损失,并可以给予警告或罚款。此外,该法第90条也有类似的规定,“造成海洋环境污染损害的责任者,应当排除危害,并赔偿损失。对破坏海洋生态、海洋水产资源、海洋保护区,给国家造成重大损失的,由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门代表国家对责任者提出赔偿要求。

毫无疑问,政府是海洋环境污染损害赔偿政策的核心制定者和执行者,也是这一机制重要的参与者,具体包括中央政府及其各相关部门、地方政府及其各相关部门。维护生态利益保护的责任只能由政府承担。其职责主要是界定海洋环境污染所产生的损害、执行相关政策和法律、保护海洋环境等。由于不同的执行层级,相关政府部门的结构亦较为复杂。在海洋环境保护相关政策制定中、在涉及重大海洋环境污染损害的事件中、中央政府及其相关部门是相关政策的制定者,而对于地方政府来说,则是政策的执行者和具体海洋污染事件中的决策者。

作为总体,政府的利益诉求主要集中于海洋的可持续发展,海洋环境效益、经济效益和社会效益的和谐统一。然而,对于具体的海洋环境保护目标来说,各级政府及其相关部门之间的利益诉求却并不完全一致。例如,追求经济效益的地方政府与追求海洋环境效益的中央政府之间、追求经济效益的地方政府与追求环境效益的环保部门之间,能源与经济部门与环保部门之间的利益诉求,都有可能存在一定的冲突,而这在发展中国家往往是一个不能回避的问题。主要原因在于,我国的行政体制、政府官员评价机制、经济发展情况,导致经济效益成为地方政府及其官员的基本利益诉求。这一情况不仅导致海洋环境保护政策的执行有可能被打折扣,而且可能导致地方政府之间的互相推诿和“搭便车”现象。此外,海洋环境保护的相关人事和财政部门并不独立于对应级别的政府,使得地方政府和海洋环境保护部门之间的利益产生冲突。

2.3.2 污染者及其利益诉求

由上述法律规定可知,污染者必然是海洋环境污染损害赔偿的基本主体。海洋环境污染的来源主要来自两方面:一方面可能是具体的污染者、企业、海洋作业者造成的;另一方面可能是系统性海洋环境自然出现问题而带给人类的灾害,很难归因于具体的个人、团体或者政府。海洋环境污染物排放主要包括:船源污染物排放者、海岸工程建设项目污染物排放者、海洋工程建设项目污染物排放者、陆源污染物排放者、海洋倾废污染排放者等。毫无疑问,上述海洋污染物的排放者,尤其是大型海洋污染物排放企业,是海洋环境污染损害相关政策调整和规制的对象。相关政策的制定,对其的利益影响最大、最直接。

此外,从现代环境侵权法的角度看,除直接污染责任承担者之外,需要对海洋环境污染承担的责任者众多。根据我国民法通则和侵权行为法的相关规定,环境污染责任的承担,实行的是无过错责任和连带责任原则。因此,海洋环境污染损害赔偿政策制定过程中所涉及的利益相关者会有所扩大,即凡是同污染损害有关联的企业和个人都可能承担连带赔偿责任。如美国1980年的《综合环境反应、补偿和责任法》规定,污染物质造成环境损害后,需承担连带责任者还包括污染物质储存设施、容器的所有者和营运者以及污染物质处置设施的所有者和营运者、运输者。

这一利益相关者是污染责任和赔偿责任的承担者,其在赔偿政策中所追求的必然是赔偿责任的最低,即经济利益的最大化,而环境效益和社会效益并不是其追求价值,而是其在法律应当承担的义务。需要注意的是,在海洋环境污染损害赔偿政策的设计和执行中,虽然污染物排放者的类型不同,其对于各自利益诉求的认知及程度存在差异,但无非是期望在海洋环境污染损害赔偿当中尽可能减轻自身所应承担的法律责任。

2.3.3 受害人及其利益诉求

相对来说,作为海洋环境污染的受害人,则因赔偿范围和标准的不同,其数量和范围也有所不同。海洋环境污染的受害人是指生计或者物质财产直接或者间接地受到海洋环境保护相关政策影响以及生计、财产或精神等直接或者间接地受到海洋环境污染损害行为影响的群体,具体包括利益直接或间接遭受损失的自然人、法人或其他组织,如渔民、周边企业、沿海居民,根据海洋污染损害的情况,可以分为直接受害人和间接受害人[6]。直接受害人则是因海洋环境污染而导致海域使用权遭受侵害的权利主体,如养殖物损失利益相关者,其享有请求污染者赔偿养殖物损失的权利,包括企业和个人。间接受害人,则是指优美海洋环境质量遭受侵害的利益相关者,即指公众,依照我国法律,自然人依法享有享受优美海洋环境质量的权利,如从事旅游、娱乐、体育、疗养等。这类损害具有间接性,即并不直接作用于受害人本身,且对其造成的损失也不直接产生,而是随着污染的扩散、对环境产生影响而逐渐显现,其侵害的对象常常是一定地区范围内不特定的多数人或物。从广义上说,只要是上述所说的权利受到影响的人,都可以界定为此类损害赔偿的利益相关者,从狭义和实际损害赔偿操作层面上来说,这类利益相关者的范围也必须限于法定之内,即特定区域的特定群体。

海洋环境污染受害人的利益诉求较为复杂,可以概括为经济利益、环境利益和精神利益三个方面。经济利益,即其因海洋环境污染而造成的直接经济利益损失,包括海水养殖作物损失、养殖工具等各类损失;环境利益,是因海洋环境污染而导致海洋生态平衡遭到破坏、环境自净能力减弱,进而影响周边经济社会环境的可持续发展,这一环境利益是其经济利益的基础,一般由国家代为请求赔偿;精神利益,是指因污染而引起的海洋环境优美度的降低,周边人群欣赏优美海洋环境的利益受到影响,而这在我国的相关法律中尚未规定。环境利益和精神利益,是非经济损失。根据我国民法通则、侵权行为法,海洋环境污染经济利益的直接受害人,往往可以成为海洋环境损害赔偿的民事权利主体。在我国,这类权利主体包括自然人、法人和其他组织以及作为特殊民事主体的国家。对于直接受害人来说,行使赔偿请求权,获得损害的经济赔偿,恢复其赖以维持生计海域的环境功能,或者在无法修复的情况下,提供其基本的生活保障,是其基本利益诉求。对于间接的受害人来说,要求恢复海域的优美环境是其基本利益诉求。

无论是直接受害人还是间接受害人,上述三类利益都受到了影响。直接受害人的利益诉求主要包括:直接的经济利益损失和环境利益损失(其持续发展能力的基础);而作为间接受害人,其利益诉求主要是:环境利益损失和精神损失(其对周边优美环境的期待)。从两者之间的利益诉求的互补性看,两者可以结成利益联盟,从而缓解其在海洋环境污染损害赔偿中的弱势地位,并进一步加大对政策的影响力度。

2.4 海洋环境污染损害赔偿其他利益相关者及其利益诉求

随着环境保护的日趋重要和非政府组织机构的日渐完善,除上述核心利益相关者外,因海洋环境污染及损害而产生的利益相关者还可包括其他相关政策决策的可能参与主体,如其他地区、非政府组织(NGOs)等公共利益代表。

2.4.1 其他地区

海洋环境污染物的扩散性决定了其污染损害可能存在跨行政区域的问题。一方面,当出现沿海地区海洋环境保护政策或污染损害赔偿政策有所不同的情况下,有可能导致排污企业将其产业或投资转移至污染物排放政策相对宽松、排放成本更低的行政区域,从而导致其他沿海地区海洋环境的损害加重。另一方面,由于海洋环境与大气环境类似,具有流动性,海洋环境污染物在某一地区的排放,有可能最终导致多个相邻行政辖区内的海洋环境受到影响,从而产生相应的损害赔偿问题。这就可能存在一个以上政府要求污染者进行治理和赔偿的可能性。如果不考虑这一情况,那么,海洋作为一个整体,相关海洋环境保护政策、海洋环境污染损害赔偿政策的环境效益可能将受到损害。因此,毫无疑问,作为利益相关者的“其他地区”的利益诉求相对来说应是环境效益优先。

2.4.2 海洋环境保护非政府组织(NGOs)

海洋环境污染损害赔偿机制的公共利益相关者主要是指公众、社区和各类组织等。广大公众并不直接参与海洋环境污染损害赔偿机制,但是,对于海洋环境污染损害赔偿相关政策的执行,却关系到公众、尤其是沿海公众的利益。虽然,在海洋环境污染损害赔偿政策制定过程中,政府必然需顾及公众的利益,此时,政府与公众的利益诉求可以说是一致的,即追求经济、社会和环境效益的和谐统一。然而,从对于环境效益的认知上看,公众与政府之间却有所不同。非政府组织逐渐兴起,其是既独立于政府、又独立于公众的公共利益的代表,往往具有专业技术知识,具有较高的自由度活跃于海洋环境保护政策的制定与执行过程中。尤其是在发生重大环境公共利益损失事件的过程中,代表民众与强势群体抗衡,维护公共利益。例如国际上的绿色和平组织、绿色之家等。

虽然环境保护非政府组织有其自身的利益诉求,但在环境利益这一点上,非政府组织与公众之间则高度一致,在寻求环境效益方面,甚至比公众更为迫切。

表1 海洋环境污染损害赔偿中的利益相关者及其利益诉求Tab.1 The stakeholders and their interests in the marine environmental pollution damage compensation

3 海洋环境污染损害赔偿机制利益相关者之间的相互作用与关系

基于海洋环境污染损害赔偿制度政策的设计与构建问题,分析各类利益相关者之间的相互作用,从而考察其在政策设计中可能产生的影响。

3.1 利益相关者之间的相互作用

在设定海洋环境污染损害赔偿权利义务主体的范围过程中,必须面对以下问题:出现海洋污染及损害时,由谁承担赔偿义务?由谁享有获得赔偿的权利?这一污染赔偿的基准是什么?利益相关者之间的相互作用如图1所示。

3.1.1 政府

海洋环境污染损害赔偿不同于其他一般侵权损害赔偿。其首先是一项海洋环境保护救济机制;其次,保障作为弱势群体的受害人能够获得赔偿并使赔偿能够有效弥补其所受到的损失。因此,在确定海洋环境污染损害赔偿权利义务主体的过程中,政府不仅需要寻求环境效益的最大化,最大程度弥补由于污染而引起的海洋环境可持续发展的损失,同时,也要保护受害人的经济利益、环境利益得到最大程度的满足。在这一点上,政府与受害人、环境保护非政府组织以及其他公共利益代表的利益诉求是一致的。因此,在设计、制定和完善海洋环境污染损害赔偿政策过程中,在当前法律体系内,政府必然将倾向于慎重考虑受害人、其他地区的利益诉求,从而加重对污染者的索赔力度,以保障受害人的经济效益和海洋可持续发展。

图1 海洋环境污染损害赔偿政策制定中利益相关者之间的关系Fig.1 The relationships between stakeholders in the process of policy-making for the marine environmental pollution damage compensation

3.1.2 污染者

对于污染物排放企业来说,承担环境责任、尤其是对其形成的环境破坏进行救济是其法律义务。但是,作为市场主体上的理性经济人,其必然是希望在政策的制定过程中,能将其经济利益最大限度地予以考虑。为此,这类主体往往通过游说、经济投资等试图影响政府的决策方式。

3.1.3 公众和环境保护非政府组织

通过公众参与机制,公众和环境保护非政府组织可以对政府的决策产生一定的影响。这类主体、尤其是后者可以为政府在制定海洋环境污染损害赔偿政策的过程中提供专业技术支持,弥补政府在海洋环境专业领域的不足和欠缺,并对这一过程进行监督。

3.1.4 其他地区

从以上污染者的利益诉求及其对海洋环境政策的影响及追求来看,可以看出对于海洋环境污染损害赔偿政策的设定不仅仅一个环境保护问题,同时也有可能成为是一个重要的地区协调问题,在政策的制定过程中,一方面要考虑各自的利益,另一方面,也需要对政策制定者施压,以降低对其他地区的影响。

3.2 利益相关者相互作用的影响

第一,政府是海洋环境污染损害赔偿政策制定和执行的基本推动力。毫无疑问,政府是海洋环境污染损害相关政策的核心设计者。作为决策者,在防治海洋环境污染、保护海洋环境的事业中,政府及其相关部门的决定和行动将在一定程度上决定了海洋环境污染损害赔偿政策的制定和执行。当然,从现代民主政治的角度来看,这并不意味着政府可以随意地设计海洋环境污染损害赔偿政策,其必须慎重考虑其他利益相关者的利益诉求及其相互关系。

第二,污染者和受害人得到公平对待是保障海洋环境污染损害赔偿机制有效运行的基本保证。海洋环境污染损害赔偿政策的制定必须基于国家法律的基本要求。因此,确保权利义务的合法合理分配,成为海洋环境污染损害赔偿政策制定的关键问题。而且,不同利益诉求之间的平衡和公平对待是政策制定之后得以有效执行的基本保障。相对于政策的制定来说,能够顺利、有效执行才是一项政策制定的基本诉求。

第三,公众和环境保护非政府组织的参与对政策制定的影响并不明显。虽然,公众和非政府组织可以通过公众参与等方式而介入海洋环境污染损害赔偿政策的设计和制定过程,但其对政策本身的影响却并不明显。之所以如此,主要有三个原因:首先,对于公众来说,公众参与可能是其表达利益诉求的适当途径,然而,由于信息不对称的原因,公众并不能非常准确地界定其自身的利益及其受到的威胁;其次,虽然政府是公共利益的代言人,但显然,政府作为一个主体,有其自身独立的利益诉求,甚至可能和公众的利益诉求相冲突,例如公众环境利益与政府寻求经济利益之间的冲突;第三,企业利益诉求表达的过程中,公众和非政府组织并没有法定的机会去影响这些企业做出的决策。上述这些情况的存在,可能导致海洋环境污染损害赔偿机制的执行缺乏广泛的社会基础。

4 构建海洋环境污染损害赔偿机制的对策建议

针对当前海洋环境污染损害赔偿各利益相关者的基本情况,在海洋环境污染损害赔偿领域应提出切实可行的政策建议,包括立法模式的选择和立法内容的确立,并从确保海洋环境污染损害赔偿机制有效运行的角度提出具体的保障措施。

4.1 中国海洋环境污染损害赔偿立法模式选择

当前,完善立法已成为中国海洋环境污染损害赔偿机制的必然选择,应当在环境立法体系内完善环境损害赔偿及其纠纷处理的法律制度,并且采用实体和程序一体规定的专门立法模式。

为便于适用和执行,立法必须选择恰当的模式。从国家层面立法,主要可以采取制定单行“法律”、修改现行法律以及制定行政法规或部门规章等模式。对于制定单行法律或修改现行法律来说时机尚未成熟,且其占用过多立法资源,短期内亦无法出台,而部门规章的效力等级较低,在与地方性法规之间出现矛盾的情况下,容易被忽视。因此,可以采取由国务院制定“海洋环境污染损害赔偿条例”的立法模式,其优势在于立法程序相对宽松,立法周期较短,且更具可操作性。

4.2 中国海洋环境污染损害赔偿立法应确立的基本规则

结合当前海洋环境污染损害赔偿法律制度和实施机制存在的问题和各利益相关者的利益诉求,在未来海洋环境污染损害赔偿行政法规制定中,至少应当包括以下几方面内容:

第一,利益相关者权利义务制衡规则。首先,在现有法律法规基础上,建立政府海洋环境污染损害问责机制,明确政府代表国家向污染者请求赔偿的职责和权限。其次,明确污染者的赔偿责任及其范围,及其在履行赔偿责任中的权利等;第三,明确受害者的求偿权利,规定其向政府相关部门请求协助的权利以及其他相关权利和义务;第四,明确其他利益相关者,包括非政府组织、科学家在海洋环境污染损害赔偿中所享有的权利和承担的义务。当然,在界定权利义务时,有必要向弱势利益相关者的权益维护倾斜,即在求偿时有获得国家资金等各方面帮助的权利等。

第二,海洋环境污染损害评估规则。在“海洋环境污染损害赔偿条例”基础上,由环境保护部联合国家海洋局制定“海洋环境污染损害评估规则”。这一规则应当包括以下内容:启动评估的主体,包括各级政府等;参与评估的主体,包括污染者、受害人、非政府组织等;评估体系的技术标准、评估方法的界定,包括参考方法、其他方法;评估机构的资质,包括建立环境污染损害评估鉴定队伍,明确职能定位;评估程序和管理制度等,包括评估前、评估中、评估后各阶段的要求等。

第三,海洋环境污染损害赔偿规则。由环境保护部和国家海洋局联合制定“海洋环境污染损害赔偿规则”,就污染损害的赔偿规则进行界定,应当包括:赔偿请求范围,包括受害人的直接和间接损失;赔偿的标准,即对经济损失或环境损失按照评估的结果进行量化,即无论引起海洋环境污染的具体原因为何,在适用法律的标准上应当趋于一致,使法律具有切实的可操作性,避免引发不必要的矛盾和冲突,实现立法的公平与公正,提高法律法规的执行效率,维护利益相关者合法权益;赔偿的程序,对赔偿的启动、结束等进行规定;赔偿产生的责任的分配,等。

第四,国家海洋生态损害索赔机构。国家应建立由环保、渔业、海洋、航运和法律等各领域专家组成的国家海洋生态损害索赔专门机构,并由固定的行政部门代表国家提起索赔,提高赔偿效率。一旦在我国海域造成海洋环境污染损害,由该机构协调各级各部门来进行污染控制、清除、监测和环境恢复工作,同时积累证据,在得到赔偿后根据各部门的支出予以补偿。

第五,信息公开和公众参与规则。公众参与不仅是一项基本原则,还应当是一项基本制度。在“海洋环境污染损害赔偿条例”中,应当明确规定海洋环境污染损害的信息公开制度和公众参与的相关规则,提升公众参与环境污染损害赔偿相关决策的影响力和法律效力。具体包括:信息公开的范围、时间节点、公开的方式,信息反馈的机制,公众参与的范围、参与的方式等。从而拓展公众参与的途径,详细规定保证举行听证会的次数、质量,扩大公众参与的范围,实现全程参与[7]。

4.3 海洋环境污染损害赔偿的保障机制

完善相关保障机制,对于进一步救济海洋环境污染损害,具有重大意义。

第一,污染责任保险。建立健全污染责任保险体系和海洋环境污染责任信托基金。在我国已推行的环境污染责任保险基础上,尽快出台实施细则,建立健全环境污染责任保险的制度体系,采取强制和自愿相结合的保险模式,鼓励大多数企业自愿购买环境污染责任险,而对于环境风险大、污染严重的区域或者行业,尝试强制环境污染责任保险[8]。

第二,建立环境污染责任信托基金。应对严重污染行业、高风险企业征收特别环境税,用以建立专项的环境污染责任信托基金。这类基金可由环保部、国家海洋局或者第三方负责管理,在出现污染事故时,配合环境污染责任保险对造成的经济财产、自然资源损失进行赔付,从而保障弱势利益相关者的合法权益。

第三,环保问责制。对政府环保责任的履行情况进行检查考评,对因为行政不作为而造成环保责任缺失的地方政府、政府主要负责人、分管环保工作的负责人、环保行政主管部门负责人以及肇事企业负责人等相关责任人追究失职责任,有效地遏制地方保护主义。

[1]赵馨.我国海洋污染赔偿法律制度探析[J].环境经济,2011(7):55-59.

[2]李小云.参与式发展概论——理论-方法-工具 [M].北京:中国农业大学出版社,2001.

[3]郑海霞,张陆彪,张耀军.金华江流域生态服务补偿的利益相关者分析[J].安徽农业科学,2009,37(25):12111-12115.

[4]李小云.参与式发展概论——理论-方法-工具 [M].北京:国农业大学出版社,2001.

[5]陈宏辉,贾生华.企业利益相关者三维分类的实证分析[J],经济研究,2004(4):80-90.

[6]崔琴.海岸带综合管理中的利益相关者的经济学分析[J].华章,2009(4):153,157.

[7]刘呈庆,田建国.建设项目环境影响评价中的利益相关者博弈框架分析[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2009,32(2):243-247.

[8]王金南.关于建立海洋污染损害评估赔偿机制的思考[EB/ OL].[2011-11-30].中国生态修复网.http://www.er-china. com/PowerLeader/html/2011/11/20111130191028.shtml

Construction of the Marine Environmental Pollution Damage Compensation Mechanism from the Perspective of Stakeholders

Yang Zhihong,Li Shuangjian,Zhou Yipu

(National Marine Data and Information Service,Tianjin 300171,China)

Currently,the legal system and implementation measures for the marine environmental pollution damage compensation mechanism are not perfect.From the perspective of stakeholders,this paper defines and analyzes the types of stakeholders involved in the system,their interests and pattern of behavior.By analyzing the structure and interaction between stakeholders,we identify the impact of their behavior on the development of marine environmental damage compensation mechanism.On this basis,it tries to design a more completed marine environmental pollution damages compensation system and provide a foundation for the implementation of this policy.

marineenvironmentalpollutiondamages;stakeholders;interests;democraticconsultation

F205

:A

:2095-1647(2014)05-0013-09

2014-02-26

中国海洋发展研究中心科研项目“海洋环境污染损害赔偿机制研究——利益相关者角度” [AOCQN201214]

羊志洪,女,助理研究员,博士,主要研究方向:环境规划与管理,E-mail:kuailefeixiang@163.com