四分法:政府购买公共服务中行政职责新解

曹海青

(中央司法警官学院法学院,河北保定071000)

四分法:政府购买公共服务中行政职责新解

曹海青

(中央司法警官学院法学院,河北保定071000)

在购买公共服务过程中,政府仍要履行一定行政职责。对于政府购买公共服务中行政职责的类别,中外学者在认识上存在一定分歧,各国的实际做法也不尽一致。将政府购买公共服务中的行政职责划分为决策职责、缔约职责、监督职责和承接职责是一种较为合理的选择。

政府购买公共服务;行政职责;类别;四分法

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:“推广政府购买服务,凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。可以预见,更多的公共服务将通过政府购买的方式提供。值得注意的是,政府购买公共服务仅仅是公共服务供给方式的转变,并不意味着公共服务供给责任的转移。在某项公共服务以政府购买的方式供给后,政府仍要履行一定的行政职责。对于这一判断,人们并无疑义。不过,对于政府在购买公共服务中行政职责的具体类别,理论界和实务界则缺乏统一认识。本文在梳理相关理论分歧和实践做法的基础上,对政府购买公共服务中行政职责的类别进行了分析探讨。

一、政府购买公共服务过程中行政职责类别划分之理论分歧

为了克服政府购买公共服务的局限性,确保其取得良好的社会效果,国内外学者纷纷对政府购买公共服务中的行政职责问题进行了探索与研究。学者们对此分歧比较大,对行政职责类别的界定宽窄不一。

国外学者概括的政府购买公共服务中行政职责的类别从两项到多项不等。奥斯本、盖布勒认为政府购买公共服务中的行政职责包括决定政策和提供资金。他们指出,在政府购买公共服务中,政府移交的是服务项目的提供,而不是服务责任的移交。当政府把活动外包给私营部门时,这些政府仍然决定政策,仍然提供资金。[1]换言之,政府此时的主要职责是决策和提供资金支持。决策和资金问题在政府购买公共服务中确实很重要,不过将政府的职责仅限于此,则很难防止采购合同履行过程中的异化,从这个意义上来说,此种界定过于狭窄。德国学者舒佩特依据国家执行行政任务密度的不同,将政府在执行行政任务中的责任分为履行责任、保障责任和网罗责任。在政府购买公共服务中,政府主要承担的是保障责任和网罗责任。保障责任指特定任务虽由国家或其他公法人以外之私人与社会执行,但国家或其他公法人必须负起担保私人与社会执行任务之合法性,尤其是积极促其符合一定公益与实现公共福祉之责任。网罗责任着重强调备位功能,此项潜在的国家履行责任仅于具有公益性之管制目的无法由私人与社会达成或管制失灵时才会启动。[2]虽然舒佩特将政府在购买公共服务中的职责限定于保障责任和网罗责任,但从其对两者的界定来看,这里的保障责任内涵十分丰富,它本身可以包含更具体的职责内容。英国财政部的一项报告指出,在政府向社会组织购买公共服务的过程中,政府的具体职责通常是:明确公共服务应达到的水平及可支出的公共资源;制定和监督提供服务的安全、质量和表现标准;执行这些标准并对违反的情况采取适当措施。[3][4]概括来说,这项报告将政府购买公共服务中的行政职责界定为规划决策、制定标准和监督管理。詹姆斯·森德奎斯特也提出了类似的观点。他提出,政府责任在“真民营化”的过程中不能被转移,所转移的只是透过民间功能所体现出来的绩效,政策说服、规划、目标设定,监督标准的拟定、执行、评价及修订导正等职能仍是政府职责所在。[5]应该说,这种观点把握了政府购买公共服务中行政职责较为核心的部分——决策和监督。对于政府购买公共服务中的行政职责,被誉为“民营化大师”的美国学者萨瓦斯从政府角色的角度进行了概括。他认为,在政府购买公共服务中,“政府的理想角色是:1.公共物品和服务需求的确认者;2.精明的购买者;3.对所购物品和服务有经验的检查者和评估者;4.公平税负的有效征收者;5.谨慎的支出者,适时适量对承包商进行支付”[6]。这五种角色可以被概括为以下职责:确认需求、理性缔约、检查评估、资金筹措和报酬支付。严格来说,这里的报酬支付是政府的合同义务,不属于行政职责。而资金筹措一般由一级政府的财政部门负责,因此,它不宜列入作为采购方的政府部门的行政职责。其他三项职责具有明显的针对性,可资参考。

我国学者对此认识也存在较大分歧。曹富国和李爱斌认为,在PPP(Public-Private-Partnership,公私协力)模式中,公共部门至少承担着三重角色的职责和义务:政治责任的承担者、规则的制定与执行者和服务的采购者。[7]他们使用的“公共部门”提法其实包含了立法机关和行政机关。也就是说,这种观点站在较为宏观的视角审视了这一问题。仅就行政职责来看,两位学者其实是将政府界定为公共服务的采购者。这种界定对政府购买公共服务中的行政职责作了简化描述,缺乏对具体实践的指导意义。杨欣认为,政府购买公共服务后,仍应承担监管责任与担保责任以及一定的后备补充责任。[8]这种认识其实是在一定程度上借鉴了舒佩特的观点。曹闻民认为,在政府购买公共服务中,政府负有宏观调控和微观监督的责任,即通过政府计划进行承包和财政分权,具体服务由市场、社会提供,政府保留规范、监督和评估的权力。[9]该观点可以被概括为:政府应保留规划决策和监督评估的职责。我国台湾学者许宗力认为,“后民营化”阶段的国家管制义务主要包括以下几种:1.给付不中断的担保义务;2.维持与促进竞争的担保义务;3.持续性的合理价格与一定给付品质的担保义务;4.既有员工的安置担保义务;5.人权保障义务与国家赔偿责任之承担。[10]由于政府购买公共服务是民营化的方式之一,因此许先生概括的五项义务对确定政府购买公共服务中的行政职责具有重要参考意义。不过,这里提到的“人权保障义务与国家赔偿责任之承担”主要指的是国家赔偿责任,而国家赔偿责任属于行政法律责任,并非本文所要探讨的行政职责。此外,政府购买公共服务通常也不涉及“既有员工的安置担保义务”。

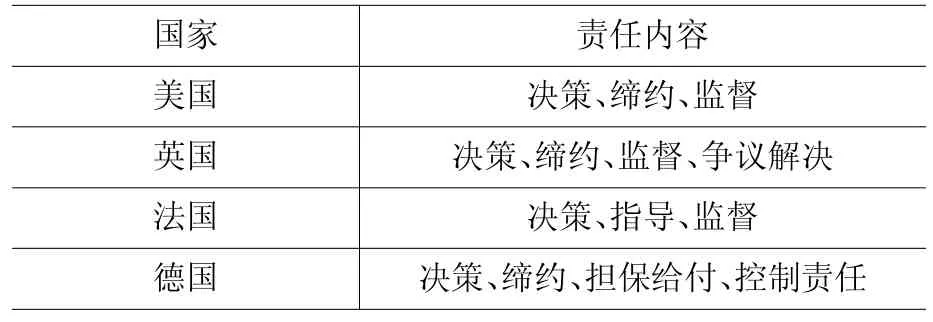

二、政府购买公共服务过程中行政职责类别划分之域外经验

在美国,政府将大量社会服务的提供承包给了非营利组织,如保健、福利、教育等。[11]在具体的购买过程中,政府首先要选择拟购买的服务,然后会就合同的条款与私人供应商进行协商,协商的目的在于明确私人供应商实施政府政策决定的条件。很显然,这里包含了决策和缔约两个环节。在合同履行过程中,政府作为委托人,“要评估遵守契约条款的情况而且判断绩效的质量,如果有必要的话,则惩罚供应商或终止契约而支持另外一家供应商”[12]。也就是说,政府保留了监督职责。概括来说,美国政府在购买公共服务中的行政职责主要包括决策职责、缔约职责和监督职责。

在英国,20世纪80年代,在撒切尔夫人主导的公共服务改革中,政府购买公共服务是其中的一个重要方面。1988年《地方政府法》要求垃圾收集、保洁、餐饮、场地维护以及车辆维修与保养等服务项目应适用强制性竞争招标(Compulsory Competitive Tendering,CCT)。大臣有权通过法定方式增加服务项目。[13]与此同时,“规则制定、监督、裁决和执行这些为大家熟知的行政法元素均集中于大臣之手”[14]。1994年,《放松规制与外包法》进一步拓展了政府购买公共服务的范围。该法第59条第1款规定,只要符合具体的要求和通常的外包期限为10年的限制,大臣、有关部门及地方当局的职能都可以采取外包的方式。也就是说,在购买服务适用范围的选择上,政府享有较为宽泛的裁量权。值得注意的是,该法原则上并没有对责任链条产生影响。例如,该法第72条规定,被外包的服务视为大臣从事的服务。这表明,大臣责任之继续适用,被外包出去的活动仍然属于议会监察专员调查的职权范围。[15]由此可知,在政府购买公共服务合同履行过程中,服务供应商除了受到大臣的监督外,还会受到议会监察专员的监督。1998年的《政府与志愿及社区组织合作框架协议》(COMPACT)对政府在向非营利组织购买公共服务过程中所要承担的职责作了明确规定,即“在项目设计中组织第三部门参与、明确申请程序和时间期限、支付全部费用、合理监督、重视成果、终止资助需要提前3个月通知”[16]。综上所述,英国政府在购买公共服务中的行政职责包括决策、缔约、监督及争议解决。这里的争议解决其实是中央政府部门对地方政府与供应商或潜在竞争者争议的处理,而非作为合同当事人的地方政府在购买服务过程中所承担的职责。

在法国,1982—2003年的分权化运动重新分配了中央政府与地方政府的责任。地方政府开始为社会服务提供资金,这些资金来自税收而非社会服务缴款。当被委派了较多的社会服务时,地方政府便开始转向社会组织,把服务外包给它们,这样做在一定程度上可以节省资金。[17]由亲自提供到向社会组织购买服务这一转变是政府理性决策的结果。尽管政府向社会组织购买公共服务,但仍然要对服务的提供负最终责任。为此,“政府认为在外包过程中,自身必须起主要指导作用。国家正式提供某种形式的服务标准”[17]。法律同时要求行政部门必须对政府购买公共服务合同行使监督权。[18]综合来看,法国政府在购买公共服务中的行政职责主要包括决策职责、指导职责和监督职责。

在德国,政府购买公共服务主要包括职能的私有化和社会的私有化。职能的私有化是指私人被委托实施公法任务执行需要的事实行为,不论这是否改变任务归属的主体和给付的内容。私人只从事与行政任务有关的准备性或者执行性活动。例如,将联邦公路路边绿地的养护等从属性或者辅助性的任务外包。社会的私有化则是指将公共任务委托给公益性组织,它们的目的不是盈利,而是公共利益,例如医院、幼儿园。[19]在购买的方式上,如果采购价值在德国《竞争法》第100条第1款和《发包法》第2条规定的范围内,需要采取招投标的形式。政府购买公共服务的一个关键是国家和地方政府的担保给付责任和控制责任。[20]除了这些责任外,政府显然还应承担决策责任。综上所述,德国政府在购买公共服务中承担的行政职责包括决策、缔约、担保给付和控制责任。

美、英、法、德政府在购买公共服务中的行政职责简表

三、政府购买公共服务中行政职责四分法之提倡

根据新公共管理理论,政府的主要职能是决策而不是执行,即政府应负责“掌舵”而不是“划桨”。政府购买公共服务就是将决策与执行分离的一种尝试,即政府主要负责决策,供应商负责生产,以区别于以往政府集决策与执行于一身的状态。从这个意义上说,决策职责显然应属于政府在购买公共服务中的一项主要职责。除决策职责外,从前述分析来看,政府应在购买公共服务后履行监督职责已基本成为理论界和实务界的共识,笔者也赞同这种观点。

除了决策职责和监督职责外,笔者认为政府购买公共服务中的行政职责还应包括缔约职责和承接职责。所谓缔约职责,是指政府应依照法定程序缔约的职责。与私法合同缔结形式和方式的相对自由不同,政府购买公共服务合同的签订要遵循法定的程序,而相应的程序应以公开和竞争为核心特征。遵循法定缔约程序对于促进竞争、提高资金使用效率、制约政府的裁量权具有十分积极的意义。这使得缔约职责的履行在政府购买公共服务中具有了特别的意义。为此,有必要将缔约职责明确为政府的职责之一。所谓承接职责,即为前文提到的网罗责任,它是一种后备职责。笔者之所以主张将其列为行政职责之一,是因为政府负有保证公共服务持续供给的义务。这种义务要求政府在管制失灵或服务供应商因特定原因不能提供服务时,应及时承接相关服务的供给,以实现公共服务供给的持续性。不过,笔者注意到网罗责任的提法与汉语表达习惯不符,因此将其改称为承接职责。

客观来说,政府在购买公共服务过程中往往还担负着指导职责。比如,法国政府就强调自身应在购买公共服务中发挥指导作用。尽管如此,笔者基于以下两点原因未将其列为政府购买公共服务中的行政职责:一是指导职责常常表现为提供服务标准,而监督职责的履行也要求政府制定服务标准以便进行绩效监督,从这个意义上来说,指导职责可以在一定程度上被监督职责吸收。二是由于指导职责的履行缺乏明晰的标准和要求,因而易出现违法或不当指导。这将侵害供应商的自主权,抑制其主动性的发挥,进而降低购买效率。

[1][美]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府——企业精神如何改革着公营部门[M].周敦仁等译.上海:上海译文出版社,2006: 20.

[2]詹镇荣.民营化后国家影响与管制义务之理论与实践——以组织私法化与任务私人化基本型为中心[J].东吴大学法律学报, 2003(1).

[3]英国财政部.公私伙伴关系——政府的举措[R].2000:11.

[4]余晖,秦虹.公私合作制的中国经验[M].上海:上海人民出版社, 2005:37.

[5]翁博.公共服务市场化改革中的政府责任[J].学习与探索,2010 (1).

[6][美]E.S.萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍译.北京:中国人民大学出版社,2002:73.

[7]余晖,秦虹.公私合作制的中国经验[M].上海:上海人民出版社, 2005:82.

[8]杨欣.论政府职能合同外包中的公法约束[J].法学论坛,2007(5).

[9]曹闻民.论公共服务改革中的政府责任[J].中国行政管理,2000 (10).

[10]许宗力.法与国家权力(二)[M].台北:元照出版公司,2007:455-457.

[11][美]莱斯特·M.萨拉蒙.公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].田凯译.北京:商务印书馆, 2008:43-44.

[12][美]朱迪·弗里曼.合作治理与新行政法[M].毕洪海,陈标冲译.北京:商务印书馆,2010:387.

[13][英]卡罗尔·哈洛,理查德·罗林斯.法律与行政(下卷)[M].杨伟东等译.北京:商务印书馆,2004:485.

[14][英]卡罗尔·哈洛,理查德·罗林斯.法律与行政(下卷)[M].杨伟东等译.北京:商务印书馆,2004:483.

[15][英]彼得·莱兰,戈登·安东尼.英国行政法教科书(第五版)[M].杨伟东译.北京:北京大学出版社,2007:69.

[16]张汝立,陈书洁.西方发达国家政府购买社会公共服务的经验和教训[J].中国行政管理,2010(11).

[17]王浦劬,[美]莱斯特·M.萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究——中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社, 2010:231.

[18]杨解君.法国行政合同[M].上海:复旦大学出版社,2009:58.

[19][德]汉斯·J.沃尔夫,奥托·巴霍夫,罗尔夫·施托贝尔.行政法(第三卷)[M].高家伟译.北京:商务印书馆,2007:372.

[20][德]汉斯·J.沃尔夫,奥托·巴霍夫,罗尔夫·施托贝尔.行政法(第三卷)[M].高家伟译.北京:商务印书馆,2007:459-460.

D912.1

A

1673―2391(2014)08―0071―03

2014-05-22责任编校:江流

中央司法警官学院2013年度青年教师学术创新团队资助项目《政府购买社区矫正服务问题研究》。