偏侧咀嚼“四联因素”的初步探究

周培锋 柳 海 李忠进 张 挺 刁鹏飞 巩晓亮

皖南医学院口腔医学院,安徽省芜湖市 241002

大多数人使用左右两侧牙列咀嚼,这样能充分发挥全部牙齿的咀嚼功能,能利用食团、唾液等对牙面的摩擦、冲刷,起到自洁作用预防龋齿等各种口腔疾病。而且对颌骨和肌肉也有生理性刺激,这对处于生长发育的青少年尤为关键。但由于种种原因,例如有些青少年常常习惯于只用一侧的牙齿咀嚼,而另一侧牙齿则完全弃之不用,继而形成偏侧咀嚼习惯,从而造成多方面的危害[2]。偏侧咀嚼是一种多因素性疾病,各因素在偏侧咀嚼发病及病程发展的内在逻辑联系目前尚不完全明确[3]。同时目前国内外对偏侧咀嚼的相关研究还比较缺乏,许多现象也尚未完全科学合理解释。故本文旨在通过提出影响偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”,为继续探究偏侧咀嚼发病及病程发展各因素间的内在逻辑关系提供了思路,为更完善的理论框架的提出提供了一定基础。也通过初步的相关调查研究及统计学分析,为及时的临床干预治疗提供了一定的指向性意义。

1 偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”

1.1 偏侧咀嚼发病及病程发展的各因素 根据对偏侧咀嚼的相关研究,偏侧咀嚼多为单侧后牙龋坏、单侧后牙列部分缺失、单侧咬合关系紊乱,以及仅仅是由于习惯性原因造成的,与患者的饮食习惯、性别、牙列的健康状况、罹患偏侧咀嚼的时间等有关,常造成牙型、功能型、骨型颌面部不对称畸形以及面部肌肉和软组织不对称,表现为下颌向健侧偏斜,下中也偏向健侧,形成下颌骨偏斜偏侧咀嚼较正常咀嚼活动存在一定的差异,可破坏牙合、肌肉和颞下颌关节之间的正常稳定状态,且对咀嚼肌的功能造成一定的影响[4]。常常表现为颜面左右发育不对称、废用侧牙排列不齐、牙弓左右不对称、下颌向健侧偏斜,下中线也偏向健侧等。

1.2 “四联因素”理论框架

1.2.1 食物差异因素。由于各地区饮食习惯及个人的差异,大致可以将食物差异因素分为偏硬、偏软和适中三种类型。对于喜食偏硬食物者,其必须通过使用左右两侧牙列充分咀嚼来达到碾碎食物的目的;同时,若使用单侧咀嚼,会导致咀嚼肌疲劳,则又增加了双侧咀嚼的机会。即喜食偏硬食物者在有意和无意中增加了双侧咀嚼的机会,故而患偏侧咀嚼概率较小,反之亦然。而喜食偏软食物者,其大多数只要使用单侧牙列就可以充分咀嚼来达到碾碎食物的目的,又根据咀嚼习惯有一定的记忆型,故而其使用单侧咀嚼的机会多,患偏侧咀嚼的概率较大,反之亦然。喜食适中硬度食物者,其咀嚼习惯没有明显相关性。故本文认为,食物差异因素主要通过影响咀嚼习惯而对偏侧咀嚼产生作用。

1.2.2 个体差异因素。涉及的主要因子有性别、年龄段、家庭遗传因素、个体口腔及颌面部的健康状态、个体对偏侧咀嚼知识的了解程度等。由于女性受生理及心理特征及其对病痛忍受能力等的影响,对于偏侧咀嚼形成初期就有一定的意识,加之及时的习惯纠正,故患偏侧咀嚼的可能性大大降低;与此相反,男性普遍口腔保健意识欠缺,加之不良生活习惯的影响,其患病可能性将大大增加。少年儿童及老年人,由于各种原因,其在罹患偏侧咀嚼的可能性上高于其他年龄组,青年由于注重颌面部的美观等因素,患偏侧咀嚼可能性稍稍有所降低。父母双方均有偏侧咀嚼者,其患偏侧咀嚼率较父母一方患偏侧咀嚼率高,父母双方均无偏侧咀嚼者,其患偏侧咀嚼可能性最低,可能与遗传、家庭环境和教育等相关。个体口腔及颌面部健康状态好的比个体口腔及颌面部健康状态不好的,患偏侧咀嚼可能性小,与是否有其他口腔疾患,如颞下颌关节功能紊乱、龋齿、创伤等相关[5]。个体对偏侧咀嚼知识的了解程度也在一定程度上影响了偏侧咀嚼率,可能与早期预防及治疗有关。故本文认为,个体差异因素通过对偏侧咀嚼的认知程度、预防与治疗程度的影响而对偏侧咀嚼产生作用。

1.2.3 患侧牙齿状态。患侧牙齿状态直接对偏侧咀嚼产生作用,失用侧牙齿往往有龋齿、牙列缺失等一系列口腔疾患。当患者在进食或其他口腔活动时,一侧牙疼痛或不适感而使得单侧咀嚼频率增加,长时间导致了偏侧咀嚼习惯的形成。若患者及时治疗龋齿、牙列缺失等口腔疾患,恢复良好的口腔健康状态,并重新形成良好的咀嚼习惯,则偏侧咀嚼会慢慢得以纠正。同时,患侧牙齿状态通过对颞下颌关节施加作用,可能导致颞下颌关节功能紊乱,影响咀嚼肌及相关神经,继而形成偏侧咀嚼习惯。故本文认为,患侧牙齿状态是影响偏侧咀嚼发病及病程发展的最重要的直接因素。

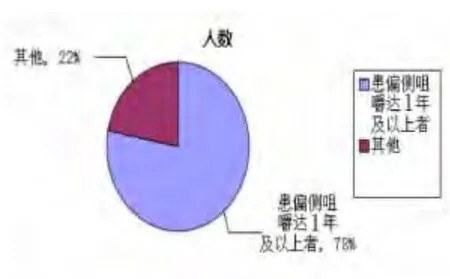

1.2.4 罹患偏侧咀嚼时间。形成偏侧咀嚼习惯需要一定时间,而且是一个长期不断变化的过程。在此期间一些因素的改变均有可能影响偏侧咀嚼发病及病程发展,积极去除病因及恢复良好咀嚼习惯有助于偏侧咀嚼的纠正。在偏侧咀嚼初期(约1~2个月左右),患者由于咀嚼记忆型尚未完全改变,通过治疗及正确引导可以逆转偏侧咀嚼的不良习惯,故此期的治疗干预效果最佳;在偏侧咀嚼中期(约3~6个月左右),患者的咀嚼记忆型基本改变,即由原来的双侧咀嚼变成偏侧咀嚼习惯,此期尚能通过积极治疗原发病辅以习惯纠正治疗(通过积极锻炼和有意识地使用双侧咀嚼)来逐渐纠正偏侧咀嚼习惯,但所耗费的时间及物财力明显较初期增加不少;在偏侧咀嚼后期(约1年及以上),患者偏侧咀嚼的记忆型形成,此时治疗就变得困难重重,除治疗原发病外,对要如何纠正偏侧咀嚼也需要重点强调,需要通过特定手段和治疗方法加以长期治疗方能获得一定疗效。由此可见,在偏侧咀嚼初期的预防干预是关键,在偏侧咀嚼记忆型形成前恢复正常咀嚼记忆型是临床的重点。故本文认为,罹患偏侧咀嚼时间是影响偏侧咀嚼发病及病程发展的重要因素之一,并且在指导临床治疗偏侧咀嚼中有重要意义。

2 初步调查研究及统计学分析

2.1 调查研究对象 调查研究对象为皖南医学院2012级及2013级口腔医学专业在校学生300名,其中男女各占一半,在调查前均征得本人同意并承诺给予参与者一定物质奖励。

2.2 前期材料及准备 口腔调查表的修订使之满足本次调查研究的需要(《关于人群偏侧咀嚼基本情况和诱发因素调查问卷》)共300套问卷、300副一次性医用橡胶手套、一定数量酒精棉球、医用酒精、一次性标准口腔检查器械300套、用以记录的一定数量的笔和纸张等文具。

2.3 调查研究方法 本次研究调查人员利用课余时间,对皖南医学院2012级及2013级口腔医学专业在校学生300名进行标准口腔检查问卷调查(经修订版)及标准口腔检查。

2.3.1 偏侧咀嚼的筛选。其中标准口腔检查问卷调查表(经修订版)为《关于人群偏侧咀嚼基本情况和诱发因素调查问卷》,用于偏侧咀嚼学生的筛选[6]。包含的内容有:(1)基本信息,包括调查对象的姓名、性别、联系方式等一些基本情况。(2)偏侧咀嚼情况,包括平时咀嚼习惯、夜磨牙、颞下颌关节健康情况等信息。(3)生活状况,包含了被调查者日常生活的基本信息。(4)心理相关因素,从心理学研究角度为以后进一步相关研究奠定基础。通过以上内容用于筛选学生具有偏侧咀嚼基本情况和诱发因素(用于进一步研究)。

2.3.2 数据整理和分析。对获得数据进行初步统计归类,共可获得以下几组:(1)患偏侧咀嚼者与未患偏侧咀嚼者;(2)患偏侧咀嚼者与未患偏侧咀嚼者的饮食软硬情况;(3)患偏侧咀嚼的男性与女性;(4)偏侧咀嚼者患侧牙齿状态;(5)罹患偏侧咀嚼时间及相关时间段内的情况。

3 初步调查研究及统计学分析结果(部分)

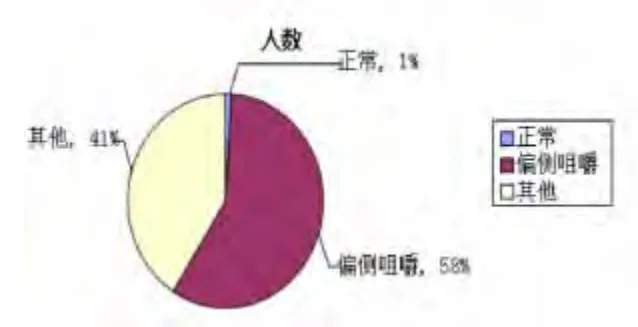

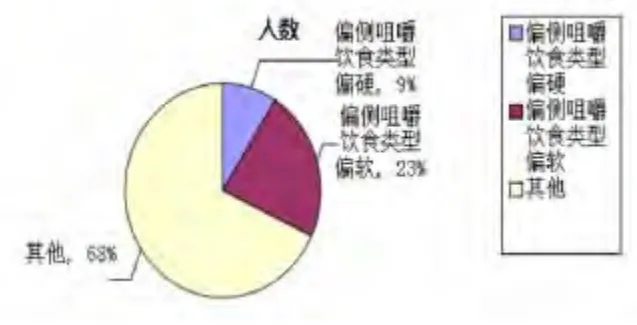

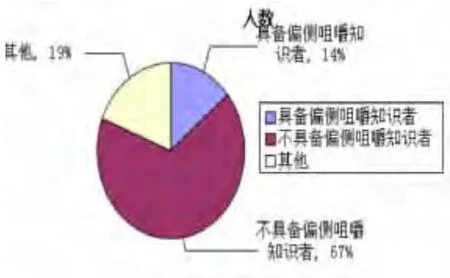

3.1 调查研究中各类别所占比例 根据数据比例可以清楚地看到,在被调查者中正常者所占比例为极少数,偏侧咀嚼(包括偏左和偏右)所占比例为绝大多数,由此可见偏侧咀嚼的发病率较高。不患偏侧咀嚼者饮食类型偏硬远多于患偏侧咀嚼者,男性患偏侧咀嚼概率高于女性,具备偏侧咀嚼知识者较不具备偏侧咀嚼知识者,患偏侧咀嚼为少,患龋齿等口腔疾患者偏侧咀嚼多于口腔健康状况良好者,在患偏侧咀嚼中时间一般在1年及以上者占大多数,详见图1~6。

图1 患偏侧咀嚼情况,可见患偏侧咀嚼者占大多数

图2 患偏侧咀嚼者饮食类型情况,可见绝大 多数偏侧咀嚼者的饮食类型偏软

图3 个体差异因素(性别)可见男性患偏侧咀嚼率高于女性

图4 个体差异因素(是否具备偏侧咀嚼知识)可见具备偏侧咀嚼知识者比不具备偏侧咀嚼知识者患偏侧咀嚼率显著较低

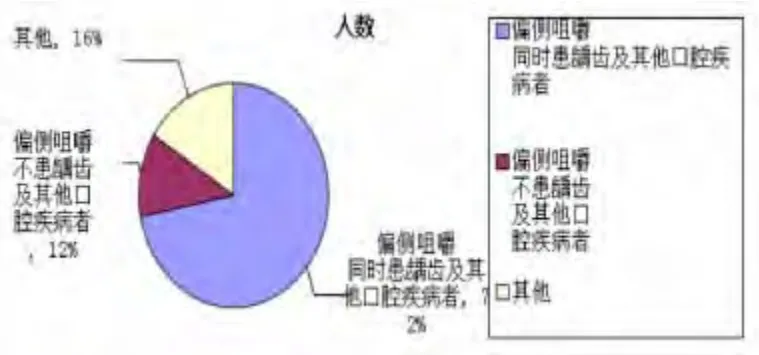

图5 患侧牙齿状态,可见一侧患龋齿及其他口腔疾病者较不患者偏侧咀嚼发生率 显著提高

图6 罹患偏侧咀嚼时间,可见偏侧咀嚼在1年及以上左右形成稳定 记忆型

3.2 结果分析 初步调查研究及统计学分析与“四联因素”理论假设相接近,故“四联因素”理论假设能较为恰当地描述偏侧咀嚼发病及病程发展。

4 讨论

4.1 本文提出影响偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”为:(1)食物差异;(2)个体差异;(3)患侧牙齿状态;(4)罹患偏侧咀嚼时间。这四个因素关系为独立作用、相互影响:(1)食物差异因素主要通过影响咀嚼习惯而对偏侧咀嚼产生作用。(2)个体差异因素通过对偏侧咀嚼的认知程度、预防与治疗程度的影响而对偏侧咀嚼产生作用。(3)患侧牙齿状态是影响偏侧咀嚼发病及病程发展的最重要的直接因素。(4)罹患偏侧咀嚼时间是影响偏侧咀嚼发病及病程发展的重要因素之一,并且在指导临床治疗偏侧咀嚼中有重要意义。由此可知,这四个因素可为其他因素的促进或可逆转变提供条件,例如患侧牙齿状态可以通过治疗龋齿等牙科疾病恢复正常咀嚼来影响罹患偏侧咀嚼时间,为偏侧咀嚼停留或者逆转回正常咀嚼关系提供前提条件。又如,个体差异因素可以普及偏侧咀嚼相关知识,从而为保持或恢复良好的咀嚼习惯提供基础,使得罹患偏侧咀嚼的可能性降到最低。同时,在分析罹患偏侧咀嚼时间时,又可以同时考虑其他因素的影响作整体宏观上的把握。故而本文提出的影响偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”的理论意义在于为继续探究偏侧咀嚼发病及病程发展各因素间的内在逻辑关系提供了思路,为更完善的理论框架的提出提供了一定基础。

4.2 在临床应用上,影响偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”也发挥着一定的积极作用。首先对于食物差异因素,作为临床医生可以在平时工作中向广大患者宣教,尽量避免饮食类型过度的偏硬和偏软,使得饮食类型更加合理,从而在食物差异因素角度预防偏侧咀嚼不良习惯的形成。对于个体差异因素,有些因子如性别、年龄等无法通过干预控制,但仍可对其中可控因子加以干预,例如可以通过宣传教育加强个人的口腔保健意识,重点防治儿童青少年及老人的偏侧咀嚼不良习惯等在个体差异因素角度预防偏侧咀嚼不良习惯的形成。对于患侧牙齿状态因素,临床医生应加强疾病的整体意识观念,将治疗龋齿、颞下颌关节功能紊乱等牙科疾病与纠正偏侧咀嚼联系起来,以联系和整体观念处理问题,使得偏侧咀嚼不良习惯在可控范围内,从而在患侧牙齿状态因素角度直接有效治疗偏侧咀嚼不良习惯。而对于罹患偏侧咀嚼时间这一因素,应与其他因素结合起来,这需要临床医生良好扎实的理论知识储备和丰富的临床操作经验,做出准确判断及合理的治疗措施,为重新形成正常良好的咀嚼记忆型争取时间,减少患者的经济负担和思想压力,从而创造一个良好的社会效益[7~11]。故而本文提出的影响偏侧咀嚼发病及病程发展的“四联因素”的临床意义在于为及时的临床干预治疗提供了一定的指向性意义。

[1] 岳松龄.龋病病因学与发病机制研究的回顾龋病学研究百年回顾与展望之五〔J〕.牙体牙髓牙周病学杂志,2007,17(2):61-65.

[2] 徐龙博,汲平.偏侧咀嚼对颌骨、咀嚼肌及颞下颌关节结构的影响〔J〕.口腔颌面修复学杂志,2008,(3):230-232.

[3] 林斌,梁甲兴,林立.偏侧咀嚼及其研究〔J〕.医学综述,2007,(9):694-696.

[4] Quintero A,Ichesco E,Myers C,et al.Brain activity and human unilateral chewing:an FMRI study〔J〕.J Dent Res,2013,92(2):136-142.

[5] 詹华勇,梁甲兴,王碧娟.偏侧咀嚼习惯危险因素的病例对照研究〔J〕.福建医药杂志,2003,(3):57-59.

[6] 杨博宇,杨立明,张兰荣.提高口腔检查视听教材质量的探讨〔J〕.医学理论与实践,2003,16(12):1479.

[7] 王子娴,徐龙博,祁冬,等.偏侧咀嚼致咀嚼肌功能紊乱发病机制的研究〔J〕.华西口腔医学杂志,2011,(1):23.

[8] Nakayama R,Nishiyama A,Kino K,et al.Influence of contributing factors in temporomandibular disorders in female college students〔J〕.Kokubyo Gakkai Zasshi,2013,80(2):62-67.

[9] Tomonari H1,Kubota T,Yagi T,et al.Posterior scissors-bite:masticatory jaw movement and muscle activity〔J〕.J Oral Rehabil,2014,41(4):257-265.

[10] 魏翠芹.偏侧咀嚼的病因以及危害认知调查分析〔J〕.中国疗养医学,2011,(6):562.

[11] 姜华,刘洪臣.偏侧咀嚼对口颌系统的影响〔J〕.中华老年口腔医学杂志,2006,(4):235-238.