新生代流动人口家庭压力研究

尹木子

(中国社会科学院研究生院 社会学系,北京 102488)

改革开放以来,中国人口流动日益频繁,国家卫生和计划生育委员会流动人口司《中国流动人口发展报告2013》显示,2013年中国流动人口已达到2.6亿人,流动人口的平均年龄约为28 岁。与此前统计数据相比,新生代流动人口数量越来越多,年龄越来越年轻化,流动距离更长。从流动人口的迁移模式上看,家庭化迁移成为主要模式。数据显示,全部核心家庭成员在流入地共同居住的占61%,部分核心家庭成员共同居住的约占30%,而达到法定结婚年龄的新生代流动人口中已婚者过半,以家庭为单位共同流动成为人口流动的主要形式。

一、文献回顾

(一)概念界定

1.家庭压力

家庭压力原本是一个心理学概念,国外对家庭压力的研究较早。1949年家庭压力之父Hill 就提出了“家庭压力”概念。Boss 将家庭压力定义为:家庭系统中的压力或紧张,即系统处在低潮、有压迫的、扰乱的和不平静的情境之中,家庭稳定状态受到波折,并指出由于个人和家庭总是在发展或改变中,所以家庭压力是不可避免和正常的,有时候压力是可预期的;家庭压力无所谓好或坏,而要看这个家庭的因应状况。不同学者和学科领域形成了不同的理论派别,心理学强调家庭成员改变对压力事件的主观认知,社会学则强调个人与家庭在管理压力时所拥有的资源,如家庭凝聚力与适应能力和用行动直接改变压力情境和环境[1]。

关于家庭压力的解释,Hill 提出了“ABC-X”理论,A 是指引发压力的事件/情境,B 是指面对压力的家庭拥有的资源与弹性,C 是指家庭对事件的主观认知,X 是指一个综合压力或危机的程度。这里,Hill 构造了一个关于家庭压力的公式,很好地解析了家庭压力的生成机制[2]。

2.流动人口与新生代流动人口

1990年以来,大量农民由内陆涌入沿海开放城市,但是由于户籍制度改革的滞后,他们无法获得当地城镇户口,从而被称为“流动人口”。“流动人口”泛指包括城-城流动人口(即城镇户籍流动者)和乡-城流动人口在内的所有流动者[3]。

新生代流动人口于20世纪80年代后出生,在90年代前后开始流动,他们在成长环境、个人特征、城市适应性、就业情况、与家乡的联系及流动模式等方面均与老一代流动人口不同,其特征主要表现为:一是受教育程度较高,大都具有初中以上文化水平;二是绝大多数未婚,没有或较少有家庭负担;三是从学校毕业后就直接外出,少有务农经历;四是跟老一代流动人口相比更注重改变生活方式和寻求更好的发展机会[4]。

中国目前有1.56 亿的新生代流动人口,他们幸福与否关系着国家的和谐稳定。所以,本文的研究视角是探索80、90 后流动人口的家庭压力现状,从社会政策角度给予解决问题的对策,从国家制度层面给予他们关注。

(二)关于家庭压力的研究现状

总体来说,目前关于家庭压力的论述较少,内容简单。截至2014年4月18日,在中国知网上输入关键词“家庭压力”进行搜索,在社会学与统计学领域的文章只有51 篇,综观现有的研究论文,集中于研究转型时期家庭压力特征、城市女性应对家庭压力、员工家庭压力以及病患者的家庭压力等,并没有针对与流动人口家庭压力的文章,仅有一篇分析了农民工的家庭压力。本文重点参考社会学方面的家庭压力研究,回顾前人文献。

1.家庭压力的现状

学者普遍认为,改革开放以来,中国社会处于高流动状态,社会财富分配不均,各个阶层生活压力巨大,家庭压力呈现出普遍性,每个家庭或多或少都有自己的家庭压力。徐安琪等(2008)对875 户家庭的抽样调查统计显示,目前家庭压力十分普遍,只有13%的家庭未感受到有任何压力,有87%的家庭感受到家庭压力[5]。

2.家庭压力的来源

在关于家庭压力的论述中,无论是定量研究还是定性研究,学者们普遍认为经济压力排在第一位。蔡玲(2010)指出在流动人口的家庭压力中,经济压力排在第一位。离开原住地的流动人口,多数都是为了经济目标,希望通过流动赚到钱,提高家庭生活条件。尤其是乡-城流动人口,自身生活非常节省,吃的基本都是没有肉的大锅菜,住得要么是板房,要么是偏远的简陋住房,子女的教育、父母的养老是压在流动人口肩上的两座大山。[2]徐安琪等(2007)指出家庭压力排在前五位的压力源有:子女教养负担为38%,经济拮据为37%,家人下岗、待业、失业为36%,工作紧张难度高为35%,住房困难、还贷压力沉重为34%[1]。中国目前处在转型社会,国家统计局公布的《2013年国民经济和社会发展统计公报》显示,2013年,第一产业增加值比重为10.0%,比上年略微下降0.1 个百分点,比重基本持平,而第三产业比重则明显提高,达到46.1%,比上年提高1.5 个百分点,比第二产业比重高2.2 个百分点,这是第三产业比重首次超过第二产业。虽然第三产业的比重逐年上升,但是现在第一产业、第二产业总和仍然超过50%,其吸纳就业能力远逊色于第三产业,而中国现在需要就业人数连年上升,就业难的问题刻不容缓。中国从计划经济制度转为市场经济制度的背景下,企业开始以理性功利主义计算行为,这就导致企业在雇佣员工上讲求投资报酬率,追求利益最大化,不能产出高效率的员工会被无情地淘汰。2013年9月9日,国务院总理李克强在英国《金融时报》发表的署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》中指出,截至2013年上半年,调查中国失业率为5%。而且中国目前房价飙升,但是对于百姓来讲,房子是刚性需求,不可不买,他们要承受巨大的房贷压力。

3.家庭压力的应对

亲朋好友是应对家庭压力的最大支持者。调查结果显示,70%的家庭会从不同的网络资源获得支持,其中65%来自于非正式的支持,父母、兄弟和子女等亲属支持的比重最高,少部分也有亲友和邻居。只有22%来自街道、居委会、社工或单位等公共领域中的正式支持[1]。中国人遇到家庭问题,倾向于首先寻求直系亲属的帮助,大多数家庭压力在微观系统下就可以得到解决,求助于正式组织的情况较少,受“家丑不可外扬”的传统思想影响,一般只有在迫不得已的情况下,社会成员才会求助于正式的组织。在大多数情况下,求助于正式组织的家庭,多数是收入低下或没有收入的家庭。

部分学者提出,社会组织作为宏观社会资本的一种,具有组织体系门类齐全、层次不同、覆盖广泛、民间性、非营利性等特征,逐渐成为缓解家庭压力的重要新生资源[6]。社会组织是建设市民社会的重要组成部分,它是民间自发成立的,在应对家庭压力时会发挥其灵活性,在政府转型、建立“小政府、大社会”的背景下,社会组织可以进入政府无法触及的地方,对于解决社会成员的家庭压力有重要作用。徐安琪等(2007)指出,制度资源的匮乏和短缺导致应对家庭压力宏观上的不足,提出建立完善专业心理辅导机构,让更多家庭在遇到压力时可以通过学习一些教育课程或心理治疗释放自己紧张的心情,疏导压力[1]。

中国目前没有专门的家庭政策,对于家庭的支持政策是通过最低生活保障、下岗失业救济金等政策实施,但是这些政策有一个共同点,即都是以个人为保障对象,而不是以家庭为保障对象。宏观制度层面的缺失,让社会成员面临家庭压力时缺乏固定的行动指南。

蔡玲(2010)指出不同阶层的人应对家庭压力所持有的资源是不同的,社会地位越高的人,所拥有的资源也越多,应对家庭压力时更得心应手[2]。但是,多数乡-城流动人口在城市的职业都是打工者,如在大型农贸市场、服装批发市场和餐饮市场做服务员,或者在工地做建筑工人。他们从事的职业等级低下,收入低且不稳定,而且多为散工,失业风险大。针对流动人口家庭压力,蔡玲指出只能靠自己积极应对。

4.家庭压力的认知

不同特质的主体对家庭压力的认知存在很大差异。Coltrane 和Collins 的研究显示,家庭压力认知上存在性别差异,男性对家庭压力的认知普遍高于女性。这是受中国传统文化的影响,“男主外、女主内”的家庭分工思想深入人心,家庭中的男性成员倾向于承担了全部家庭经济责任。教育程度和职业层次越高的人,所感知到的家庭压力越小;反之,教育程度和职业层次越低的人,所感知到的家庭压力越大。教育程度和职业层次高低和收入成正相关关系[2]。教育程度和职业层次越高的人,他的收入也越高。他的收入越高,在抵御突发情况和风险以及应对家庭压力的能力就高于教育程度和职业层次低的人,所以他们对于家庭压力的认知程度低于教育程度和职业层次低的人。

刘汶蓉等(2007)认为中老年家庭的压力累积对家庭压力的认知是负向的。中老年家庭的家庭成员出生于20世纪五六十年代,上学的年龄,他们遭遇了“文化大革命”的政治风波,没有获得良好的知识基础;参加工作的年龄又赶上上山下乡,没有学习到相关的职业技能;进入中年,适逢中国经济体制转轨,企业转型,下岗分流,被迫成为下岗失业人员。年龄不具有优势,又缺乏职业技能,他们大多只能做一些简单性、边缘性工作,收入微薄,甚至根本找不到工作,生活境遇堪忧[7]。

二、数据、变量和方法

(一)数据

本研究采用的数据是2013年6月中国社会科学院流动人口聚集区与大型市场人员生活与社会意识调查项目所收集的数据。此次调研重点关注北京七区(包括朝阳、丰台、海淀、东城、西城、石景山和通州),选择具有典型性和代表性的大型市场和流动人口聚居区进行重点调研,分别是:朝阳区的十八里店新纪元石材市场、南磨房东郊批发市场和十八里店乡西直河村;丰台区的花乡新发地批发市场和南苑乡南苑村;海淀区的中关村海龙电子城和东升乡双泉堡社区;东城区的永外百荣世贸商城;西城区的展览路世纪天乐商城;石景山区的古城天圣发市场;通州区的台湖镇田家府村。此次调研采用普遍调查和典型调查、抽样调查和个案访谈相结合的方法,通过问卷和访(座)谈两种方式进行。

本次调研问卷调查严格按照随机抽样的原则进行。在每个大型市场分别抽取雇主和雇工各100名,在流动人口聚居区随机抽取常住流动人口200名。本次调查共发放问卷2580 份,收回有效问卷2416 份,有效回收率达到93.6%。其中大型市场的雇主占27.84%,雇工占23.03%,聚居区的流动人口占49.13%。但是笔者重点研究80、90 后流动人口,因此将问卷中剔除户籍是北京市的和年龄不是80、90 后的数据,留下本文的有效数据为1264 个,其中有效值1260 个,缺失值为4 个,由于缺失值个数较少,直接删除后不会影响整体的回归模型,所以笔者选择直接删除。

(二)变量处理

1.因变量

本研究的因变量是“家庭压力”,在2013年中国社会科学院流动人口聚集区与大型市场人员生活与社会意识调查项目中,测量通过下面问题完成:您觉得工作和生活压力大不大?对该问题的回答有六个选项,分别是“很大”、“比较大”、“一般”、“不太大”、“不大”和“说不清”。为了方便分析,本文对这一变量做二分化处理,即将“很大”与“比较大”重新编码为1,而“一般”、“不太大”、“不大”和“说不清”重新编码为0。

2.自变量

考虑到回归模型的数据要求,结合各变量的频度分布并按分析所需,在定义好适合的每个变量的参照组后,将其再编码生成为虚拟变量,具体编码过程及相应结果如表1所示。

3.统计模型

本研究所运用的统计模型是二分因变量的Logit 模型(binary logistic regression model),它与一般线性回归直线针对观测变量进行分析不同,在对二分因变量进行统计分析时,所观测到的是某一事件是否发生,即yi=1 或yi=0。然而,统计模型中的因变量却是发生某一事件的概率[8]。二分因变量的Logit 模型是最早的离散选择模型,也是目前应用最广的模型。就本研究而言,笔者将家庭压力这个因变量重新编码成有家庭压力=1,没有家庭压力=0,从而估计和预测家庭压力发生的概率是如何受到解释变量的影响。

表1 用于本研究分析的解释变量编码过程

本文建立了三个模型。第一个模型中的解释变量有性别、年龄、婚姻状况、是否有小孩、户口和哪一年来到北京。通过第一个模型可以考察人口学中基本控制变量对80、90 后流动人口家庭压力的影响。第二个模型的解释变量在第一模型基础之上加入居住状况、现在和谁一起住、在北京遇到的最大困难、工作状态以及工作收入的对数几个自变量。通过第二个模型可以估计出居住状态、和谁一起住、工作状态以及在北京遇到的最大困难对80、90 后流动人口家庭压力的影响程度,究竟哪个解释变量贡献得多一些,哪个解释变量贡献得少一些。第三个模型在第二个模型基础之上,又加入了经济地位和拥有亲属数量两个解释变量。其中经济地位的测量问题包括两个:一个是流动前,在原住地的经济地位;另一个是现在北京的经济地位。而拥有亲属数量的测量包括外地亲属和北京本地亲属。加入经济地位和拥有亲属数量两个解释变量,用来预测其对80、90 后流动人口家庭压力的影响程度。

三、实证结果分析

(一)描述性统计

表2是本文中解释变量的频数统计,其中男性的新生代流动人口为700 人,占比为55.6%,女性的80、90 后流动人口为560 人,占比为44.4%。说明在流动人口男女比例上,男性略多于女性。表2显示,545 人已婚,715 人未婚;605 人有孩子,657 人没有孩子。说明新生代流动人口中有43.3%的人已经结婚,47.9%的人已经有孩子。这些流动人口虽然已经结婚,但还是选择到大城市打工,这与上一代流动人口差异很大,上一代的流动人口,尤其是女性,一旦结婚生子就选择回到家乡相夫教子[9]。

表2 变量的描述统计

表2反映出,新生代流动人口中有将近60%的人与自己的家人一起住。这与此前流动人口单独外出打工的状况相比有很大的不同。上一代的人口迁移流动,一般都是成年已婚男子单独外出务工,而妻子孩子多数留在家乡[10]。但是现在流动人口家庭大量出现,陈蓉(2012)指出,据普查和大型的流动人口调查显示,人口迁移流动表现出明显的家庭化流动的趋势。大量流动人口与其全部家庭成员或者部分家庭成员(一般是配偶)离开家乡,外出打工,为获取更高的经济报酬。家庭化迁移使得流动人口在流入地更容易产生归属感,有利于增强其幸福感,减少孤独失落感。这也是说明在北京遇到的最大困难中,只有99 个人选择社会关系少、感情孤独的选项,仅占了7.8%的比例[9]。

在居住状况的问题上,有84.2%的人选择租房子,这是流动人口普遍的居住方式。由表2可知,在北京遇到的最大困难这个问题上,有33.8%的人选择物价贵选项,其次是住房困难、工资太低两个选项,分别有22.9%和17.6%的人选择。从这个结果可以看出,无论是物价贵、住房困难还是工资太低,都是属于经济上的压力。而这三个选项一共占了74.3%,可以得出经济压力是新生代流动人口的最大的家庭压力,这与其他学者以前的研究结果是一致的。家庭压力中,经济压力是占第一位的。

(二)二分因变量的Logit 模型

1.模型一

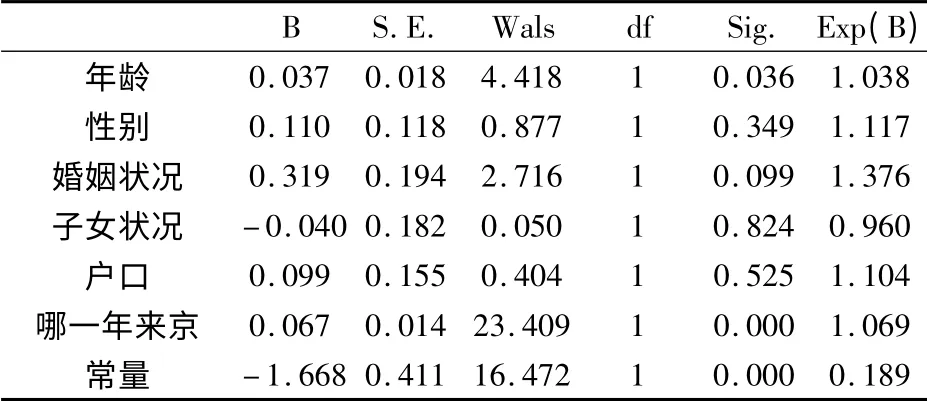

模型一分析结果如表3所示。

表3 模型一分析结果

从模型一中可以看到年龄对于新生代流动人口家庭压力有显著性影响,年龄每增长1 岁,家庭压力的比率比就增加1.038 倍。

男性的家庭压力大于女性,这个结果与之前学者们研究其他群体得出家庭压力存在性别差异的结果是一致的。男女在家庭压力的感知上有差异,男性的家庭压力大于女性,这跟男女分工有关。

婚姻状况对于家庭压力也有显著性影响,已婚身份的新生代流动人口的家庭压力远远高于未婚身份的新生代流动人口,这个比率是1.376。这个结果可以解释为,结婚后需要负担家里的生活,压力较大。而单身的时候,只负责自己的生活就可以了,压力较少。

来北京年限这个自变量对80、90 后流动人口的家庭压力有显著性的影响。来北京时间每增加1年,家庭压力比率比就增加1.069 倍。这个结果与年龄、婚否具有一致性,来北京年限短,说明年龄较小,结婚可能性小,家庭压力就小。

2.模型二

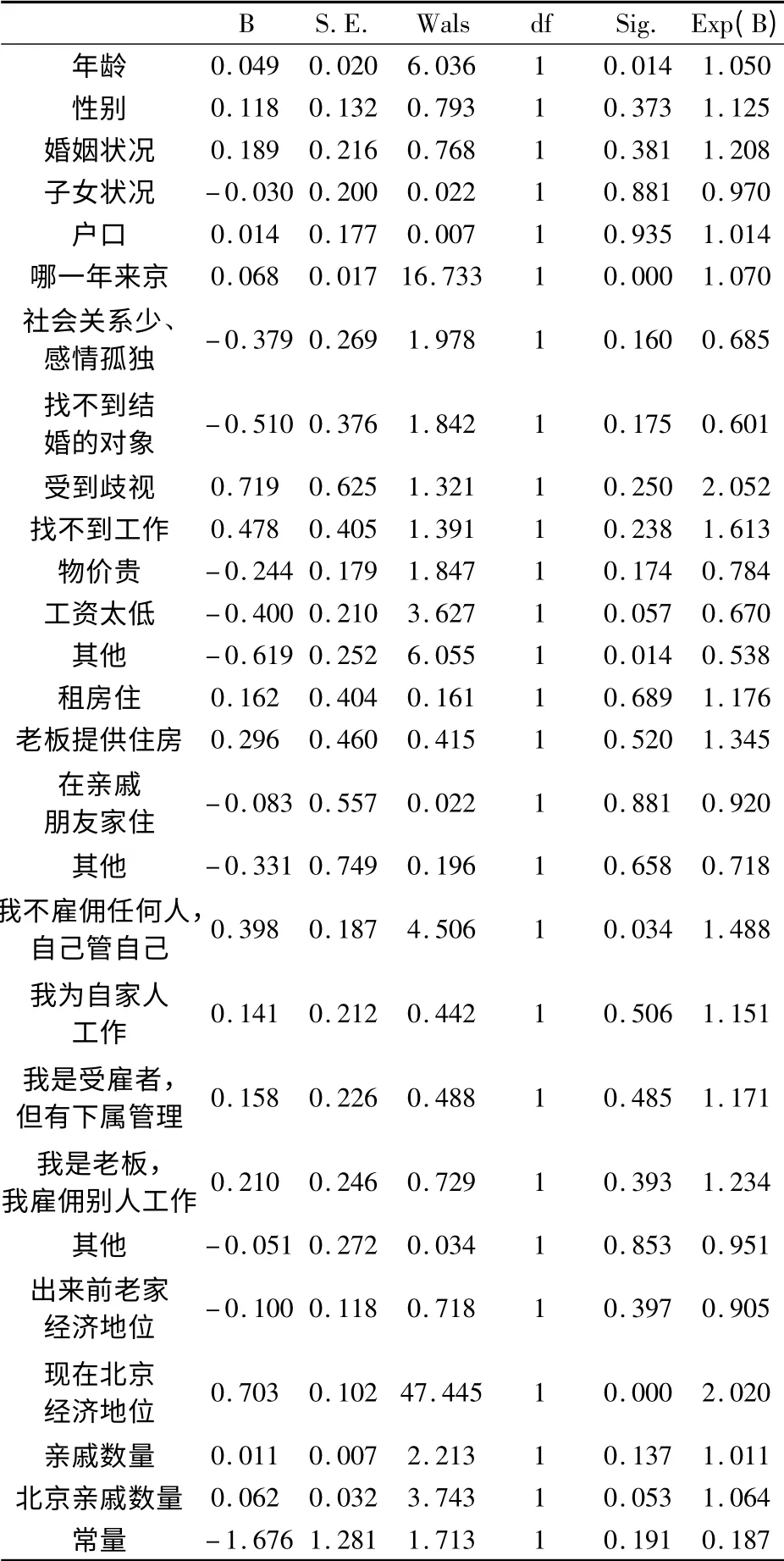

模型二分析结果如表4所示。

表4 模型二分析结果

模型二在模型一的基础之上加入了居住状况、在北京遇到的最大困难、工作状态以及工作收入的对数几个解释变量。从表4可以看出,在北京遇到最大困难这个解释变量上,将住房困难设置为参照组,社会关系少、感情孤独,物价贵,工资太低的Sig值分别为0.026、0.037 和0.053,说明社会关系少、感情孤独,物价贵和工资太低的这几个选项与住房困难这个因素相比对新生代流动人口的家庭压力有显著性的差异。这些因素与住房困难对于新生代流动人口家庭压力的贡献率是一致的。以社会关系少、感情孤独为例,如果一个人感到社会关系少、感情孤独,那么他与感到住房困难相比,更少地感知到家庭压力。同样推理,物价贵和工资太低,与感到住房困难相比,都更少地感知到家庭压力。而受到歧视和找不到工作这两个选项与住房困难对于新生代流动人口的家庭压力的影响是一致的。感知到受到歧视和找不到工作,与住房困难这个选项一样,会感知到家庭压力。

在工作状态上,设置我是受雇者,不管理任何人为参照组,只有选项我不雇佣任何人,自己管自己与参照组相比对于家庭压力感知是显著的。同时表4中我不雇佣任何人,自己管自己选项的Beta 系数为0.513。也就是说,工作状态为我不雇佣任何人,自己管自己这个选项的新生代流动人口,最能感知到家庭压力。

将收入取对数后,Sig 值为0.008,说明收入取对数后对于新生代流动人口家庭压力的影响是明显的。并且Beta 系数为-0.688,用统计学语言表述就是,收入越高,家庭压力越小,收入与新生代流动人口的家庭压力成反相关。而居住状态的解释变量的Sig 值都十分大,对于家庭压力的感知没有显著性影响,因此在这里不予详述。

3.模型三

模型三分析结果如表5所示。

模型三在模型二的基础之上又加入了经济地位和拥有亲属资源两个解释变量。在经济地位,表5显示,原住地经济地位和现住地经济地位的Sig 值为0.397 和0. 0008(近似数值,SPSS 统计软件作出),说明原住地的经济地位对于新生代流动人口的家庭压力没有显著性的影响,而在现住地的经济地位对于新生代流动人口的家庭压力有显著性的影响。用统计学的语言陈述,原住地的经济地位对于新生代流动人口的家庭压力没有显著的相关。但是现住地的经济地位对于新生代流动人口的家庭压力有显著相关,而且是成反比关系:在现住地经济地位越高,所感知到的家庭压力越小;而在现住地经济地位越低,所感知到的家庭压力就越大。

如表5所示,在北京拥有外地亲属自变量对于新生代流动人口家庭压力的大小没有显著性的影响,但是在北京拥有本地亲属(这里指北京当地人或者已经取得户口的亲属)对于新生代流动人口家庭压力的大小有着显著的影响。说明在北京的新生代流动人口拥有亲属会对其家庭压力产生减轻的影响,拥有北京亲属比拥有外地亲属显著性更高。

表5 模型三分析结果

四、结 语

本文关注的焦点是新生代流动人口家庭压力,探求的是新生代流动人口家庭压力的现状,以及影响家庭压力的因素。基于数据分析,北京地区的新生代流动人口呈现出与家人共同居住的主流模式,造成新生代流动人口家庭压力前三位的依次是物价贵、住房困难、工资过低,而这三项内容都属于经济领域,由此可见,新生代流动人口的家庭压力主要是经济压力。

在新生代流动人口家庭压力影响因素中,收入越高,家庭压力越小;经济地位越高,尤其是在现住地经济地位越高,家庭压力越小。在家庭压力与家庭资源的考察中发现,拥有当地亲属显著性影响新生代流动人口的家庭压力,即现住地的亲属越多,家庭压力越小。

中国目前处于人口流动经常化的大背景下,流动人口数量逐年增加,流动人口的年龄也日趋年轻,新生代流动人口成为当代流动人口的主力军。同时,人口流动方式也呈现出家庭式的整体或半整体流动。在这样的社会背景下,对于新生代流动人口家庭压力的研究具有时代性和紧迫性。本文基于数据的分析,探求新生代流动人口家庭压力的现状,以及影响家庭压力的因素。只有对这一群体有着全面深入的理解,才能制定出切实可行的有关这一边缘弱势群体的相关政策。

需要说明的是,本研究是基于北京地区流动人口状况进行的分析,没有对其他城市流动人口现状进行比较研究,后续在调研地域扩展的基础上可以进一步完善结论,并提出相关政策措施。同时,流动人口内部的异质性在未来家庭压力研究中应得到关注,以形成对流动人口家庭压力更为深入的认识。

[1]徐安琪,包蕾萍.家庭压力和应对:女性的认知、资源和社会支持[J].江苏社会科学,2007(5):96-102.

[2]蔡玲.以ABC-X 模型为基础的农民工家庭压力研究[J].江汉论坛,2010(6):140-144.

[3]杨菊华.对新生代流动人口的认识误区[J]. 人口研究,2010(4):44-56.

[4]和红,智欣.新生代流动人口社会支持状况的社会人口学特征分析[J].人口研究,2012(5):37-46.

[5]徐安琪,张亮.转型期家庭压力特征与社会网络资源的运用[J].社会科学研究,2008(2):112-119.

[6]杨柳.缓解家庭压力的新生资源——社会组织对于缓解家庭压力的作用及其发挥[J].河南社会科学,2011(6):107-109.

[7]刘汶蓉,徐安琪.城市家庭的经济压力:总体特征、外在脉动与因应机制[N]. 中国社会科学院院报,2007-11-15.

[8]谢宇.回归分析[M].2 版. 北京:社会科学文献出版社,2013:331.

[9]陈蓉.“举家迁徙”背景下流动人口家庭模式问题之探究[J].改革与开发,2012(12):35-37.

[10]盛亦男.中国流动人口家庭化迁居[J].人口研究,2013(3):66-79.