时间距离对于验证性信息加工的影响*

凌 斌 王重鸣

(1浙江大学心理与行为科学系, 杭州 310028) (2浙江大学管理学院, 杭州 310058)

(3浙江大学全球创业研究中心, 杭州 310028)

1 引言

当面对一些决策问题诸如组织变革、创业选择、人事评估等, 决策者需要通过搜寻外部决策信息来确保和支持自己能够做出一个好的决策。但是出于各种不同的决策动机和目的, 决策者在搜寻和评价外部决策信息时会不同程度地忽略不同信息的认知倾向。当他们搜索新的决策信息时, 个体经常会偏好选择和高估那些与先前决策、态度和观点相一致的信息, 而忽略或贬低那些不一致的信息。这种倾向叫做验证性信息加工(Confirmatory Information Processing, CIP) (Fischer, 2011; Fischer& Greitemeyer, 2010; Fischer, Lea, et al., 2011)。CIP会降低决策质量, 减少了个体或群体决策情境中对于初始判断的校正, 给决策的结果带来一定的风险和负面影响(Fischer & Greitemeyer, 2010;Greitemeyer, Schulz-Hardt, Brodbeck, & Frey, 2006;Kray & Galinsky, 2003)。CIP广泛地影响到人们的态度、行为和认知过程的形成。

本研究的目的是探讨时间距离(Temporal Distance)对验证性信息加工的影响, 认为决策者在不同时间距离条件下做决策会出现CIP上的差异。时间距离在行为决策的认知加工中发挥重要的作用, 不同距离的时间感知会影响决策过程中的信息表征(Liberman, Sagristano, & Trope, 2002)、结果效价(Trope & Liberman, 2010; 王霞, 于春玲, 刘成斌,2012)、特征评价(Trope & Liberman, 2000)、自我表征(Wakslak, Nussbaum, Liberman, & Trope, 2008)和信息搜寻(Shani, Igou, & Zeelenberg, 2009)等认知活动。而本研究则从时间距离的视角来考察另外一种决策认知活动的机制, 即验证性信息加工效应。人们对于态度和行为一致性关系的认识取决于他们对于决策背景信息的心理表征。针对变革转型、创业选择和人事评估等一些决策问题和任务, 本研究提出当前决策的验证偏差与未来决策的验证偏差存在一个时间折扣效应, 即随着时间距离的增加,决策者对于CIP的倾向会不断降低。为了进一步解释时间距离是如何影响 CIP, 本研究探索了时间距离与验证偏差之间的中介效应, 以及基于解释水平理论(Construal Level Theory, CLT) (Trope &Liberman, 2003) 来分析验证偏差时间折扣效应的边界机制。同时本研究也是对Brownstein (2003)提出决策加工偏差研究趋势的回应, 决策时间临近性会影响信息加工偏差。

1.1 验证性信息加工研究

验证性信息加工主要包含两种行为:验证性信息搜寻与验证性信息评估(Fischer, Fischer, Englich,Aydin, & Frey, 2011; Greitemeyer, Fischer, Frey, &Schulz-Hardt, 2009), 前者指的是决策者从决策情境中优先选择和挑选支持原有态度、决策和信念的信息, 同时刻意忽略其他不支持性信息的倾向(Fischer, 2011); 后者指的是决策者对于一致性信息质量的评价高于非一致性信息评价的倾向(Greitemeyer et al., 2009)。这两种行为具有显著的正相关(J. Fischer et al., 2011; Fischer, Greitemeyer,& Frey, 2008), 本研究也将它们作为CIP的指标。

大多数CIP研究主要是基于两种不同的理论假设:防卫性动机假设与准确性动机假设(defense motivation vs. accuracy motivation, Fischer &Greitemeyer, 2010)。防卫性动机假设是CIP研究中最为经典的理论, 它来自于认知失调理论(cognitive dissonance theory, Festinger, 1957)。Festinger提出个体为了避免产生认知冲突和消极感受会更加偏好与态度一致的信息(Festinger, 1957;Hart et al., 2009)。基于个体防卫性动机需要, 他们在搜寻和评价决策信息时为了不让自身产生违背初始态度和观念的负面感受而去系统性地偏好一致性的信息, 忽略非一致性信息, 并最终产生验证偏差。准确性动机假设是另一种非常重要的理论,它更加侧重从信息与认知视角来解释CIP效应的产生, 关注决策者做出客观、无偏决策的驱动力(Fischer & Greitemeyer, 2010)。准确性动机的目的是要在实际决策中选择最好的选项, 并在随后处理决策关联信息时表现出无偏的信息加工与搜寻。因此有些研究表明准确性动机会降低 CIP效应(Fischer, Jonas, Frey, & Kastenmüller, 2008; Hart et al., 2009)。但是也有研究提出相反的结论, 准确性动机会适得其反地提高 CIP效应(Fischer, Fischer,Weisweiler, & Frey, 2010; Fischer, Jonas, Frey, &Schulz-Hardt, 2005; Fischer, Schulz-Hardt, & Frey,2008)。产生这一分歧的原因是由于准确性线索情境的差异引起的。具体来说, 分布在决策情境与信息搜索情境中的准确性线索分别会导致CIP效应的降低和增加(Fischer & Greitemeyer, 2010)。

1.2 时间距离与验证性信息加工

根据解释水平理论, 时间距离指的是个体对事件在时间临近程度上的感知, 它通过改变事件的心理表征来影响人们对未来事件的反应(Forster,Friedman, & Liberman, 2004; Trope & Liberman,2010; Trope, Liberman, & Wakslak, 2007)。Liberman等(2002)的研究指出, 当目标事件发生在较远的时间距离上, 被试会以更加抽象和上位范畴来表征该目标。同时被试对于远期目标的正面体验和负面体验表现出更加原型性的特征以及更少的变异。

时间距离对于本研究的意义在于它会导致个体在决策信息搜寻和评价上具有不同水平的验证偏差, 即时间折扣效应。Brownstein (2003)在论述决策信息加工偏差的研究趋势时指出信息加工偏差会随着决策时间临近点的增加而增加, 当决策者更加靠近决策时间点时会产生更多的偏差性信息加工。基于Brownstein提出的议题, 本研究从决策时间表征的视角来研究信息加工偏差, 当个体与决策的时间距离更近时会增加验证性信息的选择, 而当个体离决策的时间距离更远时会降低验证性信息的选择。虽然有研究指出验证性信息搜寻会随时间而减弱, 但是该研究是基于信息搜寻的时间阶段而不是决策本身的时间临近性(Fischer, Lea et al.,2011)。本研究提出时间距离与 CIP的关系主要基于三个方面的原因。

首先解释水平理论提出时间距离会系统地改变个体对于目标对象的加工方式。解释水平与评估反应的研究表明时间距离的变化会导致评估反应的变化, 个体对于近期事件的评价会更多地依赖当前情境, 产生情境特定性的反应, 他们从情境中获取局部性信息来对目标进行评价; 而个体对于远期事件的评价可以超越对情境的依赖, 产生整体性的反应, 不需要与特定的情境保持一致, 他们获取超越情境的整体性信息来对目标进行评价(Ledgerwood, Trope, & Chaiken, 2010; Ledgerwood,Trope, & Liberman, 2010)。随着时间距离的增加,决策者会降低个体性信息的加工权重, 同时会提高对整合性信息的加工权重。验证性信息加工表现了个体在信息加工中对于初始态度和决策情境的依赖, 而时间距离可以降低个体在信息加工中的这种依赖。其次, 从时间距离与情绪反应的关系上也可以认为时间距离会降低验证偏差。解释水平理论认为人们对于近期事件的情绪反应强度要高于对远期事件的反应强度(Davis, Gross, & Ochsner, 2011;Trope & Liberman, 2010)。近距离的心理表征会强化决策事件中的情绪意识在决策加工中的权重。而远距离的心理表征则会弱化决策事件中的情绪意识在决策加工中的权重。认知失调理论认为较高的负面情绪和厌恶感会提高验证性信息加工(Festinger, 1957; Fischer, 2011), 而这种效应在近期决策中会更强。已有研究认为高解释水平可能会降低个体对于认知失调感的检测(Freitas, Clark, Kim,& Levy, 2009), 在远期决策中由于决策背后的情绪意识减弱, 因此它在个体决策中的权重也会降低,从而在随后的信息加工中个体会减弱情绪意识对于验证偏差的影响。最后, 不同时间距离的心理表征对于各自目标事件的知晓水平是不同的, 个体预测未来事件的确定性水平要低于对近期事件的预测, 他们对未来事件缺乏更少的了解(Liberman &Trope, 2008; Trope & Liberman, 2010; Wakslak et al.,2008)。验证性信息加工的认知经济模型(Cognitive Economy Model, 见 Trop & Liberman, 2010)指出知觉到的决策确定性(Perceived Decision Certainty)与CIP存在正相关, 决策者从决策事件中知觉到的确定性越高则信息加工中的验证偏差越高。由于不同时间距离对决策事件的确定性感知不同, 从而会产生不同水平的CIP效应。本研究假设如下:

假设1:时间距离与验证性信息加工效应存在负相关关系, 即近期决策会增强验证性信息加工效应, 而远期决策会降低验证性信息加工效应。

假设2:知觉到的决策确定性在时间距离与验证性信息加工效应之间起到中介作用。

1.3 解释水平理论与时间距离

解释水平理论认为人们对于客观事物的认知表征存在不同的抽象水平, 而抽象水平又是通过个体与客观事物的心理距离来决定的(Trope et al.,2007; Trope & Liberman, 2010)。解释水平本身和形成解释水平的心理距离是解释水平理论两个重要部分, 而且它们具有相互作用的关系。一方面人们与目标事物的心理距离会导致不同程度的抽象表征。已有研究探讨了时间距离(Liberman et al., 2002;Liberman & Trope, 1998)、社会距离(Liviatan, Trope,& Liberman, 2008)、空间距离(Fujita, Henderson,Eng, Trope, & Liberman, 2006)以及概率(Wakslak,Trope, Liberman, & Alony, 2006)对于解释水平的影响。另一方面解释水平也会影响个体与目标事件的心理距离。个体对目标事件的抽象加工或思维会增加个体与该目标在时间、社会、空间和概率维度上的心理距离(Liberman, Trope, McCrea, & Sherman,2007; Stephan, Liberman, & Trope, 2010; Wakslak &Trope, 2009)。在解释水平与时间距离的研究中, 当事件以抽象方式进行表征时会导致个体延长执行该事件的时间间隔, 而当采用形象表征时会缩短执行该事件的时间间隔(McCrea, Liberman, Trope, &Sherman, 2008)。解释水平与时间距离具有双向的关系。此外, 心理距离的4个维度之间也存在着认知关联性。个体对于远期事件的认知表征与高社会距离、高空间距离以及期许性具有高关联性。它们在对个体行为和心理过程的作用上具有对应特征。

时间距离与验证偏差的关系并非一成不变, 而是会受到决策者解释水平的影响。首先, 基于解释水平与时间距离的认知关联性, 时间距离与验证偏差的关系可以类比到解释水平中(包括其他心理距离)。当个体处于高解释水平时会降低决策信息加工中的验证偏差, 而当个体处于低解释水平时会增强验证偏差。其次, 解释水平与时间距离对于验证偏差会产生交互作用机制。以往研究更多关注解释水平对心理距离的关联性影响(Liberman et al.,2007), 而很少关注交互影响。因此解释水平和时间距离对于个体行为的影响除了关联性的影响模式之外(如高(低)解释→行为 A (B)关联到远(近)期→行为A (B)), 还应该更加关注它们的交互影响模式(如解释水平×时间距离→行为)。已有研究指出时间距离存在自动加工效应, 当刺激表征的时间距离与空间距离一致时(1年—远距离; 今天—近距离)会加快被试的反应, 而当不一致(1年—近距离; 今天—远距离)时会放慢被试的反应(Bar-Anan,Liberman, Trope, & Algom, 2007)。因此, 时间距离和解释水平(其他心理距离)存在着影响个体行为的交互作用模式。本研究认为它们的交互作用会使得CIP的差异更加明显。即在低解释水平表征上, 时间距离与验证偏差的负相关关系得到强化, 而在高解释水平表征上, 时间距离与验证偏差的负相关关系会得到缓冲。此外, 本研究认为时间距离与其他心理距离也存在相似的交互作用机制。考虑到决策事件中不确定成分对于验证性信息加工的重要影响以及期许性和可行性特征作为决策特征对于创业决策和经济决策的重要作用(Fitzsimmons &Douglas, 2011; Guerrero, Rialp, & Urbano, 2008) (实验材料是有关创业的经济决策), 本研究将概率特征作为调节因素来探讨时间距离与验证偏差的关系。已有研究将事件发生概率的维度划分为期许性(Desirability)与可行性(Feasibility), 分别作为不同的心理距离(Todorov, Goren, & Trope, 2007)。已有研究将高期许性—低可行性与高可行性—低期许性分别作为高解释水平与低解释水平的认知表征(Lu, Xie, & Xu, 2013; 徐惊蛰, 谢晓非, 2011), 它们与解释水平和时间距离具有认知相关性。本研究一方面将高期许性—低可行性与高可行性—低期许性作为另外一种心理距离来考察它们对于验证偏差的影响及其与时间距离的交互作用; 另一方面还将它们作为决策情境特征层面上的解释水平来研究其实验效应, 并认为这种特征维度具有与解释水平相似的实验效应。建议研究假设如下:

假设3a:解释水平与验证性信息加工效应存在负相关关系, 即低解释水平会增强验证性信息加工效应, 高解释水平会降低验证性信息加工效应。

假设3b:解释水平会调节时间距离与验证性信息加工效应之间的关系, 即低解释水平会强化时间距离与验证性信息加工效应之间的负相关关系, 而高解释水平会弱化时间距离与验证性信息加工效应之间的负相关关系。

假设 4a:期许性/可行性表征与验证性信息加工效应存在负相关关系, 即高可行性—低期许性会增强验证性信息加工效应, 高期许性—低可行性会降低验证性信息加工效应。

假设 4b:期许性/可行性表征会调节时间距离与验证性信息加工效应之间的关系, 即高可行性—低期许性会强化时间距离与验证性信息加工效应之间的负相关关系, 而高期许性—低可行性会弱化时间距离与验证性信息加工效应之间的负相关关系。

2 实验1:时间距离对验证性信息加工的影响

实验1的主要目的用于检验被试做出不同时间距离(远期 vs. 近期)的决策是否会产生不同水平的验证性信息加工(实验 1a), 以及决策确定性所起到的中介作用(实验1b)。

2.1 实验1a

2.1.1 被试与实验设计

50名上海某大学学生参加本实验, 其中男生34人, 被试平均年龄18.86周岁(SD

=0.95)。本实验采用单因素被试间实验设计, 其中自变量包含两个水平:近期决策与远期决策。被试被随机分配到两个水平中。2.1.2 实验材料与程序

本实验采用自编的情境决策事件, 要求被试做出产品转型的决策。材料编制在结构和形式上参照以往研究(Fischer, Kastenmüller et al., 2011; Fischer,Lea et al., 2011)。为了操作决策事件的时间距离,本实验告知被试决策发生的不同时间点(今天vs. 1年后实施转型)。我们要求被试在初始决策后评估决策事件发生的时间间隔, 以此作为时间距离的操作检验, 如“你从这个决策中感知到的时间间隔有多长” (Bilgin & LeBoeuf, 2010; 王霞等, 2012), 采用11点量表, 0=非常短, 10=非常长。

实验程序采用 CIP经典研究范式(见 Fischer,Lea et al., 2011)。所有被试都会分到一份有关产品转型决策的实验手册, 他们在情境中充当公司总经理(决策者)的角色, 并选择合适的转型产品(铅酸电池和锂离子电池)。两种产品具有等量的信息描述。被试在整个实验中有两次决策机会:初始决策和最终决策。首先, 被试需要阅读决策材料并作出初始的产品选择, 然后告知被试为了最终做出更好的决策, 他们可以查阅一组额外的产品信息。这些信息由于初始的产品选择而自动区分出决策一致性信息和非一致性信息, 共包含12条信息, 每条信息有两句话组成:一个用来描述产品特征, 另一个用来表达支持或反对的倾向(其他实验的信息条目也是这种结构)。3条信息支持铅酸电池(或锂离子电池),3条信息反对铅酸电池(或锂离子电池), 总之每种产品的支持信息和反对信息各占一半。不管被试初始选择何种产品, 其中一致性信息和非一致性信息各有 6条。例如支持铅酸电池的信息“新型铅酸电池的价格大大低于锂电池。因此推荐新型铅酸电池”; 支持锂离子电池的信息“锂电池的存储容量是比较大的, 是铅酸电池的2~3倍。因此推荐锂离子电池”。

被试需要对每条信息的预期质量进行评价, 具体包含两个维度:信息价值(你认为这条信息对于你的价值是多少; 0=完全没价值到 10=完全有价值)和信息重要性(你认为这条信息对于做出好决策的重要性是多少; 0=非常不重要到 10=非常重要)。信息价值和信息重要性的评价存在显著高相关(r

=0.82,p

<0.001), 我们将二者求平均并作为信息评估的指标。被试完成评估后收回实验手册。之后, 我们要求被试从相同的 12条信息中挑选出他们愿意进一步详细了解的信息。为了避免需求效应, 被试会在另外一份实验手册上自由挑选和标注信息, 我们统计被试在一致性信息和非一致性信息的搜寻数量, 每搜寻一条信息计 1分(每类信息最高为6分, 最低为0分)。实验最后要求他们做出最终的决策。基于以往处理方法(Fischer et al.,2008), 本研究将知觉到的信息价值、信息重要性和信息搜寻的差异值(差异值为一致性信息的评价(挑选数量

)减去非一致性信息的评价(挑选数量

))聚合起来作为CIP的总体指标(为了简便起见, 将这3个指标的差异值分别称为信息价值偏差、信息重要性偏差和信息搜寻偏差, 其偏差均表现为信息加工中的验证倾向)。差异值用验证偏差来表示 (J. Fischer et al., 2011; Fischer et al., 2008)。正数代表验证信息加工的验证倾向, 负数表示失验倾向。2.1.3 结果与讨论

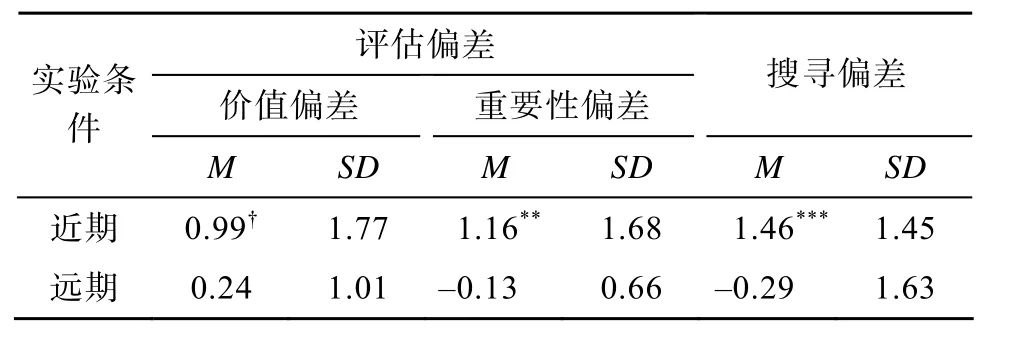

(1)操纵检验。通过独立样本t

检验, 我们比较近期决策(M

=3.96,SD

= 1.87)与远期决策(M

= 6.29,SD

=2.20)两组被试对于时间间隔的感知,两组时间感知存在显著差异,t

(48)=‒4.05,p

<0.001,d

=1.14, 说明实验对于时间距离的操作成功。(2)验证性信息加工效应。我们将信息价值、信息重要性和信息搜寻的差异值作为CIP的3种具体指标。前两者的差异值为连续数据, 后者的差异值为整数数据, 因此不可以直接合并。借鉴以往处理方式(J. Fischer et al., 2011), 将它们转化为Z

分数后再换算成平均值形成验证偏差(Cronbach’s α =0.72;M

=0,SD

=0.81), 作为CIP效应的总体指标。以 CIP指标(信息价值偏差、重要性偏差、搜寻偏差和总体验证偏差)作为因变量, 时间距离作为自变量来做One-Way ANOVA分析(见表1), 结果表明时间距离在信息价值偏差(M

=0.24,M

= ‒0.26;F

(1, 48)=3.32,p

=0.08, η=0.06,达到边缘显著), 信息重要性偏差(M

=0.43,M

=‒0.47;F

(1, 48)=12.29,p

=0.001, η=0.20), 信息搜寻偏差(M

=0.48,M

=‒0.52;F

(1, 48)=16.23,p

<0.001, η=0.25)以及总体验证偏差(M

=0.38,M

=‒0.42;F

(1, 48)= 15.68,p

<0.001, η=0.25)上的主效应显著。这说明被试在近期决策事件中要比在远期决策事件中表现出更高水平的CIP效应。假设1得到验证。此外, 通过做回归分析用感知的时间间隔分别预测CIP的各个指标, 结果表明时间间隔可以非常显著地预测信息价值偏差(β=‒0.45,p

=0.001,R

=0.21)、信息重要性偏差(β=‒0.55,p

<0.001,R

=0.30)、总体验证偏差(β=‒0.52,p

<0.001,R

=0.27),以及边缘显著地预测信息搜寻偏差(β=‒0.26,p

=0.07, R=0.07), 说明CIP效应会随着时间距离的增加而显著降低。

表1 实验1a信息价值、信息重要性评价和信息搜索的原始差异值

(3)干扰效应的检验。被试在初始选择中有 36人偏好锂电池, 14人偏好铅酸电池。为了排除产品偏好、性别和年龄对实验可能产生的干扰效应, 我们实施 2(时间距离) × 2(产品偏好) × 2(性别)的协方差分析, 其中以年龄为协变量, 总体验证偏差为因变量, 产品偏好与性别属于类型变量并与时间距离作为因子一起进入模型, 自动产生统计控制的效果。结果表明, 在控制了产品偏差、性别和年龄之后, 时间距离与总体验证偏差仍然存在显著主效应,F

(1, 43)=11.66,p

=0.001, η=0.21。产品偏好、性别和年龄对因变量均不存在显著的主效应(Fs

<1,ps

>0.38), 同时产品偏好、性别和时间距离也都不存在显著的交互作用(Fs

<1,ps

>0.45)。实验1a初步验证了假设1, 即个体在近期决策中会增强 CIP效应, 而在远期决策中会降低该效应。实验 1b采用新的操作方法和实验材料进一步验证假设1。同时将重点探讨知觉到的决策确定性在时间距离与CIP之间所产生的中介机制。

2.2 实验1b

2.2.1 被试与实验设计

上海某大学 62名学生参加了该实验, 删除两份不合格实验问卷, 获得60份有效问卷, 其中男生47人, 被试平均年龄18.85周岁(SD

=0.99)。本实验采用单因素被试间实验设计, 其中自变量为时间距离, 包含两个水平:近期决策与远期决策。被试被随机地分配到这两种水平中。2.2.2 实验材料与程序

实验1b的操作程序与实验1a基本相似, 但是我们运用新的方法来操纵时间距离, 采用新的情境材料作为决策任务。该任务来自于以往研究(J.Fischer et al., 2011; Fischer et al., 2008), 向被试描述其拥有一家时装店, 作为店主需要决定是否延长一位职业经理人(张三)的聘用合同。为了操纵时间距离, 我们告知被试在假定的时间点上来做决策:“假设请你明天来做出延聘决策” (近期距离) vs.“假设请你3个月后来做出延聘决策” (远期距离)。我们采用与实验 1a相同的方法来对时间距离进行操纵检验。

在具体实施过程中, 每位被试都会收到一份实验手册, 描述张三工作的内容和特点。他在1年前被聘用来管理这家时装店, 1年的合同期限快到了,是否续签合同依赖于他过去的表现。他在过去的一段时间里既有好的表现也有不好的表现, 比如在好的方面, 他通过引进一种新的服装系列(Young Fashion)赢得了一批新客户; 而在不好的方面, 一些老客户出现流失, 因为他们不喜欢张三将男装和女装放在一起销售。总之, 正面和负面绩效的信息分布是均衡的。被试阅读完材料后做出初始选择(续签 vs. 不续签合同), 然后对该选择的确定性进行评价(两道题目, “你对该选择有多大的把握”和“你对该选择的确定程度”, 0到10计分)。接着他们获得 12条由张三同事提供的简要信息作为最终决策的参照性信息。每条信息描述了张三的行为表现和有关续签的态度倾向。支持和反对续签的信息各有一半, 因此不管被试怎么选择, 一致性信息和非一致性信息各有6条。例如支持续签的信息, “张三的创意想法成功地开拓出新市场, 因此合同应该得到续签”; 反对续签的信息, “张三不能达到最初的期望, 维持现状等同于停止和倒退, 因此合同不应续签”。

被试接着需要对一组决策信息的价值和重要性进行评价, 评价题目与实验1a相同。信息价值和重要性的评价存在高相关(r

=0.87,p

<0.001), 我们将这两个维度作为信息评估的指标。收回信息评估的问卷之后, 我们再要求被试从相同的 12条信息中挑选出他们最想进一步详细了解的信息, 用来测量被试信息搜寻的状况。他们可以自由地标记出所偏好的信息。统计被试在两类信息上的搜寻数量,每类信息最高为6, 最低为0。最后他们做出最终的选择。我们分别将信息评价和搜寻的一致性信息质量和数量减去非一致性信息质量和数量, 分别得到信息价值、重要性和搜寻的差异值, 并将这3个差异值转化成Z

分数后整合成总体验证偏差, 用来代表CIP效应的指标。2.2.3 结果与讨论

(1)操纵检验。通过独立样本t检验, 我们检验了时间距离的操纵有效性。结果表明被试在远期决策(M

=5.77,SD

=1.94)中要比在近期决策(M

= 4.66,SD

=1.49)中感知更高的时间间隔, 两组存在显著性差异,t

(58)=‒2.49,p

<0.05,d

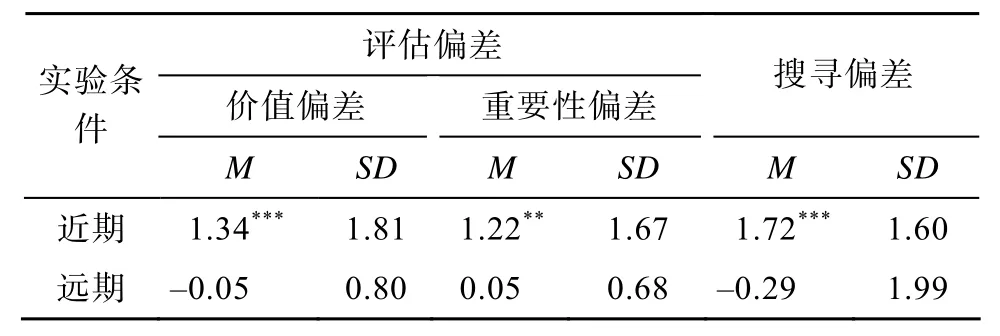

=0.64。说明时间距离的操纵方式有效。(2)验证性加工效应。我们将信息价值、信息重要性和信息搜寻的差异值进行标准化后整合为总体验证偏差(Cronbach’s α=0.75;M

=0,SD

=0.82)。以CIP的各项指标(信息价值、信息重要性、信息搜寻和总体验证偏差)作为因变量, 时间距离为自变量做方差分析(见表 2)。结果表明时间距离在信息价值偏差(M

=0.47,M

=‒0.44;F

(1,58)=15.16,p

<0.001, η=0.21), 信息重要性偏差(M

=0.44,M

=‒0.41;F

(1, 58)=13.09,p

=0.001, η=0.18), 信息搜寻偏差(M

=0.50,M

=‒0.47;F

(1, 58)=18.54,p

<0.001,η=0.24)以及总体验证偏差(M

=0.47,M

=‒0.44;F

(1, 58)=26.89,p

<0.001, η=0.32)上的主效应显著。被试在近期决策中会增强信息加工中的验证偏差, 而在远期决策中则会降低验证偏差,甚至会在信息价值评价(M

=‒0.05)和信息搜寻(M

=‒0.29)中出现失验偏差(见表2)。总体验证偏差随着时间间隔的增加而降低, β=‒0.30,p

<0.05,R

=0.09。假设1得到验证。

表2 实验1b信息价值、信息重要性评价和信息搜索的原始差异值

(3)决策确定性。两道题目的 Pearson相关为0.82, Cronbach’s α=0.90。通过独立样本 t检验发现被试在近期决策事件中(M

=7.53,SD

=1.41)要比在远期决策事件中(M

=6.44,SD

=1.28)感知到更高水平的决策确定性,t

(58)=3.16,p

=0.003,d

= 0.81, 它会随着时间距离感知的增加而降低(β =‒0.23,p

=0.08,R

=0.04)。(4)中介分析。我们依据Baron和Kenny (1986)中介检验方法来验证决策确定性的中介作用。首先通过回归分析, 时间距离显著地预测决策确定性, β= ‒0.38,t

(58)=‒3.16,p

=0.003,R

=0.15; 其次决策确定性显著地预测总体验证偏差, β=0.48,t

(58)= 4.13,p

<0.001,R

=0.23; 最后将时间距离和决策确定性共同作为预测变量来预测总体验证偏差, 整体回归模型达到显著(R

=0.40),F

(2, 57)=18.73,p

<0.001, 决策明确性的回归系数达到显著, β =0.31,t

(57)=2.75,p

=0.008, 而时间距离对于总体验证偏差的预测效应显著地降低, 由 β=‒0.57,p

<0.001 降低到 β=‒0.45,t

(57)=‒4.00,p

<0.001。Sobel检验达到显著, Z=‒2.02,p

<0.05。因此决策确定性在时间距离对总体验证偏差的影响中起到部分中介作用, H2得到部分支持。(5)干扰效应。为了排除选择偏好、性别和年龄对实验可能产生的干扰效应, 我们实施 2(时间距离)× 2(选择偏好) × 2(性别)的协方差分析, 其中以年龄为协变量, 总体验证偏差为因变量, 产品偏好与性别属于类型变量并与时间距离作为因子一起进入模型, 自动产生统计控制的效果。结果表明在控制了选择偏好、性别和年龄之后时间距离对总体验证偏差仍然存在边缘显著的主效应,F

(1, 53)=3.23,p

=0.07。选择偏好的主效应(F

(1, 53)=1.21,p

=0.28)及其与时间距离的交互作用不显著(F

<1,p

>0.60)。同时性别与年龄对因变量均不存在显著的主效应(Fs

<1,ps

>0.30), 而且性别与时间距离也不存在显著的交互作用(F

=0.10,p

=0.75)。结果表明性别和年龄对实验效应不存在显著的影响。实验 1采用两个子实验证实了时间距离对于CIP效应的影响, 以及决策确定性在其中起到的部分中介作用。假设1得到了完全验证, 而假设2只得到了部分验证。实验 1解决了时间距离与 CIP效应的关系及其中介过程, 而在接下来的实验中,我们重点关注解释水平对于二者关系的调节作用,近期距离在高低解释水平条件下的验证偏差是否会出现显著变化?远期距离是否也会存在相似的变化?

3 实验2:解释水平思维的调节作用

3.1 被试与实验设计

96名上海某大学学生参加了实验2, 删除6份不完整的问卷后获得90份有效问卷, 其中男生 63人, 被试平均年龄为20.31周岁(SD

=1.37)。本实验采用两因素被试间设计, 时间距离(近期 vs. 远期)×解释水平思维定式(高解释水平 vs. 低解释水平)。将被试随机分配到各个处理水平中。3.2 实验材料与程序

实验操纵主要有3个方面:解释水平的思维诱导、时间距离的启动以及验证偏差的决策任务。我们采用思维诱导的方式来启动解释水平, 具体参照了Freitas等编制(Freitas, Gollwitzer, & Trope, 2004),并由陈海贤与何贵兵修订的适用于中国大学生的启动任务(陈海贤, 何贵兵, 2011), 包含两水平任务:“为什么”的启动任务与“怎么做”的启动任务。

“为什么”的启动任务关注实现某种行为的上位目标, 用来启动个体的抽象思维。要求被试阅读一份指导语, 思考“为什么要促进和保持身体健康”的上位目标, 然后在作答图表中自下而上依次填写4种目标。“怎么做”的启动任务关注执行某种行为的附属方式, 用来启动个体的形象思维。也要求被试先阅读指导语, 思考“怎么来促进和保持身体健康”的具体方式, 然后在作答图表中自上而下依次填写4种方式。

在思维诱导的启动之后, 将不同时间距离的决策任务随机分配给被试。时间距离的操纵方式与实验1的相似, 但是改变了时间间隔。决策材料也是采用以往研究中经典的经济决策事件, 要求被试阅读材料, 作为假定的角色来选择合适的经济项目(J.Fischer et al., 2011; Fischer, Kastenmüller et al.,2011)。为了操纵被试在决策任务中的时间距离, 他们被告知在不同的时间隔间上做出决策:“假设你明天就想开一家小店” (近期决策) vs. “假设你想6个月后开家小店” (远期决策)。不同时间间隔的决策案例材料如下:

设想你最近几天()很想创业, 能在一两天内()开一家快餐店是你的梦想。近期()你大概有两个很有创意的想法可以帮助你实现梦想,但是你不知道选择哪一个。一种想法是开一家卖低脂食品的小店; 另一个想法是开一家卖有机食品的小店。这两个想法很有创意, 但你只能选择其中一个。低脂食品是一些具有低脂肪、低碳水化合物的食品; 有机食品指的是在食物生长中没有施加农药, 没有基因操作。这两种产品目前在国内非常流行。假设你想明天就要()开店, 你更愿意采用哪一种想法?

决策流程与前面的实验是相同的。被试阅读完材料后做出初始选择, 然后会得到8条由专家提供的食品信息。与前面的处理一样, 支持每类食品的信息各一半。比如支持低脂食品的信息有“当顾客购买低脂食品时, 他们感觉这会让他们变得更加苗条, 因此, 推荐低脂食品”; 支持有机食品的信息有“有机食品要比大多数低脂食品的味道要更好, 因此, 更加推荐有机食品”。首先要求所有被试对这一组信息的价值和重要性进行评价, 评价题目和尺度(11点量表)与前面实验相同。这两个维度的评价得分具有很高的相关性(r

=0.87,p

<0.001)。被试评价完毕之后, 收回评价问卷。然后重新给被试一份问卷, 要求他们从相同的8条信息中自由地挑选出他们最想进一步细致阅读的信息(每类信息搜寻得分最高为 4, 最低为 0), 并做出最终的选择。我们同样将信息评价和搜寻的一致性信息加工减去非一致性信息加工, 分别得到信息价值、信息重要性和信息搜寻的差异值, 并将它们转化成Z

分数后整合成总体验证偏差, 作为CIP效应的指标。3.3 结果与讨论

(1)操纵检验。通过独立样本t检验来分析被试在时间间隔感知上的差异, 结果表明被试在远期决策(M

=6.33,SD

=2.15)中要比在近期决策(M

= 4.57,SD

=2.27)中感知更高的时间间隔, 两组存在显著差异,t

(88)=‒3.68,p

<0.001,d

=0.80。这说明时间距离的操纵方式有效。为了检验解释水平的操纵有效性, 我们参考以往研究的做法(Freitas et al., 2004; Semin & Fiedler, 1988)对被试填写的内容进行言语编码, 评价言语的抽象水平。根据 Semin和Fiedler (1988)提出的言语分类模型, 对动词和形容词进行分类编码。该模型依据抽象水平从低到高区分4类言语:描述性行动动词、解释性行动动词、状态动词和形容词, 分别在编码时赋予1到4分。两个独立的编码者(事先不知道研究假设)对被试语言内容进行编码(Kappa系数为 0.68; 编码计分的Pearson相关为0.87)。计分方法是将每类言语数乘以赋分, 相加后再除以总言语数, 分值越高, 抽象程度越高。结果表明启动“为什么”任务的被试在言语表达上具有更高的抽象水平(M

=3.35,SD

=0.40),而启动“怎么做”任务的被试在言语表达上具有较低的抽象水平(M

=1.67,SD

=0.35),t

(88)=‒21.34,p

<0.001,d

=4.47。这说明解释水平的操纵有效。(2)验证性信息加工效应。我们首先将信息价值偏差、信息重要性偏差和信息搜寻偏差转化为Z

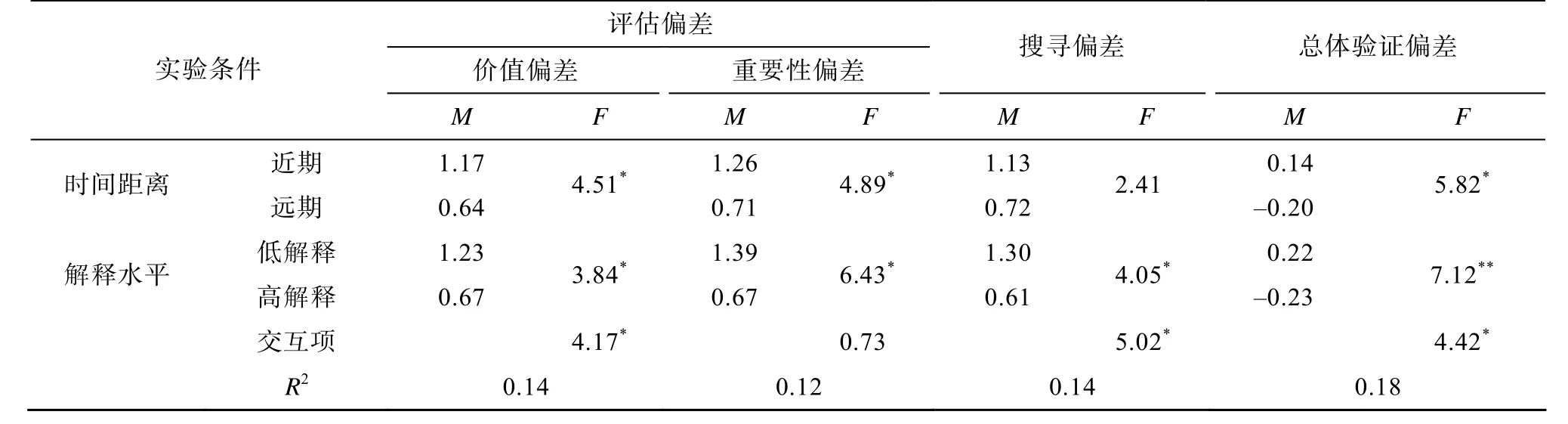

分数, 并将这 3个维度整合成总体验证偏差(Cronbach’s α=0.79;M

=0,SD

= 0.84)。我们分别以总体验证偏差、信息价值偏差、信息重要性偏差和信息搜寻偏差(均采用标准分数)作为因变量, 进行2(时间距离:近期 vs. 远期)×2(解释水平的思维定式:高解释水平 vs. 低解释水平)的方差分析。结果表明(见表 3)时间距离在总体验证偏差(F

(1, 86)=5.82,p

<0.05, η=0.06)、信息价值偏差(F

(1, 86)=4.51,p

<0.05, η=0.05)、信息重要性偏差(F

(1, 86)=4.89,p

<0.05, η=0.05)上存在显著的主效应, 但是在信息搜寻偏差(F

(1, 86)=2.41,p

>0.05, η=0.03)上不存在显著的主效应, 这说明被试在近期决策中的验证偏差在整体上要显著高于远期决策。假设1得到验证。同时解释水平的思维定式在总体验证偏差(F

(1, 86)=7.12,p

<0.01, η=0.07)、信息价值偏差(F

(1, 86)=3.84,p

<0.05, η=0.04)、信息重要性偏差(F

(1, 86)=6.43,p

<0.05, η=0.07)和信息搜寻偏差(F

(1, 86)=4.05,p

<0.05,η=0.05)上都存在显著的主效应, 这说明具有低解释水平思维定式的被试在信息加工中所产生的验证偏差在整体上要显著高于具有高解释水平思维定式的被试。假设3a得到验证。

表3 实验2时间距离×解释水平方差分析的结果

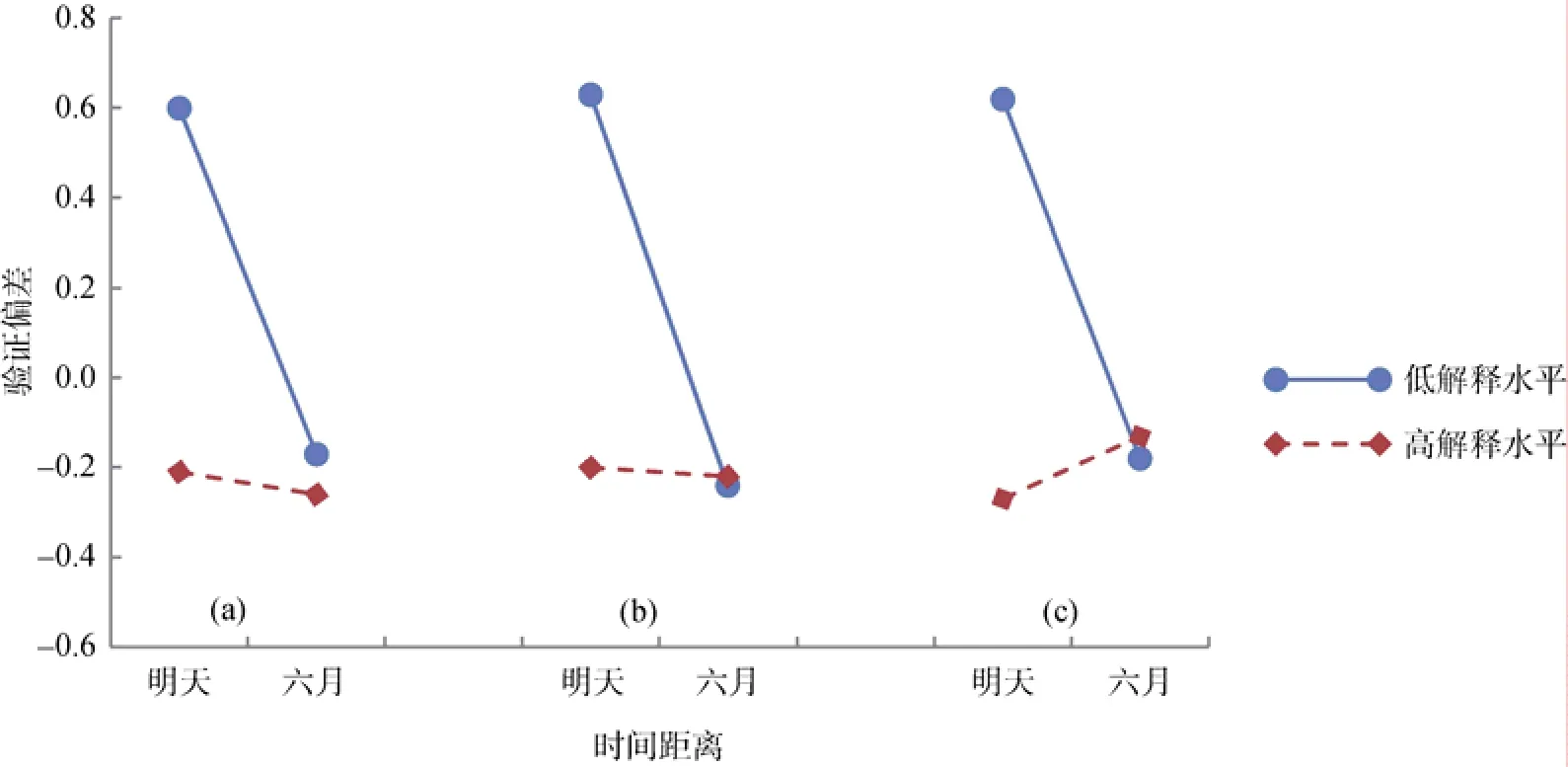

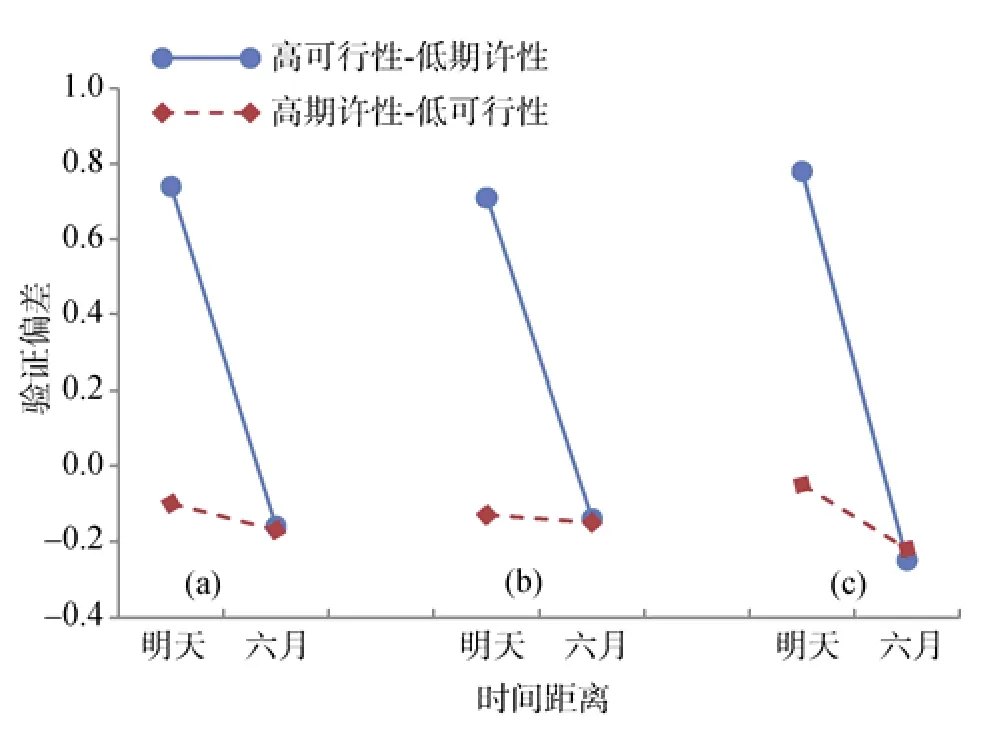

此外, 时间距离与解释水平的交互项在总体验证偏差(F

(1, 86)=4.42,p

<0.05, η=0.05)、信息价值偏差(F

(1, 86)=4.17,p

<0.05, η=0.05)、信息搜寻偏差(F

(1, 86)=5.02,p

<0.05,η=0.06)上存在显著的效应, 但是在信息重要性偏差(F

(1, 86)=0.73,p

>0.05, η=0.008)上交互作用不显著。分别以总体验证偏差、信息价值偏差和信息搜寻偏差作为因变量来做简单效应检验分析(见图 1),结果表明:1)以总体验证偏差为因变量, 在低解释水平下, 被试在近期决策中(M

=0.60)要比在远期决策中(M

=‒0.17)做出更高水平的总体验证偏差,F

(1, 86)=11.49,p

=0.001, 但是在高解释水平下, 被试在近期决策中(M

=‒0.21)与在远期决策中(M

=‒0.26)的总体验证偏差不存在显著差异,F

(1, 86)=0.04,p

>0.05。2)以信息价值偏差为因变量, 在低解释水平下, 被试在近期决策中(M

=0.63)要比在远期决策中(M

=‒0.24)表现出更高水平的信息价值偏差,F

(1, 86)=9.78,p

=0.002, 但是在高解释水平下, 被试在近期决策中(M

=‒0.20)与在远期决策中(M

=‒0.22)的信息价值偏差不存在显著差异,F

(1, 86)=0.003,p

>0.05。3)以信息搜寻偏差为因变量, 在低解释水平下, 被试在近期决策中(M

=0.62)的信息搜寻偏差要显著地高于远期决策(M

=‒0.18),F

(1, 86)= 8.11,p

=0.005, 但是在高解释水平下, 被试在近期决策(M

=‒0.27)与在远期决策(M

=‒0.13)中的信息搜寻偏差不存在显著差异,F

(1, 86)=0.21,p

>0.05。假设3b得到支持。此后数次因为亲人住院,我都穿梭在其中,感受到这里的生活氛围也很浓厚。很多人因为要长时间住院治疗的缘故,在医院里开始了“既来之则安之”的生活。一日三餐散步休闲,行之如常。拿着饭盒的人们赶往食堂,提着绿色印有“肿瘤医院”字样的就诊袋穿梭在门诊和检查室,戴着帽子被人搀扶的病患走出医院,傍晚还有人在阳台上收衣服……

(3)选择改变对验证偏差的影响。被试在两次决策中改变初始选择的有 11人, 保持最初选择的有79人。以总体验证偏差作为因变量做独立样本t检验, 结果表明当被试改变选择偏好时会保持较低的验证偏差(M

=‒0.56,SD

=0.50), 被试对于一致性信息和非一致性信息保持相对平衡的加工; 但是当被试保持选择偏好时普遍会产生验证偏差(M

=0.08,SD

=0.85), 被试对于一致性信息的加工存在验证倾向,t

(19.22)=3.56,p

=0.002,d

=0.92。(4)干扰效应。被试在初始选择中偏好低脂食品和有机食品的各占到一半, 为了检验决策选择偏好、性别和年龄可能对该实验产生的影响, 我们实施 2(时间距离) × 2(选择偏好) × 2(性别)的协方差分析, 其中以年龄为协变量, 总体验证偏差为因变量。结果表明在控制了决策偏差、性别和年龄之后,时间距离对总体验证偏差的主效应仍然达到边缘性限制,F

(1, 81)=2.73,p

=0.10, η=0.03, 而其他变量的主效应和交互作用均不显著(ps

>0.16)。

图1 不同解释水平条件下时间距离对于验证偏差的影响(实验2)

实验2通过采用“为什么”和“怎么做”的思维诱导任务作为操纵高低解释水平思维定势的启动程序, 探讨解释水平思维定势对于CIP效应的影响及其与时间距离的交互作用关系。实验结果表明解释水平思维定势对CIP效应存在显著的主效应, 即低解释水平会提高信息加工中的验证偏差, 而高解释水平则会降低该偏差。同时它与时间距离在总体验证偏差、信息价值偏差和搜寻偏差上存在显著的交互作用, 即低解释水平条件下, 时间距离与 CIP效应的负向关系会得到强化, 而在高解释水平条件下,二者的负向关系会得到弱化。这说明时间距离与CIP效应的关系会随着个体思维定势的抽象程度而出现变化。实验2还发现被试决策行为的改变在趋势上会降低验证偏差。此外, 在控制了选择偏好、性别和年龄之后, 时间距离的主效应仍然存在, 因此实验结果可以在一定程度上排除这些变量的干扰效应。解释水平的表征方式除了体现在个体的思维定势上还包含在具体任务的表征特征上。实验3将从决策任务特征的表征方式上来了解不同抽象程度的表征方式对于时间距离与验证性信息加工效应关系的影响及其交互作用机制。考察时间距离与验证偏差的关系是否会在不同决策表征上出现差异。

4 实验3:决策期许性/可行性特征的调节作用

4.1 被试与实验设计

149名上海某大学学生参加该实验, 其中男生114人, 被试平均年龄为19.05周岁(SD

=0.78)。本实验采用两因素被试间设计, 时间距离(近期 vs.远期) ×决策特征(高期许性-低可行性 vs. 高可行性-低期许性)。将被试随机分配到各个实验处理中。4.2 实验材料与程序

实验3对于时间距离的操纵方式以及所采用的实验决策事件与实验2相同, 但是我们改变了决策者认知表征方式的操纵。借鉴 Fitzsimmons和Douglas (2011)的研究, 我们在实验决策任务中需要对经济决策事件的期许性与可行性进行实验操纵。Fitzsimmons和Douglas认为期许性主要指的是决策项目的吸引力, 比如收入、自主性、风险水平和工作努力程度, 而可行性指的是实施决策项目的自我效能和胜任力(Fitzsimmons & Douglas,2011)。我们选择收入/工作自主性与风险水平/工作努力来表现开店的期许性特征, 而采用个体管理经验和社会资源作为开店的可行性特征。我们将高低水平的期许性和可行性进行组合, 形成高期许性—低可行性与高可行性—低期许性分别用来表征经济决策特征。高期许性—低可行性的组合特征为“高工作自主/高收入—低经验/低资源”, 高可行性—低期许性的组合特征为“高经验/高资源—高风险/高投入”。

实验程序和任务与实验2相同, 被试被随机分配到 4种实验处理中, 首先做出初始选择, 然后评价时间间隔感知, 决策期许性和可行性特征(参考Lu et al., 2013) (题目分别是“开设一家快餐店的喜好程度”和“开设一家快餐店的困难程度”, 0到10计分)和知识经验(“对低脂食品和有机食品的了解程度”, 0到 10计分)。接着评估和搜寻额外信息, 并做出最终决策, 实验结束前要求被试评价决策中的情绪(采用PANAS量表, 10道题目, 0到5计分, 参考Watson, Clark, & Tellegen, 1988)。信息评估仍然采用信息价值和重要性, 两维度存在高相关(r

=0.90,p

<0.001)。信息搜寻偏差是由一致性信息数量减去非一致性信息数量(两类信息最高为4, 最低为0)。信息评估偏差与搜寻偏差转化成Z

分数后整合成总体验证偏差。4.3 结果与讨论

(1)操纵检验。通过独立样本t检验来证实时间距离操纵的有效性, 结果表明被试在远期决策(M

=5.58,SD

=1.75)中要比在近期决策(M

=4.44,SD

=1.63)中感知更高的时间间隔, 两组存在显著差异,t

(147)=‒4.04,p

<0.01, d=0.67。说明时间距离的操纵方式有效。为了检验期许性和可行性特征的操纵有效性, 比较了被试在高可行性—低期许性和高期许性—低可行性两种条件上的得分, 结果表明在期许性特征评价上, 被试在高期许性—低可行性条件下得分更高(M

=6.28,SD

=2.35 vs.M

=4.84,SD

=2.06),t

(145)=‒3.87,p

<0.001,d

=0.65, 他们在决策中感知更高的喜好程度; 在可行性特征评价上, 被试在高可行性—低期许性条件下得分更低(M

=5.46,SD

=1.70 vs.M

=6.06,SD

=1.62),t

(145) =‒2.14,p

<0.05,d

=0.36, 他们在决策中的困难感知较低。这说明我们在期许性和可行性特征上的操纵是有效的。(2)验证性信息加工效应。首先将信息价值偏差、信息重要性偏差和搜寻偏差转化为Z

分数, 然后再聚合成总体验证偏差(Cronbach’s α=0.82;M

=0.01,SD

=0.86)。通过预分析发现时间距离和决策特征在价值偏差和重要性偏差上均存在显著主效应和交互作用, 因此我们将信息价值偏差和重要性偏差(Z

分数)聚合成评估偏差(Cronbach’s α=0.95;M

=0,SD

=0.98)。接下来的分析中, 我们主要采用总体验证偏差、信息评估偏差和搜寻偏差作为CIP指标。同时时间距离与决策特征在总体验证偏差(F

(1,148)=9.38,p

<0.01, η=0.05)、信息评估偏差(F

(1, 148)=6.89,p

=0.01, η=0.04)、搜寻偏差(F

(1, 148)=6.74,p

=0.01, η=0.04)上存在显著的交互作用。分别以总体验证偏差、信息评估偏差、搜寻偏差作为因变量来做简单效应检验分析(见图 2), 结果说明:1)以总体验证偏差为因变量,在高可行性—低期许性条件下, 被试在近期决策中(M

=0.74)要比在远期决策中(M

=‒0.16)表现出更高水平的整体验证偏差,F

(1, 145)=21.52,p

<0.001, 但是在高期许性—低可行性条件下, 被试在近期决策中(M

=‒0.10)与在远期决策中(M

=‒0.17)的整体验证偏差不存在显著差异,F

(1,145)=0.18,p

=0.68。2)以信息评估偏差为因变量,在高可行性—低期许性条件下, 被试在近期决策中(M

=0.71)要比在远期决策中(M

=‒0.14)表现出更高水平的评估偏差,F

(1, 145)=12.54,p

=0.001, 但是在高期许性—低可行性条件下, 被试在近期决策中(M

=‒0.13)与在远期决策中(M

=‒0.15)的评估偏差不存在显著差异,F

(1, 145)=0.01,p

=0.91。3)以信息搜寻偏差为因变量, 在高可行性—低期许性条件下, 被试在近期决策中(M

=0.78)要比在远期决策中(M

=‒0.22)表现出更高水平的搜寻偏差,F

(1, 145)=18.95,p

<0.001, 但是在高期许性—低可行性条件下, 被试在近期决策中(M

=‒0.05)与在远期决策中(M

=‒0.22)的搜寻偏差不存在显著差异,F

(1, 145)=0.71,p

=0.40。假设4b得到验证。(3)选择改变对验证偏差的影响。被试在最终决策中改变初始选择的有 26人, 保持不变的有 123人。以总体验证偏差作为因变量做独立样本t检验,结果指出这两种情况存在显著差异t

(147)=5.26,p

<0.001,d

=1.06, 即被试选择保持不变时(M

= 0.17,SD

=0.77)产生的总体验证偏差要高于选择变化的被试(M

=‒0.74,SD

=0.93)。

图2 不同决策特征条件下时间距离对于验证偏差的影响(实验3)

(4)干扰效应。被试在初始选择中偏好低脂食品有73人, 有机食品76人。为了排除选择偏好、性别和年龄对实验可能产生的干扰效应, 我们实施2(时间距离) × 2(选择偏好) × 2(性别)的协方差分析,其中以年龄为协变量, 总体验证偏差为因变量。结果表明在控制了选择偏好、性别和年龄之后, 时间距离与总体验证偏差仍然存在显著的主效应,F

(1,137)=4.93,p

<0.05, η=0.04, 而选择偏好、性别和年龄对因变量的主效应均不显著(Fs

<1,ps

>0.35),同时选择偏好和性别分别与时间距离的交互作用也不显著(Fs

<1,ps

>0.80)。此外, 考虑到采用的是大学生样本, 我们在实验3中控制了被试对决策产品的经验, 实施 2(时间距离) ×2(决策特征)的协方差分析, 其中以被试经验作为协变量, 总体验证偏差为因变量。结果表明在控制被试经验之后, 本实验中时间距离(F

(1, 144)=13.99,p

<0.001, η=0.08)、决策特征(F

(1, 144)=11.04,p

=0.001, η=0.06)的主效应及其交互作用(F

(1, 144)=10.38,p

=0.002,η=0.06)均显著。但是被试经验对因变量没有显著的主效应(p

=0.67)。实验 3通过对经济决策任务中期许性/可行性特征的操纵来考察决策特征对于CIP效应的影响及其与时间距离的交互作用关系。根据解释水平理论,高期许性—低可行性体现了高解释水平的表征特征, 高可行性—低期许性具有低解释水平的表征特征。结果表明这两种决策特征对于CIP效应的关系与实验 2考察的解释水平的主效应关系是相似的,即高期许性—低可行性会降低信息验证偏差, 高可行性—低期许性会提高信息验证偏差。同时它与时间距离对于 CIP效应也存在显著的交互作用关系,其作用机制与实验2也相似。在高可行性—低期许性决策特征下, 时间距离与CIP效应的负向关系会显著增强, 而在高期许性—低可行性决策特征下,二者的负向关系会减弱。实验3进一步指出被试决策行为的改变会在趋势上降低信息验证偏差。同时,我们也在一定程度上排除了决策偏好、性别、年龄和经验对于时间距离与验证偏差主效应关系的干扰。实验3进一步支持了本文提出的研究假设。

5 讨论

已有研究表明时间距离会影响个体的认知表征、态度和信息加工(Brownstein, 2003; Ledgerwood,Wakslak, & Wang, 2010; Schimmel & Forster,2008)。基于这些研究结果, 本研究提出时间距离在个体评估和搜寻一致性决策信息来验证决策选择时起到非常重要的作用。具体来说, 本研究假设个体在近期决策中会提高验证性信息加工, 而在远期决策中会降低验证性信息加工, 决策确定性可以用来中介其中的作用关系, 解释水平(思维定势和决策特征表征)则可以对二者的关系起到调节作用。我们采用4个实验来对研究假设进行检验。实验1a和1b的结果分别表明时间距离与CIP效应具有显著的负相关关系, 而知觉到的决策确定性则在其中起到部分中介作用。实验2采用思维诱导的任务来启动解释水平, 结果表明低解释水平会强化时间距离与CIP效应的负相关关系, 而高解释水平则会弱化二者的关系。实验3探讨了不同决策特征表征水平如何调节时间距离对于CIP效应的关系, 结果表明高可行性—低期许性特征会强化时间距离与CIP效应的负相关关系, 同时高期许性—低可行性特征会弱化这一关系。通过整个研究, 我们发现了决策中CIP的时间折扣效应, 本研究的理论贡献主要体现为以下方面。

5.1 时间距离对于验证性信息加工的影响

本研究在某种程度是对Brownstein (2003)研究命题的回应, 从时间距离的视角来分析CIP的特征,并发现了其中包含的时间折扣效应。本研究对于丰富CIP研究(或选择性信息呈现)具有重要的理论意义, 表现为两个方面:一方面决策事件本身的认知表征会影响 CIP, 以往研究指出不同的认知表征方式比如框架效应和具身认知(J. Fischer et al., 2011;Fischer et al., 2008)会产生不同水平的验证偏差,很少有研究探讨心理距离或解释水平的表征方式对CIP效应的影响, 而本研究发现个体对于决策事件的心理距离和不同抽象水平的认知表征会导致决策信息加工中验证偏差的系统差异; 另一方面决策事件自身包含的时间临近性会影响 CIP, 以往研究较少将决策事件发生的时间临近性作为一个变量来考虑, 多数研究给被试呈现的均是比较模糊的决策时间点。但是解释水平理论认为决策事件的时间解释性表征对之后的信息加工具有重要的影响,甚至随后的信息加工会依赖于先前的决策时间点(Trope & Liberman, 2000)。因此, 我们认为清晰界定决策事件的时间距离对于分析信息加工中的验证偏差具有重要的作用。

决策偏好建构的研究指出偏好的形成是一种建构和情境依赖的过程(Slovic, 1995), 决策反应和引导的过程塑造了决策偏好。对于我们的研究来说,验证性信息加工是一种偏好形成和维护的过程, 初始决策选择为这种偏好的管理提供了参照情境。决策者为了验证初始选择而偏好一致性信息被看作是一种高情境依赖性的信息加工行为, 他们对那些与初始选择具有一致性匹配关系的信息给予更高的加工权重。本研究采用时间距离和解释水平理论来研究CIP是在解释一种新的效应机制。初始选择中的时间距离会改变这种信息偏好管理中的认知模式, 近期决策会强化CIP中对于初始决策选择的依赖, 更加偏好那些与选择相关的特定性信息, 而远期决策会超出对于初始决策选择的依赖和限制,对于决策一致性信息和非一致性信息会采取整合性的加工方式。

以往研究中将CIP看作是降低认知失调, 维护个体态度的信息行为(Frey, 1986), 本研究也在一定程度上支持了失调导向的理论基础。已有研究指出随着解释水平的增加, 个体对于认知失调感的检测以及情绪在决策中的权重也会逐步降低(Freitas et al., 2009; Trope & Liberman, 2010 ), 通过时间距离和解释水平的操纵我们认为个体基于对失调感和确定性感知的维护而做出验证偏差。我们在实验3中发现, 被试在近期决策中会产生相对较高的负面情绪(坐立不安的、敌意的、害羞的、紧张的和害怕的) (M

=2.30,SD

=0.97;M

=2.00,SD

=0.89,F

=3.09,p

=0.08)。因此失调感在近期决策中会更强。我们在实验 1b中验证了决策确定性的中介机制, 被试在近期决策中对确定感的维护更强,从而产生验证偏差, 相反在远期决策中对确定感的维护较弱, 进而降低偏差, 做出平衡性的加工。5.2 决策确定性的中介作用

本研究指出知觉到的决策确定性作为时间距离与CIP关系的潜在中介变量, 但是我们在实验1b中得到了部分验证, 决策确定性只起到部分中介作用, 因此, 需要对其结果进行解释。

Fischer (2011)在整合了多种理论观点的基础上提出认知经济模型, 该模型认为知觉到的决策确定性用来解释CIP效应的潜在心理过程, 成为它的临近变量, 决策问题的特征会通过决策确定性的影响而产生不同水平的验证性信息加工(Fischer,2011)。我们探讨决策确定性的中介作用也是为了验证认知经济模型对于时间距离与CIP关系的解释力,结果也在一定程度上支持了该模型的理论假设。在本研究中, 决策问题的时间距离表征会由于引起决策确定性的差异而导致不同程度的验证偏差。我们首先发现时间距离会产生决策确定性差异, 近期决策的明确程度相对更高, 而远期决策的明确程度则相对较低。其次, 我们还发现决策确定性与CIP存在正相关关系, 这与认知经济模型的理论假设是一致的。决策者对远期决策的确定性感知更低, 因此会搜寻和加工多源信息; 但是决策者对近期决策的确定性感知更高, 因此会搜寻和加工一致性信息。但是决策确定性只起到部分中介作用, 我们认为可能还存在其他心理过程来解释时间距离与CIP的关系, 需要未来研究进行探索, 补充CIP的理论基础。

5.3 解释水平的边界作用

已有研究指出解释水平与心理距离具有关联性, 它们相似但又不完全相同, 目标事物的抽象表征又会影响个体的心理距离知觉(Stephan et al.,2010; Trope & Liberman, 2010)。我们在实验2和实验3中也验证了解释水平作为心理距离与CIP关系的边界作用, 决策者思维定势中的抽象表征和决策问题中的抽象表征程度会增强或者减弱验证偏差的时间折扣效应。这为阐释解释水平与心理距离的理论关系提供进一步的证据支持。解释水平理论认为心理距离与解释水平以及心理距离各维度之间都存在认知关联性(Trope & Liberman, 2010), 本研究进一步认为解释水平与时间距离对行为的影响会依据不同的交互模式, 相同表征配对(具体表征:低距离—低解释 vs. 抽象表征:高距离—高解释)的时间距离与解释水平在对心理与行为过程的影响上存在协同效应, 强化效应关系的一致性; 而不同表征配对(低距离—高解释 vs. 高距离—低解释)的时间距离与解释水平在对心理与行为过程的影响上形成干扰效应, 反转对应的效应关系。这也是本研究获得的另一理论意义。

我们对于解释水平的实验操纵采取了两种方式, 一种采用思维诱导的方式启动决策者思维定势的表征水平, 关注个体思维上的解释水平; 另外一种是通过操纵决策特征来启动不同的表征水平, 关注情境特征上的解释水平。后一种方式虽然不是直接启动解释水平, 但是考虑到解释水平与心理距离以及心理距离各维度之间的认知关联性, 我们通过操纵不同的特征表征来分别对应抽象表征和具体表征, 并最终发现两种操纵方式在交互作用机制上的相似性。

5.4 研究的实践意义

从实践的角度来看, 本研究结果对于决策具有重要的实际意义。已有研究指出个体偏好一致性信息高于非一致性信息, 会降低决策质量, 阻碍对初始决策的纠正(Kray & Galinsky, 2003)。本研究的启示可以通过时间距离和解释水平理论的视角来管理信息加工中的验证偏差, 提高决策质量。通过清晰界定决策事件的时间点, 可以更好地意识和预防信息验证偏差的产生, 同时通过调整决策者解释水平思维和决策特征来降低近期决策中的验证偏差,形成去验证化的技术和手段。具体来说, (1)在做出近期创业、人事评估或组织变革决策时要突出决策者的抽象思维, 增强信息评价和搜寻中的整体性加工, 表现决策过程的典型特征和意义, 尽量降低边缘情境因素的影响; (2)实际决策中可以通过增强决策表征的期许性特来来降低验证偏差, 特别是在近期决策中要尽量降低可行性特征的描述, 而是要突出期许性特征来降低和预防验证偏差。因此, 通过本研究结果可以更好地管理信息加工的验证偏差。

5.5 研究局限性与展望

本研究也存在一定的局限性, 同时也为未来提出一些可以探讨的问题。(1)时间距离和解释水平的实验操纵。我们对时间距离的操纵是借鉴以往研究的做法, 分别采用 1年(实验 1a)、3个月(实验 1b)和 6个月(实验 2, 3)的时间间隔, 但是这种方法属于描述性方法范式, 要求被试去假想这种时间间隔,研究中对于实际经验性的操纵缺乏探讨。此外, 我们在对解释水平的实验操纵只采用思维诱导的方法, 而缺乏对其他方法的操纵, 这可能在一定程度上降低实验操纵的可靠性。因此未来研究需要在变量的操纵上注意多元性, 以及多种方法间的相互佐证。(2)其他心理距离的边界作用。我们在实验中只关注了期许性和可行性特征与时间距离的交互作用, 由于各种距离维度间的关联性, 未来研究可以尝试考察其他心理距离如社会距离和空间距离在CIP时间折扣效应中的边界作用。(3)心理过程机制的探讨。我们采用测量的方式来验证决策确定性作为时间距离与验证偏差关系的中介变量, 可能存在一定的局限性, 未来研究可以尝试采用操纵的方式来控制决策心理过程, 或者扩展其他心理过程变量的研究(比如决策重要性), 能够将心理过程中的动机成分分离出来。

6 研究结论

本研究揭示了决策 CIP加工的时间折扣效应,个体在近期决策中会增强信息评价和搜寻中的验证偏差, 而在远期决策中会降低这种偏差。基于认知经济模型的理论假设, 我们发现知觉到的决策确定性在其中起到部分中介作用。通过边界作用分析,决策者思维定势中的解释水平和决策特征表征水平可以为这种效应起到调节作用, 即在低解释水平或高可行性—低期许性特征条件下, 时间距离与CIP的负相关效应会得到显著增强; 而在高解释水平或高期许性—低可行性特征条件下, 时间距离与CIP的负相关关系会得到显著地弱化。

Bar-Anan, Y., Liberman, N., Trope, Y., & Algom, D. (2007).Automatic processing of psychological distance: Evidence from a Stroop task.Journal of Experimental Psychology:General, 136

, 610–622.Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology, 51

,1173–1182.Bilgin, B., & LeBoeuf, R. A. (2010). Looming losses in future time perception.Journal of Marketing Research, 47

,520–530.Brownstein, A. L. (2003). Biased predecision processing.Psychological Bulletin, 129

, 545–568.Chen, H. X., & He, G. B. (2011). The effect of construal level on intertemporal choice and risky choice.Acta

Psychologica Sinica, 43

, 442–452.[陈海贤, 何贵兵. (2011). 识解水平对跨期选择和风险选择的影响.心理学报, 43

, 442–452.]Davis, J. I., Gross, J. J., & Ochsner, K. N. (2011).Psychological distance and emotional experience: What you see is what you get.Emotion, 11

, 438–444.Festinger, L. (1957).A theory of cognitive dissonance

.Stanford: Stanford University Press.Fischer, J., Fischer, P., Englich, B., Aydin, N., & Frey, D.(2011). Empower my decisions: The effects of power gestures on confirmatory information processing.Journal of Experimental Social Psychology, 47

, 1146–1154.Fischer, P. (2011). Selective exposure, decision uncertainty,and cognitive economy: A new theoretical perspective on confirmatory information search.Social and Personality Psychology Compass, 5

, 751–762.Fischer, P., Fischer, J., Weisweiler, S., & Frey, D. (2010).Selective exposure to information: How different modes of decision making affect subsequent confirmatory information processing.British Journal of Social Psychology, 49

, 871–881.Fischer, P., & Greitemeyer, T. (2010). A new look at selective exposure effects.Current Directions in Psychological Science, 19

, 384–389.Fischer, P., Greitemeyer, T., & Frey, D. (2008). Self-regulation and selective exposure: The impact of depleted self-regulation resources on confirmatory information processing.Journal of Personality and Social Psychology,94

, 382–395.Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., & Kastenmüller, A. (2008).Selective exposure and decision framing: The impact of gain and loss framing on confirmatory information search after decisions.Journal of Experimental Social Psychology,44

, 312–320.Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., & Schulz–Hardt, S. (2005).Selective exposure to information: The impact of information limits.European Journal of Social Psychology,35

, 469–492.Fischer, P., Kastenmüller, A., Greitemeyer, T., Fischer, J., Frey,D., & Crelley, D. (2011). Threat and selective exposure:The moderating role of threat and decision context on confirmatory information search after decisions.Journal of Experimental Psychology: General, 140

, 51–62.Fischer, P., Lea, S., Kastenmüller, A., Greitemeyer, T., Fischer,J., & Frey, D. (2011). The process of selective exposure:Why confirmatory information search weakens over time.Organizational Behavior and Human Decision Processes,114

, 37–48.Fischer, P., Schulz–Hardt, S., & Frey, D. (2008). Selective exposure and information quantity: How different information quantities moderate decision makers'preference for consistent and inconsistent information.Journal of Personality and Social Psychology, 94

,231–244.Fitzsimmons, J. R., & Douglas, E. J. (2011). Interaction between feasibility and desirability in the formation of entrepreneurial intentions.Journal of Business Venturing,26

, 431–440.Forster, J., Friedman, R. S., & Liberman, N. (2004). Temporal construal effects on abstract and concrete thinking:Consequences for insight and creative cognition.Journal of Personality & Social Psychology, 87

, 177–189.Freitas, A. L., Clark, S. L., Kim, J. Y., & Levy, S. R. (2009).Action-construal levels and perceived conflict among ongoing goals: Implications for positive affect.Journal of Research in Personality, 43

, 938–941.Freitas, A. L., Gollwitzer, P., & Trope, Y. (2004). The influence of abstract and concrete mindsets on anticipating and guiding others' self–regulatory efforts.Journal of Experimental Social Psychology, 40

, 739–752.Frey, D. (1986). Recent research on selective exposure to information. In B. Leonard (Ed.),Advances in Experimental Social Psychology

(Vol. 19, pp. 41–80). New York: Academic Press.Fujita, K., Henderson, M. D., Eng, J., Trope, Y., & Liberman,N. (2006). Spatial distance and mental construal of social events.Psychological Science, 17

, 278–282.Greitemeyer, T., Fischer, P., Frey, D., & Schulz–Hardt, S.(2009). Biased assimilation: The role of source position.European Journal of Social Psychology, 39

, 22–39.Greitemeyer, T., Schulz–Hardt, S., Brodbeck, F. C., & Frey, D.(2006). Information sampling and group decision making:The effects of an advocacy decision procedure and task experience.Journal of Experimental Psychology: Applied,12

, 31–42.Guerrero, M., Rialp, J., & Urbano, D. (2008). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model.International Entrepreneurship and Management Journal, 4

, 35–50.Hart, W., Albarracín, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg,M. J., & Merrill, L. (2009). Feeling validated versus being correct: A meta-analysis of selective exposure to information.Psychological Bulletin, 135

, 555–588.Kray, L. J., & Galinsky, A. D. (2003). The debiasing effect of counterfactual mind-sets: Increasing the search for disconfirmatory information in group decisions.Organizational Behavior and Human Decision Processes,91

, 69–81.Ledgerwood, A., Trope, Y., & Chaiken, S. (2010). Flexibility now, consistency later: Psychological distance and construal shape evaluative responding.Journal of Personality & Social Psychology, 99

, 32–51.Ledgerwood, A., Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Flexibility and consistency in evaluative responding: The function of construal level. In P. Z. Mark & M. O. James (Eds.),Advances in Experimental Social Psychology

(Vol. 43, pp.257–295). New York: Academic Press.Ledgerwood, A., Wakslak, C. J., & Wang, M. A. (2010).Differential information use for near and distant decisions.Journal of Experimental Social Psychology, 46

, 638–642.Liberman, N., Sagristano, M. D., & Trope, Y. (2002). The effect of temporal distance on level of mental construal.Journal of Experimental Social Psychology, 38

, 523–534.Liberman, N., & Trope, Y. (1998). The role of feasibility and desirability considerations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory.Journal of Personality & Social Psychology, 75

, 5–18.Liberman, N., & Trope, Y. (2008). The psychology of transcending the here and now.Science, 322

(5905),1201–1205.Liberman, N., Trope, Y., McCrea, S. M., & Sherman, S. J.(2007). The effect of level of construal on the temporal distance of activity enactment.Journal of Experimental Social Psychology, 43

, 143–149.Liviatan, I., Trope, Y., & Liberman, N. (2008). Interpersonal similarity as a social distance dimension: Implications for perception of others’ actions.Journal of Experimental Social Psychology, 44

, 1256–1269.Lu, J., Xie, X., & Xu, J. (2013). Desirability or feasibility:Self-other decision-making differences.Personality and Social Psychology Bulletin, 39

, 144–155.McCrea, S. M., Liberman, N., Trope, Y., & Sherman, S. J.(2008). Construal level and procrastination.Psychological Science, 19

, 1308–1314.Schimmel, K., & Forster, J. (2008). How temporal distance changes novices' attitudes towards unconventional arts.

Psychology of Aesthetics, Creativity, & the Arts, 2

, 53–60.Semin, G. R., & Fiedler, K. (1988). The cognitive functions of linguistic categories in describing persons: Social cognition and language.Journal of Personality and Social Psychology, 54

, 558–568.Shani, Y., Igou, E. R., & Zeelenberg, M. (2009). Different ways of looking at unpleasant truths: How construal levels influence information search.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110

, 36–44.Slovic, P. (1995). The construction of preference.American Psychologist, 50

, 364–371.Stephan, E., Liberman, N., & Trope, Y. (2010). Politeness and psychological distance: A construal level perspective.Journal of Personality & Social Psychology, 98

, 268–280.Todorov, A., Goren, A., & Trope, Y. (2007). Probability as a psychological distance: Construal and preferences.Journal of Experimental Social Psychology, 43

, 473–482.Trope, Y., & Liberman, N. (2000). Temporal construal and time-dependent changes in preference.Journal of Personality & Social Psychology, 79

, 876–889.Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal.Psychological Review, 110

, 403–421.Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal level theory of psychological distance.Psychological Review, 117

,440–463.Trope, Y., Liberman, N., & Wakslak, C. (2007). Construal levels and psychological distance: Effects on representation,prediction, evaluation, and behavior.Journal of Consumer Psychology, 17

, 83–95.Wakslak, C., & Trope, Y. (2009). The effect of construal level on subjective probability estimates.Psychological Science,20

, 52–58.Wakslak, C. J., Nussbaum, S., Liberman, N., & Trope, Y.(2008). Representations of the self in the near and distant future.Journal of Personality & Social Psychology, 95

,757–773.Wakslak, C. J., Trope, Y., Liberman, N., & Alony, R. (2006).Seeing the forest when entry is unlikely: Probability and the mental representation of events.Journal of Experimental Psychology: General, 135

, 641–653.Wang, X., Yu, C. L., & Liu, C. B. (2012). The association between time interval and future event valence: A mental construal process perceptive.Acta Psychologica Sinica, 44

,807–817.[王霞, 于春玲, 刘成斌. (2012). 时间间隔与未来事件效价:解释水平的中介作用.心理学报, 44

, 807–817.]Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales.Journal of Personality and Social Psychology, 54

, 1063–1070.Xu, J. Z., & Xie, X. F. (2011). Self-other decision making difference: A construal level perspective.Acta Psychologica Sinica, 43

, 11–20.[徐惊蛰, 谢晓非. (2011). 解释水平视角下的自己–他人决策差异.心理学报, 43

, 11–20.]