角色压力、工作家庭冲突和心理抑郁的中美比较

—— 社会支持的调节作用*

金家飞 徐 姗 王艳霞

(西南财经大学工商管理学院, 成都 611130)

1 引言

自从1985年Greenhaus和Beutell提出工作家庭冲突开始(Greenhaus & Beutell, 1985), 有关工作和家庭之间关系的理论经历了长足的发展, 如边界理论(Ashforth, Kreiner, & Fugate, 2000)指出工作和生活角色间存在着边界; 资源保存理论(Hobfoll,2001)则讨论了个体倾向于获取和保存资源, 且个体会通过资源的替代和转移来实现保存资源的目的。也有学者基于上述理论提出, 角色压力是导致工作和家庭领域间发生冲突的重要因素(Michel,Kotrba, Mitchelson, Clark, & Baltes, 2011), 当员工在某一个角色上承担的任务负荷过多时, 就会感受到任务型压力, 其倾向于在不同的角色之间转移已有资源(Matthews, Winkel, & Wayne, 2013)。因此,我们认为角色压力(如角色负荷)对工作和家庭间关系的影响有两种形式, 第一种是直接影响, 如工作领域中角色压力会影响工作领域的结果变量(Ford,Heinen, & Langkamer, 2007), 另一种是交叉影响,如工作领域中角色压力会因为跨领域的资源占用而影响家庭领域的结果变量(Byron, 2005)。已有研究不仅验证了前因变量(角色压力)对工作家庭冲突的影响, 也探讨了工作家庭冲突对结果变量的影响,如工作、生活满意度和心理抑郁(Ford et al., 2007;Major, Klein, & Ehrhart, 2002)等, 但探索以冲突作为中介机制, 看其如何影响前因变量(工作/家庭角色压力)和结果变量(心理抑郁)之间的关系却依然是一个重要的课题。

然而, 上述的研究多以西方国家的单一样本为主, 一项总结性的研究表明, 在对工作家庭关系的讨论中, 仅有 3%的研究使用了跨样本的做法(Casper, Eby, Bordeaux, Lockwood, & Lambert,2007), 跨文化的比较更加少见。在仅有的跨文化比较研究中, 研究者通常的做法是以抽取不同国家的样本来代表不同的文化, 但梁觉和周帆(2008)在《组织与管理研究的实证方法》(陈晓萍, 徐淑英,樊景立, 2008, p 387)一书中指出, 简单的以国家作为文化的代理变量的做法是不妥当的, 不同样本中变量间关系的差异也并不能直接归因于文化差异,据此, 他们建议在跨文化研究中, 应该将文化的某一具体特征作为情境变量来衡量文化差异, 并以调节变量的形式纳入模型, 探索情境对变量间关系的影响。Bakker和Demerouti (2007)在研究中指出社会支持可以被看作是一种情境变量, 在不同的文化背景下, 不同国家的支持氛围有所不同, 人们在不同的支持水平下对工作压力的感知和反应也有所区别, 同时已有研究证明, 社会支持可以作为一种工作资源, 调节工作压力对紧张的影响(Luk &Shaffer, 2005; 李永鑫, 赵娜, 2009; Bakker &Demerouti, 2007)。于是我们在本研究中将社会支持视为一种情境变量, 并以调节变量的形式加入模型,探讨员工角色压力与工作‒家庭(家庭‒工作)冲突关系在中美两个样本中表现出的差异。

因此, 我们的研究目的是在中美两个异质性样本中, 通过跨文化比较, 探讨工作和家庭关系中存在的共性及差异, 具体来说, 研究问题如下:

首先, 工作‒家庭(家庭‒工作)冲突是否在中美两个样本中都中介了员工角色压力对心理抑郁的影响。我们认为角色压力虽然能够使得员工产生多方面的不平衡, 但并不是造成员工心理抑郁的直接因素, 而员工在角色压力的影响下感受到的冲突才是使其感觉到抑郁的主要原因。

其次, 将支持作为情境变量, 检验支持在角色压力和冲突间的调节作用, 进而实现中美异质性样本跨文化比较的目的, 并为这一差异寻找合理的解释。目前关于工作家庭关系的研究主要使用由角色理论衍生出的资源稀缺假说来解释工作和家庭之间的冲突, Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek和Rosenthal(1964)的角色理论认为员工承担着诸如雇员和家庭成员等多种不同的角色, 但个体拥有有限的资源(如时间、精力等), 不同角色的参与会消耗这些资源, 造成冲突(Shaffer, Harrison, Gilley, & Luk, 2001;Karatepe & Bekteshi, 2008)。虽然资源稀缺假说能够解释工作和家庭发生冲突的原因, 但是这种解释通常只能针对单一样本, 无法揭示工作家庭关系在异质性样本中表现出差异的真正原因。

因此, 本研究的贡献体现在三个方面。首先,在中美两个样本中, 我们检验了工作家庭冲突在角色压力和心理抑郁的关系中所起的中介作用。第二,在本研究中, 我们将支持作为调节变量引入模型来验证工作家庭关系在中美两个异质性样本中是否存在差异, 这一视角有助于理解情境因素在管理中的重要性; 第三, 我们将边际效用递减规律和资源保存理论相结合, 来解释工作家庭关系在异质性样本中表现迥异的原因, 这种解释思路为中国和北美的企业管理者制定有效的人力资源管理政策提供了理论支持。

2 文献回顾和研究假设

2.1 角色压力对工作‒家庭冲突/家庭‒工作冲突的直接影响

已有研究证明工作角色压力在西方样本中对工作‒家庭冲突有显著的预测(Ford et al., 2007;Grandey, Cordeiro, & Michael, 2007), 员工感受到的工作角色压力由多种原因引起, 其中任务型角色压力即角色负荷, 指员工认为自己在某一领域中需要完成的任务超过了自己可以负荷的状态, 或者根本没有足够的时间和精力完成这些任务, 从而产生任务型压力。根据边界理论和资源保存理论, 当个体感知到某一领域的角色负荷时, 会在不同的角色间重新分配自己的资源, 实现跨领域的资源转移(interdomain transition) (Matthews et al., 2013), 而在一段给定的时间中, 员工所拥有的时间和精力是有限的, 因此, 当员工意识到他没有足够的时间和精力完成某一领域的任务时, 就会倾向于使用原本分配给另一个领域的资源(例如时间或精力), 导致两个领域间发生冲突(Matthews et al., 2013)。

然而, 上述预测关系在跨文化比较的研究中是否存在显著差异尚未得到验证。Hofstede (2007)认为北美和中国员工在价值观和身份认知上存在差异, 这在一定程度上影响了员工对工作的看法和感知(Yang, Chen, Choi, & Zou, 2000)。中国是一个典型的集体主义国家, 其社会道德规范认为集体利益大于个人利益(Yang & Zhang, 2003)。有人说家庭是中国社会的基石(Chan & Lee, 1995; Michailova &Hutchings, 2006), 中国员工的家庭集体利益往往高于家庭成员的个人利益。相反, 北美则是个人主义导向的典型代表。相比起北美员工, 中国员工更可能把工作视为达到目的的手段(即将工作视为实现家庭责任的工具)而不是目的本身(即将工作视为最终目的) (Redding, Norman, & Schlander, 1994)。另外, 儒家文化在中国有非常重要的影响(Ralston,Holt, Terpstra, & Cheng, 2008), 它反映了中国人对社会层级结构的保持和维护, 在维护社会层级的过程中, 努力工作并争取较高的社会地位是为了给家庭带来更多的荣誉和财富(Ralston et al., 2008); 在维护组织层级的过程中, 当面临来自上级施加的工作需求时会表现出更多的容忍。这些特点与北美员工存在典型的不同, 北美员工不太注重维持层级结构, 也不太注重维护由层级结构决定的“面子”, 他们工作是为了自身的职业发展, 且美国人更注重个人时间(Hofstede, 2010), 所以对上级施加的工作需求容忍度较低。综上所述, 当中国员工以家庭的利益为首要利益, 并且对工作需求表现出更多的容忍时, 工作需求对工作‒家庭冲突的影响就会降低。正如 Spector等人(2007)在一项涉及多个国家的研究中指出, 相比起亚洲国家而言, 以工作时间为表现形式的工作需求在英国样本中对工作‒家庭冲突有更强的预测。其他一些研究发现和北美的MBA学员相比, 中国的MBA学员不太担心工作‒家庭冲突(Bu & McKeen, 2000)。此外, 美国员工认为从工作中获得的奖励(如晋升, 获得终身职位)是实现个人利益的直接手段, 相比起中国员工的奖励与绩效、工龄等多种因素相关, 北美员工获得的奖励则完全与绩效相关(Ling & Powell, 2001)。因此, 我们预期对北美员工来说, 感受到的工作角色压力会导致更多的与绩效相关的焦虑, 从而产生更高的工作‒家庭冲突。

家庭对工作的冲突已经在理论和实践上都被证明显著区别于工作对家庭的冲突(Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005), 同时研究也发现家庭对工作的冲突更与家庭需求有关(Byron, 2005),支持了它作为构念应有的区别效度。同样基于边界理论和资源保存理论, 当个体需要完成的家庭任务超过了其可以承担的范围时, 就会通过挤占原本分配给工作领域的资源来实现家庭领域的角色任务,造成家庭对工作的冲突。Hofstede的研究发现, 亚洲人(以中国和新加坡为典型代表)对个人主义的评分较低, Li, Lam和Fu (2000)认为中国社会文化的一项重要特征即中国存在家庭导向的集体主义, 家庭责任在中国文化中具有核心作用(Fu, Wu, Yang,& Ye, 2008), 员工努力工作的最终目的是为了给家庭创造更好的物质条件, 在这样的情况下, 中国员工的工作和家庭之间的界限不明显, 即使家庭生活打断工作, 也不会增加家庭角色压力对家庭‒工作冲突的影响; 相反, 北美员工则在家庭生活和工作之间划分了一条相对清晰的界限, 当员工承担过多的家庭角色时, 感知到的家庭‒工作冲突就会越严重。

已有研究证明集体主义国家的人们对自我的定义更倾向于从群体角度而非个体角度出发, 并承认个体承担的角色之间存在相互依赖关系(Markus& Kitayama, 1991), 个体的角色之间倾向于互相融合(integration)而非互相分离(segmentation), 在这种情况下, 角色之间的边界变得模糊, 从而使得个体的角色转换变得更加容易, 避免了冲突(Ashforth et al., 2000)。因此, 在中国这样一个典型的集体主义国家中, 个体承担的工作角色和家庭角色的边界相对模糊, 他们更容易在需要的时候完成工作角色和家庭角色间的转换, 进而减少工作和家庭跨领域冲突的发生。

综上, 我们提出假设如下:

假设一:

(a)与中国样本相比, 北美样本中的工作角色压力对工作‒家庭冲突有更强的正向预测;

(b)与中国样本相比, 北美样本中的家庭角色压力对家庭‒工作冲突有更强的正向预测。

假设二:

(a)与中国样本相比, 北美样本中的工作角色压力对家庭‒工作冲突有更强的正向预测;

(b)与中国样本相比, 北美样本中的家庭角色压力对工作‒家庭冲突有更强的正向预测。

2.2 角色压力、工作‒家庭冲突/家庭‒工作冲突和心理抑郁

在经济高速发展和组织环境快速变化的当今社会, 员工的心理健康已逐渐成为一个不容忽视的问题。在多种心理健康问题中, 心理抑郁是现代工作家庭关系模型中非常值得关注的结果变量(Allen,Herst, Bruck, & Sutton, 2000; Glass & Finley, 2002;Rupert, Stevanovic, & Hunley, 2009)。French, Caplan和 Van Harrison (1982)提出了关于压力的个人–环境匹配模型, 该模型指出工作需求与员工的心理抑郁之间存在正相关关系。Fox, Dwyer和 Ganster(1993)将工作需求定义为工作场所的心理压力源,该定义与 Yang等人(2000)采用的工作角色压力定义一致, 即员工在完成工作任务的过程中因时间和精力的消耗而产生的压力。特别的, 当员工承受过大的工作需求或工作角色压力时, 就会产生心理抑郁(Wallace, 2005)。

已有研究证明, 工作‒家庭冲突和家庭‒工作冲突对心理抑郁的显著影响在中西方样本中普遍存在(Frone, 2000; Grzywacz & Marks, 2000; Hammer,Cullen, Neal, Sinclair, & Shafiro, 2005; Major et al.,2002; 张勉, 李海, 魏钧, 杨百寅, 2011), 而角色压力对工作‒家庭冲突及家庭‒工作冲突的预测作用也已经在中西方样本中得到了普遍的验证(Ford et al.,2007; Jin, Ford, & Chen, 2013), 因此, 我们预期:

假设三:在中国和北美两个样本中,

(a)工作‒家庭冲突在工作角色压力和心理抑郁的关系中起中介作用;

(b)家庭‒工作冲突在家庭角色压力和心理抑郁的关系中起中介作用。

2.3 工作支持/家庭支持的调节作用

2.3.1 工作支持和家庭支持的调节作用在中美样本中的比较

如前所述, 角色压力对冲突的直接影响在中国和北美两个样本中可能存在差异, 然而就我们所知,现有的文献却并未对这种差异给出合理的解释, 我们认为中美之间存在的差异是由于两国不同的文化背景造成的, 但是根据周帆和梁觉的建议, 跨文化研究中不应该仅以国家作为区别文化的代理变量, 而是应该将文化的某一具体特征作为情境变量纳入模型当中(陈晓萍, 徐淑英, 樊景立, 2008, p 386), 通常以调节变量的形式出现。已有研究指出,社会支持可以被看做是一种情境变量(Haines,Hurlbert, & Zimmer, 1991; Bakker & Demerouti,2007), 同时, Bakker和Demerouti在其2007年的文章中提出的 JD-R模型指出, 员工感受到的与工作压力(Job stress)相关的风险因素分为两类:一是工作需求(Job demand), 二是工作资源(Job resource)。工作需求会引发员工的能量耗竭过程, 引起工作紧张(Job strain); 而工作资源不仅可以作为前因变量引发员工潜在的动机, 也可以作为调节变量缓解工作需求导致的能量耗竭过程。工作资源的调节作用也会因资源类型的不同而有所区别, 例如, 社会支持能够在工作需求和工作紧张间起调节作用的原因在于它能够直接帮助员工完成任务, 从而减低工作需求对工作紧张的影响。已有研究证明, 来自同事的社会支持正是通过帮助员工按时完成工作任务而有效地降低了工作负荷对工作紧张的影响(Van der Doef & Maes, 1999)。我们也在其他学者的研究中发现了类似的结果, 如 Luk和 Shaffer(2005), Fu和 Shaffer (2000)证明支持能够调节压力对工作‒家庭冲突(家庭‒工作冲突)的关系。因此在本研究中, 我们将支持水平作为中观层面的情境因素, 以调节变量的形式影响员工的角色压力与冲突间的关系。

中国的儒家价值观倡导“和谐”, 这使得中国员工会尽可能在工作场所中与同事保持良好的关系,同事也会在员工需要的时候提供必要的帮助(Luk& Shaffer, 2005), 如当员工因为家务事而感到心烦时, 其同事会表现出理解和支持; 相反, 在美国这样一个奉行个人主义的国家中, 个体之间相对独立,家庭领域与工作领域也相对独立(Ashforth et al.,2000), 家庭生活通常被看成是个人生活隐私, 很少与同事进行分享, 自然也就很难获得同事对其家庭事务的支持。因此, 中国员工感受到的来自于工作场所中同事的支持水平相对较高。

从中国的现实情况来看, 计划生育政策的实施有效减少了城市中大多数夫妇拥有的孩子个数, 员工倾向于与家庭主要成员就近居住, 父母可以帮助子女分担家务和照顾小孩, 相对较多的托幼机构以及相对廉价的保姆和家务小时工工资则更为有效地减轻了中国员工的家务负担(Ling & Powell,2001; Yang et al., 2000); 然而在美国, 员工孩子数目相对较多, 单亲家庭数目也相对较多, 父母又很少为员工分担照顾孩子和家务的负担(Ling &Powell, 2001)。所以, 中国员工能够得到更多的来自于家庭的支持。

已有研究证明来源于工作或家庭领域的支持能够缓冲(buffer)角色压力对工作‒家庭冲突/家庭‒工作冲突的影响(Foley, Hang-yue, & Lui, 2005; Luk& Shaffer, 2005; Fu & Shaffer, 2000)。然而我们认为,中美员工感受到的支持环境差异会影响支持作为调节变量在两个样本中的表现, 中国的文化规范和社会现实情况保证了中国员工长期处在高支持环境当中, 使得员工把高支持环境视为一种常态, 对支持的变化量不敏感, 即不同支持水平条件下的角色压力对冲突的影响不存在显著差异, 且这种支持环境在短时间内不太容易发生实质性的改变, 又进一步降低了中国员工感受低水平支持的可能性, 从而相比起北美员工, 中国员工的支持水平并不能调节角色压力和冲突的关系。

假设四:以下四种调节效应仅在北美样本中存在, 即

(a)工作支持调节工作角色压力与工作‒家庭冲突的关系;

(b)工作支持调节家庭角色压力与家庭‒工作冲突的关系;

(c)家庭支持调节工作角色压力与工作‒家庭冲突的关系;

(d)家庭支持调节家庭角色压力与家庭‒工作冲突的关系。

下面我们将结合北美情境特征详细论证社会支持在北美样本中的调节效应。

2.3.2 工作支持和家庭支持在北美样本中的调节作用

已有的关于社会支持(工作支持和家庭支持)对结果变量的影响机制存在两种不同的观点或假设,即主效应模型和调节效应模型(李永鑫, 赵娜,2009), 大部分学者把关注重点放在了主效应模型上(Jahn, Thompson, & Kopelman, 2003; Thompson,Jahn, & Kopelman, 2004), 仅有少数的研究对支持的调节效应进行了验证和解释(Fu & Shaffer,2000)。我们认为北美员工更注重自我实现, 他们将工作看成是自我实现的一种途径, 当员工因自身有限的资源(如时间、精力)不能应对工作角色压力时,便会产生冲突。但是, 社会支持能够缓冲角色压力对冲突的影响, 一方面, 北美员工获得的工作支持不仅能够降低员工感知到的角色压力, 还可以帮助员工获得处理工作事务的资源和能力, 从而能够更为有效的应对压力, 避免冲突(Grant-Vallone &Ensher, 2001); 另一方面, 家庭成员提供的支持(如分担更多的家庭事务、分享员工有关工作上的事情并提出建议等)则能够有效的帮助员工更专注于自己的工作, 节省更多的时间和精力处理工作事务,从而降低冲突。

已有研究指出, 社会支持能够负向调节工作压力和工作‒家庭冲突之间的关系(Beehr & Glazer,2001; Glaser, Tatum, Nebeker, Sorenson, & Aiello,1999), 即当员工处在高水平的社会支持环境中时,工作角色压力对工作‒家庭冲突的影响会降低。虽然社会支持在工作领域变量间关系的负向调节作用已经得到了广泛的证实, 但是社会支持对于家庭领域变量间关系的调节却较少受到关注。然而, 家庭领域的隐私性和复杂性使得其与工作领域有着本质的区别(Mesmer–Magnus & Viswesvaran, 2005),已有研究表明, 由家庭需求导致的家庭‒工作冲突与由工作需求导致的工作‒家庭冲突存在显著的区别(Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996)。因此我们有理由推断, 北美样本社会支持的调节作用在工作领域和家庭领域中也存在区别。

在北美奉行个人主义的国家中, 工作领域和家庭领域之间存在着较为清晰的界限, 两个领域之间相对较为独立, 且相互渗透程度较低, 家庭领域被视为更为隐私的领域, 员工倾向于独立的处理工作事务和家庭事务(Ashforth et al., 2000), 较少将两个领域的事务混为一谈, 同事之间也较少有互相提供支持的义务(Kim, Sherman, & Taylor, 2008), 员工已习惯于低工作支持的社会环境, 此时若工作支持渗入到家庭领域时, 个体缺乏处理工作支持的经验,反而可能会将工作支持视为打扰其生活的表现, 加剧其感受到的家庭‒工作冲突。因此, 当家庭角色压力增加时, 个体可能会表现出更高水平的家庭‒工作冲突。

也有研究认为, 员工在处理来自工作领域的支持时, 可能会产生态度与行为上的失调。根据认知失调观点(Cognitive Dissonance Perspective)(Festinger, 1962), 当个体接受到来自于一个领域(工作领域)的支持时, 会产生想要报答的心理, 这种心理会增加焦虑和紧张而不是减少压力, 使得这种工作支持变成了另外一种需求, 因此, 在北美低社会支持的环境下, 当员工接受到来自工作领域的支持时, 可能会由于产生认知失调而感受到更大的压力。正如Luk和Shaffer (2005)在其研究中指出,来自工作的支持可能会让员工产生报答组织的心理, 这种心理会让员工产生对工作的责任和承诺,希望在工作中投入更多以报答组织。若此时家庭需求增加, 员工感知到的工作责任会加剧员工感受到的家庭‒工作冲突。

同样的, 已有研究指出, 在北美这样奉行个人主义的国家, 个体间独立性较强, 加之员工孩子数目相对较多, 而家庭成员之间却少有互相提供支持的义务, 例如父母较少为员工分担照顾孩子和家务的责任(Ling & Powell, 2001)。因此, 个体在接受来自家庭成员的支持时, 可能会表现出不适应, 甚至转换成压力(Kim et al., 2008), 例如员工可能需要花费更多地时间与家人讨论每天的安排, 甚至为家人安排假期(Fu & Shaffer, 2000)。此时的家庭支持就反而会变成一种冲突的来源(Kaufmann & Beehr,1986), 使得员工的家庭角色压力对家庭‒工作冲突有更强的预测。

综上, 假设五:在北美样本中,

(a)工作支持负向调节工作角色压力和工作‒家庭冲突的关系, 特别的, 当工作支持水平较高时,工作角色压力对工作‒家庭冲突的预测作用较低;

(b)家庭支持负向调节工作角色压力和工作‒家庭冲突的关系, 特别的, 当家庭支持水平较高时,工作角色压力对工作‒家庭冲突的预测作用较低;

(c)工作支持正向调节家庭角色压力和家庭‒工作冲突的关系, 特别的, 当工作支持水平较高时,家庭角色压力对家庭‒工作冲突的预测作用较强;

(d)家庭支持正向调节家庭角色压力和家庭‒工作冲突的关系, 特别的, 当家庭支持水平较高时,家庭角色压力对家庭‒工作冲突的预测作用较强。

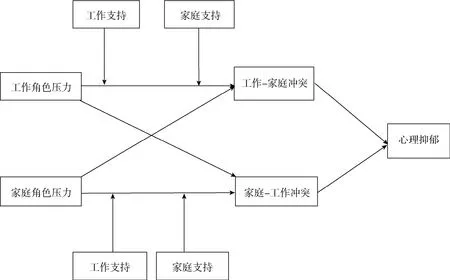

本文研究假设框架如下(见图1):

3 方法

就我们所知, 迄今为止, 在关于工作和家庭关系模型的文献中, 对中国和北美样本进行比较的研究还很少见, 且在仅有的这部分文献当中, 有的仅以学生为样本(Bu & McKeen, 2000; Ralston et al.,2008), 有的则以同一个公司的员工为样本(Yang et al., 2000), 这种对单一样本的研究可能会受到组织特定环境的影响。因此, 在本研究中, 为了避免上述影响, 我们的样本不仅包括了北美和中国, 还涵盖了不同的职业和组织。此外, 我们对来自不同职业和组织的样本采取了相同的抽样和测量方法。

3.1 抽样方法

3.1.1 北美样本

北美数据是通过“StudyResponse Project”收集的(Stanton, Weiss, Santuzzi, Kwaitkowske, Singh,Kulshrestha, & Edmunds, n.d.), StudyResponse Project是专门从事社会科学、行为科学及组织科学的数据收集网站, 通过向符合特定问卷条件的成年被试发放邮件测试邀请的方式收集数据, 包括 90,000名来自北美的个体。通过此网站收集的数据已经应用于多项研究中, 例如 Piccolo和 Colquitt(2006)发表在AMJ上的文章。我们从在该网站注册的志愿者当中挑选了450名全职员工, 对其进行在线调查, 被试在参加此次调查后会得到10美元, 其中408名参与者(50.8%是女性, 平均年龄在40.6岁)提供了有用的信息, 有效问卷率为 90.7%。考虑到照顾 18岁以下的子女可能会增加被试的家庭角色压力, 所以我们询问了被试所拥有的孩子数目和孩子的年龄, 在我们的样本中有 53.4%的参与者没有18岁以下的孩子, 此比率非常接近美国没有 18岁以下孩子的家庭比率(Gillum, 2009), 另外, 20.8%的参与者有一个18岁以下的孩子, 25.8%的人有多于一个 18岁以下的孩子。样本的婚姻状况遵循如下分布:71.9%的人已婚或者同居, 1.3%的人丧偶,6.9%的人离婚, 2%的人分居, 17.9%的人未婚。

3.1.2 中国大陆样本

图1 研究假设框架

中国的样本与北美相似, 数据通过“Sojump”收集, “Sojump”包括 260万中国的参与者, 通过向符合特定问卷条件的成年被试发放问卷的方式收集数据, 经常被用于跨国企业的市场调研, 例如 Jin等人(2013) 发表在Journal of Business Ethic上的文章曾使用该网站收集数据。我们选取了 2012名全职员工进行问卷调查, 每个参与者在回答调查问卷后, 可以得到1.5美元。 442名参与者(46.6%是女性, 平均年龄在 29.6岁)对于所有的调查问题提供了有用的信息, 有效问卷率为22%。我们的样本中50.2%的人没有18岁以下的孩子, 47.3%的人仅有1个18岁以下的孩子, 2.5%的人有多于1个18岁以下的孩子, 样本的婚姻状况遵循如下分布:67.9%的人已婚或者同居, 没有丧偶或者离婚者, 0.7%的人分居, 31.4%的人未婚。

3.2 测量方法

两个样本的测量方法一致, 在北美样本中, 我们采用原始的英文量表, 在中国样本中, 我们则采用Brislin (1970)的回译方法, 首先由第一作者将这些英文量表翻译成中文, 然后请两位英语专业的博士研究生使用逆向翻译的方法将其翻译成英文, 最后我们再请两名英语专家共同商量并比较回译后的问卷和原问卷间的差异, 直到达成一致意见为止。北美样本用英文量表测量, 中国样本用汉语量表测量, 且都采用5级量表法。

工作角色压力和家庭角色压力:我们用Beehr,Walsh和Taber (1976)的 3题项角色压力量表来评估。工作角色压力量表中的一个例子是“工作任务似乎常常超过我一个人可以应付的范围”。相应的,家庭角色压力量表中的例子是“家庭负担似乎常常超过我一个人可以应付的范围”。工作角色压力在本研究中的α系数为0.67, 家庭角色压力的α系数为0.75。

工作支持和家庭支持:我们用King, Mattimore,King和Adams (1995)的4题项支持量表来测量, 其中, 两项是工具性支持, 两项是情感性支持。工作支持量表中的一个例子是“如果我一周的家庭生活都不顺心, 同事会试着在工作上帮助我”。相应的,家庭支持量表中的例子是 “如果我一周的工作都不顺心, 我的家人会试着做更多的家务活”。工作支持的α系数为0.74, 家庭支持在本研究中的α系数为0.84。

工作‒家庭冲突和家庭‒工作冲突:我们用Gutek, Searle和Klepa (1991)曾使用的4题项量表来测量。工作‒家庭冲突量表中的一个例子是“下班回家后, 我因为太累而不能做自己想做的事”。相应的, 家庭‒工作冲突量表中的例子是“由于家庭生活中的事情, 在工作中我常常感到非常疲劳”。工作‒家庭冲突在本研究中的 α系数为 0.80, 家庭‒工作冲突的α系数为0.81。

心理抑郁:我们用 Furukawa, Kessler, Slade和Andrews (2003)的6题项量表来测量心理抑郁。该量表要求被试回答在过去的 30天内感到紧张、无望、无助、烦躁不安等抑郁症状的频率。在本研究中的α系数为0.91。

婚姻状况:我们在问卷中将婚姻状况分为五种类型, 1代表已婚或同居, 2代表丧偶, 3代表离异, 4代表分居, 5代表未婚; 在分析数据时则将这五种类型重新编码为两类, 0表示已婚或同居, 1表示丧偶、离异、分居或未婚。

4 结果

4.1 同源方法偏差检验

在数据分析时, 我们根据 Podsakoff,Mackenzie, Lee和Podsakoff (2003)的建议, 使用了Harman单因子检验, 即同时对所有变量的题项进行未旋转的主成分因素分析。如果得到的多个因子中, 第一个因子解释的方差没有超过 40%, 即说明同源方法变异问题并不严重(Ashford & Tsui,1991)。我们的结果表明, 在北美样本中共有6个因子的特征根值大于 1, 而且第一个因子解释的方差只有28.99%, 在中国样本中有8个因子的特征根值大于1, 第一个因子解释的方差只有20.46%。因此我们认为, 在本研究中, 同源方法偏差问题并没有严重到影响我们的结论(吴伟炯, 刘毅, 路红, 谢雪贤, 2012)。

4.2 多组验证性因子分析

在最终的量表用于假设检验之前, 我们用LISREL 8.70进行多组验证性因子分析, 以识别问卷中那些没有被正确翻译和在两个样本中可能存在理解偏差的题项, 来评估量表在两个样本和两种语言环境下测量方法一致性的问题。我们首先通过计算两个样本中相同潜变量下所有因子负荷来检验模型在两个样本中的拟合程度, 以验证模型在两个样本中的形态(即因子个数、题项和因子的从属性)是否一致。在模型中, 我们将每个量表中的第一个题项的因子负荷设置为 1, 允许两个样本中的其他因子负荷和扰动项自由变化。原始模型的拟合优度虽然较好, 但没有达到预想的结果, χ(658) =2028.71, RMSEA=0.07, CFI=0.94, GFI=0.80,NNFI=0.93。我们发现其中有4个题项因子负荷较低, 分别从属于工作角色压力, 家庭角色压力, 工作‒家庭冲突和家庭‒工作冲突, 删除这些题项可以显著提高模型的拟合优度, 使之达到可接受的水平,χ(462)=1244.47, RMSEA=0.07, CFI=0.96, GFI= 0.86, NNFI=0.95。这说明经过修正后的题项设置使得该模型既适合北美也适合中国。第二步是检验因子负荷等同。我们进一步限制两个样本对应的因子负荷完全相同, 并检验限制模型和基准模型的拟合程度, 结果显示拟合程度较差, Δχ(17)=60.63,RMSEA=0.07, CFI=0.96, GFI=0.85, NNFI =0.95。

4.3 假设检验

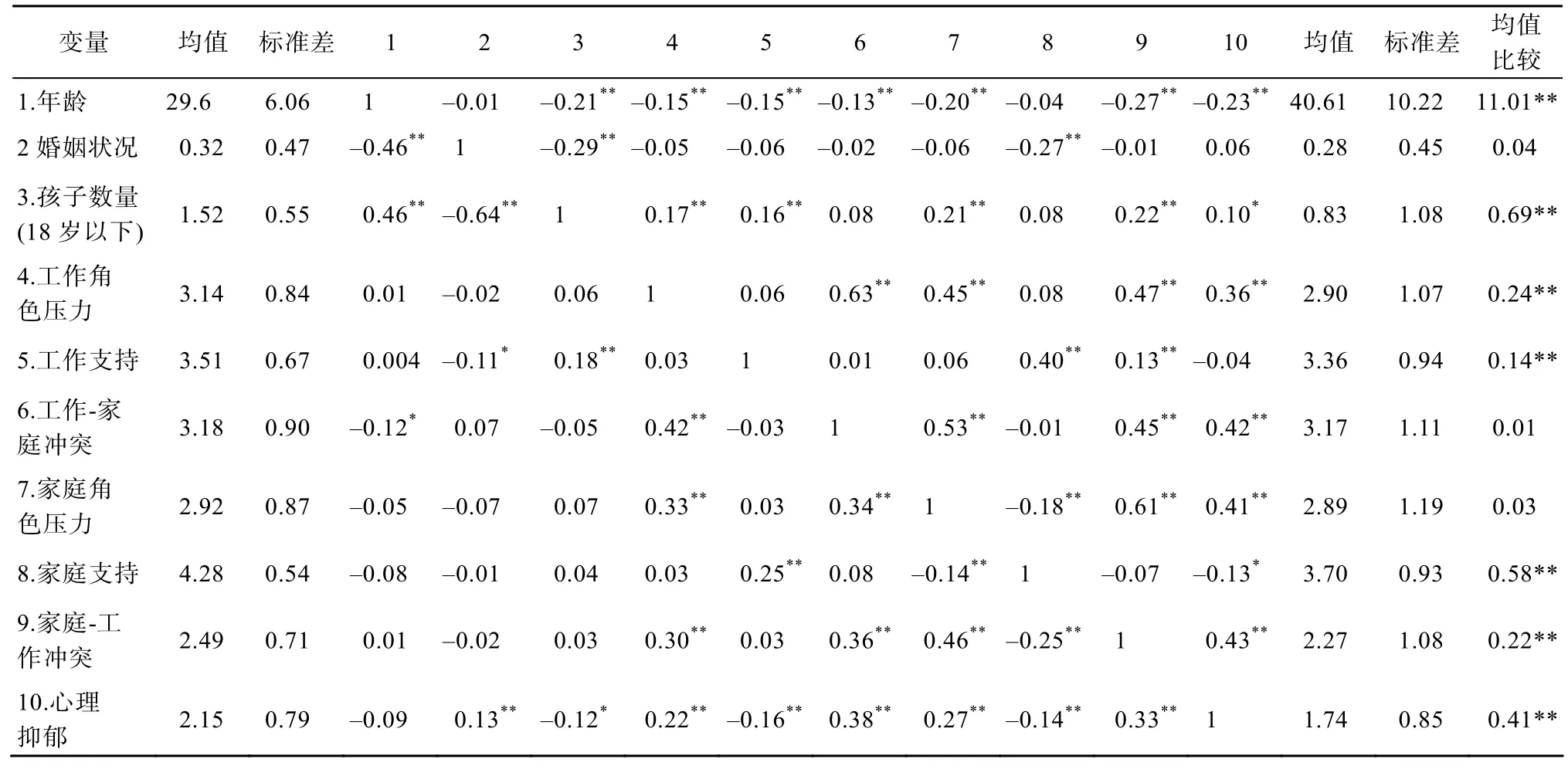

表1给出了中国和北美样本研究变量的均值,标准差, 相关系数矩阵和均值比较结果。我们使用多层次回归和结构方程模型进行假设检验。用Ba

表示北美样本回归系数,Bc

表示中国样本回归系数,使用95%的置信区间。我们采用Chin (2000)提出的t检验来比较中美两个样本的回归系数。假设一指出, 和中国样本相比, (a)北美样本的工作角色压力对工作‒家庭冲突有更强的正向预测;(b)北美样本的家庭角色压力对家庭‒工作冲突有更强的正向预测。结果显示, 北美样本的工作角色压力对工作‒家庭冲突有更强的预测(Ba

=0.62,p

<0.01;Bc

=0.43,p

< 0.01;t

=3.04,p

< 0.01); 家庭角色压力对家庭‒工作冲突的影响在两个样本中无差异(Ba

=0.57,p

< 0.01;Bc

=0.47,p

< 0.01;t

=0.09,n.s.), 因此假设一(a)的系数无论是在大小上还是显著性程度上都符合我们的预期, 但是假设一(b)的显著性却并未得到支持, 假设一得到部分支持。假设二指出, 和中国样本相比, (a)北美样本中的工作角色压力对家庭‒工作冲突有更强的正向预测; (b)北美样本中的家庭角色压力对工作‒家庭冲突有更强的正向预测。结果显示, 工作角色压力对家庭‒工作冲突的影响在两个样本中无显著差异(Ba

=0.42,p

< 0.01;Bc

=0.30,p

< 0.01;t

=0.10,n.s.); 家庭角色压力对工作‒家庭冲突也有更强的预测(Ba

=0.53,p

< 0.01;Bc

=0.34,p

< 0.01;t

=3.00,p

< 0.01), 因此假设二(b)的系数无论是在大小上还是显著性程度上都符合我们的预期, 但是假设二(a)的显著性却并未得到支持, 假设二得到部分支持。假设三(a)指出中国和北美两个样本的工作‒家庭冲突都在工作角色压力和心理抑郁的关系中起中介作用。我们采用结构方程模型和 Sobel检验(Sobel, 1982)的方式来整体上检验中介作用, 操作时使用 LISREL 8.70, 并按照温忠麟、张雷、侯杰泰和刘红云(2004)提出的中介效应检验程序进行。分析结果显示, 在中国样本中, 工作角色压力对心理抑郁的总效应c

=0.13 (p

< 0.01), 工作角色压力对工作‒家庭冲突的路径系数a

=0.62 (p

< 0.01),工作‒家庭冲突对心理抑郁的路径系数b

=0.33 (p

< 0.01), 工作角色压力对心理抑郁的直接效应c’

=‒0.08 (n.s.), 说明在中国样本中, 工作‒家庭冲突在工作角色压力和心理抑郁的关系中起显著的中介作用; 在北美样本中, 工作角色压力对心理抑郁的总效应c

=0.19 (p

< 0.01), 工作角色压力对工作-家庭冲突的路径系数a

=0.88 (p

< 0.01), 工作‒家庭冲突对心理抑郁的路径系数b

=0.24 (n.s.), 系数a显著而系数 b不显著, 因此, 我们采用 Sobel检验来检验工作‒家庭冲突在工作角色压力和心理抑郁关系中的中介作用, 结果显示在北美样本中工作‒家庭冲突中介作用的z值为(z

=1.7,z

>0.97), 说明在北美样本中, 工作‒家庭冲突对于工作角色压力和心理抑郁的关系起中介作用。可以看出工作‒家庭冲突在工作角色压力对心理抑郁的影响中所起的中介作用, 在中西方样本中得到了普遍证实的。假设三(a)得到支持。

表1 均值、标准差和相关系数

假设三(b)指出中国和北美两个样本的家庭‒工作冲突都对家庭角色压力和心理抑郁的关系起中介作用。同上, 我们依然综合使用结构方程模型和Sobel检验的方式来检验和中介作用, 在中国样本中, 家庭角色压力对心理抑郁的总效应c

=0.26 (p

< 0.01), 家庭角色压力对家庭‒工作冲突的路径系数a

=0.73 (p

< 0.01), 家庭‒工作冲突对心理抑郁的路径系数b

=0.23 (p

< 0.01), 家庭角色压力对心理抑郁的直接效应c’

=0.09 (n.s.), 因此, 在中国样本中家庭‒工作冲突在家庭角色压力和心理抑郁的关系中起中介作用; 在北美样本中, 家庭角色压力对心理抑郁的总效应c

=0.34 (p

< 0.01), 家庭角色压力对家庭‒工作冲突的路径系数a

=0.71 (p

<0.01), 家庭‒工作冲突对心理抑郁的路径系数 b =0.20 (p

< 0.01), 家庭角色压力对心理抑郁的直接效应c’

=0.20 (p

< 0.05), 因此, 在北美样本中, 家庭‒工作冲突在家庭角色压力和心里抑郁的关系中存在显著的中介作用。检验结果说明家庭‒工作冲突在家庭角色压力和心理抑郁的关系中扮演的中介作用也普遍存在于中西方样本中。假设三(b)得到支持。由于假设四和假设五都是在验证支持的调节作用, 我们将在下面详细论述在SPSS 20.0中操作的检验过程和检验结果。

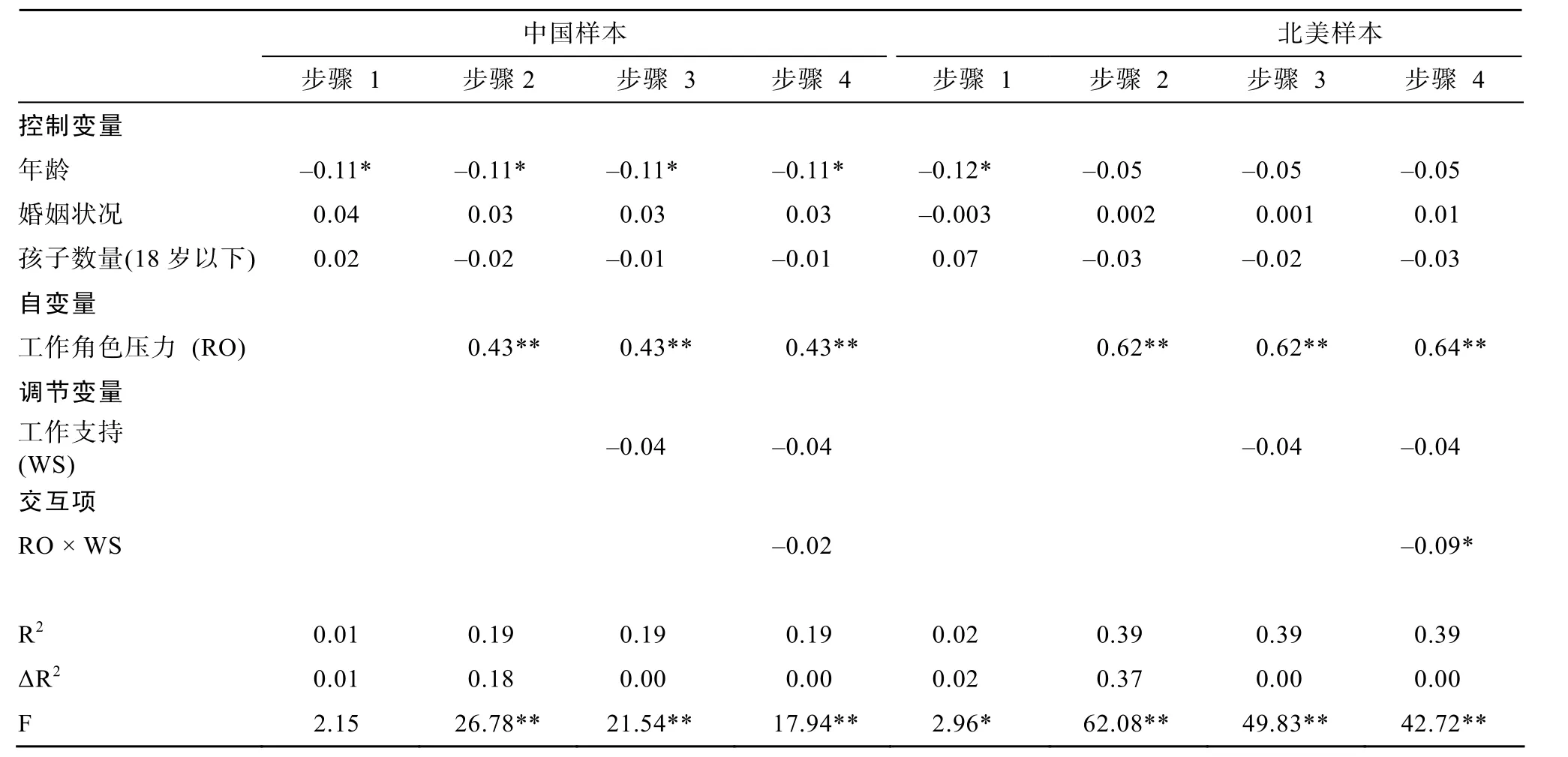

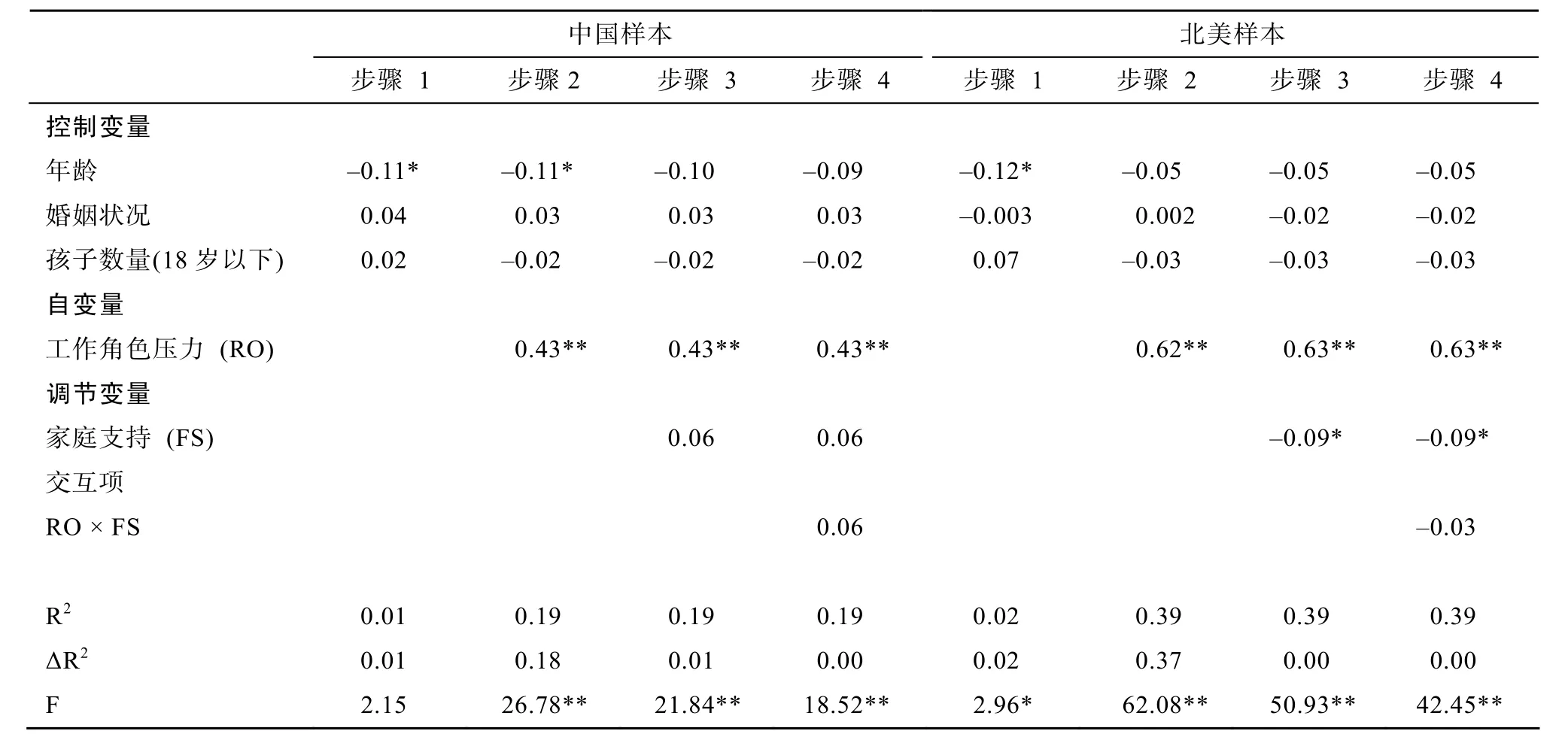

工作支持在工作角色压力和工作‒家庭冲突关系间的调节作用检验:我们在第一步放入控制变量(年龄、孩子数目和婚姻状况), 第二步时放入自变量(工作角色压力), 第三步放入调节变量(工作支持), 第四步放入经过标准化之后的自变量和调节变量乘积交互项(Bai

和Bci

分别表示北美样本和中国样本的回归系数, 下同)。结果显示, 工作支持在北美样本中负向调节了工作角色压力与工作‒家庭冲突的关系(Bai

=‒0.09,p

< 0.05;Bci

=‒0.02, n.s.),结果支持了假设四(a)和假设五(a); 见表2。

表2 工作支持对工作角色压力和工作‒家庭冲突关系的调节作用中美比较

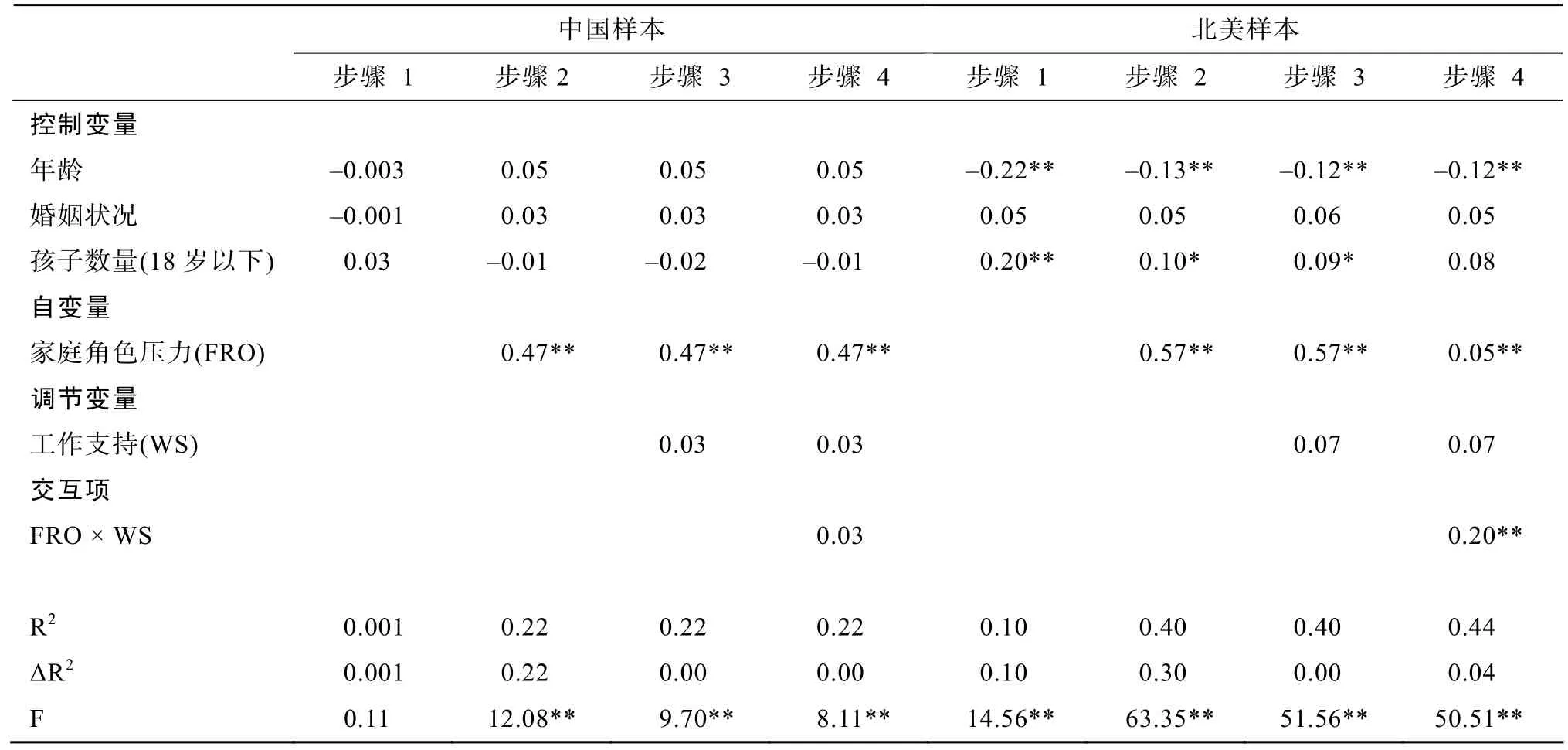

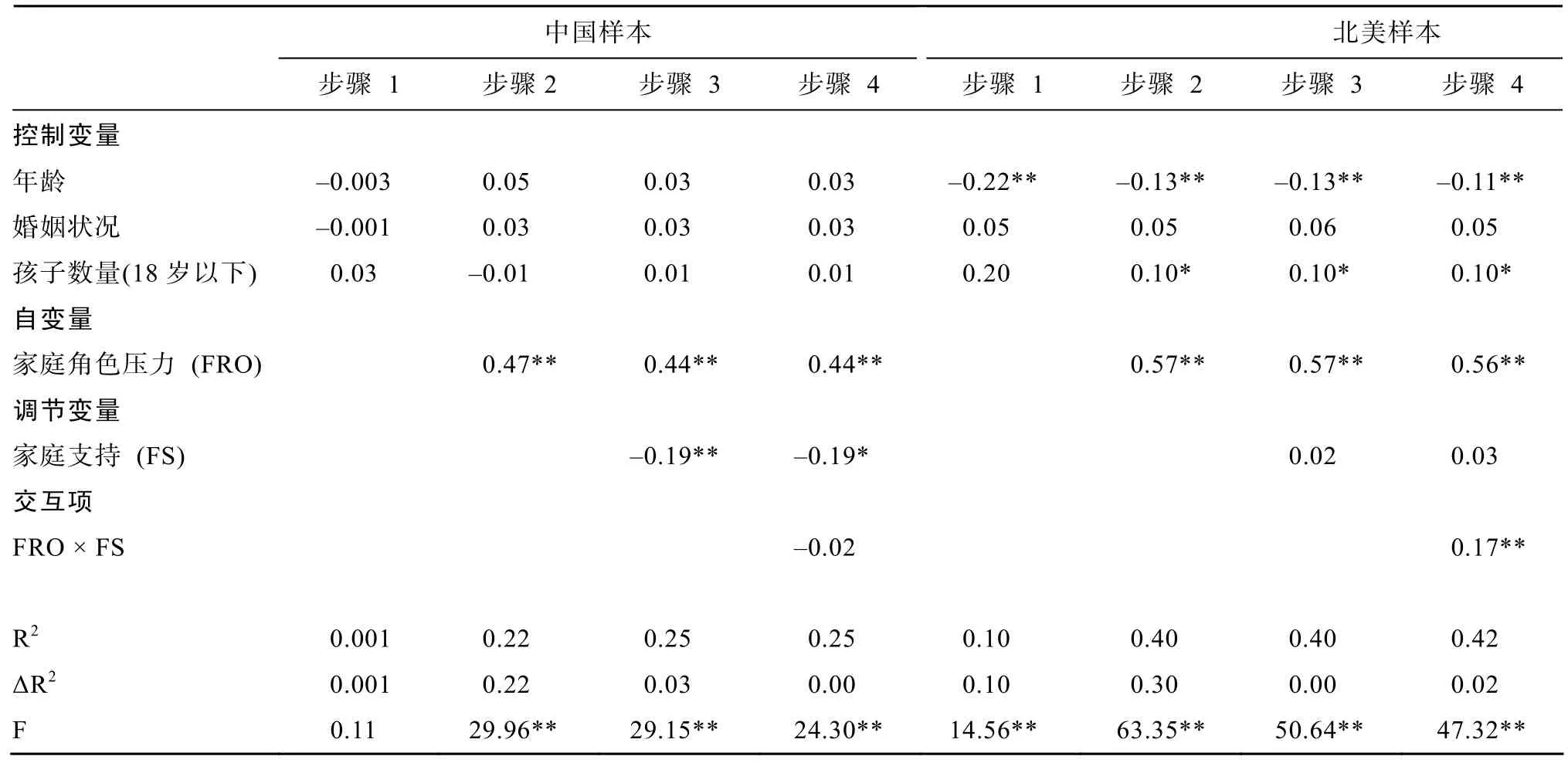

(2)工作支持在家庭角色压力和家庭‒工作冲突关系间的调节作用检验:我们在第一步放入控制变量(年龄、孩子数目和婚姻状况), 第二步时放入自变量(家庭角色压力), 第三步放入调节变量(工作支持), 第四步放入经过标准化之后的自变量和调节变量乘积交互项。工作支持在北美样本中正向调节了家庭角色压力与家庭‒工作冲突的关系(Bai

=0.20,p

< 0.01;Bci

=0.03, n.s.), 结果支持了假设四(b)和假设五(c); 见表3。(3)家庭支持在工作角色压力和工作‒家庭冲突关系间的调节作用检验:我们在第一步放入控制变量(年龄、孩子数目和婚姻状况), 第二步时放入自变量(工作角色压力), 第三步放入调节变量(家庭支持), 第四步放入经过标准化之后的自变量和调节变量乘积交互项。家庭支持在北美样本中并没有调节工作角色压力与工作‒家庭冲突的关系(Bai

=‒0.03, n.s.;Bci

=0.06, n.s.), 结果不支持我们的假设四(c)和假设五(b); 见表4。(4)家庭支持在家庭角色压力和家庭‒工作冲突关系间的调节作用检验:我们在第一步放入控制变量(年龄、孩子数目和婚姻状况), 第二步时放入自变量(家庭角色压力), 第三步放入调节变量(家庭支持), 第四步放入经过标准化之后的自变量和调节变量乘积交互项。家庭支持在北美样本中正向调节了家庭角色压力与家庭‒工作冲突的关系(Bai

=0.17,p

< 0.01;Bci

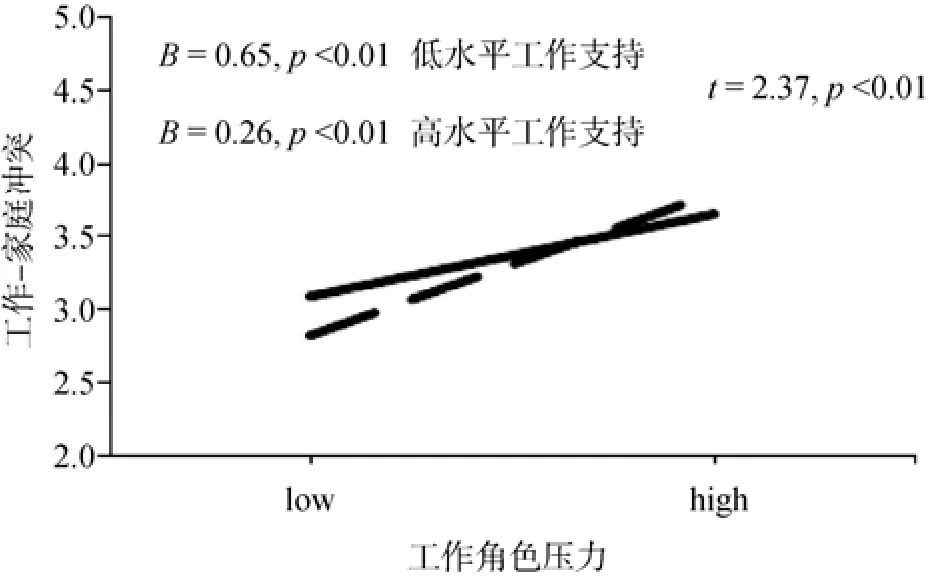

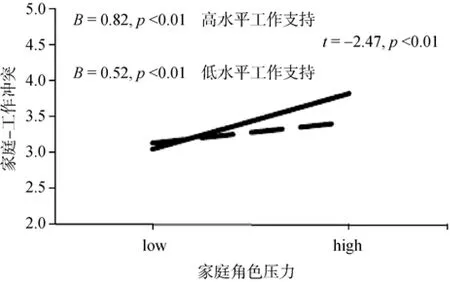

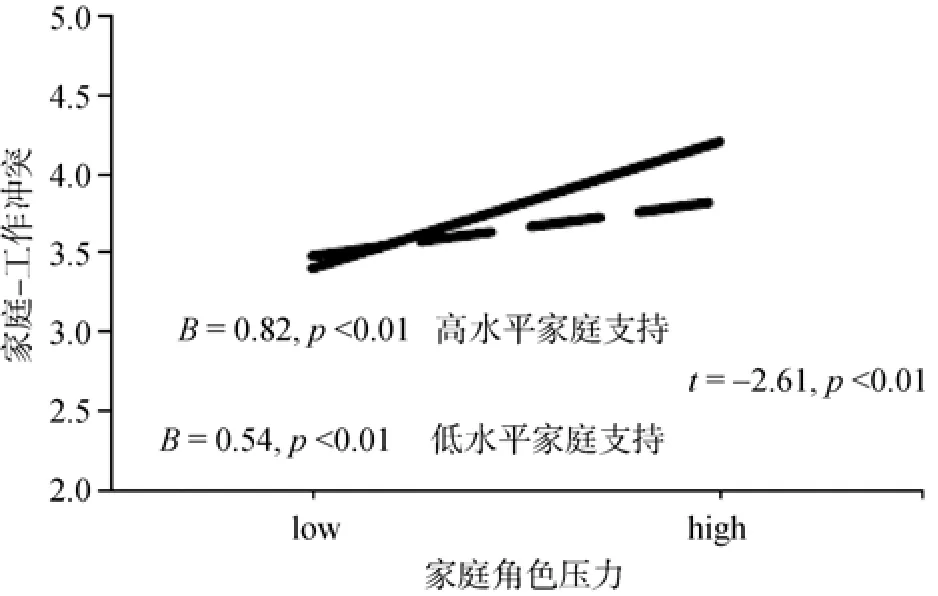

=‒0.02, n.s.), 结果支持了假设四(d)和假设五(d); 见表5。为了更清晰地看到北美样本中支持的调节作用, 我们采取Aiken和West (1991)的建议, 画出支持高于和低于均值一个标准差水平下的角色压力和冲突间的关系, 并在图中标注了在不同的支持水平下, 冲突对角色压力的回归系数间差异的显著性检验结果, 详见图2至图4。

5 讨论

5.1 理论意义

大部分的关于工作家庭冲突的研究都只关注单一样本(Rupert et al., 2009; 张勉等, 2011), 虽然研究结论具有很强的理论意义, 但是跨文化跨样本比较这些结论的研究却并不常见(Glaser et al., 2006;Spector et al., 2007), 本文尝试填补这一研究空白。具体来说, 我们利用中美两个异质性样本检验了冲突在角色压力与心理抑郁间关系的中介作用, 并且探讨了在支持作为调节变量的情况下, 中美员工在工作和家庭的关系中表现出的差异及造成差异的原因。

首先, Yang等人(2000)对工作需求和家庭需求对工作和家庭间冲突关系进行了中美比较, 在此基础上, 我们不仅验证了工作角色压力对工作‒家庭冲突以及家庭角色压力对家庭‒工作冲突间的作用, 还进一步验证了工作角色压力对家庭‒工作冲突以及家庭角色压力对工作‒家庭冲突的影响, 结果证明,在所有的关系中, 北美样本的预测系数都比中国样本更高, 而且工作角色压力对工作‒家庭冲突的影响以及家庭角色压力对工作‒家庭冲突的影响在中美两个样本中存在显著差异。在前因变量和结果变量来源于同一个领域的模型中, 我们的结果与Ford等人(2007)和Jin等人(2013)的结果相一致, 在前因变量和结果变量来源于不同领域的模型中, 我们对张勉等人(2011)的研究进行了扩充, 他们在研究中将关注重点放在了工作和家庭间的冲突对工作和家庭领域结果变量的交叉影响中, 我们则重点研究了造成工作‒家庭冲突和家庭‒工作冲突的前因变量(角色压力)的交叉作用。

表3 工作支持对家庭角色压力与家庭‒工作冲突的关系调节作用中美比较

表4 家庭支持对工作角色压力和工作‒家庭冲突关系的调节作用中美比较

表5 家庭支持对家庭角色压力和家庭‒工作冲突调节作用中美比较

图2 工作支持在工作角色压力和工作家庭冲突间的调节作用(北美样本)

图3 工作支持在家庭角色压力和家庭工作冲突间的调节作用(北美样本)

图4 家庭支持在家庭角色压力和家庭工作冲突间的调节作用(北美样本)

第二, 虽然 Choi (2008)检验了工作‒家庭冲突对于工作需求和家庭需求对生活压力的中介作用,但我们的研究从模型变量和样本两个角度扩展了他的研究。我们在模型中不仅关注了工作‒家庭冲突的中介作用, 还关注了家庭‒工作冲突的中介作用, 同时考虑到当前快速变化的社会已经使员工的心理健康逐渐成为一个不容忽视的问题, 我们也探讨了角色压力对员工心理的不良影响。此外, 我们通过使用中美两个样本, 验证了工作和家庭之间冲突在角色压力和心理抑郁间的关系间中介作用的普遍存在性。这一发现弥补了以往研究的不足, 对Choi (2008)的研究结果进行了补充, 进一步丰富了工作家庭关系领域的研究。

第三, 我们探讨了将支持环境作为调节变量引入模型时, 中美员工感受到的角色压力与冲突间的关系差异。边际效用递减规律指出个体从某一商品中获得的效用会随着对该商品的消费量的增加而递减, 在我们的研究中, 可以用来解释支持增量的影响; 而资源保存理论则提出, 拥有更多资源的人对资源的流失不敏感, 相反, 长期拥有较少资源的人对资源的流失非常敏感, 在我们的研究中, 可以用来解释支持减量的影响, 因此, 我们认为, 当个体长期处在较高水平的支持条件下时, 对支持的增量和减量变化均不敏感, 导致支持的不同水平并不能显著影响角色压力对冲突的关系; 而长期处在较低水平的支持条件下的个体, 则会对支持的增量和减量变化非常敏感, 导致角色压力在不同的支持水平下对冲突有不同的影响。我们在研究中比较了中美两个样本关于工作支持和家庭支持的均值, 结果显示中国员工感受到的工作支持和家庭支持都显著地高于北美员工。因此中国员工对于社会支持的增量和减量变化都不敏感, 而北美员工则对于社会支持的增量和减量变化都较为敏感。

一方面, 结论支持了我们的假设三, 即在中国样本中, 无论是工作支持还是家庭支持, 对角色压力和冲突的关系都不起调节作用, 为了进一步说明中国员工的角色压力对冲突的影响在不同支持水平下是否有关系显著差异, 我们将支持水平按照高于或低于均值一个标准差的标准来分组, 以衡量支持的变化量, 并通过在不同的支持组别中实施冲突对于角色压力的回归和比较两组回归系数的差异是否显著(t检验), 来刻画中国员工对支持变化量的敏感程度, 结果显示, 中国员工感受到的工作支持和家庭支持水平的变化并不显著影响角色压力对冲突的预测作用(t

=0.62, n.s.,t

=‒0.09, n.s.,t

=‒1.22, n.s.,t

=‒0.42, n.s.)。另一方面, 数据结论部分支持了我们的假设四,即在北美样本中, 工作支持负向调节了工作角色压力到工作‒家庭冲突的关系, 家庭支持则并不在工作角色压力和工作‒家庭冲突的关系中起调节作用,工作支持和家庭支持正向调节了家庭角色压力到家庭‒工作冲突的关系。我们也将支持水平分组以比较系数在两个组的差异显著程度(t检验), 得出在北美样本中, 较低水平的支持环境使得员工对支持的变化量比较敏感的结论, 即高水平支持组和低水平支持组中的角色压力对冲突的关系存在显著差异(t

=2.36,p

< 0.01,t

=‒0.11, n.s.,t

=‒2.47,p

< 0.01,t

=‒2.61,p

< 0.01)。至于工作支持和家庭支持在家庭角色压力到家庭‒工作冲突的正向调节作用, 我们认为跟北美员工的样本特质也有关系,我们的北美样本中员工的年龄均值在 40岁左右,此时他们承担较少的照顾孩子的任务, 因而来自于工作或家庭领域的支持更可能被员工视为一种负担而不是资产, 使得高水平支持反而进一步提高了冲突的水平。因此, 我们在两个样本中检验调节作用的结论进一步扩展了Fu和Shaffer (2000), Luk和Shaffer (2005)以及李永鑫和赵娜(2009)等的研究。他们的研究尽管也同样证实了支持的调节作用, 但是我们却是通过将支持作为调节变量引入模型, 探讨了中美员工的角色压力和工作家庭间的关系在不同的支持环境下的不同表现。t代表工作角色压力对工作家庭冲突在不同水平的工作支持条件下的系数差异显著性检验结果t代表工作角色压力对工作家庭冲突在不同水平的家庭支持条件下的系数差异显著性检验结果t代表家庭角色压力对家庭工作冲突在不同水平的工作支持条件下的系数差异显著性检验结果t代表家庭角色压力对家庭工作冲突在不同水平的家庭支持条件下的系数差异显著性检验结果另, 下标中的c指代中国样本, a指代北美样本5.2 实践意义

经济的高速发展加快了组织环境的变化, 当今社会的管理者正面临着如何在这样的环境中帮助员工保持心理健康的问题。我们的研究结果发现,冲突在角色压力和心理抑郁之间起中介作用, 两个样本在这一点上基本上表现出了一致性, 这种中介作用带给管理者的启示在于, 管理者应该意识到员工的角色压力不是造成员工心理抑郁的直接因素,角色压力可能使得员工感受到很多方面的不平衡,但其中由于角色压力造成的工作与家庭之间的冲突才是造成员工心理抑郁的主要原因。因此, 为了能够帮助员工有效缓解心理抑郁的症状, 管理者需要采取措施, 如降低角色压力, 提供有力支持等减轻员工面临的冲突, 从而减少他们的心理抑郁。

此外, 我们的研究结果为中国走出国门的企业和在华投资的企业在管理员工时提供了全新的视角, 管理者应该重新思考支持对于工作家庭之间关系的影响。在中国这样一种高支持的社会环境下, 在华投资的企业单纯为员工提供支持的管理政策已不能显著降低员工工作和家庭之间的冲突, 而制定有效的管理政策来降低员工的工作角色压力或许是更为明智的选择。对于在北美投资的中国企业来说, 考虑到北美社会较低的工作支持水平, 员工对较少的工作支持变化很敏感, 所以企业可以通过为员工提供工作支持来有效降低他们的工作和家庭之间的冲突。特别的, 北美员工的工作支持能够正向调节家庭角色压力对家庭工作冲突间关系的结果提醒我们, 工作场所提供的家庭友好型政策能否有效降低家庭工作冲突值得进一步商榷。

5.3 局限和未来研究方向

本研究的局限性体现在以下几个方面。首先,工作家庭关系的跨文化研究具有独特的挑战性, 我们还没有办法确保调查问卷中的题项在中英互译后完全不出现歧义, 但是LISREL的结果显示模型在两个样本中的拟合都较好。其次, 本研究主要采用同事支持来测量工作对家庭的支持, 但是员工在日常工作与生活中所感受到的支持多种多样, 检验全方位的支持对员工的影响具有重要的理论和实践意义(Parasuraman & Greenhaus, 2002), 因此, 未来研究可以更多的从支持的多样化(如上司支持、政策支持、朋友支持、配偶支持, 老人支持)入手,探讨其对工作和家庭关系的影响。第三, 已有研究证明工作‒家庭冲突与家庭‒工作冲突之间存在着溢出效应, 未来的研究也可以从二者之间的影响入手, 检验溢出效应在中美两样本间的差异。最后,由于本研究采用横截面数据, 在检验支持变化量的问题上无法考虑时间效应, 因此, 未来的研究可以采用面板数据, 更精确的测量支持的变化量对中美员工的不同影响。

随着中国经济的持续增长, 需要更多的研究来建立具有普适性的模型, 以发掘不同的文化对工作家庭关系的影响。未来的研究也可以从以下几方面着手, 例如, 工作—家庭政策的有效性已经被证明部分取决于个人是否愿意将工作和家庭角色融合(Rothbard & Phillips, 2005), 但我们需要更多的研究探讨这种意愿的差异性造成的影响; 中国的经济发展是否导致了文化的改变, 传统文化价值观是否会与新经济增长相融合, 进而影响员工的态度和行为还有待于进一步证实。

5.4 结论

本研究从支持作为调节变量的视角反映了中美两个具有异质性的样本间存在的差异, 同时在两个样本中验证了冲突在角色压力和心理抑郁的中介作用。结果显示, 中国员工感受到的支持并不能有效缓解压力对冲突的影响, 而美国员工感受到的工作支持在工作角色压力和工作‒家庭冲突之间的关系起负向调节作用, 值得注意的是, 美国员工感受到的工作支持和家庭支持正向调节了家庭角色压力和家庭‒工作冲突之间的关系。

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression testing and interpreting interactions. Thousand Oaks: CA Sage.

Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000).Consequences associated with work–to–family conflict: A review and agenda for future research.Journal of Occupational Health Psychology, 5

, 278–308.Ashford, S. J., & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of active feedback seeking.Academy of Management Journal, 34

, 251–280.Ashforth, B. E., Keriner, G. E., & Fugate, M. (2000). All in a day’s work: Boundaries and micro role transitions.The Academy of Management Review, 25

, 472–491.Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art.Journal of Managerial Psychology, 22

, 309–328.Beehr, T. A., Walsh, J. T., & Taber, T. D. (1976). Relationships of stress to individually and organizationally valued states:Higher order needs as a moderator.Journal of Applied Psychology, 61

, 41–47.Beehr, T. A., & Glazer, S. (2001). A cultural perspective of social support in relation to occupational stress. In P. L.Perrewe & D. C. Ganster (Eds.),Research in occupational stress and well being: Exploring theoretical mechanisms and perspectives

(pp. 97–142). New York: Elsevier Science.Brislin, R.W. (1970). Back-translation for cross-cultural research.Journal of Cross-Cultural Psychology, 1

, 185–216.Bu, N., & McKeen, C. A. (2000). Work and family expectations of the future managers and professionals of Canada and China.Journal of Managerial Psychology, 15

,771–794.Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents.Journal of Vocational Behavior,67

, 169–198.Chin, W. W. (2000). Frequently asked questions-partial least squares & PLS-graph. Home page.

Casper, W. J., Eby, L. T., Bordeaux, C., Lockwood, A., &Lambert, D. (2007). A review of research methods in IO/OB work–family research.Journal of Applied Psychology, 92

, 28–43.Chan, H., & Lee, R. P. L. (1995). Hong Kong families: At the crossroads of modernism and traditionalism.Journal of Comparative Family Studies, 26

, 83–99.Choi, G. (2008). Work and family demands and life stress among Chinese employees: The mediating effect of work-family conflict.The International Journal of Human Resource Management, 19

, 878–895.Festinger, L. (1962).A theory of cognitive dissonance

.Stanford, CA: Stanford University Press.Foley, S., Hang-yue, N., & Lui, S. (2005). The effects of work stressors, perceived organizational support, and gender on work-family conflict in Hong Kong.Asia Pacific Journal of Management, 22

, 237–256.Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007). Work and family satisfaction and conflict: A meta–analysis of cross–domain relations.Journal of Applied Psychology, 92

,57–80.Fox, M. L., Dwyer, D. J., & Ganster, D. C. (1993). Effects of stressful job demands and control on physiological and attitudinal outcomes in a hospital setting.The Academy of Management Journal, 36

, 289–318.French, J. R., Caplan, R. D., & Van Harrison, R. (1982).The mechanisms of job stress and strain

. New York: Wiley.Frone, M. R. (2000). Work–family conflict and employee psychiatric disorders: The national comorbidity survey.Journal of Applied Psychology, 85

, 888–895.Fu, C. K., & Shaffer, M. A. (2000). The tug of work and family—direct and indirect domain-specific determinants of work-family conflict.Personal Review, 30

, 502–522.Fu, P. P., Wu, R., Yang, Y., & Ye, J. (2008). Chinese culture and leadership. In J. S. Chhokar, F. C. Brodbeck, & R. J.House (Eds.),Culture and leadership across the world: The GLOBE book of indepth studies of 25 societies

(pp.877–907). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Furukawa, T. A., Kessler, R. C., Slade, T., & Andrews, G.(2003). The performance of the K6 and K10 screening scales for psychological distress in the Australian National Survey of Mental Health and Well-Being.Psychological Medicine, 33

, 357–362.Gillum, J. (2009, February 26). Number of households with kids hits new low. USA Today. Retrieved February 8, 2011,from http://www.usatoday.com

Glaser, D. N., Tatum, C. B., Nebeker, D. M., Sorenson, R. C.,& Aiello, J. R. (1999). Workload and social support: Effects on performance and stress.Human Performance, 12

,155–176.Glaser, K., Agree, E. M., Costenbader, E., Camargo, A.,Trench, B., Natividad, J., & Chuang, Y. (2006). Fertility decline, family structure, and support for older persons in Latin America and Asia.Journal of Aging and Health, 18

,259–291.Glass, J. F., & Finley, A. (2002). Coverage and effectiveness of family–responsive workplace policies.Human Resource Management Review, 12

, 313–337.Grandey, A. A., Cordeiro, B. L., & Michael, J. H. (2007).Work–family supportiveness organizational perceptions:Important for the well-being of male blue-collar hourly workers?Journal of Vocational Behavior, 71

, 460–478.Grant-Vallone, E. J., & Ensher, E. A. (2001). An examination of work and personal life conflict, organizational support,and employee health among international expatriates.International Journal of Intercultural Relations, 25

,261–278.Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles.Academy of Management Review,10

, 76–88.Grzywacz, J. G., & Marks, N. F. (2000). Reconceptualizing the work-family interface: an ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family.Journal of Occupational Health Psychology, 5

,111–126.Gutek, B. A., Searle, S., & Klepa, L. (1991). Rational versus gender role explanations for work-family conflict.Journal of Applied Psychology, 76

, 560–568.Haines, V. A., Hurlbert, J. S., & Zimmer, C. (1991),Occupational stress, social support, and the buffer hypothesis.Work and Occupations, 18

, 212–235.Hammer, L. B., Cullen, J. C., Neal, M. B., Sinclair, R. R., &Shafiro, M. V. (2005). The longitudinal effects of work–family conflict and positive spillover on depressive symptoms among dual-earner couples.Journal of Occupational Health Psychology, 10

, 138–154.Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community,Nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory.Applied Psychology: An International Review, 50

, 337–421.Hofstede, G. (2007). Asian management in the 21st century.ASIA Pacific Journal of Management, 24

, 411–420.Hofstede, G. (2010). Geert Hofstede culture dimensions.Retrieved August 31, 2010 from http://www.geert–hofstede.com/hofstede_dimensions.php

Jahn, W. E., Thompson, C. A., & Kopelman, R. E. (2003).Rationale and construct validity evidence for a measure of perceived organizational family support (POFS): Because purported practices may not reflect reality.Community,Work and Family, 6

, 123−140.Jin, J. F., Ford, M. T., & Chen, C. C. (2013). Asymmetric differences in work-family spillover in North America and China: Results from two heterogeneous samples.Journal of Business Ethics, 113

, 1–14.Kaufmann, G. M., & Beehr, T. A. (1986). Interactions between job stressors and social support: Some counterintuitive results.Journal of Applied Psychology, 71

, 522–526.Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R., Snoek, J. D., &Rosenthal, R. A. (1964).Organizational stress

. New York:Wiley.Karatepe, O. M., & Bekteshi. L. (2008). Antecedents and outcomes of work-family facilitation and family–work facilitation among frontline hotel employees.International Journal of Hospitality Management, 27

, 517–528.Kim, H. S., Sherman, D. K., & Taylor, S. E. (2008). Culture and social support.American Psychologist, 63

, 518–526.King, L. A., Mattimore, L. K., King, D. W., & Adams, G. A.(1995). Family support inventory for workers: A new measure of perceived social support from family members.Journal of Organizational Behavior, 16

, 235–258.Li, J., Lam, K., & Fu, P. P. (2000). Family-oriented collectivism and its effect on firm performance: A comparison between overseas Chinese and foreign firms in China.International Journal of Organizational Analysis, 8

,364–379.Li, Y. X., & Zhao, N. (2009). Structure and measurement of work-family support and its moderation effect.Acta Psychological Sinica, 41

, 863–874[李永鑫, 赵娜. (2009). 工作‒家庭支持的结构与测量及其调节作用.心理学报,

41, 863–874.]Liang, J., & Zhou, F. (2008). Cross-cultural research method.In X. P. Chen, A. Tusi, & J. L. Farsh (Eds.),Empirical methods in organization and management research

(p. 387).Beijng, China: Peking University Press.[梁觉, 周帆. (2008). 跨文化研究的方法. 见 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立 (编),组织与管理研究的实证方法

(p. 387).北京: 北京大学出版社.]Ling, Y. L., & Powell, G. N. (2001). Work-family conflict in contemporary China: Beyond an American-based model.International Journal of Cross Cultural Management, 1

,357–373.Luk, D. M., & Shaffer, M. A. (2005). Work and family domain stressors and support: Within-and cross-domain influences on work-family conflict.Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78

, 489–508.Major, V. S., Klein, K. J., & Ehrhart, M. G. (2002). Work time,work interference with family, and psychological distress.Journal of Applied Psychology, 87

, 427–436.Matthews, R. A., Winkel, D. E., & Wayne, J. H. (2013). A longitudinal examination of role overload and work–family conflict: The mediating role of interdomain transitions.Journal of Organizational Behavior, 35

, 72–91.Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self:implications for cognition, emotion, and motivation.Psychological Review, 98

, 224–253.Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005).Convergence between measures of work-to-family and family-to-work conflict: A meta-analytic examination.Journal of Vocational Behavior, 67

, 215–232.Michailova, S., & Hutchings, K. (2006). National cultural influences on knowledge sharing: A comparison of China and Russia.Journal of Management Studies,43

, 383–405.Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., &Baltes, B. B. (2011). Antecedents of work–family conflict:A meta-analytic review.Journal of Organizational Behavior, 32

, 689–725.Netemeyer, R.G., Boles, J. S., & McMurrian, R. (1996).Development and validation of work–family conflict and family–work conflict scales.Journal of Applied Psychology,81

, 400–410.Parasuraman, S., & Greenhaus, J. H. (2002). Toward reducing some critical gaps in work-family research.Human Resource Management Review, 12

, 299–312.Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics.Academy of Management Journal, 49

,327–340.Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J., & Podsakoff, N. P.(2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology, 88

, 879–903.Ralston, D. A., Holt, D. H., Terpstra, R. H. & Cheng, Y. K.(2008). The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: A study of the United States, Russia, Japan, and China.Journal of International Business Studies, 39

, 8–26.Redding, S. G., Norman, A., & Schlander, A. (1994). The nature of individual attachment to the organization: A review of East Asian variations. In H. C. Triandis, M. D.Dunnette, & L. M. Hough (Eds.),Handbook of industrial and organizational psychology

(Vol 4. pp. 647–688). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.Rothbard, N. P., & Phillips, K. W. (2005). Managing multiple roles: Work–family policies and individuals’ desires for segmentation.Organization Science, 16

, 243–258.Rupert, P. A., Stevanovic, P., & Hunley, H. A. (2009).Work-family conflict and burnout among practicing psychologists.Professional Psychology: Research and Practice, 40

, 54–61.Shaffer, M. A., Harrison, D. A., Gilley K. M., & Luk, D. M.(2001). Struggling for balance amid turbulence on international assignments: Work-family conflict, support and commitment.Journal of Applied Management, 27

,99–121.Spector, P. E., Allen, T. D., Poelmans, S. A. Y., LaPierre, L. M.,Cooper, C. L., O’Driscoll, M., et al. (2007). Cross-national differences in relationships of work demands, job satisfaction, and turnover intentions with work–family conflict.Personnel Psychology, 60

, 805–835.Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models.Sociological Methodology, 13

, 290–312.Stanton, J. M., Weiss, E. W., Santuzzi, A., Kwaitkowske, A.,Singh, S., Kulshrestha, A., & Edmunds, A. (Founders).(n.d.).The StudyResponse Project

. Retrieved November 18,2009, from http://studyresponse.syr.edu/studyresponseThompson, C. A., Jahn, E., & Kopelman, R. E. (2004).Perceived organizational family support: A longitudinal and multilevel analysis.Journal of Managerial Issues, 16

,545−565.Van der Doef, M., & Maes, S. (1999). The Job Demand-Control (-Support) Model and psychological well being: A review of 20 years of empirical research.Work and Stress,13

, 87–114.Wallace, J. E. (2005). Job stress, depression and work–to–family conflict: A test of the strain and buffer hypotheses.Relations Industrielles, 60

, 510–539.Wen, Z. L., Zhang, L., Hou, J. T., & Liu, H. Y. (2004). Testing and application of the mediating effects.Acta Psychologica Sinica, 36

, 614–620.[温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. (2004). 中介效应检验程序及其应用.心理学报, 36

, 614–620.]Wu, W. J., Liu, Y., Lu, H., & Xie, X. X. (2012).The Chinese indigenous psychological capital and career well-being.Acta Psychological Sinica, 44

, 1349–1370.[吴伟炯, 刘毅, 路红, 谢雪贤. (2012). 本土心理资本与职业幸福感的关系.心理学报, 44

, 1349–1370.]Yang, N., Chen, C. C., Choi, J., & Zou, Y. (2000). Sources of work–family conflict: A Sino-U.S. comparison of the effects of work and family demands.Academy of Management Journal, 43

, 113–123.Yang, B. & Zhang, D. (2003). A theoretical comparison of US and Chinese culture and implications for human resource theory and practice.International Journal of Human Resources Development and Management,3

, 338–358.Zhang, M., Li, H., Wei, J., & Yang, B. Y. (2011). Cross-over effects or direct effects? The mechanism linking work-family conflict with outcomes.Acta Psychological Sinica,43

, 573–588.[张勉, 李海, 魏钧, 杨百寅. (2011). 交叉影响还是直接影响?工作-家庭冲突的影响机制.心理学报, 43

, 573–588.]