不对称情绪分享过程中情绪反应自我指向增强效应的初探*

邓 琳 罗品超 王俊芳 方俊聪 郑晓纯 李 悦 郑希付

(华南师范大学心理应用研究中心, 广州 510631)

1 问题提出

观察他人的行为和情绪反应会自动化的感染对方的情绪, 并且引起自己类似的情绪反应(Niedenthal, 2007; Van Baaren, Decety, Dijksterhuis,Van der Leij, &Van Leeuwen, 2009), 如对方悲伤时,自己也会产生悲伤的情绪, 并且对方的悲伤会引发个体对对方的怜悯之情。但是, 在现实人际交往中,我们不可能随时随地的感染对方的情绪, 给予对方共情关注, 因为, 情绪感染和对他人的共情关注会受到人际关系的调节, 如主客体是否熟识(亲密性),年龄个性是否接近(相似性), 是竞争关系还是合作关系(相互依赖性)等因素都会影响共情主体对客体的共情程度。当人际关系有矛盾时, 共情主体会产生较低的共情关注(Hein, Silani, Preuschoff, Batson,& Singer, 2010; Koban, Pourtois, Vocat, & Vuilleumier,2010), 甚至当人际关系处于竞争时, 主体会产生和客体完全相反的情绪和行为反应, 这种主客体之间不对称的情绪和行为反应称之为不对称共情(Yamada, Lamm, & Decety, 2011)。

不对称共情首次由 Aderman和 Unterbergert(1977)提出, 随后得到 Englis, Vaughan和 Lanzetta(1982)等研究者的证实。以往关于人际关系对共情影响的研究主要涉及共情主体和客体的熟识性(Seifritz et al., 2003), 主体对客体的偏好(Singer et al., 2006; Takahashi et al., 2009), 主、客体的合作和竞争关系(Cikara, Botvinick, & Fiske, 2011; Yamada et al., 2011)等, 这些研究虽然发现了人际关系对共情的影响, 证实了不对称共情的存在, 但没有进一步揭示不对称共情的内在机制, 限制了对个体不对称共情调节的进一步研究。尤其在现代生活中, 紧张的人际关系致使个体的不对称共情更加普遍, 个体更加在意自己的得失, 而无视他人的利益, 亲社会行为日益减少。因此, 探究不对称共情的内在机制对于进一步研究如何调节个体的不对称情绪具有重要作用。

根据 Goubert等人(2005)提出的疼痛共情认知模型, 共情的情绪反应可以分为指向自身(selforiented)的反应(如个人悲伤)和指向他人(otheroriented)的反应(如共情关注), 这两种反应在本质上存在差异, 行为结果也不同。指向他人的反应会导致利他行为动机的产生, 如提供帮助、安慰, 而指向自身反应的行为结果是利己的, 产生逃避、退缩等行为, 这是因为当主体产生的情绪情感内投指向自己时, 产生的是个人悲伤, 是以自我为导向的情绪情感反应, 而非共情(de Vignemont & Singer,2006), 因此主体会产生减轻个人悲伤的行为。也就是说, 行为结果的不同和个体情绪反应指向有关。根据 Decety (2006)提出的情绪分享过程两阶段可以对不同情绪反应产生的内在机制做出一定的解释。他认为指向自我的情绪反应在情绪分享的初级阶段就会出现, 是情绪感染的结果, 能自动化地产生和对方相似的情绪; 共情关注则是从原本指向自我的共情成分中分化出的指向他人的高级共情成分, 会使个体产生担心、同情等情绪, 从而促进亲社会行为。综上所述, 情绪分享过程包括无意识的情绪感染和有意识的情绪分享两个阶段, 在情绪感染阶段, 情绪反应是指向自我的, 自我的痛苦和悲哀与他人的痛苦和悲哀具有同质性(de Vignemont& Singer, 2006); 在有意识的情绪分享阶段, 从情绪感染的基础上分化出指向他人的共情关注。总之,在情绪分享过程中, 个体指向自我的情绪反应早于指向他人的情绪反应。

虽然以往研究表明我们会自动化地感染对方的情绪, 产生指向他人的共情关注, 但共情主体对自我和他人关系的内隐评估会无意识的调节我们的情绪感染以及对他人的共情关注, 甚至产生完全不一致的情绪反应。如有研究发现嫉妒对象的成功会激活被试有关痛觉的脑区, 而嫉妒对象的失败则会激活有关奖惩的脑区(Takahashi et al., 2009)。尤其在竞争情境中, 共情主体的不对称共情会更加强烈。一项ERP研究发现在合作状态下, 对方的情绪表情能够引起被试类似的情绪状态; 而在竞争状态下, 对方的笑脸则引起了被试的失望感, 皱眉引起了愉悦感, 产生了完全相反的情绪反应(Yamada et al., 2011)。同样, 一系列的神经影像学研究也证实了当自己同一团队中的人失败时, 我们自身也会痛苦, 而对手痛苦时我们则会有愉悦的体验, 而且这样的愉悦体验会促使我们做出伤害对方的行为(Cikara et al., 2011)。综上所述, 矛盾的人际关系会促使个体自动化地产生不一致的情绪反应, 而且对方的失利不仅不会引起个体产生强烈的共情关注,反而会在自我利益的驱使下降低对他人的共情关注。也就是说, 矛盾的人际关系可能并没有促使个体在有意识的情绪分享阶段分化出强烈指向他人的共情关注。

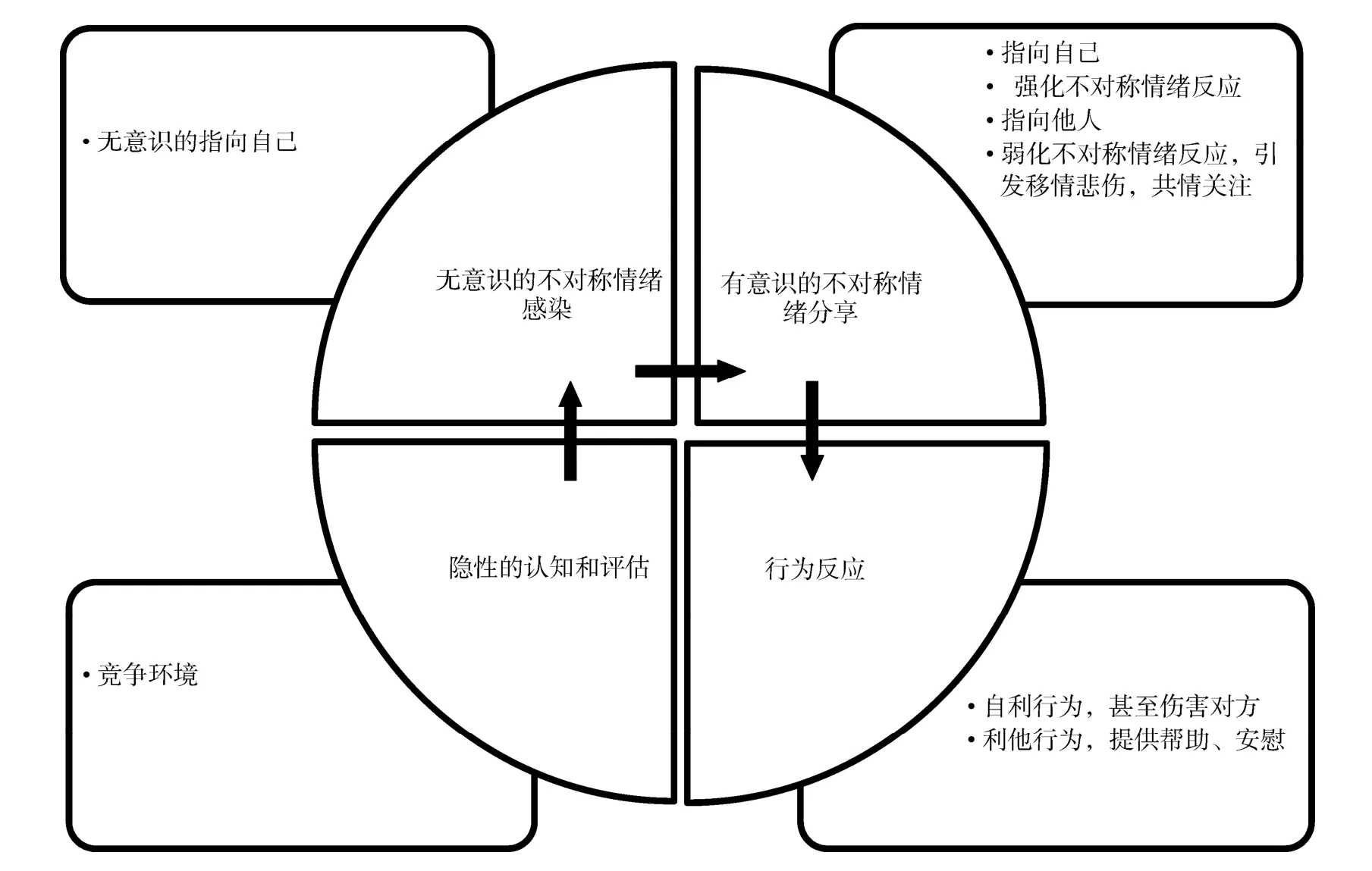

基于以上分析, 本研究在 Decety提出的情绪分享过程两阶段的研究基础上, 提出竞争情境中的不对称情绪分享过程的两阶段模型(图 1)。在竞争情境中, 主客体会出现完全相反的情绪体验。我们研究假设, 不对称情绪分享过程与情绪分享过程一样存在两个阶段, 但在两个阶段上情绪反应指向会有不同的表现。在无意识的不对称情绪感染阶段,当对方愉快和悲伤时, 主体的情绪反应同样首先会无意识的指向自己, 但产生与客体不对称的情绪体验, 对方的愉悦会引起个体的悲伤, 而对方的悲伤则引起个体的愉悦感; 在有意识的不对称情绪分享阶段, 虽然也会从情绪感染的基础上分化出指向他人的共情关注, 但这种情绪反应在竞争情境的影响下将会减弱, 而指向自我的情绪反应将会继续强化,促使产生更强烈的悲伤和愉悦感, 从而促进自利行为。也就是说, 情绪反应自我指向在不对称情绪分享过程中存在增强效应。在有意识的不对称情绪分享阶段, 个体会在不对称情绪感染的基础上分化出更强烈的指向自我的情绪反应, 而弱化指向他人的情绪反应, 促使产生更强烈的不对称共情。因此,本研究的目的是设置竞争情境, 通过检验情绪反应指向在不对称情绪分享过程中的表现, 明确情绪反应自我指向在不对称情绪分享过程中存在增强效应。基于以上分析, 假设如下:(1)情绪反应自动化地指向自我促使个体在竞争情境中感染不对称情绪; (2)在有意识的不对称情绪分享阶段, 持续的自我指向促使个体在情绪感染的基础上分化出更强烈的指向自我的情绪反应, 强化不对称情绪体验,而减弱对他人的共情关注。总之, 探究情绪反应指向在不对称情绪分享过程中的分化, 明确情绪反应自我指向在不对称共情中的增强效应有利于以后对不对称共情的调节研究。

图1 竞争情境中的不对称情绪分享过程的两阶段模型

为了检验以上假设, 本研究沿用 Yamada等人(2011)的扑克情境, 在原有研究设计的基础上单独设置竞争情境。一方面, 如果被试在竞争情境中能够自动化的产生不对称情绪, 则证明了个体会自动化的产生指向自我的情绪反应; 另一方面, 本研究同时在竞争情境中引导个体完成情绪反应指向他人和指向自我的任务, 如果在情绪反应指向他人任务下, 个体仍然产生了不对称共情, 则证明了在有意识的不对称情绪分享阶段会分化出更强烈的指向自我的情绪反应。

本研究用正确率、反应时和自我情绪评估分数作为主要指标反映情绪对认知的影响作用。Levenson (1994)等人认为情绪可以成为认知的组织者, 也可以成为扰乱者。而且许多研究都证实,消极情绪损害记忆成绩、破坏执行功能(Oaksford,Monis, Grainger, Williams, & Mark, 1996)、耗费注意资源(Buodo, Sarb, & Palomba, 2002)。既然负性情绪干扰、破坏认知(Ellis & Ashbook, 1988; Oaksford et al., 1996; Buodo et al., 2002), 积极情绪促进认知(Isen, 2001), 因此反应时可以作为情绪反应的主要指标之一。同时, 为了检验本研究中情绪对反应时的影响, 我们在实验中会用自我情绪评估5点量表来评估被试由竞争对手的情绪表情所引发的愉悦度, 以体现个体的情绪和反应时的关系, 验证本研究中指标设计的有效性。

本研究通过要求被试根据竞争对手的情绪表情(皱眉和笑脸)来判断自己和对方输赢的任务来引导个体的情绪反应分别指向自己和指向他人。竞争对手的情绪表情所引发的情绪程度和反应速度将会有所不同。假设具体如下:在两种情绪反应指向下, 个体均产生不对称情绪体验, 但在情绪程度和认知速度上存在差异。(1)当个体的情绪反应指向自己时, 会分化出更强烈的指向自我的情绪反应, 表现为强化个体的不对称情绪体验, 延迟对对方笑脸的反应, 促进对皱眉的反应; (2)当情绪反应指向他人时, 将会促进共情关注的分化, 表现为弱化不对称情绪体验, 从而延迟对皱眉的反应, 促进对笑脸的反应。

2 实验

2.1 方法

2.1.1 被试

普通大学生34名, 男生11人, 女生23人, 其中有 5名被试的数据由于错误率大于 20%被删除,最终被试为 29人(男生 10人, 女生 19人, 年龄19~23岁,M

=19.69 ±1.03)。所有被试都是右利手,视力或矫正视力正常。实验后依据被试的输赢比例获得报酬。2.1.2 实验设计

实验为2×2的被试内设计。因素一为任务判断情绪指向反应, 包括指向自己和指向他人两个水平;因素二为面孔类型, 包括两个水平, 皱眉和笑脸。被试的任务是在扑克情境中, 根据竞争对手的面孔表情, 判断输赢。指向自己条件下, 要求被试判断自己的输赢, 指向他人条件下, 要求被试判断对方的输赢。

2.1.3 实验材料和仪器设备

采用一台Spirit NeXus-10显示器呈现刺激, 用键盘进行反应。屏幕的分辨率为1440×900, 刷新频率为60 Hz, 呈现的图片是8位位图。实验中作为竞争对手的男性照片由数码相机拍摄, 情绪表情为皱眉和笑脸, 分别拍摄于该男性在打牌中输牌和赢牌的真实情景。皱眉和笑脸的表情最终分别各确定一张作为刺激材料, 由不参与实验的3人选择照片,必须3人一致认同为皱眉和笑脸。在实验前, 由不参与此实验的28人用5级情绪评估量表对照片表情的愉悦程度进行评估(1=非常不愉快, 2=较不愉快, 3=一般, 4=较愉快, 5=非常愉快), 评定结果分别与一般水平3进行单样本t

检验, 结果表明竞争对手的皱眉情绪(M

=2.32 ±0.61)显著低于一般水平,t

(28)=‒5.87,p

< 0.001; 竞争对手的笑脸情绪(M

=3.46 ±0.58)显著高于一般水平,t

(28)=4.26,p

< 0.001。这说明本实验中采用的情绪面孔具有效度。采用Photoshop对面孔进行处理, 像素大小为270×360, 统一亮度和对比度。2.1.4 实验流程

被试进入实验室时, 使被试相信他将和邻房的另一被试同时进行扑克游戏, 任务是依据摄有对方面孔情绪表情的照片来判断输赢, 完成“他的输赢”和“我的输赢”两类游戏任务。如果对方出现笑脸,则表明对方赢了, 自己输了; 对方出现皱眉, 则表明对方输了, 自己赢了。被试的所获报酬将由双方的输赢比例决定。双方在正式游戏前先各自有5元的基本奖励, 实验报酬会随着输赢比例浮动。计分方法分为3个标准:当被试赢的比例在60%以上时,被试将获得 10元, 对方输掉 5元; 比例在 40% ~60%之间时, 双方保持各自 5元; 比例在 40%以下时, 被试将输掉5元, 对方获得10元。并且告知被试错误的反应也会纳入自己输的比例中。为了营造真实的竞争情境, 要求每名被试在实验前分别拍一张皱眉和笑脸的照片, 告知在实验过程中双方都会依据对方的照片进行输赢判断。另外, 为了使被试确信竞争情境的真实性, 强调在实验过程中, 必须听主试的口令, 以确保双方能够同时进行。

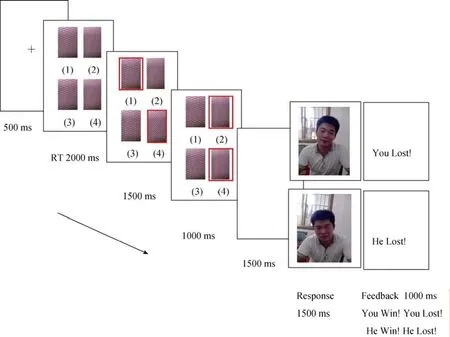

图2 实验流程

实验流程如下(图2):每组实验开始前, 先呈现指导语告诉被试此次实验的任务。共有两种指导语,分别为“他的输赢”和“我的输赢”。被试在明确指导语后按Q键开始本组实验。首先, 在屏幕中央呈现一个注视点“+” 500 ms, 随后一次试验开始, 屏幕中央呈现4张牌, 标有数字1234, 呈现时间为2000 ms, 被试通过数字键 1234选择两张牌, 选牌时间为1500 ms, 如果超过呈现时间2000 ms没有选牌,电脑将自动选牌, 选出的牌会标记红框。随后呈现竞争对手选的两张牌1000 ms, 实为由计算机自动选出。按照程序设计, 计算机选出的牌不会和被试完全相同, 选出的牌也会用红框标出。游戏过程中不会显示牌的数字大小。间隔1500 ms后呈现竞争对手的面孔表情, 被试依据面孔表情进行输赢判断,随后计算机依据不同表情和指向反应出现相应反馈, 包括“You Win! ”, “You Lost! ”和“He Win!”,“ He Lost!”。要求对面孔的反应既快又准, 记录面孔呈现1500 ms之内被试做出的反应, 通过键盘F和J键反应。两类面孔刺激随机呈现, 两类情绪反应指向判断任务被试间平衡。每个处理水平下 20次试验, 每种处理水平正式实验前练习12次, 实验反应试次总计40次。 练习和每类任务结束后, 都会出现界面“Please wait for the result…”和“You Win…He Win…”, 告知被试计算机正在自动计算双方的输赢比例, 被试依据成绩领取报酬。

实验中, 为了测量竞争情境的有效性, 用 5级量表进行整体竞争性情境评估(1=非常不同意, 2= 较不同意, 3=一般, 4=较同意, 5=非常同意)。同样, 为了显示被试在不同情绪反应指向下的愉悦程度, 在每类任务完成后用5级量表进行自我愉悦程度评估(1=非常不愉快, 2=较不愉快, 3 =一般, 4=较愉快, 5=非常愉快)。主要由以下题目组成, 第 1题为整体竞争性情境评估, 第 2和第 3题对应“指向他人”, 第4和第5题对应“指向自己”:在(1)这次实验中, 我的主要目标是赢得比对方多;(2)在这次实验中, 当对方出现笑脸的时候我的愉快程度; (3)在这次实验中, 当对方出现皱眉的时候我的愉快程度; (4)在这次实验中, 当我输的时候我的愉快程度; (5)在这次实验中, 当我赢的时候我的愉快程度。

2.2 结果

对数据进行情绪面孔(笑脸和皱眉)和情绪反应指向(自我指向和他人指向)两因素被试内的重复测量方差分析。

2.2.1 正确率

4种条件下的正确率(每种条件下的正确反应数/每种条件下的总次数)均高于 95%。进一步分析发现, 两种情绪反应指向主效应显著, “自我指向”条件下的正确率显著高于指向他人条件,F

(1, 28) =7.304,p

=0.012; 在“自我指向”条件下, 对竞争对手笑脸的正确反应率显著高于指向他人条件对笑脸的正确反应,F

(1, 28)=6.31,p

=0.018。表明在“自我指向”条件下, 我们投入了更多的注意资源,尤其对于获利的竞争对手。2.2.2 评估分数

对评估情境竞争性的数据进行分析发现, 在回答“在这次实验中, 我的主要目标是赢得比对方多 ”这个题目时, 同一般水平3进行单样本t

检验,竞争性认同度显著高于一般水平,t

(28)=4.53,p

<0.001。同时, 不考虑情绪反应指向, 对情绪表情评估数据进行分析发现, 当对方出现皱眉时, 被试产生了愉悦感(M

=3.78 ±0.90), 显著高于一般水平3,t

(57)=6.57,p

< 0.001; 当对方出现笑脸时,被试产生了悲伤感(M

=2.50 ±1.05), 显著低于一般水平,t

(57)=‒3.64,p

=0.001。表明在实验中主客体之间自动化的出现了不对称的情绪反应, 验证了竞争情境设置的有效性。进一步分析在不同情绪反应指向下的评估分数发现, 在“自我指向”条件下, 个体对对方的笑脸产生了强烈的负性情绪(M

=2.1 ±0.90), 显著低于一般水平,t

(28)=‒5.36,p

< 0.001; 而对对方的皱眉产生了强烈的愉悦情绪(M

=4.14 ±0.79),显著高于一般水平,t

(28)=7.76,p

< 0.001。同样,在“他人指向”条件下, 个体对对方的失利产生了愉悦情绪(M

=3.41 ±0.87), 显著高于一般水平,t

(28)=2.57,p

=0.016; 对对方的获利也产生了负性情绪(M

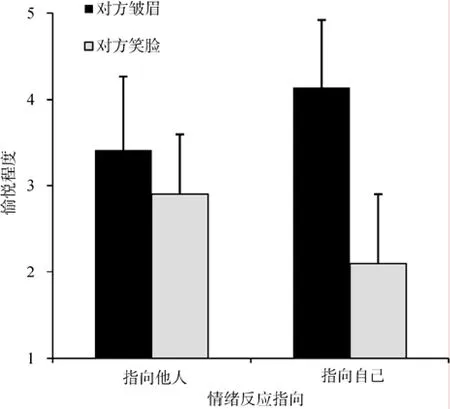

=2.9 ±1.05), 但差异不显著。说明在他人指向和自我指向下个体均产生了不对称情绪,并且个体在“自我指向”条件下所产生的不对称情绪体验更强烈。进一步分析发现, 两种情绪反应指向下, 被试对同种表情的情绪反应程度不同(图 3)。当竞争对手失利时, “自我指向”条件下的愉悦程度显著高于“他人指向”,F

(1, 28)=15.32,p

=0.001。当竞争对手获利时, “自我指向”条件下的愉悦程度显著低于“他人指向”,F

(1, 28)=14.69,p

=0.001。进一步分析发现, 对“自我指向”条件下皱眉和笑脸的愉悦程度之差和“他人指向”条件下的皱眉和笑脸的愉悦程度之差做配对样本t

检验, 发现t

(28)=‒4.384,p

< 0.001, 说明在“自我指向”条件下, 个体对竞争对手的情绪表情更加敏感, 被竞争对手引发的情绪反应波动更大, 而在“他人指向”条件下, 个体对竞争对手的不对称情绪反应有所减弱, 并且当竞争对手皱眉时, 个体的愉悦程度有所降低。实验任务对个体的情绪有调节作用, 这说明判断“他的输赢”和“我的输赢”两类实验任务有效的将个体的情绪反应指向他人和自己。

图3 竞争对手的面部表情在不同条件下所引发的情绪体验强度

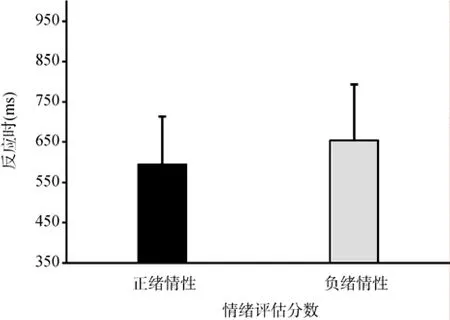

2.2.3 反应时

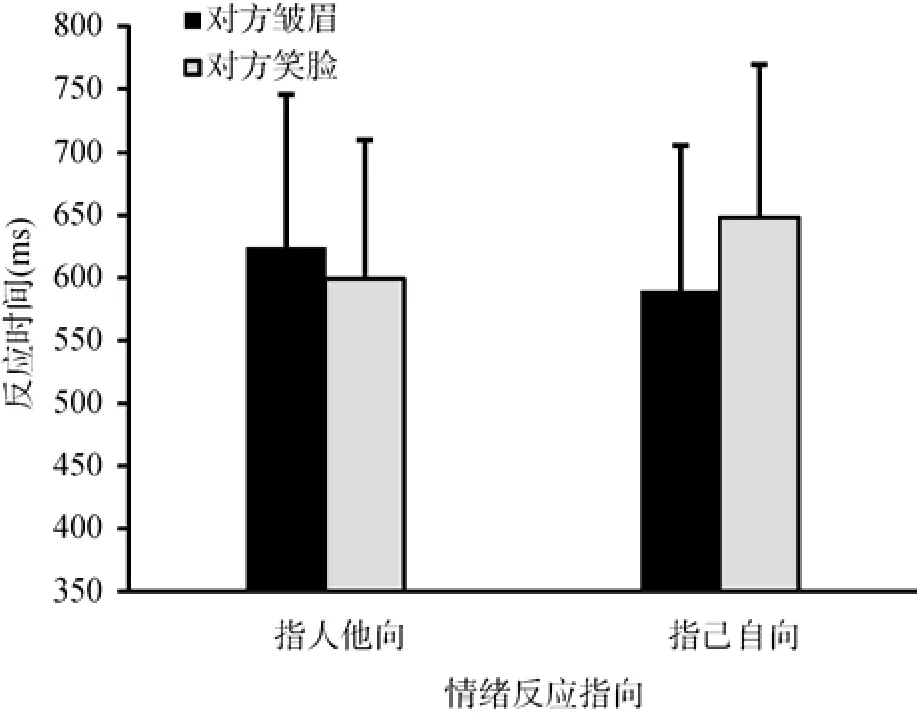

前文表明, 同种表情在不同指向下确实引发了不同的情绪程度, 在此基础上, 对反应时进行分析。将错误的反应时和大于3个标准差的反应时剔除(占总反应试次的 0.3%), 具体结果见图 4。情绪反应指向和表情的交互作用显著,F

(1, 28)=31.50,p

< 0.001。我们对情绪反应指向和情绪表情分别进行分析, 结果发现, “自我指向”条件下, 对竞争对手皱眉的反应时显著快于笑脸的反应时,F

(1, 28) =22.41,p

< 0.001; “他人指向”条件下, 对笑脸的反应时却显著快于皱眉,F

(1, 28)=5.82,p

=0.023。表明不同的指向调节了被试对竞争对手的认知判断速度。进一步对情绪表情进行分析, 竞争对手失利时, “他人指向 “条件下的反应速度慢于“自我指向”,达到边缘显著,F

(1, 28)=3.80,p

=0.061; 当竞争对手获利时, “他人指向”条件下的反应速度显著快于“自我指向”,F

(1, 28)=7.67,p

=0.01, 这表明“他人指向”对竞争对手的情绪表情的认知判断有调节作用, 尤其当对方获利时。对“自我指向”条件下皱眉和笑脸的反应时之差和“他人指向”条件下的皱眉和笑脸的反应时之差做配对样本t

检验, 发现t

(28)=5.61,p

< 0.001,说明在“自我指向”条件下, 较“他人指向”而言, 个体对竞争对手表情的认知判断产生了更大波动, 这和情绪评估分数的分析结果一致。为了估计个体的情绪对反应时的影响, 我们进一步分析了反应时和情绪评估分数的关系, 具体结果见图 5。根据情绪评估分数的设置, 我们以情绪评估分数一般水平3为标准, 高于一般水平3的为正性情绪组, 低于一般水平为负性情绪组, 将两组被试的反应时进行独立样本t

检验, 发现负性情绪组的反应时间显著慢于正性情绪组,t

(70)=‒2.09,p

=0.04, 这说明个体的情绪愉悦程度会调节个体对对方认知判断的反应时间。较低的自我愉悦程度会延迟个体的反应, 较高的自我愉悦程度则会促进个体的反应, 这和以往的研究结果一致, 积极情绪促进认知, 而消极情绪阻碍认知。以上证明了本研究中反应时作为实验指标的有效性。

图4 对竞争对手面部表情的认知判断在不同情绪反应指向下的反应时间

图5 情绪评估分数和反应时的关系

综上所述, 以上结果说明本实验中竞争情境的设置以及实验设计具有合理性。第一, 在不同的情绪反应指向下个体都自动化地产生了不对称共情,表现为对对方的获利产生不愉悦感, 对对方的失利产生愉悦感, 证明了本实验中竞争情境设置的有效性; 第二, 通过情绪评估分数和反应时的结果分析,在“我的输赢”任务中, 个体的不对称共情增强, 而在“他的输赢”任务中, 个体的不对称共情减弱, 说明实验任务的设置能够有效的引导个体的情绪反应指向自我和他人。第三, 通过分析反应时和评估分数的关系, 说明个体的情绪能够影响个体对对方的反应速度, 证明了本研究中反应时指标设计的有效性。

3 讨论

本研究旨在创建有效的竞争情境, 研究“自我指向”和“他人指向”这两种情绪反应指向在个体不对称情绪分享过程中的表现, 结果表明情绪反应自我指向在不对称情绪分享过程中存在增强效应, 表现为在有意识的不对称情绪分享阶段, 持续的自我指向促使分化出更强烈的不对称情绪体验。具体结果如下:第一, 在竞争情境中, 在不同的情绪反应指向下个体都自动化地产生了不对称的情绪反应,表现为对对方的获利产生不愉悦感, 对对方的失利产生愉悦感, 这说明在不对称情绪分享过程中指向自我的情绪反应具有自发性。第二, 虽然情绪反应指向他人能减轻个体对竞争对手获利时所引发的负性情绪和对方失利所引发的愉悦情绪, 但个体仍然存在不对称情绪体验, 说明个体在有意识的不对称情绪分享阶段, 具有更强烈的自我指向, 以至于分化出了更强烈的不对称情绪反应。第三, 个体对获利的竞争对手表现出更强的指向自我的负性情绪。

3.1 情绪反应自我指向在不对称情绪分享过程中的分化

在竞争情境中, 个体自动化地产生了和客体不对称的情绪反应, 说明共情者对环境、自我和他人关系的内隐评估会无意识地调节指向自我的情绪感染, 这和以往的研究结果一致。如有研究发现男性被试对于违背公平的对象接受疼痛刺激时, 疼痛共情相关脑区 (如前脑岛和扣带前回)的激活水平会显著降低, 而有关奖惩的脑区则被激活(Singer et al., 2006)。类似的研究发现母亲观看自己孩子的影片会激活背侧眶额皮层, 尾状核等和认知加工有关的脑区, 而观看其他孩子的影片则没有这种效果(Noriuchi, Kikuchi, & Senoo, 2008)。这说明个体的情绪反应会自动化地指向自我, 具有自发性, 对他人的情绪分享会受到更精细化的神经机制的调节。

本研究进一步发现, 在有意识的不对称情绪分享阶段会分化出更强烈的指向自我的情绪反应, 实验结果和前期假设一致。我们通过判断“他人输赢”的任务有意识的引导个体的情绪反应指向他人, 虽然弱化了个体的不对称情绪, 但个体的情绪评估分数和竞争对手的情绪表情不对称, 说明个体仍然产生了指向自我的不对称情绪反应, 也就是说, 在有意识的不对称情绪分享阶段并没有分化出更强烈的指向他人的共情关注, 而是情绪反应继续指向自我, 以致减弱了对他人的共情关注。而以往的研究者则认为在有意识的情绪分享过程中, 个体会分化出指向他人的情绪反应, 产生共情关注, 促进个体的亲社会行为。

综上所述, 个体的不对称情绪分享过程包括无意识的不对称情绪感染和有意识的不对称情绪分享两个阶段, 在竞争情境中, 个体会自动化地感染不对称的情绪体验, 自发的产生指向自我的情绪反应, 并且, 在有意识的不对称情绪分享阶段, 情绪反应继续指向自我, 致使不对称的情绪体验继续强化, 从而减弱对对方情绪和情感的分享。

3.2 有意识的情绪反应自我指向能够强化不对称情绪体验

本研究发现, 在有意识的“自我指向”任务下,与“他人指向”相比, 个体会投入更多的注意资源,竞争对手的表情能引发个体更强烈的情绪波动, 尤其对对方的笑脸(获利)更加敏感。具体表现如下:第一, 个体在情绪反应指向自我时的正确率显著高于指向他人, 尤其表现在对于获利的竞争对手。说明个体更加在自己的得失, 尤其对获利的竞争对手获利投入了更多的认知资源。第二, 在情绪反应指向自我时, 个体对对方的情绪表情所引发的反应时和愉悦评估分数差异均显著大于指向他人, 说明个体将情绪反应指向自我能够强化不对称情绪反应,引起个体更大的情绪波动。尤其获利的竞争对手能引起个体更强烈的不愉悦情绪, 认知判断速度达到最低。这可能是因为在竞争情境中, 个体具有更清晰的自我意义, 会在有意识的不对称情绪分享阶段分化出更多的指向自我的情绪反应, 因此会使个体的情绪更容易受到竞争对手的影响, 尤其当对方获利时, 个体能体验到更强烈的负性情绪。另外, 从生物进化论的角度来看, 个体对威胁自己存在的信号更加敏感, 而获利的竞争对手无疑就成为了最威胁自己存在的警示信号, 则更容易引起个体的注意。

综上所述, 在不对称情绪分享过程中, 一方面,个体会分化出更强烈的指向自我的情绪反应; 另一方面, 有意识的“自我指向”任务促使个体产生了更强烈的不对称情绪体验, 以上说明在不对称情绪分享过程中, 情绪反应自我指向的分化是强化不对称情绪体验的重要因素。

因此, 在竞争激烈的现代生活中, 如果个体投入更多的资源在自己的利益得失上, 则更容易产生强烈的不对称情绪体验, 对他人缺乏同情心, 甚至报复对方。那么, 如何在竞争环境中调节个体对自身利益的关注程度, 减弱不对称情绪就显得尤为重要。以往研究表明, 共情是他人指向的一种情绪情感过程(Decety & Jackson, 2004; Decety & Lamm,2006), 对他人情绪的分享能形成人与人之间的情感连接, 形成人际合作(Stephan & Finlay, 1999),其中对于他人的共情关注是利他动机的源泉, 能够促进亲社会行为的产生(Batson, 2010; 黄翯青, 高彦捷, 2010)。并且, 本研究也发现, 将情绪反应指向他人, 能够引发个体对他人的失利产生更强烈的共情关注, 而弱化个体的不对称情绪体验。类似的研究也发现将自己投射到让人不愉快的情境中将导致很高的个人悲伤和很低的共情关注, 会诱发更强烈的恐惧和不愉快的情绪, 诱发杏仁核更强烈的激活, 而想象他人的情绪和行为反应则将产生很高的共情关注和较低的个人悲伤(Lamm, Batson, &Decety, 2007)。因此, 调节指向他人的共情关注, 不仅能促进人们的亲社会行为, 而且对于弱化个体的不对称情绪体验同样具有重要作用。

综上所述, 本研究通过设置竞争情境, 表明情绪反应自我指向在不对称情绪分享过程中存在增强效应, 对不对称共情具有强化作用。在不对称情绪分享过程中, 个体会自动化的感染不对称情绪,并自, 在有意识的不对称情绪分享阶段, 会分化出更强烈的指向自我的情绪反应, 而弱化指向他人的共情关注。本研究是对不对称共情内在机制的初步探索, 同时存在以下几个问题:本研究的考察指标限于行为数据, 不能清楚的区分不对称情绪感染和有意识的不对称情绪分享两个阶段, 这两个阶段是同时性还是继发性还有待进一步证实。在竞争情境中, 个体会产生更强烈的指向自我的情绪反应, 这主要是来源于不对称的情绪感染还是有意识的不对称情绪分享阶段也有待确认, 这些问题可以尝试采用事件相关电位和脑成像等技术手段研究其实时变化过程, 揭示其内在神经机制, 有利于对不对称共情调节的进一步研究和应用。

Aderman, D., & Unterberger, G. L. (1977). Contrast empathy and observer modeling behavior.Journal of Personality, 45

,267–280.Batson, C. D. (2010). Empathy-induced altruistic motivation.InProsocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature

(pp. 15–34). Washington, DC, US:American Psychological Association.Buodo, G., Sarlo, M., & Palomba, D. (2002). Attentional resources measured by reaction times highlight differences within pleasant and unpleasant, high arousing stimuli.Motivation and Emotion, 26

, 123–138.Cikara, M., Botvinick, M. M., & Fiske, S. T. (2011). Us versus them: Social identity shapes neural responses to intergroup competition and harm.Psychological Science, 22

, doi:10.1177/0956797610397667Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy.Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3

, 71–100.Decety, J. (2006). Human empathy.Japanese Journal of Neuropsychology, 22

, 11–33.Decety, J., & Lamm, C. (2006). Human empathy through the lens of social neuroscience.The Scientific World Journal, 6

,1146–1163.de Vignemont F., & Singer, T. (2006). The empathic brain:How, when and why?Trends in Cognitive Sciences, 10

,435–441.Ellis, H. A., & Ashbrook, P. W. (1988). Resource allocation model of the effects of depressed mood states on memory.In: K. Fielder, & J. Forgas (Eds.),Affect, cognition, and social behavior

(pp. 25–43). Lewison, NY: Hogrefe.Englis, B. G., Vaughan, E. B., & Lanzetta, J. T. (1982).Conditioning of counter-empathic emotional responses.Journal of Experimental SocialPsychology, 18

, 375–391.Goubert, L., Craig, K. D., Vervoort, T., Morley, S., Sullivan,M. J. L., de C Williams, A. C., …Crombez, G. (2005).Facing others in pain: The effects of empathy.Pain, 118

,285–288.Hein, G., Silani, G., Preuschoff, K., Batson, C. D., & Singer, T.(2010). Neural responses to ingroup and outgroup members’ suffering predict individual differences in costly helping.Neuron, 68

, 149–160.Huang, H. Q., & Su, Y. J. (2010). Interaction between the cognitive and emotional components of empathy.Journal of Southwest University (Social Sciences Edition), 36

(6), 13–19.[黄翯青, 高彦捷. (2010). 共情中的认知调节和情绪分享过程及其关系.西南大学学报(社会科学版), 36

(6), 13–19.]Isen, A. M. (2001). An Influence of positive affect on decision making in complex situations: Theoretical issues with practical implications.Journal of Consumer Psychology,11

(2), 75–85.Koban, L., Pourtois, G., Vocat, R., & Vuilleumier, P. (2010).When your errors make me lose or win: Event-related potentials to observed errors of cooperators and competitors.Social Neuroscience, 5

, 360–374.Lamm, C., Batson, C. D., & Decety, J. (2007). The neural substrate of human empathy: Effects of perspective-taking and cognitive appraisal.Journal of Cognitive Neuroscience,19

, 42–58.Levenson, R. W. (1994). Human emotion: A functional view.In P. Ekman & R. J. Davidson (Eds.),The nature of emotion: Fundamental questions

(pp. 123–126). New York:Oxford University Press.Niedenthal, P. M. (2007). Embodying emotion.Science, 316

,1002–1005.Noriuchi, M., Kikuchi, Y., & Senoo, A. (2008). The functional neuroanatomy of maternal love: Mother’s response to infant’s attachment behaviors.Biological Psychiatry,63

,415–423.Oaksford, M., Morris, F., Grainger, B., Williams, J., & Mark,G. (1996). Mood, reasoning, and central executive processes.Journal of Experimental Psychology

:Learning,Memory, & Cognition, 22

, 476–492.Seifritz, E., Esposito, F., Neuhoff, J. G., Lüthi, A., Mustovic,H., Dammann, G., … Di Salle, F. (2003). Differential sex-independent amygdala response to infant crying and laughing in parents versus nonparents.Biological Psychiatry, 54

, 1367–1375.Singer, T., Seymour, B., O’Doherty, J. P., Stephan, K. E.,Dolan, R. D., & Frith, C. D. (2006). Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others.Nature, 439

, 466–469.Stephan, W. G., & Finlay, F. (1999). The role of empathy in improving intergroup relations.Journal of Social Issues, 55

,729–743.

Takahashi, H., Kato, M., Matsuura, M., Mobbs, D., Suhara, T.,& Okubo, Y. (2009). When your gain is my pain and your pain is my gain: Neural correlates of envy and schadenfreude.Science, 323

, 937–939.Van Baaren, R. B., Decety, J., Dijksterhuis, A., Van der Leij,A., & Van Leeuwen, M. L. (2009). Being imitated:Consequences of nonconsciously showing empathy. In J.Decety & W. Ickes (Eds.),The socialneuroscience of empathy

(pp. 31–42).Cambridge: MIT Press.Yamada, M., Lamm, C., & Decety, J. (2011). Pleasing frowns,disappointing smiles: An ERP investigation of counterempathy.Emotion, 11

(6), 1336–1345.