地理复习过程中知识“碎片化”处理策略

于吉海

(张掖市第二中学, 甘肃 张掖 734000)

地理复习过程中知识“碎片化”处理策略

于吉海

(张掖市第二中学, 甘肃 张掖 734000)

知识碎片化,是指学生在学习的过程中,获得的知识没有完整的知识框架和完善的知识系统,知识学习变得零散、无序,甚至出现缺乏关联性的现象。在课堂教学中,如何让学生将碎片化的知识,根据问题或材料的需要进行加工整理,与原有的知识体系相互整合,形成新的个人化知识体系,是高效课堂研究的重要组成部分。

一、学生学科思维的“碎片化”

建构主义认为,学生不能单纯地通过教师的讲授而获取知识,自己必须在真实情境里,通过自主学习、合作学习和研究性学习,主动建构知识。所谓真实的情境可不像书本上讲的那样简单明了,它包含了太多复杂的信息,一切都是糅合在一起的,一切都是模糊不清的。学生必须自己去挖掘探索有用的信息,教师只能充当促进者和帮助者的角色,要“导而不教”。在可控的学习时间内,提高学生学习的灵活度,有利于学生学科思维的培养。

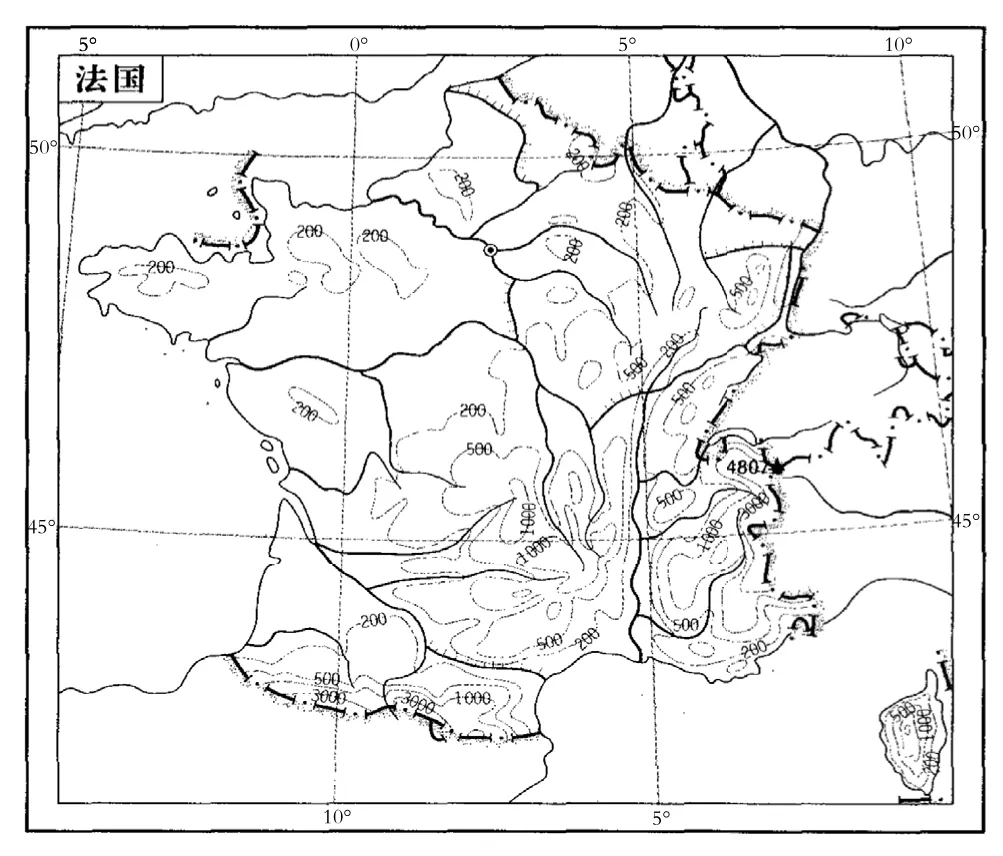

典型试题一

读法国等高线地形略图,回答下列问题。

1.描述法国的地形特征。

2.分别说明法国北部与南部河流水文特征的不同,并简述其原因。

参考答案

1.法国的地形特征:地势东南高、西北低;西部北部以丘陵平原为主;东部南部以山地高原为主。

2.北部:水文特征:①河流径流季节变化小。②河流水流平缓,有利于航运。原因:①北部属温带海洋气候,各月降水较均匀,径流季节变化小。②地形平坦,水流缓慢。

南部:水文特征:①河流径流季节变化大,冬季为丰水期、夏季为枯水期。②流速较快,落差较大,水能丰富。原因:①南部为地中海气候,雨热不同期(或冬季降水多,夏季降水少)。②南部以高原、高山为主,地势高差大,水能丰富。

学生表述中的问题

学生在题目1中,对地形和地势的概念混淆,不能够准确地、完整地描述南北地形的分布和地势的高低分布。题目2中,学生对河流的水文特征问题表现为:语言描述混乱;出现知识性表述错误,知识表述脉络不清楚,语言表述不具体;概念化现象严重,不能够在比较中得出结论等等。

问题会诊:在地理知识的学习过程中,如何学会阅读地图、学会从地图中提取有用的知识信息是题目解答的关键所在。在本题目的阅读中,学生要学会观察地图中提供的纬度位置、经度位置、等高线分布、河流流向等信息,让材料中的信息和教材知识产生联系和反馈,让自己的知识积淀与学科思维进行接轨印证。比如:看到等高线的疏密状况,能够判断地表形态的分布;看到河流的流向能够判读地势的高低起伏或倾斜方向;观察到纬度位置的分布,进行气候类型图表的判读,进而能分析气候和地形对河流水文特征的影响。

解决措施:在教学过程中,要让学生清楚,学习知识是为了能够运用所学的地理知识解释日常生活中遇到的各种自然现象;或者是能够通过知识学习,培养在限定时间内独立解决问题的能力。在进行题目解答时,一定要学会阅读材料,通过材料提供的信息和学科知识产生联系,以学科角度思考问题,透过现象,寻找学科知识的“痕迹”,从学科原理或规律中寻找题目解答的“蛛丝马迹”,学会用“专业术语”“科学语言”或“关键词”解答问题。

二、学生地理事物阐述的“碎片化”

在复习过程中发现,一旦遇到描述地理事物形成过程的题目,学生往往得分比较低。原因是不能够正确表述事物的现象,不能够准确描述和解释事物的特征;不能够把握事物的本质和规律,并做出正确的阐释;不能够辩证地、历史地考察事物,并对事物进行科学的描述与阐释。

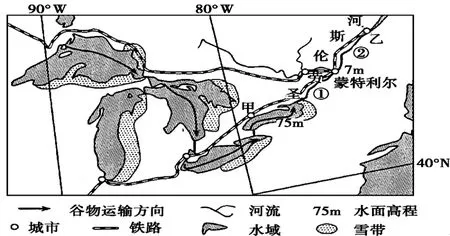

典型试题二

大湖效应指的是冷空气遇到大面积未结冰的水面(通常是湖泊)从中得到水蒸汽和热能,然后在向风的湖岸形成降水的现象,通常是以雪的形式出现。读世界某区域示意图,完成下列问题。

简述“雪带”(降雪量明显多于周边地区)分布的特点,并解释原因。

参考答案

分布在湖的东、南岸。五大湖区冬季多西风和西北风;冷气团经过湖面时,受海陆热力性质差异的影响,冬季湖面温度比陆地高,对空气起增温增湿的作用,冷空气经过湖面后,空气性质变性为暖空气,暖空气遇到湖岸边的冷空气向上爬升,水汽凝结形成降雪,出现雪带。

学生表述中的问题

在题目解答中,学生不能够完整的表述地理事物的形成过程,也就是冷空气经过湖面时,下垫面对空气物理性质和化学性质的改变或影响,没有过程表述,只有结论表达,甚至根本不清楚题目所提问题是什么;或者理解不了问题的具体含义。

问题会诊:材料中给出了“大湖效应”的具体解释和形成过程,属于新材料、新背景的创设,背景知识的专业性比较强,学生没有相关的知识储备对新材料产生畏惧心理,导致心理和行为紧张,没有将材料信息与所提问题产生联系,不能够对材料知识进行合理的转述。

解决措施:对地理事物或现象的形成过程进行表述是地理学习过程中需要培养的一项重要能力。学生在学习过程中,只注意结论的记忆和表述,没有理解知识的形成过程。对知识学习“生搬硬套”,不会“灵活运用”,更没有形成“知识迁移”的能力。因此,在日常教学中,要教给学生分析问题的方法。同一原理,通过不同的题目让学生进行分析和表述,在知识重复的过程中,学会“举一反三”,能够熟练解释地理事物的形成过程,对知识进行延伸和拓展。

三、学生语言表述过程中的“碎片化”

在地理学习中,教师为培养学生的实际能力,对知识进行重组和创新,通过设置新材料、新背景和陌生材料与“微观地图”,对学生进行知识考查。在提供丰富信息资源的过程中,对学生的阅读能力和语言运用水平提出了更高的要求。由于学生缺乏学习经验、协作技巧和信息转化素养,往往像无头苍蝇一样寻找了半天、讨论了半天,得到的依然是一堆碎片知识。需要通过科学训练才能培养学生科学思维,形成对碎片知识整合的能力。

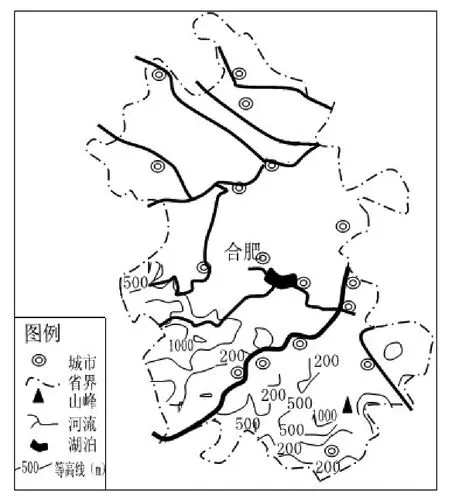

典型试题三

读安徽省等高线地形图,回答下列问题。

分析流水作用在皖南和皖北地区的主要差异及其产生的主要地貌类型,并说出原因。

参考答案

皖南地区等高线分布密集,地形以低山丘陵为主,地势起伏大,河流流速快,流水作用以侵蚀、搬运作用为主,形成沟谷等流水侵蚀地貌。

皖北地区等高线分布稀疏,地形以平原为主,河流流速慢,流水作用以堆积作用为主,形成冲积平原等流水沉积地貌。

学生表述中的问题

学生在本题目的解答中,表现出的问题是:没有理解题目的中心词是哪一个;对流水的作用表述不清楚;语言表述逻辑不清楚;知识描述不能够体现学科特点;知识内容判读出现错误;知识解释的前因后果没有必然的联系;知识堆砌现象普遍。

问题会诊:在本题目的解答中,学生的问题主要是教材内容不熟悉,知识表述出现混乱;对一些重要的地理分界线的意义理解不清楚;在语言表述中出现层次不分明、主次顺序颠倒、口语化现象普遍、不能够熟练使用学科语言等现象。

解决措施:随着现代信息技术的发展,学生纸质阅读数量减少,学生的阅读能力降低,语言表达能力下降。因此,在课堂中,要进行“问题设置”鼓励学生进行语言表述;开展“课前5分钟”语言表达活动等对学生进行语言表达训练。对学生语言表述进行精心指导,培养学生的细心品质;对学生专业知识表述的前后顺序进行细化,培养其语言转述的严谨性;规范学生专业术语的使用,培养其学科思维的缜密性。