现代汉语“NP1的NP2”结构内部语义关系及其句法核心

姚小烈

(铜陵学院 文学与艺术传媒学院,安徽 铜陵 244000)

“NP1的NP2”结构是现代汉语中一种常见的短语结构类型,汉语语法学界对这一结构的内部语义关系展开了广泛的讨论,取得了丰硕的成果,大多数学者主张将这一结构的内部语义关系分析为表领有和表属性两类。但仍有部分问题有待深入分析。如“王刚的主席”这类结构虽然具有表领有的形式,却并不能真正表示领有关系,造成该结构形义对应的失称。本文以此作为切入点,分三方面对现代汉语“NP1的NP2”结构内部语义关系及其句法核心展开讨论。

一、“NP1+的+NP2”结构的内部语义关系

“NP1的NP2”结构是现代汉语中一种常见的短语结构类型,“的”字前后是可以是名词、代词或其他名词性成分,如:

(1)a.老虎的牙齿 弟弟的书包 椅子的靠背

b.木头的房子 塑料的拖鞋 红木的家具

c.王刚的主席 张三的原告 王芳的领班

d.诗人的气质 钢铁的意志 宰相的肚量黄国营(1982)对NP1与NP2之间的语义关系做了比较全面的分析,他认为这二者之间有语义关系有十种:领属、属性、材料、比喻、同一、相关、成数、举例、施事、受事。[1]目前大多数学者主张把“NP1+的+NP2”的内部语义关系分为领属和属性两大类。袁毓林(1995)认为:“NP1+的+NP2作为一种句法形式,除了有低层次的语义格关系外,还有高层次的语法格式意义:(一)表示领属关系,如:‘小刘的词典/公社的土地’等;(二)表示属性关系,如:‘红木的家具/塑料的拖鞋’等。”[2]

文贞惠(1996)把“NP1+的+NP2”的内部语义关系分为“领有”与“属性”两大类,并作出了这样的论述:

所谓领有关系,主要指表示“限制性”语法意义的,就是对中心语所代表的事物加以限制和分类,把它们的外延范围缩小;所谓属性关系,主要指表示“描写性”的语法意义,就是说对中心语所表示的事物加以描写和说明。这有两种情况:如果是带有“限制性”语法意义的,则会使它们的内涵加深,外延缩小;如果是“非限制性”语法意义的,则不是丰富内涵,而是揭示内涵。[3]

那么该如何区分领有关系和属性关系?语义标准往往是仁者见仁智者见智,我们需要一个具有可操作性的形式标准。吕叔湘(1962)以“N1的N2”能否改为“N1有N2”作为区分标准,能转换的是领属结构,不能转换的是非领属结构。[4]例如“弟弟的书包”可以转换为“弟弟有书包”,“弟弟”与“书包”之间是领属与被领属的关系;而“红木的家具”则不能转换为“红木有家具”,“红木”与“家具”之间是非领属关系。

但是领有与属性并非截然对立的,“NP1+的+NP2”的内部语义关系有的是领有关系,有的是属性关系,而有的则同时兼有这两种关系。如“诗人的气质”可以理解为“诗人具有的气质”,“诗人”与“气质”之间是领属关系;也可以理解为“像诗人一般的气质”,“诗人”与“气质”之间是属性关系。袁毓林(1995)[2]就此提出了谓词隐含的观点。他认为NP1与NP2之间具有某种述谓关系(predicative relation),而表示这种及物性关系(transitivity relation)的谓词却没有出现。但是通过这两个名词性成分的语义连接(connection),可以激活这个谓词,在一定的语境中,这个隐含的谓词还可以复原。例如:

(2)NP1+的+NP2→NP1+VØ+的+NP2

红木的家具→红木(制造)的家具

弟弟的书包→弟弟(拥有)的书包

绍兴的黄酒→绍兴(出产)的黄酒

今天的报纸→今天(送来)的报纸

当所激活的隐含谓词的意义同一时,则该结构是单义的;而当被激活的谓词不同一时,就可能形成歧义。例如:

(3)木头的房子→木头(做)的房子木头(制作)的房子

鲁迅的小说→鲁迅(写作)的小说鲁迅(收藏)的小说

“做”与“制作”意义同一,因而“木头的房子”意义单一;而“写作”与“收藏”意义不同一,因而“鲁迅的小说”就形成了歧义。其他再如:

(4)a.他的老师教得好。

b.他的老师当得好。

(4)a中,“他”对“老师”加以限制,表示一般的领属关系,但(4)b中,“他的老师”不是指他的老师,而是说“他当老师”这件事。梅广(1978)[5]认为,例(4)b应源自(5)a,先经过动词删略得到(5)b,再经过“的”字插入而得到(5)c:

(5)a.他当老师当得好 (深层结构)

b.他老师当得好 (删除第一个动词“当”)

c.他的老师当得好 (插入“的”字)

NP1“他”本是主语,NP2“老师”是宾语,经过若干变换手续后NP1变成了NP2的定语,“他的老师”在表面上具有领有结构的句法,却没有领有结构的语义。但是“他的老师”如果不经过这样的变换,而是以名词短语直接置入句中,则只具有一般的领有意义。

赵元任(1979)[6]将这些特殊的“NP1+的+NP2”结构归入领属结构,他指出:“领属性的‘的’一个特殊用法是表示一个人在某一事件中的作用,如‘这儿我的东’(=我做东)。当一个表面上的领属性的修饰语实际上代表动作的对象的时候,管它叫‘领格宾语’”。朱德熙(1982)[7]则将其归入“准定语”,认为其结构形式虽然是表示领有关系的,但实际语义“张三的”“李四的”“他的”“你的”都不表示领有关系。陆俭明(1985)[8]也持相似观点。他认为“今天是王刚的主席”中“王刚的主席”相当于“王刚当主席”,不是偏正结构;而在“王刚的主席是合法的”中“王刚的主席”是偏正结构,但“主席”只表示职务,并不转指人。

根据“NP1+的+NP2”结构的内部语义关系,我们可以将其大致分为三类:

1.领有关系,如“我的书”;

2.属性关系,如“木头的房子”;

3.伪领属关系,如“王刚的主席”

二、“NP1+的+NP2”结构的句法核心

“核心”这个术语在语言学的研究中有很长的历史。布龙菲尔德(1980)[9]为了沟通句法结构的内部结构关系与外部整体功能之间的联系,将句法结构分成向心结构和离心结构:某一句法结构中如果有与整体功能相同的直接成分便是向心结构,而向心结构里与整体功能相同的直接成分叫核心(head),没有与整体功能相同的直接成分的便是离心结构。向心结构理论自诞生之日起直至今天在一定程度上起着非常重要的理论指导意义。但是同时这一理论又存在着先天的理论不足。比如当我们运用语法功能的标准来分析“木头房子”这类结构时,就会遇到这样的困难:“木头”和“房子”都是名词,“木头房子”的整体类别也同样是名词性的,自然就应该是向心结构。而按照“形类等同”标准,这类“NP1+NP2”只能解释为双核心。

在分析“NP1+的+NP2”结构时我们也常面临着类似的困惑,如:

(6)a.这是谁的书?→这是我的书。这是我的。这是书。

b.你住什么样的房子?→我住木头的房子。我住木头的。我住房子。

c.今天谁的主席?→今天王刚的主席。今天王刚的。今天主席。

“NP1+的+NP2”结构的核心究竟是“NP1+的”还是 NP2?“NP1+的+NP2”结构是不是双核心?为什么可以用NP2代指表领有、属性关系的“NP1+的+NP2”,却不可以用NP2代指具有伪领属关系的“NP1+的+NP2”结构?

朱德熙先生(1984)[10]对这一语法现象进行了探讨。他对布龙菲尔德的向心结构理论进行了修订,认为向心结构和它的核心在语法上要功能相同,在语义上要受到相同的语义选择限制。据此标准,他认为“木头房子”的核心是“房子”,是单核心结构;“木头的房子”的核心是“木头的”、“房子”,是双核心结构。原因就在于“木头的”、“房子”与“木头的房子”语法功能相同,而且受到相同的语义选择限制。例如:

(7)a.住木头房子→⋆住木头→住房子

b.住木头的房子→住木头的→住房子

使用双重标准,自然难以得出前后一致、可以推而广之的结论。朱德熙认定中心语采用句法、语义双重标准,也未能跳出双重标准的怪圈。在NP2为有价名词时,就无法用“NP1+的”来称代“NP1+的+NP2”,如在“塑料的弹性”“爷爷的脾气”中,“弹性”和“脾气”都是一价名词,“塑料的”和“爷爷的”就不能用来称代“塑料的弹性”和“爷爷的脾气”,就无法按朱德熙的想法解释为双核心。(吴长安,2006)[11]

认定中心语,只能使用单一标准。如果指句法结构的,就得用语法功能标准,如是指语义的,那就得用语义标准。使用语法功能标准,所认定的就是句法中心语;使用语义标准,所认定的就是语义中心语。句法中心语和语义中心语可以为同一句法成分。这种情况主要存在于以实义语类为中心语的句法结构中,如NP、VP、AP等等;句法中心语和语义中心语也可能不一致,为不同句法成分。这种情况主要存在于以功能语类为中心语的句法结构中,如DP、CP、PP、IP等等。句法中心语本身缺乏“描写性内容”,只能传递(passing on)其补足语的描写性内容。如在“that John hit the ball”中,VP“hit the ball”描述的是“打球”这个活动,IP“John hit the ball”描述的还是“打球”这个活动,而CP“that John hit the ball”仍然是描述“打球”这个活动,功能范畴I、C、D等都只是起着“传递”描写性内容的作用。[12]司富珍(2006)[13]以“一纸两面”的比喻来说明这二者的关系,认为句法中心语和语义中心语属于不同的平面,朱德熙的“双核心”说则是将属于两面的东西放到了一个平面上来看得出的结论,没能将句法和语义剥离开来。如果从生成语法的视角看这一问题,结论就更加清楚:双核心结构根本不存在。目前生成语法主流观点认为,所有句法结构都是向心结构,都起始于中心语,中心语决定了它的最大投射的语法特性,而每个句法结构有且只有一个中心语,中心语具有“唯一性”。

我们认为,在“NP1+的+NP2”结构中,NP2是它的语义中心语,“的”是它的句法中心语,整个结构具有[+N]的语类特征是由句法中心语“的”的语类特征所决定的,而并非NP2。“的”字前后,还可能是AP、VP等成分,如“这本书的出版”,因而NP2与“NP1+的+NP2”语类特征相同应该是一种偶然的巧合。

三、标句词短语“NP1+的+NP2”结构

根据袁毓林(1995)[2]的观点,“NP1+的+NP2”结构中的NP1与NP2之间具有某种述谓关系,而表示这种关系的谓词却没有出现。如在“红木的家具”中,“红木”与“家具”之间就具有某种语义连接,表示“家具”是用“红木”制造的。二者之间的关系我们可以表示为:

(8)红木+v+家具

也就是说,在“红木的家具”中,“红木”与“家具”原本是一个完整的小句,只不过表示二者之间语义关系的“v”并未出现,它是一个隐性的谓词,我们称其为“空动词”(empty verb)。空动词具有下列特征:

1.没有语音内容

2. 具有[-N,+V]的语类特征

我们可以激活这个空动词,至于在激活过程中,将其还原为什么具体的词语并不重要,它所表示的NP1与NP2之间的关系是确定不变的。上例中我们可以还原为“红木制造家具”“红木制作家具”“红木打造家具”等等,它们所表达的语义是一致的,即“家具”是用“红木”制造的,“红木”表示“家具”所具有的属性。“红木”与“家具”都是这个抽象的空动词的论元。“红木的家具”的D-结构是:

(9)红木v家具的

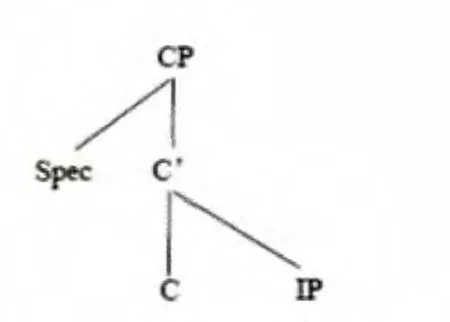

“的”在这里是一个标句词(Complementizer;C)。标句词是一个比较特殊的功能语类,指某些分句的引导词。最早是由Rosenbaum(1967)提出来的,而Bresnan(1970)确立了标句词的重要地位,她认为COMP和S可以共同组成一个更大的她称之为S-bar的小句单位(转引自司富珍,2002)。[14]Chomsky(1981)[15]则进一步提升了标句词作为补语化成分的重要地位。而以标句词为中心语则构成标句词短语,标句词决定这一短语的语法特性。标句词短语的结构可以概括为:

(10)

标句词短语一般可以出现在动词或形容词的补语(complement)位置,也可以充当句子的主语,具有[+N]的语类特征。如:

1.I thought[that[he couldn't come]].

2.[Whether[he is satisfied with the result]]is still unknown yet.

汉语中也有类似的标句词。刘丹青认为汉语“说道”“想道”“解释道”等中的“道”接近标句词。有些学者认为汉语中的“说”有时也起到了标句词的作用。[16]我们认为,“NP1+的+NP2”结构可以是一个CP,其中心语是标句词“的”。标句词“的”没有描写性的内容,只有语法功能特征(grammatical features)。根据“投射原则”(Projection Principle,PP),“的”的词汇特征(lexical features)决定了“NP1+的+NP2”结构的生成。标句词“的”具有以下特征:

1.“的”选择一个小句IP与之合并(merge)

2.“的”所选择的IP内含有一个没有语音内容的抽象的空动词

3.“的”具有的[+N,-V]的语类特征

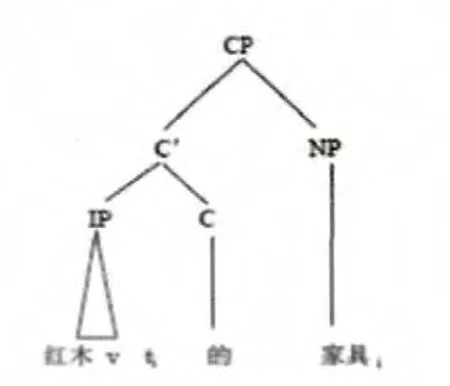

这也决定了其所在最大投射也具有[+N,-V]的语法特性,因而“NP1+的+NP2”结构常出现在动词或形容词的补语或句子的主语位置。司富珍(2002)[14]曾提出类似的观点,她将“谁的主席”分析为:

(11)

但是这种分析方式并非尽善尽美。D-结构“红木v家具的”经过不同的移位,可以得到:

(12)a.红木v的家具

b.v家具的红木

在(12a)中,v可以被激活,也可以以隐性的方式存在;在(12b)中,v只能以显性的方式存在:

(13)*家具的红木/制造家具的红木

但无论是(12a)还是(12b),都有一个名词性成分NP1或NP2被提升移位,这在司富珍的分析方式中并没有反映出来。移位的动因是什么?司富珍也未能加以阐释,她只是给出了一种可能的假设。

在生成语法的原则与参数框架中,词库中的词汇是以词干形式(bare form)存在的,而到了最简方案时期,词库中的词汇不再以词干形式(bare form)存在而是带有了各种特征。这些特征有些在LF中是可解释的(interpretable),它们对一个语类的语义解释具有影响;有些在LF中是不可解释的(uninterpretable),它们对一个语类的语义解释不具有影响,是纯形式上的特征。这些不可解释的特征在派生(derivation)过程中必须通过特征核查(feature checking)。特征核查是移位操作的动机和原因所在。在语义接口规则发挥作用的句法结构中,只包括可解释的特征。不可解释的特征在语义规则使用之前必须通过核查加以删除,如果没有得到核查,就会在LF层面崩溃(crash),也就形成了一个不合语法的序列。

我们认为,在“NP1+的+NP2”结构中,“的”具有[+N,-V]的语类特征,而这一特征不具有可以在LF层面上得到解释的语义内容,是不可解释的特征,在派生过程中必须通过核查加以消除。以“红木的家具”为例,其生成过程我们可以表示为:

(14)

为了使“的”的[+N,-V]的语类特征通过核查加以消除,NP“红木”或“家具”上移到Spec的位置。在指示语-中心语结构中,指示语“红木”/“家具”所具有的语类特征[+N,-V]与“的”具有的语类特征[+N,-V]进行核查,从而消除了“的”的这一不可解释的特征,生成一个合格的CP。

[1]黄国营.“的”字的句法、语义功能[J].语言研究,1982(1):101-129.

[2]袁毓林.谓词隐含及其句法后果——“的”字结构的称代规则和“的”的语法、语义功能[J].中国语文,1995(4):241-255.

[3]文贞惠.“N1+(的)+N2”偏正结构语义句法分析[D].华东师范大学,1996.

[4]吕叔湘.关于“语言单位的同一性”等等[J].中国语文,1962(11):1-12.

[5]转引自黄正德.从“他的老师当得好”谈起[J].语言科学,2008(3):225-241.

[6]赵元任.汉语口语语法[M].北京:商务印书馆,1979:163.

[7]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:145-146.

[8]陆俭明.“多”和“少”作定语[J]. 中国语文,1985(1):71-76.

[9]Bloomfield.Language[M].袁家骅,赵世开,甘世福,译.钱晋华,校.北京:商务印书馆,1980:239.

[10]朱德熙.关于向心结构的定义[J].中国语文,1984(6):401-403.

[11]吴长安.“这本书的出版”与向心结构理论难题[J].当代语言学,2006(3):193-204.

[12]转引自熊仲儒.以“的”为核心的DP结构[J].当代语言学,2005(2):148-165

[13]司富珍.中心语理论和汉语的DeP[J].当代语言学,2004,6(1):26-34.

[14]司富珍.汉语的标句词“的”及相关的句法问题[J].语言教学与研究,2002(2):35-40.

[15]Chomsky,N.Lectures on government and binding[M].Dordrecht:Foris,1981.

[16]刘丹青.汉语中的一个内容标句词[G]∥庆祝《中国语言》创刊学术论文集.北京:商务印务馆,2004:110-119.

- 淮北师范大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 《吏学指南》的辞书性质

- 基于面板数据的我国开放式基金运营费率分析

- 范成大六言诗的新变

- 基于学习需求和CBI理念的大学英语课程体系构建