《吏学指南》的辞书性质

杨世铁

(淮北师范大学 文学院,安徽 淮北 235000)

《吏学指南》,又名《习吏幼学指南》,是元人徐元瑞编的一部吏学启蒙性质的著作。它“摘当今吏用之字及古法之名”,分类编排,逐条解释,目的是使将来为吏之人“熟此可以知厥名义而进于法律,以为政焉”。(石敬允序)该书卢文弨《补〈辽金史·艺文志〉》、钱大昕《补〈元史·艺文志〉》、《四库全书总目提要》等均有收录,目前见到的最早版本为国家图书馆所藏元刻本。①此即傅增湘旧藏本。浙江古籍出版社1988年出版的《吏学指南(外三种)》标点整理本“点校说明”指出:“此书元刊本一九二九年尚存,傅增湘《藏园群书经眼录》卷七记:‘《吏学指南》八卷,题吴郡徐元瑞君祥纂,元刊本,十一行十九字,注双行二十四字,黑口,四周双栏。……己巳九月见于上海陈乃乾处,索百廿元,已收。’可惜我们未能找见。”按,校者所谓“未能找见”的元刊本即今之国家图书馆所藏元刊本,此书为傅增湘去世前所捐,上有“藏园秘籍”“双鉴楼珍藏印”等藏书印为证。下面我们即以此版本为对象谈一谈该书的辞书性质。

《吏学指南》共八卷,正文之前有《历代吏师类录》,列举上古至宋历代著名吏师。最后一卷为杂纂,包括“诸箴”“诸说”“吏员三尚”“律己”“仁怒”“惨刻”“马进传”等内容,形式为散文,很像今之工具书后面之附录。我们说《吏学指南》一书具有辞书性质,主要是指前七卷而言。至于第八卷,因为其所占比重极小,且内容、著述方式又与一般著作无异,故而可以略而不论。

前七卷的内容是收词、释词。以第五卷“服制”类为例,下收五条词语:

正服:谓正先祖之体,本祖之服也。

义服:谓元非本族,因义共处者,如婿服妻之父母,缌麻之类。

加服:谓本服轻而加之于重也,如嫡孙承祖之类。

降服:谓合服重而从轻也,如男出继、女适人、母被出之类。

报服:谓尊卑互相报服也。

除了不是所有条目都有注音及举例之外,《吏学指南》在收词、释词以及分类编排等方面,与今之语文辞书已经没有区别,而且这样的内容构成该书的主体,因此我们说它具有辞书性质。

下面我们先看一下《吏学指南》的收词情况。

《吏学指南》全书收词1450条,分84类,类目如:

吏称 才能 府号 官品 官称 仪制状词 五禁 礼仪 服制 狱名 条贯 狱具勾稽 体量 老幼疾病 良贱孳产 钱粮造作

每个类目下收数量不等的词语若干条。以卷五“狱名”“狱具”两个类目为例,它们收录的词语有:

狱名——狱、牢、禁、监房、夏台、羑里、囹圄、圜土、圜扉、棘木、狴犴、虎穴、黄沙、狱市、深室、隐室、请室、居室、蚕室、颂系(凡20条)

狱具——桎梏、拲、杻、镣、钳釱、械系、露车、槛车、枷、桁杨、锁、锢身、缿 、盗械、胥靡、三杖、箠楚、敲朴、孟青、榎楚、缧绁、徽缠、剾刀、僭指、腿夹、脑箍、脚夹、麻棍(凡28条)

从内容上看,本书所收词语有三类:一是行政司法方面的专门词语,如“取状”“押字”“判署”“野刑”“户婚”“捕亡”,这类词语构成本书所收词语的主体;二是公文中的一般性语文词语,如“咨呈”“移文”“当该”“钦”“奉”“蒙”“照得”“谨牒”;三是日常生活中常见的普通词语,如“老耋”“疾病”“药石 ”“ 残 疾 ”“ 不 杖 期 ”“ 宗 族 ”“ 姊 妹 ”“ 妯 娌 ”“ 本 家 ”“兵刃”“约束”“勾引”“悔过”。以上三类词语大多数是双音节的,也有一些三音节的(“巡捕官”“怯怜户”“大不敬”“三尺法”“大札撒”)、四音节的(“合署官司”“符到奉行”“斡鲁朵里”“金科玉条”“许人告捕”)、五音节的(“反逆缘坐流”“子孙过失流”“相须不相须”“官府门南面”)、甚至六音节的(“长生天气力里”“受所监临财物”“断按打奚罪戾”),此外还有一些单音节的(“簿”“议”“禁”“髡”“剕”“科”“得”“出”“诸”)。

就单位的性质上看,单音节的都是词,双音节和三音节的差不多也是词,只不过有些还不像今天的复合词那样那么定型。超过三个音节的多数不是词(例见上)。这部分单位之所以被收进来,跟该书的性质与作者编写是书的目的有关:作者编写本书,目的是使“初学之士”熟习“律书要旨”,而欲达此目的,首先要读懂律书,这些较长的条目就是作者从律书中摘抄来的、习见的、具有特定含义的语句。

当然,也有些固定性不强的“条目”并不适合做辞书的条目,如“受所监临财物”“加役流”“具五刑”“他物”“增加 罪 状”“ 家人共犯 ”“应 合 杀捕”“三年”。这样的条目本书中并不多见。

中国古代的辞书是只有编排而没有检索的,如《说文解字》是分别部居、据形系联的,《尔雅》是按类编排的,《一切经音义》是按经书排列的①这种方法林玉山先生称之为“书序法”。见其《中国辞书排检史探》,《中国辞书论集》,商务印书馆,1997年版。,每书之下又按词语出现的顺序安排次序,《广韵》《集韵》等韵书则是以字的读音来编排的。这些编排方式都有一定的合理性,但都不甚科学。《吏学指南》也是这样。它虽然以收释词语为主,但在词语编排上,既没有检索,正文又是按义类编排的。按义类编排有很强的主观性,一个词语到底属于哪一类,往往存在多种可能,这就为人们查检造成了不便。正是由于这个原因,这类书一般是用来阅读的而不是用来检索的。这是我国古代工具书的通病。

下面我们再看释义。我们之所以说《吏学指南》具有辞书性质,除了因为它收录了很多词语之外,更重要的还是因为它对收录的词语做了详细的解释,就像是今天的语文词典一样,既有收词、又有释词。《吏学指南》全书收1450条词语,其中1406条做了解释。例如:

吏人:谓请俸管文书者。(卷一“吏员”)

契勘:谓事应推验而行者。(卷二“发端”)

过失:不意误犯谓之过失。假如有人于幽僻去处,不闻人声,目不见人出入,因于本处投砖瓦及弹射,因而伤于人者,是名不意误犯也。(卷三“校名”)

请求:凡是公事,各依正理,辄有所求,规荐曲法,谓之请求。(卷四“脏私”)

漏口:户有数口,止报一二,规免课役,谓之漏口。(卷五“户婚”)

情状:发之于中,察而知之曰情;形之于外,见而知之曰状。(卷六“推鞫”)

加功:从而助威,共相伤害于人,谓之加功。若虽不下手,当时同共窘迫,以致前人被害者亦是。(卷七“贼盗”)

本书的释义有一个特点,即主要从吏学、行政、司法角度解释词义。属于法律、行政方面的专门词语无需多说,释义内容本身即带有专科性质。至于一般性词语,如前面我们提到的第三类词语,即日常生活中习见的普通词语,在解释的时候也与一般的工具书不同。试比较:

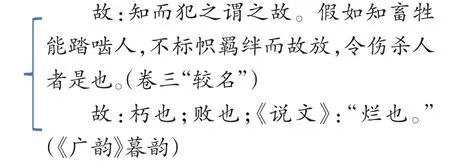

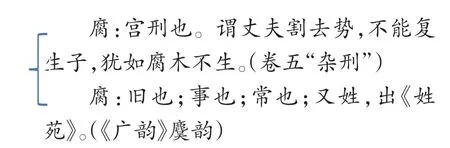

《广韵》属一般语文辞书。以上两条词语,《吏学指南》的释义跟《广韵》的释义很不一样。很明显,《吏学指南》的释义是从某种专门的角度进行的。以上这种差别不是由于辞书风格的不同造成的,也不是因编撰者的不同造成的,而是跟它们的性质有关,——《广韵》是普通语文辞书,《吏学指南》是吏学专科辞书。书籍性质的不同,造成了同一条词语的解释,两书呈现出明显的差异来。

前面我们提到过,《吏学指南》收录了一些大于词的单位。这些单位有不少从字面上看并不晦涩,很容易理解。按说这样的单位,辞书是没有必要收录并加以解释的,但《吏学指南》仍然做了详细的解释,其原因是因为,这些词语具有不同于其日常生活中的含义的某种特殊意义。例如:

不孝流:闻丧不哀、詈继慈母之类,得流者。(卷三“五流”)

子孙过失流:不意误犯尊长,得流者。(卷三“五流”)

转易他物:谓本赃是驴,回易得马之类。(卷四“脏私”)

别籍异财:谓祖父母、父母在堂,而子孙另居营业者。(卷五“户婚”)

毁败阴阳:谓因鬬毁人阴阳,致孕嗣废绝者。若孕嗣不绝者,非。(卷六“狱讼”)

以上这些单位,算不上严格的语文释义,但是它很像是今之司法解释或司法说明。不过,它与司法解释或司法说明也有区别,这个区别在于,今之司法解释是由国家机关做出的,形式上采取公文体式,表述更规范、更严密,而上述诸条的解释完全是个人行为,采用的是释词形式,行文也比较自由。《吏学指南》对这部分非严格意义上词的、习见熟语性单位的解释说明,本书收录词语是有一定目的的,凡是带有专科词语性质的,即使是看似平常的日常用语,《吏学指南》也仍然要加以解释。总之,《吏学指南》在收词上呈现出来的选择性,在释义上表现出来的专业性,使之区别于一般的语文辞书而带有专科性质。

作为现代意义上的辞书,不管是语文辞书还是专科辞书,注音都是必不可少的一项内容,但是早期的辞书并不如此。我国古代的辞书,除韵书外,基本上都是只收释条目而不注音,这差不多已经成为我国古代辞书的通例。《吏学指南》也是这样。但是也有个别条目有注音。例如:

剐:古瓦切。谓剔人置其骨也。唐安禄山反,执常山太守颜呆卿剐之。(卷五“肉刑”)

钳釱:《汉·陈咸传》:“私解脱钳釱。”颜师古曰:“钳在颈,釱在足,皆以铁为之。”钳,其炎切;釱音第。(卷五“狱具”)

疻痏:上音侈,下音鲔。应劭曰:以杖手击人,皮肤肿起而无创瘢者谓之疻痏。(卷五“加刑”)

碾硙:上语骞切,磨上转石也;下五对切,磨下定石也。(卷六“良贱孳产”)

全书注了音的只有25个字,这与全书收录的几千个字相比,比例是相当低的。从这少数注音的条目看,《吏学指南》的注音也是很随意的,有的用反切(如“剐”),有的用直音(如“釱”),有的二者并用(如“钳釱”);有的先注音后释义(如“疻痏”),有的先释义后注音(如“钳釱”),有的则边注音边释义(如“碾硙”)。注音缺乏普遍性且体例不够统一,说明此书的志趣不在于资料性和工具性,因此它还算不上现代意义上的专科辞书,我们至多只能认为它带有辞书性质。

最后要说明的是,这部书在收释对象上以复音节单位为主,这在古代是极为罕见的,说明作者已经有了语言单位(词)的观念。仅就这一点看,《吏学指南》就应该在辞书史上大书特书一笔。可惜的是,目前我国已经出版的几部辞书(学)史著作,如刘叶秋先生的《中国字典史略》(1983年)、赵振铎先生的《古代辞书史话》(1986年)、钱剑夫先生的《中国古代字典辞典概论》(1986年)、林玉山先生的《中国辞书编纂史略》(1992年)、张明华先生的《中国字典词典史话》(1998年)、邹酆先生的《中国辞书学史概咯》(2006年),均未提及该书,这不能不说是辞书史研究上的一个缺憾。