人口老龄化、家庭消费结构与中国养老模式改革*

——基于微观数据对人口红利的探讨

陈 晶, 李 丹

(沈阳工业大学 经济学院, 沈阳 110870)

随着科学技术的高速发展和人口老龄化的出现,许多学者开始意识到,人口年龄结构变动,尤其是人口结构的老化会给经济增长和社会发展带来复杂深远的影响。一般而言,少儿人口和老年人口是纯消费者,他们尚未进入或已经退出生产领域,属于非生产性人口或被抚养人口,而劳动年龄人口是生产要素,参与经济活动并创造物质财富。既然不同年龄组人口对社会经济发展所起的作用不同,那么人口的年龄结构变动必然会对社会经济的运行产生影响。

国外已有一些学者,如Modigliani和Brumburs(1954)、Williamson(1997)、Bloom(1998)、Mason(1998、2006)、Canning(1998)等对人口年龄结构变动与经济增长的关系进行了持续研究[1-2]。国内蔡昉(1999)、王德文(2004)等学者对中国人口年龄结构变动和经济增长的关系进行了探索性研究[3-4]。但目前大多数研究的数据来源仅限于《中国统计年鉴》公布的国家宏观数据,对整个国家各年度的各个经济发展总量指标采用面板数据进行变量的分析和处理。这种时间序列的研究方法虽然能够考察一国消费总量、储蓄总量和经济发展速度等变量的长期发展趋势,但由于样本数量所限,在计量时很容易出现自相关和伪回归的现象。

在宏观人口经济学不断丰富和拓展的过程中,微观人口经济学亦发展迅速,把人口经济学的研究领域从传统的宏观领域拓展到社会细胞——家庭。这方面的主要代表著作有莱宾斯坦的《第三世界的人口增长和经济发展》(1973),美国人口经济学家G·贝克尔的《生育率的经济分析》(1960),贝克尔与H·G·刘易斯合作的《论孩子数量与质量的相互关系》(1973),伊斯特林的《生育率革命》(1985)等[5-6]。微观人口经济学说的研究对象是个人或家庭的生育行为、生育率的变动及其与经济的关系;其理论依据是从消费需求理论的角度把孩子看作耐用消费品;研究方法是运用微观经济学的成本效用分析法和需求理论分析法进行分析。这些理论从不同角度对家庭人口数量即家庭规模进行经济分析,探讨家庭规模决策中经济因素的作用,并提出微观人口经济分析的模型,在人口经济学发展史上是前所未有的。因此,微观人口经济学说的研究成果被看作人口经济学发展史上的一个重大突破。

本文对2010年全国随机抽样的两千多个家庭的消费结构进行研究,使用AIDS(几乎理想的需求体系)模型,将家庭人口年龄结构作为虚拟变量对模型进行修正,从而考察不同年龄段人口的消费结构和消费习惯。

本文所使用的数据来源于国家统计局网站和CHALRS(中国健康与养老追踪调查)在2010年对全国随机抽样的两千多个家庭的调查问卷,基于Deaton的AIDS模型,将人口年龄作为虚拟变量对模型进行修正,从而考察不同时期不同人口年龄结构的消费结构和消费习惯。结果表明,目前中国64岁以上老年家庭仍然对子女提供经济上和生活上的帮助,子女也对父母的医疗保健支出承担一部分经济负担,目前中国的养老模式主要是家庭养老。

一、AIDS模型概述

几乎理想的需求系统(AIDS)是由Angus Deaton 和John Muellbauer(1980年)提出的计量模型,其可一阶逼近任何一种需求系统[7]。它的建模思路为:在给定价格体系和一定的效用水平下,消费者如何以最少的支出来达到已给定的效用水平。假定消费者行为满足PLGLOG偏好假说,即支出函数满足PIGLOG(Price Independent Generalized Log)型函数

logC(u,p)=(1-u)logα(p)+ulogβ(p)

(1)

式中,u(0≤u≤1)为效用指标,u=0表示仅维持基本生理需要时的效用,u=1表示效用已达到最大满足;α(p)和β(p)为适当的齐次线性函数。因为u=0时,C(u,p)=α(p);u=1时,C(u,p)=β(p),故α(p)和β(p)分别表示消费者仅满足基本生理需要与获得最大效用时所需要的最小支出。

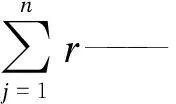

Wi为用于消费品i的支出占总支出的份额。支出函数对logpi求偏导数得

(2)

对于追求效用最大化的消费者,实现效用水平u(p,X)的最小支出C(u,p)就是其真实预算支出X。由式(1)解出u代入式(2),可得AIDS模型的预算份额构成式

(3)

式中,pj=α(p)。

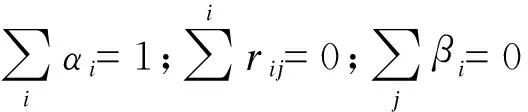

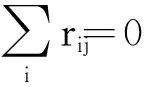

式(3)中X表示理性消费者在实现既定效用水平u时的最小支出,也即C(u,p);Wi为联立方程组内每一种消费品的消费量占X的比重。AIDS模型理论上满足系统的加总条件、零次齐次条件以及斯拉茨基(Slutsky)对称条件,故有以下性质:

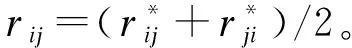

γij=γji(对称性)

当各类消费品相对价格和“真实支出”(X/P)不发生变化时,各类消费品支出份额不变,否则rij反映消费品价格对支出预算份额Wi的影响,表示消费品j价格上涨1%时,expWi变化的百分比,正负号决定上升或下降的方向。

P可以看作一种价格指数,X/P表示一种“真实支出”。这种“真实支出”是以几倍于基本生理需要支出计量的。X/P的变化对Wi的影响由βi表示,βi可以解释为当X/P变化1%时,expWi变化的百分比。在一般情况下,必须消费品的βi值为负,而奢侈品的βi值为正。

对式(3)计量估计的困难是价格指数P的测度。Deaton曾指出指数P可以用Stone价格指数代替,则AIDS模型的估计式变为

(4)

(5)

式中,P*即为Stone价格指数。

式(4)称为近似几乎理想的需求系统模型(LAIDS),通过联合方程同时考虑约束条件就可以得到参数的估计值。

二、计量方法和结果分析

1. 模型设定与数据来源

为了具体和量化地研究年龄结构的变化对居民家庭消费结构的影响,本文根据Deaton对AIDS模型的拓展,将少儿抚养比和老年抚养比两个变量引入模型,收集并整理了国家统计局公布的1980年以来我国城镇和农村居民的家庭消费支出情况。由此,本文建立的横截面数据LA/AIDS实证模型为

logD1+logD2

(6)

式中:Wi——各项消费支出占总支出的比重;

rij——商品j价格变化对商品i的消费支出占总支出比重变化的影响;

pj——商品j的价格,各类消费价格以2009年国家统计局公布的居民消费价格分类指数计算;

βi——扣除物价因素后的实际支出变化时,各类支出项目占总支出比重的变化;

D1——少儿抚养比;

D2——老年抚养比。

本文中居民总消费价格指数P使用Stone价格指数P*计算得到。具体而言,将以上6类消费品的支出金额换算成支出比例,把6类消费品的价格指数化后对数化,得到Stone价格指数。再计算各个年份的总消费支出金额,得到X,即可以求得真实支出X/P*,公式为

logD1+logD2

(7)

按照《中国统计年鉴》公布的数据,将消费品分为7大类:食品、衣着、居住、家庭设备、医疗保健、交通通讯、教育文化娱乐,另外还有无法归入以上7类的杂项消费和服务。在本文中沿用这种分类方式,采用相同的方式划分项目。本文在考察各种消费品的支出情况时,主要包括:(1)衣着消费;(2)家庭旅游支出;(3)家庭设备支出(大宗耐用消费品的支出);(4)教育和培训支出;(5)医疗支出及健康保健费用;(6)交通费用。

2. 描述性统计

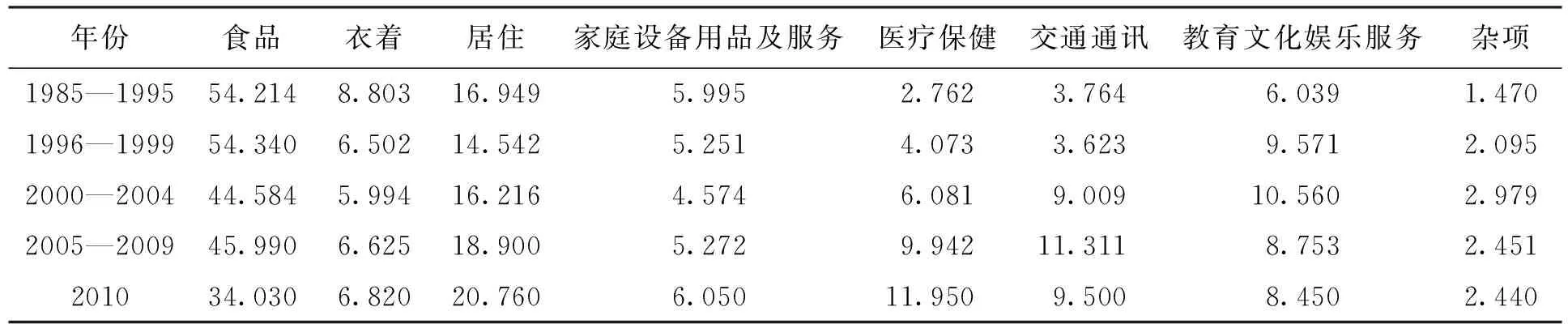

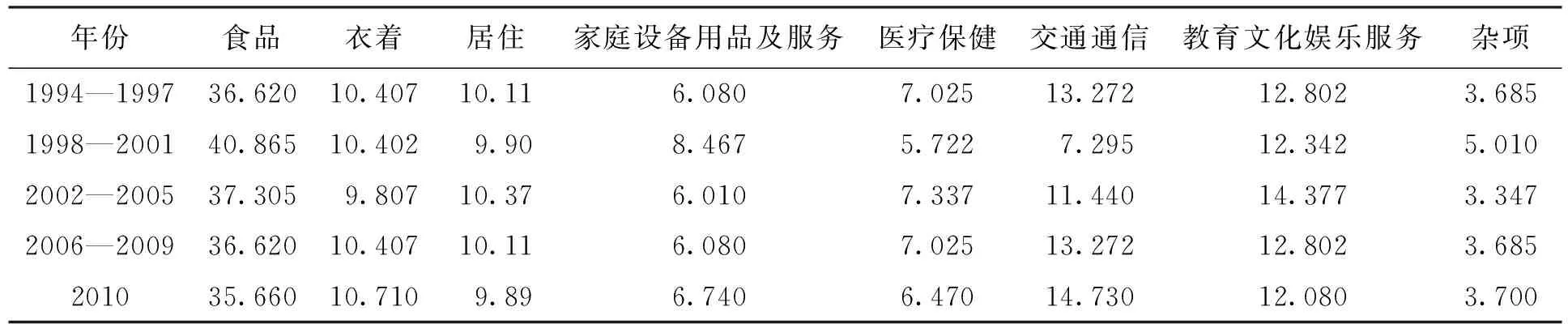

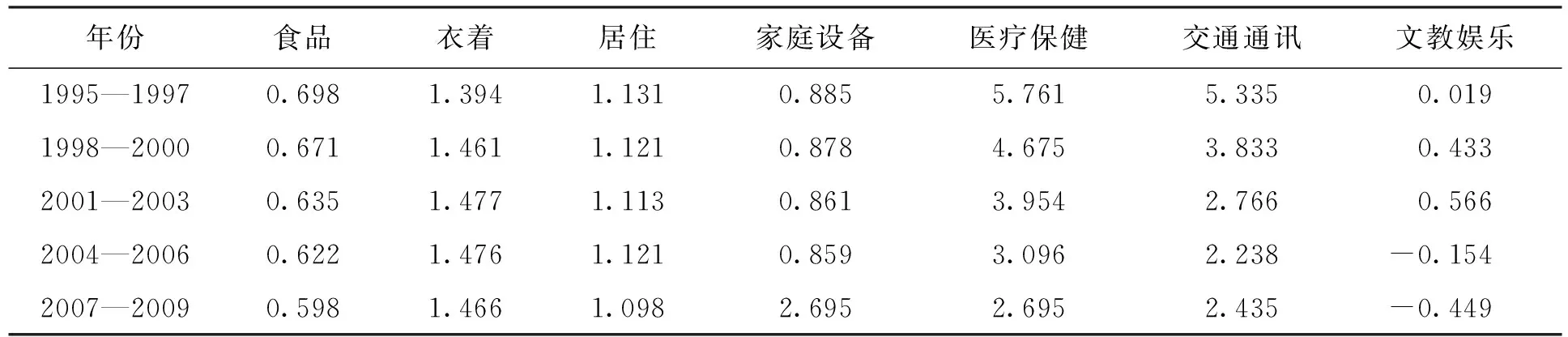

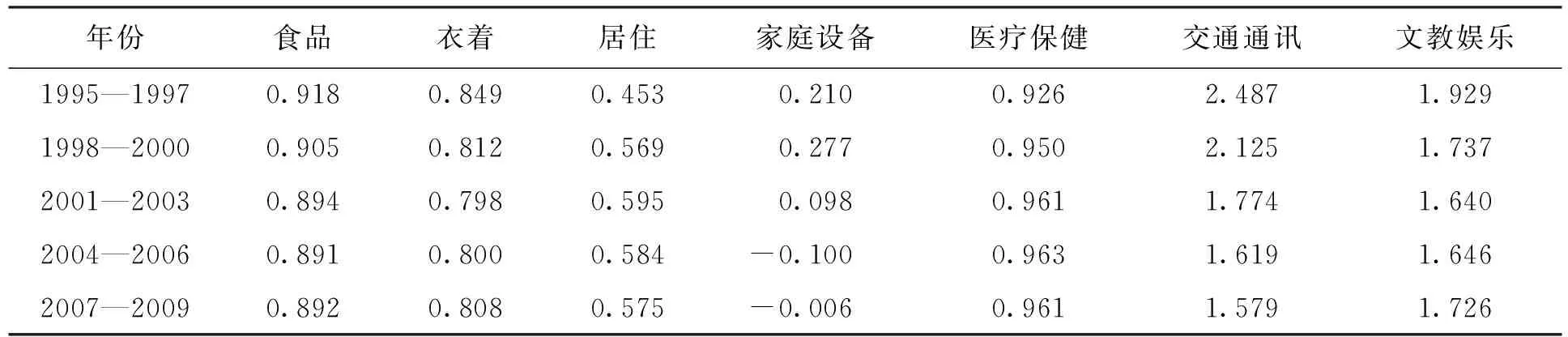

表1、2分别是1985—2009年中国农村家庭平均每人每年消费品支出的百分比结构和1994—2009年中国城镇居民家庭消费结构。从表1中可以看出,食品和衣着支出在总支出中所占比重显著降低,医疗保健支出占比越来越大,文化娱乐服务的支出总体上也是上升的。与农村家庭消费结构的变化相比,从表2城镇居民消费结构中可以看出,城镇居民在衣着、交通通讯和文化娱乐方面的支出比例更大,而在居住、医疗保健方面的支出比农村家庭更少。

表1 1985—2009年中国农村居民家庭消费结构 %

表2 1994—2009年中国城镇居民家庭消费结构 %

3. 计量方法

本文将通过典型的联立方程组模型来计算LA/AIDS中各个参数的值,方程组左边是消费品组内每一种消费品占所有消费品支出的份额,跨方程的份额之和为1。同时,方程组中每一个方程的回归残差都线性相关。在AIDS模型中,参数βi用于解释扣除物价因素后的实际支出变化时,各类支出项目占总支出比重的变化,可以将其近似地定义为“支出弹性”。对于必需品βi为负值,对于奢侈品βi为正。

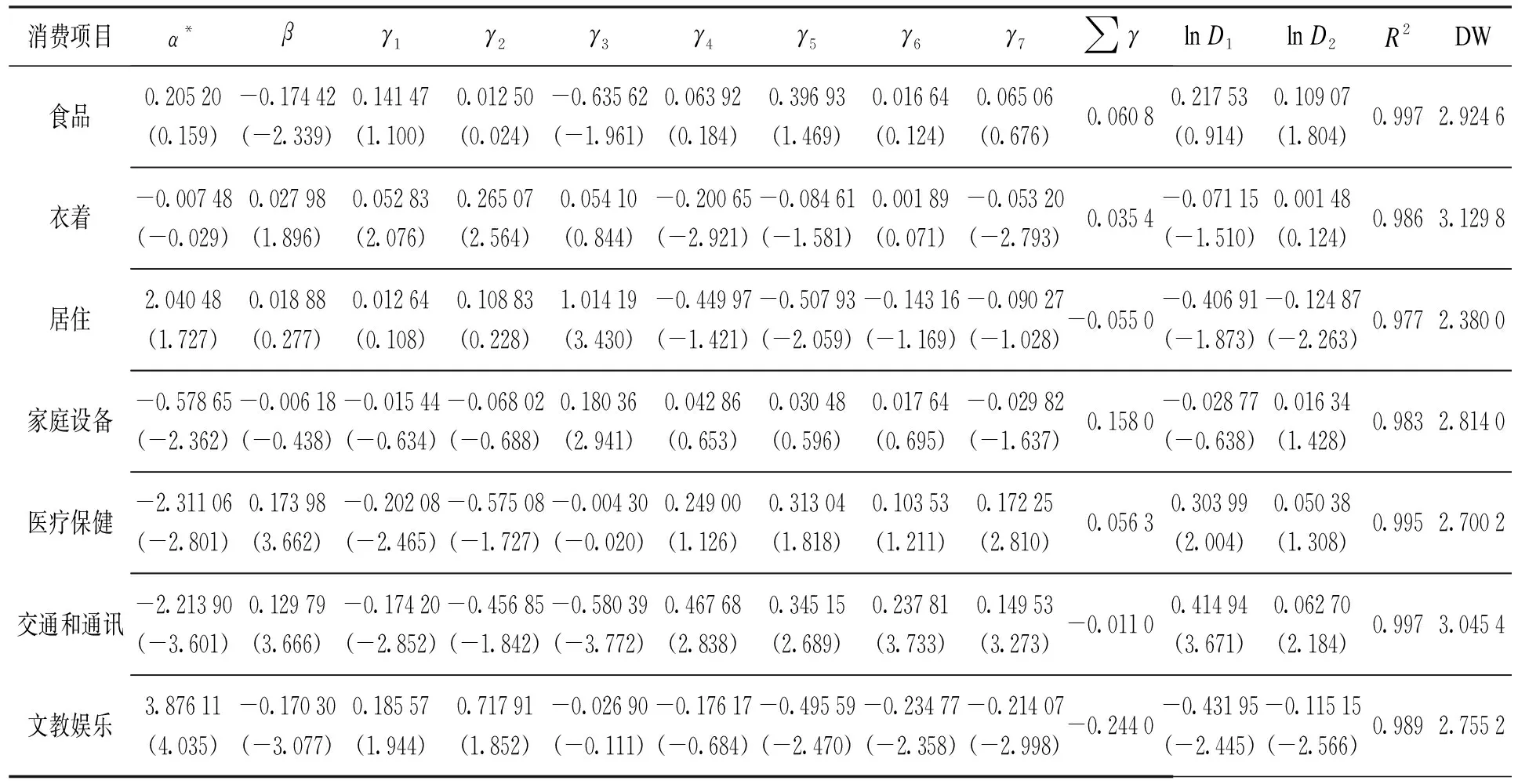

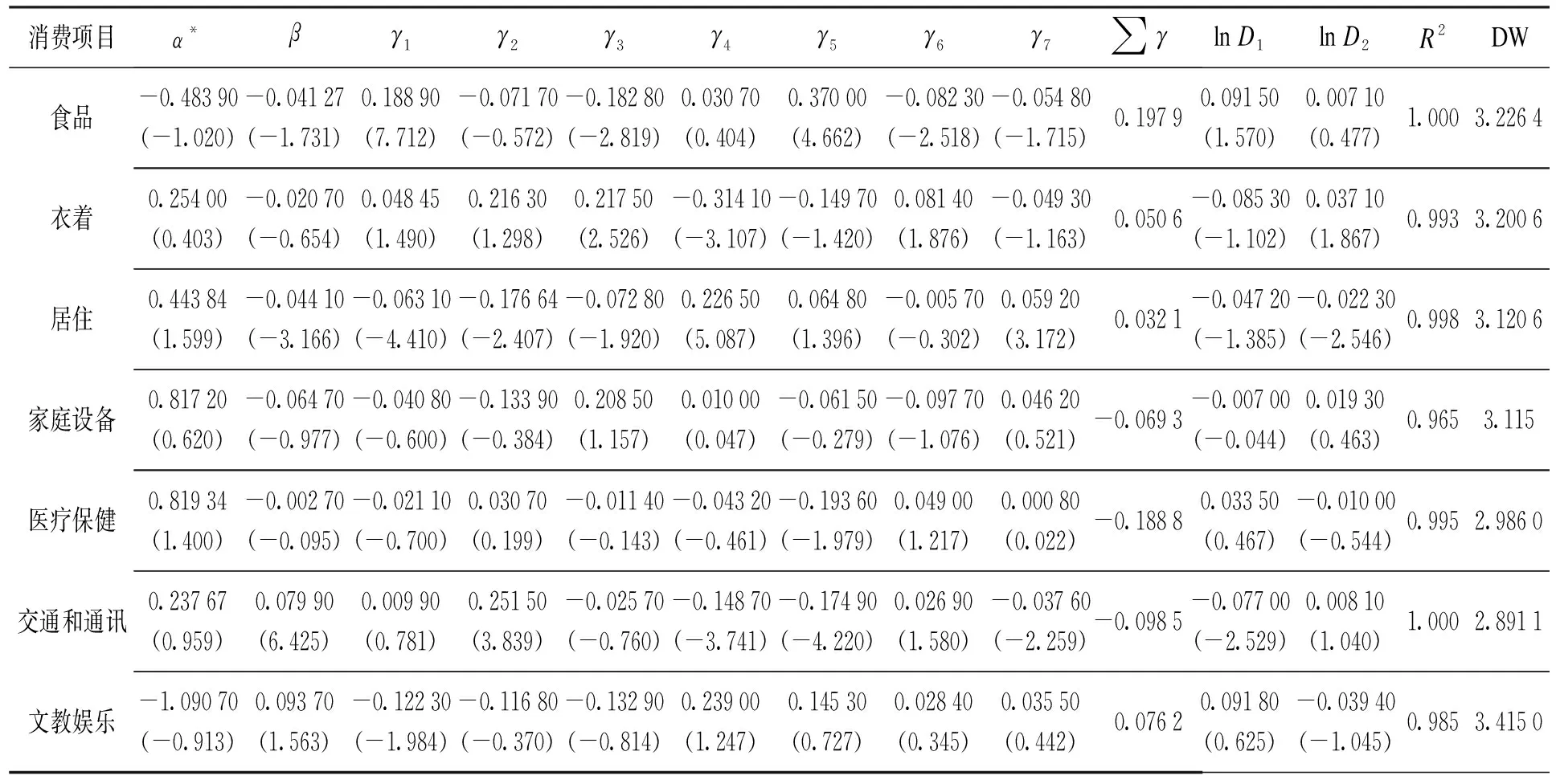

表3、4分别为1980—2010年中国农村居民家庭消费结构和1994—2010年中国城镇居民家庭消费结构分析。从表3、4可以看出,各类消费品的真实支出系数β的正负号符合预期,食品、家庭设备和文教娱乐支出的β值小于0,是生活必需品;衣着、居住、医疗保健和交通通讯的β值大于0,归入奢侈品。农村家庭各个消费品方程的拟合程度要高于城镇家庭消费品方程的拟合程度。由于我国经济呈现出明显的二元经济结构,农村经济与城镇经济发展有一定差别,而人口分布密度在全国范围内也很不均匀,目前农村人口数量约为9亿人,约占全国总人口的70%,因此,人口抚养负担的变动和人口年龄结构的变动对农村居民家庭的影响更为显著。

表3 1980—2010年中国农村居民家庭消费结构分析

表4 1994—2010年中国城镇居民家庭消费结构分析

对于农村家庭,食品、医疗保健、交通通讯和文教娱乐的β值通过t检验,表明真实支出的变化对于这几类消费品购买的影响是显著的,各方程的R2值和DW值都通过检验。值得关注的是lnD1和lnD2的系数、少儿抚养比的变化对医疗保健、交通、文教娱乐的影响是非常显著的,随少儿抚养比的下降医疗保健支出和交通支出下降,而文教娱乐支出反而随少儿抚养比的下降而上升,两者呈显著的负相关关系。而老年抚养比对交通、居住和文教娱乐的影响是显著的,随着老年抚养比的上升,居民家庭中用于居住的消费支出是下降的,而文教娱乐的支出与老年抚养比呈反方向变化,即家庭中需赡养的老年人口越多,文教娱乐支出比例越小。

对于城镇家庭,居住和交通通讯的真实支出系数通过了显著性检验,少儿抚养比对交通通讯消费支出比例的影响通过了t检验,老年抚养比对居住消费支出比例的影响通过了t检验,人口年龄结构的变动对其他消费品支出比例的影响都是不显著的。

表5、6分别为1995—2009年中国农村居民家庭支出弹性和1995—2009年中国城镇居民家庭支出弹性。根据表5的计量结果显示,各类消费品的支出弹性符号都符合预期,对于农村家庭,食品、家庭设备、文教娱乐属于生活必需品,支出弹性小于1而大于0;衣着、居住、医疗保健、交通通讯的支出弹性大于1,可以看成奢侈品。支出弹性变化比较大的消费品是医疗保健、交通通讯和文教娱乐,医疗保健和文教娱乐的支出弹性呈现出明显下降的趋势,表明近二十年来,对于中国农村居民家庭,医疗和文化支出已经变得越来越重要,在日常生活中的必需程度上升。因为农村人口老龄化现象较为显著,老年人口比例增加势必带来医疗保健支出的增加。农村人口变动受计划生育政策影响较为显著,由于子女、孙子女数量和比例越来越小,农村家庭对于子女的教育问题更加重视,因而在文化教育方面的支出不断上升。

表5 1995—2009年中国农村居民家庭支出弹性

表6 1995—2009年中国城镇居民家庭支出弹性

表6展现出城镇家庭消费支出与农村家庭的最大差别是衣着、居住类消费品支出弹性小于1,是生活必需品;医疗保健的支出弹性小于1,是生活必需品,随年份呈小幅度上升趋势;文化娱乐的支出弹性大于1,其1994年以来的变化呈现出U型的变化趋势。在农村,居住支出的弹性随年份呈下降趋势,而城镇居住支出的弹性呈上升趋势。根据计量结果还不能武断地认为人口变动对城镇家庭消费结构产生了影响,或者说这种影响通过AIDS模型反映得并不显著。

三、基于CHALS数据的分析

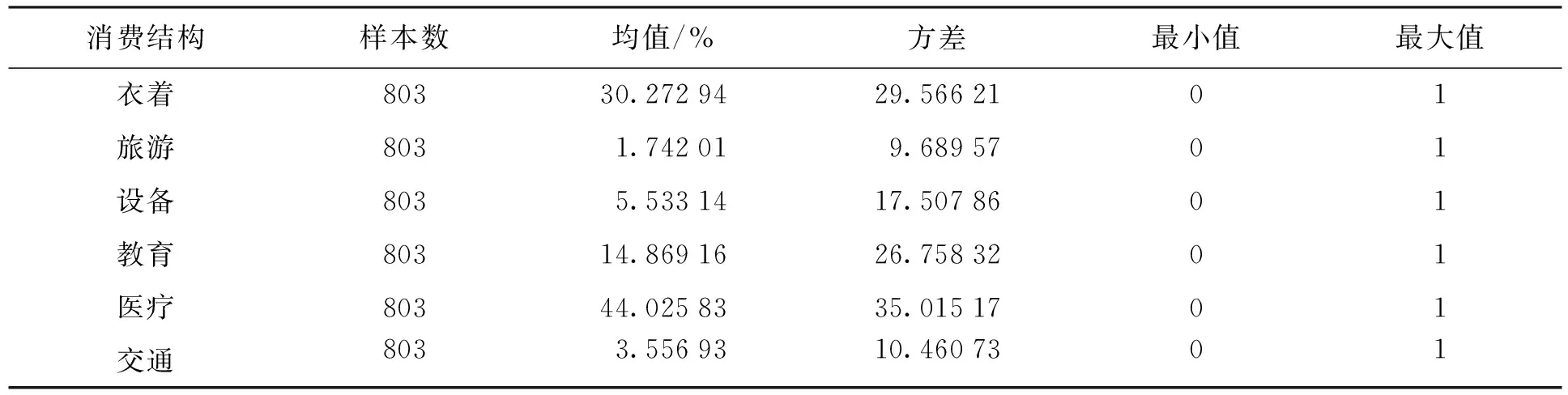

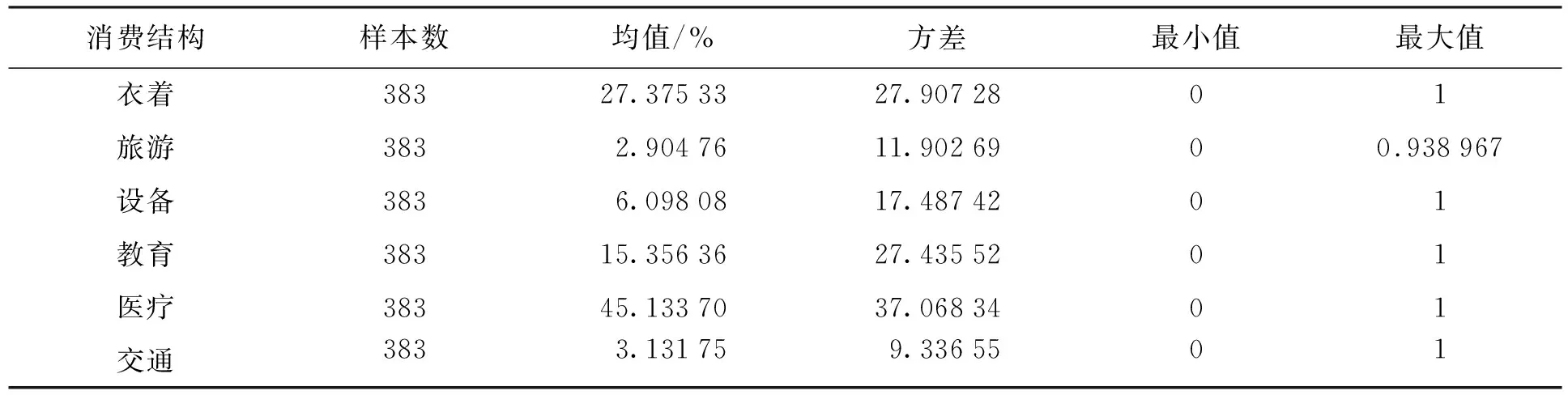

为更真实和细致地研究居民家庭的消费支出情况,本文又参考并采用了CHALS(中国健康与养老追踪调查)在2010年11月发布的数据进行横截面数据分析。CHALS主要收集了能够代表年龄在45岁以上(包括45岁)的中国居民家庭生活情况的数据,随机抽样的样本规模大约为10 000户,17 000个人。本文按照家庭中65岁及以上老年人口的数量(0,1,2,3)将所有样本家庭分为3组(样本中65岁及以上老年人口数量为3的家庭只有1个),分别研究3组样本中家庭消费结构的差异。表7~9分别给出3组样本的均值和方差。

从表7~9可以看出,在3组家庭中用于医疗保健的消费支出平均数值都占最大比例,其中以65岁及以上老年人口数为1的家庭支出份额最大,为45.1%,3组家庭的医疗支出相差较小,都在44%~45%之间。另一项在消费结构中占比例较大的支出是服装类,但家庭中有1个65岁以上老人的组别里用于衣着的支出最少,为27.3%,而另2组家庭这一项的支出都在30%左右。3组家庭的教育支出也比较令人关注,在65岁以上老年人口数量为2的家庭中,仍然有13%的支出用于教育和培训,而家庭中只有1个老人的组别却是3组家庭中教育支出最多的群体,为15%。还可以明显地看到,只有1个65岁以上老人的家庭是用于旅游支出最大的组别。这一组家庭人口的平均年龄也在60~70岁之间,在身体健康状况比较稳定的情况下,老年人更愿意将时间和金钱花费在旅行观光方面,丰富自己的晚年生活。

表7 65岁及以上老年人口数量为0的家庭消费结构

表8 65岁及以上老年人口数量为1的家庭消费结构

表9 65岁及以上老年人口数量为2的家庭消费结构

为了找出老年群体仍然有比较多的教育培训支出的原因,本文进一步考察了CHALS问卷,发现在受访的2 644个人员中,过去1个月本人参加培训活动或者上学的只有14人,绝大部分人都没有参加任何教育培训活动,而且有大约一半的60岁以上老人每天仍然干农活,说明这些家庭的教育支出显然不是用于老人自己的。

进一步分析这些老人的居住情况和收入支出情况,发现有将近一半的老人(48.43%)与子女在一起居住或者在同一村镇居住,子女与父母联系较为密切。有56%的老人帮助照顾孙子女,同时有74%的老人在过去一年中对子女提供超过100元的现金帮助。在过去一年中,老人对子女提供经济上帮助的平均值是3 759元。在老人为子女提供的不定期的现金帮助中用于教育的费用平均为394元。由此可以认为,65岁以上老年人口数量为2或者1的家庭,父母仍然对子女有经济上的帮助,老年家庭中用于子女和孙子女的教育支出仍然是家庭消费支出中的不可或缺的重要部分。

在我国广大农村,老年人仍然在从事力所能及的劳动获取一定收入。老年人会不定期地对子女提供经济上的帮助,同时有一半的老年人在帮助子女照顾孙子女。这一方面说明中国家庭亲子关系较为密切,另一方面说明中国老年人在花甲之年仍然对子女不断付出,资金的代际流动仍然是负向的。

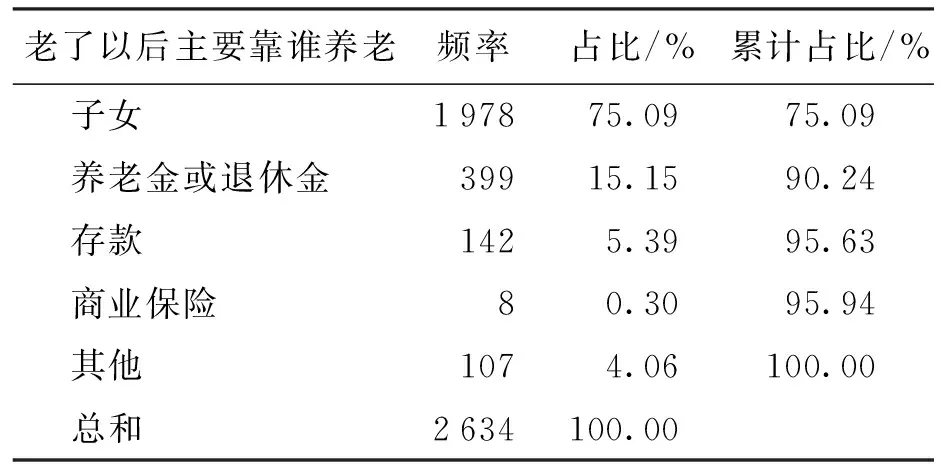

在进行家庭养老意愿调查时(结果见表10)本文发现,中国老人对于自己养老问题的考虑主要是依靠子女养老。受访人员中,有75%的人对于“老了以后干不动活了,靠谁养老”的问题回答都是靠子女养老。靠退休金和存款养老的人只占20%,依靠商业保险养老的受访者仅占0.3%。

表10 家庭养老意愿调查结果

在描述性统计中也会发现,3组家庭中医疗保健方面的平均支出相差无几,都在44~45元,可以设想在没有65岁以上老年人的家庭中,大概同样要为父母提供医疗保健方面的支出,家庭养老仍然是中国的主要养老方式。

四、研究结论

本文将样本家庭按照65岁以上老年人口的数量分为3组,从对中国家庭消费支出结构的研究中,看到中国人口老龄化过程中出现的许多社会现象。首先,年龄在60~70岁之间的老年人开始重视丰富自己的业余生活,在旅游方面的平均支出甚至超过了年龄较小的群体;其次,3组家庭教育方面的支出差别很小,反映了老年家庭仍然对子女和孙子女的教育消费提供资助,同时,老年人也希望在自己无法通过劳动获取收入后可以依靠子女养老;再次,医疗保健的支出在3组家庭中都已经成为一种必需品,支出弹性都是负值,并且在只有1个65岁以上老年人的家庭中医疗保健方面负的支出弹性较大,说明这一群体更重视身体的健康状况。

从研究结果可以看出,我国目前的养老模式仍然以家庭养老为主,而被调查对象普遍有2~4个孩子,子女可以共同赡养父母。但在计划生育政策的作用下,家庭生育数量将越来越少,在城市中独生子女现象更为普遍。1980年后出生的年轻人的孩子主要依靠祖父母提供帮助和照顾,但在20~30年后当祖父母需要照顾时,家庭中只有1个子女,家庭养老压力较大。如果不及时完善和正确引导中国养老模式,人口老龄化将会为未来的中国带来许多社会问题。

1. 计划生育政策与老龄化问题

我国自1970年代末期实行计划生育政策以来,低生育率和低人口增长率伴随着中国经济体制改革和发展成为我国的基本国情。死亡率的大幅下降使期望寿命延长了50%以上,从1950年的四十几岁到1982年将近七十岁,及至2010年男性平均寿命达到71岁,女性为70岁。

市场经济条件下“允许一部分人先富起来”带来了社会劳动就业与聘任制度的改革,使我国贫富差距拉大,从而加重了普通成年人的生活负担。随着我国人力资本投资在劳动力市场上受到更高的认可,激励并逼迫着父母给孩子提供更多更好的教育。而受教育成本节节攀升,使养育孩子的支出在家庭总支出中所占比例越来越大,由此降低了家庭生儿育女的意愿。这种情况在中国城市体现得尤为突出,上海和深圳、广州等一线城市的女性生育率普遍低于1个,少儿人口比例的下降凸显出老年人口比例的上升,迅速发展的人口老龄化已经使城市中新的劳动力供给队伍开始萎缩[8]。

由于计划生育政策在农村较为宽松,因而老龄化问题在大部分农村地区体现得尚不明显,农村地区劳动力较为充足。我国典型的二元经济结构导致农村居民和城市居民之间存在较大的收入差距,从而使劳动力在地区之间的流动和迁移成为我国近些年来劳动力市场的显著特征[9]。农村流动劳动力人口带来了一连串人口问题。许多资源匮乏、相对偏僻的乡村劳动力外出务工已经成为普遍现象,家庭中只有老人与孙子女居住,村庄里越来越难见到年轻的面孔,形成新的农村老龄化部落。同时,无论在城市还是农村,年轻夫妇的生育意愿普遍下降,总和生育率从1970年每名女性平均生育5.7个孩子骤降到2009年的1.6个。迅速的人口转变过程加速了我国人口老龄化的进程[10]。

2. 我国家庭养老负担的变迁

在中国,圣人早已有所教导:“父母在,不远游。”家庭养老既是一种悠久的传统,也是一个古老的制度。按照中国的文化传统和风俗习惯,家庭承担着抚养子女和赡养老人的双重义务,子孙满堂其乐融融的大家庭生活是典型的居住状态。以家庭耕种为主的农业社会时期,人口迁移率很低,家庭养老是自然的选择,不少中国人不仅乐于接受,而且习以为常。

但我国的工业化和现代化过程使传统的家庭养老模式面对许多新的挑战。首先是家庭户平均规模在缩小,呈现出家庭小型化的趋势。1982年我国家庭户规模为平均每户4.3人,而根据中国1%人口抽样调查结果,从1990—1995年,我国家庭户规模从3.97人/户下降到3.7人/户[11]。

其次,即便是在那些保留了家庭养老模式的传统家庭里,受到社会发展的影响,几代同堂的养老模式也逐渐走向衰落。市场化改革使职业竞争压力不断增加,使子女终日奔忙在工作中而无暇顾及老父老母,对父母的照料是“心有余而力不足”。另外,“重幼轻老现象”和“代际倾斜”现象在许多独生子女家庭出现,尤其是在城市生活中,计划生育政策下出现了许多4∶2∶1的家庭人口关系,无论是祖父祖母还是年轻的父母,对于第三代的教育和成长问题都十分重视,在独生子女的养育方面不惜花费大量财力、物力和精力,相对而言忽略了对老年父母的心理和生活照料[12]。在步入暮年之后,老年人生活单调又得不到子女的慰藉,从而影响了身心健康和生活质量。

再次,预期寿命的延长使老年人更多地处于带病期,特别是对于75岁以上的高龄老人,不仅自身受到病痛的折磨,也增加了家庭养老负担。随年龄增长,老年人口将更多地需要日常护理、生活照料和社会服务,其自理能力下降,患病率、伤残率都会上升,增加的余寿实际上大部分时间都处在带病期。可以预见的是,“高龄化”是我国未来人口发展的趋势,养老负担的加重除了体现在生活照料和精神慰藉方面以外,在经济供养方面的问题也会日趋突出[13]。

3. 家庭养老与人口红利效应

从人口红利理论的角度来看,第二人口红利的多少将依赖于资源再分配的机制,可以通过多种形式将资源从“盈余年龄段”向“赤字年龄段”进行重新配置。通常说来,资源在代际之间的重新配置主要可以通过转移、借贷和资本3种形式完成。首先,积累财富可以从“盈余人群”向“赤字人群”转移,即青年人接受父母的馈赠和遗产。其次,“盈余人群”可以利用信贷市场借钱给后代,然后在老年时收回借款。第三,老年人口可以在“盈余年龄段”将累积财富变为资本投资,然后在“赤字年龄段”享用投资资本的回报。纵观世界历史的发展,家庭作为一种组织形式更多地承担了财富代际转移和资源重新配置的任务,但在资源分配中国家和市场制度所起的作用则要依赖于所处的经济体系。我国在改革前国家通过对国营企业的投资变相资助养老计划,生命周期财富并未以资本形式完成,而是更多地以财富转移的形式完成的。在改革后,资本积累变为家庭、市场和国家的共同责任。当前,我国养老问题面临的主要瓶颈是养老金如何在各个社会细胞之间进行分配,明确家庭、企业、国家各自承担的养老金比例,即老年人口的生活消费和医疗保健支出具体有多大比例需要家庭储蓄支出,多大比例由企业承担,多大比例由国家社会保障资金负担。实行以家庭养老为主或者建立大规模的现收现付养老金体制虽然是解决当前人口老龄化问题、弥补社会退休金不足的最简单、最直接形式,但这种策略却有可能使中国错过取得第二人口红利的机会[14]。

由此看来,养老功能从家庭到社会之间的转移、替代和扩展是人口发展的必然结果。在我国较为现实的养老模式发展途径有两种:一是仍然延续传统,以家庭养老模式为主,社会养老为辅;二是大力发展社会养老助老产业,使养老走向产业化。但随着我国人口结构的变迁,在计划生育政策下一对夫妻赡养四个老人的情况越来越普遍,子女为应对不断加大的养老压力,必然要求家庭养老与社会养老相结合,要求家庭养老压力逐渐向社会养老机构转移。兴办“老年公寓”和赢利性社会养老机构,是我国解决人口老龄化问题的总体发展策略。

随着高龄老人人口数量不断增加,老年人出现伤病、残疾、生活不能自理的现象逐渐增加,而家庭规模小型化已经使传统的家庭养老模式难以应对逐渐增加的养老压力,赡养老人已经不再是个别家庭的家务事,养老压力必将在整个社会扩散和蔓延[4]。政府及相关社会保障部门只有及早做好准备,尽早制定和出台相关社会保障制度,加大养老产业的公共基础建设,才能提前疏导养老压力,避免人口老龄化问题的累积和爆发,不然将损害整个社会生产力的发展乃至社会格局的稳定。

参考文献:

[1]Mason A.Population change and economic development in east Asia:challenges met,opportunities seized [M].Stanford:Stanford University Press,2001.

[2]Ronald L,Mason A.Population aging,wealth and economic growth:demographic dividends and public policy [R].USA:WESS Background Paper,2007:2-18.

[3]蔡昉.人口转变、人口红利与经济增长可持续性:兼论充分就业如何促进经济增长 [J].人口研究,2004(2):2-9.

[4]王德文.人口低生育阶段的劳动力供求变化与中国经济增长 [J].中国人口科学,2007(1):44-52.

[5]Athar H.Demographic transition in China and its implications [J].World Development,2002,30(10):1823-1834.

[6]Solveig E,Ragnar N.Consumption and polulation age structure [J].Journal of Population Economics,2008,21(3):505-520.

[7]Angus D,John M.An almost ideal demand system [J].The American Economic Review,1980,70(3):312-326.

[8]康建英.人口年龄结构变化对我国消费的影响 [J].人口与经济,2009(2):60-64.

[9]郎永清.人口效应及其对中国经济增长的影响 [J].人口与经济,2007(4):1-6.

[10]陈佳瑛.中国改革三十年人口年龄结构变化与总消费关系研究 [J].人口与发展,2009(2):11-19.

[11]Wang Y,Yao Y D.Sources of China’s economic growth 1952—1999:incorporating human capital accumulation [J].China Economic Review,2003,14(1):32-52.

[12]刘永平,陆铭.从家庭养老角度看老龄化的中国经济能否持续增长 [J].世界经济,2008(1):65-77.

[13]李文星.论年龄结构与居民消费的经济关系 [J].当代经济,2008(7):38-39.

[14]穆光宗.中国的人口红利:反思与展望 [J].浙江大学学报,2008(3):5-13.