我国社会保障体系的完善与大学生就业

张绣望

(浙江树人大学 继续教育学院,浙江 杭州 310015)

我国社会保障体系的完善与大学生就业

张绣望

(浙江树人大学 继续教育学院,浙江 杭州 310015)

我国进入高等教育大众化后,大学毕业生人数急剧增加,就业形势日益严峻。笔者分析大学毕业生就业过程中遇到的一系列问题,阐述社会保障体系完善的必要性,并提出从制度建设、经费支持和服务供给三方面来健全社会保障体系,促进大学生就业。

大学生就业;社会保障;高等学校

高等教育大众化是提高国民文化素质,为集约型经济建设提供生产、管理和服务人才的重要途径,更是21世纪知识经济时代参与国际竞争所需要的创新型人才培养的重要渠道。然而高等教育大众化后,大学毕业生就业形势日益严峻。大学毕业生在就业中遇到的一系列困难,已成为社会民生问题。这就亟须建立大学生就业社会保障体系,创造公平的竞争、就业环境,才能有效缓解大学生就业压力,促进大学生就业。

一、社会保障的不完善对大学生就业的影响

经过这么多年的建设,我国的社会保障事业得到很大的发展,在社会养老、医疗等领域发挥了一定的作用。但与西方发达国家相比,我国的社会保障还处于一个逐步完善的过程。

(一)社会保障水平的不平衡

经过改革开放近30年的经济建设,我国总体经济实力得到了极大的提高。与此同时,各地区间的经济发展也呈现出了不平衡发展状态。我国社会保障基金筹集采用国家、用工单位和个人共同按比例承担的缴费模式,国家承担部分由中央和地方财政共同支付,而地方政府在统筹和使用就业保障基金上各自为政,“分灶吃饭”,因此地区间社会保障水平不平衡,全国形成了多层次的保障格局,比如东部沿海城市与西部内陆城市、大城市与中小城市、城市与农村之间都存在着明显的差距,前者保障水平明显高于后者,而且教育、医疗等各类公共资源和公共服务能力也是如此。

各地区提供给大学生的就业保障基金也不平衡,这直接影响了大学毕业生就业选择。据一份2010年调查显示,真正有意愿选择去中西部边远地区工作的大学毕业生只占1.67%。①戴恒:《社会保障视角下的大学生就业问题研究》,吉林大学2010年硕士学位论文。2013年6月,笔者对已就业1年~3年的浙江省内大学毕业生开展就业问卷调查,共随机发放问卷485份,回收有效份数478份,统计结果显示,只有约23%的大学毕业生表示“如果重新找工作,可以考虑去西部就业”。发达地区集聚而欠发达地区稀少的大学生就业分布状态验证了社会保障水平对大学生就业的影响。选择城市和发达地区就业能增加大学生就业的安全感,免除后顾之忧。

行业间社会保障水平差距也影响了大学生就业。由于实行分类管理,我国行业间的社会保障水平是不一样的,比如国家行政事业单位与企业之间、国有大中型企业与私营企业之间,职工所享受的社会保障水平是不一样的,通常前者较后者高。大学毕业生倾向于选择前者,这些行业不但收入高,社会保障项目多水平又高,且社会福利待遇也很好。还有冷热门行业间保障水平也不一样,如金融、证券等行业社会保障水平就比较高。有统计资料显示,2003年~2010年证券业职工年均工资平均增速为42%,同期农林牧渔业职工年均工资增速仅为20%,行业工资增速的“马太效应”显著,“财富效应”和“马太效应”相互交织巩固并恶化了行业收入差距,更主要的是福利保障还与待遇收入呈正比。*王倩、姜琪:《资本深化下的行业收入差距分析》,《财经科学》2013年第5期,第95-104页。所以保障水平既影响大学生高考专业志愿,更影响职业选择。上述区域和行业间社会保障水平的差异性极大地缩小了大学生就业的选择面。

(二)社会保障覆盖范围不全面

我国社会保障还没有形成全覆盖的格局,如果大学毕业生到乡村、欠发达地区或非正规单位工作,抑或毕业后未就业、灵活就业的,就有可能没有或者部分参加社会保障项目,因而失去了保障资格。在这当中有社会保障制度本身的缺陷因素造成的,如灵活就业、未就业大学毕业生只有参加社会养老保险和医疗保险基金的缴费资格。有些则是不法单位钻政策空子造成的,如当前有些单位不按国家规定与大学毕业生签订劳动合同,或将合同期限缩短,或将一些本应列入合同的条款改由口头形式告知而不纳入劳动合同,还有签订阴阳合同的,都是为了逃避应尽责任,可以少缴纳或者不缴纳本应由单位承担的那部分社会保险基金。大学毕业生是新形成的弱势群体,寻找法律援助和社会帮助都比较困难。为免受正当的社会保障权益受到侵害,大学生毕业生一般情况下将城市作为就业首选地,选择保障条件好的行业就业。

(三)社会保障制度设计不合理

失业保险是社会保障体系的重要组成部分,保障失业人员在失业期间获得基本生活权益、实现再就业。按照规定,失业者所在单位和本人必须履行缴费义务满一年后才能有资格享受失业保障。然而大学毕业生失业群体没有工作经历,没有资格按规定履行缴费义务,无法享受失业保障。2006年国家出台了大学生失业登记制度,由于失业登记、救助申请需回户口所在地办理,手续比较繁琐,而且审核条件苛刻,低保金又很低等原因,导致大学生失业登记制度实施收效甚微。大学毕业生已是成年人,父母亲已没有抚养义务,将大学毕业生失业风险转嫁给家庭也只是权宜之计,不是长治久安之策。如果不妥善解决大学生失业期间的基本生存问题,会增加社会不稳定的风险因素。实行市场经济体制后,政府逐步推行公共住房改革,确立了以经济适用房、廉租房和公共租赁房为三大支柱的公共住房保障体系。刚刚步入社会的大学毕业生,由于“夹心层”身份不能申请享受经济适用房、廉租房政策,而能够申请的公共租赁房政策又处于起步摸索阶段,实施上存在着许多困难和问题,执行效果不理想。面对高房价大学毕业生如果没有家庭资助就买不起房子,只能租房。而高的房租金又使得大学毕业生只能选择群租,出现了“蚁族”,由此引发了一系列社会问题。

三、完善社会保障体系,促进大学生就业

完整的大学生就业社会保障体系包括社会保障的制度系统、法制系统、管理系统、实施系统与监督系统等,*郑功成:《社会保障学》,中国劳动社会保障出版社2011年版,第159页。各个系统有机配合,共同维护大学毕业生公平的就业保障权益。笔者认为主要从制度建设、财政支持和服务供给三方面入手健全大学生就业的社会保障体系。

(一)完善社保制度,创建大学生就业平台

1.加速推进社会保障制度一体化,拓宽大学生就业空间。在中国当前经济和社会发展条件下,要实现城乡居民平等享受同样的社会保障是不可能的,然而就业是民生之本,完善现有社会保障制度,创造公平的就业环境是政府的首要职责。社会保障制度一体化是实现城乡居民平等享受社会保障目标而迈出的第一步。加速推进社会保障制度一体化,做到社会保障的覆盖范围、管理模式、资金筹集、管理与使用等方面的一体化,是实现大学毕业生在城乡间合理流动的基本条件。将全体社会成员都列入社会保障范围,实现人员的全覆盖;建设成包括社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等基本保障项目在内的普惠型社会保障体系,实现基础性社会保障的全覆盖;提高财政转移支付能力,统筹社会保障基金的筹集和支付,实现一体化运行模式。社会保障制度一体化符合当前社会结构多元化的发展格局,能缓解社会保障和大学生流动的协调问题,体现了“十八大”提出的“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的社会保障体系建设方针,提高了大学生到乡镇和欠发达地区就业的吸引力,拓宽了大学生的就业空间。

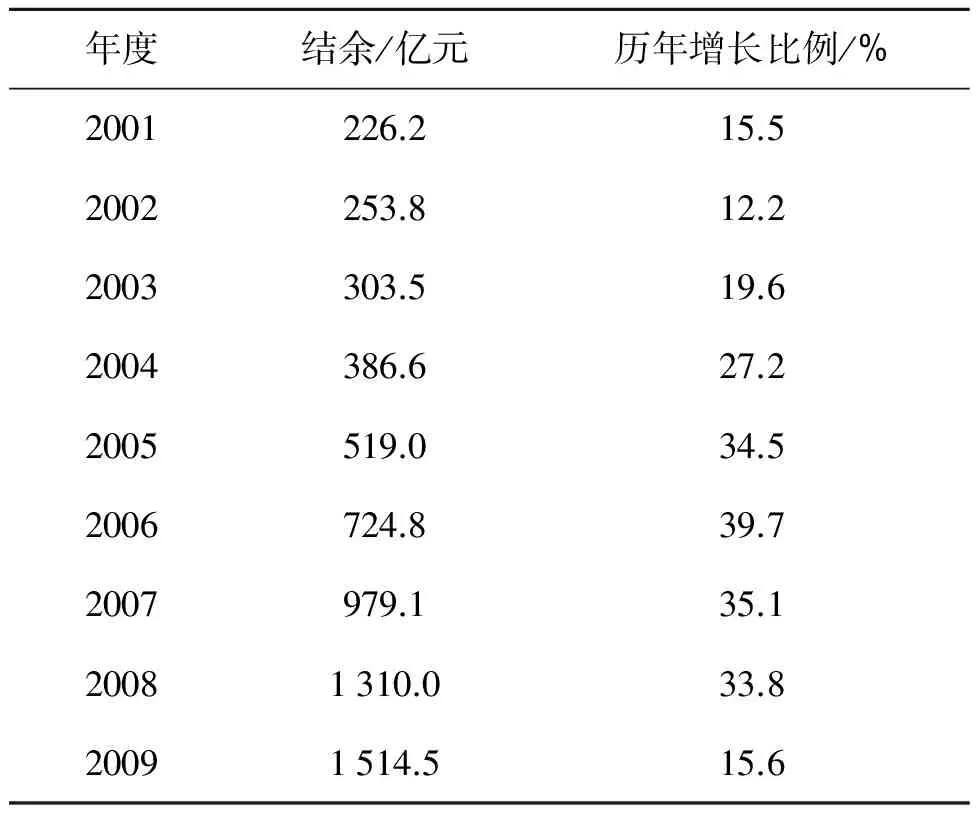

2.完善失业保险制度,保障大学生就业发展条件。青年失业是一个世界性问题,发达国家早已将失业大学毕业生纳入社会保障范围,其优点是显而易见的。随着高等教育大众化的持续,大学毕业生失业不再是一个特殊情况,将失业大学毕业生纳入失业保障范围是一个必然趋势。在校期间如何筹集缴纳失业保险基金是大学毕业生获取失业保险金的主要问题,借鉴国外模式提供两种缴费方案:第一种方案是通过在校期间大学生参加社会实践,获得报酬缴纳失业保险基金。此举不仅优化了人才培养模式,有助于锻炼大学生实践能力和交流沟通能力,同时减轻了大学生家庭负担,更树立了大学生的责任感。第二种方案是采用个人、国家共同承担的形式缴纳失业保险基金。自从我国开展社会保障事业以来,失业保险基金的结余现象就一直存在着,且结余量较大,详见表1。*陈丰元:《失业保险基金大量结余问题分析》,《河南社会科学》2011年第3期,第84-87页。

笔者分析认为:之前参加失业保险的单位都是些较正规单位,如行政机关事业单位、国有企业或者效益较好的企业等,这些单位失业现象发生概率却相对比较低。而真正需要失业保障的人员一般会是在效益较差的单位工作,此类单位往往不会按要求缴纳失业保险基金,因而失业保险基金结余逐年积累。如果全体大学毕业生都参加失业保险,也能积累较多的保险基金,因为真正不能如期就业的大学毕业生只占了一小部分,而且领取失业保险金的期限也是有限制的。所以如果能统筹上述两部分失业保险基金,那么失业保险基金结余足以支付大学毕业生失业保险金。

表1 2001—2009全国失业保险基金结余的增长比

注:数据来源于2008年、2009年《中国劳动统计年鉴》和2009年劳动与社会保障公报。

3.完善社会福利制度,保障大学生基本生活条件。政府应将“居者有其屋”作为对刚进入社会的大学生住房供给的首要目标,以减轻大学生的生活成本与压力。而如何让大学生“安居其屋”则是政府首要充分调研论证的问题。笔者认为,之前推出的公共租赁房政策主旨是好的,关键是必须从使用者自身特性出发来制定住房保障供给标准,还包括配套设施。大学生有理想、有创业梦想,目前收入低但具备提高收入的潜力,流动性强,公共服务需求旺盛。政府应该制订相关法律支持大学生群体保障性住房供给;提高财政资金投入或通过融资投资手段来保障住房居住基本条件、居所生活环境与活动场所的配置建设;制订入租和退租审核机制以保障公共租赁房的供给能力。

(二)提高财政投入和监管力度,维护大学生就业环境公平

社会保障制度的良性实施离不开经济支持,政府是社会保障经费的重要提供者,所以政府要完善社会保障基金的筹资机制,确保有足够的财政资金投入到针对大学生就业的社会保障事业建设中。政府也是社会保障的实施组织者,要健全财务制度,加强监管,保证专项经费的正常收支,避免出现“乱账”现象。要充分了解掌握大学生就业动态数据,要因人而异实施社会保障项目,准确支付社会保障经费。针对失业大学生群体,政府要发放失业保险金和提供培训经费支持,以保障失业大学生的基本生活条件,保证培训项目和培训质量,以失业保障促进大学生就业。针对已就业的低收入大学生群体,政府要充分调研,进行预算,加大如公共租赁房的公共基础设施建设,保障已就业大学生的基本居住条件,使其能安心工作,潜心钻研业务,以积极心态参与当地的经济建设。此外,政府要做好社会保障基金的收缴工作,加强宣传,让每位大学生都知晓社会保障政策内容、参保和申请程序,扩大大学生参保覆盖面,提高社会保障基金总数额,从而提高规避风险能力。提高财政经济支持能力以及准确支付是大学生毕业生社会保障事业健康发展、良性运行的重要保证。

(三)加强服务型政府建设,提高社保服务能力

社会保障是服务型政府职能的重要体现,2006年中共第十六届六中全会通过《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,明确提出要求“建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能”。政府应从业务管理、服务设施、服务组织和信息系统等方面加强建设来提高大学生社会保障公共服务能力。加强与大学生的沟通与交流,改造大学生社会保障业务管理组织机构,优化业务流程,提高服务效率。完善大学毕业生社会保障信息管理系统,充分运用通讯和信息技术手段实现大学毕业生信息的网络化管理,使大学毕业生信息准确、更新及时。在社会保障服务过程中,树立大学毕业生本位意识,强调大学毕业生的社会保障需求。根据大学生个体不同的保障需求设立保障项目,并根据不同的项目制定科学合理的制度,确保大学毕业生人人都能得到必要的社会保障支持,维护大学生社会保障的公平性。

(责任编辑陈汉轮)

Social Security System Improvement andEmployment of University Graduates

ZHANG Xiuwang

(ContinuingEducationSchoolofZhejiangShurenUniversity,Hangzhou,Zhejiang, 310015,China)

With China’s entrance to higher education popularization, the number of university graduates increases rapidly and their employment situation is becoming increasingly serious. This paper analyzes the series of problems encountered during their job-hunting, unemployment and employment. It elaborates the necessity of improving the social security system and proposes for its improvement from the three aspects of system construction, financial support, and services and supply, so as to promote the employment of university graduates.

university graduates employment; social security; institutions of higher education

2013-08-01

2011年度浙江省软科学研究计划项目(2011C35044)

张绣望,女,浙江东阳人,副研究员,硕士,浙江树人大学继续教育学院副院长,研究方向:高校管理与大学生就业。

C913.7;G473.8

A

1671-2714(2013)06-0064-04

10.3969/j.issn.1671-2714.2013.06.017