论《乌古斯传》文献语言名词的格、人称范畴

热比古丽·艾太木

(昌吉学院中语系 新疆 昌吉 831100)

维吾尔族人民具有悠久的历史和灿烂的文化。维吾尔人在悠久的历史上,留下了珍贵的口头和书面文献。维吾尔人的古代叙事诗是维吾尔历史、文化、文学艺术的取之不尽的源泉。其中《乌古斯传》是因其内容的广泛和丰富,语言的朴素和漂亮,涉及范围的广泛而在维吾尔历史上占崇高的位置。

《乌古斯传》(oguz-namä)是流传在古代维吾尔人民中间的一部散文体英雄史诗。现存唯一回鹘文写本藏于法国巴黎国立图书馆(BibliothequeNationale),编号为Suppl.turc,1001(即所谓舍费Ch.Schefer收藏本)。它于13-14世纪在新疆吐鲁番地区用回鹘文(古代维吾尔文)写成。对《乌古斯传》文献语言的名词进行研究为维吾尔词汇学研究提供了丰富的材料。[1][2]

一、《乌古斯传》语言名词的格

?

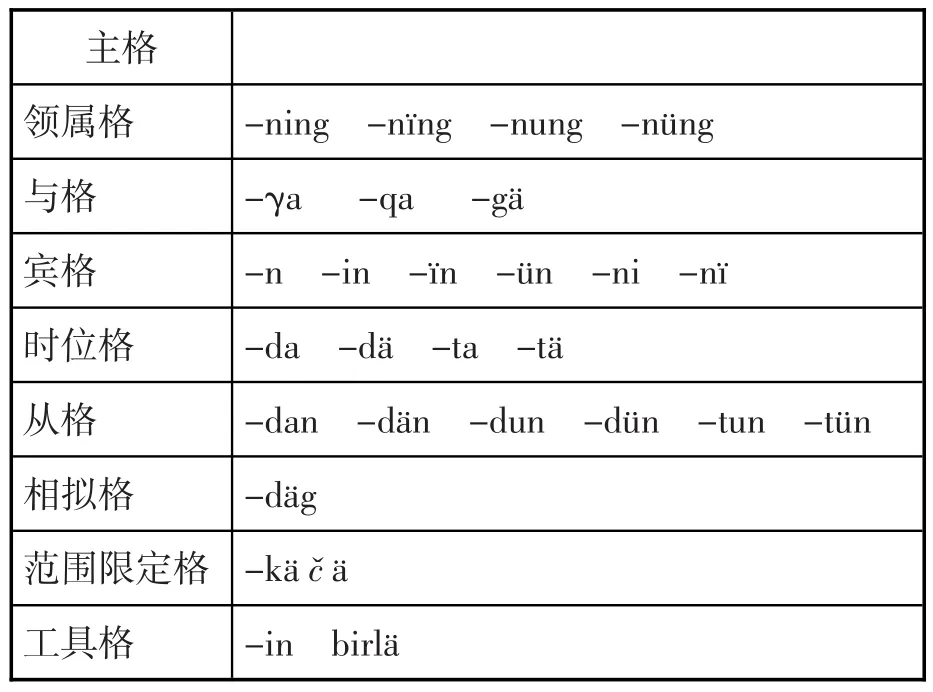

名词是一种实词,它是表示事物名称的词类,包括人、物、自然现象、动植物、物质、山河、国家、地区、思想感情、概念等等。《乌古斯传》语言的名词具有数、领属人称、格等语法范畴。这篇论文主要讨论《乌古斯传》文献语言名词的格、领属人称范畴。在维语里,名词在句中作句子成分时就有一定的格的形式,所以格是表示名词的句法功能,确定该名词和句中其他句子成分的关系的[3]。《乌古斯传》文献语言中名词有九种格,即:主格(基本格)、领属格、与格、宾格、时位格、从格、相拟格、范围限定格、工具格。可用以下表来表示:

我们下面再通过各个时期-突厥语时期、回鹘语时期、察哈台语时期和现代维吾尔语时期语言中名词的格范畴来比较分析和总结《乌古斯传》语言名词格范畴的特点。

1.主格

主格是不带任何附加成分的形式,它由零形态来表示。此文献中名词的主格形式出现的最多。因为主格形式和表示的意义自古以来变化不大,尤其是此文献中所使用的名词单数与叶尼塞-鄂尔浑文献、早期回鹘文献相比也没有明显的区别,所以在这里就不做详细的讨论了。

2.领属格

此文献中名词的领属格出现的形式有:-ning/-nïng(加在由非圆唇元音构成的词干之后),-nung/-nüng(加在由圆唇元音构成的词干之后),表示“……的”之意。例如:

känä künlärdän bir kün ayqaγannungközü yarïp bodadï,ärkäk oγul toγurdï.(第 3-4行)“一天,阿依汗眼发异彩,生下一个男孩。”

olböriningartlarïn qataγlap yürügüdäturur ärdilärärdi(152-153).

“于是队伍紧跟在苍狼的后面行进。”

在鄂尔浑-叶尼塞碑铭中,名词领属格可直接表示事物的所有者,领属格在这一时期的语言中不是十分发达,只与第三人称名词连用。主要形式有:-ing/-ïng,-ning/-nïng,表示名词所表示的事物间的所属关系。-ing/-ïng形式主要缀加辅音结尾的名词之后,-ning/-nïng形式主要缀加元音结尾的名词之后(这一类附加成分只见于极少数名词词干后,而更多地用于代词之后)。[4]例如:

qaγan-ïng (K南12)“可汗的”

bodun-ïng(K东1)“人民的”

tigin-ing(K西南)“阙特勤的”

bäg-ing(K东33)“伯克的”[5]

到了察哈台语时期名词领属格-ning/-nïng,-nung/-nüng形式广泛使用,也出现了-ni/-nï/-n等形式。在现代维吾尔语中表示名词领属格的形式-ning取代了其它形式。

从上述例子可以看出,用回鹘语抄写的《乌古斯传》名词的领属格-ning/-nïng代替了在鄂尔浑-叶尼塞碑铭中名词的领属格-ing/-ïng形式,也出现了-nung/-nüng形式的变体。为在察哈台语时期和现代维吾尔语时期更广泛地使用打下了基础。

3.与格

鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言中名词的方向格和与格都存在,方向格由名词词干缀接-γaru/-qaru,-gärü附加成分构成。与格由名词词干缀接-γa/-qa,-gä/-kä,-ra/-rä,-a/-ä等附加成分构成。例如:

tabγa c-γaru(T南2)“往唐朝”

öng-rä(O前2)“往东方”

äb-gärü(T北6)“往家里”

oγlum-a(B南10)“对我的孩子”

ab-qa(Ir17)“打猎”

böri-kä(Ir40)“对狼”[5][6]

回鹘语时期:

回鹘文献语言中方向格和与格也都存在,方向格继承了鄂尔浑-叶尼塞时期所使用的 -γaru/-qaru,-gärü 附 加 成 分 ,与 格 除了-γa/-qa,-gä/-kä等附加成分之外,还形成了-ïnga/-ingä(加在以辅音结尾的词干之后)和-(sï)nga/-(si)ngä(加在以元音结尾的词干之后)。[7]例如:

taš-qaru“向外”(Suv13)

ämgäk tolγaq-qa“对疼苦”(Suv7)

ilig-gärü“向国王”(UigⅣ694)

qut-ïnga“向尊前”(MSY12b)

《乌古斯传》语言中名词的与格形式有:-γa/-qa,-gä。例如:

ošul kim mäningaγïzumγabaqar turur bosa,tarïtïγtartïp dost tutarmän däp dädi.(109-111)“顺我者,吾当引以为友;赐以礼品。”

toydan song oγuz qaγanbäglärgäälgünlärgäyarlïq bärdi.(94-96)

宴会之后,乌古斯可汗向诸官和百姓下了诏令。

与上述鄂尔浑-叶尼塞碑铭时期和回鹘语时期名词与格比较,此文献中方向格和与格附加成分合并为-γa/-qa,-gä,这是14-16世纪察哈台语形成时期的语法特点。

察哈台语时期名词的与格形式-γa/-qa,-gä/-kä广泛的使用,代替了其他形式。现代维吾尔语名词的与格也继承了察哈台语文献中的这种形式。[8]

4.宾格

鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言中表示宾格的主要语法形式:(1)-γ/-g,-ïγ/-ig这一附加成分还有-uγ/-üg等变体。(2)-n/-ïn/-in(3)-nï/-ni(这一类附加成分主要用于人称代词之后,名词后则非常少用)。例如:

kiši-g(K南6)“把人”

sa cï-n(B南12)“把头发”

adγïr-ïγ(K东36)“把马”

qanïng-ïn(T西3)“把你们的可汗”

bung-uγ(K南8)“把苦恼”

qoraγïng-nï(O正4)“把你的忠实”[9]

回鹘文献语言名词的宾格继承了鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言时期的三种语法形式,但是在使用范围方面有一定的改变,以其中第一组最为常见,使用较多,也形成了-aγ/-äg等变体。第三组(-nï/-ni)除了附加在人称代词之后,还有附加在抽象名词之后。第二组(-n/-ïn/-in)则是专用于定中词组中的被修饰名词之后。[10]

《乌古斯传》语言中所使用的名词的宾格语法形式有:-nï/-ni,-n/-ïn/-in/-ün,其中-nï/-ni形式在此文献中出现的次数最多,即-nï形式出现23次,-ni形式出现6次。其他形式则使用的很少,即-in,-ïn,-ün,-n等形式分别出现为4次,3次,2次,2次。与上述鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言中名词的宾格和回鹘文献语言中名词的宾格比较,此文献中的名词宾格-nï/-ni广泛的使用,完全代替了前两个时期的名词宾格形式-γ/-g,-ïγ/-ig。还有,此文献中名词宾格-in,-ïn,-ün,-n等形式的存在只不过是一种残余现象。

到了察哈台语时期为名词宾格而只使用-nï/-ni形式,-n/-ïn/-in 只出现在诗歌作品中。现代维吾尔语名词宾格只有一种形式-ni。

5.时位格

在鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言中名词的时位格叫地点-从格。这一时期名词的时位格和从格还没分出来。有下列三种形式:(1)-da/-dä,-ta/-tä;(2)-tan/-tän,-dan/-dän;(3)-nta/-ntä(这一类附加成分只缀接带有第三人称领属性词尾的名词之后)。例如:

taγ-da(B南8)“在山上”

öng-dän(T南5)“从东方”

yär-tä(K13)“在地上”

qang-nta(Ir58)“和他的父亲”[10]

这个时期虽然已经出现-dan的形式,但是没有得到普及。到了回鹘语时期,使用从格的频率逐渐增多,而早期回鹘文献中仍然保留了时位格-da/-dä,-ta/-tä附加成分表示从格的语法意义。晚期回鹘语文献语言中从格词尾-dan/-tan越来越多地代替由时位格词尾-da/-dä,-ta/-tä表示从格意义的情况。这种情况反映了语言发展过程中的一种过渡性现象。属于晚期回鹘语的《乌古斯传》语言中这种时位格和从格的功能分化已经完成,即该文献中不存在时位格词尾表示从格意义的情况,只有由-dan/-dän等形式来表示从格意义,由-da/-dä,-ta/-tä来表示时位格意义。例如:

bu nomluγ sawaγ ang magitältäracagri käntuluštauqmïšk(ä)rgäk.

现在此言应从摩加陀国的王全城得知。(弥勒会见记,第一章1,A3)

ol urus bäg oγulun taγbašïdatäräng mürän arasïda y(a)qšïbärk baluqqa yumšadï.(乌古斯传,174-176)“罗斯伯克派他的儿子,防守一座坚固的城堡。”

olyaruqtunkök tülüklüg,kök yalluγ bädük birärkäk böri cïqtï.(乌古斯传139-141)“从亮光里出现一只苍毛苍鬃的大公狼。”

察哈台语时期:

到了察哈台语时期,时位格和从格的分工已经明确化了。这一时期时位格附加成分主要有:-da/-dä,-ta/-tä。

在现代维吾尔语时期名词的-da/-dä,-ta/-tä等时位格形式已经固定话了。[11]

通过上述各个时期名词时位格的比较可以总结出,《乌古斯传》文献语言属于晚期回鹘语,回鹘语和察哈台语过渡时期的语言。

6.从格

像上述我们所说的一样,鄂尔浑-叶尼塞碑铭时期的语言中名词的时位格和从格没有分离,回鹘语时期名词从格的形式是在名词词干后缀加附加成分-tin/-tïn(加以清辅音结尾的词干之后),-din/-dïn(加以浊辅音结尾的词干之后),在晚期的回鹘文献中还有-dun/-dün以及带有方言性变体的-dan/-dän,-tan/-tän。《乌古斯传》语言名词从格均属于这种情况,即此文献中名词从格有以下附加成分:-dan/-dän,-dun/-dün,-tun/-tün。这些附加成分形式上区别于回鹘语早期文献中所使用的名词的从格形式。另外,这些附加成分元音和谐规律很强。例如:

künlärdän“日子” 第3行

köktün“从天空” 第51行

kündün“日子” 第11行

yaruqtun“从亮光” 第139行

közdän“眼睛” 第228行

altundan“金” 第249行

uyqudun“从睡眠” 第321行

察哈台语时期名词的从格形式有:-din/-tin,dan/-dän。现代维吾尔语中名词从格的形态标志是-din/-tin。在口语中从格标志还使用-dun/-dün,-tun/-tün四种形式。例如:

u helila turpandin qaytip käldi.“他刚刚(从)吐鲁番返回来了。”[13]

此文献中除了上述的六种名词格外还出现了相拟格,范围限定格和工具格等。因为它们较少地使用,在这里我们就不讲了。

二、《乌古斯传》文献语言名词的领属人称

名词的领属人称由名词后缀加各种附加成分来表示。而这些附加成分除了有第一人称,即说话者,第二人称,即对方和第三人称,就是说话者和听话者外的另一方的区别外,还有数的区别。也就是说,从这些领属人称附加成分还可看出,它们所缀加的名词所表示的人或事物是单个的人(或事物)或多数人(或事物)。[14]

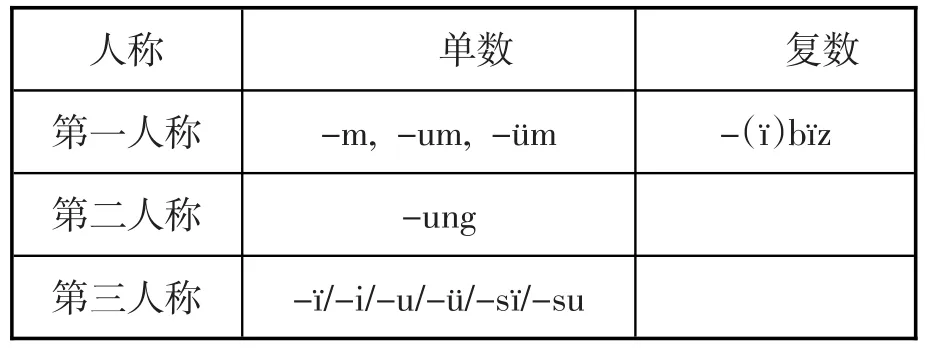

此文献中所出现的领属人称形式有以下:

古代突厥语时期名词第一人称有单、复数的区别。第一人称单数由名词词干后缀加-m,-im,-ïm,-um,-üm等附加成分构成。例如:

apa-m(K东1)“我的祖先”

bodun-um(K北1)“我的人民”

är-im(HT)“我的人”

türk-üm(B北13)“我的突厥人民”

qang-ïm(K东11)“我的父亲”

鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言名词第一人称复数由名词原形后缀接-mïz/-ïmïz,-miz/-imiz构成。例如:

yaγï-mïz(T南1)“我们的敌人”

törü-miz(K东22)“我们的法规”

qang-ïmïz(K东26)“我们的父亲”

äl-imiz(K东22)“我们的过都”

回鹘文献语言中的名词第一人称单、复数继承了鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言中的名词的第一人称单、复数附加成分。两个时期比较来看,这些附加成分形式和意义上没有多大的变化,就回鹘文献语言名词复数除了上述四种形式外还使用了-umuz/-ümüz等形式。到了察哈台语时期,随着元音-ï和-i的合并为-i形式,名词第一人称单、复数就继承了前两期的带-i的形式,也就是第一人称单数用了-m,-im,-um,-üm,复 数 用了-miz/-imiz。现代维吾尔语中名词的第一人称单、复数和察哈台语时期的一样。

《乌古斯传》语言中名词第一人称单数附加成分有:-m,-um,-üm,复数形式有:-(ï)bïz。例如:

ata-m(第183行)“我的父亲”

köngül-üm(第333行)“我的心”

oq-um(第47行)“我的箭”

qut-(ï)bïz(第190行)“我们的幸福”

uruγ-(ï)bïz(第191行)“我们后代”[15]

此文献中名词第一人称单、复数形式和上述各个时期均不同,即此文献中没出现过单数-im,-ïm形式,复数就用-(ï)bïz形式,而其他各个时期复数用-imiz等形式。此文献中第二人称单数就用了-ung形式,没有出现复数形式。

在鄂尔浑-叶尼塞碑铭文献中,名词第三人称单、复数之分,即单、复数均由名词词干后缀加-ï/-i,-sï/-si来表示。回鹘文献中名词第三人称也和鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言一样,名词第三人称-ï/-i,-sï/-si等附加成分来表示。察哈台文献中也继承了前两个时期的名词第三人称附加成分[16]。现代维吾尔语中由于-ï元音文学语言中不使用,因此名词第三人称用-i和-si附加成分来表示。但是,《乌古斯传》文献中所使用的第三人称的语法形式和上述各个时期的不太一样,也就是在此文献中名词第三人称出现了-ï/-i/-u/-ü/-sï/-su,多用了元音-u/-ü/,不用-si形式而用-su形式。比其他文献而言,元音和谐规律更强。例如:

oγul-ï(第181行)“他的儿子”

angaγu-su(第1行)“他的形象”

önglüg-i(第5行)“他的脸色”

köz-ü(第4行)“他的眼睛”

ana-sï(第8行)“他的母亲”

三、结语

在格方面:

《乌古斯传》文献语言中表示与格的附加成分-γaru/-qaru,-gärü没有出现,方向格和与格附加成分合并为-γa/-qa,-gä。在宾格附加成分中,-nï/-ni形式已经广泛地使用,同时,保留-in,-ïn,-ün,-n等古代的形式,但是它们出现的次数特别少。此文献语言中时位格和从格的功能分化已经完成,即该文献中不存在时位格词尾表示从格意义的情况,只有由-dan/-dän等形式来表示从格意义,由-da/-dä,-ta/-tä来表示时位格意义。

在名词的领属人称方面:

在此文献中继承了鄂尔浑-叶尼塞文献和早期回鹘文献中的名词领属人称形式,二者之间几乎没有区别,但在第一人称复数方面出现了-(ï)bïz形式,而其他文献中却出现了-ïmïz等形式。因为名词的领属人称从鄂尔浑-叶尼塞时期的语言到现代维吾尔语没有太大的变化,所以在这方面没有较为突出的特点。

[1]耿世民.乌古斯可汗的传说(汉文)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1980:1-10.

[2]耿世民,吐尔逊·阿尤甫等.乌古斯可汗的传说(维吾尔文)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1980:1-5.

[3]李经纬等.高昌回鹘文献语言研究[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,2003:215-237.

[4]牛汝极.维吾尔古文字与古文献导论[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997:86-108.

[5][6]耿世民,阿布都热西提·亚库甫.鄂尔浑-叶尼塞碑铭语言研究[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,1999:10-89.

[7]张铁山.回鹘文献语言的结构与特点[M].北京:中央民族大学出版社,2005:40-90.

[8]阿布都鲁夫·塔克拉玛干尼.察哈台维吾尔语语法[M].北京:民族出版社,2007:30-80.

[9]耿世民.维吾尔古代文献研究[M].北京:中央民族大学出版社,2003:20-100.

[10]张量.中国突厥语言名词“人称”、“数”的比较研究[J].语言与翻译,1996,(3).

[11]买提热依木·沙依提.突厥语言学导论[M].北京:民族出版社,2004:50-120.

[12]哈米提·铁木尔编著.现代维吾尔语语法[M].北京:民族出版社,1987:20-80.

[13]伊布拉音·穆提义.论《突厥语词典》中的主要文学语言-哈喀尼耶语(维吾尔文).研究所合编.突厥语研究(3)[C].北京:民族出版社,1990:40-90.

[14]赵相如,朱志宁.维吾尔语简志[M].北京:民族出版社,1983:25-100.

[15]牛汝极等.文化的绿洲[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:208-222.

[16]热孜娅·努日.回鹘文哈密本《弥勒会见记》名词研究[D].中央民族大学,2006:10-70.