1型糖尿病儿童青少年生存质量调查及分析

李 荣,熊 丰,胡玉娟,侯 玲,程昕然,罗雁红,马勤香,王 力,罗顺清,朱 岷

(1.重庆医科大学附属儿童医院,重庆 400014;2.华中科技大学附属同济医院,湖北 武汉 430074;3.成都市妇女儿童中心医院,四川成都 610091)

1型糖尿病是一种胰岛素绝对缺乏的慢性代谢性疾病,以高血糖及其所致的多系统损害为特征,需要终身治疗。治疗目的为有效控制血糖,尽可能地防止、延缓和减轻并发症的发生。治疗方法包括胰岛素替代疗法和饮食控制。这就涉及患者需长期皮下注射胰岛素及频繁的血糖监测,配合糖尿病患者的饮食、定期的门诊随访检测糖化血红蛋白、尿四蛋白、眼底检查等。血糖的波动还受到感染、饮食不当、情绪激惹、青春期到来等错综复杂的多因素影响。如若控制不佳,会反复发生酮症酸中毒、低血糖及慢性并发症,如糖尿病眼病、肾脏损害、神经病变、生长发育落后等[2]。疾病本身与治疗过程对1型糖尿病儿童青少年生理心理及社会关系等方面都会带来影响[3-5],严重影响了儿童糖尿病患者的生存质量(Diabetes Quality Of Life,DQOL)。1993年儿童及青少年国际糖尿病学会(International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes,ISPAD)提出应“提高全世界儿童及青少年糖尿病患者的健康、社会福利和生存质量”[6],然而近10年来,国内外对1型糖尿病儿童青少年的生存状况的了解及调查却极少。本研究期望通过对2012年4月-12月参加重庆、武汉及成都地区糖尿病夏令营的98位1型糖尿病儿童青少年的生存质量进行调查,力图了解儿童糖尿病患者生存现状,探讨其影响因素,为更好地管理1型糖尿病儿童、提高该群体患者生存质量提供依据。

1 对象及方法

1.1 调查对象 2012年4月-12月参加重庆、武汉及成都三地糖尿病夏令营的儿童及青少年,诊断均符合WH01999年1型糖尿病诊断标准[7],无明显的智力、精神障碍,均有自主学习及理解能力,可独自参照评分标准完成量表。

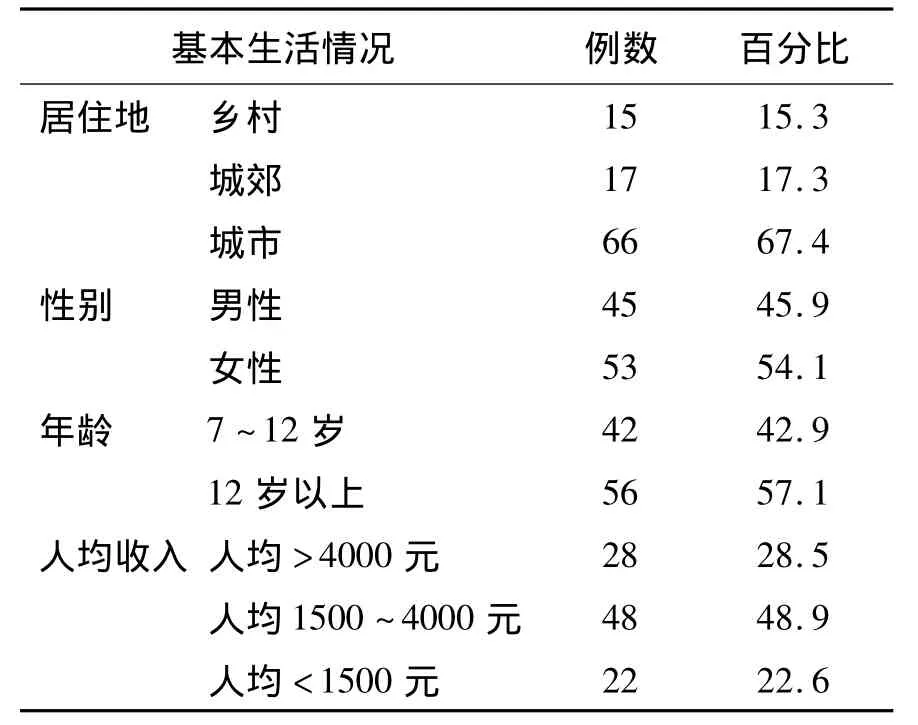

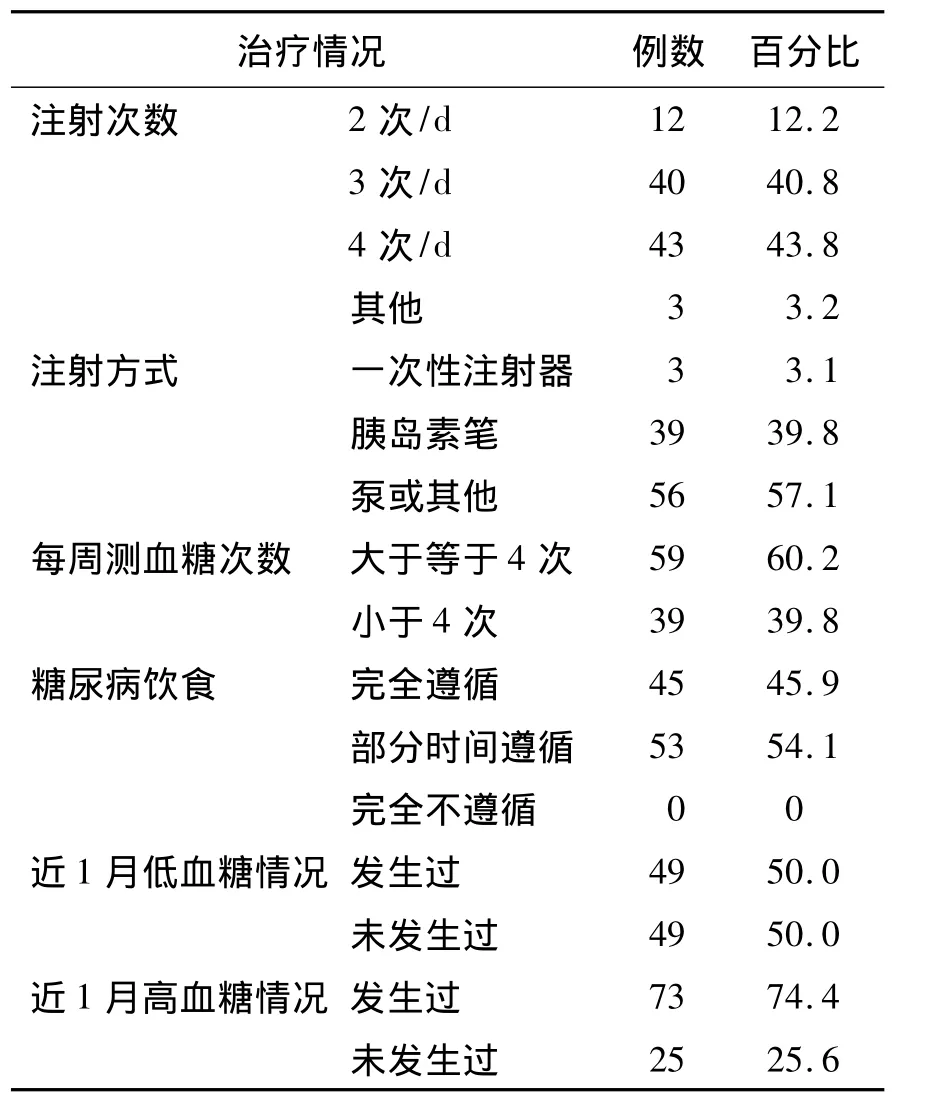

现场共发放问卷104份,获取有效问卷98份。其中男45名,女53名,均为1型糖尿病患者。年龄7~24岁,7~12岁共42名,12岁以上56名。病程2月~16年不等,平均病程为(3.12±3.13)年。完全遵循糖尿病饮食的共45人,占45.9%,近1月发生低血糖的有49名,占 50.0%,发生高血糖的有 73人,占74.4%。

1.2 调查内容 包含美国青少年儿童糖尿病生存质量量表及参调儿童青少年的基本情况两部分。

量表共有53个评分题,分为影响度、担忧度及满意度三个维度:影响度24题,担忧度11题,满意度包括总体满意度7题及一般情况满意度10题。量表采用反向5级程度评分:如影响度评分中从没有影响为1分,一直有影响为5分;满意度评分中一直非常满意为1分,一直不满意为5分;同时设置了专门的评分标准供被调查者参考;另有自身总体健康评分题目1道,分为很好、好、一般、差四个选项。量表测评结果为每个维度所得总分越高,生存质量越低。

基本情况题目涉及基本生活情况:年龄、性别、居住地、家庭平均月收入;治疗情况:糖尿病类型、病程、是否遵医嘱糖尿病饮食、每日胰岛素注射次数、注射器械、每周测血糖次数,以及近1月是否发生过低血糖和高血糖等多个方面的情况。

1.3 调查方法 统一培训调查员,通过规范的培训,参与每次的夏令营活动,分发量表,并逐一指导填写,不予以暗示,每份量表填写约需要15~20 min时间。

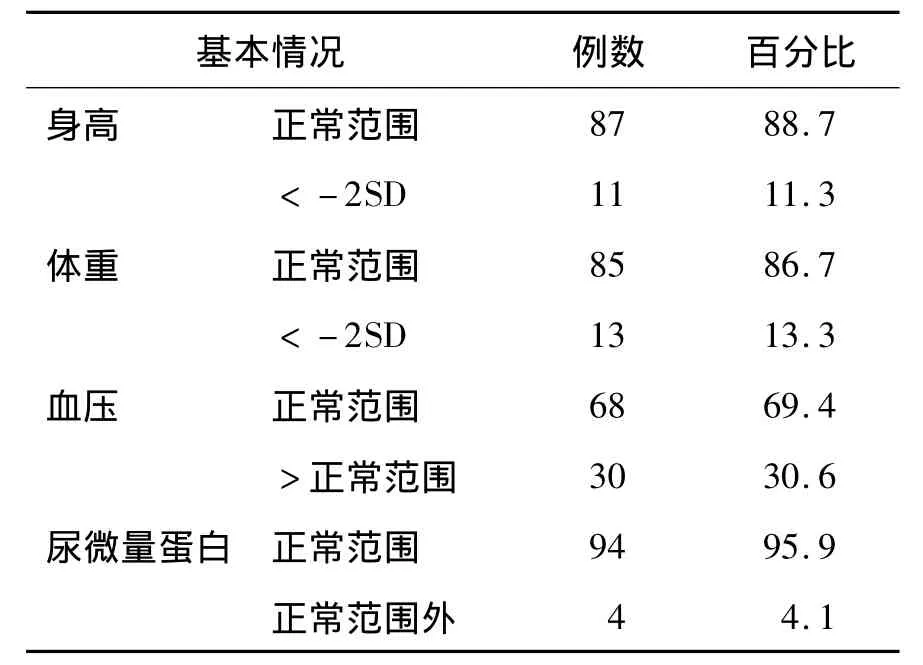

1.4 测量指标 现场测量身高、体重(数值精确到0.1)、血压(统一用电子血压计,测量前要求被测者休息15 min,血压偏高者,休息5 min后再测定2次,取平均值)及随机血糖(空腹血糖为主),并抽血、尿检查糖化血红蛋白HbAlc及尿四蛋白。血、尿标本送重庆医科大学附属儿童医院检验科统一检查。身高、体重数值录入参考中国0~18岁儿童、青少年身高、体重的标准化生长曲线[8],测值低于同性别同年龄儿童正常范围-2SD的录为异常数值,正常范围及超过正常范围的录为正常数值。血糖及HbAlc数值录入参考ADA推荐的儿童糖尿病的控制目标[9],7~12岁儿童的空腹血糖控制目标为5.0 ~10.0 mmol/l,HbAlc 控制目标 <8.0%;13~19岁青少年空腹血糖控制目标为5.0~7.2 mmol/l,HbAlc控制目标 <7.5%;测值在该范围外录为异常数值,在该范围内的录为正常数值。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件包进行数据录入及统计学分析处理,正态分布的计量资料采用描述,非正态分布的计量资料采用中位数及四分位间距描述;同时采用t检验、ANOVA等进行差异性比较;Pearson相关分析进行关系分析;回归分析进行影响因素分析;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况统计结果 详见表1及表2。

表1 基本生活情况统计Table 1 Basic life statistics

表2 治疗情况统计Table 2 Treatment statistics

2.2 现场数据测量结果 统计结果回示:7~12岁儿童 HbAlc波动在5.40~16.60%,均值为(7.68 ±2.37)%,>8.0% 的有 9 人,占21.4%;12岁以上青少年HbAlc波动在5.60~12.83%,均值为(7.91 ±1.69)%,>7.50%的有22人,占39.29%。血压高于正常标准者30名,占30.60%,不能除外现场活动强度较大等影响;余详见表3。

表3 现场测量数据结果统计Table 3 The field measured data statistics

2.3 儿童糖尿病生存质量量表信效度检测结果 首先使用SPSS 19.0对量表进行信效度检测:①Cronbach's Alpha 值为0.94(>0.70),表明有良好信度;②使用KMO和 Bartlett检验进行效度检测,结果为0.68(>0.60),故对量表的53个条目进行因子分析,结果可解释总方差的77.39%,基本代表了问卷的整体结构。故证明量表有良好的信效度。

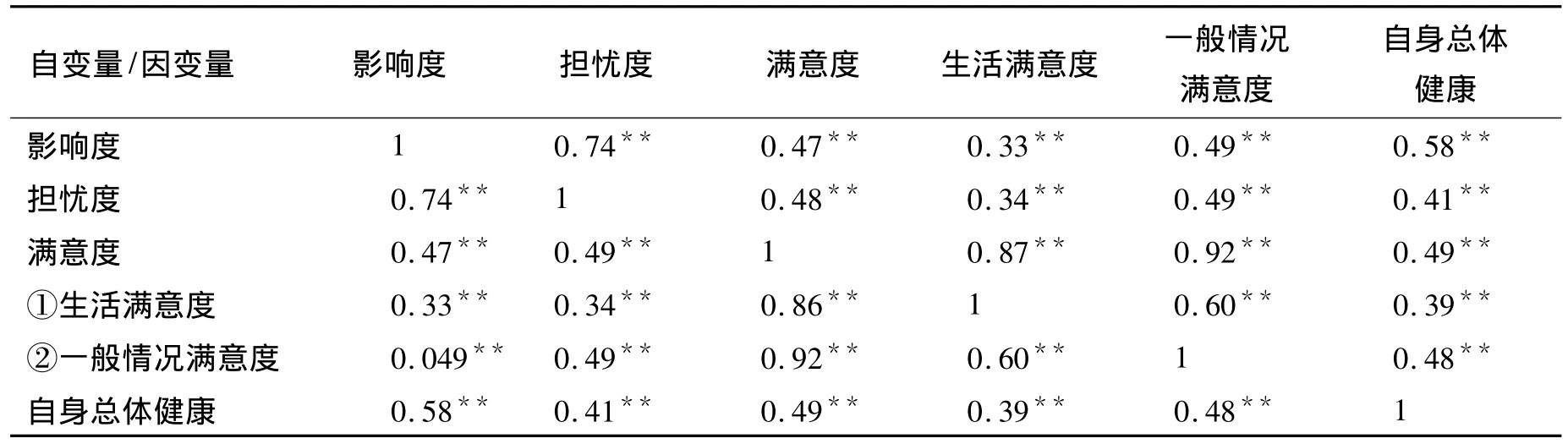

其次使用Pearson相关性分析进行量表影响度、担忧度、满意度各维度间及自身总体健康评分的相关性分析,结果见表4,可见量表各维度间在0.01水平均显著正相关,影响度及担忧度的评分越高,满意度得分越少,健康状况总体评价得分越低。且满意度的两个分量表得分与满意度总分间相关系数均大于0.75,有良好相关性。

以上两种分析方式均证明该量表在我们国内三地区使用时有良好的信效度。

表4 各维度间Pearson相关分析Table 4 The pearson analysis of the three areas

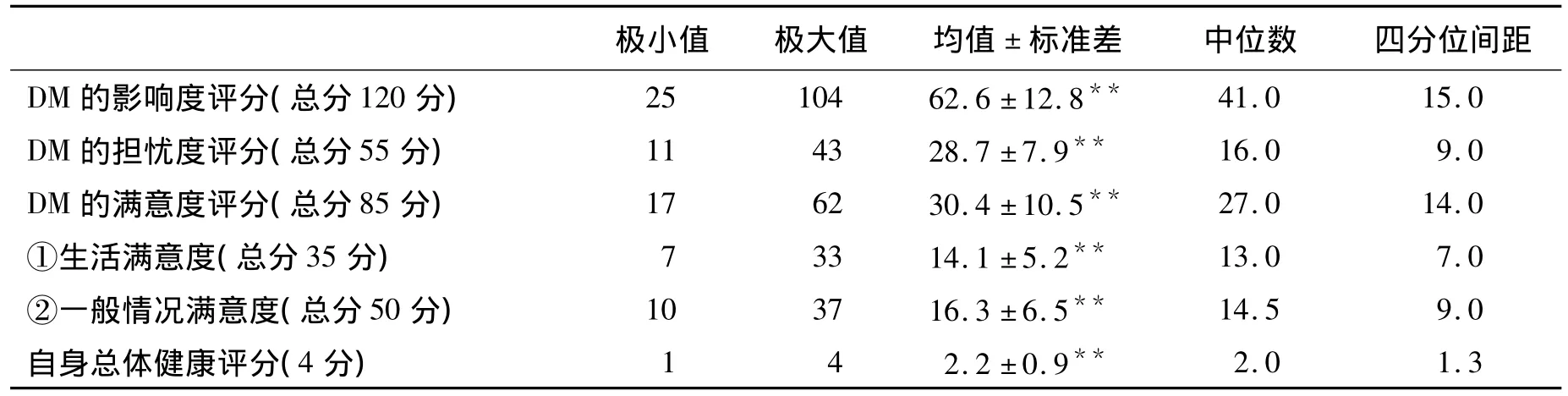

2.4 1型糖尿病儿童青少年生存质量调查结果量表包括糖尿病生存质量的影响度、担忧度及满意度三方面,此次调查结果显示:影响度及担忧度两个维度的评分均值均超过总分的一半,对生活满意度及一般情况满意度的均分小于总分的一半。但对自身的总体健康评分大于2分。见表5。

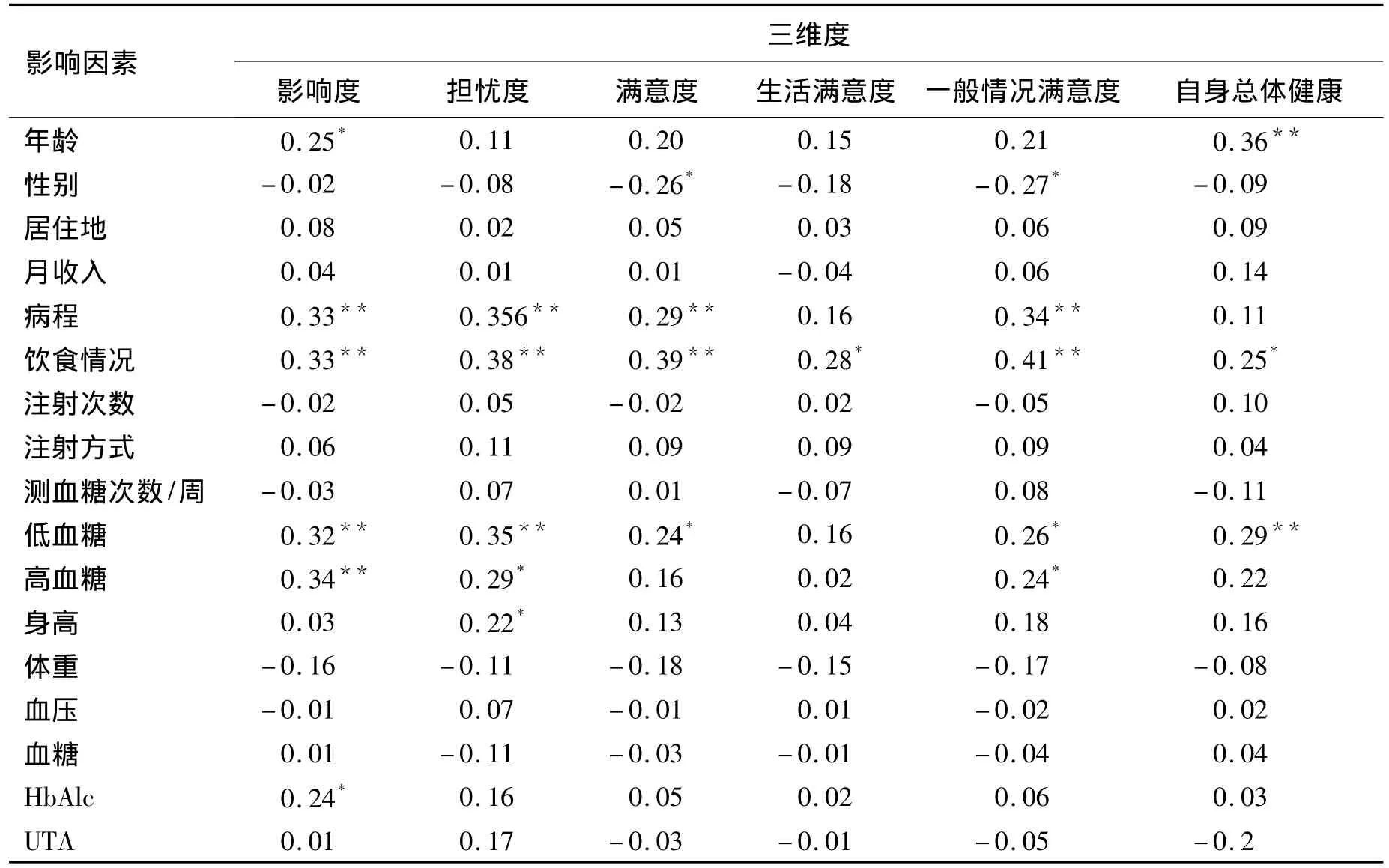

2.5 各影响因素对生存质量各维度间的影响首先进行生存质量各影响因素与三维度间的Pearson相关性分析。结果详见表6,可见 病程与影响度、担忧度及满意度评分间呈显著正相关(0.01水平),随着病程延长,患者认为糖尿病对自身的影响越大,因疾病产生的担忧越重,则对生活的满意度越低。年龄与影响度及自身总体健康评分呈正相关,尤其与自身总体健康评分的相关性较强,12岁以上青少年更明显得认为糖尿病对生活有影响,且对自身的健康评价较低。性别与满意度评分呈负相关,男性患者对生活满意度普遍较高。饮食控制与三维度评分有显著正相关性(0.01水平),良好饮食控制的糖尿病患者生存质量满意度较高,担忧度评分较低。年龄越大的糖尿病患者,尤其是女性青少年患者,对饮食的控制情况反而不如小年龄段的儿童。糖化血红蛋白值HbAlc与影响度间正相关,结合ADA推荐的儿童糖尿病的控制目标,近期HbAlc值越高的儿童,影响度评分越高。血糖不良事件(近1个月发生低血糖或者高血糖等)明显影响糖尿病患者的生存质量,尤其有低血糖发生的情况下,患者由疾病产生的担忧增多,对自身的健康评价下降。随着病程的延长,低血糖及高血糖发生频率较前增高,同时低血糖、高血糖这两个影响因素间也呈显著正相关。居住地、月收入、胰岛素注射器械、每日胰岛素注射次数、每周测血糖次数等与生存质量各维度间未发现相关性。

表5 量表三个维度分值统计情况Table 5 The score of the three areas

表6 生存质量各影响因素Pearson关系分析Table 6 The pearson analysis of the influencing factors

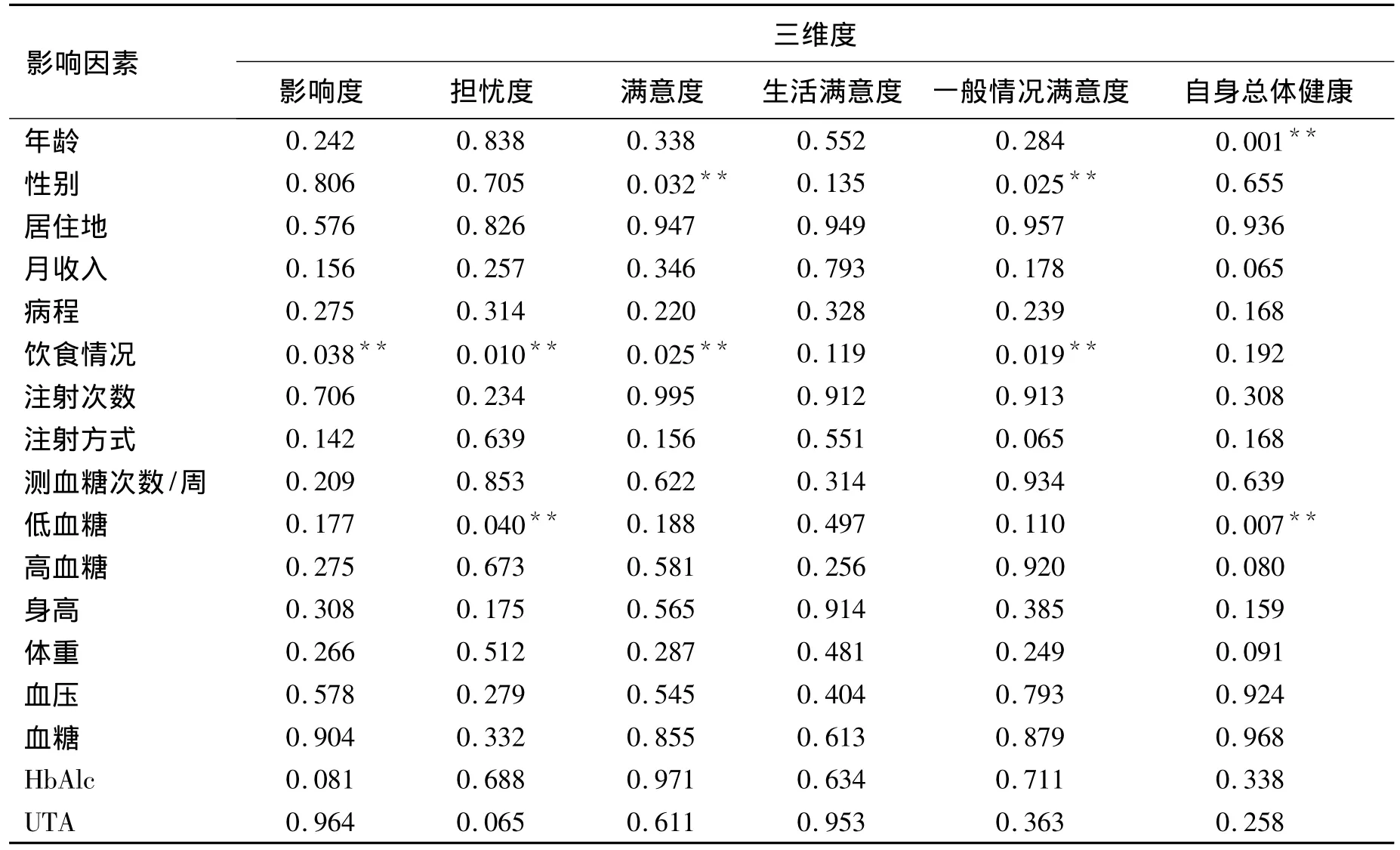

在此基础上进一步以量表三维度作为因变量进行广义线性回归分析,了解Pearson相关性分析所获得的病程、年龄、性别、饮食控制情况、HbAlc、近期血糖不良事件等因素中,对1型糖尿病儿童生存质量其主导作用的因素(结果见表7)。可见较其他影响因素而言,饮食情况对生存质量的三个维度均有显著影响,而低血糖发生与否对担忧度以及自身总体健康评分、年龄对自身总体健康评分、性别对满意度维度等的影响比较明显。而病程、高血糖以及HbAlc等对儿童生存质量的影响不及这些因素更明显。

表7 生存质量各影响因素广义线性回归分析Table 7 The linear regression analysis of the influencing factors

3 讨论

3.1 1型糖尿病群体生存质量下降 针对1型糖尿病这个特殊群体的生存质量评估,目前国内外尚无统一、规范的量表。本研究使用Margaret Grey等自制的Diabetes Quality of Life for Youths量表对1型糖尿病儿童青少年进行调查,结果证实量表有良好的信效度,且通过检测HbAlc并将量表各维度进行pearson分析,同样可证实量表的有效及可信。本研究证实,参与调查的98名1型糖尿病患者生存质量普遍下降,这与国外研究[10]1型糖尿病儿童及青少年生存质量比同年龄儿童低这一结论相一致。本研究发现,糖尿病儿童青少年普遍认为自己生活较同龄健康儿童受到影响,对未来及近期的生活比较担忧,生活满意度下降,对自身的健康评价降低,必然生存质量受损。同时,儿童糖尿病患者的自我健康评价又与量表的三维度间评分呈正相关,通过了解1型糖尿病患者生存质量的影响因素及其对生活的满意度等,可预测自我健康评价水平。同时,重塑患者自我评价,也可相应提升患者的生存质量。因此,开展心理卫生教育,协助儿童糖尿病患者心理设防,树立良好的信心对患者糖尿病生存质量非常重要。

3.2 1型糖尿病生存质量影响因素及对应处理 本研究发现,不同年龄段1型糖尿病患者生存质量间有明显的差异,随着年龄增长,患者认为疾病对生活的影响越明显,自我健康评分越低,Nardi L[11]等研究也发现这一因素。分析其原因可能为:小年龄患者思维单纯,社会需求较小,对自身所患疾病及其危害没有整体概念,所以疾病带来的影响尚不显著;随着年龄增长,患者对糖尿病这个需终身治疗的疾病及其危害逐渐认识,同时需要承受疾病对读书、交往等社会关系建立带来的不便。尤其是青春期到来后,儿童性格叛逆,服从性差,再结合血糖波动大、调控较难,难免会出现一些自怨自艾、不满等消极情绪,对自己与同龄人不一样而感到自卑,并开始对未来升学、就业等担忧,对自身的健康状况评价自然较低。

良好饮食控制、HbAlc的检测、近期血糖控制情况等,也对生存质量有影响[7,12],且本文发现其对生存质量的影响较其他因素更显著。本研究发现,年龄较大的患者,反而不能遵循良好的糖尿病饮食,且随着病程延长,自我血糖监测次数减少,血糖控制不佳的次数发生增多,生存质量受到影响。12岁以前的儿童服从性强,能较好地遵从合理饮食,且血糖管理以家庭协助、父母监督为主,生存质量相对较高。进入青春期及以后的青少年,多寄宿或者在外地就学等,自我掌控时间增多,此时如果糖尿病自我综合管理恶化就会明显影响生存质量。本研究发现,在血糖控制不稳定的情况下,高血糖及低血糖均容易发生,HbAlc测值增高,糖尿病生存质量受到影响,因而不能对任意一种血糖不良事件放松警惕。所以,针对年龄较大、病程较久的1型糖尿病儿童青少年,我们要促进患儿与父母间的糖尿病管理协商,提高儿童青少年的自我管理水平,加强血糖监测,定期检查糖化血红蛋白,教授患者学会如何识别、处理各种异常血糖事件,从而有效地进行疾病的控制。

较男性而言,女性患者对生存质量的满意度下降,对饮食的遵从性差于男性。考虑可能与女性天性敏感、容易担忧、焦虑等有关系。进入青春期后的女孩子,注重身材,有明显的从众心理,不希望自己被其他人所排斥等,会通过减肥等改变体形,这些都间接的影响了生存质量。所以,针对步入青春期的糖尿病女性患者,我们要让其充分认识到良好饮食控制的重要性,并教授其如何合理的饮食搭配,在适当的时机以恰当的方式进行生理卫生教育及心理督导,指导其寻找适合方式进行倾诉内心的疑惑等。陈声林等[13]研究认为不同胰岛素注射仪器的使用会影响生存质量,同样,何丽等[14]亦认为采用胰岛素泵可提高患儿生存质量,但本调查并未发现其之间的相关性,可能与部分使用胰岛素泵的患儿生活及饮食比较随意,更易发生酮症酸中毒及低血糖等有关[15]。同时本调查也未发现每日不同的胰岛素注射次数这一因素与生存质量有相关性。

1型糖尿病儿童青少年的生存质量明显受到疾病的影响,尤其是病程较久患儿与步入青春期及以后的女性患者等,医护及家庭、学校等社会环境应在综合指导治疗的基础上,提高对这一群体身心健康的关注,给予精神支持,督促其遵循完全的糖尿病饮食,定时血糖监测,减少低血糖及高血糖事件的发生,并鼓励糖尿病儿童及青少年良好自我管理,合理心理疏导,对治疗及生活树立信心。

[1]GARY M,INGERSOLL,DAVID G.A Modified Quality-of-Life Measure for Youths:Psychometric Properties[J].The Diabetes educator,1991,17(2):114-118.

[2]HU Ya'mei,JIANG Zaifang(胡亚美,江载芳):Zhu Futang Textbook of Pediatrics(实用儿科学)7[M].Beijing:People's Medical Publishing House,2002:2042-2051.(in Chinese)

[3]LIN Hong,ZHOU Ming,CHEN Wei,et al(林红,周铭,陈维,等).Analysis of quality of life of diabetes in children in Mei zhou city[J].Chinese Journal of Child Health Care(中国儿童保健杂志),2004,12(2):161-162.(in Chinese)

[4]MARGARET GREY.Personal and family factors associated with quality of life in adolescents with diabetes[J].Diabetes care,1998,21(6):909-914.

[5]ROBERT D.GOLDNEY,MD,PAT J.PHILLIPS,MA,et al.Diabetes,Depression,and Quality of Life[J].Diabetes care,2004,27(5):1066-1070.

[6]GONG Chunxiu(巩纯秀).The guide insulin treatment of diabetic children and adolescents(2010 Edition) [J].Chinese Journal of Pediatrics(中华儿科杂志),2010,48(6):431-435.(in Chinese)

[7]QIAN Rongli(钱荣立).New diagnostic criteria for diabetes and type [J].Chinese Journal of diabetes(中国糖尿病杂志),2000,8(1):5-6.(in Chinese)

[8]LI Hui,JI Chengye,ZONG Xinnan,et al(李辉,季成叶,宗心南,等).Height and weight standardized growth charts for Chinese children and adolescents aged 0 to 18 years[J].Chinese Journal of Pediatrics(中华儿科杂志),2009,47(7):487-492.(in Chinese)

[9]American Diabetes Association.Standards of medical care in diabetes-2010 [J].Diabetes Care,2010,33 Suppl l:11-61.

[10]VARNI J W.The PedsQL in type 1 and type 2 diabetes:Reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory Genetic Core Scales and Type 1 Diabetes Module [J].Diabetes Care,2003,26(3):631-637.

[11]NARDIL, ZUCCHINI S.Quality of life,psychological adjustment and metabolic control in youths with type 1 diabetes:a study with self-and parent-report questionnaires [J].Pediatric Diabetes,2008,(9),496-503.

[12]GAU S F,SOONG W T.Psychiatric comorbidity of adole Scents with sleep terrors or sleepwalking:a case-control study [J].Aust NZ JPsychiatry,1999,33(5):734-739.

[13]CHEN Shenglin,ZHI Dijing,SHEN Shuixian,et,al(陈声林,支涤静,沈水仙,等).Study on factors associated with life quality of children with Type I diabetes[J].china public health(中国公共卫生),2001,17,12:1077-1078.(in Chinese)

[14]HE Li,GUO Sheng,LI Pin,et al(何丽,郭盛,李 嫔,等).The subjective quality of life and parental nurturing in children with type 1 diabetes mellitus treated with conventional subcutaneous insulin or with insulin pump therapy[J].Journal of clinical pediatrics(临床儿科杂志),2008,26(9):807-810.(in Chinese)

[15]CAO Bingyan,GONG Chunxiu(曹冰燕,巩纯秀).Progress of Chinese children and adolescents with diabetes in the 60 years[J].Chinese Journal of diabetes(中华糖尿病杂志),2009,1(5):329-331.(in Chinese)