老年人家庭照顾者的照顾动机初探

——基于山东省N村的实证研究

梁丽霞,李伟峰,郑安琪

(济南大学政治与公共管理学院,山东 济南 250022)

一、问题的提出及文献回顾

随着人口老龄化和高龄化的发展,老年人的照顾需求急剧增长。在承袭家庭养老传统的中国社会,家庭是为老年人提供照顾的主要单位,家庭成员作为老年人的主要照顾者,其重要性日益凸显。

有关老年人照顾者问题,国外学者进行了大量研究,自20世纪70年代开始,学者们大多沿着以下两个路径进行分析:其一,关注照顾过程对照顾者的影响,分析照顾者面临的压力和挑战;其二,关注介入策略,探讨如何为照顾者提供正式以及非正式的支持。在此过程中,家庭照顾者的照顾动机亦成为学者关注的一个焦点。照顾动机是指老年人家庭照顾者为什么会照顾老人,他们的照顾行为受到哪些因素影响。Alexis J. Walker等人[1]将照顾动机概况为“义务动机”和“酌情动机”两类,义务动机指出于责任感或义务感而提供照顾,酌情动机则指出于对相互关系的考虑而提供照顾。Kinney[2]针对成年子女的照顾动机进行分析,认为其照顾动机可分为三种:互惠意识、义务观念、缺乏选择。总体而言,西方研究发现,促使家庭成员照顾老年人的动机主要有以下几方面因素:互惠或回报父母的养育之恩[2-3];对父母的依恋情感以及责任义务[4-5];遵从社会道德规范[6];生活情境因素。[7]

国内学者对老年人家庭照顾者议题的研究起步较晚,已有研究主要围绕照顾者的照顾状态、照顾体验以及对照顾者的支持策略等内容展开,针对照顾者照顾动机的研究寥寥无几。黄艳[8]分析了成年子女照顾者的照顾动机,将其分为主观性动机与客观性动机,但更侧重于分析照顾者的需求。温秀珠[9]对家庭中照顾失能老人的妇女照顾者的角色形成过程进行了分析。涂翡珊[10]则探讨了女儿照顾者角色的形成因素。另外有些文献对此问题虽有所涉猎,大多以华人社会的“孝道”规范作为解释工具[11-12],缺乏其他层面的深入探讨。因此,探讨在照顾过程中,究竟有哪些社会规范、文化价值、性别角色观念等因素,让家庭成员成为老年人照顾提供者的主要力量,对于全面认识家庭照顾者的照顾角色以及进一步完善老年人家庭照顾机制具有重要的理论意义和现实意义。

本文将在国内外现有研究的基础上,对老年人家庭照顾者的照顾动机进行实证调查,对影响老年人家庭照顾者照顾动机形成的因素进行定量分析,运用因子分析法确定各影响因素的比重并进行归类,同时,结合深度访谈的研究方法,对老年人家庭照顾者照顾角色的形成进行综合分析与评价。

二、研究方法

本研究所选取的调查田野是位于山东省济南市城郊的N村,之所以选择N村作为本文的调查社区,一方面是因为N村是笔者较为熟悉的社区,另一方面也是更为重要的原因在于,N村具有研究上的典型意义。截至2009年底,N村总人口为1 831人,其中65岁以上的人口为131人,占总人口的7.2%,老龄化现象较为突出,老年人照顾需求日渐凸显。调查显示,目前N村的老年人依靠家庭成员照顾的有122人,占老年人总数的93.1%。可见,N村老年人照顾模式仍以家庭照顾为主,家庭照顾者面临着严峻的照料问题。

本研究采取的调查方法是问卷调查和深度访谈相结合。调查对象的选取标准为:①照顾者为被照顾老人的家庭成员;②照顾者承担着被照顾老人的主要照顾责任。调查内容主要包括:①照顾者特质,主要包括照顾者性别、与被照顾老人关系;②照顾者的照顾动机,他们与受照顾老人的关系如何,对于家庭照顾所持的观点与态度等。

问卷调查和访谈的时间有两次,第一次是2010年6月10日至6月24日,主要是针对N村老年人照顾问题进行预调查;第二次是2011年7月1日至8月25日,进行集中访谈和问卷调查;其后还有一些追踪调查。

关于问卷调查,样本的选择采取雪球抽样法,按照选取标准,共抽取主要照顾者62人作为问卷调查的对象。笔者结合国内外相关文献以及预调查期间的访谈情况,设计出关于照顾动机的相关量表,采用入户调查方式,问卷中不涉及到敏感问题,采访者在采访时遵循价值中立,故资料真实可信。共发放问卷62份,回收有效问卷62份。问卷回收后,将资料进行编码,采用统计软件spss13.0 for windows版本进行资料处理。统计方法为因子分析法。

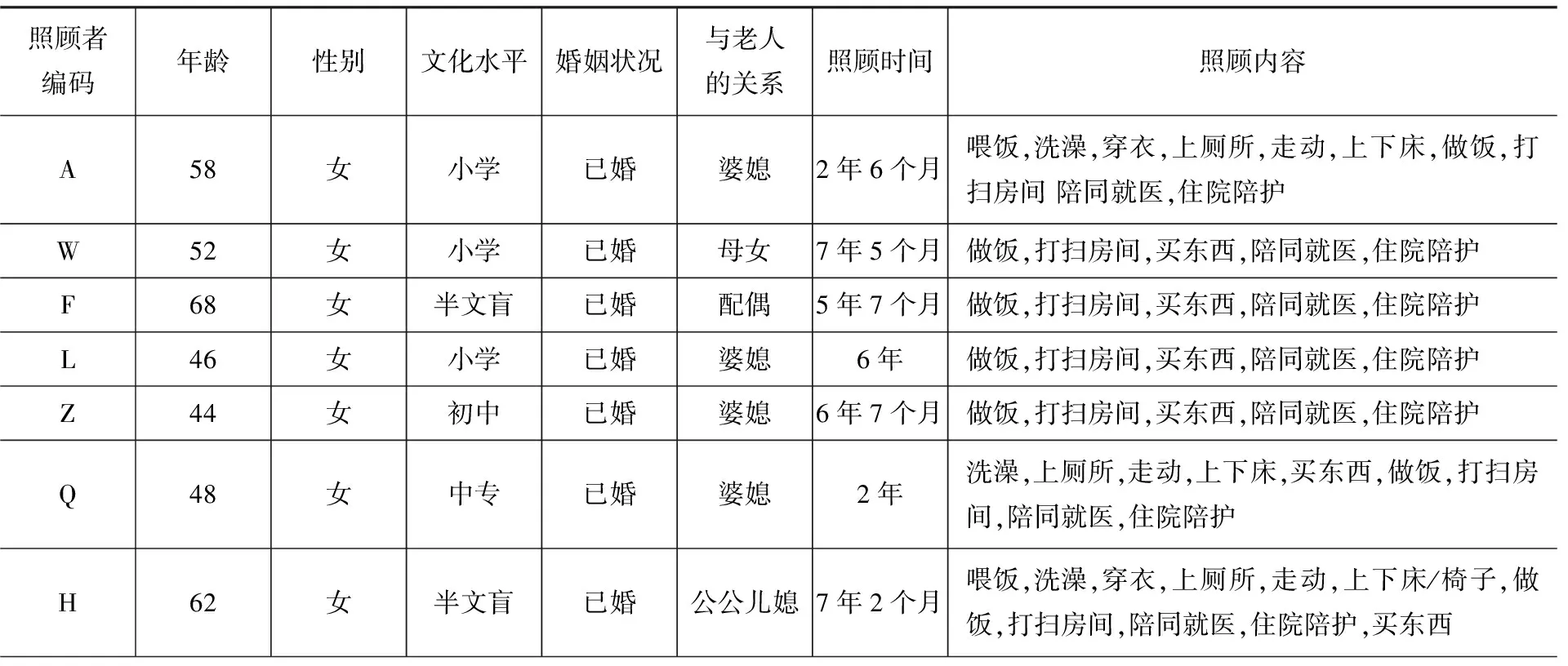

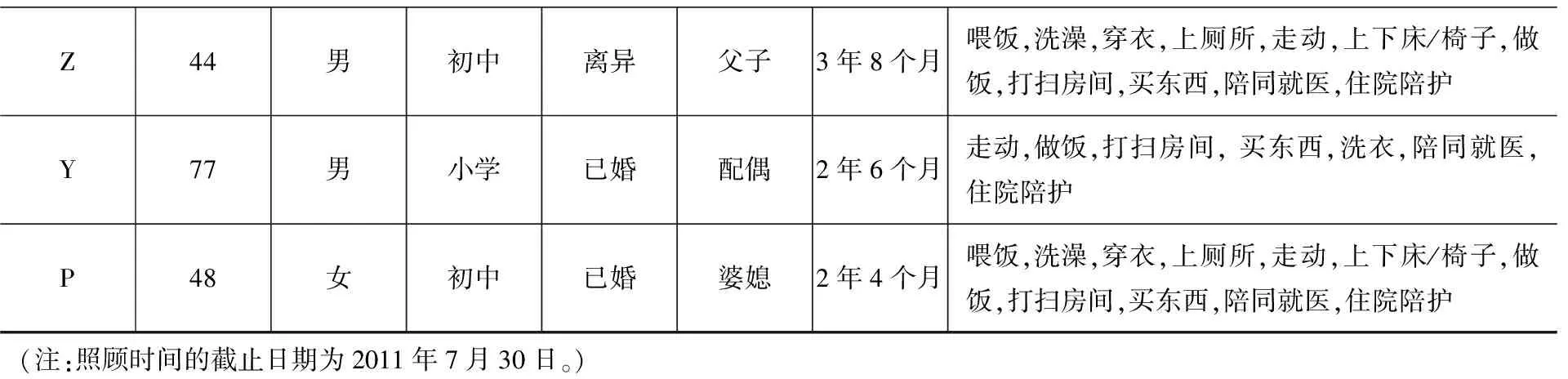

访谈的方法采取半结构式,在问卷调查后,选取有代表性的家庭照顾者进行访谈,共访谈10位照顾者。访谈围绕事先拟定的访谈提纲,时间一般为1-2小时。通过访谈法尽可能多地收集相关变量,从而对其照顾动机有较为全面、完整的认识。访谈对象的基本情况见表1。

表1 10位受访者背景资料

Z44男初中离异父子3年8个月喂饭,洗澡,穿衣,上厕所,走动,上下床/椅子,做饭,打扫房间,买东西,陪同就医,住院陪护Y77男小学已婚配偶2年6个月走动,做饭,打扫房间, 买东西,洗衣,陪同就医,住院陪护P48女初中已婚婆媳2年4个月喂饭,洗澡,穿衣,上厕所,走动,上下床/椅子,做饭,打扫房间,买东西,陪同就医,住院陪护(注:照顾时间的截止日期为2011年7月30日。)

三、实证分析

(一)照顾者基本情况

照顾者的性别构成:在调查的62位老年人家庭照顾者中,女性为36人,占58.1%;男性为26人,占49.1%。可以看出,照顾者以女性为主。

照顾者的年龄构成:在30岁以下的为9人,占14.5%;30-40岁的为9人,占14.5%;40-50岁之间为25人,占40.3%;50-60岁之间的为11人,占17.7%;60岁以上的为8人,占12.9%。照顾者的年龄大部分在40-50岁之间。

照顾者的文化水平状况:文盲半文盲有14人,占22.6%;小学水平有15人,占24.2%;初中文化有13人,占21%;高中/中专文化水平有15人,占24.2%;文化水平为大学及以上的有5人,占8.1%。由此可以看出,照顾者文化水平主要在小学到高中之间(69.4%)。

照顾者与被照顾者的关系状况:配偶照顾者有12人,占19.4%;照顾者是被照顾者儿子的有20人,占32.3%;照顾者为被照顾者女儿的有6人,占9.7%;照顾者为被照顾者儿媳的有22人,占35.5%;照顾者为被照顾者孙辈的有2人,占3.2%。由此可知,照顾者与被照顾者关系主要为儿媳(35.5%)、儿子(32.2%),其次是配偶(19.4%)。

照顾内容:照顾者为被照顾老人所提供的照顾内容,大致包括以下几方面:做饭(62.9%)、打扫房间(61.3%)、购物(72.6%)、陪同就医(77.4%)、住院陪护(77.4%)。由此可以看出,照顾者为被照顾老人所提供的照顾内容主要涉及日常起居,即工具性日常生活照顾。

(二)照顾动机分析

1.概念操作化。根据国内外相关文献,老年人家庭照顾者的主要照顾动机大体有以下几种:回报父母养育之恩、尽孝道、责任与义务、社会要求、自身条件好、父母希望自己照顾、理所应当、榜样作用,等等。从以上角度进行考虑,将照顾者的照顾动机总结为22题(题目略),并设计成照顾者照顾动机量表,用来评估照顾者的照顾动机,采用likert量表计分法,每道题1-5分,分别为:非常反对(1分)、比较反对(2分)、有点赞同(3分)、比较同意(4分)、非常同意(5分),总分为22-110分。

2.因子分析。因子分析是指以最少的信息丢失为前提,将众多原有变量综合成几个较少指标,使因子具有一定的命名解释性。

照顾者的照顾动机量表通过总结得出19个变量,由于变量较多,因此采用因子分析法来获得相关研究变量,更好地归纳影响老年人家庭照顾者照顾动机形成的因素,并对因素进行命名,计算得分,从而对照顾动机进行综合评价。

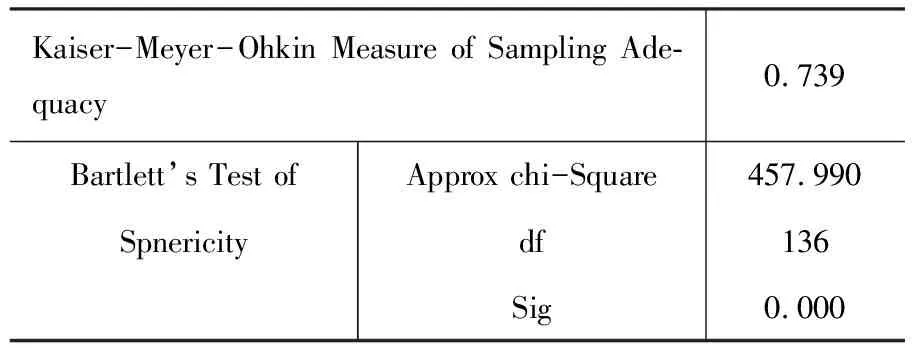

进行因子分析前首先应参考KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)的取值,其取值范围在0到1之间,越接近于1表示相关性越强。Kaiser指出KMO的度量标准:0.90以上表示非常合适,0.80以上表示良好的,0.70以上表示一般,0.60以上是不好不坏的,0.50以下是非常不合适。该量表KMO值为0.739,且Bartlett 球形检验p=0.000<0.001(见表2),故该动机量表适合进行因子分析。

表2 巴特利特球形检验和KMO检验

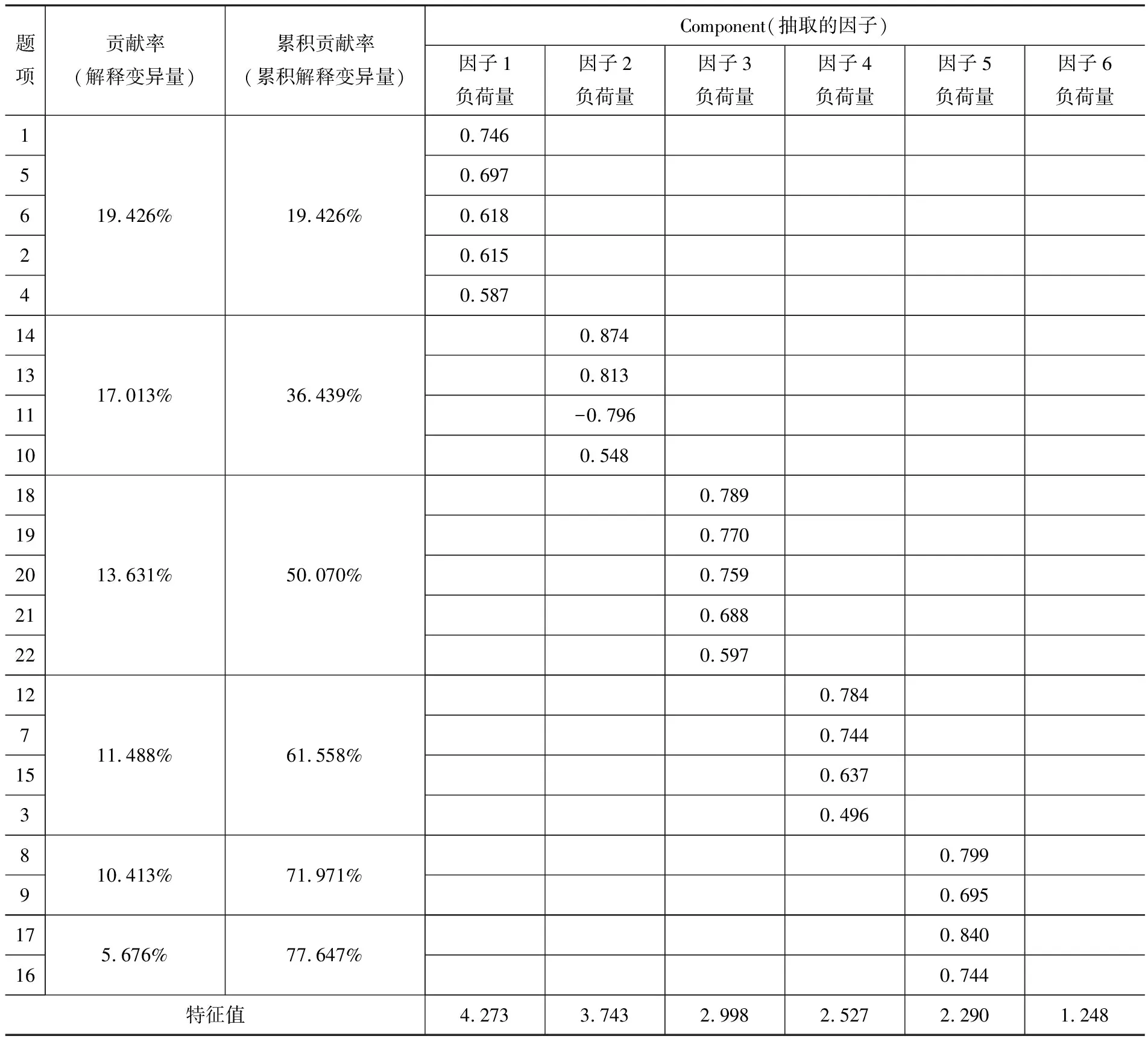

因子分析后,共提取六个因素,分别可以解释变量的贡献率为:19.426%,17.013%,13.631%,11.488%,10.413%,5.676%,能够解释的变量累计贡献率为77.647%。根据旋转后的因子得分矩阵,可以把因素一由第1、5、6、2、4题构成,因素二由第14、13、11、10题构成,因素三由第18、19、20、21、22题构成,因素四由第12、7、15、3题构成,因素五为第8、9题,因素六由17、16题构成(见表3)。

表3 老年人家庭照顾者照顾动机因子分析综合结果

根据表3,按照影响程度的高低,可以把因素一由第1、5、6、2、4题命名为“家庭观念”,因素二由第14、13、10、11题命名为“孝文化观念”,因素三由第18、19、20、21、22题命名为“与被照顾者关系”,因素四由第12、7、15、3题命名为“责任观”,因素五由第8、9题命名为“性别角色认知”,因素六由17、16题命名为“社会舆论”。

3.分析结果。由以上分析可以得出,按照影响照顾者照顾动机程度的大小,影响因素大致可以分为“照顾者家庭观念”的驱动、“‘孝’文化观念”的驱动、“照顾者与被照顾者关系”的驱动、“照顾者责任观念”的驱动、“照顾者性别角色认知”的驱动以及“社会舆论”的驱动等六个方面。通过因子分析后,可以看出老年人家庭照顾者的家庭观念以及“孝”文化观念对于照顾者的照顾动机的形成具有比较重要的影响。

本研究运用因子分析法得出了影响老年人家庭照顾者照顾动机形成的因素,结果较好地反映了实际情况,对以后的预测有一定指导作用。然而为了研究问题的方便,所选取的调查对象范围较小,样本数量较少,所以模型仍存在一定偏差。

四、研究结论

根据模型估计结果,同时对10位受访者的访谈资料进行整理后发现,照顾者在表述照顾动机的时候,再次印证了定量分析的六个驱动因素。

(一)照顾者家庭观念的驱动

家庭观念对于老年人家庭照顾者来说是至关重要的影响因素,家庭价值观分为传统价值观与现代价值观,如果照顾者所持传统家庭价值观,他们对在家照顾老人的想法就越强烈。[13]传统的家庭价值观念中,倾向于以家庭利益为重,遵循长幼有序。照顾者把“照顾”老人作为婚姻家庭中的一部分,将照顾老人这一职责内化。

F女士68岁,其老伴被检查出患有胃癌,老伴的日常起居都由她来照顾,虽然她自身也疾病缠身,但仍然觉得照顾老伴是天经地义的:“人老了,就得在家里,让家里人照顾,这才是一家人嘛,哪有让外人照顾的道理?孩子们也没时间,我不伺候谁伺候?再说,换了外人也不放心。”

对于将老人送养老机构去照料的做法,多数人并不理解,在照顾者看来,家庭是老人养老的最佳场所,“家里人”是老人照顾的最佳人选。

L女士照顾生病的婆婆已有6年多的时间,她说自己从没想过要把老人交给养老机构去照顾,她觉得:“家里人明明可以自己照顾老人,为嘛还要送去养老院?这样传出去会让人笑话的,俺们小辈儿的脸都没处搁。”

Q女士照顾自己生病的婆婆2年时间,对此也有相同的看法:“自己的婆婆,当然要自己来照顾。人老了,就得在家里,哪有让外人照顾的道理……咱老了还想在家里照顾,更何况老人呢?”

(二)“孝”文化观念的驱动

“孝”文化观念驱动主要针对子女照顾者而言。“孝”文化一直是我国传统文化中所强调的重要社会规范,父母有抚养子女的义务,子女也有赡养老人的义务。“孝”文化要求子女对于父母一是要“养”,二是要“敬”[14],子女对老人的照顾不仅表现在物质方面,更表现为精神情感方面,表现为内心的敬爱。[15]调查显示,绝大多数受访者都提到了“孝”这一传统道德规范,传统的道德价值观念对于老年人家庭照顾者具有深远影响,“孝道伦理”成为约束老年人家庭照顾者照顾老人的重要道德规范。

Z女士的婆婆患有老年痴呆,并且常年偏瘫在床,照顾压力非常沉重,但是在她看来,孝顺老人、赡养老人是为人子女者义不容辞的事:“父母就应该让子女照顾……孝顺父母是美德,这是小孩子都知道的理儿,那些不孝顺的良心都被狗吃了!我儿子这么小,要是看着他爹对他奶奶发脾气,他都不愿意。”

Z先生与其父亲生活在一起,因父亲瘫痪在床,Z辞去工作在家照顾父亲的日常起居。谈到对于自己照顾父亲的想法,他说:“也没想过那么多,这不也没旁的人,再说,养个儿子不就是图这个么,老了有个靠头!没啥好说的,儿子不养,谁养啊?做人不能忘本,不孝可不行,自个儿都过不去!”

(三)照顾者与被照顾者关系的驱动

在调查中发现,另一个影响照顾者角色形成的因素是照顾者与被照顾者的关系,在照顾的过程中,良好的关系会减少照顾者与被照顾老人之间可能存在的冲突,促使照顾者更愿意去承担照顾的责任。照顾者与被照顾老人的关系越亲近、感情越好,照顾者的照顾动机就越强烈。甚至对某些照顾者来说,照顾老人的过程中也能使自己受益,照顾是一个互动互惠的过程。

W女士照顾患脑血栓瘫痪在床的母亲多年,她与母亲的关系很亲近,这也成为支撑她能持续照顾母亲7年多的动力:“俺娘就是跟俺亲,俺说什么她也听,她脾气不好,换了谁都压不住她。他们都说,也就是俺能呵呼住她,她也不生俺的气,旁的人可不行!俺们娘俩儿也啥都能想到一块儿去,不是有那么句老话儿嘛,闺女娘,娘闺女,闺女就在娘心里,就是这么个意思。”

Q女士是家中最小的儿媳,照顾卧病在床的婆婆2年,从开始双方的客气到如今亲如母女,与婆婆感情越来越深:“刚嫁来的时候觉得婆媳关系难处,在成堆(在一起)都没话说,现在不一样了,我俩啥都说,比俺小姑子跟俺妈关系都近。”

A女士也照顾婆婆有2年半时间,她在谈到与婆婆的关系时,特别提到了婆婆对她的依赖和信任,这种情感上的亲近使得A女士在照顾过程中也颇有成就感:“她依赖(我),就是像吃什么药,一天吃几片,她都不相信别人,就相信我……反正就是什么事吧,等着我回去,不回去她也不吃,就‘等着小王回去问问’吃几片。”

在量化研究中也可以看出,老年人家庭照顾者与被照顾者的情感越亲近,其照顾动机越强烈。

此外,不少照顾者表示,自己在照顾老人的同时也能得到来自老人的支持。L女士与婆婆住一起,平时的家务由她来打理,但是婆婆也会帮助她带孩子,同时婆媳之间也能相互给予情感情绪方面的支持:“赶着农忙的时候下地干活,她(老人)在家给带带孩子,能省不少事儿……平日里没事儿在家,有个人儿陪着拉拉呱(聊天),挺好的。”

(四)照顾者责任观念的驱动

照顾者的责任观念可以从配偶照顾者和子女照顾者两个方面来说。对于配偶照顾者来说,不论是法律还是道德所赋予他们的“配偶”这一角色,都具有照顾另一半的责任。在老年人家庭照顾者群体中,健在的老年配偶在照顾老伴方面发挥着重要作用,从某种程度上说甚至超过了子女的作用。[14]在照顾责任方面,配偶照顾者其承担照顾责任的“自觉性”要高于子女。[16]

在F女士看来,照顾老伴儿是天经地义的事情:“老伴老伴,就是老了有个伴,相互做着伴,相互照应着。两口子就应该你伺候我,我伺候你,这有啥道理可讲的。”

F女士的女儿这样描述母亲对父亲的感受:“真(是)老夫老妻……俺爸爸那阵子病的时候,她个眼哭的,我从来没看到过她掉泪!以后领着她到二医一看,这个眼花的,这不就是哭的……”

Y男士的妻子身体一直不好,2年前由于患脑血栓行动不便,妻子的日常起居就由Y来照顾:“其实到头来就是俩人(夫妻)最亲,俩人呆一块儿的时候最长……结婚揍啥(为了啥)?就是到老了有个人能说说话,伺候着……人家17岁就跟着咱,都是她伺候着咱,这都伺候咱一辈子了,这时候(伺候她)不应该的么?”

对于子代照顾者来说,对老年父母/公婆的照顾就是一种责任和义务。子女照顾者的照顾动机是基于“回报养育之恩”、“长幼有序的文化规范”的原因[17],认为子女应该承担起照顾父母的责任,来报答回馈父母的养育之恩;尽管对于儿媳照顾者来说,在某种程度上是出于对丈夫的责任来照顾公婆,代替丈夫完成对公婆的照顾义务。

W女士照顾母亲7年多,说起照顾感受,她虽然轻描淡写,但是反映了其内心对母亲的责任感:“伺候爹妈是孩子该做的,爹妈把我们拉扯大不容易,他们老了自然是由我们照顾。累是累点儿,可妈在自己跟前不比什么都强吗?”

A女士作为儿媳,对于照顾婆婆也自认是责无旁贷:“这个都是这样(指媳妇照顾公婆)……农村养儿那个,儿子养老……所以说老人哭着都要养个儿:干什么,到了这一天就指着他养老,是吧?这就是你的责任吧。一个老人把你养大了,你长大成人了,这就算功劳了,是吧,就算功劳了。你到这一天你就得养她……(就算)不给你干你也得养……她有义务把你从小养到大,你就有义务养她老,应该养她老!”

(五)照顾者性别角色认知

性别角色是由于人们性别不同而产生的符合一定社会期望的品质特征,包括男女两性所持的不同的态度、人格特征和社会行为模式。[18]通常界定性别角色规范时,男性被期待担任“工具性”角色,承担着供养家庭的任务;而女性则被期待执行“情感性”角色,从事家务与照顾工作,担任主要照顾者的责任。无论国内外的研究都表明,老年人照顾者的性别多以女性为主,“照顾责任女性化”倾向十分明显。[19]在农村,一般是由儿子来承担照顾父母的责任,但日常生活的照顾实际上由儿媳来承担。[20]此次调查也印证了这点,家庭照顾者中以儿媳照顾者居首位。男女的性别角色被社会构造同时也被男女认同并内化。“男主外,女主内”的性别分工模式已被多数的受访者内化为行动的准则,在他们看来,照顾老人的事情是女性分内的事情,女性更适合担任照顾工作。

H女士照顾瘫痪的公公长达7年多的时间,她告诉笔者,从来也没想过让自己的丈夫分担照顾责任:“如果照顾,还是女的做好,女的比较心细,有些细节问题可以想的周到一些。男的,有时候他想的不周到。男的都是在外面干活的,他在外面挣钱,屋里的事儿就该我来做。哪儿有男的在家里伺候老人的!伺候老人就是女人的事儿,男的都粗拉,细活干不了。”

Z女士更直指自己照顾老人已经成为一种“习惯”了:“他(指受访者丈夫)吧,男人觉得不方便,不用他……主要还是出去工作挣钱。再说了,他就感觉得没有那个习惯了。我惯也不用他……我那么亲老人呢!我就老有这种想法,开个敬老院,我在家里养几个老人吧!”

而对于村内仅有的一位亲自照顾父亲的男人个案(即受访者Z男士),多数村民并不认可他的做法。Z为了照顾瘫痪的父亲,辞去工作,妻子由于不堪忍受他的“无能”,和他离婚并将孩子带走。村民认为他整日里游手好闲,对他的态度也是避而远之,觉得这样的男人让人“瞧不起”。L女士的态度代表了多数村民的看法:“村头M家儿子(即Z)伺候他爹,没本事找不到活才在家里伺候的,要不然他老婆跟他离婚呢!一大老爷们整天在家伺候人,让人笑话。”

(六)社会舆论的驱动

在农村的家庭养老中,外界的舆论也是促使照顾者照顾老人的原因。生活在农村社区的人受“社区情理”约束,在选择自己的行为时首先要考虑自己的行为能否为社区中他人所接受。[21]他人的看法对于农村老年人家庭照顾者来说也是十分在意的一个因素。对于老年人家庭照顾者——尤其是儿媳照顾者来说——如果照顾者角色扮演得成功,会得到人们的赞誉;反之,会受到村中其他人的谴责,与他人的相处也会较为困难。

Q女士是本村的媳妇,她特别提到自己的照顾举动可能会给娘家带来的影响:“俺娘家也是这个村里的,你要是不照顾(公婆),外人就会说,俺娘家也没面子。”

H女士照顾瘫痪的公公7年之久,是村里孝顺儿媳的典范,外界对她的评价也进一步强化了她的照顾意愿:“俺没觉得自己做的多好,就是伺候公公。都是竖大拇指,别人都夸我,很有面子。俺就得做得更好才能对得起大家给俺这个孝顺的名声。你对老的好,人家也愿意围护你(跟你好),要是那个(不照顾老人),都不大说话。”

五、讨论

本研究运用定量与定性研究相结合的方法,对老年人家庭照顾者的照顾动机进行分析,研究发现,老年人家庭照顾者在照料老年人的过程中,受到六大因素的驱动。我们可以将这六个因素分为“内生性”驱动因素和“外生性”驱动因素两大部分。照顾者的家庭观念、“孝”文化观念、责任观念以及性别角色认知可以归为内生性驱动因素。照顾者的内在照顾动机受到我国传统的文化观念和社会规范的影响,这些内在动机是驱动照顾者照顾老人的主要因素。而照顾者与被照顾者的关系以及社会舆论则是外生性驱动因素,外生性驱动因素对照顾者的照顾动机起着调节性的作用。内生性驱动因素与外生性驱动因素同时影响着老年人家庭照顾者的照顾动机。

另一方面,已有研究也表明,随着人口老龄化程度的不断加深以及家庭结构的变迁,老年人家庭照顾者的照顾压力越来越大,他们承担着沉重的照料负担[20,22-23],这在一定程度上影响了照顾者的照顾意愿,导致照顾者主观支持愿望不足[24],笔者在N村的调查结果也反映了这一点。因此,在目前农村地区家庭养老依然是老年人所倚靠的养老方式的情况下,探析驱动照顾者提供照顾的照顾动机,从“内生性”与“外生性”两个层面寻找能够维系/增强其照顾动机的可能性,提升照顾者的照顾意愿,将有助于提高老年人照顾质量,并进一步完善家庭养老机制。

参考文献:

[1]Walker,Alexis J,Clara C.Pratt,Hwa-Yong Shin,& Laura L.Jones.Motives for Parent Caregiving and Relationship Quality[J].Family Relations,1990,39(1):51-56.

[2]Kinney,Jennifer M.Home Care and Caregiving.In Encyclopedia of Gerontology,Ed.James E.Birren[M].San Diego:Academic Press,1996,Ⅱ:667-678.

[3]Wicclair,Mark R.Caring for Frail Elderly Parents:Past Parental Sacrifices and the Obligations of Adult Children[J].Social Theory & Practice,2000,16(2):163-189.

[4]Cicirelli V.G.Helping Elderly Parents:The Role of Adult Children[M].Boston,MA:Auburn House Publishing,1981.

[5]Mehta,Kalyani.Caring for the Elderly in Singapore[C]. In Who Should Care for the Elderly An East-West Value Divide.Ed.William T.Liu & Hal Kendig.Singapore:Singapore University Press,2000:(249-268).

[6]Hennessy C.H,John R.American Indian Family Caregivers’ Perceptions of Burden and Needed Support Services[J].Journal of Applied Gerontology,1996,(3):275-294.

[7]Harris P B,Long S O.Husbands and Sons in the United States and Japan: Cultural Expectations and Caregiving Experiences[J].Journal of Aging Studies,1999,(3):241-267.

[8]黄艳.成年子女对老年父母的照顾动机初探[D].武汉:华中师范大学社会学院硕士论文,2006.

[9]温秀珠.家庭中妇女照顾者角色形成因素与照顾过程之探讨——以失能老人之照顾为例[D].台湾:台湾大学社会学研究所硕士论文,1996.

[10]涂翡珊.女儿照顾者角色形成与照顾经验之初探[D].台湾:台湾国立政治大学社会学研究所硕士论文,2005.

[11]卓春英.子女选择“机构”照护失能父母之研究[D].香港:香港中文大学社会福利研究所博士论文,1999.

[12]李翊骏.以孝为本之家庭养老[J].社联季刊(香港),1999,(148):25-30.

[13]叶淑芬.本国籍与东南亚外籍母亲家庭价值观之研究[D].台湾:国立嘉义大学家庭教育研究所硕士论文,2005.

[14]王来华,约瑟夫·施耐德.论老年人家庭照顾的类型和照顾中的家庭关系[J].社会学研究,2000,(4):32-34.

[15]王涤,周少雄.中国孝道文化的时代演进及其老年学意义[J].市场与人口分析,2003,(1): 67-71.

[16]夏传玲.老年人日常照料的角色介入模型[J].社会,2007,(3):114-141.

[17]洪湘婷.期待与现实之间——成年子女照顾老年父母的角色探究[D].台湾:台湾大学社会学研究所硕士论文,1998.

[18]周晓虹.现代社会心理学——多维视野中的社会行为研究[M].上海:上海人民出版社,2000:154.

[19]梁丽霞.“照顾责任女性化”及其理论探讨[J].妇女研究论丛,2011,(2):12-18.

[20]周云.对老年人照料提供者的社会支持[J].南方人口,2003,(1):6-10.

[21]杨善华,吴愈晓.我国农村的“社区情理”与家庭养老现状[J].探索与争鸣,2003,(2):23-25.

[22]袁小波.成年子女对父母的照料负担及影响因素[J].南京人口管理干部学院学报,2009,(2):17-21.

[23]曾莉,周兰姝.老年家庭照顾者负荷相关研究进展[J].护理研究,2010,(6):1505-1507.

[24]张洪芹.农村家庭养老与子女支持愿望[J].东岳论丛,2009,(1):133-136.