中国银行上海地名券领券业务的变迁*

董 昕

领券制度,即银行券领用发行制度,概而言之为没有发行权的银行或钱庄等金融机构,按照一定的条件,向有发行权的银行缴纳准备金 (包括现金准备和保证准备),领取钞票使用的制度。它是中国近代银行业在货币发行方面独有的制度,亦是我国近代货币发行方面的“基础”制度之一。领用的兑换券往往被发行行或领券行庄加印暗记,以代表领用者,因此,领用之券又被称为暗记券。近年来,随着中国近现代金融史在研究深度与广度上的推进,对于近代中国银行业领券发行制度的研究也受到学者们的重视,相关论著在叙述有关银行的发行业务时经常提及①关于领券制度的专文有:薛念文《上海商业储蓄银行的领券发行》,《亚洲钱币》2001年第2期;董昕《民国时期上海地区的领券制》,《民国档案》2004年第1期;潘连贵《近代中国的领券制度》,《中国钱币》2007年第1期。一些中国近现代经济史或金融史的专著中也有部分内容涉及到领券发行制度,如:刘慧宇《中国中央银行研究 (1928~1949)》,中国经济出版社1998年版,第93页;杜恂诚主编《上海金融的制度、功能与变迁 (1897~1997)》,上海人民出版社2002年版,第74、77、323页。。由于领用活动进行中的主客体均为独立的金融机构,相关资料的分散与琐碎及缺失为对于领券制度的研究深入下去并有所突破带来一定的困难。要完整地展现出一个领券活动个案的变迁,要对相关金融机构的存世档案资料进行比较阅读,方可展现出个中的原委曲折。

上海是近代中国毋庸质疑的金融中心,各类金融机构云集。向中国银行领用上海地名券的行庄众多,领券活动开展得频繁而又富有特色。相对而言,可资考证的资料留存得比较集中而又丰富。本文以中国银行上海地名券的领券业务为中心考察对象,以中国第二历史档案馆和上海市档案馆的藏档及其他相关史料为依据,分析其领用活动发展变化的特点,并借以考察近代中国银行业领券发行制度的演进路径。在研究时段上,本文以1915年中国银行订立第一个领券合同为上限,以1935年11月法币政策实行时为下限。因作为法币的四大行钞券不受票面地名限制,一律通用,中国银行上海地名券在被领用券中的优势也不复存在,领券制度亦因发行权的相对集中而迅速衰退。

一

清末民初之际,我国的货币发行权为分散制。中国银行于1912年成立后,即被定位于国家银行,享有发行权,订定《中国银行兑换券章程》,各地的分行均可发行所在地的地名券,且所发钞券得随时兑现。当时,不仅是作为国家银行的中交两行,一些商业银行和中外合办银行等也都享有政府授予的纸币发行权。加以各省纸币太滥且供过于求、国库未能统一、币制未能划一等原因,中国银行的兑换券未能被迅速推广使用①沧水:《民国钞券史》,《银行周报》8卷24期,1924年6月24日。。自1915年始,由数家曾在晚清时发行过纸币的商业银行向作为国家银行的中交两行订立领用兑换券办法,缴纳一定成份的准备金,领取十成钞票使用;并将直接所发之券,悉数收回。“揆其用意,要亦共同发券制度之统一。”②沧水:《发券制度之变迁》,《银行周报》6卷48号,1922年12月22日。同年10月,《取缔纸币则例》亦经财政部颁行,规定除中国银行外,已设或新设的银钱行号皆不准发行纸币;有特别条例规定者,准在营业年限期满后收回;纸币发行的现金准备至少为五成,余者可以公债或证券充保证准备③《取缔纸币则例》,1915年10月20日呈准公布,载中国人民银行总行参事室编《中华民国货币史资料 (第一辑)》,上海人民出版社1986年版,第136页。。这就为中国银行大规模地开展领券发行活动创造了良好的条件。

最早向中国银行领用兑换券的银行为浙江地方实业银行 (以下简称为浙行)及浙江兴业银行 (以下简称为兴行)。1915年5月,中国银行与浙行订约,后者于当年6月底前收回所发钞票,领用中行兑换券100万元,双方各加暗记。当年10月,浙行续向中行订约领券100万元④浙江地方实业银行领用中国银行兑换券合同,1915年,载中国银行总行、中国第二历史档案馆合编《中国银行行史资料汇编 (上编二)》,档案出版社1991年版,第1028页。。备领的兑换券暂不规定发行区域,在领用时由浙行将准备发行的区域陈报中国银行后领发。同年6月,兴行也与中国银行签订领券合同,领用总额为300万元,由该行总分各行在所在地领用;兴行原发钞票自领券使用之日起六个月内收回。在领用足额后,兴行可续领200万元⑤浙江兴业银行领用中国银行兑换券合同,1915年,载《中国银行行史资料汇编 (上编二)》,第1032页。。考察这两份合同的内容,可以看出,作为国家银行,中国银行初对于以允许商业银行领券使用的方式逐渐统一发行权的办法执积极的态度。但是,当时的浙行与兴行也分别拥有总分行数处,各行需要分别向中行的哪家分行领用,具体数额为多少,都没有做出详尽的规定,日后可能出现纠葛。

兴行是中国银行的领券活动开展之初向其领用钞票的大户。兴行的营运中心在沪,为进一步扩充资力,遂大规模领用中行兑换券,特别是与营运中心地密切相关的上海地名券。当年10月时,中行备领的兑换券已经运沪,经双方加印暗记完备,兴行可以领用发行了⑥浙江兴业银行总办事处致申行通字18号函,1915年10月9日,载上海市档案馆 (以下简称上档)藏浙江兴业银行档案Q268-1-326。。至1916年2月,兴行分两批已将首次订约可用的300万元领用完毕,其中,领用的中行上海地名券为150万元,其余领额分配于津、杭、汉三处⑦浙江兴业银行领用中国银行钞券清单,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。1916年4月间,兴行董事长叶景葵就致函中国银行总管理处,要求续领券200万元使用⑧浙江兴业银行董事长叶景葵致中国银行函,1916年4月7日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。不意当年5月间发生袁世凯政府密令中交两行停兑事件,酿成全国金融界的一场轩然大波,兴行续领中行券之议也暂被搁置。在停兑令事件引发的全国性金融风潮中,中国银行上海分行因毅然反抗政府行政命令对银行业务和金融秩序的侵扰,声名大振,所发行的上海地名券的信誉度也被大大提升,在流通中无异于现洋。继之的几年中,中国银行的整体业务水平均有所下降,加以时局不靖,为确保发行稳健,主管行务的副总裁张嘉璈有意收缩领券业务,以减少可能由此带来的风险。续领之议被搁置近两年后,1918年2月,兴行董事长叶景葵旧事重提,向中行总管理处请求按原约加领兑换券200万元①浙江兴业银行董事长叶景葵致中国银行总管理处函,1918年2月2日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。对此,中行方面以“刻下时局未定”为由,兴行所请“暂行从缓”②浙江兴业银行董事长叶景葵致中国银行函,1918年3月8日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。同月,冯耿光继王克敏出任中行总裁,代表中行向兴行借款以应急需,叶景葵乘机要求领用兑换券,“以为交换条件”。张嘉才不得不答应兴行先续领100万元。兴行初拟在上海领用70万元,在江苏领用30万元③中国银行江苏地名券为南京分行发行的。浙江兴业银行致中国银行函,1918年4月24日;上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。张嘉及沪中行经理宋汉章等均认为兴行在沪专领70万元为数过巨,“万难办到”,不愿答应。几经商讨,兴行最终只在9月间领到50万元使用,包括上海地名券30万元④冯耿光、张嘉致叶揆初 (叶景葵字揆初)函,1918年8月16日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。至于短少之券,冯耿光及张嘉以“印局业务较繁”为托词⑤冯耿光、张嘉致叶揆初函,1918年9月4日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。,表示只能随后补交。

兴行加领的要求,本为合约所规定的条款,无可非议。中行上海地名券的信誉优厚,加以兴行的业务中心在沪,沪分行“处于总行地位,收解又较他处为多”⑥浙江兴业银行总办事处致申行函,1916年6月,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-326。,因而愿意多领沪券。但领券是以部分现金领用十成钞票,增加了发行行兑现的负担与风险。当时,因停兑令事件中中国银行北方各行的实力均大受影响,沪行实已成为中国银行业务重振的基地,中行领导层自不愿给沪行增加负担,暗损实力。中国银行表示:因金融风潮迭起,现洋缺乏,而钞票仍需兑现,是以对于发行事务不得不进行收缩⑦中国银行复浙江兴业银行函,1919年6月14日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。沪中行经理宋汉章为保持发行稳健及推广本券的使用,愿意由新领户小额领券使用,也不肯让已领用沪券180万元的兴行再度增领,甚至提出兴行“以后续领之钞概行分配于他处,沪上不再增发一张”的要求⑧叶景葵致上海中国银行宋 (汉章)经理函,1918年9月2日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。由于一时难以足额领到急需的沪券使用,兴行只得采用变通之策,于同年5月间由兴行沪行订约领用中国银行南京分行 (略名宁行)发行的江苏地名券30万元使用⑨叶景葵致南京中国银行许福昞、许体萃经理函,1918年6月2日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-614。。

在兴行大规模领用中国银行兑换券的同时,浙行向中行订约领券使用的活动也在大规模开展中[10]参见浙江兴业银行董事长叶景葵复中国银行函,1919年6月5日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。在浙行领用发行的中行钞券中,领用上海地名券的确切数据虽未见诸,但因该行的主要机构及营业中心亦在沪浙一带,参考兴行的领用情况,当有半数左右为上海地名券。浙行续领合同与兴行领用合同中关于现金准备的成数均定为五成。因领券系以部分成数的现金领取十成钞票使用,如遇金融风潮,必会加重发行行对于所发钞券兑现的压力,因而中国银行在后续的领券条件上有所提高。1920年代初,凡同业欲领用中国银行钞券者,均须备现金七成、保证三成[11]张家骧:《中华币制史》,民国大学出版部1925年版,第138页。,作为准备,向行缴纳。大陆银行、中孚银行、聚兴诚银行及浙江兴业银行 (续领时)等同业,均按此条件与中国银行订立过领券合同[12]中国银行总管理处与上海商业储蓄银行往来函,1923年,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-871。。中国银行上海地名券的发行额在1920年才突破1000万元,其领券总额在1920年代前中期也仅在三四百万元上下[13]参见中国银行上海国际金融研究所行史编写组《中国银行上海分行史 (1912-1949)》,经济科学出版社1991年版,第168—170页。。故除浙行及兴行等原有的大额领户外,中国银行上海分行并未允许其它同业大规模领用上海地名券,仅能允许与中行订约的同业在分向各处领用地名券时,小额搭配领用沪券若干。

二

中行上海地名券的领券活动虽然在1910年代后半期暂时有所搁置,随着中国银行业务的恢复和发展,相关的领用活动也必将有所恢复。对于上海地名券的发行业务有直接影响的事件是1922年中国银行区域行制度的实行。此前,中国银行在各地的分行均可按所在地的货币使用习惯发行兑换券,地名券的种类繁多,“且发行兑换券,各顾考成,反碍全体 (发行)之进展。同时,宁浙两行复以代理金库关系,其所发行之兑换券,民间动怀疑虑”①二十四年三月前组织概况,载《中国银行行史资料汇编 (上编三)》,第2547页。。1921年上期时,中行内部即有设置区域行之议,至1922年春始见实行。中国银行总管理处将全行机构划分为四个大区,第一区包括沪宁浙皖②皖行后改为支行,取消发行“安徽”字样的钞票,亦通用上海地名券。四行及所属,以上海分行为区域行,沪宁浙三行归并发行上海地名券,亦由区域行主持其事。对各行庄原已领用的中行“江苏”及“浙江”地名券,沪宁浙三行另订互兑办法③南京中国银行致上海商业储蓄银行函,1921年9月13日,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-869。,俾各领户可就近提券付现。

上海商业储蓄银行 (简称上行)亦是近代著名的商业银行,总行在沪。上行成立后不久,也依照浙行与兴行的前例于1915年12月与中国银行订立了领券合约,以现金五成,债券二成五为准备品④上海银行领用中国银行兑换券合同,1915年12月3日,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-876。,但该合约在随后几年内并未得以履行,这也与停兑令事件发生后中行实行收缩领券业务的方针有关。中国银行全行的业务水平到1920年时已基本恢复到停兑令事件前的水平。此时,上行旧事重提,向中行要求领券使用。上行的创建者和总经理陈光甫与张嘉的私交甚好,而当上行在沪的负责人之一唐寿民就领券一事与张相商时,张嘉上“颇有难色。其原因不外乎令出不行,即虑各分行不允可耳”。后经唐寿民多方斡旋,上行才准于次年向中行领用50万元,且二成半的保证准备必须以时价六折以上的公债抵充,“上海暂时决计不领,以免与老宋(时中行沪行经理宋汉章)交涉,且免公权 (张嘉的字)为难”。但随着时局的发展,上行的“领券额非加增不可,上海 (地名)券亦须领用”⑤唐寿民致陈光甫函,1920年2月13日,载中国人民银行上海市分行金融研究所编《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社1990年版,第243页。。

上行向中行领用的第一批钞券是1921年10月间领用的江苏地名券5万元⑥南京中国银行致上海商业储蓄银行函,1921年10月8日,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-876。。上行原拟领用的中行江苏券额度为35万元,因同年中行沪宁浙三分行归并发行事宜,沪宁两行遂相商将上行领用江苏券的额度减为20万元。次年,中国银行正式实行了区域行制度,第一区区内各行属均可代兑上行领用的暗记苏券。1923年,上行增领中行券共100万元,包括鲁券30万元,津券30万元,汉券40万元,仍未领用沪券。1924年4月,上行第三次要求增领150万元,中行方面由津行出面允许上行津行领用100万元,以现金六成、证券四成作为准备⑦上海商业储蓄银行历次向中国银行领券的合同,载《上海商业储蓄银行史料》,第243—246页。。此间,虽未领用沪券,但中行上海分行一直参与着上行领用中行券的兑现事宜,并隐隐起着中枢的作用。各地中行在兑付上行领用券后,将券运沪,由中行沪行向上行收现并转账,再请上行向其领取兑入的暗记券,运费由上行贴补⑧参见南京中国银行与上海商业储蓄银行的来往函电,1922年,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-869。。在历次的领用活动中,上行所缴纳的准备成份一直处在变化中。1923年时,已领用的汉券70万元以现金五成、证券两成半 (按市价核算)为准备。而上行欲增领100万元时,中行方面曾要求增加现金准备至七成,上行初则表示可以商量,继则明确不愿照办,仍欲按现金五成、证券二成五交付准备,但允诺证券可按市价实足计算,先在天津、汉口、济南三处各领25万元。当时,中国银行力求向领券者要求十足准备①裕孙:《上海金融简史 (二)》,《银行周报》9卷20号,1925年6月2日。。1924年上行增领津券时,已经缴足;续领鲁券时,亦以现金七成、本票三成为准备;续领的一批宁券15万元也交付现金七成②中国银行总管理处致上海商业储蓄银行函,1923年2月8日,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-871。。

上行要求领用中行上海地名券之事在1924年夏有了转机。同年春,沪上各钱庄自开优厚条件,申领中行上海地名券,中行上海分行与宁浙两行议定开放领券,上行才于当年8月与其签订了领用上海江苏地名券200万元的合同,以现金六成、保证二成作为准备,六成现金不计息。同时,上行自备现金二成作为准备,并照二成现金之数开具即期本票交与中行沪行收执③上海银行领用上海中国银行兑换券契约,1924年8月13日,上档藏上海商业储蓄银行档案Q275-1-875。。同时,合约规定中行第一区区域内的各行属均可代为收兑上行领用的暗记券,但此前上行与中行总管理处签订的领券合同于沪宁浙皖各行 (即中国银行第一区区域范围内各行)“完全不生效力”,中行宁行前与上行订定的领券合同也被取消。在领券使用的同时,双方还商定可做领券额一成的透支和押款,透支款年息六厘,押款年息暂订七厘④中国银行沪行复上海银行函,1924年8月10日,载《上海商业储蓄银行史料》,第248页。。

从这一时段上行领用中行券的过程来看,初期并不顺利。上行虽然与中行总管理处订有领券合约,但沪宁汉济等分行迟迟不愿实行,总管理处也无可奈何,是领券合约久而不能得以实施的一个重要原因。中行总管理处为解决京钞问题尚需各地分行在资金及开支等方面大力支持,各地的分行在业务上都比较独立,“渐成自保之局”⑤《中国银行发行史略》,载《中国银行行史资料汇编 (上编二)》,第959—963页。,并不完全服从总管理处的管辖。几家大分行的经理,如沪行的宋汉章、津行的卞白眉、汉行的洪苓西等,被行内称为“督军团”或“巡阅使”,可见一斑。上行虽然通过副总裁张嘉璈的疏通被允许领用中行券,但在具体执行时就遇到重重困难。同时,领券合同中的具体条款,主要是领券对象和准备内容这两项,有了更加明确的规定,这也是领券活动逐渐制度化与规范化的反映和体现。

中行各地分行对于本区域内钞券的发行,都有切身利害关系。发行方只对代其开辟新的地区和新的使用对象的领用者,才会乐于允领。如果领用者分享了其已得的发行利益,当然不会受到欢迎。上行的普通业务范围与中行并无多大差别,中行各地分行对于上行领券并不十分欢迎,也是隐因之一⑥中国银行汉行经理洪苓西回忆,1963年10月10日,载《上海商业储蓄银行史料》,第250页。。上行在中行沪行向钱庄开放领券后才与其签订了领用合约,只能说是恰逢其时,方有此际遇。在其后的具体领用活动中,中行沪行也有优待上行之处。如1925年时,上行领用中行沪券,依合同应交存保证准备二成,以公债或道契为限。该行拟以本行股票按时价再打七折缴存作抵,得到中行沪行的通融允许⑦中国银行董事会议决案:上海商业储蓄银行领用本券拟以本行股票折抵证券准备案,1925年3月28日,中国第二历史档案馆 (以下简称二档)藏中国银行档案397(2)-8。。

三

在1924年中国银行的沪宁浙三分行议定开放领券活动之前,中行上海地名券只允许由银行、信托公司等新式金融机构领用,并未向钱庄、典当等传统金融机构开放。沪上钱庄仅可以五天期庄票换用上海地名券,并无其它领券办法,额度有限,期限亦短。这既与当时中国银行既定的营业方针有关,也与新旧式金融机构在经营理念、业内合作等方面的关联度有关。1923年11月间,沪市银洋两荒,筹码不敷周转。沪埠各钱庄遂援照银行领用中行上海地名券的条件,拟向之领用钞票未果。1924年春 (当年4月左右),钱庄复联合向行方要求领券,经几次磋商后,由钱庄自开条件,经中行沪行同意后,陆续订立领用钞券合同。第一批向其领用钞票的钱庄共有14家,每家钱庄的领用额度为25万元或50万元,总额为625万元。在领用限额内,各庄可随时分批向中行沪行陆续领用上海地名的5元券及10元券①《银钱业领用上海中行券之原券》,《银行周报》8卷18号,1924年5月13日。。

向钱庄开放领券后,因此前诸行与中行各分行所订的领券合同在条款上多有差异,中行沪宁浙三行遂酌定统一的领用上海地名券办法:即领券者不问其为银行、钱庄,均须备现金六成,整理案内公债或上海房产道契三成,领券行庄期票一成,领用十成钞票。公债照市价计算;道契以有房屋建筑之地产为限,并经由中行上海分行认可,另由通和洋行估价,照七折核计;拟定的可领用总额为1500万元,陆续发行②杨端六:《对于钱庄领用中行券之感想》,《银行周报》8卷18号,1924年5月13日。。除期票外,领用沪券的各钱庄同时应自备现金一成,以补足此项领券的准备金。此一成现金由各庄开具中行抬头即期庄票一纸,交行方保管③徐沧水:《民国钞券史》,《银行周报》8卷24期,1924年6月24日,载中国人民银行上海市分行编《上海钱庄史料》,上海人民出版社1960年版,第146页。。有资格向中行上海分行领券的钱庄为钱业公会的入会钱庄。未入会的元、亨字号钱庄,因为没有资格与沪中行订立领用暗记券合同,多用入会钱庄的迟期本票代替现金领用暗记券,有的迟期兑现期限达10天或15天④陆书臣回忆:元亨字号钱庄用汇划钱庄庄票领券,1958年3月,载《上海钱庄史料》,第146页。。中国银行上海分行收进各庄领用的暗记券,可随时向各领用钱庄兑换现金,并通饬他埠中行各分支行,一律照兑。各银行此前如有照其它条件领用中行上海地名券者,如中孚银行与永亨银行领用上海地名券时缴纳的现金准备为七成,此次亦照新定办法改定领券条件⑤《中华币制史》,第140页。。

自开放领券并与各行庄陆续签订领用合同后,外间不明真相,舆论有责中行不应滥发钞票,供给军费者。主管沪券发行事务的中国银行上海分行因于同年5月4日召集各行庄,开会议决将此次领券者所缴的准备金一律公开检查,以昭诚信。行方对于领券行庄所缴纳的准备金负有完全保管责任,与其签订检查准备金办法四条。各领券行庄每月得轮推代表来行检查⑥裕孙:《上海金融简史 (二)》,《银行周报》9卷20号,1925年6月2日。。会议当日,领用中行上海地名券者实为16家,领用券共计172.5万元。各行推举的代表徐宝琪与各庄推举的代表田祈原和盛筱珊,会同检查了中行上海分行存储准备金的专门库房。其中,现金准备计洋103.5万元 (正合六成),公债票及道契合洋51.75万元 (正合三成),即期庄票计洋17.25万元(正合一成),十足准备,丝毫无误。检查后,各代表立有公签,作为检查无误的凭证。中国银行上海分行特发启事,请各大报将之登入来函栏内,告知与各行庄订立的领用上海地名券办法及将准备金公开检查的情形⑦徐寄庼编:《最近上海金融史》,载《民国丛书》第四编第33册,据1932年版影印,上海书店出版社1989年版,第302—304页。。当年6月,领券行庄已有22家,领券总额达614万元⑧徐沧水:《民国钞券史》,载《上海钱庄史料》,第146页。。

此次中国银行上海地名券的开放领用之事有数点值得注意。其一,钱庄向行方请领钞券,表明中行上海地名券在社会上信誉极佳,超过了钱庄本票,所以各钱庄才联合要求领券。如此,则可相应地减少钱庄发行庄票的数额,扩大中行上海地名券的发行数额与流通范围。其二,各钱庄可领钞券总额为625万元,如依合同第九条的规定,可续领同等额度的兑换券,则将来领用总额可达1250万元,上海金融界即可增加数百万元的交易筹码,有利于商业与贸易的发展⑨杨端六:《对于钱庄领用中行券之感想》,《银行周报》8卷18号,1924年5月13日。。其三,钱庄平时可以保证准备换领的钞票流通生息,如遇挤兑时,各钱庄必须以现金或暗记券换回保证准备,但其余六成钞票的兑现之责则由行方负担。中行沪行将各行庄的领券准备专库存储,公开检查,亦有保证领券准备完全之意。行方在扩大领券活动的同时,亦应同时注意相应的风险。同年8月,江浙一带发生战事,中行上海地名券与其它各银行钞票同遭挤兑,因准备充足,应付得宜,旋归平静,亦表明此项领券办法已由试验阶段进入稳固阶段。

领券准备定期接受公开检查后,中国银行上海地名券的领用总额在随后的几年中一直稳中有升。但是,自1924年至1927年,中国银行上海地名券的发行总额由4133万元增至7033万元,增发70%;诸行庄的领用额则自1917万元增至2326万元①蔼庐:《论上海中国银行之公开准备》,《银行周报》12卷12号,1928年4月3日。,增发21.3%,增幅大大小于前者。历年中国银行上海地名券的发行总额及领用数额参见表1。

表1 1924年至1927年中行上海地名券发行额与领券数额表

区域行制度的实行和领券对象的开放为中行沪券的进一步增发创造了良好的条件。与直接发行的方式相比,以领券方式增加发行额颇费周折,需要双方签订合同,明订暗记及兑现方式,分批缴付准备及领用等,往往迁延日久,不若直接发行者收发自如,易于控制,是以出现领券额增幅较小的现象。行方如需要大量增加钞票的发行额时,以“直接发行”的方式来增发最易收实效,这也是此时段内上海地名券的发行总额增幅快于行庄领券额的主要原因。以时局论,此数年中,江浙一带的战事不断,先后发生两次江浙战争,北伐的战火也渐次燃至长江下游地区。各地银根不时吃紧,金融业久怀戒心,力趋稳健,也是行庄领券额增幅较缓的一个外部因素。

总的来看,领券准备公开后,中行上海地名券的发行额稳步提升,“近年额数愈增,准备愈足,推行愈远,信用愈坚”②中国银行民国十四年营业报告,载《中国银行行史资料汇编 (上编三)》,第1939页。。1927年时,虽然沪宁浙皖次第沦为兵区,但中行沪券“在长江流域取携行使方便,推行较广”③中国银行民国十六年营业报告,载《中国银行行史资料汇编 (上编三)》,第1963页。,也促进了发行额的攀升。4月间武汉国民政府集中现金事件发生后,汉口的申汇暴涨,汉汇有行无市,各行汉券信誉顿失,币值在停兑后呈直线下降趋势;而各行申钞在流通中最受欢迎,币值一度高过现洋20%。中行上海地名券的流通区域也扩展到长江中上游地区。在兑现方式上,中行上海地名券实行“长江不兑现”方针,即沪券在长江流域上中游各地流通时不兑现币,行方在各主要商埠设立沪券汇兑处,对持券人兑给申汇汇票,持之在沪兑取现款。同年起,中国银行上海分行在汉口、宜昌、重庆等地设立沪券汇兑处,兼办各项银行业务。

四

1928年,是中行上海地名券的发行额增长得最快的一年,沪券的发行额由上年末的7034万元增至11195万元,其占中国银行全行发行额的百分比也由44.2%增至65%④《中国银行上海分行史 (1912—1949)》,第22页。。此时,上海地名券已经成为中国银行所发行的最重要的地名兑换券,流通亦广。中行的主要负责人及上海分行的经理层都意识到,上海地名券应保有充足的准备金,即“发行愈增,则中行之责任愈重”。为保证此种钞券信誉卓著,商民行使无虞,最收实效的方法就是确立准备金公开检查制度,“以使社会增加其信用也”⑤蔼庐:《论上海中国银行之公开准备》,《银行周报》12卷12号,1928年4月3日。。同时,南京国民政府自成立后就着力加强对于金融机构的监管,中行方面因恐当局以发行数为借款依据,迅速着手准备将全部发行准备公开。中行副总裁张嘉璈在致董事王叔鲁 (克敏)和冯幼伟 (耿光)的信中谈到,准备金情况被完全公开后,“在消极方面,当局既不能以检查准备为要挟;而一经公共团体负检查之责,政府指此筹款,当亦有所顾虑。积极方面,则沪券正在推行长江一带,一经公开,不特信用昭著,推行顺利,而中行当局亦可大白于公众”①张嘉璈致王叔鲁、冯幼伟函,1928年3月24日,二档藏中国银行档案397(2)-36。。

经迭向当局疏通并得到国民政府财政部的许可,中国银行上海分行于4月1日首次对上海地名券的全部准备进行公开检查。这也是继1924年5月沪券领券行庄准备公开检查后其在发行准备方面做出的另一项重要举措。此项检查在此后的十年中每月进行一次,形成制度,成为确保中行上海地名券信誉的一项重要内容。在此后的迭次金融风潮中,中国银行的总发行额维持不坠,沪券的发行额始终占全行发行总额的六成以上,实得力于发行准备公开检查良多。同年5月末的第三次公开检查时,中行沪券的发行额已比两个月前增加1190余万元,足见民众对于“信用优良软币之需要”甚殷。从增发的类别来看,本行发行增加776万元,联行领用增加332万元,行庄领用增加83万元,与此前数年间上海地名券的增发情况相似。

在发行方式上,中行上海地名券的发行可分为本行发行、联行②银行间在办理业务往来时称联行往来。中国银行上海分行发行的沪券信誉好,天津分行、广东分行等都曾向上海分行缴纳准备金,领发沪券,即为联行领用。但联行领用与各行庄领用在准备金的管理上是不同的。在统计中国银行的兑换券发行总额时,有时将两者并计,称为“本联行发行”。《中央银行月报》在统计各银行发券及准备金数目表时,亦将联行领用单列出。(即中国银行的其它分行)领用及各行庄领用三种,均备足现金六成,其余四成,以为准备。因早期订立的领券合同里并未规定领户必须缴付十足准备,领用者可自备准备若干成,受沪券全部准备金公开检查的影响,前订此种合同的准备条件经双方协商后陆续得以修改,十足准备。此次增加公开检查的准备部分即为中国银行上海分行直接发行及联行发行的兑换券准备金。联行领用是一种特殊的领券方式,即在有发行权的大银行内部,由他地的分支行向所发地名券信誉好的分行缴纳准备,领发本行其他分行地名券的发行方式。此时段中,除直接发行外,联行领用在中国银行内部得以积极展开,中行上海地名券的流通区域也更加广泛了。1929年,粤行开始推行沪券,试办后颇见成效。一般商民一因领用关系,二因爱国思想,颇为乐用。港行经理郑铁如对于在粤推行中行沪券一事也极为赞同③中国银行第一区区域行致宁行函,1930年3月3日,二档藏中国银行档案397-12643。。1935年,总管理处为扩大沪券的流通,嘱津行在陇海路沿线及平汉路南段试用沪券。经沪津两行商妥后,由津行领用沪券500万元,包括一元券200万元,五元券300万元,上加暗记T或N,以资识别,运津发行;回笼券以南京、汉口、徐州三行为集中地点④中国银行第一区区域行1935年区字第十号通函,1935年9月16日,上档藏中国银行档案Q54-3-35。。

除联行领用发行的方式外,以中行沪行为首的各行处也注意在原有流通区域内以领券的方式推广上海地名券的使用。因与中南、中国实业等有发行权的商业银行在兑换券的推广上存在着竞争,自1930年起,中国银行第一区内行处可在当地择殷实钱庄,给予利益,准其以迟期三、五天的庄票领用上海地名券,以利发行。中行镇支行曾允许当地的晋生庄以此种方式领券使用⑤中国银行第一区区域行致宁行函,1930年5月23日,二档藏中国银行档案397-12643。。因票据的迟期兑现可能给发行行带来一定的风险,这种领用方式也没有得以推广。自1932年起,中行第一区内各行处开始与江浙境内的钱庄签订小额领券合同,以期增进发行⑥中国银行第一区区域行第九届全区会议议案第一案,1932年6月15日,上档藏中国银行档案Q54-3-32。,并由区行制定相应的办理原则:在领用方式上,为减少因缴纳保证准备若干而在金融紧张时带来的兑现风险,推行以十足现金领券的办法;行方对其中的四成准金付息,但年息不得超过七厘;在领用机构上,各地的领券者不宜过多,如暗记过多,则分剔更觉麻烦,徒增发行用费⑦中国银行第一区1932年区字第三号通函,1932年6月22日,二档藏中国银行档案397-255。。各领券行庄所缴准备金集中存于区行所在地上海,由沪行办理具体手续及出帐,宁浙两行亦分存少量准备金。四成现金应付利息和暗记券运费由各行处以“发行用费”名目出帐,运费为运券额的千分之一⑧中国银行第一区1932年区字第四号通函,1932年6月25日,二档藏中国银行档案397-255。。1934年徐州国民银行领用中行沪券时,请求对十成现金准备中的四成按长年八厘给息,第一区区域行管理委员会议定仅给年息五厘。同年,苏州鸿康、裕元、鸿盛等钱庄向中行苏支行领用上海地名券时,向行方交付十成现金,四成年给息亦为五厘①中国银行第一区区域行致徐支行函,1934年3月;中国银行第一区区域行致宁行函,1934年5月1日。二档藏中国银行档案397-10846。。

自允许江浙各地小钱庄领券使用后,领户日益增多,中行上海地名券的暗记券种类也大为增加,给暗记券的检理带来了诸多困难。为图方便,有的行处将各种暗记券混在一起运沪,为此,中行第一区区域行要求各行处必须将各种暗记券分别理清后就近转运②中国银行第一区区域行1933年区字5号通函,二档藏中国银行档案397-10846。。因领券户众多而给中行上海地名券在发行事务上带来的麻烦与不便引起了区域行管理委员会的注意。在推广发行有所收效后,各行处即于1934年起收束领券业务,暂停办理同业领用事宜,仅可在没有领户的地方与有特殊关系者酌订一、二家,以资联络,对同业以迟期票据领券则酌量减做③中国银行第一区区域行谈话会记录,1934年9月25日,二档藏中国银行档案397-10846。。当时,白银外流问题严重,中交两行“对于发行钞券,均抑自销政策,不轻易给他行领用”④浙江兴业银行总行复汉口管辖行函,1934年9月21日,上档藏浙江兴业银行档案Q268-1-616。。同年的中行行务总会在讨论应如何处理他行领券发行与本行自身发行间的关系时也议定:各分行处对小额分散的领券户可不必过分限制,以资推广发行,但对巨额领券户应“格外审慎”⑤中国银行民国二十三年行务会议纪要,1934年,二档藏中国银行档案397(2)-99(1)。。1935年春,中行第一区区内各行在上海地名券的领券业务方面商订了新的原则:即凡商领暗记券者,准备概以十足现金为原则,对于四成准备所给年息不得超过六厘;同业领用暗记券时,应严加审择,如非真实推行,不能允订;前订各领户由区域行审查其推广沪券的情形与成绩,如仅为盘剥搬运图利者,应于合同期满时解约⑥中国银行第一区区域行管理委员会临时会议议事录,1935年4月13日,上档藏中国银行档案Q54-3-35。。迟期领券因害多利少,已确定以“不做”为原则;前已做出者逐步缩减,未做者一律停止⑦中国银行第一区区域行第十二届区务会议议案第三案,1935年2月25日,上档藏中国银行档案Q54-3-35。。

1935年11月,国民政府正式布告实行法币政策,财政部指定以中央、中国、交通三行发行的纸币为法币 (次年2月中国农民银行所发钞票准与法币同样行使),原发行银行的现金准备及银钱业的营业现金一律封存。法币政策的实行,是我国货币发行制度由分散制向集中制过渡的重要一环。同月,财政部发布训令,准银行、钱庄照原有领券办法,以营业部分及兑换法币收入的现金六成、政府公债四成,以二年为期,向中央、中国、交通三行订约领用法币⑧法币领用办法,载交通银行总行、中国第二历史档案馆合编《交通银行史料》(第一卷下),中国金融出版社1995年版,第889页。。各法币发行行开始发行无地名的法币券,中国银行上海地名券的正式发行历史也至此终结了,唯前发地名券仍可在流通中使用。各法币发行行原拟将前与领用行庄所订立的合同一律取消,但各行庄因利益关系,以领券合约有效期未满为由不愿照办。中央、中国、交通三行为稳定金融、调剂市面起见,议定原已领用者可暂时维持原约,订而未领者一律止领⑨中国银行第一区区域行致宁行函,1935年11月23日,上档藏中国银行档案Q54-3-35。。在止领或洽商解约时,发行行往往给予领用者一定的利息,作为解约时给领用者造成损失的一种补偿。如宁福、宁通等钱庄领用的上海地名暗记券在回笼后不再向原领户收兑,四成现金准备息也加算至1936年12月底,以后不再给息[10]中国银行宁行致第一区区域行函,1937年2月10日,二档藏中国银行档案397-255。。

五

兑换券的发行与流通,一直是银行各项业务中的重中之重。兑换券,顾名思义,可以按票面金额与单位兑换相应的银质或铜质货币,是金属货币的代用品。扩大兑换券的发行额,既是银行增加资力的优先方式,也可带动存放汇兑等项业务的发展。民初,华资商业银行、中外合办银行、外商银行等,都争先取得发行兑换券的特权。因而,民初的纸币发行权极为分散,为时人所诟病不已。北洋政府先后颁行了《国币条例》(1914年)、《取缔纸币则例》(1915年)、《修正取缔纸币则例》(1920年)等有关币制的条例,并允许商业银行向作为国家银行的中交两行领券使用,“以为发券制度之统一方策,殊易渐收实效也”①沧水:《发券制度之变迁》,《银行周报》6卷48号,1922年12月22日。。

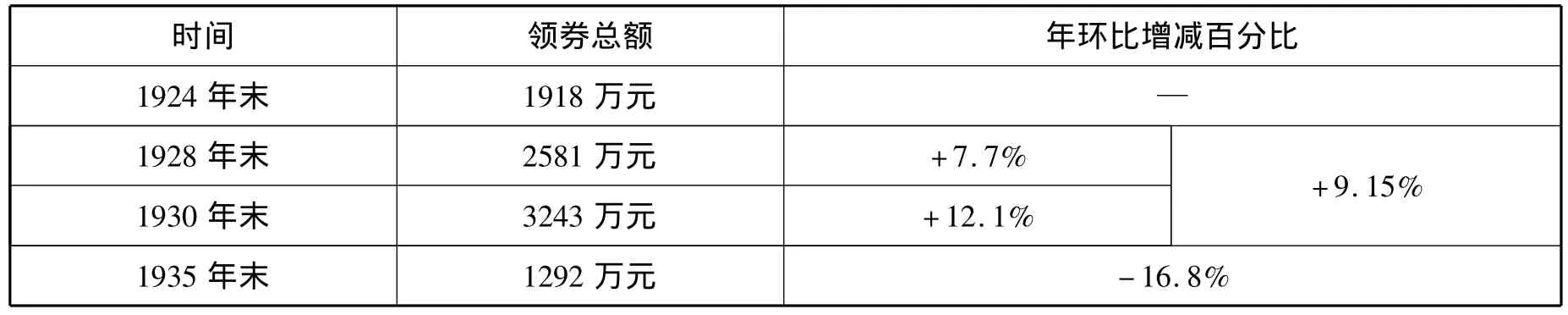

以中国银行上海地名券的领用活动来看,相关活动的发展经历了一个从粗犷到精细,从不太规范到比较规范的过程。特别值得注意的是,行内对于领券条件的划一,即1924年5月中国银行上海分行公开检查领券准备时对于领券准备成份的划一,是领券活动制度化发展过程中关键的一环。以此为分界点,从1915年中行上海地名券开始被领用时起至此为领券活动粗线条的无序缓慢发展阶段;从此时至1935年法币政策实行后停发中行沪券时止,为领券活动有一定行内标准的有序曲折发展阶段。在后者中,又可以1928年4月中行上海地名券全部准备金的公开检查为标志分为两个小的阶段,前者为领券活动制度化后的迅速发展阶段,后者为出现新标准、新方式的有序收缩阶段。另一方面,从行庄领用中行上海地名券的总额度来看,其最高峰值为1930年7月时的领用额3250万元;随后领用券的规模迅速收缩,在法币政策实施前已减至1300万元左右②参见刊于银行周报的历次上海中国银行兑换券发行准备金公开检查报告。。在忽略季节性因素对货币发行情况的影响下,中行上海地名券领用数额的历年环比增减率如表2所示。

表2 中国银行上海地名券行庄领券额年度环比增减百分比表

在领券活动的无序缓慢发展阶段,领券发行作为一种新的集中发行的方式,为以中国银行为代表的各主要发行银行所采用。中国银行与一些商业银行签订领用合同,由商业银行的分支行在所在地向中国银行的分支机构领取兑换券使用,但在具体的领用条件上互有差异。这亦是领券活动在发展初期不可避免遇到的。中行上海地名券在开展被领用的过程中基本上采取的是一种审慎限制的态度,在经营与管理中也以保证发行准备安全和钞票信誉为宗旨。同时,以足值领额的现金及债券等为准备的条件已为各发行行所认可及采纳,十成准备制渐成为业内共识。各主要发行银行分别制定了自己的领用标准,在行内划一管理。当时,同为国家银行的中交两行是兑换券最主要的被领用者,1923年时,向交通银行订约领券使用者,长期领户所缴纳的准备金成分有三种,但均为十成③一种为六四制,六成现金不给息,四成为公债,公债中签本息均归领券户所有;第二种为十足制,领户缴纳十足现金,四成给息,六成不给息;第三种为八二制,领户缴纳八成现金不给息,二成为公债,公债本息为领券户为所有,并另存现金一成作为活期往来,照给利息。《交通银行史料》(第一卷下册),第881页。。此外,领券合约的签订对象也逐步具体化,发行地名券的分行逐步代替总行或总管理处 (总办事处)与具体的领用者,如某地的商业银行、信托公司或钱庄等,订立合约,允其按照一定的条件分批缴纳准备金,领券使用。

在领券活动的有序曲折发展阶段,中国银行上海地名券的领用总额在前期提高得很快。就领用者而言,因领券准备的成份有了一定的标准,打破了前一时段内领券者缴纳的准备金成份各异且并非十足的局面,领券收益率得以基本划一,有利于领用活动朝着规范化、制度化的方向发展。就发行行而言,缴纳的十成准备降低了发行风险,减少了账务方面的繁琐与领户出现意外时的担忧,可以在此基础上扩大领用活动,并借机带动存放汇兑等各项业务的开展。因而,在此时,即上世纪20年代末至30年代初,近代中国银行业的领券发行活动已进入成熟发展期。同时,中行上海地名券的使用范围扩大了数倍,领用者数量众多,领券发行的一些负面效应开始显现出来。

首先,最明显的一点就是暗记券剔理的繁琐。据不完全统计,中行上海地名券的暗记种类在1930年代前期至少在140种以上①董昕:《中国银行上海地名暗记券考》,《中国钱币》2009年第1期。,检理兑付的过程繁杂不已。同时,券面暗记也由单一形式发展为复合形式,即由单独的汉字或字母发展为阿拉伯数字与代表领用行庄所在地和名称的汉字两种信息的复合暗记,以简化暗记券的检理及了解暗记券的信息。其次,中行上海地名券的领用者分布于长江中下游各市县,领用券的兑现活动琐碎而零乱,发行成本也随之提高。因而,相关领用活动在有所收效后被渐次收缩,代之以联行领用行为的兴起。中行上海地名券的领用额在1930年7月间达到峰值后迅速跌落,而同时期内,在不计季节性增减因素外,中行沪券的整体发行额从9000万元左右增至11000至12000万元之间②参见《银行周报》每月公布的中国银行上海分行1928年至1937年每月发行额统计报告。。虽然增幅不大,但可看出行方对于领券业务是进行快速收缩的。在法币政策推行前,有发行权的各家银行均积极推广自己发行的钞票,在发行方面的竞争十分激烈,各领户也多有向不同发行银行领券使用的行为。相对于前一个时段而言,中行上海地名券的发行方在领券活动中施行了一些既给予领券者利益,以便利用这种方式来推广沪券的使用,又确保发行行权益,保证领用券兑现和发行准备安全的措施。前者如以迟期票据为准备方式的领券活动,后者如推行十成现金领券制等。

领券发行活动的出现、发展及完善的最大效用是使发行权日趋集中于少数几家大型银行手中。“自民国七、八年以至十二、三年间所产生之银行,莫不以获得发行权为急务”,因为领券日见发达,“利益虽微,立场极稳”,1925年以后,“不复闻有新发券银行之产生”③谦益:《论领券制度》,《钱业月报》第9卷第5号,1929年5月。这种说法不包括特种银行或中外合办银行获得的发行权,但反映了当时银行业一种大的趋势,即因领券有利可图,新成立的银行已不必非获得纸币发行权不可。。相应地,领券行数及领用总额都有所扩大。在初级发展阶段中,领券活动所起到的集中货币 (纸币)发行权的作用十分明显。而在成熟发展阶段中,货币 (纸币)的发行权已经相对地集中到一些资力雄厚的大银行,领券活动在已经规范化和制度化的基础上有了新的发展,如领用方式和准备条款等。各行在推广本行钞券的使用上存在着竞争,领券活动除了继续发挥着已有的作用外,逐步发展成为推广本券使用的手段之一。

法币政策的施行切断了纸币与流通中的金属货币 (银元)的联系,资金开始松动,金融市场趋于平稳。而法币政策的一项主要内容是集中发行和集中准备,这对于统一混乱的货币制度也有着积极的意义,亦表明经过多年的领券活动,分散发行的状况已有所改观,有了进行货币的集中发行与集中准备的基础。在法币政策施行之初,四大行曾允许各地的金融机构以六成现金、四成保证向其分支行订约领用法币,但此种领用活动只能“领”而不能“兑”,即流通中的纸币无法再兑换成金属现币,只是利用领用券的方式达到推广发行的目的,已与银本位制下领券活动截然不同了。

从我国近现代金融史的发展历程来看,领券制是一种在自由市场型的金融模式下,在经济推进的过程中,在行业内部自发形成的制度。此类制度的发育过程相对缓慢,但市场定位明确,市场的创意具有完全的可操作性,业规和惯例通常可成为这一类行为制度化的规范性条款。在当时的社会经济环境下,市场中的竞争是有序的和有限度的,同业间的合作倾向占居主导地位。资力雄厚的大银行发行的以“元”为单位的兑换券,为商业银行、钱庄等金融机构领用,也带动了我国货币制度的近代化和金融市场的规范发展。同时,领券活动也加强了华资银行业间的联系及同业往来,亦有助于华资银行业整体实力的增长。中国银行上海地名券的领用发行活动对象广泛,发展的阶段性清晰,特征明显而富于代表性,必然成为研究这一制度的最具代表性的研究对象之一。

从整体上看,领券制度作为一种相对有效的集中货币发行权的“本土”制度,其收效是明显而积极向上的;而领券活动在发行权的相对集中有所收效后逐渐收束衰减,也是一种发展中的必然了,但其存在的社会历史基础仍是学者们剖析这一独特的金融制度和中国近现代金融史的基本切入点。