受限制的市场化:近代浙南五谷会研究*

章 毅 李婉琨

会社是中国历史上长期存在的主要民间组织形式之一。其基本特点是:在某一特定区域内,一定数量的民众以某种宗教信仰为基础,自发组成宗教和经济的共同体,在满足自身宗教需求的同时,实现经济和社会功能的互助。这类组织从中古到近代,历时久远而绵延不绝,是和宗族组织同样重要的“乡族”力量①傅衣凌:《论乡族势力对于中国封建经济的干涉——中国封建社会长期迟滞的一个探索》,载傅衣凌《明清社会经济史论文集》,人民出版社1982年版,第91—95页。。学术界对“会社”的研究长期以来以中古时期为重心,强调通过对敦煌社邑文书和相关石刻资料的整理,研究唐五代乃至辽金元时期的“邑义”、“法社”及其社会经济功能②宁可、郝春文辑校:《敦煌社邑文书辑校》,江苏古籍出版社1997年版,第1—27页。童丕著、余欣等译:《敦煌的借贷:中国中古时代的物质生活与社会》,中华书局2003年版,第79页。陈述:《围绕寺庙的邑、会、社——我国历史上一种民间组织》,《北方文物》1985年第1期。。近年来,随着明清会簿文书的不断发现,对明清时期的会社的研究也逐渐成为学术界的新关注点③刘淼:《清代徽州的“会”与“会祭”——以祁门善和里程氏为中心》,《江淮论坛》1995年第4期。涩谷裕子:《从徽州文书中所见“会”组织》,《史学》1997年第67卷第1号。夏爱军:《明清时期民间迎神赛会个案研究—— 〈祝圣会会簿〉及其所反映的祝圣会》,《安徽史学》2004年第6期。。

在近代史领域,针对会社的个案研究至今仍不常见,成果比较丰富的是与之相关的“合会”研究。研究者们利用晚清至民国时期数量众多的“会书”和“会券”,详尽地探讨了“合会”的不同形态和运作机理①王宗培:《中国之合会》,中国合作学社1931年版,第228页。。研究显示,近代“合会”的基本形态是亲友之间凭借着相互的信用,邀集固定人员(“会脚”),按照一定比例支付“会金”,集成一定数量的“会额”,在固定“会期”之内轮流供成员使用,以达到经济互助的效果。这种便捷的“融资”方式流行于民国时期的华北、四川、江南、江西各地②李金铮:《借贷关系与乡村——民国时期华北乡村借贷之研究》,河北大学出版社2000年版,第115—162页。杨西孟:《中国合会之研究》,商务印书馆1935年版,第54页。费孝通著、戴可景译:《江村经济:中国农民的生活》,江苏人民出版社1986年版,第188—192页。单强、昝金生:《论近代江南农村的“合会”》,《中国经济史研究》2002年第4期。温锐:《民间传统借贷与农村社会经济——以20世纪初期 (1900—1930)赣闽边区为例》,《近代史研究》2004年第3期。。伴随着近代华人的移居海外,“合会”习惯也在海外华人社区流行,是一种行之有效的民间“微观金融”形式③Pairault,Thierry,“Women,Property and Social Practice in China”,in Jean-Michel Servet et Isabelle Guérin ed.,Microfinance:From Daily Survival to Social Change.Pondicherry:French Institute of Pondicherry,2003,pp.75-98.。

不过,“合会”与“会社”虽然形似,但实际颇有不同。与会社相比,“合会”具有更强烈的临时募集色彩和更明确的经济实用目的,它的地域性、宗教性和稳定性都要薄弱得多。更何况“会书”或“会券”多只是单一年份的集会记录,并非时间连续的流水帐册④胡中生:《钱会与近代徽州社会》,《史学月刊》2006年第9期。陈洒洒:《浅析清朝“钱会”制度——以徽州地区为例》,中国政法大学法律史硕士论文2009年,第20页。,“合会”的实际执行情况仅凭“会券”其实并不容易探知。因此,虽然目前近代“合会”研究已颇具成果,但并不能替代对近代会社的研究。关于传统会社在近代的存在形态,学术界目前仍所知甚少,而近期浙南石仓地区多种近代会社文书的发现,无疑为该论题提供了新的认知路径。

一、《五谷会簿》与五谷会

石仓地处浙江省西南部松阳县山区,近年来以富藏保存完好的清代及民国时期的契约文书而闻名学界⑤曹树基:《石仓契约的发现、搜集与整理》,载曹树基、潘星辉、阙龙兴编《石仓契约·第一辑》,浙江大学出版社2010年版,第1—24页。。在数量丰富的石仓契约文书中,会社文书是重要的类型之一。对其中的《定光古佛寿诞会簿》等多种清代会簿,我们已经进行了比较细致的研究⑥章毅:《祀神与借贷:清代浙南定光会研究——以石仓〈定光古佛寿诞会簿〉为中心》,《史林》2011年第6期。本文中有关定光会的论述,均可参见该文。。新近发现和整理的《五谷会簿》与前者内容相近,只是记录时间开始于清末光绪十四年 (1888),结束于民国三十八年(1949),属于比较典型的近代会簿。

《五谷会簿》所记录的主要是当地“五谷会”的活动。会簿《序》记载:

吾乡石仓源赛神之会亦皆有之矣,惟五谷会尚不甚多。现经诸子邀仝数人,欲出谷贰斗,合数生放,大质子母。将所余息,每年五月廿四日,虔摆牲醴、香烛,庆祝益庆堂中殿五谷大神寿辰。雍容揖逊,齐赴礼拜,即午散胙。……光绪十四年戊子岁吉立。……会友鸿名列后:阙执选、阙起先、阙执因、阙芳求、阙珠求、阙举求、阙建求(00786b-00789a)⑦阙执选等编:《五谷会簿》,民国抄本,数字扫描件,总140页,现藏上海交通大学人文学院历史系,原件藏浙江省松阳县大东坝镇七村。原《会簿》无页码,扫描所形成的文档号为SWScan00785—SWScan00856,本文标注的页码均为文档号之省称,a、b表示扫描页的左右面。

由此可知,五谷会在光绪十四年由阙执选、阙起先等七人发起成立,每人捐出租谷二斗,每年五月二十四日在当地的益庆堂集体敬拜“五谷大神”,会后还有相关的宴饮(“散胙”)活动。所谓五谷会,即是指祭祀五谷神的聚会,而且从每人捐谷二斗的数目来看,七人合计捐谷十四斗(折合当地衡制为2.8桶,约56斤),也正符合一次祭拜聚饮活动的开销。从表面来看,五谷会仍是一个以宗教崇拜为特征的会社,这与清代石仓的其他会社并无不同,只是相比其他的神祇,如关帝、定光佛、陈十四夫人等,“五谷神”的人格化色彩已显淡薄。

但《五谷会簿》正文从一开始即记录了频繁的租谷出入,不仅数额远超起会本金,而且所涉人员也超出了起会者的范围。《会簿》第一页“光绪十七年”(1891)记载:

光绪拾柒年辛卯岁季夏月吉日。

阙执因。该本年八月燥谷本利共贰拾贰桶正。八月十四,收来燥谷本利贰十二桶正。存陈求。

阙佳贤。该丁亥年利谷九斗二升半。该本年八月燥谷六桶三斗三升半。八月十六,收来燥谷六桶三斗二升半。

阙田庆。该庚寅年利谷五斗三升半。八月十一,来燥谷五斗正。(00790a)阙执因一人的租谷进出量即有22桶 (约440斤)之多,而阙佳贤、阙田庆两人也并不在“会友”的名单上。这意味着五谷会在其基本的宗教崇拜功能之外,还承担了丰富的经济功能,且在与会资格方面也具有一定的“开放度”。事实上,通过对整本《五谷会簿》的逐页分析,我们可以发现,在长达59年 (1891-1949)的活动中,参与者共有45人,会内外的进出资金总额近600元 (折谷约25000斤)。显然,这正是又一个以宗教为背景,但经济功能活跃的民间会社组织。

在全面梳理五谷会的各类经济活动之前,我们需要首先对《五谷会簿》文本进行比较准确的释读。大致包括四个方面:(1)会簿记录中有关租谷的衡量单位有“石”、 “桶”、 “斗”、“升”和“斤”五种,它们和近代通行的衡量标准并不相同,具有强烈的地方性特点,这些单位之间的进制关系需要明确。(2)会簿记录中的货币单位有制钱、银元(“英洋”)两类。制钱主要用于晚清时期,但在计算时须将其按照不同时期的比价换算成银元,以便统一。(3)会簿所记录的经济活动常常直接用实物“租谷”(又称“燥谷”)作为计价单位,这些“租谷”在不同时期的价格需要精确核算。 (4)会簿中所使用的一些具有“会计项目”性质的术语——如“该”等——的含义,需要准确理解。

石仓地区衡量单位的进制和换算问题相对简单,通过对《五谷会簿》(以下简称“会簿”)的梳理,并参照《定光会簿》中的资料,我们可以得到以下信息 (表1):

表1 近代石仓衡量单位进制换算

严格说来,量制 (升)和衡制 (斤)之间不能直接换算,但会簿中两者混用的情况比较常见,且只涉及“谷”(或“燥谷”)一种物品,直接将两者对应不会有大的偏差,且比较有利于之后的谷价折算。

关于会簿中制钱与银元之间的比价关系,我们整理了六条资料 (表2)。其中1898—1900年为直接资料,即谓会簿本文就已记录了银元和制钱的比价关系。其余三条材料则需要适度的推算。如1908年会簿记载了当年会务开销的结余是银元“壹元贰角三分九”,但在基本均以银元结算的各款项中却有一条制钱资料,“廿八,去尚求钱一百文”。通过前后加减,我们可以推知,这“一百文”即等于“一角”,即当年的银钱比价是1∶1000。以上述方法探究晚清五谷会银元制钱比价问题,我们大致可以得到一个比较明确的认识,即1903年之后,当地银元和制钱的比价为1∶1000,在1903年之前,则约为1∶900。

表2 晚清五谷会银元制钱比价

谷价的估算需要在银钱比价问题的基础上处理。我们先从会簿中找到能够直接说明当年谷价的记载,然后将“谷”的计量单位统一折算成“斤”,如果是“水谷”(即未干的租谷)则需要先按照90%的干燥率折算成“燥谷”再进行统计。价格的单位则需要先依据表2统一换算成银元,然后再进行单位谷价的估算。会簿中可见的资料共有39条,剔除有币值波动等问题 (如使用了法币)的资料,根据其中比较可靠的30条,我们分析得到了1896—1939年石仓租谷的价格(表3)。至于这44年中缺少资料的14个年份,我们根据时期的不同,分别统计了三个平均数,以作为这些年份的谷价的替代资料。

表3 石仓租谷价格 (元/斤)

《五谷会簿》文本中“会计”术语的解读也是一个相当关键的问题。“该”是会簿中经常出现的一个重要词汇,在字面上它的含义是“欠款”。但值得注意的是,从现代会计学的角度分析,“该”所代表的“欠款”其实包含了两个“会计科目”,一个是“资本账”意义上的“应收账款”,一个是“现金账”意义上的“实际支出”,前者表示一种资产负债状况,后者才反映出现金流量的变化。对于五谷会之类的会社,因为我们只能探知其现金变化情况,因此对“该”所包含的两个记账含义的辨析,就显得尤为重要。如“光绪十八年”会簿记载:

阙陈求。该八月本利燥谷十壹桶正,加利谷四桶一斗。(00791a)

“光绪十九年”会簿又记载:

阙陈求。该本利燥谷十五桶一斗。八月十六期。(00792a)从表面上看,阙陈求似乎在光绪十八年、十九年均欠了(“该”)会款,但实际上只有十八年才发生了真实的借款,十九年的数字只不过是在十八年基础上的静态叠加。至于具体如何判断,我们认为,与会者在会簿中第一次出现时的记录颇为重要,第一次出现的“该”往往代表了真实的现金流变化,而此后不断出现的“该”只是代表名义欠款的增加而已。

除了会计术语的辨析之外,会簿中记账主体的分辨也相当重要。参照今天的会计惯例,我们既然研究五谷会,五谷会本身就成为一个当然的记账主体。换而言之,不论是“收入”还是“支出”,都是以五谷会为中心而言的。但实际上,《五谷会簿》中显示的情况要复杂得多。如“民国二十二年”会簿记载:

民国廿二年五月廿五日,临值阙执选为首。办来消用货洋五元叁角五分七。收去上年租谷八桶贰斗半。五四。申价洋五元六角〇七厘。以上对除,该众谷洋贰角五分。(00847a)

这段会簿的记账主体其实是当年的会首阙执选,而不是五谷会本身。当会簿说“消用”和“收去”的时候,这是指阙执选为当年的会务开销了若干,又从上年的结余中收入了若干。当会簿说收支相抵之后“该众谷洋”若干的时候,这是说当年会首的结余款应该属于五谷会所有。既然会簿中有明确的“众”的概念,五谷会作为一个公有者当然是存在的,但在具体的记账过程中,会簿却必须将往来钱款系于具体的个人 (会首)名下,才能作出准确的表达。这提示我们在进行会簿分析时,也必须留意这种记账主体的转换。

二、五谷会与石仓借贷

解决了会簿释读中众多的技术问题之后,我们已经有条件对五谷会的经济活动作些整体把握。根据会簿的记载,五谷会创立于光绪十四年 (1888),终止于民国三十八年 (1949),前后持续了62年。但因为该会正式的会务记录实际上开始于光绪十七年 (1891),且到了抗日战争爆发后,随着法币的流通,会簿所记录的金额跟随币值的调整出现了大幅波动,因此为了便于讨论,我们对五谷会经济状况的分析,限定于1891—1935年的45年间。

表4 五谷会现金收支 (单位:元)

从我们整理的《五谷会现金收支》(表4)可以看出,五谷会在该时期内总收入267.92元,总支出266.54元,余额1.38元,总体上维持了收支的平衡。显然,五谷会仍是一个能够长久维持的会社,这一点与我们曾研究过的定光会仍然相似。不过,与清代定光会相比,近代五谷会还是存在着三个显著的经济特征。

首先,五谷会的起会本金很小,公共积累薄弱。光绪十四年七名会首起会时总共捐谷14斗,折合银元约0.9元,只占五谷会平均年收入 (约6元)的15%,占该会收入总额则低至0.3%。相比之下,定光会于嘉庆十三年起会时本金已为8000文,是每年平均收入量 (约5403文)的148%,在定光会84年收入总额 (约453897文)中占比1.8%,如果只计算相同时间跨度 (45年)的定光会收入总额,其本金的占比量应该还要高。换而言之,仅凭初始本金,清代定光会就足以维持一年的所有活动,而近代五谷会则完全做不到这一点。从这个意义上说,五谷会更具有现收现支的特点,它的公存呈现出“空洞化”的样态。这种情况的产生,和各会首自身的财力应有很大关系,但也应是整个石仓地区经济荣衰趋势的反映。石仓在十九世纪上半叶,因为炼铁业的发展一度相当繁荣,而随着该产业从道光时期开始衰落,石仓的经济状况在晚清咸丰时代之后也持续下滑①曹树基、蒋勤:《石仓冶铁业中所见清代浙南乡村工业与市场》,《中研院历史语言研究所集刊》2010年第81本第4分。。定光会和五谷会分别成立于十九世纪初期和末期,两个时期的经济形势已迥然有别,两会呈现不同的经济特征并不让人意外。

其次,五谷会不同年份之间的经济活动量的波动比较明显。从表4可知,五谷会年收入和支出的高值分别为25.37元和19.33元,两者的低值分别为0.35元和0.82元②表4显示五谷会年收入和支出的“最低值”均为0,这里的“低值”指“次低值”,以利统计。,低值占高值的比例分别为1.4%和4.2%。比较定光会,在该会借贷活动最为频繁的1827—1857年间,这一比例分别为7.2%和12.6%,而到了经济活动相对平稳的1858—1910年,这一比例已上升为72.6%和49.2%。与定光会比较,五谷会的年度经济活动量的波动性显然更高。

这其中可能存在着两个方面的原因。首先应与五谷会的公共积累薄弱有关。因为五谷会缺乏“众产”,每年的经济活动量完全取决于参与者自身的经济能力和需求,且五谷会实际参与者众多,参与者个人情况的差别增加了这种波动的趋势。另一个原因则可能与五谷会性质的变化有关。我们在之前的研究中已经指出,如定光会这样的清代会社,虽然有着明显的经济互助和借贷功能,但在本质上仍然是一个宗教共同体,宗教礼拜和聚会仍是会社的主要活动。经济借贷活动的频繁,往往会引发会社钱款出入量的急剧变化,一旦会社活动只限于常规的宗教内容,出入量的变化也就趋于稳定。这是定光会在经济活跃期和平稳期表现不同的主要原因。而五谷会似乎并不存在这种清晰的段落,换言之,宗教性活动和借贷性活动的差异在经济活动量中并没有显示出来。这一方面当然可以理解为五谷会经济性的增强,但另一方面,将之解释为五谷会宗教性功能的下降或许更为合适。

五谷会的第三个特征表现在借贷利率方面。经由定光会的研究,我们已经了解到,会社内部成员通过定光会来进行借贷时往往享有很大程度的利率“优惠”,其实际的借贷利率远低于当地通行的利率,从而使借贷行为具有比较浓厚的非商业性“互助”色彩。但五谷会的情况有所不同,会内借贷的利率已和当地的通行利率趋于接近。

我们首先全面梳理了《五谷会簿》中直接反映利率情况的125条材料。如“光绪二十年”会簿记载:

阙执因。……该谷七桶。加利谷贰桶四斗正。(00794b)

这就是说,当年阙执因所欠的“七桶”谷,其利息应为“贰桶四斗”,即利率为40%。又如“光绪二十三年”会簿记载:

阙俊贤。该五月廿四期,英洋贰元正。加廿三年加[利]洋四角。(00798a)

由此可知当年阙俊贤“贰元”英洋的欠款,应支付的利息是“四角”,利率为20%。不过需要注意的是,这些利率都只是“名义利率”——当地通行或人们公认的利率,却并不是这些五谷会成员实付账款时的真实利率。对这些“名义利率”的情况,我们的整理结果如下 (表5)。

表5 五谷会名义利率

表5显示,影响五谷会借贷的名义利率的最主要因素是借贷物的类型。粮食借贷和货币借贷的利率有一倍的差距,28笔燥谷借贷的利率普遍接近40%,而97笔英洋借贷的平均利率只有20%左右。这种情况当然不说明粮食借贷者更富裕、更能接受高利率,恰恰相反,这只说明了当时当地的人们普遍认为,粮食借贷更迫切也更具临时性,相应的,它的借贷人也更缺少信用保证。从表5还可以看出,除了借贷物的类型之外,没有其他的因素能对名义利率产生重要的影响。无论时间的前后,无论借贷人是会首还是其他人,货币借贷的名义利率均趋于20%。

但正如我们前文所言,上述只是“名义”利率。这些借贷的实际执行情况要复杂很多。我们对在五谷会内曾有过借贷行为的23名会众做了详细统计,尤其对借期在一年以上 (包含一年)且信息完整的15例进行了复利测算 (表6)。

表6 五谷会众实际借款利率

从表6可以看出,这些五谷会参与者的实际借贷利率最高值是25%,最低值是3.3%,平均值和中位数则均为12%左右。与定光会成员2%—6%的实际借贷利率相比,五谷会在整体上已有大幅上升,距离名义利率20%已经不远。表6提示我们的第二个信息是,在实际借贷过程中,借贷物的类型和利率并没有密切的关系。15笔借贷中,燥谷3例,英洋6例,洋、谷混用者6例,并没有迹象显示粮食借贷的利率就一定高昂。实际上,从表6我们可以清晰地看出,最影响利率的因素是借贷期的长短。除了很少的例外 (如僧凌云),五谷会中借期越长则利率越低,反之亦然。20年期的三笔借贷,其利率均不到10%。利率最高的三笔,其借期均只在1—3年之间。

三、借贷市场化及其限制

从上面的论述可以看出,近代石仓的五谷会具有三个比较显著的经济特征:(1)起会本金微小、公共积累薄弱。(2)每年的经济活动量差异明显,波动幅度较大。(3)会内借贷的实际利率升高,与当地的名义利率趋近。

前两个特征比较容易理解,我们在上节的论述中已经说明,这些均可以认为是近代石仓地区产业衰落、经济萧条的结果。相比之下,第三个特征的意味则比较复杂。借贷利率的升高,实际上可以看成是会内借贷趋于“市场化”的一个标志。

在经济史家看来,“市场的出现”意味着“交易经济的兴起”①[英]约翰·希克斯著:《经济史理论》,厉以平译,商务印书馆2005年版,第9页。,一个物品经常性地“成为市场中之交换对象”,即具备了“市场性”②[德]马克斯·韦伯著:《经济与社会 (第一卷)》,阎克文译,上海人民出版社2010年版,第179页。译文参考马克斯·韦伯著《经济行动与社会团体》,康乐等译,广西师范大学出版社2004年版,第33页。。但是,“市场”又并非单纯的便于物品交换的场所,而是一种“通过交换来获取利益”的机制③[英]卡尔·波兰尼著:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢等译,浙江人民出版社2007年版,第37页。。换而言之,只有意图“谋利”,才能算得上“市场化”的行为,而那些物品的“直接交换”,则只是一种“等价互惠”而已④[美]马歇尔·萨林斯著:《石器时代经济学》,张经纬等译,生活·读书·新知三联书店2009年版,第225页。。从这个角度来看,利率极低的借贷当然具有很强的“互惠”特点,而借贷利率的大幅攀升,则体现了对“互惠”原则的背离,从而具有了“营利”的意味。

这种“营利”的趋势似也并非孤证,五谷会的组织结构方面也有着与之相应的表现,即五谷会的会首与会众存在着两相分离的情况。如果以清代定光会作为参照,可以看到,“会首方得为会众”是一个基本原则。定光会的成员资格即始终限于十三名起会会首及其继承人,并没有他人的介入。而参与五谷会的45人中,却有25名“会众”完全在会首资格之外。对这其中的含义的理解,我们可以从一项有关近代非洲和台湾合会组织发展的比较研究中获得启发。法国学者裴天士 (Thierry Pairault)认为,民间合会的发展往往存在着一个自然的趋势:初期的“互助性合会”会逐步发展到中期的“营业性合会”,以及晚期的“企业化合会”。而所谓“营业性合会”,其中的一个重要指标就是会首本身不需要资金,但致力于为其他人提供“有偿服务”⑤Thierry Pairault,“The Institutionization of Micro-Financial Practices:The Taiwan Experience 1895-1995”,Public Lecture at Shanghai Jiao Tong University,November 2,2011.。我们所研究的五谷会虽然与合会有区别,但仍有可比性,会首与会众的分离,似仍可看成是“营业性”成长的一种表现。

综合上述两方面的因素,我们大致可以判断,近代五谷会出现了“市场化”的趋势。不过值得注意的是,此外的一些证据也显示,五谷会的这种趋势同时也受到了一些明显的制约。

比如,五谷会内仍存在着特定的免收利息的现象。虽然五谷会基本遵循了“借期短则利率高”的原则,但如果借期短至数月,五谷会通常就不再计收利息。如“光绪二十年”会簿记载:

阙执喜。该本利燥谷伍桶叁斗壹升。庄手。七月廿五,来燥谷伍桶叁斗壹升。(00793a)

五谷会每年五月二十四日“做会”,第二天登录会簿,因此这条资料可以解读为,阙执喜五月二十四日从会内借出燥谷若干,两个月后的七月二十五日即如数归还。换而言之,阙执喜的这笔借贷未支付利息。事实上,这类短期无息借贷,会簿中出现了6例,并非偶然现象。

另外,通过对会首账户盈亏情况的仔细核算还可以发现:在长期的会务活动之后,所有会首账户的余额实际上均趋近于零 (表7)。也就是说,会首虽然在“经营”五谷会,但从中谋取的“私利”却是相当有限的。

表7 会首账户盈亏明细 (单位:元)

这些现象都说明,在市场化的趋势之下,五谷会并没有完全失去其“互助”和“互惠”的功能。如果深入分析五谷会与会人员的关系,对这一点能理解得更为充分。

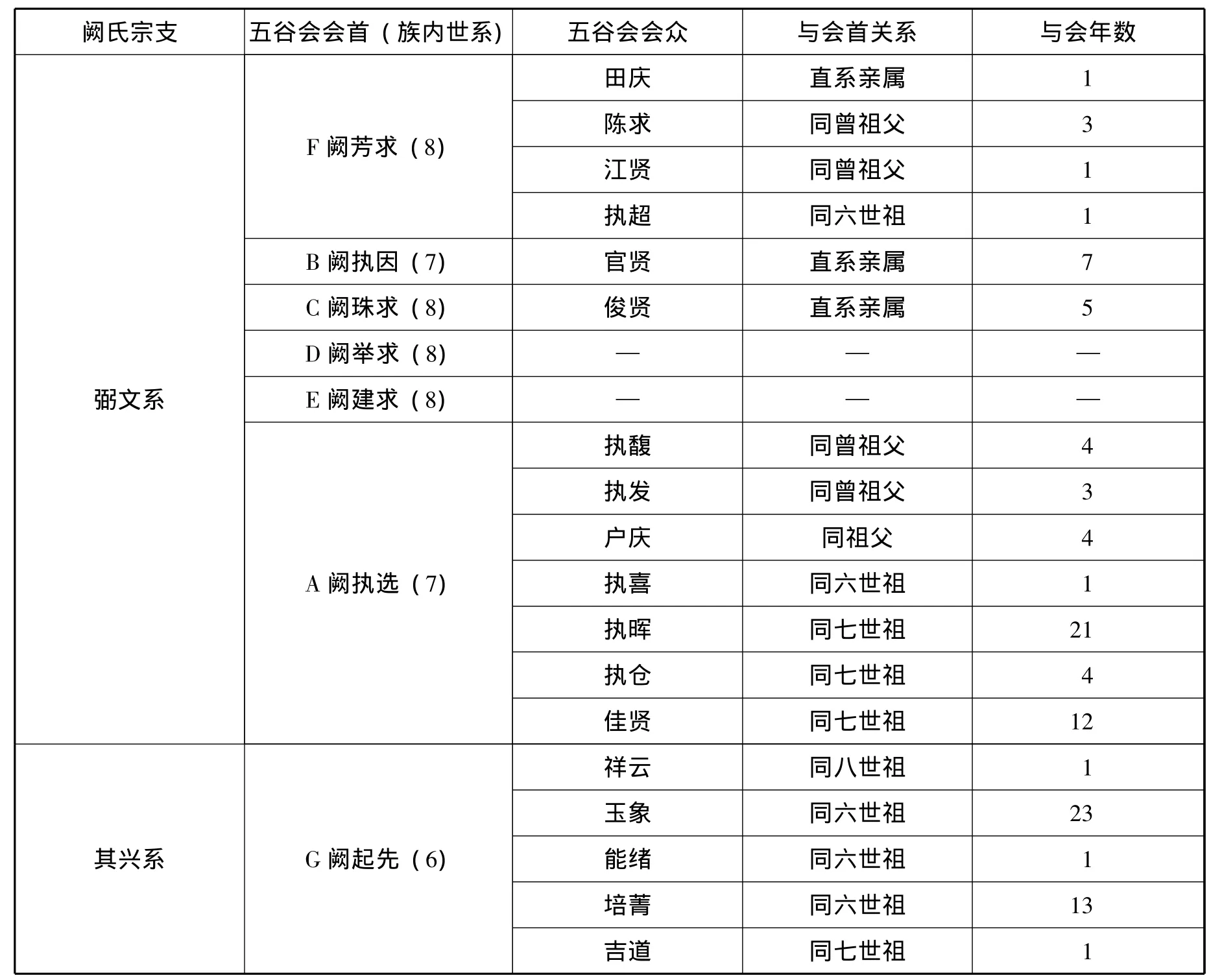

五谷会成员共45人,其中会首20人,会众25人。会首中的7名为起会会首,他们均为阙氏,分别属于下宅街的弼文公支系和茶排的其兴公支系,以弼文系居多。7名起会会首有14位直系亲属和近亲属,他们一同构成了五谷会的七个会首组别,每年的会务分担即在这七组范围之内轮流。五谷会的25名会众中,确知有18人与7名起会会首有亲属或宗亲关系,其中以弼文系的阙执选和其兴系的阙起先二人关联会众最多。由此可知,五谷会的成员大多均属于阙氏宗族。

值得注意的是,“宗族关系”对五谷会成员来说,并非是可有可无的“摆设”,而有着实际的意义。颇能说明这一点的现象是,五谷会的会众当中,参与度最高、表现最为活跃者,往往是那些与会首亲属关联颇为疏远的会众,并非会首的近亲属。如阙执晖、阙玉象二人,在超过20个年份中不断在会簿上出现,相当活跃,但他们与会首阙执选、阙起先的关系实际上早已超出了“五服”之外 (表8)。这说明那些亲属关系疏远者,在参与会社借贷的过程中对宗亲网络——“宗族”——更为依赖。

根据以往的研究,我们知道石仓地区的宗族力量发育较晚,当地最主要的阙氏宗族大约形成于清代道光时期,大致以道光三年 (1823)维则堂的建成和道光二十五年 (1845)《阙氏宗谱》的编纂刊刻为标志①章毅:《清代中前期浙南移民的国家化与本地化——以石仓祠庙为中心》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2009年第3期。。在此之前,地缘性的神明信仰发挥着凝聚共同体的关键作用,这也是当地会社组织比较发达的原因。但五谷会与阙氏宗族的密切关联,则意味着到了近代,宗族关系通过原有的会社渠道,也开始发生影响,成为会社成员凝聚共同意识,维系共同体长期存续的重要媒介。这种宗族关系对会社借贷的介入,应当也是强化会社的“互惠”功能、限制会社“市场化”趋势发展的重要因素之一。

表8 五谷会与阙氏宗族关系

最后值得讨论的是近代石仓五谷会的三个经济特征之间的关系。一个令人颇感疑惑的问题是,为什么在经济萧条的背景下,会社借贷反而出现了利率市场化的趋势?要全面解答这一问题,目前条件还不成熟,还需要对会社文书的各个门类进行更为周详的研究。但石仓五谷会的历史至少提供了一点启思:在传统社会趋于崩解的过程中,“市场化”可能并不等于经济繁荣,更不必然体现“进步”的价值,相反,它有时可能只是乡村社会应对经济萧条的一种被动策略。

结 语

浙南石仓的五谷会是典型的近代乡村会社组织,它具有清代传统会社的基本特点,但又体现了新的时代和环境因素的影响。五谷会由多名会首出资若干发起组成,以宗教崇拜集会为主要活动形式,并以此为背景展开信用借贷活动。但与传统清代会社相比,五谷会受制于动荡的政治环境和萧条的经济形势,它的起会本金微小、公共积累薄弱。这使它更容易受到参与者自身状况的影响,使得每年的经济活动量波幅增大,差异分明。

同时,五谷会会内借贷的实际利率升势明显,减弱了传统会社普遍具有的浓厚的“互惠”色彩。而在组织形态方面,五谷会会首与会众分属不同的人群,也显示出“营业性”的某些特点。这些面向均反映出近代石仓的五谷会具有了“市场化”的趋势。但这种“市场化”也受到了多重因素的制约。会内仍存在着特殊的利率优惠,会首并没有很大的逐利空间,会众仍普遍以当地的宗族网络作为入会借贷的信用凭借。在这个意义上,五谷会仍未丧失其公共组织的基本特征。

与近代浙南石仓五谷会的市场化同时出现的,是当地产业的萧条和经济的衰退。这一事实显示出,在传统乡村社会内部,“市场化”并不等同于经济繁荣,其实际作用颇为复杂。五谷会的历史不仅使我们得以了解基层会社在近代的演变实态,也促使我们进一步思考“市场化”与传统中国社会的关系。

——以河北涉县为例